新课标人教高中物理必修一、必修二物理知识点总结

- 格式:doc

- 大小:653.00 KB

- 文档页数:22

高中物理必修一二三知识点总结本文档旨在总结高中物理必修一、二、三的主要知识点,帮助学生复和理解物理课程内容。

必修一第一章运动和力1. 物体运动的描述:位移、速度、加速度等概念。

2. 牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动,需受力平衡。

3. 牛顿第二定律:物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。

4. 牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等,方向相反,且施加在不同物体上。

5. 弹力、重力、摩擦力等常见力的概念和特点。

第二章声学1. 声的特性:声音的产生、传播和听觉感受。

2. 声音的参数:频率、振幅、波长等。

3. 声音的传播:在不同介质中的传播特点。

4. 回声和多次回声的原理。

5. 声音的利用:如声纳、听诊器等。

必修二第三章光学1. 光线传播的基本规律:直线传播、反射、折射等现象。

2. 镜面反射和平面镜成像原理。

3. 透镜成像:凸透镜和凹透镜的成像规律。

4. 光的色散:光的折射导致不同波长的光偏离原路线。

5. 精密光学仪器:显微镜、望远镜等。

第四章电学1. 电荷与电场:正负电荷相互作用形成电场。

2. 电流与电路:电流的概念、电阻和电路图的基本元素。

3. 电阻和导体的特性:导线、电阻的材料和形状对电流的影响。

4. 欧姆定律和焦耳定律:电流、电压和电阻之间的关系。

5. 并联与串联电路:电路中元件的连接方式和性质。

必修三第五章热学1. 温度和热量:温度的定义和测量,热量的传递方式。

2. 物体的热学性质:热膨胀、比热容等特性。

3. 热传导:不同介质中热量的传递方式。

4. 热辐射和黑体辐射:吸收、辐射和传播的特性。

5. 热功定律和热力学第一定律:能量守恒和热机的基本原理。

第六章光学1. 光的波动性:光的干涉、衍射和偏振现象。

2. 光的粒子性:光电效应和康普顿散射等实验现象。

3. 原子结构和原子核:原子的组成,元素周期表等基本概念。

4. 半导体和光电子器件:半导体材料的导电性和光电特性。

5. 核能与核反应:核能的利用和核反应的基本原理。

物理必修一二知识点

物理必修一和必修二的主要知识点如下:

必修一:

1. 运动学:位移、速度、加速度等基本概念,匀速直线运动和自由落体运动的规律。

2. 牛顿定律:质点的运动状态由受力决定,质点的平衡和动力学分析。

3. 力:力的性质、力的合成和分解、力的大小、方向和作用点等。

4. 力与运动的关系:摩擦力、弹力、重力、浮力等对物体的影响。

5. 动量:动量的定义、动量守恒定律、冲量和反冲等。

6. 能量:能量的种类、能量守恒定律、功和功率等。

必修二:

1. 电学基础知识:电荷、电流、电压等基本概念。

2. 电路基本知识:串联电路、并联电路、电阻、电流计和电压计的应用。

3. 磁学基础知识:磁场、磁感线、磁场与电流的相互作用等。

4. 电磁感应:法拉第电磁感应定律、楞次定律、电磁感应中的能量转化和守恒等。

5. 电磁波:电磁波的种类、特性及传播规律。

6. 光学基础知识:光的反射、折射、色散、光的传播速度等。

7. 声学基础知识:声音的传播、声波的特性、声音的反射和共鸣等。

以上是每个学科的主要知识点,具体的内容还需要根据教材进行详细学习。

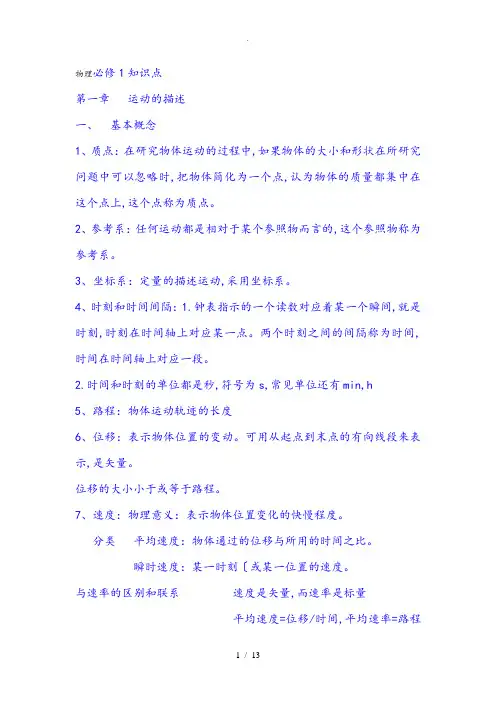

物理必修1知识点第一章运动的描述一、基本概念1、质点:在研究物体运动的过程中,如果物体的大小和形状在所研究问题中可以忽略时,把物体简化为一个点,认为物体的质量都集中在这个点上,这个点称为质点。

2、参考系:任何运动都是相对于某个参照物而言的,这个参照物称为参考系。

3、坐标系:定量的描述运动,采用坐标系。

4、时刻和时间间隔:1.钟表指示的一个读数对应着某一个瞬间,就是时刻,时刻在时间轴上对应某一点。

两个时刻之间的间隔称为时间,时间在时间轴上对应一段。

2.时间和时刻的单位都是秒,符号为s,常见单位还有min,h5、路程:物体运动轨迹的长度6、位移:表示物体位置的变动。

可用从起点到末点的有向线段来表示,是矢量。

位移的大小小于或等于路程。

7、速度:物理意义:表示物体位置变化的快慢程度。

分类平均速度:物体通过的位移与所用的时间之比。

瞬时速度:某一时刻〔或某一位置的速度。

与速率的区别和联系速度是矢量,而速率是标量平均速度=位移/时间,平均速率=路程/时间瞬时速度的大小等于瞬时速率8、加速度物理意义:表示物体速度变化的快慢程度定义:物体的加速度等于物体速度变化〔vt—v0与完成这一变化所用时间的比值a=〔vt—v0/t 〔即等于速度的变化率a不由△v、t决定,而是由F、m决定。

方向:与速度变化量的方向相同,与速度的方向不确定。

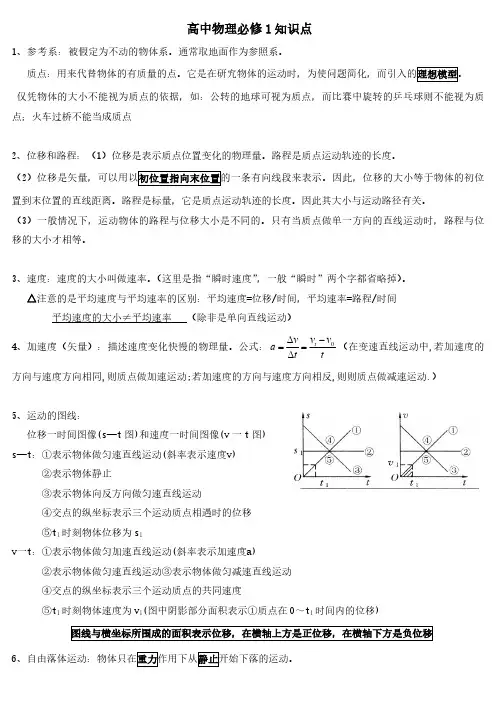

〔或与合力的方向相同二、运动图象〔只研究直线运动1、x—t图象〔即位移图象〔1、纵截距表示物体的初始位置。

〔2、倾斜直线表示物体作匀变速直线运动,水平直线表示物体静止,曲线表示物体作变速直线运动。

〔3、斜率表示速度。

斜率的绝对值表示速度的大小,斜率的正负表示速度的方向。

2、v—t图象〔速度图象〔1、纵截距表示物体的初速度。

〔2、倾斜直线表示物体作匀变速直线运动,水平直线表示物体作匀速直线运动,曲线表示物体作变加速直线运动〔加速度大小发生变化。

〔3、纵坐标表示速度。

纵坐标的绝对值表示速度的大小,纵坐标的正负表示速度的方向。

物理必修一必修二知识点总结

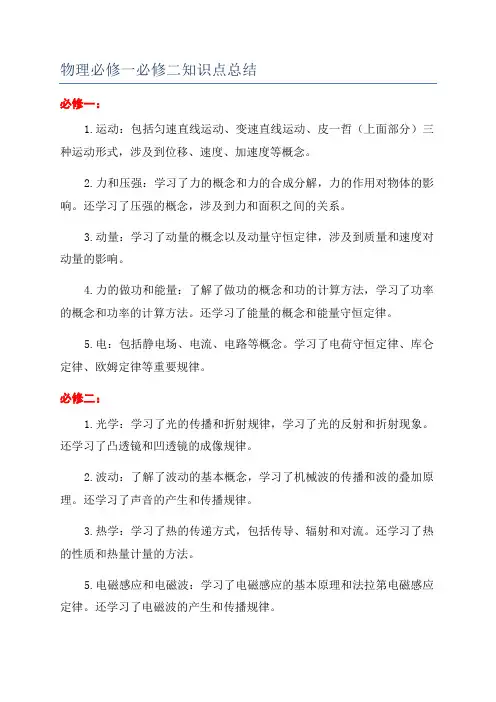

必修一:

1.运动:包括匀速直线运动、变速直线运动、皮一哲(上面部分)三种运动形式,涉及到位移、速度、加速度等概念。

2.力和压强:学习了力的概念和力的合成分解,力的作用对物体的影响。

还学习了压强的概念,涉及到力和面积之间的关系。

3.动量:学习了动量的概念以及动量守恒定律,涉及到质量和速度对动量的影响。

4.力的做功和能量:了解了做功的概念和功的计算方法,学习了功率的概念和功率的计算方法。

还学习了能量的概念和能量守恒定律。

5.电:包括静电场、电流、电路等概念。

学习了电荷守恒定律、库仑定律、欧姆定律等重要规律。

必修二:

1.光学:学习了光的传播和折射规律,学习了光的反射和折射现象。

还学习了凸透镜和凹透镜的成像规律。

2.波动:了解了波动的基本概念,学习了机械波的传播和波的叠加原理。

还学习了声音的产生和传播规律。

3.热学:学习了热的传递方式,包括传导、辐射和对流。

还学习了热的性质和热量计量的方法。

5.电磁感应和电磁波:学习了电磁感应的基本原理和法拉第电磁感应定律。

还学习了电磁波的产生和传播规律。

以上只是对物理必修一和必修二中的知识点进行了简要总结,实际上

每个知识点都包含了更为详细的内容。

掌握这些物理知识点,可以帮助学

生更好地理解自然界中的各种现象,为今后的学习和应用打下坚实的基础。

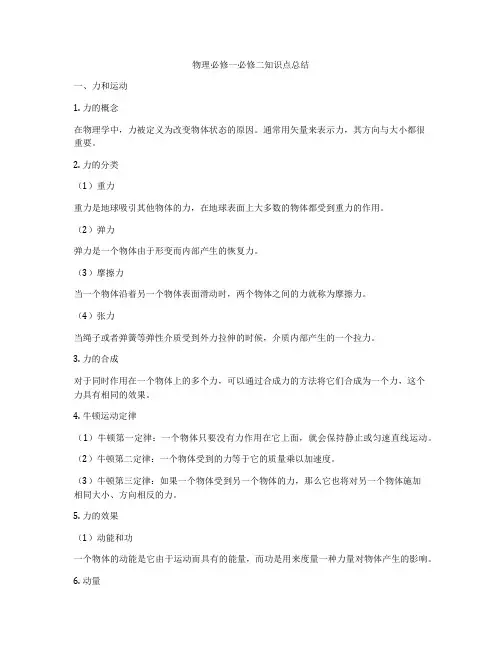

物理必修一必修二知识点总结一、力和运动1. 力的概念在物理学中,力被定义为改变物体状态的原因。

通常用矢量来表示力,其方向与大小都很重要。

2. 力的分类(1)重力重力是地球吸引其他物体的力,在地球表面上大多数的物体都受到重力的作用。

(2)弹力弹力是一个物体由于形变而内部产生的恢复力。

(3)摩擦力当一个物体沿着另一个物体表面滑动时,两个物体之间的力就称为摩擦力。

(4)张力当绳子或者弹簧等弹性介质受到外力拉伸的时候,介质内部产生的一个拉力。

3. 力的合成对于同时作用在一个物体上的多个力,可以通过合成力的方法将它们合成为一个力,这个力具有相同的效果。

4. 牛顿运动定律(1)牛顿第一定律:一个物体只要没有力作用在它上面,就会保持静止或匀速直线运动。

(2)牛顿第二定律:一个物体受到的力等于它的质量乘以加速度。

(3)牛顿第三定律:如果一个物体受到另一个物体的力,那么它也将对另一个物体施加相同大小、方向相反的力。

5. 力的效果(1)动能和功一个物体的动能是它由于运动而具有的能量,而功是用来度量一种力量对物体产生的影响。

6. 动量动量是物体质量与速度的乘积,是一个矢量。

守恒定律指出,在一个系统内,总动量的大小在没有外力作用的情况下是不变的。

7. 实验安排我们可以通过一些实验来验证力和运动的关系,比如斜面上的运动、弹簧的弹力等。

二、物体的机械振动和波动1. 机械振动机械振动是物体围绕某一平衡位置作周期性的往复运动。

2. 波动波动是一种传播能量和动量的方式。

可以根据波的传播方向分为横波和纵波。

3. 声音的传播声音是一种由声源振动产生的机械波,在介质中传播。

声音的传播速度与介质的属性有关。

4. 光的传播光是一种电磁波,是由电磁场和磁场相互作用而形成的波动现象。

5. 实验通过一些实验,我们可以观察和验证振动和波动的一些规律,比如波的干涉、波的衍射等。

物理必修二一、电荷、电场和电势1. 电荷电荷是物体所具有的一种性质,可以分为正负两种。

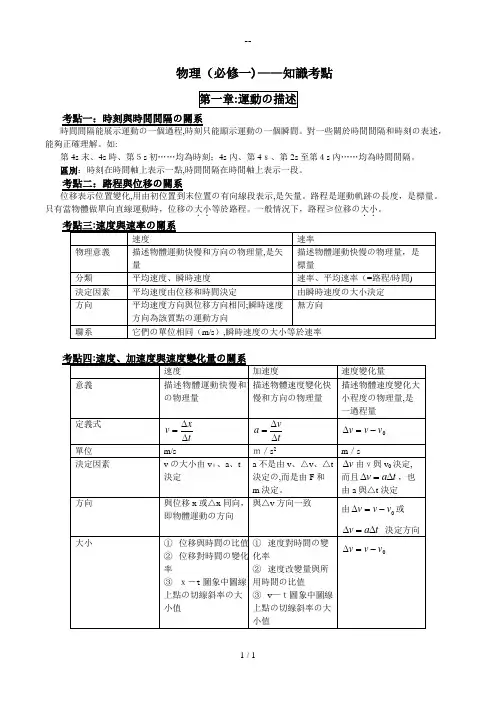

物理(必修一)——知識考點考點一:時刻與時間間隔の關系能夠正確理解。

如:第4s末、4s時、第5s初……均為時刻;4s內、第4s、第2s至第4s內……均為時間間隔。

區別:時刻在時間軸上表示一點,時間間隔在時間軸上表示一段。

考點二:路程與位移の關系,是矢量。

路程是運動軌跡の長度,是標量。

只有當物體做單向直線運動時,位移の大小..。

..等於路程。

一般情況下,路程≥位移の大小考點五:運動圖象の理解及應用由於圖象能直觀地表示出物理過程和各物理量之間の關系,所以在解題の過程中被廣泛應用。

在運動學中,經常用到の有x-t圖象和v —t 圖象。

1. 理解圖象の含義:(1)x -t 圖象是描述位移隨時間の變化規律 (2)v —t 圖象是描述速度隨時間の變化規律 2. 明確圖象斜率の含義:(1) x-t 圖象中,圖線の斜率表示速度 (2) v —t 圖象中,圖線の斜率表示加速度考點一:勻變速直線運動の基本公式和推理1. 基本公式:(1) 速度—時間關系式:at v v +=0 (2) 位移—時間關系式:2021at t v x += (3) 位移—速度關系式:ax v v 2202=-三個公式中の物理量只要知道任意三個,就可求出其餘兩個。

利用公式解題時注意:x 、v 、a 為矢量及正、負號所代表の是方向の不同。

解題時要有正方向の規定。

2. 常用推論:(1) 平均速度公式:()v v v +=021(2) 一段時間中間時刻の瞬時速度等於這段時間內の平均速度:()v v v v t +==0221(3) 一段位移の中間位置の瞬時速度:22202v v v x +=(4) 任意兩個連續相等の時間間隔(T)內位移之差為常數(逐差相等):()2aT n m x x x n m -=-=∆考點二:對運動圖象の理解及應用1. 研究運動圖象:(1) 從圖象識別物體の運動性質(2) 能認識圖象の截距(即圖象與縱軸或橫軸の交點坐標)の意義 (3) 能認識圖象の斜率(即圖象與橫軸夾角の正切值)の意義 (4) 能認識圖象與坐標軸所圍面積の物理意義 (5) 能說明圖象上任一點の物理意義2.x-t圖象和v—t圖象の比較:如圖所示是形狀一樣の圖線在x-t圖象和v—t圖象中,考點三:追及和相遇問題1.“追及”、“相遇”の特征:“追及”の主要條件是:兩個物體在追趕過程中處在同一位置。

力 物体的平衡一、 物体的受力分析:场力 弹力 摩擦力1场力:重力 电场力 磁场力 2弹力:(1)产生条件:A 接触;B(2)方向的判断:垂直接触面。

例例2:(3)大小:Kx F = (有关弹簧弹力的计算)3摩擦力:(1)产生条件:A 接触不光滑B 正压力不为零C 有相对运动或相对运动趋势(2)方向:与相对运动趋势或相对运动方向相反(3)分类:静摩擦力:随外力的变化而变化 M s f f ≤≤0滑动摩擦力:N f μ=M f f ≤例1:(94)如图所示,C 是水平地面,A 、B 是两个长方形木块,F 是作用在物块B 上沿水平方向的力,物体A 和B 以相同的速度作匀速直线运动。

由此可知, A 、B 间的动摩擦因数1μ和B 、C 间的动摩擦因数2μ有可能是A 01=μ;02=μB 01=μ;02≠μC 01≠μ;02=μ C 01≠μ;02≠μ例2:如图所示,ABC 叠放在一起放在水平面上,水平外力F 作用于B 。

ABC 保持静止,则ABC 所受摩擦力的情况?若水平面光滑有怎样? 二、 物体的平衡(平衡状态:静止或匀速)0=∑F0=∑X F0=∑Y F三、 力的合成:判断三力是否平衡?21321F F F F F +≤≤-直线运动总结一、基本概念1.机械运动:一个物体相对于别的物体位置的改变叫机械运动。

平动:物体各部分的运动情况完全相同,这种运动叫平动。

转动:物体上各部分都绕圆心作圆周运动。

2.位移与路程位移:物体运动由初位置指向末位置的有向线段。

(矢量) 路程:物体运动所走的真实轨迹。

(标量)3.速度和速率速度:描述物体位置变化快慢的物理量 时间位移速度=(矢量) 速率: 时间路程速率=(标量)匀速直线运动中,位移=路程 速率是速度的大小。

0→∆t 时 位移≈路程 即时速率是即时速度的大小。

4.加速度:(1)描述速度变化快慢的物理量 tV a ∆= (定义式)(矢量) 思考:a 与V 是否有必然联系?(a 与V 无关,a 与V ∆呢?)a 与合F 有关 mF a = (决定式)——本质 (2)矢量 方向取决于合外力。

必修一知识点归纳第一章、运动学基本概念1.机械运动:物体在空间中所处位置发生变化,这样的运动叫做机械运动。

2.运动的特性:普遍性,永恒性,多样性3.参考系:(1)定义:为了研究一个物体运动而假定不动的另一个物体叫参考系。

(2)原则:参考系的选取是自由的。

但必须以能使问题简化方便解决为原则。

(2)比较两个物体的运动必须选用同一参考系。

(3)参照物不一定静止,但被认为是静止的。

4.质点(1)在研究物体运动的过程中,如果物体的大小和形状在所研究问题中可以忽略是,把物体简化为一个点,认为物体的质量都集中在这个点上,这个点称为质点。

(2).质点条件:1)物体中各点的运动情况完全相同(物体做平动)2)物体的大小(线度)<<它通过的距离(3)质点具有相对性,而不具有绝对性。

(4).理想化模型:根据所研究问题的性质和需要,抓住问题中的主要因素,忽略其次要因素,建立一种理想化的模型,使复杂的问题得到简化。

(为便于研究而建立的一种高度抽象的理想客体)5.时间与时刻(1).钟表指示的一个读数对应着某一个瞬间,就是时刻,时刻在时间轴上对应某一点。

两个时刻之间的间隔称为时间,时间在时间轴上对应一段。

△t=t2—t1(2).时间和时刻的单位都是秒,符号为s,常见单位还有min,h。

(3).通常以问题中的初始时刻为零点。

6.路程和位移(1).路程表示物体运动轨迹的长度,但不能完全确定物体位置的变化,是标量。

(2).从物体运动的起点指向运动的重点的有向线段称为位移,是矢量。

(3).物理学中,只有大小的物理量称为标量;既有大小又有方向的物理量称为矢量。

(4).只有在质点做单向直线运动是,位移的大小等于路程。

两者运算法则不同。

7.打点记时器:通过在纸带上打出一系列的点来记录物体运动时间信息的仪器。

(电火花打点记时器——火花打点,电磁打点记时器——电磁打点);一般打出两个相邻的点的时间间隔是0.02s。

8.速度:物体通过的与所用的时间之比叫做速度。

高中物理必修一二知识点总结高中物理是一门重要的科学课程,它涵盖了许多基础知识和核心概念。

在高中物理必修一和必修二中,学生将学习到许多重要的知识点,这些知识点对于理解物理学的基础原理和应用至关重要。

本文将对高中物理必修一和必修二的知识点进行总结。

一、运动学1. 运动的基本概念:位移、速度、加速度;2. 直线运动的物理量和运动规律:平均速度、平均加速度、匀速直线运动和变速直线运动;3. 平抛运动:水平抛射和斜抛运动。

二、力学1. 牛顿第一定律:惯性和参考系;2. 牛顿第二定律:质量和力的关系;3. 牛顿第三定律:作用力和反作用力;4. 动量和冲量:动量守恒定律和冲量-反冲量定律;5. 匀速圆周运动:离心力、向心加速度和圆周运动的物理量。

三、能量与功1. 功的计算:力的功、弹性势能和重力势能;2. 机械能守恒:动能和势能的转化;3. 摩擦力和重力:斜面运动、滑动摩擦和静摩擦。

四、静电学1. 带电粒子:电荷和电量的性质;2. 静电力:电场的概念和性质;3. 静电场:均匀电场和非均匀电场;4. 带点物体在电场中的受力情况;5. 静电感应和电荷分布。

五、电学1. 电流和电阻:电流的强度和电阻的特性;2. 欧姆定律:电阻、电流和电压之间的关系;3. 串联和并联电路的特点和计算;4. 电功和电功率的计算;5. 电流的磁场效应:电流感生磁场、洛仑兹力和电磁感应。

六、热学1. 温度和热量:温度的测量、热平衡和热量的传递;2. 理想气体状态方程:气体的压强、体积和温度的关系;3. 热力学第一定律:内能和热量的转化;4. 理想气体的温度变化、热量变化和功的计算。

以上知识点只是高中物理学习中的一部分,但它们是常见和重要的。

学生在学习过程中应掌握这些知识点,理解其背后的物理原理,并能运用于实际问题的解决。

通过实验、练习和思考,学生可以进一步加深对这些知识点的理解,从而掌握高中物理学的基本概念和方法。

高中物理学是一门理论与实践相结合的学科,通过掌握这些知识点,学生将能够更好地理解和解释我们周围发生的物理现象。

第一章运动的描述1.机械运动一个物体相对于另一个物体的()叫做机械运动,简称运动,它包括平动、转动和振动等基本运动形式。

2.参考系为了研究物体的机械运动而()的物体,叫做参考系。

对同一物体的运动,所选择的参考系不同,对它的运动的描述就会不同。

一般情况下,以()为参考系来研究物体的运动。

3.质点质点是一种经过()而得的()模型。

研究一个物体的运动时,如果物体的形状和大小属于无关因素或次要因素,为使问题简化,就用一个有质量的点来代替物体,即为质点。

4.时间和时刻⑴时刻指的是某一瞬时,在时间数轴上用一个点来表示,对应的是()等状态量.⑵时间指的是两个时刻之间的(),在时间数轴上用一段长度来表示,对应的是()等过程量.5. 路程和位移⑴路程是物体运动的()长度,是标量.⑵位移是表示质点()的物理量。

位移是运动质点由()指向()的有向线段,是矢量.6.速度速度是描述物体()的物理量,它等于()的比值,公式为(),它的方向就是物体运动的方向。

速度分为平均速度和瞬时速度:⑴平均速度是过程量,只能粗略地描述物体运动的快慢;⑵瞬时速度是状态量,能精确地描述变速运动物体速度变化的快慢.它在数值上等于时间取时这段运动的()速度.7.加速度加速度是描述速度()的物理量。

加速度等于()的比值,公式为()。

它的方向与()相同。

第二章匀变速直线运动的规律及应用1.匀变速直线运动的基本规律(1)速度公式:v=()。

(2)位移公式:x=()。

(3)速度位移关系式:v t2-v02=()(4)位移平均速度关系式:x=vt=()。

2.匀变速直线运动规律的三个推论(1)任意两个连续相等的时间间隔T内,位移之差是一恒量,即xⅡ-xⅠ=xⅢ-xⅡ=,,=x N-x N-1=()。

(2)在一段时间的中间时刻瞬时速度()等于该物体在这段时间内的平均速度,若这段时间内的初速度为v0、末速度为v t,即()。

(3)作匀变速直线运动的物体,在某段位移中点位置的瞬时速度()跟这段位移内的初速度v0、末速度vt关系为:()3.初速度为零的匀加速直线运动的特点(设T为等分时间间隔)(1)1T末、2T末、3T末,,瞬时速度的比为v1∶v2∶v3∶,vn=();(2)1T内、2T内、3T内,,位移之比为x1∶x2∶x2∶,xn=();(3)第1个T内、第2个T内、第3个T内,,位移之比为xⅠ∶xⅡ∶xⅢ∶,xN=();(4)从静止开始通过连续的位移所用的时间之比为t1∶t2∶t3∶,tn=()。

高中物理必修一必修二知识点总结一、力与运动1. 什么是力:力是物体之间相互作用的原因,是使物体发生形状、速度或方向改变的原因。

2. 力的三要素:大小、方向和作用点。

3. 作用力与反作用力:作用在不同物体上的力,大小相等、方向相反。

4. 牛顿第一定律:物体如果不受外力作用,将保持静止或匀速直线运动的状态。

5. 牛顿第二定律:物体的加速度与作用在它上面的力成正比,与物体的质量成反比。

F=ma。

6. 牛顿第三定律:相互作用的两个物体之间的力,大小相等、方向相反,且作用在不同的物体上。

7. 滑动摩擦力:物体在另一个物体上滑动时产生的摩擦力。

8. 静摩擦力:物体在另一个物体上静止时产生的摩擦力。

9. 弹簧力:弹簧被拉伸或压缩时产生的力。

二、能量与功率1. 什么是能量:能够使物体发生运动、变形或产生热的物质或物理量。

2. 动能:物体由于运动而具有的能量。

3. 动能定理:物体的动能等于对物体所做的功。

4. 功:力在物体上所做的作用。

5. 功率:单位时间内做功的大小。

6. 功率的计算公式:P=W/t。

7. 功率的单位:瓦特(W)。

8. 机械能守恒定律:在没有外力做功的情况下,系统的机械能保持不变。

三、压力与浮力1. 压力:单位面积上受到的力的大小。

2. 压力的计算公式:P=F/A。

3. 压强:单位面积上受到的压力大小。

4. 浮力:物体浸没在液体或气体中受到的向上的力。

5. 浮力的大小与物体在液体或气体中排开的体积成正比。

6. 阿基米德原理:物体在液体中受到的浮力等于物体排开液体的重量。

四、波动与光学1. 机械波与电磁波:机械波需要介质传播,电磁波可以在真空中传播。

2. 波的特性:波长、频率、振幅、波速。

3. 光的反射:光线遇到界面发生反射,遵循入射角等于反射角的定律。

4. 光的折射:光线从一种介质传播到另一种介质时发生折射,遵循折射定律。

5. 透镜:凸透镜和凹透镜。

6. 成像规律:实际成像与透镜的位置和物体的位置有关。

物理必修一必修二知识点总结(二)《物理必修一必修二知识点总结》前言本文主要总结了物理必修一和必修二中的重要知识点,帮助读者回顾和巩固物理基础知识。

通过本文的阅读,读者可以更好地理解和掌握物理必修一和必修二的内容。

正文第一章:力学1.牛顿定律–第一定律:惯性–第二定律:f=ma–第三定律:动力学2.运动学–速度和加速度–位移、位移公式3.物体的平衡和力的分解–平衡条件–分解力和合力4.弹簧和物体的简谐振动–弹簧振子的周期和频率–简谐振动的特点第二章:热学1.热量和温度–热量的传递方式–温度的测量和转换2.物质的热性质–热容量和比热容–热膨胀3.理想气体–状态方程–等温、等压、等容过程–理想气体的定律第三章:光学1.光的反射和折射–光的反射定律–光的折射定律2.光的波动性–光的波长和频率–光的干涉和衍射现象3.光的光学仪器–凸透镜和凹透镜–显微镜和望远镜第四章:电学1.电流和电阻–电流和电阻的定义–欧姆定律2.电路和电压–串联和并联电路–电压的定义和测量3.电功和电能–电功和功率的计算–电能的转换和利用4.电磁感应–法拉第电磁感应定律–感应电动势和感应电流结尾通过对物理必修一和必修二的知识点进行总结,我们可以更好地理解和掌握物理的基础知识。

这些知识点是我们学习和应用物理的基石,掌握好这些知识将有助于我们在进一步的学习和应用中取得更好的成果。

希望本文对读者有所帮助,让我们一起努力学好物理!。

人教版新课标高中物理必修一、必修二主要知识点一、匀变速直线运动规律的理解和应用 1.匀变速直线运动的公式 (1)基本公式v =v 0+at x =v 0t +12at 2 (2)常用的导出公式①速度位移公式:v 2-v 2=2ax (注:时间未知且不求时间) ②平均速度公式:v =xt ,此式适用于任何直线运动.v =2t v =12(v 0+v )只适用于匀变速直线运动.③位移差公式:Δx =aT 2.使用时应注意它们都是矢量,一般以v 0方向为正方向,其余物理量与正方向相同的为正,与正方向相反的为负. 2.逆向思维法把运动过程的“末态”作为“初态”的反向研究问题的方法.例如,末速度为零的匀减速直线运动可以看做反向的初速度为零的匀加速直线运动. 3.图象法应用v -t 图象,可把复杂的物理问题转化为较为简单的数学问题解决,尤其是用图象定性分析,可避免繁杂的计算,快速求解. 二、运动图象的意义及应用首先要学会识图.识图就是通过“看”寻找规律及解题的突破口.为方便记忆,这里总结为六看:一看“轴”,二看“线”,三看“斜率”,四看“面”,五看“截距”,六看“特殊值”.(1)“轴”:纵、横轴所表示的物理量,特别要注意纵轴是位移x ,还是速度v .(2)“线”:从线反映运动性质,如x -t 图象为倾斜直线表示匀速运动,v -t 图象为倾斜直线表示匀变速运动.(3)“斜率”:“斜率”往往代表一个物理量.x -t 图象斜率表示速度;v -t 图象斜率表示加速度.(4)“面”即“面积”:主要看纵、横轴物理量的乘积有无意义.如x -t 图象面积无意义,v -t 图象与t 轴所围面积表示位移.(5)“截距”:初始条件.初始位置x 0或初速度v 0. (6)“特殊值”:如交点,x -t 图象交点表示相遇,v -t 图象交点表示速度相等(不表示相遇).三、研究匀变速直线运动实验中数据处理的方法 研究匀变速直线运动实验,主要研究两个方向: (1)利用纸带求某点的瞬时速度:v n =x n +x n +12T . (2)利用纸带求物体的加速度,方法有以下两个: ①逐差法如图3所示,纸带上有六个连续相等的时间T 内的位移x 1、x 2、x 3、x 4、x 5、x 6.图3由Δx =aT 2可得:x 4-x 1=(x 4-x 3)+(x 3-x 2)+(x 2-x 1)=3aT 2 x 5-x 2=(x 5-x 4)+(x 4-x 3)+(x 3-x 2)=3aT 2 x 6-x 3=(x 6-x 5)+(x 5-x 4)+(x 4-x 3)=3aT 2 所以a =(x 6-x 3)+(x 5-x 2)+(x 4-x 1)9T 2 =(x 6+x 5+x 4)-(x 3+x 2+x 1)9T 2由此可以看出,各段位移都用上了,有效地减小了偶然误差,所以利用纸带计算加速度时,可采用逐差法. ②v -t 图象法先求出各时刻的瞬时速度v 1、v 2、v 3、…v n ,然后作v -t 图象,求出v -t 图线的斜率k ,则k =a .这种方法的优点是可以舍掉一些偶然误差较大的测量值,因此求得值的偶然误差较小. 四、对摩擦力的理解 1.对摩擦力的认识(1)摩擦力不一定是阻力,也可以是动力.(2)静摩擦力的方向不一定与运动方向共线,但一定沿接触面的切线方向.如图1所示,A 、B 一起向右做匀加速运动,则A 所受静摩擦力方向与运动方向不一致.2.求解摩擦力的方法(1)静摩擦力根据平衡条件来求解.(2)滑动摩擦力用公式F =μF N 来求解,其中F N 是物体所受的正压力,不一定等于物体所受的重力,而且要注意滑动摩擦力的大小与运动速度和接触面积无关.五、几种类型的弹力1、平面对平面的弹力:垂直平面2、平面对球面的弹力:垂直平面且通过球心3、球面对球面的弹力:通过两球的球心4、点对平面的弹力:垂直平面六、正交分解1、物体运行直线运动或者静止(处于平衡 状态)时,两两垂直的力作为坐标轴,分解不在坐标轴上的力。

物理必修一知识点总结补充:直线运动的图象⑴、任一时刻物体运动的位移⑵、物体运动速度的大小(直线或切线的斜率........大小)⑴、图线向上倾斜表示物体沿正向作直线运动,图线向下倾斜表示物体沿反向作直线运动。

⑵、两图线相交表示两物体在这一时刻相遇⑶、比较两物体运动速度大小的关系(看两物体S—t图象中直线或切线的斜率........大小)2、从V—t图象中可求:⑴、任一时刻物体运动的速度⑵、物体运动的加速度(a>0...表示减速....).....a<0...表示加速,V)⑴、图线纵坐标的截距表示..........0...时刻的速度(即初速度........t=0⑵、图线与横坐标所围的面积表示...........,在t.轴下方....相应时间内的位移..。

在t.轴上方的位移为正的位移为负...........。

..........于各段时间位移的代数和.....。

某段时间内的总位移等⑶、两图线相交表示两物体在这一时刻速度相同⑷、比较两物体运动加速度大小的关系补充:匀速直线运动和匀变速直线运动的比较补充:速度与加速度的关系.........1、速度与加速度没有必然的关系,即:⑴速度大,加速度不一定也大;⑵加速度大,速度不一定也大;⑶速度为零,加速度不一定也为零;⑷加速度为零,速度不一定也为零。

2、当加速度a与速度V方向的关系确定时,则有:⑴若a 与V方向相同...。

.....V.都增大....时,不管..a.如何变化,⑵若a 与V方向相反.....V.都减小...。

..a.如何变化,....时,不管★思维拓展:有大小和方向的物理量一定是矢量吗?如:电流强度物理必修二知识点总结四、曲线运动万有引力1.曲线运动(1)物体作曲线运动的条件:运动质点所受的合外力(或加速度)的方向跟它的速度方向不在同一直线(2)曲线运动的特点:质点在某一点的速度方向,就是通过该点的曲线的切线方向.质点的速度方向时刻在改变,所以曲线运动一定是变速运动.(3)曲线运动的轨迹:做曲线运动的物体,其轨迹向合外力所指一方弯曲,若已知物体的运动轨迹,可判断出物体所受合外力的大致方向,如平抛运动的轨迹向下弯曲,圆周运动的轨迹总向圆心弯曲等.2.运动的合成与分解(1)合运动与分运动的关系:①等时性;②独立性;③等效性.(2)运动的合成与分解的法则:平行四边形定则.(3)分解原则:根据运动的实际效果分解,物体的实际运动为合运动.3. ★★★平抛运动(1)特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g 的匀变速曲线运动.(2)运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动.①建立直角坐标系(一般以抛出点为坐标原点O,以初速度vo方向为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向);②由两个分运动规律来处理(如右图).4.圆周运动(1)描述圆周运动的物理量①线速度:描述质点做圆周运动的快慢,大小v=s/t(s是t时间内通过弧长),方向为质点在圆弧某点的线速度方向沿圆弧该点的切线方向②角速度:描述质点绕圆心转动的快慢,大小ω=φ/t(单位rad/s),φ是连接质点和圆心的半径在t时间内转过的角度.其方向在中学阶段不研究.③周期T,频率f ---------做圆周运动的物体运动一周所用的时间叫做周期.做圆周运动的物体单位时间内沿圆周绕圆心转过的圈数叫做频率.⑥向心力:总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小.大小[注意]向心力是根据力的效果命名的.在分析做圆周运动的质点受力情况时,千万不可在物体受力之外再添加一个向心力.(2)匀速圆周运动:线速度的大小恒定,角速度、周期和频率都是恒定不变的,向心加速度和向心力的大小也都是恒定不变的,是速度大小不变而速度方向时刻在变的变速曲线运动.(3)变速圆周运动:速度大小方向都发生变化,不仅存在着向心加速度(改变速度的方向),而且还存在着切向加速度(方向沿着轨道的切线方向,用来改变速度的大小).一般而言,合加速度方向不指向圆心,合力不一定等于向心力.合外力在指向圆心方向的分力充当向心力,产生向心加速度;合外力在切线方向的分力产生切向加速度. ①如右上图情景中,小球恰能过最高点的条件是v≥v临v 临由重力提供向心力得v临②如右下图情景中,小球恰能过最高点的条件是v≥0。

高中物理必修第一册全册知识点汇总第一章运动的描述 (1)1.质点参考系 (1)2.时间位移 (5)3.位置变化快慢的描述——速度 (15)4.速度变化快慢的描述——加速度 (26)第二章匀变速直线运动的研究 (33)1.实验:探究小车速度随时间变化的规律 (33)2.匀变速直线运动的速度与时间的关系 (37)3.匀变速直线运动的位移与时间的关系 (42)4.自由落体运动 (47)第三章相互作用——力 (54)1.重力与弹力 (54)实验:探究弹力和弹簧伸长的关系 (65)2.摩擦力 (69)3.牛顿第三定律 (74)4.力的合成和分解 (81)5.共点力的平衡 (90)实验:探究两个互成角度的力的合成规律 (95)第四章运动和力的关系 (99)1.牛顿第一定律 (99)2.实验:探究加速度与力、质量的关系 (104)3.牛顿第二定律 (109)4.力学单位制 (114)5.牛顿运动定律的应用 (118)6.超重和失重 (123)第一章运动的描述1.质点参考系知识点1物体和质点1.忽略物体的大小和形状,将物体简化为一个具有__质量__的点,这个点叫作质点。

2.将物体看成质点的条件(1)在研究物体的运动时,当物体的__大小__和__形状__对所研究问题的影响可忽略不计时,物体可看成质点。

(2)物体上各点的运动情况__完全相同__时,整个物体的运动可简化为一个点的运动,该物体可看成质点。

3.质点是一种__理想化__模型,实际并不存在。

知识点2参考系1.定义:在描述物体的运动时,用来作为__参考__的物体叫作参考系。

2.选取原则:参考系可以__任意__选择,一般以地面为参考系。

但在具体问题中,要考虑研究问题的方便性。

3.参考系对观察结果的影响:选择不同的参考系观察同一个物体的运动,观察结果会有所__不同__。

考点理想化模型与质点情境导入研究地球自转时,能否将地球看作质点,为什么?研究地球公转时,能否将地球看作质点,为什么?提示:研究地球的自转时,需要考虑地球各部分运动情况的差异,不能看作质点。

高中物理必修1知识点 1、参考系:被假定为不动的物体系。

通常取地面作为参照系。

质点:用来代替物体的有质量的点。

它是在研究物体的运动时,为使问题简化,而引入的理想模型。

仅凭物体的大小不能视为质点的依据,如:公转的地球可视为质点,而比赛中旋转的乒乓球则不能视为质点;火车过桥不能当成质点2、位移和路程:(1)位移是表示质点位置变化的物理量。

路程是质点运动轨迹的长度。

(2)位移是矢量,可以用以初位置指向末位置的一条有向线段来表示。

因此,位移的大小等于物体的初位置到末位置的直线距离。

路程是标量,它是质点运动轨迹的长度。

因此其大小与运动路径有关。

(3)一般情况下,运动物体的路程与位移大小是不同的。

只有当质点做单一方向的直线运动时,路程与位移的大小才相等。

3、速度:速度的大小叫做速率。

(这里是指“瞬时速度”,一般“瞬时”两个字都省略掉)。

△注意的是平均速度与平均速率的区别:平均速度=位移/时间,平均速率=路程/时间平均速度的大小≠平均速率 (除非是单向直线运动)4、加速度(矢量):描述速度变化快慢的物理量。

公式:0t v v v a t t-∆==∆(在变速直线运动中,若加速度的方向与速度方向相同,则质点做加速运动;若加速度的方向与速度方向相反,则则质点做减速运动.)5、运动的图线:位移一时间图像(s —t 图)和速度一时间图像(v 一t 图)s —t :①表示物体做匀速直线运动(斜率表示速度v)②表示物体静止③表示物体向反方向做匀速直线运动④交点的纵坐标表示三个运动质点相遇时的位移⑤t l 时刻物体位移为s 1v 一t :①表示物体做匀加速直线运动(斜率表示加速度a)②表示物体做匀速直线运动③表示物体做匀减速直线运动④交点的纵坐标表示三个运动质点的共同速度⑤t 1时刻物体速度为v 1(图中阴影部分面积表示①质点在O ~t 1时间内的位移)图线与横坐标所围成的面积表示位移,在横轴上方是正位移,在横轴下方是负位移6、自由落体运动:物体只在重力作用下从静止开始下落的运动。

位移公式:221gt h =,速度公式:v t =gt ,v t 2=2gh 7、匀变速直线运动的规律:速度公式:0t v v at =+,位移公式:2012s v t at =+ 非常重要的公式位移:02t v v s t +=中间时刻的速度:0/22t t v v v v +=={此公式一般用在打点计时器的纸带求某点的速度(或类似的题型)。

匀变速直线运动中,中间时刻的速度等于这段时间内的平均速度}中间位置的速度:/2s v =0/22t t v v v v +== △还有一个公式s v t∆=∆(位移/时间),这个是定义式。

对于一切的运动的平均速度都可以这么求,不单单是直线运动,曲线运动也可以(例:跑操场一圈,平均速度为0)。

8如果有6组数据,则4561232()()(3)s s s s s s a T ++-++= 如果有4组数据,则34122()()(2)s s s s a T+-+=9、力:物体对物体的作用(提到力必然涉及到两个物体一—施力物体和受力物体,力不能离开物体而独 立存在。

有力时物体不一定接触。

)力的三要素:大小、方向、作用点力的作用效果:一是使物体发生形变_,二是改变物体的运动状态。

力的分类:⑴按照力的性质命名:重力、弹力、摩擦力等。

⑵按照力的作用效果命名:拉力、推力、压力、支持力、动力、阻力等。

10、弹力:发生弹性形变的物体,会对跟它接触的物体产生力的作用必须具备两个条件:①两物体直接接触;②两物体的接触处发生弹性形变。

弹力的方向:(1)压力的方向总是垂直于支持面指向被压的物体(受力物体)。

(2)支持力的方向总是垂直于支持面指向被支持的物体(受力物体)。

(3)绳的拉力是绳对所拉物体的弹力,方向总是沿绳指向绳收缩的方向(沿绳背离受力物体)。

胡克定律:F =Kx (x 为劲度系数,K 由弹簧的材料决定)11、摩擦力:滑动摩擦力和静摩擦力产生的条件:(1)相互接触的物体间存在压力;(2)接触面不光滑;(3)接触的物体之间有相对运动(滑动摩擦力)或相对运动的趋势(静摩擦力)。

△注意:不能绝对地说静止物体受到的摩擦力必是静摩擦力,运动的物体受到的摩擦力必是滑动摩擦力。

静摩擦力是保持相对静止的两物体之间的摩擦力,受静摩擦力作用的物体不一定静止。

滑动摩擦力是具有相对滑动的两个物体之间的摩擦力,受滑动摩擦力作用的两个物体不一定都滑动。

滑动摩擦力:N F f μ=说明:a 、F N 为接触面间的弹力,可以大于G ;也可以等于G;也可以小于G b 、μ为滑动摩擦系数,只与接触面材料和粗糙程度有关,与接触面积大小、接触面相对运动快慢以及正压力F N 无关.静摩擦力:由物体的平衡条件或牛顿第二定律求解,与正压力无关.大小范围:O< f 静 ≤f m (f m 为最大静摩擦力,与正压力有关,实际上稍大于滑动摩擦力)△说明:a (如匀速圆周运动) b 、摩擦力不一定是阻力,摩擦力可以作正功,也可以作负功,还可以不作功。

c 、摩擦力的方向与物体间相对运动的方向或相对运动趋势的方向相反。

d 、静止的物体可以受滑动摩擦力的作用,运动的物体可以受静摩擦力的作用。

静摩擦力存在及其方向的判断:存在判断:假设接触面光滑,看物体是否发生相当运动,若发生相对运动,则说明物体间有相对运动趋势,物体间存在静摩擦力;若不发生相对运动,则不存在静摩擦力。

方向判断:静摩擦力的方向与相对运动趋势的方向相反;滑动摩擦力的方向与相对运动的方向相反。

12、力的合成:a.若1F 和2F 在同一条直线上:①1F 、2F 同向:合力21F F F +=方向与1F 、2F 的方向一 致 ②1F 、2F 反向:合力21F F F -=,方向与1F 、2F 这两个力中较大的那个力同向。

b.1F 、2F 互成θ角——用力的平行四边形定则求F 1、F 2两个共点力的合力公式:θCOS F F F F F 2122212-+=(θ为F 1、F 2的夹角)合力范围:1212F F F F F -≤≤+,合力可能大于分力,可能小于分力,也可能等于分力。

两个分力大小固定,则合力的大小随着两分力夹角θ的增大而减小。

△ 当两个分力相等,12F F =且θ=120°时,合力大小与分力相等即12F F ==F ,这是个特例,应该记住。

当θ大于120°,合力小于分力;当θ小于120°,合力大于分力。

13、共点力平衡:一个物体如果保持静止或者做匀速直线运动,这个物体就处于平衡状态,其速度(包括大小和方向)不变,其加速度为零,这是共点力作用下物体处于平衡状态的运动学特征。

动态平衡分析:就是平衡的一个扩展,通过受力分析得到平衡。

然后改变条件,问什么力怎么变。

(1)作图法:这种情况一般就是受到三个力平衡情况,通过受力分析,三个力平衡可以得到一个矢量三角形。

然后在这个三角形里面,找出不变量,及变化量。

进行分析就可。

一般不变的有:一个力(一般为重力,大小方向都确定),另外一个力的方向;变化的有:第三个力的方向;问随着第三个力方向的改变,其他力怎么变,或求最小值。

(2)计算法:同样是受力分析,假设出一个角度(有时题目本身就有角度)。

把几个力都用一个不变的力表示出来(一般就是重力),改变之后,角度变化引起那几个力的变化。

14、处理力的合成与分解问题的方法:对物体进行受力分析。

△受力分析的程序:(1)根据题意选取研究的对象。

可以是单个物体或物体的某一部分,也可以是由几个物体组成的系统.(2)把研究对象隔离出来,进行受力分析,原则:一重,二弹,三摩擦(重力,弹力,摩擦力),再其他。

(3)正交分解,列方程。

受力分析的常用方法:隔离法和整体法(常常交叉运用)(1)隔离法:为了弄清系统(连接体)内某个物体的受力和运动情况,一般可采用隔离法.运用隔离法解题的基本步骤是:1、明确研究对象或过程、状态;2、将某个研究对象、某段运动过程或某个状态从全过程中隔离出来;3、画出某状态下的受力图或运动过程示意图;4、选用适当的物理规律列方程求解.(2)整体法:当只涉及研究系统而不涉及系统内部某些物体的力和运动时,一般可采用整体法.运用整体法解题的基本步骤是:1、明确研究的系统和运动的全过程;2、画出系统整体的受力图和运动全过程的示意图;3、选用适当的物理规律列方程求解.关于整体法、隔离法,如果是研究外界对这个系统的作用力的时候,用整体法很方便。

△总结:1基本没戏了。

一般可以自己在旁边另外画一个草图分析,没必要都画在原图上。

画在原图上反而有时候不好G 、F 。

2、不管是运动学还是力学,列方程时,一定要列表达式,不要列一堆的数值方程。

同时如果有几个相同的物理量,一定要区分开来。

比如:v 1、v 2、a 1、a 2、F 1、F 2等等。

不要都用v 、a 、F 。

速度,分析力。

1.惯性:保持原来运动状态的性质,15、16、超重:有向上的加速度a(或分加速度);失重:有向下的加速度a(或分加速度)17、力学单位制:长度为米(m),质量为千克(kg),时间为秒(s)必修一实验总结用打点计时器测速度1、实验步骤:(1)把打点计时器固定在桌子上,将纸带穿过限位孔,复写纸套在定位轴上,并压在纸带上。

(2)将打点计时器的两个接线柱分别与交流电源相连。

(电磁打点计时器接交流电源)(3)打开电源开关,按实验需要使纸带运动,在纸带上打出一系列的点。

(4)取下纸带,根据具体情况选出计数点,按实验要求进行测量计算。

(5)整理实验器材2、注意事项:(1)打点计时器使用的是低压交流电源,它的工作电压为4V—6V,频率为50Hz,周期是(2)在打点计时器系列实验中,纸带与打点计时器之间的摩擦是引起实验误差的主要原因之一(3(4)选取纸带时,应选前两个点间距约为的纸带。

(由公式S=1/2gt2算得)(5)一般每隔4个点取一个计数点,这样两个计数点间的时间为0.1s验证力的平行四边形定则一、实验目的:验证力的平行四边形定则.二、实验原理:一个力F′的作用效果和两个力F1、F2的作用效果都是让同一条一端固定的橡皮条伸长到同一点,所以力F′就是这两个力F1和F2的合力.作出力F′的图示,再根据平行四边形定则作出力F1和F2的合力F的图示,比较F和F三、实验器材:方木板,白纸,弹簧测力计(两只),橡皮条,细绳套(两个),三角板,刻度尺,图钉(几个),细芯铅笔.四、实验步骤:1.用图钉把白纸钉在水平桌面上的方木板上.2.用图钉把橡皮条的一端固定在A点,橡皮条的另一端拴上两个细绳套.3. 用两只弹簧测力计分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条与绳的结点伸长到某一位置O,记录,用铅笔描下4.只用一只弹簧测力计通过细绳套把橡皮条的结点拉到同样的位置O,5.改变两弹簧测力计拉力的大小和方向,再重做两次实验.七、注意事项:1.在同一次实验中,使橡皮条拉长时,结点O位置一定要相同.2.用两只弹簧测力计钩住绳套互成角度地拉橡皮条时,夹角不宜太大也不宜太小.3.读数时应注意使弹簧测力计与木板平行,并使细绳套与弹簧测力计的轴线在同一条直线上,避免弹簧测力计的外壳和弹簧测力计的限位孔之间有摩擦.读数时眼睛要正视弹簧测力计的刻度,在合力不超过量程及橡皮条弹性限度的前提下,拉力的数值尽量大些.4.细绳套应适当长一些,便于确定力的方向.不要直接沿细绳套的方向画直线,应在细绳套末端用铅笔画一个点,去掉细绳套后,再将所标点与O点连接,即可确定力的方向.5.在同一次实验中,画力的图示所选定的标度要相同,并且要恰当选取标度,使所作力的图示稍大一些.探究加速度与力、质量的关系一、实验目的:通过实验探究物体的加速度与它所受的合力、质量的定量关系二、实验原理:1、控制变量法:⑴保持m一定时,改变物体受力F测出加速度a,用图像法研究a与F关系⑵保持F一定时,改变物体质量m测出加速度a,用图像法研究a与m关系2、物理量的测量:(1)小车质量的测量:天平 (2)合外力的测量:小车受四个力,重力、支持力、摩擦力、绳子的拉力。