2020年唐蕃汉藏文献的翻译与交流论文

- 格式:doc

- 大小:25.51 KB

- 文档页数:16

唐蕃汉藏文献的翻译与交流论文语言和文字是人们交际的工具。

从唐代起,汉藏两族人民就十分重视彼此的语言文字,并相互学习,从而加强了两民族彼此的了解。

两民族许多重大的历史事件用汉藏两种文字记载下来,而成为 __证物。

松赞干布不仅重视汉地历算之学,而且留心学习汉地文献典籍及治学方法。

据《旧唐书·吐蕃传》载,在文成公主进藏之后,松赞干布着眼于发展吐蕃文化,培养本民族的知识人才,他采取派人留学的方法,到唐朝国学学习汉族文化。

国学又称国子监,是唐朝最高学府。

“是时,上大征天下名儒为学官……使之讲论”,“上幸国子监”,以视关注。

当时国学颇负盛名,誉满国内外,“于是学者云集京师,乃至高丽、百济、新罗、高昌、吐蕃诸酋长办遣子弟请入国学,升讲筵者至八千余人”②。

吐蕃人勤学,深受唐朝臣工赞赏:“吐蕃之性,慓悍果决,敏情持锐,善学不回”③。

因此,吐蕃人学均有成。

例如吐蕃大臣仲琮就曾是唐朝国学的学生。

“先是,仲琮年少时,尝充质入朝,诣太学生例读书,颇晓文字”④。

(太学即国学)掌握吐蕃兵权的论钦陵,在“万岁通天二年(即696年),四夷多遣子入侍”之时,他“皆因充侍子,逐得遍观中国兵威礼乐”。

而且这些来长安学习的吐蕃人,均“服改毡裘,语兼中夏,明习汉法,睹衣冠之仪。

目击朝章,知经国之要”⑤。

《册府元龟》亦载:“吐蕃先遣使来此迎公主、兼学汉语”。

吐蕃学习汉地文化经典的另一种办法,就是请汉地文人入藏协助办理文书典籍。

这从松赞干布时就开始了,“又请中国识文之人典其表疏”⑥。

同时,还向唐朝请求典籍,此类汉人助吐蕃“典其表疏”的具体情况未见记载,但吐蕃对汉人是很重视的,据《因话录》载,淮南稗将谭可则被掠入吐蕃,知道吐蕃每得汉人,“觕有文艺者则其臂,以候赞普之命,得华人补为吏者,则呼为舍人,可则以晓文字,将以为知汉书舍人”,“其旧舍人有姓崔者,本华人……其人大为蕃师所信。

”①另外,吐蕃官府中也有知汉地语言文书者,谭可则曾告诉吐蕃人宪宗死事,“其傍有知书者,可则因略记遗诏示之,乃信焉。

藏汉语言文学翻译中的表达问题探讨摘要:藏汉语言文学翻译是藏族文化与汉语文化交流的重要方式,但由于语言和文化的差异,翻译中会存在一些表达问题。

本文通过对藏汉语言文学翻译中的表达问题进行探讨,旨在提高翻译质量,促进藏汉文化交流。

一、引言1.语法结构不同:藏语的语法结构较为复杂,有很多层次,而汉语的语法结构相对简单。

在翻译某些藏语句子时,可能需要重组句子结构,以使其符合汉语的表达习惯。

2.词汇差异大:藏汉两种语言的词汇系统存在较大差异。

有些藏语词汇在汉语中没有直接对应的词,需要通过释义或者借用词来表达。

而有些汉语词汇在藏语中也没有直接对应的词,需要通过解释或者找到类似的词来进行翻译。

3.语法规则变化多样:藏语中的语法规则非常灵活多样,有很多特殊的语法现象。

藏汉翻译中经常需要对藏语中的动词、名词、形容词等进行时态和语态的变化处理。

这对翻译者的语言水平和知识储备提出了较高的要求。

三、文化差异对翻译的影响除了语言差异外,藏汉语言文学翻译中还存在着文化差异,这也会对翻译的表达产生影响。

藏汉两种语言中都有很多与宗教、风俗习惯、传统文化有关的词汇,但具体含义和用法却有所不同。

在翻译过程中,翻译者需要了解这些词汇的文化内涵,以确保翻译准确。

藏族文化中也存在着很多传统的文学艺术形式,例如口头文学、舞蹈、戏剧等,这些形式在汉语文学中可能没有直接对应。

在翻译过程中,翻译者需要通过注释或者选择类似的表达方式来传达藏汉两种文化的差异。

四、改进翻译质量的措施在面对藏汉语言文学翻译中的表达问题时,可以采取以下措施来提高翻译质量:1.加强语言学习:翻译者需要深入学习藏语和汉语的语法规则与词汇差异,掌握两种语言的特点和表达方式,以便在翻译过程中更准确地表达意思。

2.提高文化素养:翻译者需要了解藏汉两种文化的差异,尤其是宗教、风俗习惯和传统文化等方面的知识,以便更好地理解和传达原文的文化内涵。

3.借助技术手段:在翻译过程中,可以借助计算机辅助翻译工具,通过对比原文和译文,进行逐句校对和修正,以确保翻译质量。

藏汉语言文学翻译中的表达问题探讨【摘要】藏汉语言文学翻译涉及词汇、句式和文化差异等多方面的挑战。

本文针对这些问题展开探讨,分析了藏汉语言文学翻译的特点,并探讨了词汇表达和句式结构的翻译难点以及文化差异对翻译的影响。

从翻译策略的角度,提出了解决问题的方法和思考。

结合挑战与解决方法,对藏汉语言文学翻译进行了总结与展望,指出了未来研究的方向。

这篇文章旨在加深对藏汉语言文学翻译的理解,为未来的翻译工作提供启示和借鉴。

【关键词】藏汉语言文学翻译、表达问题、文化差异、翻译策略、挑战与解决方法、思考、未来研究方向1. 引言1.1 背景介绍藏文具有自己独特的音韵体系和语法结构,与汉语有着明显的差异。

在进行藏汉语言文学翻译时,译者需要面对词汇表达、句式结构、文化背景等诸多挑战。

深入探讨藏汉语言文学翻译中的表达问题,对于促进藏文经典作品在汉语世界的传播具有重要意义。

本文旨在分析藏汉语言文学翻译中的表达问题,探讨翻译过程中的挑战和解决方法,为提升藏文经典作品的翻译质量和深化藏汉文化交流提供参考。

通过对藏文和汉文的语言特点和文化内涵进行比较,探讨藏汉文学翻译中的表达问题,旨在拓展翻译研究领域,促进汉藏文化的互补与交流。

1.2 研究目的研究目的:本文旨在探讨藏汉语言文学翻译中的表达问题,分析其中存在的挑战与困难。

通过对藏汉语言文学翻译的特点、词汇表达的翻译问题、句式结构的翻译挑战、文化差异对翻译的影响以及翻译策略的探讨,旨在深入剖析藏汉语言文学翻译中遇到的种种问题,为研究人员提供更多的思考和启发。

本文还希望能够总结出在藏汉语言文学翻译中的挑战与解决方法,对藏汉语言文学翻译进行思考,并展望未来的研究方向,为开展更深入的研究奠定基础。

通过本文的研究,旨在促进藏汉语言文学翻译领域的发展,推动藏文化的传播和交流,以期在藏汉语言文学翻译领域取得更多的成果和突破。

2. 正文2.1 藏汉语言文学翻译的特点藏汉语言的语法结构与汉语有很大差异,这对翻译工作提出了挑战。

藏汉语言文学翻译中的表达问题探讨【摘要】本文探讨了藏汉语言文学翻译中的表达问题,主要包括词汇翻译问题、语法结构转换困难、文化差异影响等方面。

由于两种语言之间存在诸多差异,翻译过程中常常面临着种种困难。

为了解决这些问题,我们可以尝试采用不同的翻译策略,如意译、形似翻译等。

尽管有这些努力,依然存在着诸多表达上的问题。

未来,希望能够进一步研究这些问题,寻找更有效的翻译方法,以更好地传播藏族文学作品,促进不同文化之间的交流与理解。

【关键词】藏汉语言文学翻译、表达问题、词汇翻译、语法结构、文化差异、翻译策略、存在的问题、未来展望。

1. 引言1.1 研究背景随着中国在国际舞台上的地位不断上升,汉藏语言文学翻译也变得越来越重要。

汉藏语族包含众多语言,如汉语、藏语、藏语等,其翻译涉及到丰富多样的语言和文化。

翻译过程中常常会遇到词汇、语法、文化等各种问题,给翻译工作带来了挑战。

在现代社会中,文学作品的翻译不仅仅是简单的文字转换,更是文化、思想的传播与交流。

研究汉藏语言文学翻译中的表达问题,不仅仅是为了解决翻译难题,更是为了促进各种文化之间的交流与理解。

传统的翻译方法往往难以完全表达原著的意境和语言风格,因此急需寻求更加有效的翻译策略。

汉藏语言文学翻译中的困难和挑战需要我们深入研究,并为翻译工作者提供更好的指导和支持。

只有不断探讨、总结经验,才能更好地推动汉藏语言文学翻译的发展,促进跨文化交流和交流。

1.2 研究意义藏汉语言文学翻译涉及到词汇、语法、文化等多个方面,由于两种语言和文化之间的差异,翻译过程中常常会面临诸多困难与挑战。

对藏汉语言文学翻译中的表达问题进行探讨具有重要的研究意义。

深入研究藏汉语言文学翻译中的表达问题,有助于增进对藏文学作品的理解和评价,推动藏文学作品在汉语世界的传播与交流。

探讨翻译中存在的困难和障碍,有助于提高翻译质量,确保翻译成果忠实地传达原作品的思想与情感。

研究藏汉语言文学翻译中的表达问题,还能促进不同文化之间的对话与理解,拓展跨文化交流的领域,推动世界文化的多元发展。

以唐蕃联姻为例,探析汉藏经济文化的交流及影响文化的交流与融合,无论是对于古代还是现在,都是一项至关重要的事情。

对于现代来说,由于科技发达,各国之间的联系更加密切,实现文化交流不是难事。

但是对于条件落后的古代来说,他们若想要进行不同国家之间的来往,就需要费一些心思了。

对于古人而言,他们与其他国家建立密切的联系,从而达到友好往来的方式,往往不是人们认为的通商,而是联姻。

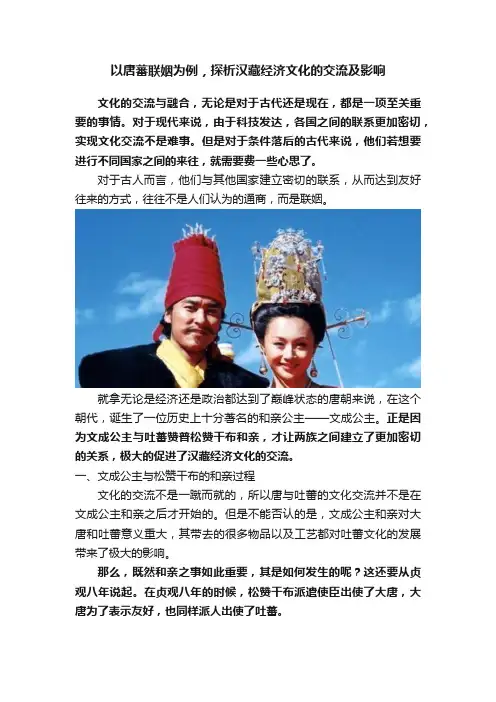

就拿无论是经济还是政治都达到了巅峰状态的唐朝来说,在这个朝代,诞生了一位历史上十分著名的和亲公主——文成公主。

正是因为文成公主与吐蕃赞普松赞干布和亲,才让两族之间建立了更加密切的关系,极大的促进了汉藏经济文化的交流。

一、文成公主与松赞干布的和亲过程文化的交流不是一蹴而就的,所以唐与吐蕃的文化交流并不是在文成公主和亲之后才开始的。

但是不能否认的是,文成公主和亲对大唐和吐蕃意义重大,其带去的很多物品以及工艺都对吐蕃文化的发展带来了极大的影响。

那么,既然和亲之事如此重要,其是如何发生的呢?这还要从贞观八年说起。

在贞观八年的时候,松赞干布派遣使臣出使了大唐,大唐为了表示友好,也同样派人出使了吐蕃。

两国之间本来可以因此建立较为友好的关系,可是让大唐没想到的是,松赞干布竟然派人告诉唐太宗,自己想要娶一位大唐公主回去,唐太宗拒绝了这个请求。

松赞干布得知结果之后十分生气,叫来使臣细细询问了一番情况,使臣告诉他,大唐之所以不同意,很有可能是因为吐谷浑王在从中捣乱。

当时吐谷浑王正好也在大唐,松赞干布相信了这一说法,于是过了几年之后,松赞干布就找了个借口出兵吐谷浑,并且一路打到了唐朝松州的边缘。

他甚至将军队驻扎在这里,给大唐放话称若是不和亲的话,自己便要率领军队踏进大唐的领土。

大唐当然不会畏惧他,更不会“惯着”他,于是大唐军队以最快的速度集结,先锋部队一鼓作气将吐蕃打得溃不成军,松赞干布没想到自己的军队竟然如此不堪一击,在大唐主力军到来之前就忍不住投降了,并且迅速推出了吐谷浑,将地方归还给了大唐。

关于汉藏翻译中的文化差异研究汉藏翻译是一项重要的跨文化交流工作,涉及到汉藏两个文化体系之间的语言、文字、文化传统等方面的交流和翻译。

在进行汉藏翻译的过程中,不可避免地会遇到文化差异的问题。

本文将从文化差异的角度探讨汉藏翻译中的相关问题,并提出相应的研究和解决方法。

一、文化差异对汉藏翻译的影响1.1 语言和文字语言是文化的载体,不同的文化背景会造成语言的差异。

在汉藏翻译中,很多时候单词和词语的直译并不能完全表达原文的意思,因为原文所蕴含的文化内涵在汉藏两种语言和文化中可能并不相同。

“天堂”一词在汉语中指代众神居住的地方,而在藏语中指代幸福快乐的境地。

在汉藏翻译中,需要结合原文的文化内涵来选择合适的词语,而不是简单地进行直译。

汉藏两种文字系统也存在着很大的差异。

汉字是象形文字,每个汉字都具有独特的意义,而藏文则是一种拼音文字,需要通过组合字母来表达意义。

这种文字系统的差异在翻译过程中会造成一定的困难,需要翻译人员有一定的文字学和文化背景知识。

1.2 文化传统在进行汉藏翻译时,还需要考虑到汉藏两个文化传统之间的差异。

比如在中文中,立春是中国二十四节气中的第一个节气。

而在藏文中,也有自己的传统节日和习俗。

在翻译立春这个词语时,需要考虑到这种文化差异,不能简单地进行直译,而是要结合藏文的传统习俗和文化内涵来进行翻译。

二、解决方法2.1 加强文化意识在进行汉藏翻译时,翻译人员需要加强文化意识,深入了解汉藏两个文化的差异和共同点,了解两种文化背后的历史、宗教、习俗等方面的知识。

只有具备了足够的文化背景知识,才能够更准确地理解原文的文化内涵,选择合适的词语进行翻译。

2.2 掌握专业知识在进行汉藏翻译时,翻译人员需要具备一定的专业知识,尤其是文字学和文化传统方面的知识。

只有具备了足够的专业知识,才能够更好地理解原文的意义,准确地表达出来。

2.3 与当地人员合作在进行汉藏翻译时,可以和当地的文化专家合作,了解当地的文化传统和习俗,获取更准确的信息。

唐蕃文化艺术交流论文唐蕃文化艺术交流论文一、艺术当松赞干布迎娶文成公主时,随公主进藏的还有很多杰出的汉族艺术家。

这样,也把汉式艺术风格融入了西藏艺术。

当时主持大昭寺事务的察巴止奔委托艺术家们根据中原汉族艺术的传统为大昭寺塑造了一些佛像,例如寺内的松赞干布和他两位妃子的塑像以及佛祖释迦牟尼的塑像。

受汉族雕塑艺术影响的另一个例子是拉萨大昭寺里供奉的四大天王塑像。

大昭寺的四大天王像供奉在通向正殿的过道两边,正殿供奉释加牟尼像。

据说塑造四大天王的塑像所用的胶泥和建桑耶寺所用的胶泥是完全一样的,就四大天王塑像本身从各方面来说也和汉族雕塑家在内地塑制的佛像几乎完全一样。

后藏江孜的却伦措巴寺所藏的最著名的圣物是两面战旗。

人们传说当年王子穆尼赞普(或穆赤赞普)取道雅姆塘前往康区作战的时候,他持有一面战旗,上面绘有护法神朗斯赛钦和八位伴神骑士的画像,这面旗子就是著名的朗斯姜域玛旗。

另一位护法神是朗托斯,穆尼赞普可以化作朗托斯的化身。

他命令艺术家在一面旗子上画上他的“化身”朗托斯,这面旗子就是朗斯姜产玛旗。

意思是:旗面上用八位伴神骑士和各种姿势的武士衬托描绘护法神朗托斯,绘画方法则是采用汉式流派的手法②。

1、雕塑绘画艺术敦煌石窟的开凿,是书写在汉藏文化交流史上的最辉煌的一笔。

它与吐蕃有密切关系。

敦煌石窟艺术,从前秦起至吐蕃占领沙州之前,不断发展。

占领沙州的吐蕃赞普均崇信佛教,因此沙州寺院经济得以空前发展,佛教也渗入沙州地区人们生活的各个领域,敦煌石窟艺术不仅幸免于战祸,而且有了新的重大发展。

正是在吐蕃占领沙州期间,敦煌又开凿了四十六个洞窟,而在艺术成就上,其壁画塑像在精致细腻方面,是盛唐艺术的继承和发展,笔墨精湛、线描造型的准确生动,应是唐代艺术的`深化。

许多石窟艺术还反映了民族的特色,既有唐风,又有藏族特色,许多吐蕃装束的供养人物形象出现在壁画之中,有的壁画直接以吐蕃赞普为中心,如《吐蕃赞普礼佛图》。

另外,159窟的《文殊变》、《普贤变》及《维摩诰变》等壁画,帐下听法的诸王子是以吐蕃赞普领先的。

文化差异论文:论文化差异中的汉藏翻译【中文摘要】翻译是文化传播的重要载体,翻译与文化有着千丝万缕的联系,翻译不能脱离文化因素。

任何翻译如果脱离文化因素,直接影响译文的可接受性效果。

翻译长期以来一直是不同民族和国家之间传递信息、沟通文化交流的手段,对人类社会的发展和进步起着不可估量的作用。

正是由于翻译所起的中介作用,国家与国家,民族与民族之间才可以互相学习,共同发展。

做好翻译工作,必须了解和掌握文化现象。

汉藏两个民族共同生活在中华民族这个大家庭的怀抱中,共同创造了中华民族灿烂悠久的历史文化,为中华民族的繁荣富强做出了各自的贡献。

王佐良先生曾说:“翻译最大的困难是两种文化的不同”因此在翻译过程中文化差异的表达及其重要,许多译者在平时的翻译过程中忽略文化差异从而导致译文的失败。

本文以辩证唯物主义和历史唯物主义为理论指导;以文化差异中的汉藏翻译及译法为入手,运用翻译学、文化比较学、语言学等理论及研究方法,分析和探讨了汉藏翻译中的文化差异表达,是更加深入探讨确立翻译标准的关键所在。

同时增进民族间文化交流,促进社会和谐、文明、进步。

文化因素在翻译中占有举足轻重的地位,正确地处理翻译中的文化差异对于提高翻译质量和促进各兄弟民族之间的文化交流有着至关重要的作用。

以分析、举例、作比较等方法深入研究,探讨了翻译中处理文化差异的方法,是为了创造更完美的翻译表达———既充分体现原文的风格、内涵又满足译文读者的需要。

本文的正文分四章,现将论文的内容简要概述如下:第一章:文化概况,阐述了文化的概念及“文化”一词的来源,文化的分类,特征。

第二章:阐述了翻译与文化的关系,并提出译者具有深厚的文化底蕴。

通过举例、分析文化现象,进一步论证文化空缺及译法。

从而使汉藏翻译中文化空缺的交流成为不可缺少的途径之一。

第三章:文化差异与译法。

从传统文化背景下形成的地理环境,历史、生活习惯、宗教信仰、语言文字等方面差异现象入手,更加深入探讨确立了翻译表达的准确性。

《新唐书·吐蕃传》中若干藏语译名的回译问题———以《汉史中的吐蕃王统》《汉籍中的藏族王统明鉴》《吐蕃传》中的译名为例⊙加羊达杰 卓玛端智(中国藏学研究中心,北京 100101;青海省海南州电视台,青海 海南州 813000)[摘 要]古代汉文史籍中记载了有关藏族先民的大量内容,这些内容对补充完善藏文史料、研究吐蕃史方面有很高的参考价值。

从元代至今,《新唐书·吐蕃传》有多部藏译本问世。

这些不同历史时期的翻译,对补充、完善藏文史料意义重大,对藏族史学著作的形式、内容以及史学思想,都产生过重大影响。

由于种种原因,这些藏译本在翻译源自藏语的许多专有名词时,或多或少都出现了一些瑕疵甚至差错。

本文运用历史学、文字学的理论和翻译研究方法尤其是回译的方法,对《汉史中的吐蕃王统》《汉籍中的藏族王统明鉴》《吐蕃传》三部藏译本中的若干译名进行分析研究,就如何准确回译这些名词提出了自己的看法。

[关键词]《新唐书·吐蕃传》;回译;姓氏名;地名;官职名[中图分类号]H214.59 [文献标识码]A [文章编号]1674-280X(2019)04-0046-11卷帙浩繁的历代汉文史籍中,记载了古代藏族和与藏族在血缘、文化等方面关系密切的部落小邦的大量内容,其中《通典》《唐会要》《旧唐书》《新唐书》《宋史》中的吐蕃历史记载尤为详细,并且单独列有《吐蕃传》。

由于藏文史学传统侧重于记载佛教在藏区的传播、盛衰以及佛教教法的传承等方面,而对于政治、经济、军事以及民族交流交往等内容的记载相对较少。

因此,汉文史籍中的有关吐蕃史料,对补充完善藏文史料、研究吐蕃史方面具有很高的参考价值。

但在翻译汉文史籍中的吐蕃史料时,会遇到大量源自藏语的译名,这其中包括吐蕃人名、地名、官职名、部落名等,如何准确地回译这些本属藏语的译名,是摆在翻译者们面前的一大难题,也是关系到译文成败的一个重要因素。

本文将选择《新唐书·吐蕃传》的三部藏文译著,即《汉史中的吐蕃王统》《汉籍中的藏族王统明鉴》《吐蕃传》中有代表性的人物姓名、地名、官职名若干译名,就其回译问题进行分析探讨,以期得到这些名词的正确译法。

浅论藏汉翻译异同点随着我国经济发展,社会进步,各民族间的交流也在日益加强。

而在藏汉民族交流过程中,藏汉互译是汉藏文化进行交流的主要形式之一,藏汉互译理论的成熟是汉藏文化交融的重要标志,但受汉藏不同民族、不同文化及不同生存环境、思维方式、生活习俗、宗教信仰的影响,藏汉互译需要考虑更方面因素差异的问题。

因此,文章针对藏汉互译中存在的异同点进行进一步的探讨和研究。

标签:藏汉互译;相同点;不同点人类文化的传播和交流,如果没有翻译和翻译家们的事业,其局限性简直不可想象。

正是因为翻译家的伟大作为,人类的互相交往、了解和共同进步才成为现实。

翻译是文化交流的桥梁,是文化繁荣和发展的动力之一,也是人类历史发展进程中的普遍现象。

可以说,没有哪个民族文化是纯粹和单一的,在其发展过程中,或多或少都受到其他民族文化影响。

而书面语文字翻译是文化交流和相互影响的主要途径和因素之一。

1.藏汉互译的重要性随着我国社会发展,综合国力日益提高,在构建社会主义国家过程中,民族间互译工作不仅能促进民间交流合作,同时,还能带动我国整体民族发展,因而,在我国社会发展过程中有着极其重要的作用。

1.1促进民族融合藏汉互译不仅能使双方民族准确地了解对方实际发展状况以及人文风情,同时,对本民族发展起到相应借鉴作用。

可见,在民族融合过程中,藏汉互译有着极其重要的作用。

其主要表现为藏汉互译不仅能使人们更好的了解这两个民族间的生活差异,同时,还能开阔人们眼界,使其在生活中感受到不同民族的文化气息,因而,有着积极意义;藏汉互译还在一定程度上促进了双方文化的融合,同时,在双方文化之间找到相应平衡点,由此,促进我国民族融合。

1.2了解不同民族间的民族文化在我国领土范围内,一共有56个少数民族,每个民族都有不同的民族文化。

因此,在一定程度上,藏汉互译工作的开展能促进双方民族文化的传播,使双方在了解本民族文化同时,还能对其他民族文化有所了解。

由此,不仅拓展了本民族人民的视野,同时,还促进了双方文化的融合。

藏汉翻译的心得体会和感悟藏汉翻译是一门非常特殊而有挑战性的翻译工作。

作为一名从事藏汉翻译工作多年的翻译人员,我深感受益匪浅。

在这段时间内,我积累了许多心得体会和感悟,以下是我对藏汉翻译工作的一些思考。

首先,藏汉翻译需要非常严谨和专注的态度。

作为一种少数民族语言,藏语有其独特之处,如语法结构、词汇等方面与汉语有很大的差异。

因此,藏汉翻译需要翻译人员具备一定的专业知识和良好的语言能力。

在进行翻译工作时,我时刻保持严谨的态度,注重细节和准确性,力求将原文表达的意思完整而准确地传达给读者。

只有如此,才能确保翻译质量和准确性。

其次,藏汉翻译是一种文化交流的媒介。

藏汉翻译不仅仅是简单地将文字从一种语言转化为另一种语言,更重要的是传递原文背后的文化内涵。

在进行藏汉翻译时,我常常需要研究和理解原文中所涉及的藏族文化、宗教和历史知识。

只有充分理解原文背景和文化内涵,我才能更好地把握翻译的准确性和完整性,并保持原文的风格和特色。

再次,藏汉翻译需要有良好的应变能力。

由于藏语与汉语的差异性,有时候在翻译过程中会遇到许多难题。

例如,一些特定的民族语言词汇在藏语中并没有对应的表达方式,这就需要我根据上下文的关系来进行合理的处理。

在面对这些困难时,我选择积极应对,不断学习和探索,寻找最佳的翻译策略。

这一过程不仅锻炼了我的思维能力和语言表达能力,也让我对藏文的理解更加深入。

最后,藏汉翻译需要翻译人员具备高度的责任心和敬业精神。

翻译工作不仅仅是转换文字,更是传递信息和价值观念的过程。

作为一名藏汉翻译人员,我时刻保持着对工作的敬业精神,尽可能地在翻译中保持原汁原味,确保原文传达的信息得以准确传达。

同时,我也不断自我学习和提高自己的翻译能力,以更好地为读者提供高质量的翻译服务。

通过多年的藏汉翻译工作,我深深认识到,藏汉翻译是一项既重要又充满挑战的工作。

在这个过程中,我不仅学到了藏文知识,也感受到了藏族文化的博大精深。

同时,我也深感自身的责任和使命,希望通过我的努力,能够为藏汉文化交流和沟通做出贡献。

藏汉语言文学翻译中的表达问题探讨引言:藏汉语言文学翻译是文化交流的一种重要方式,它在促进藏汉两个民族之间的相互了解和交流方面发挥着重要作用。

在进行藏汉语言文学翻译时,经常会遇到一些表达问题,这不仅涉及语言的翻译,还包括文化的传递。

本文将从不同的角度探讨藏汉语言文学翻译中的表达问题,并提出相关解决方法。

一、语言表达问题:1. 词汇差异:藏文和汉语在词汇上存在较大的差异,两个民族的生活环境和文化背景不同,导致了词汇的差异。

在进行翻译时,需要寻找相应的汉语词汇来准确地表达藏文的意思,但有时会出现找不到合适的词语的情况。

解决方法:对于词汇差异较大的问题,可以使用注释或者适当的解释来帮助读者理解。

翻译时可以灵活运用词汇,采用意译或者换一种表达方式来传递原文的意思。

2. 语法结构:藏汉两种语言的语法结构也存在一定的差异,这使得译者在进行翻译时需要对语法结构进行调整,以保持译文的流畅和准确。

解决方法:熟悉藏汉两种语言的语法结构,灵活运用不同的表达方式来确保译文的准确性和可读性。

3. 情感表达:藏汉两种语言的情感表达方式也存在一定的差异,有时会导致翻译时情感的丧失或变形。

藏文中常用直接表达的方式来表达情感,而汉语中则常使用间接或隐晦的方式来表达情感。

解决方法:在翻译时要注意文化差异,了解原文中的情感表达方式,尽可能在译文中保留原文的情感色彩。

如果不可避免地涉及到情感上的差异,可以通过其他方式来传达原文的情感,如通过语气、词语的选择等。

二、文化表达问题:1. 文化隐喻:文化隐喻是指一个文化中特有的、以暗示或比喻的形式出现的想象、概念、行为等。

文化隐喻常常根植于一个文化的背景和语境中,对于文化之外的人来说,理解起来会存在一定的困难。

解决方法:在翻译时要注意对文化隐喻的理解和转换,尽量使用与读者所处文化相关的隐喻来替代原文的隐喻,以便更好地传达原文的意思。

2. 礼貌用语:各个民族的礼貌用语也存在差异,尤其是对于身份和地位的称呼。

藏汉语言文学翻译中的表达问题探讨一、引言藏汉语言文学翻译是一项较为复杂的工作,其中存在着诸多表达问题。

这些问题不仅仅涉及到语言层面,更关乎文化、历史、宗教等多个方面的因素。

本文将探讨藏汉语言文学翻译中的表达问题,以期为相关研究和实践工作提供一些参考和思路。

二、译语的选择在进行藏汉语言文学翻译时,译语的选择是一个至关重要的问题。

不同的语言文化背景下,同一现象、概念或者事物可能有着截然不同的表达方式。

在这种情况下,翻译人员需要根据具体的语境和背景信息,进行合适的选择。

藏汉语言中有一种特有的文学体裁,称为“格萨尔”,而汉语中并没有完全相对应的概念。

翻译者在翻译这类文学作品时,需要考虑如何向汉语读者介绍和解释这一概念,以使其能够更好地理解和欣赏藏族文学的独特魅力。

同样的,在涉及历史、宗教、民俗等方面的表达中,译语的选择也是一个非常关键的问题。

这些方面的文化现象和概念,在藏汉两种语言文化中可能有着不同的表达方式,因此需要翻译人员根据具体的语境,进行灵活的选择和调整。

三、语法和句式在藏汉语言文学翻译中,语法和句式也是一个非常重要的问题。

不同的语言有着不同的语法结构和句式特点,这就导致了在翻译过程中可能出现的语法不匹配、句式不协调等问题。

在藏语中,修饰成份通常位于被修饰成份的前面,而在汉语中则通常是相反的。

这就需要翻译人员在进行翻译时,进行适当的调整和变换,以使得目标语言的表达更加贴近原文的意思和表达方式。

在句式方面,不同文化语境中的句式结构也可能存在着较大的差异。

在处理这些问题时,翻译人员需要根据具体的语境和背景信息,进行适当的调整和变化,以使得目标语言的表达更加贴近原文的风格和特点。

四、文化背景和历史传统在藏汉语言文学翻译中,文化背景和历史传统往往也是一个比较困难的问题。

不同的文化和历史传统背景下,人们对于同一事物、现象和概念通常会有着不同的认知和理解。

在进行翻译时,翻译人员需要考虑如何将源语言文学作品中所包含的文化和历史元素,有效地转化为目标语言所对应的文化和历史元素。

关于汉藏翻译中的文化差异研究汉藏翻译是中文与藏语之间的翻译,因为汉语和藏语的语言和文化有很大的不同,因此,翻译任务对翻译者提出了很高的要求。

在翻译过程中,需要考虑文化因素,并处理文化差异,以便准确传达原始信息的含义。

因此,本文将探讨在汉藏翻译中文化差异的问题。

文化差异在翻译中扮演一个重要的角色,翻译文化之间的差异通常是源语言和目标语言中出现误解/误译的主要原因。

因此,了解汉藏两种文化的不同之处非常重要。

首先,两种文化之间存在着不同的思维方式和文化价值观念。

例如,在汉语中,有许多词语和语句被赋予了深刻的意义和语言表述,而在藏语中,这些词和语句对应的意义和表述方式通常有所不同。

再例如,在汉语文化中,“礼仪”被视为非常重要的一种美德,因为礼仪能够展现出一个人对他人的尊重;而在藏语文化中,“合理性”被认为是一种非常重要的品质,因为这表明了一个人的思维和决策的能力。

因此,当汉藏翻译中需要涉及到这些词语和概念时,翻译者需要注意这种文化差异,并避免对源语言的文化含义进行武断的解释。

其次,两种文化之间存在不同的社会制度和组织模式。

例如,在汉语文化中,传统上存在着家庭观念的重要性。

被认为家庭是个人幸福的基石。

而在藏语文化中,传统上,藏民信仰藏传佛教,并且有着一种收藏和宣扬经书的传统。

因此,当翻译人员将汉语或藏语翻译成另一种语言时,他们需要分析文化的差异,并翻译出反映源语言社会制度和组织模式的相应词汇和语言表达。

最后,汉藏两种文化之间存在不同的审美观念和艺术特征。

例如,在汉语文化中,中国传统绘画是中国文化的重要组成部分,它强调视觉效果、线条和光影变化等元素。

而在藏语文化中,唐卡画是一种非常特殊的绘画风格,Tangka法式的画风依靠曲线、形式和颜色。

因此,在翻译任务中,翻译人员需要了解源语言的审美观念和艺术特征,才能正确地翻译出这些涉及到的词语和语句。

总之,汉藏翻译中的文化差异研究,是促进东西方之间文化交流和相互了解的重要手段。

关于汉藏翻译中的文化差异研究

汉藏两族虽然相邻而居,但文化方面仍存在较大差异。

这种差异不仅存在于语言和文

字方面,还体现在民俗、历史、哲学、宗教等方面。

一方面,由于藏文和汉字的不同,汉藏翻译中面临着很大的语言和文字难题。

比如,

藏文中有很多特殊字形和读音,会给翻译带来很大难度;同时,中文语法和藏文语法也有

很大差异,中文更强调语序和词性,而藏文则更注重词根和词缀的变化。

因此,进行汉藏

翻译需要深入了解两种语言和文字的差异,才能准确传达信息。

另一方面,汉藏两族的政治、历史、文化差异也会影响翻译。

例如,在文化观念方面,汉族强调“礼仪之邦”,而藏族则更注重“信仰之邦”,所以在翻译时需要考虑文化背景

和内涵的差异。

此外,汉藏两族在宗教信仰上也有很大的差异,藏族主要信仰佛教和土教,而汉族则主要信奉道教、佛教和儒教。

这些信仰体系里有许多特殊名词、说法和典故,对

于翻译人员来说也是一大挑战。

为了解决这些难题,需要翻译人员对汉藏两族的文化背景、历史、语言等方面有较为

深入的了解。

同时,还需要掌握翻译技巧和方法,包括正确理解原文意思、掌握上下文、

选择合适的词汇和语言风格等。

通过以上措施,可以有效缩小汉藏翻译中的文化差异,为

交流和沟通打下更为坚实的基础。

浅谈吐蕃统治敦煌时期藏语文的使用和藏汉翻译活动——以

敦煌本古藏文文献为例

卓玛才让

【期刊名称】《西藏研究》

【年(卷),期】2008(000)004

【摘要】吐蕃占领敦煌后,在该地区形成了吐蕃人、中原人、吐谷浑人等多民族共居的局面,使得民族间的文化交流和翻译活动有了很大发展,并且使藏语文在官方和民间都被各民族广泛使用.敦煌出土的古藏文文书对此提供了有力的论据.

【总页数】7页(P22-28)

【作者】卓玛才让

【作者单位】西北民族大学藏语言文化学院,甘肃,兰州,730030

【正文语种】中文

【中图分类】H214.59

【相关文献】

1.吐蕃统治敦煌时期的密教源流与艺术风格——吐蕃统治敦煌时期的密教研究之三[J], 赵晓星;寇甲

2.吐蕃统治时期敦煌的密教与其他信仰之关系——吐蕃统治敦煌时期的密教研究[J], 寇甲;赵晓星

3.吐蕃统治敦煌时期的土地纠纷问题研究——以S.2228与P.t.1078B古藏文诉讼文书为中心 [J], 何志文

4.敦煌古藏文文献I.0.750等所见吐蕃赞普行宫“Nyen kar”与其相关的若干地名

考析 [J], 卓玛加

5.敦煌舞蹈的民族性研究——以吐蕃统治时期敦煌莫高窟壁画中的舞蹈形象研究为例 [J], 李婷婷;洛毛措;冯光

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

唐蕃汉藏文献的翻译与交流论文语言和文字是人们交际的工具。

从唐代起,汉藏两族人民就十分重视彼此的语言文字,并相互学习,从而加强了两民族彼此的了解。

两民族许多重大的历史事件用汉藏两种文字记载下来,而成为 __证物。

松赞干布不仅重视汉地历算之学,而且留心学习汉地文献典籍及治学方法。

据《旧唐书·吐蕃传》载,在文成公主进藏之后,松赞干布着眼于发展吐蕃文化,培养本民族的知识人才,他采取派人留学的方法,到唐朝国学学习汉族文化。

国学又称国子监,是唐朝最高学府。

“是时,上大征天下名儒为学官……使之讲论”,“上幸国子监”,以视关注。

当时国学颇负盛名,誉满国内外,“于是学者云集京师,乃至高丽、百济、新罗、高昌、吐蕃诸酋长办遣子弟请入国学,升讲筵者至八千余人”②。

吐蕃人勤学,深受唐朝臣工赞赏:“吐蕃之性,慓悍果决,敏情持锐,善学不回”③。

因此,吐蕃人学均有成。

例如吐蕃大臣仲琮就曾是唐朝国学的学生。

“先是,仲琮年少时,尝充质入朝,诣太学生例读书,颇晓文字”④。

(太学即国学)掌握吐蕃兵权的论钦陵,在“万岁通天二年(即696年),四夷多遣子入侍”之时,他“皆因充侍子,逐得遍观中国兵威礼乐”。

而且这些来长安学习的吐蕃人,均“服改毡裘,语兼中夏,明习汉法,睹衣冠之仪。

目击朝章,知经国之要”⑤。

《册府元龟》亦载:“吐蕃先遣使来此迎公主、兼学汉语”。

吐蕃学习汉地文化经典的另一种办法,就是请汉地文人入藏协助办理文书典籍。

这从松赞干布时就开始了,“又请中国识文之人典其表疏”⑥。

同时,还向唐朝请求典籍,此类汉人助吐蕃“典其表疏”的具体情况未见记载,但吐蕃对汉人是很重视的,据《因话录》载,淮南稗将谭可则被掠入吐蕃,知道吐蕃每得汉人,“觕有文艺者则其臂,以候赞普之命,得华人补为吏者,则呼为舍人,可则以晓文字,将以为知汉书舍人”,“其旧舍人有姓崔者,本华人……其人大为蕃师所信。

”①另外,吐蕃官府中也有知汉地语言文书者,谭可则曾告诉吐蕃人宪宗死事,“其傍有知书者,可则因略记遗诏示之,乃信焉。

”②可见吐蕃官府中常有汉藏两种文字执掌文书的人。

有位徐舍人,他是司空英国公五代孙,在吐蕃已居三代,且“代居职位,世掌兵要”。

当时唐与吐蕃通晓汉藏两种语言文字的官员不乏其人。

著名的唐朝会盟使兵部尚书崔汉衡多次往返唐与吐蕃,他精通“夷言”,因他能以“夷言”(即吐蕃语)与吐蕃人直接交往,故能多次完成唐蕃通好等使命。

同样,迎接金城公主的吐蕃重臣名悉腊,他“颇晓书记”,在长安多次觐见唐朝皇帝,并能与汉地名臣文士一起联句赋诗,其汉文甚高雅,“当时朝廷皆称其才辩”③。

当然,唐王朝与吐蕃王朝上层 __的推动有助于汉藏间的文化交流,此外,汉藏两族人民的民间往返也是文化交流的重要渠道和促进力量。

敦煌就是唐代汉藏文化交流的中心地,也是唐蕃的 __,这一带又称陇右或河西,当时藏文称为“河西一路”④。

吐蕃政权曾长期统治这一带,可谓“事更十叶,时近百年”。

自然唐蕃间有战争,不过战争必然也会造成汉藏百姓间的频繁接触。

吐蕃士兵许多随军奴隶,他们平时为吐蕃奴隶主“散处耕牧”,战时则是吐蕃“豪室”的“奴从”。

河陇的口昷末部就是这种以奴隶为主的奴隶属⑤,后来这个部中还有大量汉人参加,“口昷末百姓本是河西陇右陷没子孙,国家却弃掷不收,变成部落”⑥。

生活在这一带的汉藏族人民,相互影响很大。

唐诗形容这里的吐蕃人是:“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”⑦。

而生活在这里的汉人则是:“去年中国养子孙,今著毡裘学胡语”⑧可见双方风俗语言之间的交流程度。

敦煌文献中关于汉藏族人民用汉藏对音拼读或译音的办法学习彼此语言文字的记载很多。

例如,汉藏对音《千字文》残卷⑨、《汉藏对照辞语》⑩、《汉藏对照辞汇》⑾等等,都是留存至今的珍贵古文献。

这些汉藏对音词汇,很可能是汉藏两族文人共同合作的产品。

语言文字的学习促进了唐蕃双方文献、表疏有典籍的翻译和交流。

例如,用汉文字写的敦煌文献有:《大蕃敕尚书令赐大瑟瑟告身尚起律心儿圣光寺功德颂》,系“大蕃右敦煌郡布衣窦吴撰”⑿,还有《谢赞普支敦煌铁器启》⒀及《向吐蕃赞普进沙州莲花寺舍利骨陈情表》⒁等等。

这些表文、启文及颂词,显然均出自汉人之笔,也可能有吐蕃“知书者”参加撰写。

《旧唐书·吐蕃传》载有公元730年吐蕃重臣名悉腊赴长安向唐皇上表,此表文系汉文(也许有藏文原文),行文颇具汉文风格,同时又显示了藏文文书的特色①。

名悉腊的七律之作极佳,充分显示了他的汉文造诣之精深,上述表文极可能出自他手。

以上诸例表明吐蕃人学汉地“典疏书”已卓有成绩。

“长庆唐蕃甥舅和盟碑”的汉藏对照碑文②对译精确,充分体现了汉藏两族文人的合作,也反映出汉藏两族一些文人对汉藏语文之精通。

此外,藏族不仅将汉文诗书文典携至吐蕃,而且将其译成藏文。

敦煌古藏文文书中,有藏文译本《尚书》③4篇,《春秋后语》④6篇,《孔子项托相问书》⑤。

能够翻译这类艰深的古汉文,而且译文相当准确、流畅,这充分说明吐蕃某些文人对掌握汉文已有很深的造诣。

在敦煌吐蕃藏文文献中有几个记述项托和孔子对话的卷子,对此王尧教授作过考证,认为《项托孔子相问书》是极有趣的民间文学作品,汉族地区早有工关于孔子师项托的故事,表明孔子不耻下问,以能者为师的精神。

这一故事流传到藏区是自然的事,但想不到在敦煌藏文卷子中竟发现了3个卷号,它们是P.T.992,P.T.1284和S.T.MS.724。

苏远明在1954年《亚洲学报》上发表了《孔子和项托的问答》一文。

他的文章引起了人们用汉藏比较文学的眼光来观察敦煌卷子。

此外,法国石泰安藏学家也有一篇题为《两卷敦煌藏文写本中的儒教格言》的文章⑥。

从翻译经典的民族成分看,有藏汉民族参加,如有关专家对河西吐蕃经卷和文书317卷中署名的137位写者和校勘者的统计,确定为吐蕃人的23人,可能是吐蕃人的1人;保留汉式姓名的38人,汉姓、吐蕃名字的26人(这些人可能是蕃人,也可能是汉人),西域人士36人。

这些懂汉藏两种语言的人,无疑对汉藏文化的理解也是比较深入的,他们在藏汉文化交流中起着非常重要的作用。

与此同时,唐朝的史馆和 __也非常注意对吐蕃历史进行记载和研究。

数百年间,唐蕃之间的官方往来多达290多次,大量的吐蕃文书、表诏被唐朝史馆收存,许多珍贵的历史资料还被到《全唐文》、新旧唐书及《策府元龟》之中。

如《唐书》《新唐书》社有《吐蕃传》,《新唐书》吐蕃传引用了长庆会盟时的报告文书。

《新唐书·艺文志》中收录的《西蕃会盟记》三卷是使者刘元鼎的报告全文。

所记会盟的文本与现存拉萨的《唐蕃会盟碑》正面内容基本相同。

1,史学体例敦煌汉族的写史、学史、讲史的传统直接影响了吐蕃人,促使他们对 __重视,进而形成记述自己 __传统。

比如吐蕃王室有了史官,仿效唐朝编写出诸如《大事记年》之类的史书,并且出现了不同的写本。

有学者认为,吐蕃受汉族史学影响形成了一种特殊的史学著作——以世系纪年和大事记为主的史学指南,其目的是要为政府和行政当局提供有关诏令的制定颁布、士兵的募集、政治决策、对外邦交等方面的情况,同时提供年代学的日期。

也有学者认为吐蕃许多机构抄录这些历史著作,是因为要以王朝中央的指令行事,又是他们便携当地编年史的重要依据。

2,吐蕃文书中的《尚书》与《战国策》在敦煌文献中,有P.T986号和P.T.1291号,前是《尚书》译文,后是《战国策》译文。

《敦煌吐蕃文献选》中介绍了这两部藏译汉文典籍的情况。

虽然藏文译文只见片段而不是全书,从文化交流的历史看,却是非常珍贵的。

《尚书》是一部非常重要的汉文经典,五经之一,称《书》或《书经》。

《辞海》说:‘尚’即‘上’,上代以来之书,故名。

中国上古历史文献和部分追述古代事迹著作的汇编。

相传由孔子编选而成。

事实上有些篇如《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》、《洪范》等是后来儒家补充进去的。

西汉初存二十八篇,即《今文尚书》。

另有相传汉武帝时在孔子住宅壁中发现的《古文尚书》和东晋梅赜(一作梅颐、枚颐)所献的伪《古文尚书》的合编。

《尚书》中保存商周特别是西周初期的一些重要史料。

注本有唐孔颖达《尚书正义》、清孙星衍《尚书今古文注疏》等”。

据王尧先生对存于英国伦敦博物馆、巴黎等处的敦煌汉文本写卷《尚书》的比较研究得知,藏译为当时敦煌流行的伪《古文尚书》(即伪《孔传》本)。

藏文共157行,四节,主要内容为:A、《尚书》之《泰誓中》(《泰誓上》藏译文已佚),第128行。

B、《尚书》之《泰誓下》,第29~67行。

C、《尚书》之《牧誓》,第68~89行。

D、《尚书》之《武成》,第90~157行。

另,第158行为“《尚书》第六完”语。

《尚书》在当时可能已全书译为藏文,只是年代久远,战乱频仍,难知详情。

《战国策》流传于战国末,汉成帝时刘向(前77~前6)曾、,共33篇。

其《叙录》中说:“中书本号,或曰国策,或曰短长,或曰事语,或曰长书,或曰修书,臣向以为战国时游士辅所用之国,为之策谋,宜为《战国策》。

其事继春秋以后讫楚汉之起,二百四十五年间之事。

”其价值可知。

藏文译自晚于出土长沙的马王堆帛书《战国策》(共27篇,17,000余字)、而早于南宋姚宏校定、鲍彪加注之《战国策》,共六篇96行,篇名为《田需贵于魏王》、《华军之战》、《秦魏为与国》、《王假三年》、《秦王使人谓安陵君》、《魏攻管而不下》,均出自《魏策》。

藏文译文通畅而活泼。

《古文尚书》和《战国策》有一共同特点,就是有较强的故事性,同时贯穿着思想道德和战略策谋,颇具智能。

这或许是吐蕃译为藏文的重要原因,因为当时战争频繁,政事复杂,而智谋、用人等又无不伴随着政治、军事,政治与军事的最高体现仍然是围绕着思想道义之类的精神追求。

(二)、敦煌吐蕃文书与汉藏佛经变文的相互关系敦煌古藏文文献中保留了一些译自汉文的《无常经之解说》、《不分善,杀生、饮酒经之解说》、《恶行经之解说》、《孝子经之解说》、《善行经之解说》等佛经变文。

据罗秉芬研究,国巴黎国家图书馆影印出版的《敦煌古藏文手卷选集》第一辑P.T640号和P.T126号两封藏文写卷,一缺首,一缺尾,合并起来正好是一份首尾完整的藏文佛经变文……其内容包括:《无常经之解说》、《不分善恶,杀生,饮酒经之解说》、《恶行经之解说》、《孝子经之解说》、《善行经之解说》等五部佛经变文,是研究我国唐代藏汉两个民族文化交流的重要历史材料①。

两个卷子相重的句子共106句,字词完全相同的有22句,占20.3%;字词基本相同,个别还字法的有差异的有33句,占31.2%句义基本相同,用词没有出入的有43句,占40.8%;句义差异较大的只有八句,占7.6%。

这个统计数字清楚地告知人们,这两个卷子肯定同出一源两本的差异可能是在传抄过程中,抄录人随手改动的结果。

其次,我们在P.T640号卷首处看到“神通比丘后人作善行之讲经文”这个醒目的标题。