中国古代墓葬制度共36页

- 格式:ppt

- 大小:4.24 MB

- 文档页数:18

中国古代墓葬制度(上)123人类将死者的屍体或屍体的残馀按一定的方式放置在特定的场所﹐称为4“葬”。

用以放置屍体或其残馀的固定设施﹐称为“墓”。

在中国考古学上﹐两5者常合称为“墓葬”。

在墓葬中﹐往往还包含著各种随葬的器物。

古代墓葬作6为考古调查发掘的对象之一﹐所提供的资料远远超过了研究墓葬制度本身的范7围。

但墓葬制度仍是考古研究中的一个重要的课题。

根据迄今的调查发掘﹐中8国至迟在旧石器时代晚期已有墓葬。

此后﹐经新石器时代至商﹑周﹑秦﹑汉及9以後各历史时代﹐墓葬制度随著社会生产力﹑生产关系和上层建筑的发展而不10断演变﹐显示出一定的规律性。

在阶级社会中﹐墓葬制度突出地体现了阶级关11系。

在各个时代﹐民族和地区的特点﹐在墓葬制度中也得到了充分的反映。

12石器时代北京周口店山顶洞人埋葬的发现﹐说明在旧石器时代晚期﹐已13出现按一定的方式埋葬死者。

到新石器时代﹐墓葬已有了一定的制度。

墓圹一14般是长方形或方形的竖穴式土坑。

在氏族的公共墓地中﹐数以百计的墓坑排列15有序。

多数的墓是单身葬﹐也有不少的墓是合葬。

仰韶文化和大汶口文化前期16的合葬墓﹐往往采取“二次葬”﹐将许多已经埋葬过的屍骨迁移而葬入同一墓17坑内。

这些死者是同一家族的成员﹐体现了母系氏族社会的紧密的血缘关系。

18有些合葬墓﹐埋著两个或数个完整的屍体﹐他们的性别相同﹐应系兄弟或姐19妹。

大汶口文化後期和龙山文化﹑齐家文化的合葬墓﹐所葬多为两个成年男女20﹐说明在父系氏族社会中﹐已经有了比较固定的婚姻关系﹔而齐家文化的合葬21墓﹐则证明存在男子死後以妻妾殉葬的情况。

黄河中﹑下游的裴李岗文化22﹑仰韶文化﹑大汶口文化和龙山文化﹐屍体在墓内的放置方式以仰身直肢的为23多﹐偶然也有屈肢葬和俯身葬﹐後者可能是由于凶死。

黄河上游的马家窑文化24和齐家文化﹐除仰身直肢葬以外﹐还流行屈肢葬。

仰韶文化墓中的屍体头多向25西﹔大汶口文化墓中的屍体头多向东。

这些都说明不同的部族有著不同的葬俗。

竭诚为您提供优质文档/双击可除中国历代陵寝制度篇一:隋唐时期的陵寝制度隋唐时期的陵寝制度一、“依山为陵”制度的沿续隋唐时期帝陵的建造,基本上沿袭汉朝“依山为陵”的制度。

隋文帝杨坚死于仁寿四年(公元604年),同年十月与皇后独孤氏合葬于太陵。

太陵位于今陕西省扶风县东南的五泉乡王上村旁。

陵冢高27.4米,呈覆斗形,夯筑而成。

底部面积为26560平方米。

陵冢顶部平坦,呈长方形,东西长48米,南北宽38米。

陵家底部四周已被挖掉3~5米,现残存东西长166米,南北宽160米。

陵冢周围原筑有夯土城垣,现已基本毁坏,唯北城尚有残墙,长约130米,最高处1.2米,残存宽5.5米。

夯层清晰,夯窝明显。

经初步钻探,陵垣东西长756米,南北宽652米。

垣墙的四角及中部都发现有大量的砖瓦残片,应是当时建有阙楼和城门的残迹遗存。

唐代帝陵的建造自太宗昭陵始,基本上依山为陵。

据统计,在唐朝18处帝陵中,除献陵、庄陵、端陵、靖陵四处位于平原外,其余都是利用山丘建造的。

平面布局是在山陵四周筑方形陵墙围绕,四面辟门,门外设石狮,四角建角楼,陵前神道一般顺着坡势向南展延,神道上的门阙和两侧的人、兽雕像较前代增多。

据文献记载,唐代依山为陵的作法始于唐太宗。

贞观十八年(公元644年),唐太宗营建寿陵(即昭陵)时确立了这一制度。

他对侍臣说:“昔汉家皆先造山陵,既达始终,身复亲见,又省子孙经营,不烦费人功,我深以此为是。

古者因山为坟,此城便事。

我看九峻山孤耸回绕,因而傍凿,可置山陵处,联实有经焉之理。

”九峻山位于陕西省礼泉县东22公里处。

山势突兀,海拔1888米。

地处泾河之阴,渭河之阳,南隔关中平原,与太白、终南诸峰遥相对峙。

东西两侧,层峦起伏,气势磅礴,蔚为壮观。

昭陵玄宫凿造于九峻山南坡腰间,从诞道至墓室进深250米,前后置5道石门。

墓室内部“闲丽不异于人间,中为正寝,东西厢列石床”。

因山势陡峭,人员往来不便,故又顺山旁架设栈道,悬绝百仞,绕山300米始达墓门。

中国历代皇陵与制度中国自古以来就有严格规定的皇陵制度,每个朝代都有相应的规定来安置皇帝、皇后和其他皇室成员的陵墓。

这些皇陵不仅是历代君主的陵墓,也是对历史、文化和艺术的珍贵遗产。

下面将对中国历代皇陵与制度进行详细介绍。

古代中国的皇陵制度可以追溯到夏、商、周等朝代。

在夏朝,为了表达王权的威严和不朽,设置了象征王权的敬承之丘,后世称之为“夏台”。

由于夏台没有具体的考古发现,因此具体情况已经不可考。

商代时期,商王和其后代的陵墓被称为“王陵”,一般分为地上和地下两部分。

地上的建筑多是祭祀性质,由土坯、木构成,用来进行祭祀活动。

地下的陵墓则是用土石建成的巨大墓域,其中包含了具体的陵寝。

商代的王陵主要分布在河南、河北等地。

周朝时期,由于诸侯国的存在,陵墓制度变得更加繁杂。

周朝世祖太王武王击败商纣王后,设置了祭天、丰年的庙宇和供奉先祖的陵墓,称之为“祧”。

周朝的祧墓分布在河南、陕西等地,是至今保存较好的古代皇陵。

自秦朝开始,中国的皇陵制度逐渐完善。

秦始皇统一六国后,统一了陵墓制度,规定了皇帝陵墓的规模和布置。

秦始皇陵是中国历史上第一个规模宏大的陵墓,被誉为世界第八大奇迹。

陵墓主体是地下的宫殿,方圆5.6公里,布局严密复杂,设置有各种陷阱和宝贵文物。

秦始皇陵以其规模和工程技术而闻名于世,对后来的皇陵制度产生了深远影响。

汉朝的陵墓制度沿袭了秦朝的传统,并加以改进。

汉武帝定都长安后,建立开放的丰陵制度,即皇帝死后在故里的丰乐陵修建地宫,并且规定陵寝内允许百姓到访。

这一制度标志着陵墓制度开始与民众融合。

唐朝时期的陵墓制度相对简单,继承了秦朝和汉朝的传统。

唐太宗李世民改变了以往的园林陵制,规定了陵墓的规模和布局。

唐朝的陵墓多数建在及其附近的山丘上,包括地下封殿和地上祭祀建筑。

明朝时期的陵墓制度可以说是中国历代陵墓制度中最完善和规范的一个。

明太祖朱元璋规定了陵墓的规模和陵规,制定了严格的陵墓考古制度。

明朝的皇陵一般选在山水环境优美的地方,呈现出独特的地域特色。

中国古代墓葬制度人类将死者的屍体或屍体的残馀按一定的方式放置在特定的场所﹐称为“葬”。

用以放置屍体或其残馀的固定设施﹐称为“墓”。

在中国考古学上﹐两者常合称为“墓葬”。

在墓葬中﹐往往还包含著各种随葬的器物。

古代墓葬作为考古调查发掘的对象之一﹐所提供的资料远远超过了研究墓葬制度本身的范围。

但墓葬制度仍是考古研究中的一个重要的课题。

根据迄今的调查发掘﹐中国至迟在旧石器时代晚期已有墓葬。

此后﹐经新石器时代至商﹑周﹑秦﹑汉及以后各历史时代﹐墓葬制度随著社会生产力﹑生产关系和上层建筑的发展而不断演变﹐显示出一定的规律性。

在阶级社会中﹐墓葬制度突出地体现了阶级关系。

在各个时代﹐民族和地区的特点﹐在墓葬制度中也得到了充分的反映。

石器时代北京周口店山顶洞人埋葬的发现﹐说明在旧石器时代晚期﹐已出现按一定的方式埋葬死者。

到新石器时代﹐墓葬已有了一定的制度。

墓圹一般是长方形或方形的竖穴式土坑。

在氏族的公共墓地中﹐数以百计的墓坑排列有序。

多数的墓是单身葬﹐也有不少的墓是合葬。

仰韶文化和大汶口文化前期的合葬墓﹐往往采取“二次葬”﹐将许多已经埋葬过的屍骨迁移而葬入同一墓坑内。

这些死者是同一家族的成员﹐体现了母系氏族社会的紧密的血缘关系。

有些合葬墓﹐埋著两个或数个完整的屍体﹐他们的性别相同﹐应系兄弟或姐妹。

大汶口文化後期和龙山文化﹑齐家文化的合葬墓﹐所葬多为两个成年男女﹐说明在父系氏族社会中﹐已经有了比较固定的婚姻关系﹔而齐家文化的合葬墓﹐则证明存在男子死后以妻妾殉葬的情况。

黄河中﹑下游的裴李岗文化﹑仰韶文化﹑大汶口文化和龙山文化﹐屍体在墓内的放置方式以仰身直肢的为多﹐偶然也有屈肢葬和俯身葬﹐後者可能是由于凶死。

黄河上游的马家窑文化和齐家文化﹐除仰身直肢葬以外﹐还流行屈肢葬。

仰韶文化墓中的屍体头多向西﹔大汶口文化墓中的屍体头多向东。

这些都说明不同的部族有著不同的葬俗。

新石器时代的墓坑一般都小而浅﹐仅能容纳屍体。

新石器时代晚期﹐有些地区已用木棺作葬具。

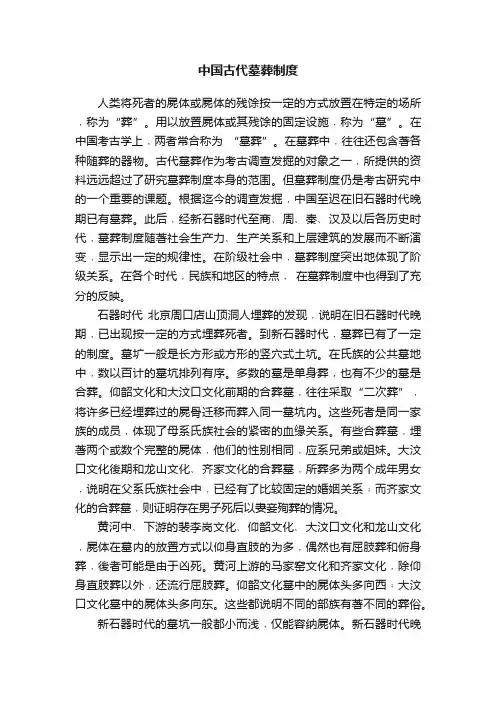

中国古代墓葬制度中国古代墓葬制度人类将死者的尸体或尸体的残余按一定的方式放置在特定的场所,称为“葬”。

用以放置尸体或其残余的固定设施,称为“墓”。

在中国考古学上,两者常合称为“墓葬”。

在墓葬中,往往还包含着各种随葬的器物。

古代墓葬作为考古调查发掘的对象之一,所提供的资料远远超过了研究墓葬制度本身的范围。

但墓葬制度仍是考古研究中的一个重要的课题。

根据迄今的调查发掘,中国至迟在旧石器时代晚期已有墓葬。

此后,经新石器时代至商、周、秦、汉及以后各历史时代,墓葬制度随着社会生产力、生产关系和上层建筑的发展而不断演变,显示出一定的规律性。

在阶级社会中,墓葬制度突出地体现了阶级关系。

在各个时代,民族和地区的特点,在墓葬制度中也得到了充分的反映。

石器时代:北京周口店山顶洞人埋葬的发现,说明在旧石器时代晚期,已出现按一定的方式埋葬死者。

到新石器时代,墓葬已有了一定的制度。

墓圹一般是长方形或方形的竖穴式土坑。

在氏族的公共墓地中,数以百计的墓坑排列有序。

多数的墓是单身葬,也有不少是合葬。

仰韶文化和大汉口文化前期的合葬墓,往往采取“二次葬”,将许多已经埋葬过的尸骨迁移而葬入同一墓坑内。

这些死者是同一家族的成员,体现了母系氏族社会的紧密的血缘关系。

有些合葬墓,埋着两个或数个完整的尸体,他们的性别相同,应系兄弟或姐妹。

大汉口文化后期和龙山文化、齐家文化的合葬墓,所葬多为两个成年男女,说明在父系氏族社会中,已经有了比较固定的婚姻关系;而齐家文化的合葬墓,则证明存在男子死后妻妾殉葬的情况。

黄河中、下游的裴李岗文化、仰韶文化、大汉口文化和龙山文化,尸体在墓内的放置方式以仰身直肢的为多,偶然也有屈肢葬和俯身葬,后者可能是由于凶死。

黄河上游的马家窑文化和齐家文化,除仰身直肢葬以外,还流行屈肢葬。

仰韶文化墓中的尸体头多向西,大汉口文化墓中的尸体头多向东。

这些都说明不同的部族有着不同的葬俗。

新石器时代的墓坑一般都小而浅,仅能容纳尸体。

新石器时代晚期,有些地区已用木棺作葬具。

历代帝陵制度历代帝陵制度是中国历史上的一项重要制度,主要指的是各个朝代皇帝的陵墓建设与管理制度。

自古以来,中国皇帝都有着重视陵墓的传统,希望能够得到永久的安息与尊崇。

因此,历代帝陵制度在中国历史上发展非常完善。

在中国历史上,帝陵的建设是一项庞大而复杂的工程。

首先,皇帝需要选定一个合适的地点来建设陵墓,通常会在山水秀丽的地方,背靠大山,面朝大水,以寓意帝王的伟大与永恒。

其次,陵墓的规划、设计与建设需要经过精心筹划,通常会耗费大量的人力、物力和财力。

皇室特别注重陵墓的建筑规模与装饰豪华,以显示皇权与尊贵。

此外,帝陵的保护与管理也是一项重要任务,会有专门的官员负责。

每个朝代的帝陵制度都有其独特的特点。

例如,秦始皇陵是中国历史上规模最大、最为壮观的帝陵之一,被誉为世界第八大奇迹。

秦始皇陵建设的规模之大,政策之广,可见一斑。

而明代的明十三陵则以规模庞大、布局严谨而闻名。

这些陵墓建设都体现了当时朝廷的权力与财富。

除了建设规模的不同,历代帝陵制度还有一些共同的特点。

首先,帝陵制度要求严格的礼仪规范。

皇帝去世后,需要举行盛大的葬礼,并进行一系列的祭祀仪式,以示对皇帝的尊敬与纪念。

其次,帝陵制度要求严密的保护措施。

陵墓周围有特设的护墓、警卫,严禁外人进入,并设有坟场、围墙、护城河等物理防线,以确保陵墓的安全。

最后,帝陵制度还规定了继承与管理的制度。

每个朝代都会有专门的官员负责帝陵的管理和继承,确保陵墓的长期保存和传承。

帝陵制度的存在,不仅是为了纪念和尊崇历代皇帝,更是一种社会政治文化的表达。

帝陵制度的完善与发展,反映了中国历史上的权力制度、宗教信仰与社会文化的变迁。

同时,帝陵制度也对后世的陵墓建设与管理产生了深远的影响,成为中国传统文化的重要组成部分。

中国的墓葬制度(二)中国的墓葬制度(二)秦汉汉代普遍用横穴式的洞穴作墓圹,用砖和石料筑墓室,在形制上模仿现实生活中的房屋。

这是中国古代墓制的一次划时代的大变化。

这种变化主要是从西汉中期才开始的,首先发生在黄河流域,然后普及到各地。

在秦和西汉前期,贵族地主阶级仍沿用竖穴式土坑墓,墓中设木椁。

在长江流域及南方和北方的边远地区,竖穴式木椁墓一直延续到西汉后期,甚至东汉前期。

在秦和西汉的竖穴式木椁墓中,棺椁制度沿袭周代的礼制,有严格的等级。

有些汉墓还使用了所谓“黄肠题凑”。

在贵族大墓中,河北省满城汉墓和山东省曲阜九龙山汉墓可以作为西汉中期新兴的横穴式墓的代表。

它们是在山崖中穿凿巨大的洞穴,作为墓室,故称“崖墓”,形制和结构完全模仿房屋。

在黄河流域和北方地区,一般的横穴式墓是地下的土洞墓,规模较小,构造较简单,墓主属于下层地主阶级。

这种土洞墓,在汉代以后的各个时期,长期流行。

汉代的新的墓制,还表现在中原一带的“空心砖墓”。

它只流行于西汉一代,到东汉基本上即已绝迹。

大约在西汉中晚期,在中原和关中一带开始出现用小型砖建筑的墓,一般称为“砖室墓”。

到了东汉,砖室墓迅速普及,成为全国各地最常见的一种墓。

贵族官僚们的砖室墓规模较大,结构复杂,布局模仿他们的府第。

许多墓里还绘有彩色壁画。

西汉晚期开始出现的石室墓,到东汉在某些地区盛极一时。

墓室中雕刻着画像,故称“画像石墓”。

墓室的结构和布局,也是仿照现实生活中的住宅。

有的石室墓,也绘有彩色的壁画。

东汉时期,四川省境内的砖室墓往往在壁上另嵌一种模印着画像的砖,称为“画像砖墓”。

在四川各地,东汉及其以后还流行崖墓。

中国古代棺椁并称,都属葬具。

西汉中期以后的各种横穴式墓,特别是东汉的砖室墓和石室墓,墓室本身就起了椁的作用,可称“砖椁”和“石椁”,而墓室内的葬具则是有棺无椁。

西汉前期和中期,夫妻合葬仍然采取“异穴合葬”的形式。

西汉中期以后,制度一变,除帝陵以外,一般都是夫妇同墓合葬。

古代陵墓排序制度

古代陵墓排序制度是指按照一定的等级和地位,对不同级别的墓葬进行排列和分类的制度。

这种制度最早出现在商代晚期(公元前11世纪),后来逐渐演变成为一种比较完整的制度,被广泛应用于各个朝代的墓葬建筑中。

一般来说,古代陵墓排序制度主要分为三个等级:王陵、诸侯墓和平民墓。

其中,王陵是最高等级的墓葬,通常用于安葬皇帝或其他高级贵族;诸侯墓则是次高等级的墓葬,通常用于安葬诸侯或其他高级官员;平民墓则是最低等级的墓葬,通常用于安葬普通百姓或士兵。

在古代陵墓排序制度中,墓葬的排列顺序一般是按照等级高低依次排列的。

例如,在汉代的陵墓中,王陵位于最前面,然后是诸侯墓,最后才是平民墓。

同时,墓葬的规模和装饰也会随着等级的不同而有所差别。

总的来说,古代陵墓排序制度反映了当时社会的等级制度和权力结构,对于研究古代历史文化和社会制度具有重要意义。

古代陵墓制度古代陵墓制度是指古代社会中用于安葬君主、贵族或其他重要人物的一套规范和仪式。

在古代社会,陵墓制度扮演着重要的角色,不仅是对逝者的尊重和纪念,也是王权的象征和社会秩序的维护。

本文将从历史背景、陵墓规模和结构、陵园设计和陵墓礼仪等方面介绍古代陵墓制度。

一、历史背景陵墓制度的起源可以追溯到古代文明的发展过程中。

在古代社会,人们普遍相信死后有来世,并且认为死者需要有一个安宁的居所。

因此,陵墓制度在不同文化和历史阶段都有不同的演变和特点。

在中国的历史上,古代陵墓制度起源于先秦时期。

早在商代和西周时期,已经有了一系列规范的陵墓制度。

而典型的陵墓制度则从秦始皇开始,逐渐发展和完善。

在其他文明中,如古埃及和古希腊等,也都存在着独特的陵墓制度。

二、陵墓规模和结构古代陵墓的规模和结构通常与逝者的地位和身份有关。

君主和贵族的陵墓往往规模较大,结构复杂而精美。

在中国的古代陵墓中,以明、清两代的皇家陵墓最为著名。

例如,明朝的明陵和清朝的清东陵,都是具有浩大规模和独特建筑风格的陵墓。

这些陵墓通常由一系列建筑群组成,包括牌坊、石桥、神道、石像、宫殿、墓室等。

另外,埃及的金字塔也是世界上最著名的陵墓之一。

金字塔作为古埃及法老的陵墓,结构庞大而庄严,代表了古埃及文明的辉煌。

三、陵园设计古代陵墓不仅在规模和结构上体现了对逝者的尊重,陵园的设计也起着重要的作用。

陵园作为陵墓的周围环境,往往与自然景观相结合,增加了陵墓的庄严和美感。

在中国,陵墓通常选址于山水之间,利用自然的地形和景观进行布局。

陵园内通常种植了大量的树木和花草,如松树和梅花等,以增加陵墓的庄严和肃穆。

同时,陵园还会建造湖泊、池塘等水景,为陵墓增添一种宁静和神秘的气氛。

四、陵墓礼仪古代陵墓制度在陵墓的建造和管理过程中,也有一套严格的礼仪。

陵墓礼仪既是对逝者的尊重,也是对社会秩序的一种规范和维护。

在中国的陵墓礼仪中,通常包括陵墓祭祀、祭祀仪式和祭器制作等环节。

陵墓祭祀是指对陵墓进行祭拜和祈祷,以表达对逝者的思念和敬意。