袁世凯孙女袁家倜的财富人生组图.doc

- 格式:doc

- 大小:80.00 KB

- 文档页数:6

袁黎冯段:北洋四大元首家产大公开作者:金满楼来源:《读书文摘》2014年第12期一、袁世凯遗产百万袁世凯出身世宦,年轻时又分得一份丰厚家产,其一生不曾为钱所困。

只是,袁为人轻财尚侠,钱财易得而挥霍极快,后投入父辈好友吴长庆营中,机缘所至,先任朝鲜商务监督,后至小站大练新军,由此官运亨通,青云直上,变清末重臣为民国总统,及至人生之巅峰。

如按“三年清知府、十万雪花银”的标准,为官多年的袁世凯应置下不菲的家产,但公道地说,老袁一生经手的钱财无数,其特征却是“贪权不贪财”,若论积财,比他富有的北洋部属大有人在。

1916年6月,袁世凱称帝败亡,死后留下一大笔遗产供妻妾子女分配。

据说,袁世凯病重时曾召见原幕僚王锡彤,其案头置一单,所有现钱、存款、股票等合计200多万银元,他指给王锡彤说:“余之家产,尽在于斯。

”王锡彤长于经济,精通理财,清末时曾为袁氏亲信,因主办实业而闻名。

袁世凯此次召见他,即为清理家产考虑。

不过,临到分配遗产时,主持者却改为了袁世凯生前知交、后任民国大总统的徐世昌。

在徐的主持下,袁世凯一生所积累的田产、股票、现金折为30份,诸子各一份,姬妾无子女者一份,未出嫁女两人一份,每份8万余元(以下均指银元),合计260万元。

袁世凯的三女儿袁静雪则另有说法,据其所称:“大哥袁克定,因系嫡出长子,独分40万,其余庶出的儿子,每人各分得12万银元。

他们所分的钱数,除了现金以外,还有折合银元数字的股票,包括开滦煤矿、启新洋灰公司(即水泥)、自来水公司等股票在内”;“他们兄弟,每人还分得有10条金子,……女儿们每人只给嫁妆费8000银元。

我娘和各个姨太太都不另分钱,各随她们所生的儿子一同过活。

”因时隔多年,袁静雪的回忆也未尽可靠,不过袁世凯之孙袁家宾(第六子袁克端之子)曾见过一份分家的账单,此单没有说明袁世凯正妻于氏与嫡子袁克定的所得,但上面记载了大、二、五、六、八、九姨太太(三、四、七姨太太去世)各分得现款6万元、黄金30两;其他诸子则各分得现款8万银元、黄金40两,股票折合约7万银元。

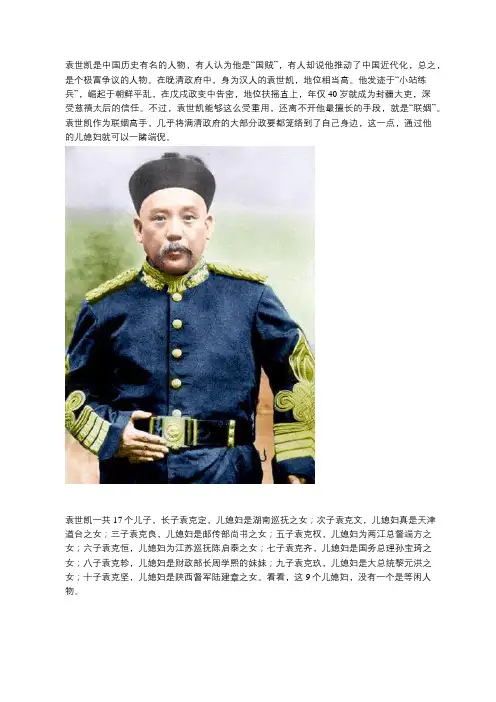

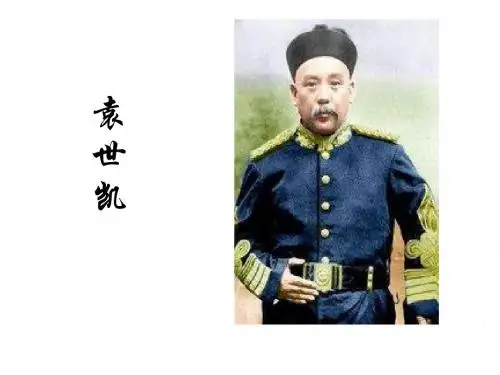

袁世凯是中国历史有名的人物,有人认为他是“国贼”,有人却说他推动了中国近代化,总之,是个极富争议的人物。

在晚清政府中,身为汉人的袁世凯,地位相当高。

他发迹于“小站练兵”,崛起于朝鲜平乱,在戊戌政变中告密,地位扶摇直上,年仅40岁就成为封疆大吏,深受慈禧太后的信任。

不过,袁世凯能够这么受重用,还离不开他最擅长的手段,就是“联姻”。

袁世凯作为联姻高手,几乎将满清政府的大部分政要都笼络到了自己身边,这一点,通过他的儿媳妇就可以一睹端倪。

袁世凯一共17个儿子,长子袁克定,儿媳妇是湖南巡抚之女;次子袁克文,儿媳妇真是天津道台之女;三子袁克良,儿媳妇是邮传部尚书之女;五子袁克权,儿媳妇为两江总督端方之女;六子袁克恒,儿媳妇为江苏巡抚陈启泰之女;七子袁克齐,儿媳妇是国务总理孙宝琦之女;八子袁克轸,儿媳妇是财政部长周学熙的妹妹;九子袁克玖,儿媳妇是大总统黎元洪之女;十子袁克坚,儿媳妇是陕西督军陆建章之女。

看看,这9个儿媳妇,没有一个是等闲人物。

大女儿袁伯祯,嫁给了两江总督张人骏的儿子;次女袁仲祯,嫁给了大臣薛福成的儿子;三女袁叔祯,嫁给了直隶总督杨土骢的儿子;六女袁箓祯,嫁给了内阁总理孙宝琦的侄子;七女袁复祯,嫁给了陆军大臣荫昌的儿子;十女袁思祯嫁给了河南省长邵文凯;十四女嫁给了大总统曹锟的儿子。

从上面可以看出,袁世凯用他的儿女,笼络了从晚清到民国的众多权贵,一个孩子就能联结一个官场圈子,这么多亲人遍布晚清政府中枢,他要是还不得势,那才叫奇怪呢,也难怪他要生这么多儿女。

但是联姻也是个技术活,若是联不好,没准还要被牵连。

这就要佩服袁世凯了,他的眼光不仅看的长远,而且看得准,知道放长线钓大鱼,不计较一时的得失,而且舍得投资。

最重要的就是真诚,真诚到你中有我,我中有你的地步,这样一张覆盖晚清与民国的大网就结成了。

袁世凯势力的不断扩张,也曾引起了皇室贵族的忌惮,虽然他及时的辞去各种兼差,但是光绪和慈禧一死,他立马就被摄政王载沣解职。

专访袁世凯之孙袁家诚:日本人恨透我祖父不愿他统治中国嘉宾简介:袁家诚,又名袁杰,生于1938年。

河南项城人。

袁世凯十子袁克坚的次子。

本文系凤凰网历史频道专访袁世凯后人袁家诚先生文字实录凤凰历史:首先,想请您谈一下袁世凯逝世之后,家里的一些情况。

袁家诚:我祖父故去之后,委托徐世昌分家。

因为他的如夫人比较多,有10个,所以分家的时候有的人得的多,有的人得的少。

但是,袁世凯本人留下的钱也不多,他生前花钱大手大脚,从来不疼惜钱。

大家知道的,可能就是我大伯袁克定,晚年特别穷困潦倒。

稍微好一点的可能就是五姨太杨氏这一支,杨氏是天津宜兴阜人,出身比较低微,但是比较会理财。

后来,袁世凯就把家里的财政大权交给了杨氏。

后来,杨氏的后人都会理财。

比如我的六伯父袁克恒、九伯父袁克玖后来搞启新洋灰公司、水泥公司等实业,他们很聪明。

袁世凯只要发现身边的人有才华,他就会主动在经济上给予帮助,送他们出国留学,比如顾维钧等人都是他送出去的。

袁世凯最大的特点就是任人唯贤,而不是任人为亲。

尤其他跟徐世昌,真是莫逆之交啊。

他当初资助徐世昌盘缠,让他进京赶考。

后来袁世凯在各个重大事件中,他都会与徐世昌交换意见。

最典型的例子就是签订《二十一条》,袁世凯与徐世昌商量,如何跟日本人周旋。

凤凰历史:袁世凯签订《二十一条》是后人对他诟病最多的一件事,家人眼中此事的面貌是什么样的?袁家诚:我们家之前还有袁世凯朱批的《二十一条》原件。

后来文化大革命的时候,被红卫兵抄走了。

文革结束之后,还给了我们。

我们每家都将其影印,原件则捐献给了天津历史博物馆。

所以他当初对《二十一条》持什么意见,我们都可以从这份朱批中看到。

袁世凯在里面写的很清楚,《二十一条》中的第五款根本就不能谈,要谈的话,就等于日本把整个中国就全控制了。

在这期间,他做了很多的工作,比如他曾派咱们的特工到日本去,去了解日本的《二十一条》是否经过了御前会议的批准。

日本有没有打算打仗的准备?对此他做了好多工作。

袁世凯的后人,这一百年来儿女四散,有毁有誉;孙辈曾孙,几经沉浮寄语:100年前的6月6日,袁世凯带着他破碎的皇帝梦离开人世。

“他如果不做皇帝,中国也不会分裂,他自己可能也不会暴卒。

”美籍华裔历史学者唐德刚如此评说。

一个人无法改变历史的走向,却有可能打乱历史的进程。

袁世凯在百年前中国剧变之时,无疑扮演了这样一个角色。

这是他的能耐,也带来了他的复杂。

“历史人物至少要100年后才看得清楚。

”他的曾孙袁宏宇这样说。

现在,正好是100年后,人们看清楚袁世凯了吗?看清楚了多少呢?袁世凯的后人,这一百年来儿女四散,有毁有誉;孙辈曾孙,几经沉浮。

跟着橙子一起来了解一下,袁氏家族的各个成员的情况吧。

一子落魄,一子风光浪荡,一子颇受尊重袁世凯“窃国大盗”的名头,在他去世当年,就已经被同时代的人认定了——长沙人黄毅编著的《袁氏盗国记》问世。

7年后,连晚清遗老胡思敬都撰写了《大盗窃国记》。

“袁世凯把民国政府的法统来源定位在清帝1912年退位,这就等于抹去了孙中山的功绩。

袁世凯死后,孙中山的‘护法战争’就是要重新树立革命党人建立临时政府这一法统来源,要恢复《中华民国临时约法》。

‘窃国’是在这个意义上提出的。

整个民国时期都采用了‘窃国’这个评价。

但后来在国民党的话语体系里,不仅帝制复辟是大问题,袁世凯之前的所有行为也都被负面解读了。

”中国社会科学院近代史研究所研究员马勇说。

骂名之下,袁家几房子孙的命运急剧裂变。

袁世凯有一妻九妾,共生育了17个儿子15个女儿。

其六子袁克桓的长孙袁宏宇说:“老爷爷去世后,家眷大多迁居天津大营门,形成了一个袁家大院。

当时怕改朝换代要遭到清算,躲到天津租界里就不好抓了。

”袁世凯的长子袁克定想当“太子”,是狂热推动父亲称帝的人,因而天津的袁家后人多不愿与他来往。

抗战时期,袁克定一支日益败落,以典当旧物为生,他晚年只能借住在表弟张伯驹家。

张伯驹回忆,华北沦陷后,日本情报头子想拉拢袁克定加入伪政权,被他回绝。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢揭秘袁世凯之孙袁家诚出身曾写“北洋军阀”

导语:在袁世凯之孙袁家诚的家里,有一张留存约一个世纪的袁世凯的照片,这张照片是袁世凯就职中华民国大总统时的留影。

袁家诚说,曾经,袁家每一

在袁世凯之孙袁家诚的家里,有一张留存约一个世纪的袁世凯的照片,这张照片是袁世凯就职中华民国大总统时的留影。

袁家诚说,曾经,袁家每一房后人家中都有这张照片,从他记事起照片就挂在家中的墙上。

“文革”时,居住在天津的其他袁氏后人都将这张照片毁掉了,但袁家诚没这么做,他说,正是因为对家族的感情,让他历经艰辛将这张照片保留了下来,而他自己的人生,也如这张照片一样,早年历经沉浮,如今归于平静。

1938年,袁家诚出生于天津法租界大营门项城袁寓,他回忆,“那是一座巨大的宅院,院子就有两个足球场那么大,一幢楼分成四个部分,我们每一家都能住十几间房子。

”

今年78岁的袁家诚精神矍铄、身体硬朗,享受着退休生活。

平日,他喜欢打球、游泳、唱京剧……在很多人眼里,他是一位和蔼的普通大爷。

他很少对外主动提及自己是袁世凯之孙的身份,“低调做人一辈子”——这是袁家诚对自己人生的总结。

1938年,袁家诚出生于天津法租界大营门项城袁寓,当时,这座深宅大院中居住着袁世凯与第二位夫人如夫人的四个儿子和他们的子女。

袁世凯总督朝鲜时,一度打败日军进攻,朝鲜国王很感谢他,朝鲜的宰相和他结为“金兰之交”。

当时,朝鲜许配给袁世凯三位朝鲜夫人,其中就包括这位宰相的女儿——被称为如夫人的吴氏,她正是袁家诚的祖母。

袁家诚从未见过自己的祖父母,只是听家人说,祖母性格温和厚道,生活常识分享。

袁世凯的孙辈们作者:张雄来源:《人民文摘》2011年第08期图腾式的存在袁世凯留下10房32个子女,他们生活无忧,吃了一辈子家产。

袁家诚父亲是十子袁克坚,他21岁从美国哈佛大学留学归国,除在冀察政务委员会当过一阵子英文秘书,一辈子就没工作过。

袁家楫之父是二子袁克文更是一代文人雅士,妻妾成群,生活放荡不羁,被称为“民国四公子”之一。

袁家诚老实,袁家楫调皮。

同为家字辈的堂兄弟,他们相识却是在多年以后。

在天津道13号,在各自的深宅大院里他们深居简出,默默消磨着他们的童年。

那些锦衣玉食的时光在记忆里已经变得模糊,事实上,贵族生活并没有给他们带来多少荣耀,反倒是历史课上“窃国大盗袁世凯”的尴尬纠缠所有袁家子弟的学生生涯。

从小学到高中,每次上到这一课,袁家诚都如坐针毡。

他不敢抬头,怕碰到同学异样的目光。

袁家楫不爱学习,却最喜欢上故事会般的历史课,偏偏到了“野心家袁某人”这节,也感到万分难堪。

碰巧的是,北洋军阀段祺瑞和曹锟的孙子都与他同班。

两人小心地朝交头接耳的同学摆摆手,意思是不要再议论了。

军阀后代们的友谊持续了终身,他们是一辈子的好哥们儿,但他们的话题从未谈及祖辈间的恩怨。

难圆的大学梦袁家诚周游列国,却不入日本。

他不用日货,说三月的那场地震是“上天对他们的惩罚”。

跟祖父一样,他认为日本是中国的祸害。

日本人打进来,所有的学校都要开日语课。

母亲给袁家诚请来家庭教师,这样就不用去学校受日本人的“奴化教育”。

日本投降了,袁家诚插班考进四年级。

从小学到高中,功课门门优秀。

现在,所有的成绩单都在他那里保存完好。

他总是感伤地说:“如果我碰上好机会,我也许也会像家骝表哥那样优秀,像他那样读个博士,可惜。

”袁家骝算是“家”字辈里名声最大的人物。

1973年周恩来接见他时说:你们袁家,你祖父袁世凯是政治家,你父亲袁克文是文学家,你是物理学家。

1957年高考前夕,填写报考档案。

在家庭出身一栏,他有些犹豫:父亲从未工作过,总不能写无业吧?那就写祖父好了,他端端正正写下“北洋军阀”四个字。

袁世凯的后代今何在袁世凯子女及孙子等介绍袁世凯的后代袁世凯后代家族照袁世凯一生总共有10个妻妾,生下了17个儿子和15个女儿,孙子辈的更多,这里也就不一一介绍,只挑其中比较重要的一些来说。

袁克定是他的长子,他江湖人称袁大瘸子,早在袁世凯称帝的时候他就曾经鼓吹帝制,怂恿袁世凯复辟,后来在袁世凯去世之后就一直隐居不问世事,直到1958年才溘然长逝。

袁克定还有一个独子,名叫袁家融,袁家融年轻的时候就店铺,成为了地质学的博士,后来回国以后从事煤炭铁矿的勘探工作,发现了好些铁矿,后来还在当过老师。

袁克文是当时赫赫有名的民国四公子之一,他从小就很爱读书,精通书法,而且生活作风放荡不羁,后来因为反对袁世凯称帝,所以逃到上海,直到1931年的时候才病逝于天津。

袁家骝是袁克文的儿子,是近代有名的物理学家,曾经两次获得美国科技大奖,而他的儿子袁伟成也子承父业继续奋斗在物理学研究的道路上。

袁克相是袁世凯的第十三子,他早年文化水平颇高,在书法上也有着不错的造诣,后来在建国以后袁克相成为了一个平凡的英语老师,但是后来在文化大革命时期,因为父亲的缘故,他受到了很多不合理的批斗,毒打,最后不堪忍受离开了尘世。

袁世凯其余的子孙还有很多,其中大部分都走出了祖辈的影响,开始了自己的生活,活跃在社会各界上。

袁世凯儿子袁克定的影视形象袁世凯这么多儿子里面最有才的就是袁克文,和大哥想要做“皇子”不同,袁克文对于权势没有太大的兴趣,有着一股子文人气质,他和袁世凯的政见经常不和,早在袁世凯签订二十一条的时候就引以为耻,之后在袁世凯称帝的时候更是写了首所谓的“反诗”,因此不得不逃到了上海,在上海期间,袁克文投奔了青帮,成为了青帮的一个头目,也曾收过一些门徒,但是大多都是一些文艺界的人。

袁克文文采不错,也继承了文人一贯的风流的毛病,可以说是走到哪风流到哪。

如果说袁克文是最有才的,那么袁克桓就是最有钱的,袁克桓的生母就是袁世凯家中管理家务的杨氏,在这位母亲的教导下,袁克桓很小就有了不错的经济头脑,在袁世凯死后,他分到了好些有名的工业工厂的股票,在他的建设下,这些个工厂都有着长足的发展,以至于在很长的一段时间他的行动都会影响着天京的股价。

人生驿站RAND GARDEN OF SCIENCE80年前,一个有着浓郁民国范儿的23岁才女,踏进了美国伯克利大学的校门,从此开启了一段非凡的人生之旅。

她就是有“东方居里夫人”之称的物理学家吴健雄。

虽然位列民国十大才女榜,还嫁给了袁世凯之孙袁家骝,但相比张爱玲、林徽因、陆小曼等人,吴健雄却“低调”得多,因为她从事的是在女人眼里枯燥无味的物理实验。

吴健雄出身在典型的中国知识分子家庭,父亲吴仲裔是位有远见卓识的开明士绅。

吴健雄“健”字辈,排行第二,父亲以“英雄豪杰”依次命名,故得名健雄。

虽为女儿身,父亲希望她不让须眉,胸怀男儿志,积健为雄。

因为父亲喜欢紫薇树,还给她起了个小名“薇薇”。

吴仲裔一向重视教育,自然不会错过孩子的启蒙教育。

吴健雄有着惊人的记忆力,对算术的理解力则更强。

但在吴仲裔看来,中国之所以落后,受洋人欺侮,主要原因是科学不发达,因此他时常跑到上海的书店,为孩子们购买一些有关科学知识的图书及报纸杂志。

上海《申报》上登载的科学趣闻,就很符合吴健雄的口味。

当别的女孩还在为不用裹小脚而庆幸的时候,小健雄已经知道了大气的压力、水的浮力,以及打雷和闪电是怎么回事等自然科学知识,并按照书里看到的、收音机里听到的,开始跟哥哥一起做一些简单有趣的科学实验了。

等到了上学年纪,在父亲创办的明德女子学校里,十来岁的吴健雄知道了“乐以天下,忧以天下”的大胸怀,明白了“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”才是最好的学习态度。

受父亲教育救国思想的影响,吴健雄后来考上了苏州第二女子师范学校。

其间,她多次到东吴大学听胡适演讲,常使少年吴健雄“思绪潮湃,激动不已”。

吴健雄曾说,在一生中影响她最大的两个人,一个是她父亲,另一个则是胡适先生。

1929年吴健雄被保送进入南京的国立中央大学,入学第一年,她竟跑到胡适任校长的上海中国公学读书。

那时胡适并不认识她,后来一次历史考试中,身为监考老师的胡适发现坐在前排的小女生,两个小时就把三个小时题量的卷子做好了。

各界I五味人生袁世凯共有16个儿女,袁克文排行老二。

袁克文虽系袁世凯夫妇梦豹而生,却是一个地地道道的性情文人。

父亲去世后,袁克文居沪10年,吞烟吐雾,鬻字为生,除了给上海滩留下了一大堆诗词、笔记、小说和墨函以外,也给海派文化圈和市井百姓,留下了诸多咀嚼不尽的话题。

敢世凱之3僉支K的很说厶歧生在韩国,母为皇室绝代佳人袁克文,字豹岑,又字寒云,是个地道的风流才子。

他于1890年8月30日生于韩国汉城,生母金氏是韩国皇室闵妃的妹妹。

袁世凯驻节韩国时,见金氏风韵绝代,煞费苦心要纳之为妾,却不料其时日本驻韩国公使大岛亦有此意,暗地里与袁世凯争风吃醋。

当时闵妃虽倾向于大清而鄙视日本,却又嫌袁世凯位卑职小(当时任大清驻韩国商务总办),犹豫未决。

袁世凯一时无计,唯思抬高自己的身价。

时逢韩国东学党起来造反,袁世凯乘机力促韩国向中国请兵,同时虚张声势以自重,弄得韩国朝野不得不对他刮目相看,最后金氏终于嫁给他为妾。

后来梁启超曾说:“……当未发兵之先也,袁世凯屡电称乱党猖獗,韩廷决不能自平。

其后韩王乞救之咨文,亦袁所指使……。

论者谓袁世凯欲藉端以邀战功,故张大其词。

生此波澜,而不料日本之蹑其后也。

”后来,又有袁家的人传出说,韩国向中国请兵,原非所愿;而日本发动中日甲午战争,亦由那情场失意的日本驻韩国公使所挑动。

这些说法,虽无真凭实据,却也有些蛛丝马迹,或浓或淡,或近或远,都牵涉到了金氏。

袁克文出生之日,袁世凯正在午睡,梦见朝鲜王以金链锁牵来一头巨豹相赠,袁世凯把豹系于堂下,喂它果子吃,突然豹挣断金链猛地窜入内室,袁世凯一梦惊醒,正是克文降生之时。

巧得很,金氏这日也梦见一巨兽,状亦如豹。

所以,袁世凯就给新生儿定名克文,而字豹岑。

后来的实际情形却恰恰相反,豹岑并无豹的性格,却是个温文尔雅、处处受其兄欺凌的书呆子。

斗胆赋诗,犯颜劝父莫当皇帝袁克文长大后很像其母,风流潇洒,人前有玉树临风之貌,且又多才多艺,智力过人,深得父母的宠爱。

龙源期刊网 袁家倜:人生百炼夕阳红作者:丛菁华来源:《恋爱婚姻家庭·养生版》2013年第06期她曾是购物不花钱、出门有保镖的千金大小姐;后来,她下放农村,成为劳动妇女;改革开放后,她靠原始股起家,成了天津西餐厅的老板。

她是袁世凯的孙女,如今89岁的她仍在打拼。

名门之后在今天天津“五大道”之一的成都道上,有一座四层英式洋房,是袁氏家族目前在中国大陆唯一的房产,这里住着袁世凯目前在世的孙辈中年龄最大的袁家倜。

袁家倜是袁世凯四子袁克端之女,曾是天津市政协七至十一届委员,现任北京中国侨商会会员、天津侨商会理事、天津和平区工商局顾问兼巡视员、天津和平区侨联顾问、天津苏易士西餐厅董事长。

今年已89岁高龄的袁家倜,精神矍铄,举手投足间风采依然。

通过自己的努力和奋斗,她为我们展现了一种别样的“夕阳红”。

结识袁老后,感慨和惊叹的已不再是她的身份,而是依然在奋斗着的独立老人带给我们的那种震撼。

身为袁世凯的孙女,她经历过人生的大起大落。

“我还没出生,祖父就已经去世了,此后家道中落,还因为这出身而吃过不少苦头。

”袁家倜说,在天津胜利路大营门,原有一个大院,六座大楼。

新中国成立前,祖父袁世凯的大部分姨太太及其子孙们,都聚居在此。

1924年袁家倜便出生在这里。

袁家倜的堂哥袁家骝对她的人生有很大影响,“堂哥的父亲袁克文败光了家产。

堂哥出国的路费和铁皮箱子,还是我和二姑妈送去的。

”袁家倜还记得堂哥在船上站得笔直,一动不动如雕像般的身影,她当时也立志“要像哥哥一样”。

袁家倜说,邓颖超曾经在全国妇联一次会议上说过的两句话成为她现在的座右铭:“人越老越要争取政治地位,人越老越要争取经济地位。

”进入耄耋之年,她创办了天津苏易士西餐厅,身兼数职的她积极为天津市社会经济发展建言献策,通过自己的奋斗实现自身价值。

花甲之年勇闯商海改革开放后,袁家倜成为第一批创业者。

已年近六旬的她,担任深圳特区发展公司经济顾问,参与建设当时国内最大的度假村项目,为深圳的建设发展贡献力量。

袁世凯曾孙袁弘哲的插队的故事袁弘哲是袁世凯的孙子袁家宸(袁复)的儿子。

现任天津市对外经济联络局、中国天津国际经济技术合作公司驻美国办事处主任、纽约船务公司总经理。

袁弘哲是袁世凯的曾孙,曾在科尔沁下乡插队。

今天就来分享一下袁世凯曾孙袁弘哲的插队的故事,相信各位读者会有兴趣。

袁世凯曾孙袁弘哲的插队的故事上小学时,袁弘哲被同学检举揭发妄图变天,原因是家庭出身他是袁世凯的曾孙。

父亲的一番话,让袁弘哲戒掉烟酒,捧起了数理化课本,还苦学英语。

出国遭遇歹徒,袁弘哲机智应对,并把他们抓获送到警察局。

但是,回国后他被指于此案有染,要挖出他这个生于卖国贼家庭的阶级敌人。

时光荏苒,如今的袁弘哲,再也不用背负家庭出身的沉重包袱了不堪回首少年事我的少年时代,是在一种压抑中度过的。

袁弘哲的少年记忆在天津。

一天,少年袁弘哲带领小朋友们到他原来的家去玩,他随手掐了一朵花。

这里就是我原来的家。

袁弘哲对小朋友们说。

上了小学五年级,学校进行阶级教育时,同学检举揭发了袁弘哲。

他人还在心不死,妄图变天。

同学说。

我能变什么天?幼小的袁弘哲十分不解。

你不光记得你原来的家,还告诉同学说是你的家,还带同学去采花。

花是公物,你去采花不就是挖社会主义的墙角吗?同学振振有词。

1966年6月的一天,晚上。

袁弘哲听见有人敲门,他开门一看,门口来了很多人,还有警察,个个神情严肃。

你家长在哪?来人问。

我奶奶在楼上。

袁弘哲说。

全家人被集合在一间屋子里,要求站着听他们宣读搜查令。

来抄家的有四清工作队,还有街道办事处、学校、派出所的人。

整整一夜,家里被翻了个遍,他们第二天继续抄家。

8月24日晚上,河北大学附中、平山道中学等几所中学的红卫兵,排着方队喊着口号,浩浩荡荡地来到袁弘哲家。

我奶奶、我父母都被他们剃了光头,都挨了打,我们小孩也被全体罚跪。

家里所有的东西都被抄走了,四壁皆空,这次抄家可没有登记。

袁弘哲说。

6年插队生活1968年底,袁弘哲和哥哥袁弘宇到了哲里木盟(今通辽市)开鲁县建华公社插队落户。

袁世凯的孙女,年过八旬还在开西餐厅_趣史_名人简历袁世凯是一个很有争议的人物,搞垮满清王朝的是他,祸害民国的也是他。

作为一个河南人,袁世凯一生只活了57岁,却是三多,妻妾多,儿女多,孙子孙女多。

历史早已经证明,生在豪门未必是什么好事。

袁世凯的儿子们多是不学无术的浪荡子弟,比如袁克定,还有风流才子袁克文,还有老四袁克端,他和她老婆都是大烟鬼,不事生产,挥霍无度。

为什么呢?因为袁世凯有巨额家产,儿子们根本用不着工作,只要老爸袁世凯不倒台,他们就有花不完的钱。

那何必要工作呢?所以说,袁世凯的第二代,基本都是垮掉的一代。

但是到了袁世凯的第三代,孙子孙女们却好多都能自立自强,自食其力,并最终开创属于自己的一片天地。

最著名的当然是袁家骝了,也就是二公子袁克文的儿子,他是闻名世界的华人物理学家。

今天要说的是一个袁世凯不太著名的孙女,叫袁家倜。

四公子袁克端的女儿。

袁家倜出生于1924年,当时的袁世凯虽然一命呜呼了,但是民国对他们袁家还是很客气的,而且袁世凯的儿子,每个人都分到了12万银元的巨额家产。

所以,袁家倜童年的生活还是很让人羡慕的。

那是一种什么样的生活呢?袁家倜上学的时候,都是车接车送,而且还随身带着保镖,就像丹泽尔·华盛顿主演的电影《怒火救援》中的那个富家女一样。

为什么要带保镖?怕坏人绑架勒索啊。

袁家倜买东西的时候从来不用付钱,他只需要选择,自有保姆保镖们帮她提货付钱。

所以,在袁家倜小时候,根本就不会数钱。

这样幸福吗?可能很多人觉得,这样很幸福,衣来伸手饭来张口。

但是,袁家倜自己却不这么认为,她觉得自己像“行尸走肉”,完全隔绝了跟外界的联系,根本就没有独立生活的能力。

有一天,袁家的钱花完了,再也没有特权了,你该依靠谁生活?只能靠自己。

上面说过了,袁克端夫妇都是大烟鬼,只会花钱,不会挣钱,靠变卖家产度日,袁克端一度精神失常。

袁家倜的两个姐姐都成了包办婚姻的牺牲品,婚后生活非常不幸,最后凄惨死去。

袁家骝袁家倜,袁世凯四子袁克端之女。

袁家倜成年后,嫁给了当时各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢袁家倜。

袁家倜。

袁世凯四子袁克端之女。

袁家倜成年后。

袁家骝嫁给了当时天津民族工商界颇有名望的“元丰五金行”的老板丁竹波。

中文名,袁家倜。

国籍,中国。

民族,汉族。

出生日期,1924。

祖父,袁世凯。

家庭生活。

袁家倜的父亲袁克端。

是袁世凯的四姨太吴氏所生。

吴氏是袁世凯三位朝鲜姨太太中的一个。

当年。

她本是作为丫鬟。

随朝鲜王妃的妹妹金氏陪嫁到袁家的。

哪曾想。

本以为来做“正室”的金氏。

却和她的两个丫头。

同被袁世凯收为妾。

她们三人都是朝鲜族。

嫁到一个陌生的封建家庭。

语言不通。

又不懂得中国的封建礼数。

在袁家受尽了欺侮。

袁世凯去世后。

他的现金被分为17股。

给了他的每个儿子。

每人一股。

计12万银元。

15个女儿。

每人分到嫁妆费8000银元。

姨太太随各自儿女生活。

不分现金。

但袁世凯生前的金银细软。

玛瑙玉器。

绸缎裘皮。

各房太太均分了一些。

在天津胜利路大营门。

原有一个大院。

六座大楼。

解放前。

袁世凯的大部分姨太太及其子孙们。

都聚居在此。

1924年袁家倜便出生在这里。

当时。

祖父袁世凯已去世8年.袁家倜的母亲是天津最有名的大盐商何仲瑾的女儿。

袁家倜的父亲袁克端。

作为大总统的儿子。

从小养成了吃喝挥霍的习性。

袁克端的后半生。

主要靠典当遗产和股票为生。

他们夫妻两人都是烟鬼。

有大烟瘾。

由于挥霍无度。

后来家境很窘迫。

1951年袁克端去世。

1956年开始公私合营。

袁家的特权被取消了。

他们再也不能不带钱就随意买东西了。

“我还记得第一次数钱的时候。

非常困难。

觉得那么脏。

总不想数。

我从坐四轮汽车改坐三轮人力车。

又从三轮车变为挤公共汽车……”接踵而来的“文革”。

更让她感到了“真正的末路”。

袁家倜接到最后通牒。

全家到农村去接受改造。

她当时已有三儿一女。

大女儿已经在甘肃祁连山插队。

她和丈夫带着三个儿子。

一床铺盖。

告别生活了几十年的小洋楼。

来到天津西郊大寺王庄子。

袁世凯孙女袁家倜的财富人生(组图)__

袁世凯的孙女,已84岁高龄的袁家倜。

袁家倜在天津开的一间名为“苏易士”的小型西餐厅,名字为袁家倜兄长、华裔美国物理学家袁家骝所题。

她曾是购物不花钱、出门有保镖的千金大小姐;“文革”抄家后,她被下放农村,成为劳动妇女;改革开放后,她靠买原始股起家,成了天津西餐厅的女老板。

她为何要在花甲之年闯荡商海?她又经历了怎样的创业历程?她的成功仅仅是靠着她显赫的家世吗?让我们走近这个传奇的老人—至今仍在商场打拼的袁世凯84岁的孙女,去探寻她的商场不败秘诀和分享她的财富人生。

祖母是朝鲜人

袁家倜是袁世凯四子袁克端之女。

袁世凯一生正式娶进门的有一妻九妾,共有17个儿子、15个女儿、22个孙子、25个孙女,袁家儿孙共计79人。

袁家倜的父亲袁克端,是袁世凯的四姨太吴氏所生。

吴氏是袁世凯三位朝鲜姨太太中的一个。

当年,她本是作为丫鬟随朝鲜王妃的妹妹金氏陪嫁到袁家的。

哪曾想,本以为来做“正室”的金氏,却和她的两个丫头同被袁世凯收为妾。

她们三人都是朝鲜族,嫁到一个陌生的封建家庭,语言不通,又不懂得中国的封建礼数,在袁家受尽了凌辱和折磨。

袁世凯喜欢缠足的女人,他所娶的太太和姨太太,除了这

三位是“天足”,其余都是裹足的。

三位女子来时都已成年,无法裹足,无奈只得仿照从前京剧中的花旦、武旦“踩寸子”的办法,做出缠足的样子,来取悦袁世凯。

吴氏还算幸运,死在袁世凯直隶总督任上,少受了一些罪。

其他两位直到袁世凯去世,才离开“寸子”,最后连路都不会走了。

不仅如此,满怀醋意的大太太还经常趁袁世凯不在家,对她们非打即骂,甚至进行虐待。

袁世凯去世后,他的现金被分为17股,给了他的每个儿子。

每人一股,计12万银元。

15个女儿,每人分到嫁妆费8000银元。

姨太太随各自儿女生活,不分现金。

但袁世凯生前的金银细软、玛瑙玉器、绸缎裘皮,各房太太均分了一些。

在天津胜利路大营门,原有一个大院,六座大楼。

解放前,袁世凯的大部分姨太太及其子孙们,都聚居在此。

1924年袁家倜便出生在这里。

当时,祖父袁世凯已去世8年。

袁家倜没有见过祖父,但她多少也有所耳闻:“父亲很害怕祖父,他们以前每天要给祖父请安,每天几乎都是公式一样的问答,有时惹恼祖父,甚至会被用皮鞭和木棍抽打。

”袁世凯偶尔会在儿子请安时,让他们陪同吃饭。

据说一次,二儿子袁克文吃得很饱,袁世凯递给他一个热馒头,他不敢说不吃,偷偷将馒头塞进袖筒,竟烫掉了一层皮。

袁家倜说,袁世凯虽然对儿子们很严厉,但对女儿们却比较“娇纵”。

“祖父有着‘女儿为重’的思想,家里的男孩都有小名,但女儿他都不允许起。

他认为女儿是别人的人,同时也是他攀亲家的工具。

袁家的子女都是包办婚姻,几乎全都与当时的满清王爷和军阀后代结了亲。

”

越老越要争取经济独立

来到天津,位于中心市区南部的“五大道”,素有“万国建筑博物馆”的美誉,这里至今还保留着300多座风格各异的小洋楼。

在其中的“成都道”上,有一座并不起眼的四层英式洋房,是袁氏家族目前在中国大陆唯一的房产。

洋房上挂着“苏易士西餐厅”的牌子,其经营者是袁世凯的孙女,已84岁高龄的袁家倜。

袁家倜是袁世凯目前在世的孙辈中年龄最大的。

她精力旺盛,69岁开始下海经商,如今还在商海“打拼”。

老人家皮肤细腻,看上去十分年轻,举手投足间,还留有旧时大家闺秀的味道。

“袁家的封建残余我没有继承,唯一可能保留了的,就是生活上的考究。

”袁家倜的着装讲求特色,涂的指甲油是香港的,抹的化妆品是倩碧等大牌,戴的首饰工艺精细,连洗发水、沐浴露也很讲究。

她说自己琴棋书画没有天分,唯一的爱好就是购物。

袁家倜底气很足:“我现在很独立,无论是经济上还是政治上,这在以前老袁家的女人里,是没有的。

现在的生活让我很快乐。

”袁家倜在天津做了24年的政协委员,无论是招商引资还是扶贫救灾,她总是冲在最前面,为天津的经济发展做了不少贡献。

谈起过往,袁家倜反而庆幸自己经历了非同寻常的大起大落。

“这对我是极大地改造和历练。

半个世纪的巨变反而救了我,刺激了我的求生欲,让我学会自力更生。

否则我早像袁家大多数子孙一样,养尊处优,靠遗产寄生,然后抽大烟,找乐子,穷困潦倒而亡”。

与世隔绝的大小姐

袁家倜的母亲是天津最有名望的大盐商何仲瑾的女儿,母亲家里在天津光出租的瓦房就有好几千间,当时两家联姻,让很

多人羡慕不已。

然而谈起自己的父母姐妹,袁家倜不堪回首。

她的父亲毕业于天津新华书院,字写得相当有水平,古硬质朴,自成风格。

然而作为大总统的儿子,袁克端从小养成了吃喝挥霍的习性。

他当过张作霖大元帅府的参议,但连班都不会上,之后又在开滦矿务局当挂名董事,每月分300元银元。

袁世凯搞洪宪帝制时,他还刻了“皇四子”之印,自比雍正。

可惜好景不长,1916年袁世凯去世时,这个儿子,一夜间由“皇四子”变成了寻常百姓,他难以接受,大受刺激,从此精神失常。

袁家倜童年时期,曾有过13年优越的生活。

在她4岁时,被无子女的二姑妈过继到门下,来到了江南水乡无锡。

“二姑妈家是一个新式家庭,二姑父曾留学美国,是中国较早接受实业救国思潮的民族工业家。

他在无锡办有丝绸厂,是当地的首富。

”袁家倜在二姑妈的教育下,开始学习英文,了解经营,并考取了上海中西女子高中。

袁家倜上的是教会学校,她说自己当时最怕的,就是上历史课。

“只要一提到袁世凯,我简直就无地自容。

”

“那时我进学校,汽车的窗帘都拉着。

8点上课,我7点50分进校,汽车要一直开到学校里面。

他们怕我被绑架,给我带一个保姆,一个男保镖,一个司机,3个人送我上学。

我上课的时候,保镖要在外面守着,司机回去,到点再来接我们。

”

袁家倜后来回想,“你说这样的生活叫什么?叫幸福?我觉得不是。

就好像是没有自由的行尸走肉,你和社会根本没有联系。

”

但不能否认,在无锡的日子,是袁家倜最快乐的时光,她可以上街,可以和邻居家的男孩一起玩。

然而,袁家倜17岁时,

因二姑妈出国,她又被送回天津的家。

回到死气沉沉的袁家,袁家倜开始被进行“早晚请安、吃饭不得‘过河等封建礼数的管教,“家里人不让我上学,因为大学男女同校,他们在家里给我请了汉文先生。

我念了4年古文,现在诗词歌赋,都还会一些。

”

在姑妈家接受了西式教育的袁家倜,压抑得喘不过气来,“袁家封建残余到了后期,青年人有点正义感的,都接受不了。

”不久,袁家倜成家了,嫁给了当时天津民族工商界颇有名望的“元丰五金行”的老板丁先生。

“我爱人也是个资本家,他当时自己创办了3个企业,我们还有个贸易行,年底收钱都是我亲自过目。

”但不久,随着政策形势的变化,她的命运发生了逆转。

1956年开始公私合营,袁家的特权被取消了,他们再也不能不带钱就随意买东西了。

这些细微的转变,对袁家倜来说,“也是个适应和改造的过程”。

接踵而来的“文革”,更让她感到了“真正的末路”。

袁家倜接到最后通牒,全家到农村去接受改造。

她当时已有三儿一女,大女儿已经在甘肃祁连山插队。

她和丈夫带着三个儿子,一床铺盖,告别生活了几十年的小洋楼,来到天津西郊大寺王庄子。

袁家倜走时,头都没回,她当时想,可能再也回不来了。

农村对袁家倜和她的全家来说,遥远而陌生。

荒凉的土地,坎坷的土路,低矮的土屋和呼叫的北风,让一家人不知所措。

“为了驱蚊虫、赶毒蚂蚁,我学会了抽烟;没有吃的,只能把捏不拢的散窝窝头和着野菜吃;经过锻炼,后来40斤的土豆,我背起来就走。

”袁家倜突然发现,她的意志力竟如此坚强。

在农村时间久了,袁家倜开始动起脑筋:“那里生活非常贫穷,一天劳动下来,只有一个工分,而一个工分才1毛5分钱。

我想到丈夫曾担任过天津市工商联五金工会主委,又是做生意出身,大胆向村里提出了开办五金小工厂的建议。

”在农民们的支持下,袁家倜办起了当地第一个镀锌厂,她当工厂会计,丈夫当厂长。

在他们的努力下,小工厂越来越红火,给农民们带来不少实惠。

工厂开张的第一年,村里的工分就提高到8毛5分钱。

“这大概是来到农村的第三年,从此我们最苦的日子过去了。

”袁家倜一家在农村干了整整8年。

1973年,堂哥袁家骝受周恩来总理邀请回国。

根据周总理的批示,袁世凯第三代后人逐渐恢复自由。

1978年,袁家倜回到天津,住进了位于天津成都道40号的小洋楼。

她百感交集,“8年的改造,我认识到什么?并不是钱的重要,而是一个人生存的本领,你要在什么状态下都能活,这是一种能力。

”

(新华社)。