部编三上语文第二单元教材分析

- 格式:docx

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

最新部编版语文三上第二单元教材分析本文旨在对最新部编版语文三上第二单元的教材进行分析。

该单元名为《互助与进步》,主要围绕互助与团结的重要性展开。

以下是对教材内容的简要分析:一、课文内容本单元的课文包括了多篇文章,囊括了不同主题和类型。

其中,突出了团队合作、帮助他人和共同进步的价值观。

二、教学目标本单元的教学目标主要包括以下几个方面:1. 培养学生团队合作意识和合作能力;2. 培养学生互助精神和乐于助人的品质;3. 培养学生良好的道德观念和价值观;4. 提升学生的阅读理解能力和写作能力。

三、教学模式针对本单元的教学内容和目标,教师可以采用多种教学模式,例如:1. 小组合作研究:通过小组合作研究,让学生在团队中互相协作、互相帮助,共同完成任务,培养他们的团队合作精神和技能。

2. 观摩模仿教学:通过观摩和模仿优秀的互助行为和表达方式,激发学生的研究兴趣,提高他们的写作和表达能力。

3. 课堂互动教学:通过提问、讨论和分享,引导学生思考互助与进步的意义和方法,培养他们的思维能力和沟通能力。

四、评价方式为了全面评价学生在本单元的研究情况,可以采用以下评价方式:1. 课堂表现:考察学生在课堂上的参与度、表达能力和合作态度;2. 作业评估:评估学生完成的作业质量和完成度;3. 小组项目评价:评估学生在小组合作研究中的表现和贡献;4. 写作评价:评估学生在写作方面的表现和提高。

五、教学建议针对本单元的教学,以下是一些建议:1. 注重学生的互动和合作,营造和谐的研究氛围;2. 创设多种任务和活动,激发学生的研究兴趣;3. 引导学生进行自我反思和评价,促进他们的成长和进步;4. 给予学生及时的反馈和指导,帮助他们提高研究效果。

通过以上分析和建议,希望能够为教师在教授最新部编版语文三上第二单元时提供一些有益的参考和指导。

第二单元单元备课+课时备课一、单元教材分析本单元以“金秋时节”为主题,依次安排了三篇精读课文,一篇略读课文,一篇习作和一个《语文园地》。

《古诗三首》中的三首诗都与秋天有关。

《铺满金色巴掌的水泥道》主要写一个孩子在一场秋风秋雨后背书包上学时见到的水泥道上的美景。

《秋天的雨》把秋雨作为线索,,从整体上勾画出一个美丽、丰收、欢乐的秋天。

《听听,秋的声音》一文,作者用诗的语言,赞美了秋天。

二、单元教学目标1.正确认读、书写本单元的生字、词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵古诗和部分课文段落,默写古诗《山行》。

3.运用多种方法理解难懂的词语。

积累关于秋天的四字词语。

4.在朗读、理解、背诵中,积累语言,摘抄自己喜欢的句子。

三、单元教学重难点重点1.正确认读、书写本单元的生字、词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵古诗和部分课文段落,默写古诗《山行》。

3.运用多种方法理解难懂的词语。

难点学习写日记。

四、单元课时安排《古诗三首》3课时《铺满金色巴掌的水泥道》2课时《秋天的雨》2课时《听听,秋的声音》1课时4古诗三首一、教学目标1.会认10个生字,掌握1个多音字,会写13个生字。

2.背诵三首古诗,默写《山行》。

3、培养和激发学生学习古诗的兴趣,感受诗中的秋意和诗情。

二、教学重难点重点1.会认10个生字,掌握1个多音字,会写13个生字。

2.背诵三首古诗,默写《山行》。

难点培养和激发学生学习古诗的兴趣,感受诗中的秋意和诗情。

三、教学准备教师:准备课文插图,多媒体课件。

学生:课前查阅这三首古诗及作者的有关资料,搜集描写秋景或表达思乡之情的古诗。

四、课时安排3课时五、教学过程第一课时教学目标:1.会认2个生字,会写4个生字。

2.背诵、默写古诗《山行》。

3.理解诗歌的意思,了解秋天红叶的特点,体会诗人热爱秋天的思想感情。

4.体会诗人丰富的想象,感受诗歌的意境美。

一、初读古诗——感知美1.激情导入。

课件展示秋天的风景,让学生说一说。

8《蝴蝶的家》教学设计【教学内容】:部编版义务教育教科书小学语文第七册第二单元第8课。

【教材分析】《蝴蝶的家》一文是一篇言辞优美的散文,作者构思独特,以问题与线索为线,以雨天为蝴蝶躲藏在哪里而着急的情感贯穿,真切地表达了作者对幼小生灵的关爱之情.将引导学生体会作者所具有的善于思考、长于观察的良好的科学素养。

【学情分析】四年级的学生已经具备一定的学习能力和学习习惯。

他们对学习兴趣浓厚,积极性高,勤于动脑,并有较强的自主求知的欲望和能力。

学生的阅读和理解有一定的基础,但在形象思维、语言表达方面的能力要加强培养。

学生能够感知课文的主要内容,但不能很好的整体把握课文。

需要老师在教学中深入浅出的引导,通过阅读进行情境的想象,通过对重点语句的把握来剖析和理解作者所要表达的思想情感。

【教学目标】1.认识“避、撼、喧、雀、檐”等5 个生字,理解“轻盈、震撼”等词语。

2.抓住重点语句体会作者对幼小生命的关爱之情。

3.体会作者语言的生动优美,激发学生的探索意识。

4.根据课文内容,提出自己的问题,再把问题分分类。

【教学重难点】抓重点词句体会作者的思想感情。

【教法、学法】教法:采用自读探究、以读代讲、读中悟情、启发诱导等教学方法,让学生紧紧抓住能表现作者对幼小生命的关爱之情的句子反复研读,在多种形式的朗读中感受作者所具有的善于思考、长于观察的良好的科学素养。

学法:根据本文特点,让学生主动走进课本,采用“读”、“思”、“议”、“悟”等方法来进行学习。

贯彻“把学习的主动权还给学生”的指导思想,倡导“自主、合作、探究”的学习方式,具体的学法是自读探究、讨论交流、朗读感悟。

【教学媒体】多媒体课件。

【教学时间】1课时【教学过程】。

第二单元教材分析教学内容:秋天是美丽的季节,秋天是丰收的季节;秋天给人带来美的感受,秋天给人以丰收的快乐。

本单元围绕“秋天”为专题组织课文,从多角度描写秋天,有的表达了秋天里自己对家乡、亲人的怀念;有的记叙了孩子在秋天活动的快乐;有的描写了秋天美丽的景色。

本单元《古诗三首》《铺满金色巴掌的水泥道》《秋天的雨》三篇课文都是精读课文,《听听,秋的声音》是略读课文。

本组课文作者抓住了秋天的特点,教学中要引导学生读懂、读通课文,体会秋天的风采,感受秋天的美好。

本单元还包含“习作”及“语文园地”,其中“语文园地”包括“交流平台”“词句段运用”“书写提示”“日积月累”四个版块。

内容分析:《古诗三首》《山行》描绘了一幅山林秋色图,表达了诗人对秋天的热爱之情。

《赠刘景文》通过对“荷尽”“菊残”“橙黄橘绿”等秋景的描写,突出了菊花傲霜凌寒的气概,间接表达了对好友的敬佩之情。

《夜书所见》通过对秋风落叶、篱笆下的灯火、小孩捉蟋蟀的描写,抒发了作者客居在外、思念家乡的情感。

《铺满金色巴掌的水泥道》课文写了一夜秋风秋雨过后,像金色巴掌的梧桐树叶铺满了门前的水泥道,给这条水泥道增添了美丽,表达了作者热爱大自然,热爱秋天,热爱生活,积极向上的思想感情。

《秋天的雨》本文以秋雨为线索,将秋天众多的景物巧妙地串起来,从整体上描绘出一个美丽、丰收、欢乐的秋天,表达了作者对秋天的喜爱和赞美之情。

《听听,秋的声音》课文通过描绘秋天大自然里的一些声音,展现了秋天景象的美好,表达了对秋天的赞美之情。

教学目标:1.认识37个生字;会写39个生字;正确读写“水泥、亮晶晶、图案、排列、规则、迟到、颜料、丰收”等词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文。

背诵《古诗三首》《秋天的雨》第2自然段。

默写《山行》。

3.读懂课文内容,了解秋季景色的美好。

4.初步体会课文中一些描写景色的句子的作用,从中感受作者想要表达的思想感情。

教学重点:1.掌握本单元的生字和重点词语。

单元主备人:

6.板书设计:

7.教学反思与改进

6.板书设计:

7.教学反思与改进

学生交流,教师点拨,引导学生说具体。

活动意图:

学生通过独立观察、交流的方法识记生字可以记忆得更牢固,用情景判断多音字的练习,巩固了两个读音。

教师点拨,引导学生掌握生字的书写要领,从而把字写得正确、美观。

5.作业设计:

基础作业:书写本课的生字

巩固作业:完成同步练习

提升作业:课外阅读:快乐读书吧的书目

6.板书设计:

7.教学反思与改进:

成功之处:

不足之处:

改进措施:

备课组教研组教研室

检查签

字

6.板书设计:

6.板书设计:

课时教学设计

课题

11、听听,秋的声音课型:新授课时:一课时

授课时间第周年月日第节周节数:

1.核心素养目标:

①文化自信:从秋天的声音中体会秋天的美好。

感悟作者对秋天的热爱和赞美。

6.板书设计:。

部编版语文三年级上册第二单元教材分析

一、教材分析

本单元以“金秋时节”为主题组织教学,教材选择了体裁多样、内容丰富的文章,使学生从多个侧面了解秋天的美。

激发他们热爱生活、热爱四季的感情。

《铺满金色巴掌的水泥道》、《秋天的雨》、《听听,秋的声音》,从多角度描写秋天,有的表达秋天里自己对家乡、亲人的怀念;有的记叙了孩子在秋天活动的快乐;有的描写秋天的美丽景色。

其中,《古诗三首》、《铺满金色巴掌的水泥道》、《秋天的雨》三篇课文,都是精读课文,《听听,秋的声音》是略读课文。

本组课文,作者抓住了秋天的特点,教学中引导学生读懂、读通课文,体会秋天的风采,感受秋天的美好。

本单元还包含“习作”及“语文园地”,其中“语文园地”包括“交流平台”、“词句段运用”、“书写提示”、“日积月累”四个版块。

二、学习目标

1. 能正确认读本单元的35个生字,本单元39个生点的字,会认、会写、会用。

2. 能正确、流利、有感情的朗读课文。

3. 用自己的话讲述文中的故事。

4. 体会重点句、段的含义。

5. 积累本组课文中优美句、段,并试着背下来。

6. 引导学生交流在课内外学习中的真实感受,鼓励学生大胆发表自己对秋天的看法,说出自己最爱的季节,使学生认识自然、激发学生对生活的热爱。

三、学习重点

1. 通过对文中重点词句的朗读、领悟,体会作者的感情。

2. 有意地拓展课程资源,加强学科间的整合。

3. 会写会用生字词。

4. 引导学生交流在课内外学习中的真实感受,鼓励学生大胆发表自己对秋天的看法,说出自己最爱的季节,使学生认识自然,激发学生对生活的热爱。

教学要点和课时安排。

部编版三年级语文上册第二单元教材分析一、单元教材分析本单元以”金秋时节”为主题,编排了《山行》《赠刘景文》《夜书所见》3首古诗和《铺满金色巴掌的水泥道》《秋天的雨》《听听,秋的声音》3篇课文,从不同角度展现了秋天别样的风景。

《古诗三首》是古代诗人眼中的秋景,或咏景言志,或借景劝勉朋友,或借景表达思乡怀旧之情;《铺满金色巴掌的水泥道》以儿童的视角,描写了深秋时节铺满落叶的水泥道美景;《秋天的雨》从多角度描绘出一个美丽、丰收、欢乐的秋天;《听听,秋的声音》描写了秋天里大自然的各种声音。

篇章页的插图描绘了两个孩子骑着自行车穿行于深秋道路的画面,视野宏阔,意境深远。

本单元的语文要素是”运用多种方法理解难懂的词语”法,本单元是在此基础上的延展和提升,旨在引导学生综合运用多种方法理解难懂的词语,选择合适的方法,并逐步做到迁移运用。

其中,《古诗三首》侧重引导学生借助注释理解古诗中难懂的词语;《铺满金色巴掌的水泥道》侧重引导学生运用联系上下文、结合生活实际等方法理解词语;《秋天的雨》以”五彩缤纷”为示例,引导学生用不同的方法理解词语的意思。

语文园地的”交流平台”引导学生总结理解词语的方法,”词句段运用”的第二题安排了实践运用的练习。

本单元的习作要求是”学习写日记”。

本单元的习作编排,旨在引导学生留心观察生活,初步学习积累习作的素材,并用日记的形式记录下来。

二、单元教学目标1,认识35个生学,读准1个多音学,会写39个学,会写31个词语。

2. 能借助注释理解诗句的意思。

背通3首古诗,默写《山行》3. 能有感情地明读课文,背请指定的课文段落,抄写自己喜欢的句子。

4.能用心观察生活,仿照课文写出自己着到的景色.5.能运用多种方法理解难懂的词语,了解课文的主要内容。

6、了解日记可写的内容及日记的基本格式。

能用日记记录自已的生活。

7.能站合已有的学习经验,总结理解难懂词语的方法。

能写出形容四季的词语,并和同学交流。

8.能说出理解"憧憬""态忑不安"这两个词语的意思,并能正确使用。

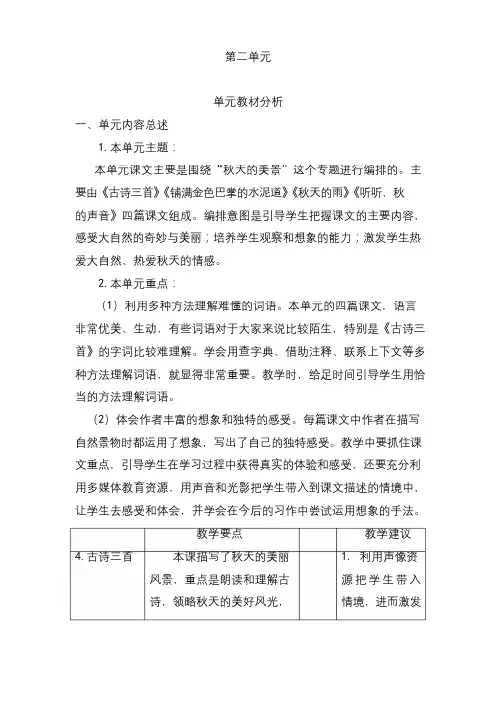

第二单元单元教材分析一、单元内容总述1.本单元主题:本单元课文主要是围绕“秋天的美景”这个专题进行编排的。

主 要由《古诗三首》《铺满金色巴掌的水泥道》《秋天的雨》《听听,秋 的声音》四篇课文组成。

编排意图是引导学生把握课文的主要内容, 感受大自然的奇妙与美丽;培养学生观察和想象的能力;激发学生热 爱大自然、热爱秋天的情感。

2.本单元重点:(1)利用多种方法理解难懂的词语。

本单元的四篇课文,语言 非常优美、生动,有些词语对于大家来说比较陌生,特别是《古诗三 首》的字词比较难理解。

学会用查字典、借助注释、联系上下文等多 种方法理解词语,就显得非常重要。

教学时,给足时间引导学生用恰 当的方法理解词语。

(2)体会作者丰富的想象和独特的感受。

每篇课文中作者在描写 自然景物时都运用了想象,写出了自己的独特感受。

教学中要抓住课 文重点,引导学生在学习过程中获得真实的体验和感受,还要充分利 用多媒体教育资源,用声音和光影把学生带入到课文描述的情境中, 让学生去感受和体会,并学会在今后的习作中尝试运用想象的手法。

教学要点教学建议 1. 利用声像资 源 把 学 生 带 入 情境,进而激发4.古诗三首本课描写了秋天的美丽 风景,重点是朗读和理解古 诗,领略秋天的美好风光,体会古诗包含的情感。

学 生 联 想 和 想 象。

22. 引 导 学 生 反 复朗读,借助注 释 或 联 系 上 下 文理解字词。

1. 通 过 分 析 关 键词、重点句, 感 受 体 会 作 者 情怀。

5.铺满金色 本课作者记叙了“我” 巴掌的水泥在铺满金色巴掌的水泥路上2. 引 导 学 生 边 读边思考,学习 作者感知情怀, 体 验 生 活 的 乐 趣,珍视贴近自 然的童心。

6.秋天的雨 1. 分 析 重 点 词 句来理解课文。

2.借助图片、音 乐 引 导 学 生 感 受秋雨的美好。

1.从 秋 天 的 音 响中,想象秋天 景象的美好。

2. 在 学 生 配 乐7.*听听,秋 本课是一首现代诗,作 1 者抓住秋天里大自然一些声 响,用诗的语言,赞美了秋 天。

部编版语文三年级上册铺满金色巴掌的水泥道说课(精选3篇)〖部编版语文三年级上册铺满金色巴掌的水泥道说课第【1】篇〗《铺满金色巴掌的水泥道》说课稿各位老师好,今天我说课的题目是《铺满金色巴掌的水泥道》。

我将从教材分析、学情分析、教学设计等内容进行说课。

一、教材分析《铺满金色巴掌的水泥道》是部编版语文三年级上册第二单元的第二篇课文。

本文以儿童的视角,描写了“我”在上学路上看到的深秋美景。

全文充满着童真童趣,饱含着对自然、对生活的热爱之情,为儿童发现生活中的美打开了一个崭新的视角。

本单元的语文要素是“运用多种方法理解难懂的词语”。

纵向梳理语文要素可知:教材在低年级安排了借助图画、查字典、联系上下文、联系生活经验等了解词语意思的方法,本单元是在此基础上的延展和提升,旨在引导学生综合运用多种方法理解难懂的词语。

横向梳理本单元内篇目之间的语文要素,可知:《古诗三首》侧重引导学生借助注释理解古诗中难懂的词语;《铺满金色巴掌的水泥道》侧重引导学生运用联系上下文、结合生活实际等方法理解词语;《秋天的雨》以“五彩缤纷”为例,引导学生用不同的方法理解词语的意思。

语文园地的“交流平台”引导学生总结理解词语的方法,“词句段运用”的第二题安排了实践运用的练习。

《铺满金色巴掌的水泥道》是《古诗三首》后的首篇课文,鉴于古诗与课文体裁差异大,因此《铺满金色巴掌的水泥道》旨在本课阅读教学中唤醒学生理解词语的方法,点拨学生运用合适的方法理解词语,为《秋天的雨》综合运用方法理解词语打基础。

二、学情分析1.识字写字通过两年的识字学习,学生已积累了多种识字方法,具备了较强的识字能力,再加上从三年级开始,会认的字学习量减少了,这都是识字教学时加强学生自主识字的有利条件。

进入三年级以后,学生通过学习已经掌握了汉字的基本笔画、基本结构的书写方法,可以进行独立的汉字书写练习,这都为学生提高写字的效率打下了良好的基础。

2.课文朗读通过一二年级的学习,学生已经初步具备依据识字能力读准字音、读通句子的能力,并且在老师的引导下,能够初步读出课文的情感。

包括4.古诗三首(说课稿)5.铺满金色巴掌的水泥道(说课稿)6.秋天的雨(说课稿)7.听听,秋的声音(说课稿)《山行》说课稿一、说教材:1.教材分析:杜牧的《山行》写的是诗人在山中小路上行走时所看到的深秋时节的枫林景色,描绘了一幅由“寒山”、“石径”、“白云”、“枫林”等构成的山林秋色图,表达了诗人对大自然美景的热爱之情。

在这首诗中,作者以丰富的想象,生动的描写,凝炼的语言使这首诗的意境之美跃然纸上。

我们可以在观赏胜于二月春花的火红枫叶的同时,感受秋日山林的勃勃生机。

所以这是一首秋的赞歌,能够激发学生对大自然的热爱和了解大自然,渴望走进大自然的愿望。

2.教学目标:(1)知识与技能目标①学会本课生字,重点理解诗句中“坐”的意思。

了解诗句的含义。

②能正确、流利、有感情地朗读课文和背诵课文。

③通过对诗句的诵读感悟,培养学生丰富的想象力和语言表达能力。

体会诗中描绘的浓浓秋色,感受诗歌美的意境。

(2)过程与方法目标重视教会学生如何学习,既培养能力,又为以后的首诗教学打下基础。

所以本课打算在教师的引导下,通过“欣赏意境”的训练和运用文包诗的方法理解全句、全篇,来帮助学生领悟、感受全文。

(3)情感与价值目标①通过理解与朗读去感受浓浓的秋色,激发学生对大自然的热爱。

②通过学习课文,唤起学生了解大自然,渴望走进大自然的愿望。

3.教学重、难点:通过“欣赏意境”的训练和通过词义理解到理解全句、全篇,来帮助学生领悟、感受全文。

二、说教法、学法:1.游戏激趣,营造气氛。

三年级的学生已经掌握了一定数量的古诗,这得益于我校七色花课外阅读活动的开展。

在课前让学生和老师一起诵读学过的古诗,进行对诗游戏,不仅达到调动以往的学习经验,巩固所学知识的目的,同时为学习本课作了铺垫,营造好气氛。

2.掌握方法,主动学习。

语文教学,不是教师讲述教师本人的读书心得,而是引导学生在阅读中去感受体验。

强调的是学生的自悟探究。

苏霍姆林斯基说:“我深信,只有能够去激发学生进行自我教育的教育,才是真正的教育。

统编版语文三上全册教材分析全册备课一、教材分析(一)教科书编写思路1.双线组织单元,加强单元整合。

教科书围绕"人文主题”和"语文要素”双线组织单元。

除了加强不同年段、不同册次之间的纵向联系,体现由易到难、由浅人深的发展梯度,教科书还着力加强单元内部的横向联系,使各板块内容形成合力,共同促进学生发展。

从本册教科书开始,每个单元设有"导语”,在单元导语中明确语文要素;单元中的某些课文落实语文要素,贯穿着方法的学习与运用;在语文园地中安排"交流平台”栏目,进一步强化语文要素,梳理总结,提炼学习方法;某些单元的"词句段运用”和"习作”还引导学生实践运用本单元学习的方法;各部分内容环环相扣,相互配合,使每个单元形成一个系统。

2.强化阅读,构建三位一体的阅读体系。

从本册教科书开始安排略读课文,形成"精读”“略读“课外阅读"三位一体的阅读体系。

精读课文、略读课文和”快乐读书吧",各自承担着不同的功能:精读课文学习方法,略读课文运用方法,”快乐读书吧"使课外阅读课程化,引导学生进行大量阅读实践。

通过这样的设计,使得课外阅读与课内阅读有机整合,共同促进学生阅读能力的提升。

3.重视方法指导,促进能力提升。

语文园地中的”交流平台",集中体现了学习方法的指导与运用。

每个单元的”交流平台",都聚焦学习方法,围绕本单元的语文要素,从学生的学习实践中提取可迁移运用的方法,总结出一些最基础的、最重要的学习经验,使学生对本单元的语文要素有更进一步的认识。

同时,在练习活动中渗透方法,培养学生的方法意识。

教科书中的每一个练习活动,往往不只是简单提出一个学习要求,而是引导学生运用某种方法完成学习任务,开展学习活动的过程也是方法运用的过程。

这些练习活动蕴含的学习方法,都可以举一反三地迁移运用于今后的阅读和表达实践。

4.凸显实践性,加强语言文字运用。

第二单元

单元教学初探

一、单元内容总述

1.本单元主题:

本单元课文主要是围绕“秋天的美景”这个专题进行编排的。

主要由《古诗三首》《铺满金色巴掌的水泥道》《秋天的雨》《听听,秋的声音》四篇课文组成。

编排意图是引导学生把握课文的主要内容,感受大自然的奇妙与美丽;培养学生观察和想象的能力;激发学生热爱大自然、热爱秋天的情感。

2.本单元重点:

(1)利用多种方法理解难懂的词语。

本单元的四篇课文,语言非常优美、生动,有些词语对于大家来说比较陌生,特别是《古诗三首》的字词比较难理解。

学会用查字典、借助注释、联系上下文等多种方法理解词语,就显得非常重要。

教学时,给足时间引导学生用恰当的方法理解词语。

(2)体会作者丰富的想象和独特的感受。

每篇课文中作者在描写自然景物时都运用了想象,写出了自己的独特感受。

教学中要抓住课文重点,引导学生在学习过程中获得真实的体验和感受,还要充分利用多媒体教育资源,用声音和光影把学生带入到课文描述的情境中,让学生去感受和体会,并学会在今后的习作中。

部编版小学语文三年级上册第二单元《纸的发明》教学设计含反思【教材分析】《纸的发明》是部编版小学语文三年级上册第二单元的一篇精读课文,介绍了纸的发明经过,告诉人们中国古代的四大发明之一“造纸术”极大地促进了人类社会的进步和文化的发展。

本篇课文是一篇说明散文,课文语言准确、简练,又不乏生动。

文章层次分明,条理清晰,语言简练准确、平实质朴又不乏生动形象,集知识性与趣味性于一体。

【学情分析】三年级学生已经具有一定的独立识字能力,初步的阅读理解能力。

可是三年级学生对表面现象感兴趣的程度远远超过其对内在的理解,所以要在以往学习的基础上继续培养学生认真阅读文章的习惯,重视对文章主要内容的把握和关键词语的理解。

【教学目标】1.正确流利、有感情地朗读课文,复习巩固词语,理解“创造”“改进”“粗糙”等词义。

2.根据要求和提示,提取关键信息,说清楚纸的发明过程。

3.读中感悟,蔡伦改进的造纸术能够传承下来的原因,体会中国造纸术对人类社会进步的促进作用,培养学生节约用纸的意识。

【教学重难点】重点:能够了解不同阶段人们记录的方式,说清楚纸的发明过程;难点:理解蔡伦是经过前人总结的经验将造纸术传承下来,体会中国造纸术对于世界进步所起到的作用;养成节约用纸的习惯。

【教学准备】课件、麻纸【课时安排】第二课时【教学过程】一、复习导入,识记字词1.多媒体出示学过的生字词,学生开火车检查字词情况,并对个别词语进行理解。

2.与学生共同回忆上节课所学。

多媒体出示每个自然段的主要内容,梳理文章脉络,理清每个自然段的主要内容。

3.多媒体出示课后习题1表格中的信息,回忆造纸术的发明是一个漫长的过程,这节课让我们一起走进课文让我们深入的探究造纸术。

(板书:造纸术)学生共同书空。

二、再读课文,读中感悟1.学生自读第2自然段,四个人小组完成表格中的内容,讨论造纸术发明前的几千年前我们的祖先是怎样记录文字的,并总结这些记录方式的不足和好处。

学生填写表格,并做以汇报。

5 铺满金色巴掌的水泥道【教材分析】《铺满金色巴掌的水泥道》讲述了一夜秋风,一夜秋雨后,“我”无意中发现上学路上法国梧桐和水泥道的变化,然后开始观察,发现铺满金色巴掌的水泥道很美的故事,表现了“我”对铺满金色巴掌的水泥道的喜爱之情。

本文语言优美,通俗易懂,激发学生热爱大自然的感情和渴望了解大自然、走进大自然的愿望,在大自然的怀抱里体会自由自在、无忧无虑的幸福童年,养成积极的生活态度。

是激发学生善于留心观察身边事物变化的兴趣,树立人与自然和谐共处的意识的好教材。

【学情分析】学生在前一课已学过三首有关秋天的古诗,对秋天已经有了初步的了解。

而这篇课文对平常水泥道上的落叶之景进行了描写,会给学生带来不一样的情境体验和发现,原来仔细观察,生活中的平常小路都会有不一样的风景。

本课文字浅显易懂,充满诗情画意,学生会喜欢朗读。

【教学目标】1.会认“洼、印”等6个生字,会写“铺、泥”等13个生字。

正确读写“排列、规则”等词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文。

读懂课文内容,体会并描述“我”在铺满金色巴掌的水泥道上行走的情形。

3.通过本课的学习,激发学生热爱大自然的感情和渴望了解大自然、走进大自然的愿望。

【教学重点】通过对内容的理解,学生能够增强对大自然热爱的感情,体验大自然给人们生活带来的快乐,增强观察自然、了解自然的意识。

【教学难点】1.学习课文内容,体会作者对大自然的喜爱之情;体会细致观察的重要性,懂得只有细心地观察,才能发现事物的本质,才能发现生活中的美。

2.学习作者善于观察事物,养成认真观察的好习惯。

【教学课时】2课时第一课时【课时目标】1.会认“洼、印”等6个生字,会写“铺、泥”等13个生字。

正确读写“排列、规则”等词语。

2.读课文,初步了解课文内容。

【教具准备】多媒体课件【教学过程】一、出示图片,导入新课。

1.出示图片:法国梧桐树同学们,见过这种植物吗?对,它就是法国梧桐树。

2.交流收集到的资料。

3.谈话导题。

第二单元

单元教学初探

一、单元内容总述

1.本单元主题:

本单元课文主要是围绕“秋天的美景”这个专题进行编排的。

主要由《古诗三首》《铺满金色巴掌的水泥道》《秋天的雨》《听听,秋的声音》四篇课文组成。

编排意图是引导学生把握课文的主要内容,感受大自然的奇妙与美丽;培养学生观察和想象的能力;激发学生热爱大自然、热爱秋天的情感。

2.本单元重点:

(1)利用多种方法理解难懂的词语。

本单元的四篇课文,语言非常优美、生动,有些词语对于大家来说比较陌生,特别是《古诗三首》的字词比较难理解。

学会用查字典、借助注释、联系上下文等多种方法理解词语,就显得非常重要。

教学时,给足时间引导学生用恰当的方法理解词语。

(2)体会作者丰富的想象和独特的感受。

每篇课文中作者在描写自然景物时都运用了想象,写出了自己的独特感受。

教学中要抓住课文重点,引导学生在学习过程中获得真实的体验和感受,还要充分利用多媒体教育资源,用声音和光影把学生带入到课文描述的情境中,让学生去感受和体会,并学会在今后的习作中尝试运用想象的手法。