试析杜甫诗歌“诗史”说溯源(一)

- 格式:docx

- 大小:15.14 KB

- 文档页数:3

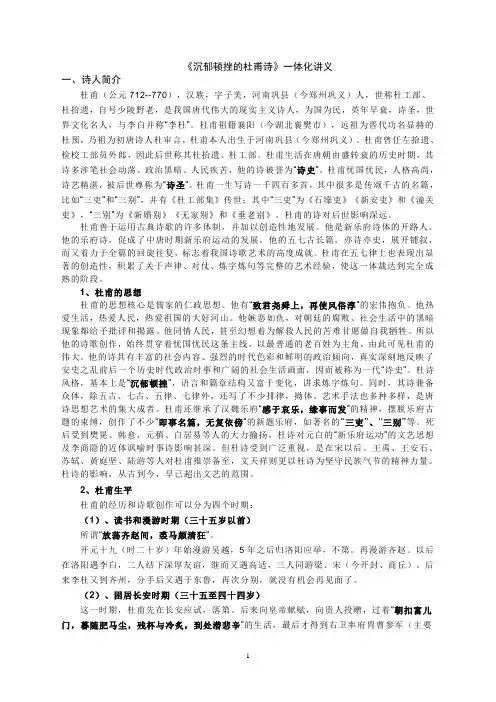

《沉郁顿挫的杜甫诗》一体化讲义一、诗人简介杜甫(公元712--770),汉族,字子美,河南巩县(今郑州巩义)人,世称杜工部、杜拾遗,自号少陵野老,是我国唐代伟大的现实主义诗人,为国为民,英年早衰,诗圣,世界文化名人,与李白并称“李杜”。

杜甫祖籍襄阳(今湖北襄樊市),远祖为晋代功名显赫的杜预,乃祖为初唐诗人杜审言,杜甫本人出生于河南巩县(今郑州巩义)。

杜甫曾任左拾遗、检校工部员外郎,因此后世称其杜拾遗、杜工部。

杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,他的诗被誉为“诗史”。

杜甫忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,被后世尊称为“诗圣”。

杜甫一生写诗一千四百多首,其中很多是传颂千古的名篇,比如“三吏”和“三别”,并有《杜工部集》传世;其中“三吏”为《石壕吏》《新安吏》和《潼关吏》,“三别”为《新婚别》《无家别》和《垂老别》。

杜甫的诗对后世影响深远。

杜甫善于运用古典诗歌的许多体制,并加以创造性地发展。

他是新乐府诗体的开路人。

他的乐府诗,促成了中唐时期新乐府运动的发展。

他的五七古长篇,亦诗亦史,展开铺叙,而又着力于全篇的回旋往复,标志着我国诗歌艺术的高度成就。

杜甫在五七律上也表现出显著的创造性,积累了关于声律、对仗、炼字炼句等完整的艺术经验,使这一体裁达到完全成熟的阶段。

1、杜甫的思想杜甫的思想核心是儒家的仁政思想。

他有“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负。

他热爱生活,热爱人民,热爱祖国的大好河山。

他嫉恶如仇,对朝廷的腐败、社会生活中的黑暗现象都给予批评和揭露。

他同情人民,甚至幻想着为解救人民的苦难甘愿做自我牺牲。

所以他的诗歌创作,始终贯穿着忧国忧民这条主线,以最普通的老百姓为主角,由此可见杜甫的伟大。

他的诗具有丰富的社会内容、强烈的时代色彩和鲜明的政治倾向,真实深刻地反映了安史之乱前后一个历史时代政治时事和广阔的社会生活画面,因而被称为一代“诗史”。

杜诗风格,基本上是“沉郁顿挫”,语言和篇章结构又富于变化,讲求炼字炼句。

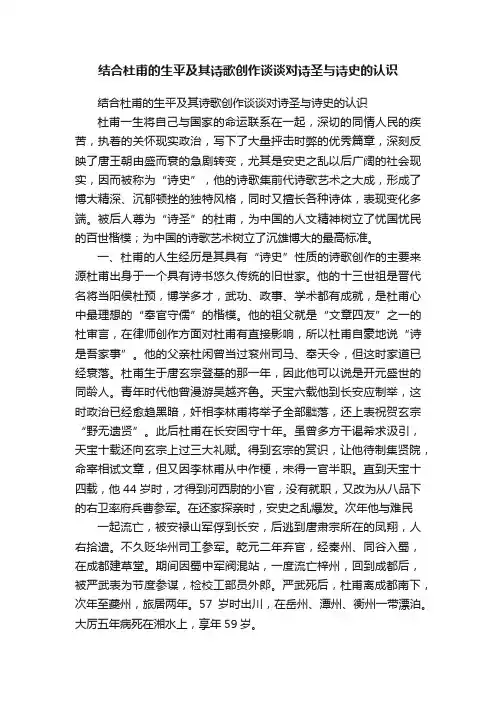

结合杜甫的生平及其诗歌创作谈谈对诗圣与诗史的认识结合杜甫的生平及其诗歌创作谈谈对诗圣与诗史的认识杜甫一生将自己与国家的命运联系在一起,深切的同情人民的疾苦,执着的关怀现实政治,写下了大量抨击时弊的优秀篇章,深刻反映了唐王朝由盛而衰的急剧转变,尤其是安史之乱以后广阔的社会现实,因而被称为“诗史”,他的诗歌集前代诗歌艺术之大成,形成了博大精深、沉郁顿挫的独特风格,同时又擅长各种诗体,表现变化多端。

被后人尊为“诗圣”的杜甫,为中国的人文精神树立了忧国忧民的百世楷模;为中国的诗歌艺术树立了沉雄博大的最高标准。

一、杜甫的人生经历是其具有“诗史”性质的诗歌创作的主要来源杜甫出身于一个具有诗书悠久传统的旧世家。

他的十三世祖是晋代名将当阳侯杜预,博学多才,武功、政事、学术都有成就,是杜甫心中最理想的“奉官守儒”的楷模。

他的祖父就是“文章四友”之一的杜审言,在律师创作方面对杜甫有直接影响,所以杜甫自豪地说“诗是吾家事”。

他的父亲杜闲曾当过衮州司马、奉天令,但这时家道已经衰落。

杜甫生于唐玄宗登基的那一年,因此他可以说是开元盛世的同龄人。

青年时代他曾漫游吴越齐鲁。

天宝六载他到长安应制举,这时政治已经愈趋黑暗,奸相李林甫将举子全部黜落,还上表祝贺玄宗“野无遗贤”。

此后杜甫在长安困守十年。

虽曾多方干谒希求汲引,天宝十载还向玄宗上过三大礼赋。

得到玄宗的赏识,让他待制集贤院,命宰相试文章,但又因李林甫从中作梗,未得一官半职。

直到天宝十四载,他44岁时,才得到河西尉的小官,没有就职,又改为从八品下的右卫率府兵曹参军。

在还家探亲时,安史之乱爆发。

次年他与难民一起流亡,被安禄山军俘到长安,后逃到唐肃宗所在的凤翔,人右拾遗。

不久贬华州司工参军。

乾元二年弃官,经秦州、同谷入蜀,在成都建草堂。

期间因蜀中军阀混站,一度流亡梓州,回到成都后,被严武表为节度参谋,检校工部员外郎。

严武死后,杜甫离成都南下,次年至夔州,旅居两年。

57岁时出川,在岳州、潭州、衡州一带漂泊。

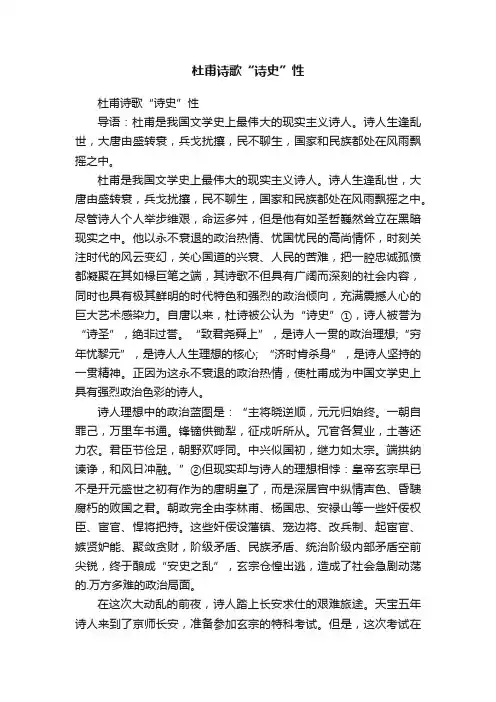

杜甫诗歌“诗史”性杜甫诗歌“诗史”性导语:杜甫是我国文学史上最伟大的现实主义诗人。

诗人生逢乱世,大唐由盛转衰,兵戈扰攘,民不聊生,国家和民族都处在风雨飘摇之中。

杜甫是我国文学史上最伟大的现实主义诗人。

诗人生逢乱世,大唐由盛转衰,兵戈扰攘,民不聊生,国家和民族都处在风雨飘摇之中。

尽管诗人个人举步维艰,命运多舛,但是他有如圣哲巍然耸立在黑暗现实之中。

他以永不衰退的政治热情、忧国忧民的高尚情怀,时刻关注时代的风云变幻,关心国道的兴衰、人民的苦难,把一腔忠诚孤愤都凝聚在其如椽巨笔之端,其诗歌不但具有广阔而深刻的社会内容,同时也具有极其鲜明的时代特色和强烈的政治倾向,充满震撼人心的巨大艺术感染力。

自唐以来,杜诗被公认为“诗史”①,诗人被誉为“诗圣”,绝非过誉。

“致君尧舜上”,是诗人一贯的政治理想;“穷年忧黎元”,是诗人人生理想的核心; “济时肯杀身”,是诗人坚持的一贯精神。

正因为这永不衰退的政治热情,使杜甫成为中国文学史上具有强烈政治色彩的诗人。

诗人理想中的政治蓝图是:“主将晓逆顺,元元归始终。

一朝自罪己,万里车书通。

锋镝供锄犁,征戍听所从。

冗官各复业,土著还力农。

君臣节俭足,朝野欢呼同。

中兴似国初,继力如太宗。

端拱纳谏诤,和风日冲融。

”②但现实却与诗人的理想相悖:皇帝玄宗早已不是开元盛世之初有作为的唐明皇了,而是深居宫中纵情声色、昏聩腐朽的败国之君。

朝政完全由李林甫、杨国忠、安禄山等一些奸佞权臣、宦官、悍将把持。

这些奸佞设藩镇、宠边将、改兵制、起宦官、嫉贤妒能、聚敛贪财,阶级矛盾、民族矛盾、统治阶级内部矛盾空前尖锐,终于酿成“安史之乱”,玄宗仓惶出逃,造成了社会急剧动荡的.万方多难的政治局面。

在这次大动乱的前夜,诗人踏上长安求仕的艰难旅途。

天宝五年诗人来到了京师长安,准备参加玄宗的特科考试。

但是,这次考试在奸相李林甫的操纵之下,以欺下瞒上的伎俩大搞政治骗局,没有一个人中选,杜甫当然也不能例外。

这次落第,对于关心政治、爱国爱民的诗人来说,无疑是一次沉重的打击。

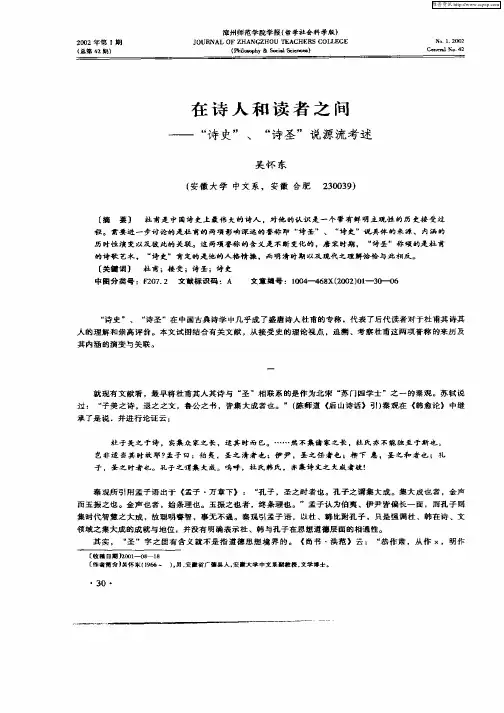

试析杜诗“诗史”说当时意向探究论文关键词:杜诗诗史当时意向论文摘要:孟綮《本事诗》言杜诗“当时号为诗史”,对“当时”意向的探讨可为诗史内涵的明确提供诸多线索。

本文对唐朝杜甫同时或略后诗人对其诗的评价和孟綮前后的杜诗接受作详细论述,推论出“当时”的意向为:元白新乐府诸人对杜诗诗学特征的开掘;在杂录中杜诗多被认作真实的史料加以利用,杜诗诗史的价值得到发挥。

由此,当时人(晚唐)称杜诗为诗史。

唐称杜诗为诗史仅孟綮一文。

他的《本事诗・高逸第三》述李白本事,言“杜所赠二十韵,备述其事。

读其文,尽得其故迹”,已多少透漏了“号为诗史”的含义:杜诗纪实。

其后云:“杜逢禄山之难,流离陇蜀,毕陈于诗,推见至隐,殆无遗事,故当时号为诗史。

”杜甫将当时自我行程所见所感(包括当时的社会、自然以及自我和当时人的生活)都详实地记录在诗里,接受者可以在杜诗中看到许多当时具体真实的社会自然人生,如同史家记史一般,故称杜诗为诗史,可见史与诗的联系发生在纪实的层面上。

孟綮将诗人本事按类分别,一著其事。

“故当时号为诗史”,知杜诗诗史称号非由他发明,盖为当时普遍流传或孟綮概括之认识,统言之,诗史称号反映着当时杜诗接受的一个侧面。

孟綮的《本事诗》为第一部言诗歌本事的专著,可以说是“纪事”体著作的直接源头。

野史杂著、笔记小说,作者有感于时风,常常谈文论艺,或记或议,或今或古,虽是东鳞西爪,甚至语涉怪诞,却不同程度地留下了珍贵的时代掠影。

《诗话》云:“唐人诗话,初本论诗。

自孟綮《本事诗》出(原注:亦本《诗小序》),乃使人知国史叙诗之意,而好事者踵而广之,则诗话而通于史部之传记矣。

”按《本事诗》里的“本事”一语源于《汉书・艺文志》:“丘明恐弟子各安其意,以失其真,故论本事而作传。

”《左传》被视为叙录《春秋》本事的传记。

孟綮叙“历代缘情感事之诗”(《郡斋读书志》总集类)的本事,与国史叙《诗》之意相合,也与左丘明“论本事而作传”如出一辙。

其存在本身就有了史的含义。

浅谈杜甫诗歌的思想内容内蒙古师范大学2006届汉语言文学李庆河【内容提要】杜甫是中国古代文学史上最伟大的现实主义诗人,他的一生,大部分是在忧伤和痛苦中度过的,由于他的忧伤和痛苦和他所生活的时代取得深刻的联系,因此在他的诗中,真实地反映着唐代封建社会由极盛走向大衰这一历史转折过程中的种种社会现象,而被称为“诗史”。

【关键词】杜甫诗歌反映现实思想内容一.以战争为题材的诗,揭露统治阶级的罪恶作为一个时代的歌手,杜甫的伟大之处,首先是表现在他所具有的那种一贯同情人民、热爱人民的思想感情。

他不仅是看到、而且和人民一同经受着战乱、饥饿、寒冷,因此他能够以中国古代诗人从来没有达到的深度,反映出人民所受到的各种压迫和苦难。

特别可贵的是,诗人在作品中,不止一次地揭露出封建社会尖锐的阶级对立。

在晚年最重要的杰作《岁晏行》中,他这样写道:“高马达官厌酒肉,此辈(指人民)杼柚茅茨空。

况闻处处鬻男女,割慈忍爱还租庸”,在《自京赴奉先县咏怀五百字》中又写道:“彤庭所分帛,本自寒女出;鞭挞其夫家,聚敛贡城阙。

”诗人又更进一步地把阶级对立这一本质现象,用鲜明而凝炼的诗歌语言凸现在人们的面前:“朱门酒肉臭,路有冻死骨。

荣枯咫尺异,惆怅难再述!”与热爱人民的感情相联系,揭露统治阶级的罪恶,又成为诗人经常表现的重要主题。

他的笔锋,一直伸向最高统治者。

在《丽人行》中,“炙手可热势绝伦,慎莫进前丞相嗔”,他以非常出色而含蓄的笔墨,讽刺了在唐玄宗的骄宠下,杨氏姊妹所过的奢侈淫乱的生活;在《枯棕》中,“伤时苦军阀,一物官尽取”,揭露出官吏把人民搜刮一空,造成处处卖儿鬻女来缴纳租庸的凄惨景象。

不仅如此,诗人还对统治集团其他各种腐朽现象加以多方面的抨击。

在《洗兵马》中,“汝等岂知蒙帝力,时来不得夸身强”,他指斥李辅国等一群官僚的得势嚣张;在《草堂》中,他谴责成都军阀李忠厚的作威作福和残杀人民;在《潼关吏》、《诸将五首》等诗中,他又嘲笑唐军将领的庸懦无能;在《释闷》等诗中,他更对唐代宗的昏庸怯懦和宦官程元振的专权祸国作了谴责和讽刺。

浅谈杜甫“诗史”(一)论文关键词:杜甫诗史叙事论文摘要:杜甫什么样的作品才可以称为“诗史”呢?应主要从以下几个方面加以考察:首先,可以称为“诗史”的作品,主要是指那些反映了社会转折时期的重大历史事件、有强烈写实性的长篇叙事诗。

其次,可以称为“诗史”的作品,应该是以叙事为主,带起抒情、议论的长篇巨制,在艺术上有独特的成就。

再次,可以称为“诗史”的作品,多从诗人自身经历的情境出发,带有强烈的主观抒情色彩,其中饱含了诗人的血泪和苦难坎坷的人生经历。

第四,可以称为“诗史”的作品,必然熔铸了诗人强烈的社会责任感,表现了诗人对现实的深沉思考及忧国忧民的激情。

“诗史”一词,源自于沈约《宋书·谢灵运传论》:“至于先士茂制,讽高历赏,子建函京之作、仲宣擂岸之篇、子荆零雨之章、正长朔风之句,并直举胸情,非傍诗史,正以音律调韵,取高前式”,这里的“诗史”,指的是前人的诗作。

历史上称杜诗为“诗史”,始见于孟桨《本事诗·高逸》:“杜所赠二十韵备叙其事。

读其文,尽得其故迹。

杜逢禄山之难,流离陇蜀,毕陈于诗,推见至隐,殆无遗事,故当时号为‘诗史”’(《历代诗话续编》上)。

孟桨(生卒年不详),约生于元和(806一820)、长庆(821一824)间。

应进士试,出人场屋三十余年,至干符二年(875)始登进士第。

光启二年(886),署“前尚书司勋郎中赐紫金鱼袋”。

其事迹略见《唐披言》卷四、《登科记考》卷二十三。

其所撰《本事诗》一卷,所录皆诗歌本事,对理解唐人诗歌写作背景颇有裨益,历来为人所重。

如以光启二年(886)为界,杜诗被人称为“诗史”,是在杜甫(712一770)去世的100余年之后,距今已有1200余年的历史。

关于杜诗“诗史”的具体内涵,各种辞书、研究著作、文学史说法不一,详略不一,具有代表性的观点主要有以下几种:1.《中国文学大辞典》“杜甫”条说:“其诗善铺陈,多叙事,全面而忠实地反映了唐朝由盛转衰的历史过程,被后人誉为‘诗史’”。

杜甫诗歌历史背景探究陈晓晔【摘要】杜甫生活在唐帝国由盛转衰的重要历史时期,安史之乱带来的国家的深重灾难和诗人的悲惨境遇,使诗人的创作在继承现实主义优秀传统的基础上,又铸入了深挚的爱国主义情思。

考察诗人的创作踪迹,可分为准备时期、起步时期、成熟时期和总结时期四个阶段,经过这一苦难的历程的磨砺,他的现实主义创作登上了唐代诗歌的最高峰。

杜甫的全部创作,既是他伟大人格的写照,更是展示那个时代风貌的无比珍贵的历史画卷。

【关键词】杜甫;现实主义创作;安史之乱;“诗史”唐朝是我国古代诗歌创作最繁荣的时代,杜甫是这个时代作品最丰富、成就最辉煌的伟大诗人。

诗作估计近三千首,今存一千三百多首。

他继承和发展了滥觞于《诗经》的现实主义优良传统,又铸入了深挚的爱国主义灵魂,使现实主义焕发出无比灿烂的光辉。

宋祁在《新唐书·杜甫传赞》中评论:“甫善陈时事,律切精深,至千年少衰,世号诗史。

”孟棨《本事诗》也说:“杜逢禄山之难,流离陇蜀,毕陈于诗,推见至隐,殆无遗事,故当时号为‘诗史’。

”“越是优秀的诗人,越是属于他所生长于其中的社会,他的才能的发展、倾向、甚至特性,也就越和社会的发展紧密地联结着。

”别林斯基在《莱蒙托夫的诗》中提出的卓见,完全适用于杜甫。

杜甫胸中那颗对祖国对人民无限赤诚的心,始终敏锐地感受着历史的风云,与时代的脉搏一起跳动。

诗人生活的时代,适值大唐帝国经历着盛而衰的剧变,他不但目睹了“开元全盛”的繁荣气象,而且身受了安史之乱带来的腥风血雨的洗礼。

杜甫一生的创作就是这个时代的一面镜子。

大致可分为准备、起步、成熟、总结等四个时期。

一、准备时期,即青少年时代的读书和壮游时期。

杜甫字子美,唐睿宗先天元年(公元712)出生于河南巩县一个渐趋败落的封建官僚家庭。

世代“奉儒守官”。

十三世祖杜预是精通文武的西晋名将,祖父杜审言是初唐著名诗人。

父亲杜闲,做过兖州(山东曲阜)司马,奉天(陕西乾县)令,能诗。

故杜甫常以“吾祖诗冠古”,“诗是吾家事”自傲,从小有志于诗歌创作,而且才思敏捷,诗情洋溢。

诗话杜甫的诗为何被称为“诗史”?只要是接受过义务教育的中国人,都背诵过杜甫的诗。

他的诗歌不同于杜牧的豪放,也不同于李白的浪漫,充满着现实主义的色彩。

杜甫尚存活于世时,他的诗歌便被人称作“诗史”。

因为,它记录着唐朝从强盛转为衰败的过程。

更难得可贵的是,它记录着正史少有的民间小人物,在大时代的茫然、痛苦、无奈。

盛唐的开放、自由或许文人都酷爱旅游,杜甫也不例外。

他在十九岁的时候,出游郇瑕(今山西猗氏县)。

二十岁的时候,漫游吴越(今江浙沪地区),历时数年。

开元二十三年(735年),觉得玩够的杜甫回巩县参加“乡贡”。

二十四年在洛阳参加进士考试,结果不幸落第。

【现代人很喜欢拿李白、杜甫PK,但这二人是好友】但是,杜甫本人也不以为意,借着父亲是兖州司马的便利,他动身前往兖州省亲,顺便一路游山玩水。

也是在这时,他写下了《壮游》,是所谓“放荡齐赵间,裘马颇轻狂。

春歌丛台上,冬猎青丘傍”。

我们可以看出,年轻时的杜甫对仕途并不很在意,他最关心的是如何游玩,每天过着骑马、打猎、唱歌的生活,羡煞许多当代文青。

开元二十九年(公元741年),杜甫返回洛阳,并在首阳山下安家,还娶司农少卿杨怡的女儿为妻。

4年后,杜甫在洛阳与被唐玄宗赐金放还的李白相遇,两人相约为梁宋之游。

在游玩期间,杜甫写下了《与李十二白同寻范十隐居》,表达了他对李白的友情。

【《晩笑堂竹荘画传》中的杜甫画像】值得一提的是,杜甫能这么轻松写意地游山玩水,与他官宦子弟的身份脱不了干系。

唐朝人非常钟爱网格化管理,今天复原的长安城就是个中典型——什么区域负责什么工作;什么阶级的人能住什么街道;什么样的地点能够做什么样的生意。

一切的一切都清清楚楚明明白白,十分方便官府进行管理工作。

为了确保这种便利,唐朝严格限制人口随意流动,哪怕是长安各个区(当时称之为坊)之间都无法随意走动。

每天晚上,各个坊之间的通道都要关闭,大门全部上锁。

卫兵们会加班加点地巡逻,如果有人违反“宵禁”随意走动,士兵有权将其逮捕。

浅谈杜甫“诗史”作者:高建新时间:2010/7/6 16:53:00 来源:论文天下论文网论文关键词:杜甫诗史叙事论文摘要:杜甫什么样的作品才可以称为“诗史”呢?应主要从以下几个方面加以考察:首先,可以称为“诗史”的作品,主要是指那些反映了社会转折时期的重大历史事件、有强烈写实性的长篇叙事诗。

其次,可以称为“诗史”的作品,应该是以叙事为主,带起抒情、议论的长篇巨制,在艺术上有独特的成就。

再次,可以称为“诗史”的作品,多从诗人自身经历的情境出发,带有强烈的主观抒情色彩,其中饱含了诗人的血泪和苦难坎坷的人生经历。

第四,可以称为“诗史”的作品,必然熔铸了诗人强烈的社会责任感,表现了诗人对现实的深沉思考及忧国忧民的激情。

“诗史”一词,源自于沈约《宋书·谢灵运传论》:“至于先士茂制,讽高历赏,子建函京之作、仲宣擂岸之篇、子荆零雨之章、正长朔风之句,并直举胸情,非傍诗史,正以音律调韵,取高前式”,这里的“诗史”,指的是前人的诗作。

历史上称杜诗为“诗史”,始见于孟桨《本事诗·高逸》:“杜所赠二十韵备叙其事。

读其文,尽得其故迹。

杜逢禄山之难,流离陇蜀,毕陈于诗,推见至隐,殆无遗事,故当时号为‘诗史”’(《历代诗话续编》上)。

孟桨(生卒年不详),约生于元和(806一820 )、长庆(821一824 )间。

应进士试,出人场屋三十余年,至乾符二年(875)始登进士第。

光启二年(886 ),署“前尚书司勋郎中赐紫金鱼袋”。

其事迹略见《唐披言》卷四、《登科记考》卷二十三。

其所撰《本事诗》一卷,所录皆诗歌本事,对理解唐人诗歌写作背景颇有裨益,历来为人所重。

如以光启二年(886)为界,杜诗被人称为“诗史”,是在杜甫(712一770)去世的100余年之后,距今已有1200余年的历史。

关于杜诗“诗史”的具体内涵,各种辞书、研究著作、文学史说法不一,详略不一,具有代表性的观点主要有以下几种:1.《中国文学大辞典》“杜甫”条说:“其诗善铺陈,多叙事,全面而忠实地反映了唐朝由盛转衰的历史过程,被后人誉为‘诗史’”。

《聊聊杜甫为啥叫“诗史”》嘿,朋友们!今天咱来唠唠杜甫为啥有个“诗史”的名号。

咱都知道杜甫那可是唐朝的大诗人,他的诗那叫一个厉害。

为啥叫他“诗史”呢?咱慢慢说哈。

杜甫生活的那个时候啊,唐朝可不太平。

又是战乱,又是百姓受苦受难的。

杜甫呢,他就把自己看到的这些事儿都写进了诗里。

他的诗就像一本记录历史的书一样。

比如说,他写战争给百姓带来的痛苦。

“烽火连三月,家书抵万金。

”你听听,这战争一打起来,几个月都不停,一封家书都变得跟万金那么珍贵。

这让咱一下子就感受到了战争的残酷,百姓们有多盼望和平。

还有他写百姓的穷苦生活。

“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。

”杜甫看着那些没房子住的穷苦人,心里难受啊,就盼着能有好多好多的房子,让大家都能住得舒服。

这让咱知道了当时的老百姓过得有多艰难。

杜甫的诗可不光是写这些不好的事儿,他也写美好的希望。

他对国家、对百姓都有着深深的爱。

他希望国家能富强起来,百姓能过上好日子。

他的诗就像是一个时光机,带着咱穿越回唐朝,看到那个时候的社会百态。

有战争的残酷,有百姓的苦难,也有人们对美好生活的向往。

所以啊,后人就给他起了个“诗史”的名号。

就是说他的诗就像历史书一样,记录了那个时代的点点滴滴。

咱现在读杜甫的诗,还能感受到那个时候的气息呢。

就好像咱也跟着杜甫一起经历了那些事儿一样。

杜甫的“诗史”可不光是个名号,那是他用自己的心血写出来的。

他用诗为那个时代留下了宝贵的记录。

咱可得好好读一读杜甫的诗,感受感受他的那份情怀。

说不定咱也能从中学到点啥呢。

哈哈,这就是杜甫“诗史”名号的由来啦!怎么样,是不是很有意思呀?。

杜甫诗歌的诗史性质研究作者:张安祺来源:《北方文学》2018年第20期摘要:本文主要研究内容为杜甫诗歌的诗史性质。

基于此,文章拟分为三个部分:从杜甫的个人经历出发,追溯其诗史性质形成的原因;结合具体诗作,分析作为杜诗最重要的性质,“诗史”如何影响或者说是贯穿了杜甫的诗歌生涯。

关键词:杜甫;诗歌;诗史;现实主义一、杜甫诗歌诗史性质形成的原因(一)心有壮志却不得重用杜甫字子美,生于唐玄宗先天元年,卒于唐代宗大历五年。

出生在一个世代“奉儒守官”的家庭,他曾自豪地宣称:“吾祖诗冠古”、“诗是吾家事”。

不难看出,年轻时便已表露出了自己的才华和为国为民做贡献的决心。

于是,唐玄宗开元十九年,青年杜甫开始“壮游”。

开元二十三年他被推荐到京城长安应进士科考试,虽然未考上,仍壮心不减,又到齐、赵之间漫游。

天宝三载,他在洛阳遇见辞官离京的大诗人李白,结交相知,共游齐鲁。

次年秋,在兖州分别,再也没有重逢。

李、杜之游,是杜甫壮游生涯的终曲。

此后,他西往长安,谋官求职。

天宝五载到十四载,杜甫在长安生活了十四个年头,原是怀着“致君尧舜上,再使风俗淳。

”的政治抱负,意在登上仕途,一展宏图。

但事与愿违,多次被罢免之后,最终在白帝城下度过了凄惨的晚年生活。

(二)身在江湖心系家国杜甫晚年离开成都,携家眷乘舟东下,结束了成都客居生涯。

永泰元年九月,杜甫在云安病倒,住了半年。

次年前往夔州,在白帝城下,居住了近两年。

这时他已年老多病,愈加挂念亲朋故友,关心穷苦人民,忧虑国家前途。

其间,杜甫抒情写怀,咏古讽今,感慨激扬,所作诗篇,约占今存作品总数三分之一。

例如《秋兴八首》:闻到长安似弈棋,百年世事不胜悲。

王侯第宅皆新主,文武衣冠异昔时。

直北关山金鼓振,征西车马羽书驰。

鱼龙寂寞秋江冷,故国平居有所思。

诗人身居偏远的夔州,遥念长安,慨叹当时唐朝的政治动乱,人事变化以及边境的不安。

(三)国家动荡和人民疾苦诗人杜甫生活在大唐帝国从鼎盛走向衰落的历史转折年代,历经唐玄宗、肃宗及代宗三朝。

试析明代杜诗诗史说分析(一)论文关键词:明代杜诗诗史论文摘要:明代诗论家对杜诗诗史说的阐释有着独特的视点,杨慎首发其论,驳斥诗史合称,认为诗不可兼史;而许学夷等依据杜诗本身特色,虽在理论上同意杨说,但对杜诗诗艺的评价从另一角度肯定了杜诗诗史说;王文禄则从杜甫本人人手,揭示出诗史产生最根本的原因。

他们推动了杜诗诗史说的发展。

自孟綮《本事诗·高逸第三》以诗史之称评价杜诗后,这一说法便成为后代诗论家考评杜诗的重要层面。

观孟綮所论,“毕陈”、“推见”、“殆无”表明叙事详尽,而“逢禄山之难”、“流离陇蜀”指明所叙事类,由此而论,诗史意应为杜诗详尽地记述了自己的生活事实,接近似《史记》列传体的诗。

晚唐时,李肇的《唐国史补》,郑处诲的《明皇杂录》,康骈《剧谈录》等书多引杜诗以证史事,如《悲陈陶》、《悲青坂》、观水涨》、《草堂》等。

及至宋代,宋祁《新唐书·杜甫传赞》云:“甫又善陈时事,律切精深,至千言不少衰,世号诗史。

”陈岩肖《庚溪诗话》卷上云:“杜少陵子美诗,多纪当时事,皆有依据,古号诗史。

”以时事来申述孟綮语“禄山之难”“流离陇蜀”,已将杜甫个人的历史置换为当时的社会历史,依据是杜诗多处涉及当时事,且多首杜诗直叙时事,或叙议时事。

而史绳祖在《学斋占毕》中云:“……先儒谓韩昌黎文无一字无来处,柳子厚文无两字来处。

余谓杜子美诗史亦然。

为其字字有证据,故以史名。

”姚宽《西溪从语》云:“或谓诗史者,有年月、地里、本末之类,故名诗史。

”此解释方法发展到极致,便出现了史注杜诗。

刘克庄《再跋陈禹锡杜诗补注》云:“盖杜公歌不过唐事,他人引群书笺释,多不咏着题。

禹锡专以新旧唐书为按,诗史为断,故自题其书日:‘史注杜诗’。

”在他们的论述里,诗史的意义变为杜诗中语言的实际可考了。

诗史中史义的变迁,可视为进一步阐明杜诗的必然结果,然时事与一人之史差别巨大,且以时事义诠释诗史,值得商榷。

明人对宋元诗话,多作省悟、反驳。

2014.11语文学刊唐宋时代杜甫“诗史”说的知识考古○黄滢(山东大学历史文化学院,山东济南250100)[摘要] 自晚唐以来,杜甫的诗作可被称为“诗史”、反映了当时的历史现实和作者的人生际遇、具有重要的历史价值的论断影响广泛、经久不衰,并称为杜甫诗研究的基本观点之一。

本文拟从知识考古的角度对这一说法产生、传播的历史及其影响加以分析,指出“诗史”一词的最初含义与杜甫的作品无关,杜甫的诗作可被称做“诗史”这一论断的产生并非一蹴而就,其意义在不同时代的评论家看来有着不同的解释。

当代学者也围绕这一话题作了一系列不同方向的研究。

[关键词] 杜甫;诗史;知识考古;涵义演变;研究概述中图分类号:I 209文献标识码:A文章编号:1672-8610(2014)11-0072-01一、如何用“知识考古”方法研究“诗史”说“知识考古”这一概念是由法国历史学家、哲学家福柯提出的,其核心思想是以考古学的方法梳理人类知识的历史。

为了更好地用知识考古的方法研究“诗史”说,这里有必要对“知识考古”的基本理念简要介绍。

知识考古与传统历史学的不同之处在于,知识考古学代表着对文献的处理方式的改变。

传统历史的研究对象是过去遗留下来的各种史料,包括文字史料、实物史料等,通过这些史料反映历史,简而言之,就是将文献当作工具来使用。

历史学家主要研究这些文献讲述的历史事实,为了获得准确的历史事实,学者们还需要判断文献的真实性,一旦确定文献已被篡改,其价值也就大打折扣。

因此,我们过去关注的主要是文献的表述功能,通过文献发掘记录者想要表达的事实。

如果以考古学的观点研究文献,则文献本身就变成了文物,此时学者们就只需考虑文献对于它本身的叙述价值,文献自身的特点成为我们研究的对象。

与此同时,学者们对文献的处理方式也要发生改变,表现为整理大量的文献,并发现其中的区别,发现文献自身的变化。

在知识考古的研究体系下,文献不只是用来反映过往历史的材料,其自身价值超越了其作为史料的工具价值。

杜甫诗史称谓的由来

1. 杜甫为啥被称为诗史呀?你想想,他的诗就像一部生动的历史纪录片!比如他的《春望》,那简直把战乱后的惨状刻画得淋漓尽致,这不是诗史是什么呢?

2. 杜甫的诗史称谓可不是随便来的哦!就像司马迁用《史记》记录历史,杜甫用诗歌记录时代呀!像“三吏”“三别”,不就是当时社会的真实写照吗?

3. 你说杜甫咋就成了诗史呢?哎呀,那是因为他的诗反映了太多的社会现实和人民疾苦啊!像《茅屋为秋风所破歌》,多让人感同身受啊!

4. 杜甫诗史称谓的由来,这可得好好琢磨琢磨!这不就好比一个摄影师,用诗句拍下了那个时代的每一个瞬间吗?比如他写的百姓生活,多真实啊!

5. 想知道杜甫诗史称谓咋来的不?那是因为他的诗有力量啊!像一把剑,刺破历史的迷雾,让我们看到过去,《石壕吏》不就是这样的例子嘛!

6. 杜甫诗史称谓,这可是很有说法的哟!他就像一个史官,只不过他用的是诗的语言,《兵车行》不就是他记录战争的有力证据吗?

7. 杜甫为啥能有诗史的称呼呢?嘿嘿,因为他的诗太有历史价值啦!随便一首,比如《旅夜书怀》,都能让我们感受到那个时代的气息呀!

8. 杜甫诗史称谓的秘密,你知道吗?就像一个时光机,带我们回到过去,他的《登高》不就是这样的神奇之作吗?

9. 好奇杜甫诗史称谓的由来吗?那是因为他的诗是历史的见证啊!《无家别》不就是那个动荡时代的一个缩影吗?

10. 杜甫诗史称谓是怎么来的呢?哎呀呀,就是因为他的诗能让我们看到过去的一切啊!像《闻官军收河南河北》,多激动人心,这不就是历史的一部分嘛!

我觉得杜甫的诗的确担得起诗史这个称谓,他的作品深刻地反映了当时的社会状况和人民的生活,具有极高的历史价值和艺术价值,这是毋庸置疑的!。

杜甫及其诗歌的诗史性质杜甫,字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。

奉儒守素的家庭文化传统对他的思想有巨大影响。

曾困居长安十年,穷困潦倒。

安史之乱后,流离失所,一身病痛。

杜甫的思想受儒家影响较大,忠君恋阙、仁民爱物作为“诗圣”,杜甫是中国传统知识分子心中的偶像,是儒家文化理想人格的化身。

代表着当时的“社会良知”。

杜甫不仅做了动荡时代苦难人生的代言人,而且以贴近现实有血有泪的动地歌吟,呈露出仁者襟怀,由此形成的杜诗风格的大、重、拙,是传统儒家人文精神的最高诗意所在。

杜甫的新题乐府继承《诗经》《离骚》重兴寄的爱国忧民精神,发展两汉乐府民歌“写时事”的优良传统,创立“即事名篇,无复依傍”的新乐府。

杜诗的写实手法1)杜诗的诗史性质,决定了写实的写作手法。

以时事入诗,直面社会现实;2)杜甫的乐府古体诗,效法汉魏古乐府取题的用意以“行”诗写时事,且能自立新题,独创格调,如《兵车行》。

3)既叙事件经过,又注重细部描写。

或人或物或心情,精心刻画,从细微处见出真实,展开画面,把人引入某种氛围、某种境界。

4)融入了强烈的抒情,以时事入诗却含有泪水和深情。

这除了他能设身处地为老百姓着想外,还在于他本人就是普通百姓中的一员,只要真实地讲自己的所见所闻和感受叙述出来,就成为了人民的代言人。

杜诗的诗史性质1)杜甫的诗歌形象真实地反映了安史之乱前后的时代动乱,是时代的一面镜子,具有史的认识价值。

2)杜诗的“诗史”性质,不仅提供了史的事实,而且提供了更为广阔、更为具体也更为生动的生活画面。

从一个人、一个家庭写战争带给百姓的苦难,写他们的遭遇,内心的悲酸,令人可以感受到其时社会的某些心理状态。

从认识历史的起初面貌说,这一类诗,也具有诗史的意义。

杜甫绝句的艺术特点杜甫入蜀后所作的绝句多为描写当地风景和风俗人情的组诗,如《绝句漫兴》九首其一、《江畔独步寻花七绝句》。

与盛唐时期一般绝句不同的是,杜甫的绝句在声调上不是那么悠扬和谐,但章法、句法多变,刻画细致,曲折达意,受民歌的影响,杂有当时流行的口语。

试析杜甫诗歌“诗史”说溯源(一)

论文关键词:诗史说杜甫诗孟荣宋祁胡宗愈

论文摘要:孟荣首先提出杜甫诗歌是“诗史”的观点。

他认为,杜甫在安史之乱期间流离陇、蜀时所写的诗,全面反映杜甫此时的生活,也表现了杜甫的感情,反映了当时的社会现实,是“诗史”。

宋祁认为,杜甫的律诗善于陈述时事,律切精湛,气魄宏大,是“诗史”。

胡宗愈认为,杜甫的诗歌抒情与叙事结合,表现个人与反映时代统一,是“诗史”。

杜甫诗歌“诗史”观在北宋中期基本建立。

杜甫诗歌一向称为“诗史”,而杜甫的什么诗是“诗史”,却众说纷纭。

因此,追溯杜甫诗歌“诗史”说之源就尤其必要。

用“诗史”称杜甫诗歌始于晚唐孟架,改于北宋宋祁,成于北宋胡宗愈。

孟桨认为,杜甫在安史之乱期间流离陇、蜀时所写的诗是“诗史”,这些诗全面表现了杜甫此时的生活,也反映了当时的社会现实;宋祁认为,杜甫律诗善于陈述时事,律切精湛,气魄宏大,是“诗史”;胡宗愈认为,杜甫诗歌抒情与叙事结合,表现个人与反映时代统一,是“诗史”。

孟架规定“诗史”的乱离背景,宋祁限定“诗史”的律诗体裁,胡宗愈扬弃两家,揭示“诗史”的内涵,至此,杜甫诗歌“诗史”说基本建立。

“诗史”最初是两个词,分别指前人的诗歌创作和历史记载,不是一个词,不指杜甫诗歌。

《宋书·谢灵运传论》云:“至于先士茂制,讽高历赏,子建《函京》之作,仲宣《霸岸》之篇,子荆零雨之章,正长朔风之句,并直举胸情,非傍诗史,正以音律调韵,取高前式。

作为一个词而指杜甫的诗歌,始于孟架。

孟架说:“杜逢禄山之难,流离陇蜀,毕陈于诗,推见至隐,殆无遗事,故当时号为诗史。

据现有文献,称杜甫诗歌是“诗史”始于孟架o马茂元说:“把杜诗称为诗史,最早见于晚唐孟桨的《本事》。

”“从‘当时号为诗史’这句话看来,诗史这个名词好像是在杜甫时代已经存在了,—纵使不在杜甫时代,也应该在孟桨以前。

可是就我们能够看到的唐代的记载中,除了《本事诗》外,却没有其他的地方提到诗史。

”

孟桨称杜甫诗歌是“诗史”,并不是指杜甫所有的诗歌是“诗史”,而是指杜甫的部分诗歌。

孟桨认为,杜甫遭遇安史动乱,流落陇、蜀,此时所写的诗歌才是“诗史”,其他时间、其他地方所写诗歌不是“诗史”。

“诗史”的写作背景是逢安史之难且流离陇、蜀,也就是说,安史之乱以外的诗歌不是“诗史”,就是安史之乱期间却不是在流离陇、蜀时写的诗歌也不是“诗史”。

孟桨的“诗史”说严格地限定了杜甫诗歌的范围。

孟桨严格限定“诗史”作品写作背景,又明确规定其内容。

他认为,杜甫在安史动乱、流离陇、蜀时的诗歌全面反映了他遭遇安史动乱,流离陇、蜀的生活,抒写了他的感情,没有什么大事遗漏。

“诗史”是杜甫动难时代痛苦生活的全面表现,也是其情感的自然流露,通过他的诗歌还可以了解他的时代。

例如《秦州杂诗》、《月夜忆舍弟》、《干元中寓居同谷县作歌七首》、《闻官军收河南河北》、《送路六侍御人朝》、《将赴成都草堂有作先寄严郑公五首》等,不仅反映了杜甫个人在安史之乱中流离陇、蜀的苦难生活和感情,也表现了当时社会的动乱。

写于安史动乱,流离陇、蜀时的杜甫诗歌表现了杜甫自己,也折射那个时代,这样的诗歌才是“诗史”。

按照孟桨的“诗史”说,杜甫许多诗歌都不“诗史”。

例如安史之乱爆发前的诗《兵车行》、《自京赴奉先县咏怀五百字》,安史之乱爆发后杜甫在长安所写的诗《悲陈陶》、《哀江头》、《曲江二首》,在解州所写的诗《北征》、《羌村三首》,在洛阳所写的诗《洗兵马)),由洛阳途经渔关赴华州所写的诗《新安吏》、《石壕吏》关吏》、《新婚别》、《无家别》、《垂老别》,还有安史之乱平息后所写的诗《释闷》、《天边行》、《将赴成都草堂途中有作先寄严郑公五首》、《草堂》、《题桃树》、《登楼》、《宿府))、《忆昔二首》、《三绝句》、《昔游》等等,甚至还有寓居成都时所写的诗《蜀相))、《戏题王宰画山水图歌))、《南邻》、《狂夫》、《江村》、《野老》、《恨别》、《客至》、《绝句漫兴九首》、《春夜喜雨》、《茅屋为秋风所破歌》、《江畔独步寻花七

绝句》,这些诗很多是当代学者视为“诗史”的典型作品。

《北征》“是诗人生活和内心的自述,也是时代和社会的写真,个人的命运和国家与人民的命运紧密联系”。

《淹关吏》、《新婚别》等“三吏”、“三别”是杜甫在干元元年冬“由洛阳经过撞关,赴华州任所,途中就其所见所闻。

”《三绝句》“有高度现实主义精神,可以说是绝句中的‘三吏’、‘三别’。

”这样的诗不是杜甫逢安史之乱、流离陇、蜀之时写的,自然不是孟桨所说的“诗史”。

可是这些诗歌的“诗史”性质很浓。

例如:“前年渝州杀刺史,今年开州杀刺史。

群盗相随剧虎狼,食人更肯留妻子。

二十一家同人蜀,惟残一人出骆谷。

自说二女啮臂时,回头却向秦云哭。

殿前兵马虽晓雄,纵暴略与羌浑同。

闻道杀人汉水上,妇女多在官军中。

”(《三绝句》)“夔州处女发半华,四十五十无夫家。

更遭丧乱嫁不售,一生抱恨长咨磋”(《负薪行》)。

“戎马不如归马逸,千家今有百家存。

哀哀寡妇诛求尽,坳哭秋原何处村?”(《白帝》)孟桨的“诗史”说不包括杜甫在安史之乱前后所写的诗歌,范围何其狭小。

可是,孟桨“诗史”说强调杜甫诗歌首先是杜甫自己苦难遭遇和痛苦感情的表现,所以特别强调其写作的动乱时代背景和苦难的个人生活。

孟桨对“诗史”说有不可磨灭的首创之功,他创造性地将“诗史”与杜甫诗歌联系在一起,赋予杜甫诗歌以全新的认识,也赋予“诗史”以全新的意义。

孟桨为杜诗“诗史”说奠定了以安史动乱、苦难生活为背景的学说基础,当代杜诗“诗史”说基本沿着他的方向发展。

例如,袁行需主编《中国文学史》说:“杜甫用他的诗,写了这场战争中的重要事件,写了百姓在战争中承受的苦难,以深广生动、血肉饱满的形象,展现了战火中整个社会生活的广阔画面。

他的诗,被后人称为诗史。

因为其外延的问题,孟桨的“诗史”说到北宋中叶时被修改。

修改的人有两个,一个是宋祁,一个是胡宗愈。

宋祁认为杜甫的律诗是“诗史”,胡宗愈认为杜甫的所有诗歌都是“诗史”。

宋祁的修改从旧“诗史”说的背景限定走到体裁限定,胡宗愈取消一切限定,范围过大,没有突出安史动乱对于杜甫诗歌的意义。

宋祁说:“甫又善陈时事,律切精深,至千言不少衰,世号‘诗史。

宋祁认为,杜甫诗歌“善陈时事”,格律精深,气魄宏大,是“诗史”。

宋祁所谓的“诗史”是指杜甫律诗。

宋祁把“诗史”的诗体规定为律诗,是一个创新。

在宋祁之前,虽然大家称赞杜甫的律诗,却没有人将其与“诗史”联系起来。

杜甫1400多首诗中,律诗约有910首,古诗414首,绝句127首。

律诗所占比例重,而且成就高。

元棋比较李白与杜甫,说:“余观其壮浪纵态、摆去拘束,模写物象及乐府歌诗,诚亦差肩于子美矣。

至若铺陈终始,排比声韵,大或千言,次犹数百,词气豪迈而风调清深,属对律切而脱弃凡近,则李尚不能历其藩翰,况堂奥乎!元棋应杜甫之孙杜嗣业之邀而作杜甫墓系铭,难免有溢美之词。

可是,刘响说“自后属文者,以棋论为是”。

白居易《与元九书》也说:“至于贯穿今古,貌缕格律,尽工尽善,又过于李。

可以肯定,从元棋到刘响,杜甫的律诗一直得到好评。

元棋、刘响他们高度评价杜甫律诗多是肯定其对仗、声律等的艺术技巧,而少有把杜甫律诗与反映现实联系起来。

与此不同,说到杜甫的古诗时,元镇、白居易往往称赞其即事名篇,反映现实的特点。

元棋《乐府古题序》说:“近代唯诗人杜甫《悲陈陶》、《哀江头》、《兵车》、《丽人》等,凡所歌行,率皆即事名篇,无复倚傍。

予少时与友人乐天、李公垂辈,谓是为当。

赞杜甫律诗之尽工尽善,不及其内容;赞杜甫古诗之即事名篇,少谈其艺术。

中唐对杜甫的两种体裁的诗的称赞各有侧重。

可是宋祁认为,杜甫的律诗“善陈时事”。

杜甫“善陈时事”的律诗,其“善”有二,一是“律切精深”,二是“至千言不少衰”。

这是对杜甫律诗的新认识,更是对“诗史”说的新解释。

所谓“律切精深”,是指对仗工整,声律和谐。

以七言律诗为例,《曲江二首》、《诸将五首》、《秋兴八首》、《咏怀古迹五首》、《阁夜》、《登高》、《又呈吴郎》等,对仗十分精工、声律非常圆熟,己达到随心所欲,无所不能的化境。

如“酒债寻常行处有,人生七十古来稀”(《曲江二首》其二)。

“穿花峡蝶深深见,点水蜻蜒款款飞”(《曲江二首》其二)、“五更鼓角声悲壮,三峡星河影动摇”(《阁夜》)、“江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴”(《秋兴八首》其一)、“无边落

木萧萧下,不尽长江滚滚来”(《登高》)、“自来自去堂上燕,相亲相近水中鸥”(《江村》)、“却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂”(《闻官军收河南河北》)等句,都能曲尽声律与对偶之美,精工典雅。

“香稻啄徐鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝”一联,“鹦鹉”与“凤凰”后置,平仄声律吻合,语言奇警,意象超忽,一箭双雕。