锁骨骨折的固定盘治疗经验分享

- 格式:ppt

- 大小:11.97 MB

- 文档页数:17

锁骨骨折钢板内固定的临床治疗观察锁骨骨折是较常见的骨折之一,常发生在锁骨的中段。

在治疗锁骨骨折时,常采用的方法是钢板内固定,即通过手术将一块钢板固定在骨折处,以促进骨折愈合并恢复锁骨的功能。

本文将观察并分析该方法在临床治疗中的疗效和治疗过程。

钢板内固定是一种相对常见且有效的治疗锁骨骨折的方法。

通过手术将钢板固定在骨折处能够提供稳定的内固定,有助于骨折断端的愈合。

很多研究显示,钢板内固定能够有效降低骨折后的疼痛和不适感,使患者的生活质量得到明显改善。

钢板内固定也可以帮助恢复锁骨的功能,减少肩膀和颈部的不稳定感,提高上肢活动的自由度。

钢板内固定也存在一定的风险和并发症。

手术过程中可能会损伤周围的血管和神经,导致出血、神经损伤或血管供应不足等并发症。

术后还可能出现术区感染、钢板松动或断裂等问题,进而影响骨折的愈合和患者的康复。

在日常临床实践中,对于锁骨骨折钢板内固定的临床治疗观察主要包括以下几个方面:手术选择、手术方式、手术时间、术后护理等。

首先是手术选择。

目前,对于锁骨骨折而言,钢板内固定是比较常用的手术方式之一。

但需要根据患者的具体情况来决定是否进行手术,如骨折的类型、位移程度、患者的年龄和活动水平等。

对于伴有多发骨折或合并其他严重伤情的患者,可能需要考虑其他手术方式或保守治疗。

其次是手术方式。

钢板内固定有多种手术方式可供选择,包括经皮锁定钢板、锁定钢板与无锁定钢板等。

具体选择哪种方式需要根据骨折的类型和患者的具体情况来决定。

不同的手术方式对于骨折稳定性和复位效果有所差异,对于复杂的骨折可能需要采用锁定钢板来提供更好的稳定性。

再次是手术时间。

对于锁骨骨折,手术时间也是一个需要考虑的因素。

一般来说,骨折发生后尽早进行手术会有助于骨折的愈合和功能的恢复。

但对于部分非移位性骨折或骨折发生较远的患者,可以选择保守治疗,以避免手术可能带来的并发症。

最后是术后护理。

术后护理是手术成功和患者康复的关键。

术后一般需要固定患者的肩膀或手臂,避免患肢过度活动,有助于骨折的愈合。

锁骨骨折的固定方法及治疗锁骨骨折在临床骨科属于比较常见的一种骨折类型,主要是由间接暴力或是直接暴力导致锁骨出发生断裂后所引起的,多发于儿童群体与青少年群体。

一般情况下,锁骨骨折疾病发生后,患者可表现出局部肿胀、畸形、近端上翘等一系列临床症状;可通过正位CR诊断,若是观察到患者的锁骨骨折前后移位情况,可加照40°斜位;当怀疑锁骨内1/3骨折与外1/3骨折时,需进行CT检查;儿童患者则应采取全胸片来判断是否存在骨骺损伤。

目前,临床可采用保守治疗方案与手术方案来治疗锁骨骨折患者,且不同的治疗方式都有一定的适应症与优缺点,故此不同的治疗方案所获得的治疗疗效也有所差异。

因此,临床在确定治疗方案前,建议根据患者的实际情况来确定,以此来保证治疗效果,提高患者的预后。

本文主要讲解关于锁骨骨折的固定方法与治疗。

1保守治疗方案的固定方法与治疗保守治疗法主要多用于无移位或是轻微移位的锁骨骨折患者,常用的固定方法有:(1)三角巾悬吊固定:适用于幼儿青枝骨折或是其他不全骨折,悬吊时间大约为2周-3周左右。

(2)“8”字石膏绷带固定法:通常情况下需要固定6周-8周左右,且去除石膏绷带骨折后,应该再将患者的前臂吊带固定3周-4周左右,可降低因骨折愈合不牢而发生再次骨折的风险。

在对患者进行“8”字绷带治疗的时候,患者应采取坐位,并保持挺胸、双肩向后、上及外展的状态,有利于骨折的牵开复位;同时还要在患者的腋窝处脂肪软垫,可避免患者的皮肤因压迫造成的损伤。

2手术方案的固定方法与治疗手术主要适应于以下条件锁骨骨折患者:①合并神经血管损伤者;②开放性骨折者;③锁骨外1/3骨折Ⅱ型与部分Ⅴ型者;④合并肩胛骨骨折,并形成漂浮肩骨折者;⑤粉碎型骨折者;⑥多发伤、需进行早期功能锻炼者;⑦不愿接受机械愈合或是无法忍受长期制动者。

2.1单根克氏针内固定该治疗方法治疗过程中,患者应采取仰卧体位,并将患者的肩部垫高、头部偏向健侧方向,然后给予患者局部浸润麻醉后。

锁骨骨折固定方法

锁骨骨折的固定方法主要有以下几种:

1.肩带固定法:将一根宽约8-10厘米的的弹性绷带绕过患者的颈部,然后交叉缠绕于患肩的正常肩带和对侧腋窝下方。

这种方法可以保持患肩前移,防止骨折片向下移位。

2.枕肘固定法:将患者用一个三角巾将其两个手肘绑在枕骨后面,使其头部略后仰。

这种方法适用于锁骨骨折发生于锁骨近内侧部位的患者。

3.胸带加肩带固定法:将一根约8-10厘米宽的绷带绕过患者的胸部固定,并用一个三角巾将患者的两个手臂绑在其背后,然后再用肩带将肩固定,避免骨折片下移和前移。

4.手臂小骨固定法:将一条约10-15厘米宽的绷带垫在患者的两个肘部下方,然后将其两个手臂交叉在胸前,用一截约30-40厘米长的绷带固定,避免肩前移和内侧旋转。

在进行固定操作时,应注意不要过松或过紧,要保持适当的紧固度以稳定骨折。

固定后,患者应保持适当的肩关节活动,以防止关节僵硬。

同时,还需配合使用镇痛药,必要时进行手术治疗。

最好在医生的指导下进行固定操作,同时根据患

者特点进行个体化治疗。

6种不同内固定治疗锁骨骨折的体会

贾万贵;杜鉴雄;李义芳

【期刊名称】《实用骨科杂志》

【年(卷),期】2005(011)005

【摘要】锁骨呈“S”型架于胸骨柄与肩峰之间,是连接上肢与躯干之间的唯一骨性支架,锁骨位于皮下、上肢及肩部外伤后多发生骨折.本文将我院近四年来的锁骨骨折内固定病例136 例进行归纳总结,将锁骨骨折切复内固定6种不同方式材料选择体会报告如下.

【总页数】1页(P465)

【作者】贾万贵;杜鉴雄;李义芳

【作者单位】浙江余姚中医院骨科,浙江;余姚;315400

【正文语种】中文

【中图分类】R6

【相关文献】

1.几种不同内固定治疗锁骨骨折体会 [J], 任瑞山;吴泽龙

2.不同内固定治疗锁骨骨折的体会 [J], 衡德忠;王正林

3.不同内固定治疗锁骨骨折相关问题的探讨 [J], 李照文;李文华;刘勇;严高威;李龙;邹先军;裴华

4.4种不同内固定治疗锁骨骨折的体会 [J], 王光明

5.几种不同内固定治疗锁骨骨折体会 [J], 任瑞山; 吴泽龙

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

锁骨骨折的治疗体会锁骨骨折是常见骨折之一,约占全身骨折的6%左右,多以青壮年为主。

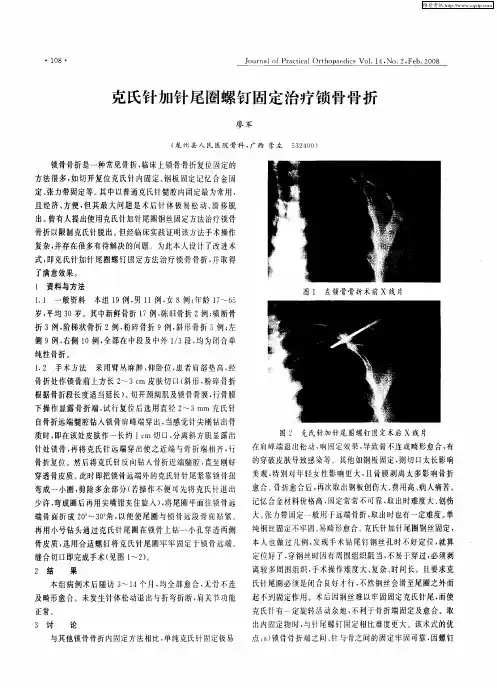

2007~2011年采用克氏针加“8”字钢丝内固定治疗锁骨骨折患者56例,取得满意疗效。

现报告如下。

资料与方法一般资料:2007~2011年收治锁骨骨折患者56例,其中男54例,女2例,年龄16~58岁,平均32岁;骨折患者中,横行骨折2例,斜行骨折14例,粉碎性骨折40例。

治疗方法:臂丛麻醉或局部麻醉下,取锁骨上以骨折端为中心与锁骨平行切口,逐层切开,充分显露出骨折端,术中尽可能清楚的显露出骨折端及骨折碎块,以便于取得良好的复位。

选直径1.5~2.5mm克氏针,从远折端逆行穿入克氏针,在进针时,根据骨折形状,克氏针要尽量从髓腔中间穿入,针尖从肩峰处皮肤穿出,针末端留在骨折断端处,骨折复位良好后,用锤子将克氏针顺行贯穿骨折端,缓慢将克氏针击入骨折近端皮质内,并有足够的长度。

如采用电钻将克氏针强力拧入,致使克氏针很快从对侧骨皮至穿出,克氏针在骨折近端占据很短,至骨折不牢靠,从而失去手术治疗的优越性。

肩峰处针尖端折弯,埋于皮下,以防止肩部活动导致克氏针移位或脱出。

横行骨折于骨断端两侧远近各1cm处,用直径0.5mm 骨钻在骨皮质上钻一小孔,穿入钢丝,使断端加压,钢丝“8”字固定。

斜行骨折在骨折线两端各1cm处,用直径0.5mm骨钻在骨皮质上钻一小孔,穿入钢丝,使断端加压后固定。

粉碎性骨折碎骨块逐一复位,骨块较大的钻孔以钢丝捆扎固定,较小的骨块用羊肠线或10号丝线环绕捆扎固定。

冲洗,缝合,术后患肢三角巾悬吊1个月。

避免钢丝松弛移位及克氏针松动脱出。

在手术过程中要注意在锁骨上钻孔时要注意保护锁骨下深部组织及胸腔,防止用力过猛或钻脱刺伤锁骨下动、静脉引起出血,刺入胸腔造成血气胸。

锁骨近1/3骨折,此类骨折比较少见,周围没有大血管和神经,可非手术治疗。

如要切开复位固定,绝对不要用克氏针固定,因克氏针极易进入纵膈等重要部位。

肩峰处埋入的折弯克氏针尽量埋入深一些,埋入过浅上肢活动时肩关节疼痛,导致患者不敢活动肩关节,待克氏针4~6个月拔出后造成肩关节强直。