大鲵的生活

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:2

大鲵,又称中国鲵或大蝾螈,是一种生活在中国的特殊两栖动物。

它们属于蝾螈科,是世界上最大的两栖动物之一。

大鲵以其独特的外观和生活习性引起了人们的兴趣。

本文将详细介绍大鲵的生活习性。

1. 栖息地与分布大鲵主要分布在中国的长江流域和淮河流域等地区。

它们常见于湖泊、沼泽、溪流和水塘等淡水环境。

这些区域通常具有适合大鲵生存的温暖和湿润条件。

2. 外貌特征大鲵是一种巨大的两栖动物,体长可达50厘米以上。

它们拥有圆背和扁平的身体,背部呈暗绿色或灰褐色,身体上布满突出的皮肤褶皱。

这些褶皱使得大鲵表面看起来有如坚实的“甲壳”。

此外,大鲵还有发达的四肢,可以用来游泳、爬行和跳跃。

3. 食物与捕食方式大鲵是肉食性动物,以昆虫、蠕虫和小型水生动物为食。

它们通常在夜间或黄昏活动,利用敏锐的嗅觉和视觉来寻找猎物。

一旦发现猎物,大鲵会迅速伸展舌头,并利用粘液将猎物固定住,然后一口吞下。

4. 繁殖行为大鲵的繁殖行为十分有趣。

通常在春季或夏季,雄性大鲵会寻找合适的繁殖地点并发出召唤声来吸引雌性。

交配时,雄性会游向雌性并用前肢握住雌性的身体。

雌性则会产卵并将其粘附在水草或岩石上。

卵经过一段时间后孵化,孵化出的幼体称为“仔蝾螈”。

5. 生活习性与行动能力大鲵是典型的两栖动物,具有陆上和水中两种生活环境。

它们在陆地上行动笨拙,主要通过爬行来移动。

而在水中,大鲵则具有很好的游泳和跳跃能力,可以迅速穿越水域。

大鲵是较为孤独的动物,它们通常在夜间活动,白天则会躲藏在湖底或岩石下。

在冬季,大鲵会选择进入休眠状态来适应低温环境。

6. 保护与威胁尽管大鲵是一种特殊的两栖动物,但其数量在过去几十年中急剧减少。

主要威胁包括栖息地的破坏、水污染和非法捕捞。

为了保护大鲵这一珍稀物种,中国政府和各界人士采取了一系列的保护措施,包括大鲵(学名Andrias davidianus)是世界上最大的两栖动物之一,也是中国特有的珍稀两栖动物。

它们生活在中国的长江流域和淮河流域等地区。

名字里带有鱼字却不是鱼的动物: 娃娃鱼:又名鲵,两栖动物。

大鲵体长可达1.8 米,叫声如小孩啼哭;小鲵体长只有5-9厘米。

主要生活在山谷溪水中,肉鲜美而富有营养。

鲍鱼:又称蝮,是软体动物,身背一个椭圆形的贝壳,生活在海洋中。

其不可叫石决明,可供药用。

美人鱼:又名儒艮哺乳动物,栖息于亚洲热带、副热带河及浅海湾内,身上有一对突出的乳房,哺乳时用前肢拥抱幼仔,头部和胸部露出海面,宛如女性在水中游泳一样。

?甲鱼:又名鳖,爬行类动物,有甲壳,生活于河湖池沼中。

鳖肉营养丰富,鳖甲可入药。

章鱼:是一种无脊椎动物,多栖息于浅海沙砾、软泥及岩礁处,具有出色的记忆力和智力,其腕力能够移动比自己重二十倍的东西。

鳄鱼:是生活在热带河流池沼中的爬行动物,体披角质鳞,靠脚上的蹼和大尾巴游泳,性情凶猛。

衣鱼(昆虫), 鱼虫又叫水蚤(昆虫)、叼鱼郎(鸟类)、鱼鹰(鸟类)、名字里没带有鱼却是鱼的: 八目鳗团头鲂江鳅条鳅海马泥鳅黄鳝蝙蝠鲳,中华鲟,美国红鳟,赤魟,电鳐,电鳗,鳗鲡,黑鲷,还有鲨类,比如大白鲨,鲸鲨,等等...... 河豚世界上有一些动物尽管名字叫鱼,实际上它们并不是鱼。

鱼是用鳃呼吸,以鳍游泳的水生脊椎动物。

而下面这些名字虽然叫鱼的动物,却不具备这一特征。

鲸鱼:是生活在海洋里的世界上最大的哺乳动物,胎生,用肺呼吸,大小随种类而异,小的只有一米左右,最大的可达三十米,肉可食,脂肪是工业原料。

鳄鱼:是生活在热带河流池沼中的爬行动物,体披角质鳞,靠脚上的蹼和大尾巴游泳,性情凶猛。

章鱼:是一种无脊椎动物,多栖息于浅海沙砾、软泥及岩礁处,具有出色的记忆力和智力,其腕力能够移动比自己重二十倍的东西。

甲鱼:又名鳖,爬行类动物,有甲壳,生活于河湖池沼中。

鳖肉营养丰富,鳖甲可入药。

鲎鱼:是无脊椎的节肢动物,头胸甲像马蹄形,胸甲略呈六角形,尾像剑,生活在太平洋海底。

娃娃鱼:又名鲵,两栖动物。

大鲵体长可达1.8 米,叫声如小孩啼哭;小鲵体长只有5-9厘米。

水陆生活的动物有哪些

乌龟、青蛙、大鲵、鳄鱼、河马等。

1、乌龟:乌龟在动物学上是属于爬行动物,但是也在水里生活身上

长着非常坚硬的甲壳。

而且在受到击打后,还经常会把头和尾缩到壳中。

大多数的乌龟都是肉食性动物,一般都吃一些小虾小虫,还有一些海里的

植物。

2、青蛙:青蛙的卵产于水中,是体外受精,从而孵化成蝌蚪,用鳃

呼吸,经过变异,成体主要用肺呼吸,兼用皮肤呼吸。

长大后也是水陆兼

栖生活。

3、大鲵:大鲵属两栖动物,水中用鳃呼吸,水外用肺兼皮肤呼吸,

皮肤只有黏膜,没有鳞片覆盖。

栖息于溪涧、池塘,有时也在岸上树根系

间或倒伏的树干上活动。

4、鳄鱼:鳄鱼是一种变温动物,卵生动物。

其主要以鱼类、水禽、

野兔、鹿、蛙等为食,属肉食性动物。

一般认为鳄鱼是一种水生动物,但

它也是是迄今发现活着的最早和最原始的爬行动物之一、

5、河马:河马是一种两栖动物,喜群居,善游泳,怕冷,喜温暖的

气候环境。

生活中的觅食、交配、产仔、哺乳均在水中进行。

它们几乎白

天都在河水中或是河流附近休息,晚上才出来吃食,主要以水生植物为食,偶食陆地作物,以草为主,有时到田地去吃庄稼,食物短缺时,它们也吃肉。

大鲵的生活习性大鲵一般都匿居在山溪的石隙间,洞穴位于水面以下。

夜间静守在滩口石堆中,一旦发现猎物经过时,便进行突然袭击,因它口中的牙齿又尖又密,猎物进入口内后很难逃掉。

娃娃鱼有很强的耐饥本领,饲养在清凉的水中二、三年不进食也不会饿死。

它同时也能暴食,饱餐一顿可增加体重的五分之一。

食物缺乏时,还会出现同类相残的现象,甚至以卵充饥。

平时躲躲藏藏,喜欢把身体的颜色和周围的石子一样,免得天敌发现它。

大鲵主要分布于亚洲,中国大鲵除新疆、西藏、内蒙、台湾未见报道外,其余省区都有分布,主要产于长江、黄河及珠江中上游支流的山涧溪流中。

中国大鲵原产地自然分布主要集中在中国的五大区域:一是湖南张家界、江永、岳阳和湘西自治州福建武夷山;二是湖北房县、神农架,麻城龟峰山,罗田天堂寨;三是陕西汉中、安康、商洛;四是贵州遵义和四川宜宾、兴文、威远葫芦口、巴中南江等地;五是江西靖安。

其他零星分布于湖北鹤峰、利川、恩施,广西柳州、玉林,甘肃天水[4]及文县,河南栾川县,卢氏县、蒿县,南阳内乡宝天曼,山西垣曲县,浙江庆元,贵州黔东南,在潮州凤凰山天池,其中靖安县是从上世纪七十年代开始在全国第一个发布公告保护大鲵,到设立全国第一个大鲵自然保护区,建立全国第一个县娃娃鱼研究所,2001年,将大鲵定为县吉祥物。

靖安县大鲵人工繁养技术成果全国领先,通过中国科学院有关专家鉴定,具备大规模开发利用大鲵的技术条件。

2005年8月,被中国水产加工与流通协会授予“中国娃娃鱼之乡”称号。

据统计,大鲵自然资源蕴藏量约为9万尾,以丘陵山区资源量为多,在经济发达地区由于工业污染的加剧,资源更显不足。

四川巴中市南江县的大巴山区,山高林密,大巴山并且没有工业污染,是大鲵生存的最佳环境。

大鲵生性凶猛,肉食性,以水生昆虫、鱼、蟹、虾、蛙、蛇、鳖、鼠、鸟等为食。

捕食方式为“守株待兔”。

它的牙齿不能咀嚼,只是张口将食物囫囵吞下,然后在胃中慢慢消化。

雌鲵每年7~8月间产卵,卵产于岩石洞内,每尾产卵300枚以上,剩下的抚育任务就交给了雄鲵。

大鲵是什么动物、是几级保护动物?大鲵是一种特别珍贵的两栖动物,别称娃娃鱼、人鱼、孩儿鱼、脚鱼、啼鱼等,不同的地区对其有不同的称呼。

下面我们具体了解一下大鲵是什么动物,以及大鲵是几级保护动物。

一、大鲵是什么动物大鲵为隐鳃鲵科大鲵属目前世界上现存最大的也是最珍贵的两栖动物,因叫声像婴儿的哭声而得名娃娃鱼,我国除西藏、内蒙古、台湾未见报道外,其余省区都有分布,主要产于长江、黄河及珠江中上游支流的山涧溪流中。

大鲵的寿命在两栖动物中也是最长的,在没有外敌的条件下,能活130年之久。

二、大鲵是几级保护动物大鲵是国家二级保护两栖野生动物,也是农业产业化和特色农业重点开发及野生动物基因保护品种,国家规定大鲵(娃娃鱼)只有子二代可以进行食用和买卖,违法捕获、猎杀、贩卖、食用野生大鲵将受到法律制裁。

三、大鲵的形态特征养殖" height="4001605/1JZT449-0.jpg" width="580" />大鲵全长可达1米及以上,体重最重的可超百斤,而外形有点类似蜥蜴,只是相比之下更肥壮扁平。

头部扁平、钝圆,口大,眼不发达,无眼睑。

身体前部扁平,至尾部逐渐转为侧扁。

体两侧有明显的肤褶,四肢短扁,指、趾前四后五,具微蹼。

尾圆形,尾上下有鳍状物。

体色可随不同的环境而变化,但一般多呈灰褐色。

体表光滑无鳞,但有各种斑纹,布满粘液。

四、大鲵的生活环境要求大鲵的生活环境较为独特,一般在水流湍急、水质清凉、水草茂盛、石缝和岩洞多的山间溪流、河流和湖泊之中,有时也在岸上树根系间或倒伏的树干上活动,并选择有回流的滩口处的洞穴内栖息,每个洞穴一般仅有一条。

洞的深浅不一,洞口比其身体稍大,洞内宽敞,有容其回旋的足够空间,洞底较为平坦或有细沙。

这东西白天常藏匿于洞穴内,头多向外,便于随时行动,捕食和避敌,遇惊扰则迅速离洞向深水中游去。

五、大鲵的繁殖特征雌鲵每年7~8月间产卵,卵产于岩石洞内,每尾产卵300枚以上,剩下的抚育任务就交给了雄鲵。

世界上有美人鱼吗?文/徐彦利走进科学《新教育》 2021•07(总第502期)31提到美人鱼,人们马上就能想到它奇特的外形:上半身是妙龄少女,有着绝世的容颜、曼妙的身姿、飘逸的长发,下半身则有鱼尾、鱼鳍。

传说中的美人鱼既能像人一样在陆地上生活,又能像鱼一样在辽阔无边的海洋中畅然游弋。

它们融人类的思想、情感与鱼儿的自由、洒脱于一体,是世界上最为美丽动人的生命形式。

美人鱼的形象经常出现在传奇、神话、童话或玄幻小说等文学作品中,安徒生童话《海的女儿》里那个牺牲自己成全爱情的美人鱼早已家喻户晓,在影视剧中美人鱼也是一个长盛不衰的题材。

韩国电视剧《蓝色大海的传说》《人鱼公主》,日本电视剧《我爱美人鱼》《人鱼公主》《悬崖上的金鱼姬》,中国电影《人鱼传说》《美人鱼》,美国电影《美人鱼》《现代美人鱼》等都体现出人类对美人鱼的热爱。

在这种奇异的动物身上,似乎可以凝结无数悲欢离合的情感故事,令人浮想联翩,如痴如醉。

中国对人鱼的描述由来已久。

早在《山海经》中就有对人鱼的记载:“其中多赤鱬,其状如鱼而人面,其音如鸳鸯,食之不疥。

”这里描述了人鱼的整体情况:人面鱼身,声音和鸳鸯的叫声很相似,食用之后不会得疥疮。

由此可知,虽然人鱼外形奇特,但人类只是把它当成鱼的一种,属于可以捕食的范畴,而且认为它有奇特的医用价值,并无特别保护或禁止猎获的用意。

张华的《博物志》中记载了鲛人报恩的故事。

鲛人因受到人类的恩惠,它为了报答恩人,从大海来到恩人家里,向他要了一个容器,然后对着容器哭泣,它的眼泪变成了一粒粒珍珠,盛满了整个容器。

这些珍珠拿到市场上可以售出很高的价格。

这里不仅写到了鲛人特殊的技能—化泪为珠,而且也写到了它知恩必报的高尚情操,这和人类十分相似。

唐代李商隐的《锦瑟》将鲛人提升到了诗意的层次,诗中“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”已成为千古名句。

其中“珠有泪”说的也是泣泪成珠的鲛人,它们的泪水晶莹剔透,当悲哀越来越浓,眼泪也会越来越多,化成的珍珠也不断积聚。

精选娃娃鱼作文8篇娃娃鱼作文篇1我家刚刚养了一只看起来像蜥蜴的大鲵。

我把它放在一个生态瓶子里和我的泥鳅兄弟一起生活。

大鲵的正面是黑色和棕色的,而大鲵的背面是不同的,背面的颜色是猩红色、灰色和棕色。

娃娃鱼的背部像砖头一样快,装满了各种各样的东西。

大鲵用肺呼吸,但每隔一段时间,大鲵就会跳出水面呼吸并迅速潜入水中。

大鲵有短而肥的四肢,前肢有4个手指,后肢有5个脚趾,没有爪子。

两个手指(脚趾)有不同的长度。

我这只大鲵它很活泼好动,它很爱爬,它认为它的四肢可以比得上爬虎的吸盘,每次爬上去,总会掉下来。

然而,它可以从矮瓶子里爬出来。

它成功爬出来的原因是因为它的尾巴。

大鲵在水中很容易被抓到,因为它的皮肤与泥鳅的皮肤相比太不光滑,长时间呆在无水的地方会变粘,回到水里皮肤也不会粘。

它活泼好动的性格也给自己带来了麻烦。

我买了娃娃鱼后的第二天早上,我去阳台上的生态瓶寻找娃娃鱼,发现它不见了。

这让我担心。

我很快把这个消息告诉了我的祖父母,我们都在寻找大鲵。

最后,爷爷在一堆大理石中找到了它。

那时,大鲵正在死亡。

爷爷很快用手把它捡起来,放进生态瓶子里,用手指拍打它的背部。

过了一会儿,大鲵慢慢醒来,然后他在生态瓶中活蹦乱跳。

娃娃鱼的生命力真的很强!你认为这条娃娃鱼可爱又顽皮吗?娃娃鱼作文篇2放学已经五点了,没有了语文作业,感觉做什么事都是空虚的,总觉得缺少了某样东西或事情了,做其它事情都有一点不安。

我和胡嘉国、方安、夏文彬、管晓康还有五班的两三个同学一起走在大街上,除了管晓康和夏文彬我们都是在一个补课班的。

这时天色已晚,大家都聊着什么事情。

聊着聊着,三班的朱理民走了过来,打断了我们仨的.对话,他说也要跟我们做一班车一起去补课班,我看到他的手上,有一个黑黑的细细的东西在动着,我马上上去把他的手翻开一看,一个滑稽的头,黑黑的身子,两只小小的眼睛,四只短短的小腿,腹部是橙色的,原来是只娃娃鱼,大概只有七八厘米长吧。

“你哪里弄来的?”我问他。

大鲵(学名Andrias davidianus)是中国特有的珍稀两栖动物,也是世界上最大的两栖动物之一。

它们生活在中国的长江流域和淮河流域等地区。

作为食肉动物,大鲵具有独特而引人入胜的捕猎习性。

本文将详细介绍大鲵的捕猎习性,以及其如何适应环境并捕获猎物的能力。

一、伏击捕猎大鲵通常采用伏击方式进行捕猎。

它们潜伏在水中的洞穴、岩石或水草中,等待猎物靠近。

大鲵身体庞大而笨重,它们通过保持静止不动来隐藏自己,使得猎物难以察觉。

这种伏击策略使大鲵能够最大限度地减少自身被发现的可能性,增加捕猎成功的机会。

二、迅速攻击当猎物靠近到足够接近时,大鲵会迅速展开攻击。

它们会通过突然张开巨大的嘴巴来抓住猎物,并利用强壮的四肢将其固定。

大鲵具有强大的咬合力和灵活的舌头,能够迅速抓住猎物并将其吞下。

由于大鲵嘴巴宽大且扩张能力强,它们可以容纳较大的猎物。

三、适应水生环境大鲵是水生动物,它们在水中捕猎并适应了水生环境。

大鲵的身体形状流线型,有助于在水中快速移动和追逐猎物。

此外,它们的皮肤光滑而具有粘性,这使得它们更容易在水中行动,并能更好地接近猎物。

大鲵的四肢也非常强壮,使其在水中具有出色的推进力和控制力。

四、食物选择大鲵主要以昆虫、蠕虫、甲壳类动物和小鱼等为食。

它们通过选择不同种类的猎物来适应不同的环境和季节变化。

例如,在水中,大鲵可能捕食水中的昆虫和小鱼;在陆地上,它们可能寻找蠕虫和其他地面生物。

大鲵的食物选择与其生活环境紧密相关,能够充分利用周围资源来获取所需的能量和营养。

五、捕食频率大鲵是肉食性动物,因此它们需要相对较多的食物来满足能量需求。

根据研究,大鲵每天可能需要摄食相当数量的猎物来维持生命活动。

然而,由于大鲵的生活环境受到了威胁,并且猎物资源有限,它们的捕食频率可能受到一定程度的限制。

总结起来,大鲵作为食肉动物具有独特的捕猎习性。

它们通过伏击策略对于大鲵这种以肉食为主的两栖动物,它们有着独特而引人入胜的捕猎习性。

鲵鱼娃娃鱼别名

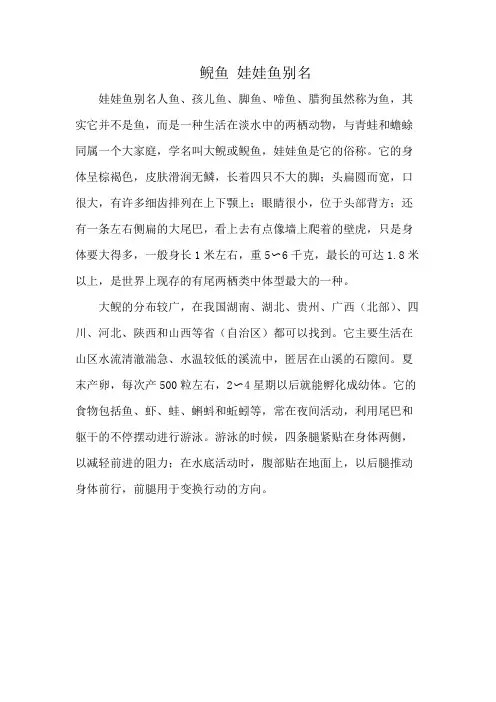

娃娃鱼别名人鱼、孩儿鱼、脚鱼、啼鱼、腊狗虽然称为鱼,其实它并不是鱼,而是一种生活在淡水中的两栖动物,与青蛙和蟾蜍同属一个大家庭,学名叫大鲵或鲵鱼,娃娃鱼是它的俗称。

它的身体呈棕褐色,皮肤滑润无鱗,长着四只不大的脚;头扁圆而宽,口很大,有许多细齿排列在上下颚上;眼睛很小,位于头部背方;还有一条左右侧扁的大尾巴,看上去有点像墙上爬着的壁虎,只是身体要大得多,一般身长1米左右,重5〜6千克,最长的可达1.8米以上,是世界上现存的有尾两栖类中体型最大的一种。

大鲵的分布较广,在我国湖南、湖北、贵州、广西(北部)、四川、河北、陕西和山西等省(自治区)都可以找到。

它主要生活在山区水流清澈湍急、水温较低的溪流中,匿居在山溪的石隙间。

夏末产卵,每次产500粒左右,2〜4星期以后就能孵化成幼体。

它的食物包括鱼、虾、蛙、蝌蚪和蚯蚓等,常在夜间活动,利用尾巴和躯干的不停摆动进行游泳。

游泳的时候,四条腿紧贴在身体两侧,以减轻前进的阻力;在水底活动时,腹部贴在地面上,以后腿推动身体前行,前腿用于变换行动的方向。

大鲵:神秘巨兽的探秘之旅1. 引言自古以来,地球上的动植物世界一直充满了奇异与神秘。

而其中,大鲵(学名:Andrias davidianus),作为世界上最大的两栖动物之一,一直以其巨大的体型和独特的生活方式吸引着动物学家和自然爱好者的兴趣。

大鲵被誉为“活化石”,是地球生态系统中的一颗璀璨明珠。

本文将从多个维度详细探讨大鲵的各种特征和奥秘。

2. 动物学史大鲵最早的记载可以追溯到19世纪,由法国传教士在中国长江流域的野外首次发现。

随着科技的进步,人们逐渐开始深入研究这一神秘生物。

大鲵在世界两栖动物分类学上被归为大鲵科(Cryptobranchidae),并被赋予“巨型两栖”这一独特的称谓。

3. 形态特征与近种区别大鲵以其巨大的体型而著称,成年个体长度可达1.5米甚至更长,体重可达25公斤。

其特征包括宽大的头部、肥厚的四肢以及粗糙的皮肤。

大鲵的皮肤呈黑褐色,覆盖着瘤状突起,使其在水中能够更好地伪装。

与其他两栖动物相比,大鲵拥有相对较小的眼睛,而这些眼睛在夜间或深水环境中发挥着关键作用。

4. 栖息环境大鲵主要栖息于中国长江及其支流的清澈、缓流水域,如湖泊、河流等。

由于其对水质和栖息环境的特殊要求,大鲵的栖息地通常受到污染和生态环境变化的威胁。

5. 生活习性大鲵是一种夜行性动物,主要在夜晚活动。

白天,它们通常躲藏在岩石、洞穴或树根下,以躲避掠食者和日光。

大鲵以藻类、软体动物和小型鱼类为食,利用其强大的咀嚼力量捕食。

6. 分布范围大鲵的分布范围主要集中在中国,特别是长江流域。

然而,由于栖息地的退化和生境破坏,大鲵的分布范围逐渐受限。

7. 繁殖与生育大鲵的繁殖过程相对复杂。

它们在春季进行繁殖,雄性和雌性大鲵会在水中进行繁殖行为。

雄性会释放精子,而雌性会产卵,然后雄性会在卵外围喷射精子,完成受精过程。

卵随后会附着在岩石或其他物体上。

孵化后的幼体会留在水中,随着时间的推移逐渐生长。

8. 亚种分化与分类信息大鲵的亚种分化相对较少,目前已知的亚种包括中国大陆的大鲵(Andrias davidianus davidianus)以及台湾地区的台湾大鲵(Andrias davidianus japonicus)。

世界上现存最大的两栖动物是什么世界上最大的两栖动物——大鲵大鲵是世界上现存最大的也是最珍贵的两栖动物。

因其叫声很像幼儿哭声,因此人们又叫它“娃娃鱼”。

大鲍是我国国家二类保护水生野生动物,农业产业化和特色农业重点开发品种,也是野生动物基因保护品种。

大鲵是有尾目中最大的一种,在两栖动物中要数它体形最大,全长可达1米及以上,最体重的可超百斤,而外形有点类似蜥蜴,只是相比之下更显肥壮扁平。

科学家研究发现,大鲵小时候用的是鳃呼吸,长大后用肺呼吸。

大鲍栖息于山区的溪流之中,在水质清澈,含沙量不大,水流湍急,并且要有回流水的洞穴中生活。

其头部扁平、钝圆,口大,眼不发达,无眼睑。

身体前部扁平,至尾部逐渐转为侧扁。

体两侧有明显的肤褶,四肢短扁,指、趾前四后五,有微蹼。

尾圆形,尾上下有鳍状物。

大鲵的体色可随不同的环境而变化,但一般多呈灰褐色。

体表光滑无鳞,但有各种斑纹,布满黏液,身体腹面颜色浅淡。

大鲵生性凶猛,肉食性,以水生昆虫、鱼、蟹、邮、蛙、蛇、鳖、鼠、鸟等为食。

它有很强的耐饥本领,饲养在清凉的水中两三年不进食也不会饿死。

同时也能暴食,饱餐一顿可增加体重的五分之一。

食物缺乏时,还会出现同类相残的现象,甚至以卵充饥。

现存最大的两栖动物在我国长江、黄河及珠江中、下游的山川溪流中,生活着世界上最大的两栖动物——大鲵。

它的长相猛然一看有点像个小孩,它的叫声酷似小孩的啼哭,所以一般又称它为娃娃鱼。

它是我国特有的珍贵动物。

早在2000年前已有不少书籍提到“鲵鱼有四足,如鳖而行疾、有鱼之体、而似足行、声如小儿啼”。

由此可见,大鲵早已为人们所熟知。

娃娃鱼可不是鱼类,它属于两栖类。

身体扁平而壮实,头宽而圆扁,口很大,眼极小。

四肢短小,尤其前肢很象小孩的一对小胳膊,尾部侧扁,背部棕褐色还缀有大小不等的云斑。

在湖南曾捕到一条体长2.1米、65公斤重的个体。

娃娃鱼一般生活在海拔100-2000米的水流湍急、水质清凉、石缝和岩洞甚多的山区溪、河中。

宠物蝾螈种类-蝾螈种类蝾螈有多少种类蝾螈(Salamander),又称火蜥蜴,娃娃鱼,全世界大约有400多种,分属有尾目下的10个科,包括北螈、蝾螈、大隐鳃鲵(一种大型的水栖蝾螈)。

它们大部分栖息在淡水和沼泽地区,主要是北半球的温带区域。

它是蝾螈科的1属。

体全长61~155毫米。

头部扁平;皮肤较光滑有小疣,脊棱弱,舌小而厚,卵圆形,前后端与口腔底部粘膜相连,四肢细弱,指、趾无蹼;尾极侧扁。

现有6种及亚种,均分布于亚洲东部。

日本有剑尾蝾螈和红腹蝾螈两种。

中国有4种及亚种,以东方蝾螈分布最广,常见于华东和华中地区;蓝尾蝾螈有两个亚种,指名亚种见于贵州水城;楚雄亚种见于云南中部;呈贡蝾螈仅见于云南呈贡。

蝾螈犁骨齿呈“∧”形,唇褶较显,前颌骨1枚,鼻突中间无骨缝;上颌骨和翼骨均短,二者相距远。

基舌软骨有1对指状突,2对角鳃骨均骨化或仅有1对骨化,上鳃骨仅1对。

幼体有平衡枝,外鳃3对,羽状;尾背鳍褶始自体前部,鳍褶低而平直。

蝾螈属动物生活在丘陵沼泽地水坑,池塘或稻田及其附近。

10月到次年3月多在水域附近的土隙或石下进入冬眠。

3~9月多在山边水草丰盛的水坑或稻田内活动。

底栖,爬行缓慢,很少游泳。

多在水底觅食蚯蚓、软体动物、昆虫幼虫等。

在寻求配偶时,雄螈经常围绕雌螈游动、时而触及雌螈肛部,时而在头前,弯曲头部注视雌螈、同时将尾部向前弯曲急速抖动,如此反复多次,有的可持续数小时。

当雄螈排出乳白色精包(或团),沉入水底粘附在附着物上时,雌螈紧随雄螈前进,恰好使泄殖腔孔触及精包的尖端,徐徐将精包的纳入泄殖腔内。

精包膜遗留在附着物上。

纳精后的雌螈非常活跃,尾高举与体成40□~60□,约1小时后才逐渐恢复常态。

雌螈纳精1次或数次,可多次产出卵,直至产卵季节终了为止。

在产卵时雌螈游至水面,用后肢将水草或叶片褶合在泄殖孔部位,将卵产于其间。

每次产卵多为1粒,产后游至水底,稍停片刻再游到水面继续产卵;一般每天产3~4粒,多者27粒,平均年产220余粒,最多可达668粒。

两栖动物和爬行动物知识点1:两栖动物1.代表动物——青蛙(1)体色:背部的皮肤呈黄绿色,间有黑色斑纹,腹面呈白色,这使青蛙无论在陆上或水中生活,都不易被天敌发现。

(2)体形:身体分头部、躯干部和四肢三部分(如图所示),躯干部宽阔,前肢较短,主要起支持躯干部的作用,后肢强大,适于陆上跳跃,后肢的趾间有蹼,适于在水中游泳。

头部呈三角形,可以减小在水中游动时的阻力。

头部有眼、鼓膜等感觉器官。

蛙眼对于活动着的物体感觉非常敏锐,两眼后方的鼓膜能将声波传导到耳,产生听觉。

青蛙的感觉器官比较发达,这是对陆地复杂生活环境的适应。

(3)呼吸:青蛙的肺比较简单,肺泡数目不是很多,所以气体交换能力不强,单靠肺进行气体交换还不能满足身体对氧气的需求。

青蛙的皮肤裸露,经常保持湿润状态,皮肤里面有丰富的毛细血管,可以与外界进行气体交换,所以青蛙的皮肤也有呼吸作用,也就是说,青蛙主要用肺呼吸,兼用皮肤辅助呼吸。

2.其他两栖动物蟾蜍、大鲵、蝾螈等也是常见的两栖动物。

(1)蟾蜍蟾蜍俗称癞蛤蟆,皮肤粗糙,背面长满了大大小小的疙瘩,这是皮脂腺,其中最大的一对腺体位于眼睛后方,这些腺体分泌的白色毒液是制中药蟾酥的原料。

蟾蜍白天大多隐蔽在阴暗的地方,如石下、土洞内或草丛中。

傍晚,在池塘、沟沿、河岸、田边、路边或房屋周围活动,尤其雨后常集中于干燥的地方捕食各种害虫。

冬季进行冬眠。

(2)大鲵大鲵又叫娃娃鱼,是世界上现存最大的两栖动物,主要生活在我国南方山区水质清澈、水温较低的溪流间。

大鲵是我国的特产动物,是受国家保护的珍贵动物,终生有尾,尾较长而侧扁。

据说它的叫声像婴儿啼哭,因此又名“娃娃鱼”。

(3)蝾螈蝾螈终生有尾,生活在清冷的静水池沼里,有时也爬到陆地上来。

成体约10~15厘米,是良好的观赏动物。

蝾螈主要靠皮肤吸收水分,因此需要潮湿的生活环境。

3.两栖动物的主要特征两栖动物的主要特征:幼体生活在水中,用鳃呼吸;成体大多生活在陆地上,也可在水中游泳,用肺呼吸,皮肤可辅助呼吸。

介绍江西大鲵体验中心的作文朋友们!今天我要给你们介绍一个超级有趣的地方——江西大鲵体验中心。

一走进体验中心,就好像踏入了一个神秘的大鲵王国。

首先映入眼帘的是一个巨大的水族箱,里面住着那些看起来有点呆萌又超级独特的江西大鲵呢。

江西大鲵啊,那可是个古老又珍稀的家伙。

它们的身体胖胖的,皮肤滑溜溜的,还有那短小的四肢,在水里一摆一摆的,就像个小胖子在悠闲地散步,真是可爱极了。

在体验中心里,有很多关于江西大鲵知识的展板。

我凑近一看,好家伙,这里面的知识可真不少。

原来江西大鲵是中国特有的物种,它们在地球上已经存活了好久好久,就像一个活化石一样。

它们对生存环境的要求那叫一个挑剔,只能生活在特定的水域里,水质稍微有点不对劲儿,它们就会不开心。

这让我不禁感叹,这大鲵可真是水中的娇客啊。

再往前走,有一个互动区域。

在这里,我能通过一个特殊的装置,模拟触摸江西大鲵的皮肤。

那触感,凉凉的、软软的,就像摸到了一块超级柔软的果冻。

不过当然啦,这只是模拟,真正的大鲵可不能随便乱摸,毕竟它们是需要保护的珍稀动物呢。

这里还有专门的讲解员,那些讲解员就像大鲵的超级粉丝一样,对大鲵的一切都了如指掌。

他们会用特别生动有趣的方式给我们讲述大鲵的生活习性。

比如说,大鲵白天喜欢躲在石头缝里睡大觉,到了晚上才出来找吃的,就像个夜行侠。

而且它们吃的东西也很特别,什么小鱼小虾、小虫子之类的都是它们的美食。

讲解员还告诉我们,大鲵虽然看起来笨笨的,但其实它们可聪明了,在捕食的时候可机灵着呢。

体验中心里还有一些大鲵成长过程的展示。

从小小的卵,到慢慢长出小尾巴的幼鲵,再到成年的大鲵,这个过程就像一场奇妙的魔法之旅。

看着那些小小的幼鲵,我都觉得自己的心都要被融化了,它们就像一个个小逗号在水里游来游去。

在江西大鲵体验中心转了一圈后,我深深地被这些神奇的生物所吸引。

这个地方不仅让我学到了很多关于江西大鲵的知识,还让我更加意识到保护这些珍稀动物的重要性。

它们就像大自然的宝贝一样,要是没有了它们,我们的世界就会少了很多乐趣。

娃娃鱼到底是不是鱼类?不是鱼类。

娃娃鱼学名大鲵,生活在清澈溪流或河流里的大型两栖动物。

因叫声似婴儿啼哭,故称“娃娃鱼”。

大鲵,别名娃娃鱼,属于有尾目、隐鳃鲵科,学名为Andriasdavidianus.属于两栖类动物。

大鲵是一种食性广的肉食性动物,其世代繁衍生息于山间溪流中,以淡水水生动物为食,经过驯化后,也能摄食海产鱼虾。

一些沿海地方,淡水鱼类缺乏,海水鱼类多又便宜,经过人为改变大鲵食性后,大鲵也能摄食海水鱼类。

大鲵食性虽广,但是对食物仍有选择性,喜欢吞食新鲜的饵料,不吃腐败的鱼虾。

大鲵在自然条件下,胃内容物中溪蟹出现率最高,达48.3%~66.7%;其次,鱼为12.5%,虾为10.4%。

在试验中,投喂中华绒毛蟹和海产蟹类,大鲵较少摄食。

可能是由于溪流中鱼类较少难于捕捉,而溪蟹较多、行动缓慢易于捕捉的缘故。

大鲵为我国特有物种,因其叫声也似婴儿啼哭,故俗称“娃娃鱼”。

大鲵的心脏构造特殊,已经出现了一些爬行类的特征,具有重要的研究价值。

由于肉味鲜美,被视为珍品,遭到捕杀,资源已受到严重的破坏,需加强保护。

大鲵主产于华北、华中、华南和西南各省,往往被人误认为一般鱼类。

拓展资料:大鲵是现存有尾目中最大的一种,最长可超过1米。

头部扁平、钝圆,口大,眼不发达,无眼睑。

身体前部扁平,至尾部逐渐转为侧扁。

体两侧有明显的肤褶,四肢短扁,指、趾前五后四,具微蹼。

尾圆形,尾上下有鳍状物。

体表光滑,布满粘液。

身体背面为黑色和棕红色相杂,腹面颜色浅淡。

大鲵生活在山区的清澈溪流中,一般都匿居在山溪的石隙间,洞穴位于水面以下。

每年7~8月间产卵,每尾产卵300枚以上,雄鲵将卵带绕在背上,2~3周后孵化。

娃娃鱼是什么动物?鱼要具备三个条件:有鳃、有鳍、终生生活在水中。

可是娃娃鱼不具备这些条件,因此它不是鱼,而是体积最大的和寿命最长的两栖动物。

娃娃鱼,头宽阔扁平,眼小口大,体肥粗壮,尾巴扁长,叫声似婴儿啼哭。

它体长可达1.8米,体重约50千克。

大鲵俗称“娃娃鱼”,其经济价值很高,是宴席上的名贵佳肴,在港澳和海外视为珍稀名贵补品,其药用价值更高。

大鲵不但有很高的食用和药用价值,而且它对研究地质学、仿生学、动物学、古生物学和动物进化具有重要科研价值,被称为“活化石”。

为此,我国将它列为第二类保护动物。

我国大鲵除新疆、西藏、内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、台湾未发现外,其余省都有分布,主要产于长江、黄河及珠江中上游支流的山溪河中,尤以四川、重庆、湖北、湖南、贵州、陕西等省为多。

大鲵体呈扁筒形,分头、躯干和尾三部分。

头大阔扁,前端有宽大的口裂,上下颚前缘有锐而坚硬的锯状小齿,呈弧形(上颚小齿有二排)。

吻端圆,有外鼻孔一对,在上颚正前位,内与口相通,头前侧有一对小眼,无眼睑,位于头背部外侧。

头顶面与腹面均有较多的成对疣状物。

躯干由胸腹组成,胸部两侧称颈褶,腹两侧有较厚的皮肤皱璧,有圆形的疣粒。

后腹部有泄殖孔,后腺部前后两侧有附肢二对,肥厚短而扁平,后肢长于前肢,前肢四指,后肢五趾,指趾端光滑无爪。

后肢外缘有膜质的肤褶,趾间有浅蹼,便于游泳。

尾较短,为体长的1//3左右,侧扁,上下方有脂肪质的鳍状物,尾端钝圆或椭圆。

体表光滑无鳞,皮肤润滑,多皮肤腹,受刺激后能分泌出白浆状粘液,粘性强,在水中呈透明膜状,气味似花椒味。

体色多种,随着环境和栖息地不同而不同,一般有暗黑色、红棕色、褐色、黄色、灰色、浅棕色、银白色和金黄色等,皮肤上有各种斑纹。

大鲵卵呈圆球形,卵球直径6~7毫米,每个胶体球有特异的卵带连接,每两颗

胶体球之间的卵带长为2~2.5毫米。

刚从母体产出时为淡白色,吸水后膨胀、透明。

刚孵化出的幼鲵体长2.5~3.1厘米,重约0.3克,在水中向前游动后停下来侧卧于水底,体背部及尾部褐色,体侧有黑色素小斑点。

7~8天后颜色变成浅黑色,前肢棒状,开始有指的分化,后肢短棒状,尖端圆球形,半个月左右,全体暗褐色,但腹面仍是黄褐色,前肢分化出四指,后肢已有分叉出现,能保持平衡。

少数仍侧卧水底,幼体在水中游动快而活跃有力。