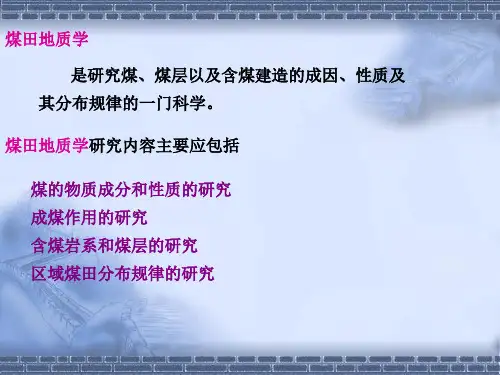

煤田地质学

- 格式:ppt

- 大小:3.60 MB

- 文档页数:8

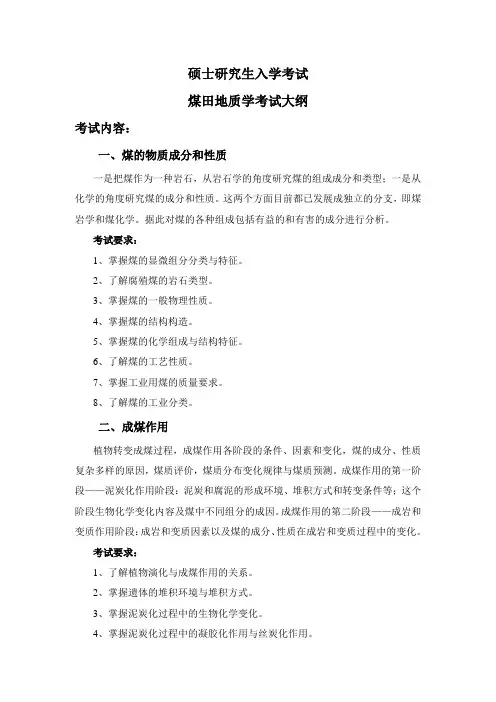

硕士研究生入学考试煤田地质学考试大纲考试内容:一、煤的物质成分和性质一是把煤作为一种岩石,从岩石学的角度研究煤的组成成分和类型;一是从化学的角度研究煤的成分和性质。

这两个方面目前都已发展成独立的分支,即煤岩学和煤化学。

据此对煤的各种组成包括有益的和有害的成分进行分析。

考试要求:1、掌握煤的显微组分分类与特征。

2、了解腐殖煤的岩石类型。

3、掌握煤的一般物理性质。

4、掌握煤的结构构造。

5、掌握煤的化学组成与结构特征。

6、了解煤的工艺性质。

7、掌握工业用煤的质量要求。

8、了解煤的工业分类。

二、成煤作用植物转变成煤过程,成煤作用各阶段的条件、因素和变化,煤的成分、性质复杂多样的原因,煤质评价,煤质分布变化规律与煤质预测。

成煤作用的第一阶段——泥炭化作用阶段:泥炭和腐泥的形成环境、堆积方式和转变条件等;这个阶段生物化学变化内容及煤中不同组分的成因。

成煤作用的第二阶段——成岩和变质作用阶段:成岩和变质因素以及煤的成分、性质在成岩和变质过程中的变化。

考试要求:1、了解植物演化与成煤作用的关系。

2、掌握遗体的堆积环境与堆积方式。

3、掌握泥炭化过程中的生物化学变化。

4、掌握泥炭化过程中的凝胶化作用与丝炭化作用。

5、掌握残殖化作用及残殖煤成因。

6、掌握腐泥化作用与腐泥煤成因。

7、掌握煤的成因分类。

8、掌握煤化作用概念与阶段划分。

9、了解煤化过程煤的变化与煤化作用物理-化学实质。

10、掌握煤化作用的地质因素。

11、掌握煤变质类型。

三、含煤岩系和煤层含煤岩系的岩性、岩相组成、岩性组合类型以及韵律结构;含煤岩系和煤层的形成条件;古构造和古地理条件对煤层和含煤岩系形成的控制作用及含煤性预测;含煤岩系和煤层的后期变化如煤层和煤系的构造形变、变质作用类型以及风化作用影响等。

考试要求:1、理解含煤岩系与煤田的概念。

2、掌握含煤岩系形成的控制因素。

3、掌握含煤岩系沉积环境的鉴定、分类和简要描述。

4、掌握煤层结构、煤层形成机理。

5、掌握含煤岩系韵律结构。

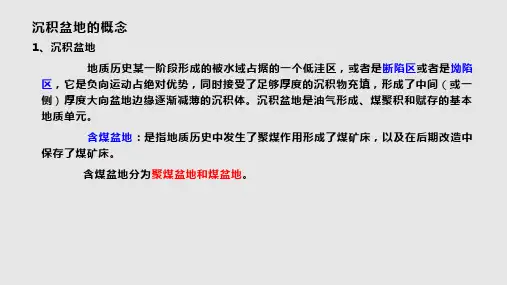

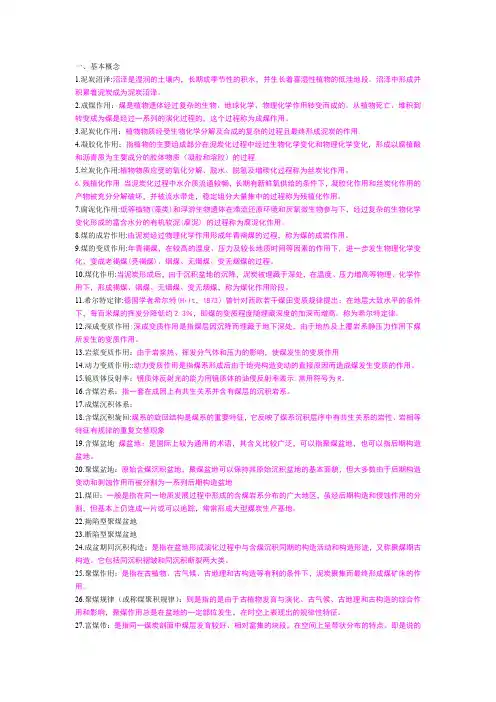

一、基本概念1.泥炭沼泽:沼泽是湿润的土壤内,长期或季节性的积水,并生长着喜湿性植物的低洼地段。

沼泽中形成并积累着泥炭成为泥炭沼泽。

2.成煤作用:煤是植物遗体经过复杂的生物、地球化学、物理化学作用转变而成的。

从植物死亡、堆积到转变成为煤是经过一系列的演化过程的,这个过程称为成煤作用。

3.泥炭化作用:植物物质经受生物化学分解及合成的复杂的过程且最终形成泥炭的作用.4.凝胶化作用:指植物的主要组成部分在泥炭化过程中经过生物化学变化和物理化学变化,形成以腐植酸和沥青质为主要成分的胶体物质(凝胶和溶胶)的过程5.丝炭化作用:植物物质应受的氧化分解、脱水、脱氢及增碳化过程称为丝炭化作用。

6.残植化作用:当泥炭化过程中水介质流通较畅,长期有新鲜氧供给的条件下,凝胶化作用和丝炭化作用的产物被充分分解破坏,并被流水带走,稳定组分大量集中的过程称为残植化作用。

7.腐泥化作用:低等植物(藻类)和浮游生物遗体在滞流还原环境和厌氧微生物参与下,经过复杂的生物化学变化形成的富含水分的有机软泥(腐泥) 的过程称为腐泥化作用。

8.煤的成岩作用:由泥炭经过物理化学作用形成年青褐煤的过程,称为煤的成岩作用。

9.煤的变质作用:年青褐煤,在较高的温度、压力及较长地质时间等因素的作用下,进一步发生物理化学变化,变成老褐煤(亮褐煤)、烟煤、无烟煤、变无烟煤的过程。

10.煤化作用:当泥炭形成后,由于沉积盆地的沉降,泥炭被埋藏于深处,在温度、压力增高等物理、化学作用下,形成褐煤、烟煤、无烟煤、变无烟煤,称为煤化作用阶段。

11.希尔特定律:德国学者希尔特(Hilt,1873)曾针对西欧若干煤田变质规律提出:在地层大致水平的条件下,每百米煤的挥发分降低约2.3%,即煤的变质程度随埋藏深度的加深而增高。

称为希尔特定律。

12.深成变质作用:深成变质作用是指煤层因沉降而埋藏于地下深处,由于地热及上覆岩系静压力作用下煤所发生的变质作用。

13.岩浆变质作用:由于岩浆热、挥发分气体和压力的影响,使煤发生的变质作用14.动力变质作用::动力变质作用是指煤系形成后由于地壳构造变动的直接原因而造成煤发生变质的作用。

煤炭地质学科分类

煤炭地质学是一门综合性的地质学科,它以地质理论为基础,专注于研究煤、煤层、含煤岩系、煤盆地以及与煤共生的其他矿产(如油页岩、煤成气等)的物质成分、成因、性质及其分布规律。

该学科不仅涉及地质学的多个分支,如大地构造学、构造地质学、沉积学、矿床学等,而且与地球物理探矿和石油地质学等也有密切关系。

在学科分类上,煤炭地质学属于地质学的分支学科。

具体来说,它可以进一步细分为煤田地质学、煤岩学、煤化学等多个子学科。

煤田地质学主要研究煤田的形成、分布和演化规律,包括煤层的厚度、结构、形态、赋存状态等;煤岩学则关注煤的岩石学特征,如煤的宏观和微观结构、矿物杂质等;煤化学则研究煤的化学组成、性质及其转化利用过程中的化学变化。

此外,随着科学技术的进步,煤炭地质学还逐渐与计算机科学、环境科学、经济学等多学科交叉融合,形成了诸如煤炭资源信息系统、煤炭地质环境评价、煤炭经济地质学等新兴研究方向。

这些新兴研究方向不仅拓宽了煤炭地质学的研究领域,也为煤炭资源的合理开发、利用和环境保护提供了理论支持和实践指导。

总之,煤炭地质学作为一门综合性的地质学科,其学科分类涵盖了煤田地质学、煤岩学、煤化学等多个子学科,并与其他学科形成了广泛的交叉融合。

这些子学科和交叉研究方向共同构成了煤炭地质学的学科体系,为煤炭资源的勘探、开发、利用和环境保护提供了重要的理论支撑和实践指导。

第四章中国煤田地质第一节含煤地层与煤层我国地史上的聚煤期有14个,其中早石炭世、晚石炭世-早二叠世、晚二叠世、晚三叠世、早-中侏罗世、早白垩世和第三纪为主要聚煤期。

在这7个主要聚煤期中,以晚石炭世-早二叠世、晚二叠世、早-中侏罗世和早白垩世4个聚煤期更为重要,相应煤系地层中赋存的煤炭资源占我国煤炭资源总量的98%以上,煤层气资源占我国煤层气资源总量的99.5%以上。

1、主要聚煤期含煤地层(1)主要含煤地层分布晚石炭世至早二叠世晚石炭世至早二叠世的聚煤作用在我国北方形成海陆交互相石炭-二叠系含煤地层,主要赋存在华北赋煤区,含煤面积80万km2,构成了我国最主要的煤层气聚气区,即华北聚气区。

该区大地构造单元为华北地台的主体部分,地理分布范围西起贺兰山-六盘山,东临勃海和黄海,北起阴山-燕山,南到秦岭-大别山,包括了北京、天津、山东、河北、山西、河南、内蒙南部、辽宁南部、甘肃东部、宁夏东部、陕西大部、江苏北部和安徽北部的广大地区。

在华北赋煤区内,还广泛发育了早-中侏罗世含煤盆地,并见零星上三叠统和第三系含煤地层分布。

晚二叠世晚二叠世聚煤作用在我国南方十分强烈,含煤地层广泛分布于秦岭-大别山以南、龙门山-大雪山-哀牢山以东的华南赋煤区内,构成了我国华南煤层气聚气区。

该区大地构造单元属扬子地台和华南褶皱系,地理分布范围包括西南、中南、华东和华南的12个省区。

华南赋煤区内除有以龙潭组为代表的上二叠统含煤地层外,还有上石炭统、上三叠统-下侏罗统、第三系等含煤地层分布。

下-中侏罗统下-中侏罗统含煤地层主要分布在西北赋煤区,在华北赋煤区的分布也较为广泛。

西北赋煤区由塔里木地台、天山-兴蒙褶皱系西部天山段和秦祁昆仑褶皱带、祁连褶皱带、西秦岭褶皱带等大地构造单元组成,地理分布范围包括秦岭-昆仑山一线以北、贺兰山-六盘一线以西的新疆、青海、甘肃、宁夏等省区的全部或大部。

早-中侏罗世的聚煤作用在西北赋煤区广泛而强烈,所形成的煤炭资源在该区占绝对优势地位,并构成了我国西北煤层气聚气区的主体。

煤田地质学复习资料煤田地质学是地质学的一个重要分支,专门研究煤层形成的地质过程、煤的组成和结构、煤地质的应用等内容。

掌握煤田地质学知识对煤田地质勘探、煤炭资源的开发利用以及环境保护等方面具有重大意义。

本文将从煤的形成、煤矿地质条件、煤的分类与性质、煤层的赋存形式等角度进行复习总结,以期帮助读者更好地掌握煤田地质学的重要知识点。

一、煤的形成煤是由古代植物在地质历史长期的生物化学和地理变化作用下而形成的,属于一种主要的火山岩,并具有燃烧性的有机矿物。

煤的形成过程主要包括植物残体的堆积、压实和化学变质等阶段。

在这个过程中,植物残体经过不同的变质程度形成了不同类型的煤。

二、煤矿地质条件煤矿地质条件是指对于煤的形成、富集和保存起到决定性作用的一系列地质条件。

了解和掌握煤矿地质条件对于进行煤田勘探和煤矿开发具有重要意义。

煤矿地质条件包括以下几个方面:1. 煤层的赋存条件:煤层的赋存与沉积环境、煤层生热物质的供给及含气量密切相关。

2. 煤的成岩作用:成岩作用会导致煤中含水率的减少、挥发分和碳含量的增加。

3. 地质构造:构造对于煤层的分布、赋存等起到重要的控制作用。

4. 地下水条件:地下水在煤矿地质中起到很重要的作用,对煤层的赋存和开采都有一定影响。

三、煤的分类与性质煤的分类是根据煤的化学组成和物理特性进行的,主要包括无烟煤、炼焦煤、褐煤和泥炭等几类。

煤的性质则是指煤在各类实验条件下的物理、化学和热学特性。

煤的性质决定了其在煤矿开发、能源利用和环境保护等方面的应用价值。

四、煤层的赋存形式煤层的赋存形式是指煤在地质中的分布情况,包括煤层的厚度、煤层接触关系、煤层的分桩、岩性和破碎状态等。

了解煤层的赋存形式对于煤矿勘探和煤层的开采有着重要意义。

煤层的赋存形式也是煤田地质学中常用的一个分类方法。

总结:煤田地质学是煤炭资源开发利用的基础学科,它的研究内容十分丰富。

本文从煤的形成、煤矿地质条件、煤的分类与性质、煤层的赋存形式等角度进行了复习总结。

煤田地质学名词解释

1. 煤田地质学:煤田地质学是研究煤田地质特征、煤矿赋存规

律及煤炭资源形成与分布的学科,涉及矿床地质学、沉积学、构造地

质学等多个学科领域。

2. 煤田:煤田是指由保留有一定厚度的煤层的大面积地块,常

由多个同属于同一构造单元或地质单元的矿区组成。

3. 煤层:煤层是指由植物残体经地质作用形成的一种含碳物质

的沉积岩层,具有相对一致的特征和赋存规律,是煤田地质学的主要

研究对象。

4. 煤炭资源:煤炭资源是指位于地球地壳上的储量丰富的煤炭,经测量和评价后可作为能源资源开发利用的煤炭储量。

5. 煤炭储量:煤炭储量是指煤田中已探明、可开采且经测算的

可供开发利用的煤炭数量,通常以吨或立方米计量。

6. 煤矿工程地质学:煤矿工程地质学是指应用地质学原理与方法,研究煤炭资源开发与煤矿设计过程中的地质问题,如矿井稳定性、煤与岩层的工程性质、矿井通风等。

7. 煤田构造:煤田构造是指煤田地区的地壳构造特征,包括构

造形态、构造发育阶段、构造变形破碎带等,对于识别煤层赋存规律

和煤炭资源勘查具有重要意义。

8. 煤田沉积学:煤田沉积学是研究煤层的起源、发育和演化的

学科,关注煤层的沉积环境、沉积相、沉积旋回等,对煤炭资源的形

成和赋存规律具有重要影响。

9. 煤矿地质条件:煤矿地质条件是指煤矿产地的地质环境和地

质特征,包括煤层的倾角、岩层的稳定性、地下水条件等,对煤矿生

产安全和经济效益具有重要影响。

10. 煤化作用:煤化作用是指植物残体经过压力、温度、湿度等

地质作用,逐步转化为煤炭的过程,包括初级腐殖质到煤质的转化和

煤质的演化过程。

能源:是可以直接或通过转换能为人类提供所需有用能的资源。

可再生能源:太阳能、地热能、水力能、风能、海洋能、生物质能等;非再生能源:煤、石油、天然气、油页岩、核能等;常规能源或传统能源:煤、石油、天然气、水力能新能源:太阳能、地热能、核能、海洋能等应用较晚,并需要在新的技术基础上加以系统开发和利用。

一次能源:煤、石油、天然气、水力能从自然界得到后便可直接利用;二次能源:经过加工或转换得到的能源。

如电力、煤气、热能、氢能等。

化石能源:由动植物的死亡、堆积、埋藏和变化而生成的煤、石油、天然气、油页岩等。

煤田地质学的研究内容1、研究煤的物质组成和性质2、成煤作用的研究3、含煤岩系和煤层的研究4、聚煤盆地的研究5、煤聚积与分布规律的研究沼泽:是指地表土壤充分湿润,季节性或长期积水,有大量植物生长和堆积的低洼地段。

沼泽的形成条件:1)气候条件:温暖潮湿的气候条件;2)自然地理、地貌条件:首先,应有缓慢沉降的低洼地带,其二,泥炭沼泽发育地区大多与活动能量大的水体间有一定形式的保护屏障而成为相对隔离的地带;其三,地表地形高差变化不大且地表宽缓低平、能量低的地带。

3)水文条件:在水文条件上要求入水量大于出水量4)地质条件:地壳沉降速度与植物堆积的速率相对平衡,在地面平坦的低洼地段造成地区泄水条件不畅,有利于泥炭沼泽的发育。

泥炭沼泽的类型:1、按照泥炭沼泽的表面形态和水源补给,以及养分和植被等特征:低位沼泽、高位沼泽、中位沼泽2、按含盐度淡水沼泽、半咸水沼泽、咸水沼泽3、根据植物分类:水藓沼泽、草本沼泽、木本沼泽泥炭沼泽形成的方式:1由水域转化为泥炭沼泽,称为水域泥炭沼泽化:1)浅水缓岸湖泥炭沼泽化的发育模式2)深水陡岸湖泥炭沼泽化发育模式3)河流泥炭沼泽化模式;由陆地演化为泥炭沼泽,称为陆地泥炭沼泽化:1) 各种地貌类型中的草甸泥炭沼泽化2) 森林地带的沼泽化3) 永久冻土区的泥炭沼泽化有利发育泥炭沼泽的重要地区:1、近海有利发育泥炭沼泽的地区:1)滨海地带2)滨海地带的海湾3)三角洲平原4)滨海红树林泥炭沼泽2、内陆有利发育泥炭沼泽的地区:1)河流的发源地源头沟谷地区2)沟谷洼地(山间谷地):3)山间盆地4)洪积一冲积扇群5)牛轭湖6)河漫滩7)大陆内部的湖泊洼地8)冰蚀洼地9)溶蚀洼地植物遗体堆积方式1、原地堆积:指植物遗体在原来生长的沼泽中堆积并形成了泥炭2、异地堆积:指植物遗体从生长的地方经过相当距离的搬运后,再在三角洲前缘、冲积扇前缘、河漫滩洼地等地带堆积并形成了泥炭植物演化与成煤作用的关系:1、菌藻类植物时代2、裸蕨植物时代3、蕨类和种子蕨类植物时代4、裸子植物时代5、被子植物时代成煤作用:从植物死亡、堆积到转变成为煤所经过的一系列演化过程。

煤⽥地质学四、名词解释及简答题1、⾼分⼦:由许多化学式相同的单体(即简单的低分⼦有机化合物)相互连结成分⼦量很⼤⽽⼜⽐较复杂的⼤分⼦”2、灰分:煤中可燃物质完全燃烧,矿物质在⼀定的温度之下(815℃)产⽣分解、化合等复杂反应后所剩余的残渣叫做灰分3、稠核:煤的结构单元的核⼼部分是由多个苯环组成,通常称为稠核。

4、煤中有机质的基本结构单元:主要是带有⽀链和各种官能团的缩合稠核芳⾹系统5、煤的发热量:煤的发热量是指单位质量的煤完全燃烧所产⽣的全部热量6、粘结性:指煤粒(d<0.2mm)在隔绝空⽓受热(即⼲馏或热解)后能否粘结其本⾝或惰性物质形成焦块的能⼒。

7、结焦性:指煤粒隔绝空⽓受热后能否⽣成优质焦炭(焦炭强度和块度符合冶⾦焦的要求)的性质。

8、煤的反应性:煤的反应性,⼜称活性,指在⼀定温度条件下,煤与不同⽓化介质,如⼆氧化碳、氧、⽔蒸⽓相互作⽤的反应能⼒。

9、抗碎强度:指⼀定粒度的煤样⾃由落下后抗破碎的能⼒。

10、可磨性指数(HGI):表⽰粉碎煤的难易程度,是煤耐磨特性的⼀项煤质指标。

11、煤的灰熔点: 煤的灰熔点是煤灰熔融性的指标之⼀,评价动⼒⽤煤和⽓化⽤煤的重要指标12、煤的结渣性:指煤在⽓化或燃烧过程中,煤灰受热软化、熔融⽽结渣的性质。

1、植物遗体能顺利地堆积并转变为泥炭所需要的条件?(1) ⾸先需要有⼤量植物的持续繁盛; (2) 其次是植物遗体不⾄全部被氧化分解,能够保存下来并转化为泥炭;具备这样条件的场所就是沼泽。

2、沼泽:是地表⼟壤充分湿润、季节性或长期积⽔,丛⽣着喜湿性沼泽植物的低洼地段3、煤的原地⽣成说及其的主要依据是什么?原地⽣成说认为,造煤植物的残骸堆积于植物繁衍⽣存的泥炭沼泽内,没有经过搬运,在原地堆积并转变为泥炭,最终成煤。

⑴现代泥炭沼泽(湿地)繁殖⼤量植物,在原地堆积形成泥炭,且没有发现被搬运的迹象;⑵煤层底板中有垂直的根系化⽯,煤层底板为植物⽣长的⼟壤,即有根⼟岩的存在;⑶煤层中陆源碎屑矿物⽐较少;⑷⼤多数煤层厚度⽐较稳定,在⼤⾯积范围内可以对⽐,说明当时成煤环境是⼀种稳定的环境。