新人教版高中历史必修二第四单元复习提纲(四)

- 格式:ppt

- 大小:538.00 KB

- 文档页数:28

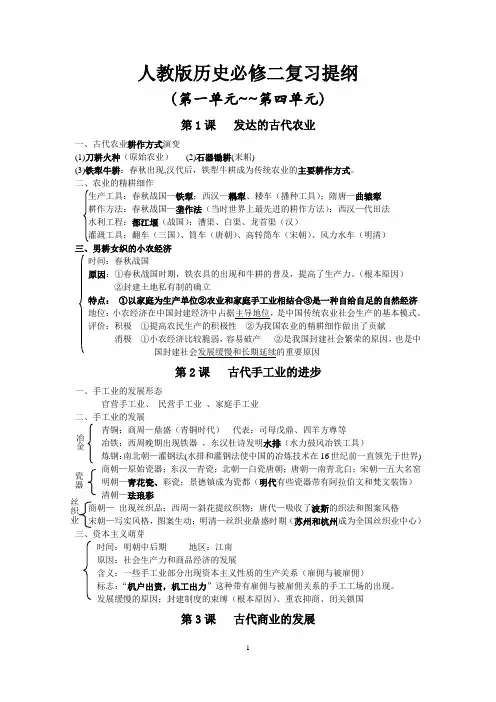

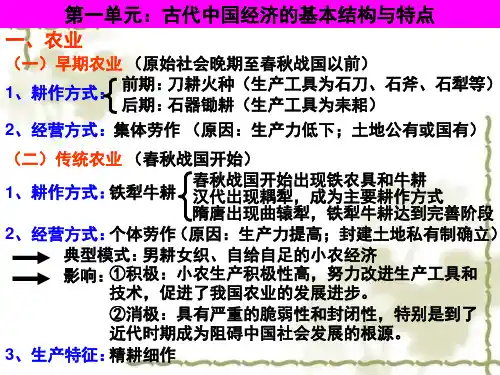

人教版历史必修二复习提纲(第一单元~~第四单元)第1课 发达的古代农业一、古代农业耕作方式演变(1)刀耕火种(原始农业) (2)石器锄耕(耒耜)(3)铁犁牛耕:春秋出现,汉代后,铁犁牛耕成为传统农业的主要耕作方式。

二、农业的精耕细作生产工具:春秋战国—铁犁;西汉—耦犁、耧车(播种工具);隋唐—曲辕犁耕作方法:春秋战国—垄作法(当时世界上最先进的耕作方法);西汉—代田法水利工程:都江堰(战国);漕渠、白渠、龙首渠(汉)灌溉工具:翻车(三国)、筒车(唐朝)、高转筒车(宋朝)、风力水车(明清)三、男耕女织的小农经济时间:春秋战国原因:①春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的普及,提高了生产力。

(根本原因) ②封建土地私有制的确立特点: ①以家庭为生产单位②农业和家庭手工业相结合③是一种自给自足的自然经济 地位:小农经济在中国封建经济中占据主导地位,是中国传统农业社会生产的基本模式。

评价:积极 ①提高农民生产的积极性 ②为我国农业的精耕细作做出了贡献消极 ①小农经济比较脆弱,容易破产 ②是我国封建社会繁荣的原因,也是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因第2课 古代手工业的进步一、手工业的发展形态官营手工业、 民营手工业 、家庭手工业二、手工业的发展青铜:商周—鼎盛(青铜时代) 代表:司母戊鼎、四羊方尊等 冶铁:西周晚期出现铁器 ,东汉杜诗发明水排(水力鼓风冶铁工具)炼钢:南北朝—灌钢法(水排和灌钢法使中国的冶炼技术在16世纪前一直领先于世界) 商朝—原始瓷器;东汉—青瓷;北朝—白瓷唐朝;唐朝—南青北白;宋朝—五大名窑 明朝—青花瓷、彩瓷;景德镇成为瓷都(明代有些瓷器带有阿拉伯文和梵文装饰) 清朝—珐琅彩 商朝— 出现丝织品;西周—斜花提纹织物;唐代—吸收了波斯的织法和图案风格 宋朝—写实风格,图案生动;明清—丝织业鼎盛时期(苏州和杭州成为全国丝织业中心)三、资本主义萌芽时间:明朝中后期 地区:江南原因:社会生产力和商品经济的发展含义:一些手工业部分出现资本主义性质的生产关系(雇佣与被雇佣)标志:“机户出资,机工出力”这种带有雇佣与被雇佣关系的手工工场的出现。

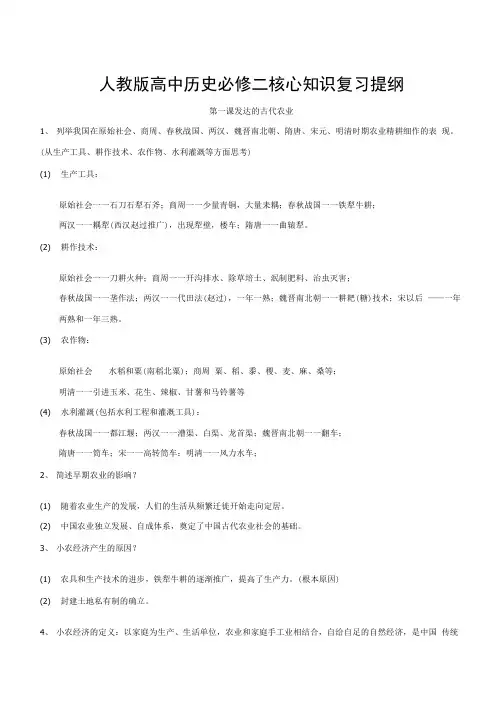

人教版高中历史必修二核心知识复习提纲第一课发达的古代农业1、列举我国在原始社会、商周、春秋战国、两汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元、明清时期农业精耕细作的表现。

(从生产工具、耕作技术、农作物、水利灌溉等方面思考)(1)生产工具:原始社会一一石刀石犁石斧;商周一一少量青铜,大量耒耦;春秋战国一一铁犁牛耕;两汉一一耦犁(西汉赵过推广),出现犁壁,楼车;隋唐一一曲辕犁。

(2)耕作技术:原始社会一一刀耕火种;商周一一开沟排水、除草培土、泯制肥料、治虫灭害;春秋战国一一垄作法;两汉一一代田法(赵过),一年一熟;魏晋南北朝一一耕耙(糖)技术;宋以后——一年两熟和一年三熟。

(3)农作物:原始社会水稻和粟(南稻北粟);商周粟、稻、黍、稷、麦、麻、桑等;明清一一引进玉米、花生、辣椒、甘薯和马铃薯等(4)水利灌溉(包括水利工程和灌溉工具):春秋战国一一都江堰;两汉一一漕渠、白渠、龙首渠;魏晋南北朝一一翻车;隋唐一一筒车;宋一一高转筒车;明清一一风力水车;2、简述早期农业的影响?(1)随着农业生产的发展,人们的生活从频繁迁徙开始走向定居。

(2)中国农业独立发展、自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础。

3、小农经济产生的原因?(1)农具和生产技术的进步,铁犁牛耕的逐渐推广,提高了生产力。

(根本原因)(2)封建土地私有制的确立。

4、小农经济的定义:以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,自给自足的自然经济,是中国传统农业社会生产的基本模式。

5、简述小农经济的特点?(1)以家庭为单位;(2)农业和家庭手工业相结合;(3)自给自足;(4)精耕细作;6、如何评价小农经济?(地位)(1)它是中国传统农业社会生产的基本模式。

(积极性)(2)小农经济下的农民,拥有一定地的土地、农具或耕畜等生产资料,具有生产积极性;(3)农民在自己有限的土地上,努力提高耕作技术,为我国农业的精耕细作做出了重要贡献。

(消极性)(4)经营规模小,在封建地主的沉重剥削下,农民需要承担沉重的徭役,小农经济十分脆弱, 每遇灾荒瘟疫,大多失去土地或者破产流亡。

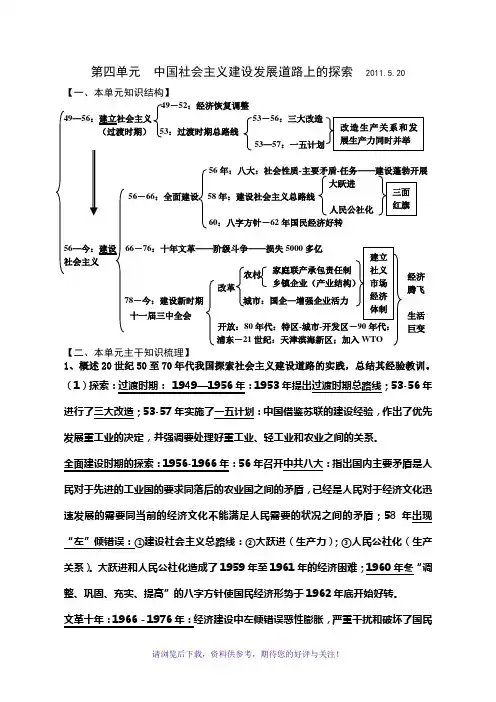

第四单元 中国社会主义建设发展道路上的探索 2011.5.20【一、本单元知识结构】 49-52:经济恢复调整 49—56:建立社会主义 53-56:三大改造(过渡时期) 53:过渡时期总路线 53—57:一五计划 56年:八大:社会性质-主要矛盾-任务——建设蓬勃开展大跃进 56-66:全面建设 58年:建设社会主义总路线 人民公社化60:八字方针-62年国民经济好转56-76:十年文革——阶级斗争——损失5000多亿 社会主义 农村 改革 -今:建设新时期 城市:国企—增强企业活力 开放:80年代:特区-城市-开发区-90年代: 浦东-21世纪:天津滨海新区;加入WTO【二、本单元主干知识梳理】1、概述20世纪50至70年代我国探索社会主义建设道路的实践,总结其经验教训。

(1)探索:过渡时期: 1949—1956年:1953年提出过渡时期总路线;53-56年进行了三大改造;53-57年实施了一五计划:中国借鉴苏联的建设经验,作出了优先发展重工业的决定,并强调要处理好重工业、轻工业和农业之间的关系。

全面建设时期的探索:1956-1966年:56年召开中共八大:指出国内主要矛盾是人民对于先进的工业国的要求同落后的农业国之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前的经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾;58年出现“左”倾错误:①建设社会主义总路线:②大跃进(生产力);③人民公社化(生产关系)。

大跃进和人民公社化造成了1959年至1961年的经济困难;1960年冬“调整、巩固、充实、提高”的八字方针使国民经济形势于1962年底开始好转。

文革十年:1966-1976年:经济建设中左倾错误恶性膨胀,严重干扰和破坏了国民家庭联产承包责任制 乡镇企业(产业结构) 改造生产关系和发展生产力同时并举三面 红旗 十一届三中全会 建立 社义 市场 经济 体制 经济 腾飞 生活巨变经济建设,导致人民生活水平长期在低水平线上徘徊。

高中历史必修二复习提纲一、古代希腊罗马文明A.希腊城邦文明1.希腊城邦的形成2.雅典民主制的特点和运行机制3.斯巴达政治制度的特点和运行机制4.希腊城邦文化的影响B.罗马帝国的兴起和发展1.罗马建立共和国和扩张2.凯撒和奥古斯都时期的政治制度和3.罗马帝国的疆域和政治制度4.罗马帝国文化的传播与影响二、东亚古代文明A.中国古代文明的形成和发展1.先秦时期的政治制度和思想2.秦朝的统一和政治制度3.汉朝的兴起和政治制度4.汉朝的国内经济状况和对外交往B.日本和韩国的古代文明1.日本古代的政治制度和文化2.韩国古代的政治制度和文化三、撒拉丁的伊斯兰帝国A.伊斯兰教的兴起和传播1.穆罕默德的生平和伊斯兰教教义2.安达卢西亚的摩尔人文明B.西欧基督教世界与伊斯兰帝国的冲突1.卡拉曼阿尔苏德的征服2.圣地战争的起因和结果C.撒拉丁的对外扩张和文化影响1.撒拉丁的统治和政治制度2.撒拉丁对文化和科技的贡献四、非洲古代文明A.尼罗河流域的文明1.古埃及的政治制度和社会结构2.埃及的宗教信仰和文化成就B.西非撒哈拉沙漠南部的文明1.马里帝国的兴起和发展2.西非的贸易和文化交流五、欧洲中世纪文明A.封建制度和领地制1.封建制度的特点和产生背景2.领地制的组成和特点B.城市兴起和商业经济的发展1.城市的兴起和城市组织2.商业经济的发展和金融制度C.宗教和宗教战争1.文艺复兴运动和宗教的背景2.宗教战争的起因和影响D.封建时代的文化成就1.文学、艺术和建筑的发展2.教育和科技的进步六、东南亚和南亚的古代文明A.印度古代文明1.印度教的兴起和影响2.印度的政治制度和社会发展B.东南亚群岛的古代文明1.玛朗帝国的兴起和政治制度2.钦朝的兴起和政治制度七、文艺复兴与大航海时代A.文艺复兴运动1.文艺复兴的起源和特点2.文艺复兴对艺术、文学和科学的影响B.大航海时代1.地理大发现的背景和意义2.葡萄牙和西班牙在大航海时代的成就和贡献八、明清社会和文化的变革A.明朝的政治制度和社会状况1.明朝的封建制度和中央集权2.明朝社会经济的发展和变革B.清朝的政治制度和社会状况1.清朝的农奴制度和满洲政权2.清朝社会经济的发展和变革C.明清的文化成就和传统文化的衰落1.明清文学、艺术和科学的发展2.传统文化在明清时期的衰落和消亡九、政治革命与新兴国家的诞生A.英国资产阶级革命1.英国资产阶级革命的原因和影响2.英国议会制度的形成和特点B.法国大革命1.法国大革命的起因和影响2.法国大革命的阶段和重要事件C.美国独立战争和宪政制度的形成1.美国独立战争的起因和影响2.美国宪政制度的形成和特点十、工业革命和资本主义的兴起A.工业革命的起因和影响1.英国工业革命的背景和条件2.工业革命对世界经济的影响B.资本主义经济的发展和特点1.资本主义经济的本质和特征2.拉萨尔关于资本主义的理论以上提纲涵盖了高中历史必修二的主要内容,可以对各个章节进行系统的复习,有助于理解历史发展的脉络和重要事件的内涵。

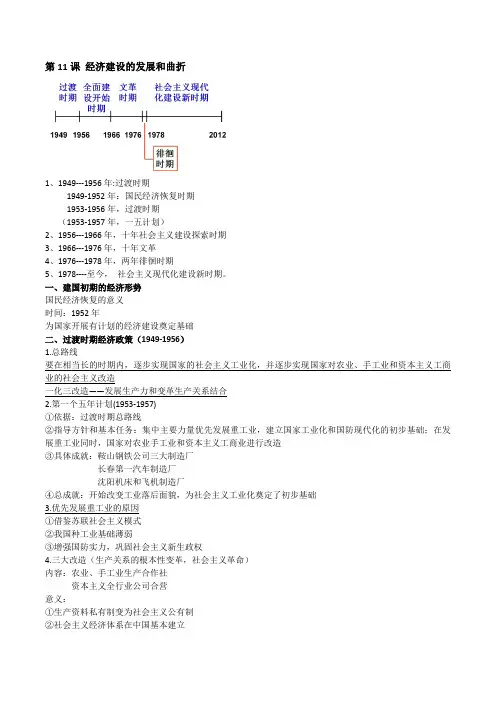

第11课经济建设的发展和曲折1、1949---1956年:过渡时期1949-1952年:国民经济恢复时期1953-1956年,过渡时期(1953-1957年,一五计划)2、1956---1966年,十年社会主义建设探索时期3、1966---1976年,十年文革4、1976---1978年,两年徘徊时期5、1978----至今,社会主义现代化建设新时期。

一、建国初期的经济形势国民经济恢复的意义时间:1952年为国家开展有计划的经济建设奠定基础二、过渡时期经济政策(1949-1956)1.总路线要在相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造一化三改造——发展生产力和变革生产关系结合2.第一个五年计划(1953-1957)①依据:过渡时期总路线②指导方针和基本任务:集中主要力量优先发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;在发展重工业同时,国家对农业手工业和资本主义工商业进行改造③具体成就:鞍山钢铁公司三大制造厂长春第一汽车制造厂沈阳机床和飞机制造厂④总成就:开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础3.优先发展重工业的原因①借鉴苏联社会主义模式②我国种工业基础薄弱③增强国防实力,巩固社会主义新生政权4.三大改造(生产关系的根本性变革,社会主义革命)内容:农业、手工业生产合作社资本主义全行业公司合营意义:①生产资料私有制变为社会主义公有制②社会主义经济体系在中国基本建立5.社会主义制度的建立标志:1956年底,三大改造完成,标志着社会主义制度建立;建立起单一公有制的计划经济体系;中国进入社会主义初级阶段。

三、国民经济曲折发展1.中共八大时间:1956年地点:北京背景:社会主义制度在中国建立内容:①主要矛盾:人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾②主要任务:集中精力把中国从落后的农业国变为先进的工业国评价:是对社会主义道路的一次成功探索,未能坚持2.大跃进(以大炼钢铁为中心,生产力)和人民公社(生产关系)(1)时间:1958年起(2)指导思想:总路线、1958年、中共八大二次会议、内容:鼓足干劲,力争上游,多快好省建设社会主义(3)评价:①反映了人们的迫切需求经济②违背了经济发展规律③超越了历史发展阶段结果:造成三年经济混乱(1959-1961)3.面对严重经济困难的对策及结果在农村工作中纠正“左”倾错误国民经济调整:八字方针,1960,调整、巩固、充实、提高1962年逐渐恢复和发展1965年国民经济调整基本完成,在一些领域取得重大成就四、文革阶段的经济建设1.国民经济的劫难左倾错误恶性膨胀,国民经济严重破坏2.纠正措施周恩来主持工作1971-1975 结果:1973年经济复苏邓小平主持工作,全面整顿时间:1975 实质:系统的纠正“文革”错误成效:国民经济迅速回升1956—1976年社会主义建设探索中的启示12课从计划经济到市场经济一、十一届三中全会.时间地点:1978年主要内容思想:①高度评价真理标准问题的讨论②确定解放思想实事求是的方针政治:停止“以阶级斗争为纲”的错误口号经济:①决定实行改革开放②工作重心转移到经济建设组织:①拨乱反正,审查解决冤假错案②正确评价领导人的功过是非二、经济体制改革1.总体认识原因:计划经济体制的弊端目的:解放发展生产力前提:坚持社会主义制度实质:社会主义制度的自我完善和发展2.农村经济体制改革对象:人民公社“一大二公、一平二调”体制开始时间:1978年12月开始地点:安徽凤阳小岗村改革内容:意义:①废除了人民公社“一大二公”的旧体制,农民有了生产和分配的自主权,克服了过去分配中的平均主义弊端,极大地调动了农民的生产积极性②促进了农业的发展,解决了中国的吃饭问题,稳定了农村,促进了农村建设和发展③推动了城市改革3.城市经济改革开始时间:1984年后中心环节:增强企业活力,高或企业内容:4.社会主义市场经济体制的建立根本原因:生产力发展的需要和结果基础条件:改革开放,市场经济的发展关键因素:邓小平南巡讲话确定:1992年中共十四大,提出改革目标是建立社会主义市场经济体制框架:1993年,中共十四届三中全会确立了我国社会主义市场经济体制的基本框架。

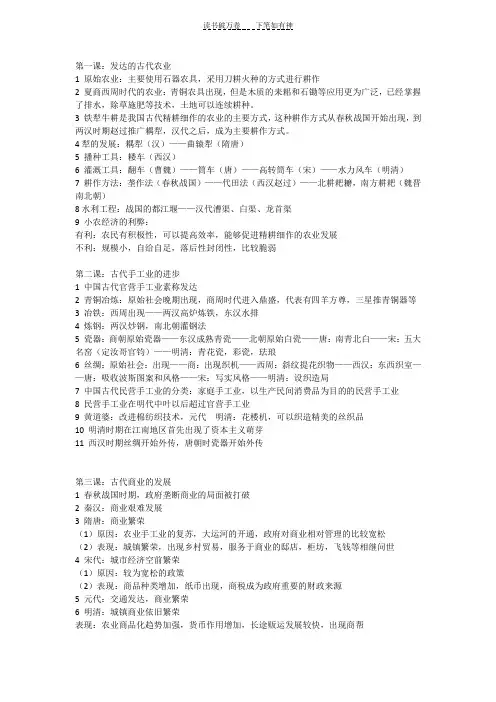

第一课:发达的古代农业1 原始农业:主要使用石器农具,采用刀耕火种的方式进行耕作2 夏商西周时代的农业:青铜农具出现,但是木质的耒耜和石锄等应用更为广泛,已经掌握了排水,除草施肥等技术,土地可以连续耕种。

3 铁犁牛耕是我国古代精耕细作的农业的主要方式,这种耕作方式从春秋战国开始出现,到两汉时期赵过推广耦犁,汉代之后,成为主要耕作方式。

4犁的发展:耦犁(汉)——曲辕犁(隋唐)5 播种工具:耧车(西汉)6 灌溉工具:翻车(曹魏)——筒车(唐)——高转筒车(宋)——水力风车(明清)7 耕作方法:垄作法(春秋战国)——代田法(西汉赵过)——北耕耙耱,南方耕耙(魏晋南北朝)8水利工程:战国的都江堰——汉代漕渠、白渠、龙首渠9 小农经济的利弊:有利:农民有积极性,可以提高效率,能够促进精耕细作的农业发展不利:规模小,自给自足,落后性封闭性,比较脆弱第二课:古代手工业的进步1 中国古代官营手工业素称发达2 青铜冶炼:原始社会晚期出现,商周时代进入鼎盛,代表有四羊方尊,三星推青铜器等3 冶铁:西周出现——两汉高炉炼铁,东汉水排4 炼钢:两汉炒钢,南北朝灌钢法5 瓷器:商朝原始瓷器——东汉成熟青瓷——北朝原始白瓷——唐:南青北白——宋:五大名窑(定汝哥官钧)——明清:青花瓷,彩瓷,珐琅6 丝绸:原始社会:出现——商:出现织机——西周:斜纹提花织物——西汉:东西织室——唐:吸收波斯图案和风格——宋:写实风格——明清:设织造局7 中国古代民营手工业的分类:家庭手工业,以生产民间消费品为目的的民营手工业8 民营手工业在明代中叶以后超过官营手工业9 黄道婆:改进棉纺织技术,元代明清:花楼机,可以织造精美的丝织品10 明清时期在江南地区首先出现了资本主义萌芽11 西汉时期丝绸开始外传,唐朝时瓷器开始外传第三课:古代商业的发展1 春秋战国时期,政府垄断商业的局面被打破2 秦汉:商业艰难发展3 隋唐:商业繁荣(1)原因:农业手工业的复苏,大运河的开通,政府对商业相对管理的比较宽松(2)表现:城镇繁荣,出现乡村贸易,服务于商业的邸店,柜坊,飞钱等相继问世4 宋代:城市经济空前繁荣(1)原因:较为宽松的政策(2)表现:商品种类增加,纸币出现,商税成为政府重要的财政来源5 元代:交通发达,商业繁荣6 明清:城镇商业依旧繁荣表现:农业商品化趋势加强,货币作用增加,长途贩运发展较快,出现商帮7 宋代以前的城市和宋代以后的城市的差别:(1)宋以前的城市当中坊市分开,商业活动受到地点限制,宋代以后没有(2)宋代以前的城市商业活动受到时间限制,有开市和闭市时间,宋代以后消失(3)宋代以前商业受到官府的直接控制,宋代以后消失8 长安,洛阳,开封,临安,大都是著名的政治和商业中心,扬州成都市著名的商业中心9 唐代广州是最重要的港口,两宋时随外贸易很发达,元朝时对外贸易港口最大的为泉州,明清由于海禁和闭关锁国,对外贸易缩减10 贡赐贸易是明清时期官府主导下的主要随外贸易形式11 清代闭关锁国政策下,广州十三行是唯一许可的对外贸易机构第四课:中国古代经济政策1 夏商西周时代的土地制度为井田制,是一种国有土地制度,春秋战国时期,封建土地私有制出现,出现这种变化的根本原因是生产力的发展2 鲁国的初税亩和秦国的商鞅变法是土地所有制转变变法的代表3 均田制的时间为北魏到唐代初期4 明代张居正主持实行一条鞭法,按人口和田亩收取赋税,并且编订鱼鳞图册5 统治者出于维护统治的需要,都大力维护小农经济。

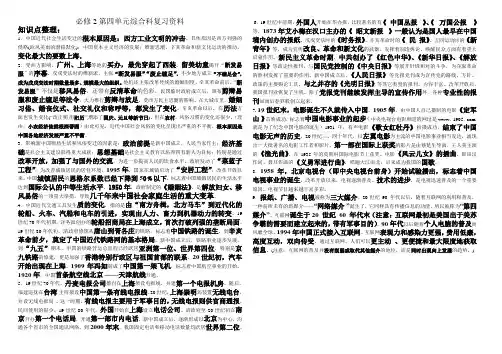

必修2第四单元综合科复习资料知识点整理:1.中国近代社会生活变迁的根本原因是:西方工业文明的冲击。

具体原因是西方列强的侵略(欧风美雨的潜移默化);中国资本主义经济的发展;维新思潮、辛亥革命和新文化运动的推动。

变化最大的要数上海。

2.受西方影响,广州、上海等地的买办,最先穿起了西装。

留美幼童揭开“断发易服”的序幕。

戊戌变法时的维新派,主张“断发易服”“废止缠足”,不少地方成立“不缠足会”,成为戊戌变法时期数量最多、规模最大的组织。

他们还主张改革传统的婚姻制度。

辛亥革命前后,“断发易服”不仅是移风易俗,还带有反清革命的色彩。

民国临时政府成立后,颁布剪辫易服和废止缠足等法令,大力推行剪辫与放足。

受西方民主思潮的影响,在大城市里,婚姻习俗、婚丧仪式、社交礼仪和称呼等,都发生了变化。

辛亥革命以后,在历法方面也发生变化(“改正朔,用阳历”,增添了国庆、元旦等新节日)。

但在农村,风俗习惯的变化还很少。

(理由:小农经济依然根深蒂固)由此可见,近代中国社会风俗的变化呈现出严重的不平衡,根本原因是中国各地经济发展严重不平衡。

3.影响新中国物质生活和风俗变迁的因素是:政治前提是新中国成立,人民当家作主;经济基础是社会主义建设取得重大成就;思想基础是社会主义教育以培养四有新人为目标;特别是通过改革开放,加强了与国外的交流。

为进一步提高人民的饮食水平,政府发动了“菜蓝子工程”;为改善城镇居民的居住环境,1995年,国家在城镇启动了“安居工程”;改革开放以来,中国城镇居民的恩格尔系数已经下降到50﹪以下,标志着中国城镇居民的生活水平达到国际公认的中等生活水平。

1950年,政府制定的《婚姻法》,是解放妇女、移风易俗的一项重大举措,导致几千年来中国社会家庭生活的重大变革。

4.中国近代交通工具发生质的变化,指的是由“南方舟楫,北方马车”到近代化的轮船、火车、汽船和电车的引进,实现由人力、畜力到机器动力的转变。

19世纪70年代初期,洋务派创办的轮船招商局在上海成立,首次打破列强的垄断局面。

高中历史必修二复习提纲第一单元古代中国经济的基本结构与特点1、精耕细作的古代农业课程标准:知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。

★耕作方式演变过程:刀耕火种石器锄耕铁犁牛耕★土地制度:氏族公社土地公有制奴隶主贵族土地国有制(井田制)封建土地所有制、屯田制、均田制★中国农业经济的基本特点:以家庭为生产、生活单位的小农经济;以铁犁牛耕为主要方式的精耕细作知识要点归纳一、从刀耕火种到铁犁牛耕——耕作方式不断进步1.原始农业采用“刀耕火种”方式。

2.在距今七八千年前,耒耜的出现和普遍使用,标志着我国农业进入“耜耕”或“石器锄耕”阶段。

3.商周时期,出现了少量青铜农具和中耕农具,掌握了开沟排灌、除草培土、沤制绿肥、治虫灭害技术。

农业生产得到发展。

4.春秋时期,铁器农具、牛耕出现,战国时期推广,此后铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式。

二、土地制度的演变1.原始社会:土地属于氏族公社所有,公社成员集体耕种,平均消费。

2.奴隶社会(夏商周):土地归国家所有,实行井田制。

(1)发展过程:开始实行(商)——盛行(西周)——瓦解(春秋)——废除(战国)。

(2)瓦解及原因:春秋时期,铁农具和牛耕的使用(根本原因),生产力的发展,井田制这种生产方式不能适应生产力发展的需要;许多私田出现;战争频繁,劳动力减少;鲁国等进行税制改革,促使土地逐步由国有向私有转变,逐步形成了封建土地所有制的剥削方式,井田制逐步瓦解。

3.封建社会的土地所有制:(1)封建土地所有制的形成。

战国时期,各诸侯国先后进行了变法运动。

封建制度最终在各国确立起来。

其中,秦国的商鞅变法最为彻底,废除井田制,以法律形式确立封建土地所有制。

(2)封建土地所有制特点。

封建土地所有制在中国存在两千多年;封建地主依靠政治经济特权,大量兼并农民土地;广大农民只有很少土地或完全没有土地,受封建地主和国家的剥削和压迫,生活贫困。

(3)屯田制(三国)原因:东汉末年,曹操为筹措军粮,推行屯田。

岳麓版高中历史必修二复习提纲(经济发展史)第一单元中国古代的农耕经济考纲课标解读:1、农业的主要耕作方式和土地制度:知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。

耕作方式演变过程:刀耕火种石器锄耕铁犁牛耕土地制度:氏族公社土地公有制商周贵族土地国有制(井田制)战国以来土地私有制(君主私有土地、地主私有土地和自耕农私有土地)、国有土地(屯田制、均田制等)中国古代农业经济的基本特点:以种植业为主、家畜饲养业为辅(种植业形成南稻北粟的农业种植结构);精耕细作的农业生产模式;“男耕女织”式的经营方式;各地区各民族农业发展不平衡。

2、手工业的发展:列举古代中国手工业发展的基本史实,认识古代中国手工业发展的特征。

古代手工业发展的特征:①历史悠久,素称发达。

②官营手工业、私营手工业、家庭手工业三种经营形态并存。

③部门不断增加,分工越来越细。

④手工业生产技术不断进步、手工业生产规模不断扩大。

⑤经济重心南移与手工业生产布局成相应变化。

3、商业的发展:概述古代中国商业发展的概貌,了解古代中国商业发展的特点。

古代商业发展的特征:①与农业、手工业的发展紧密相联,相辅相成②受重农抑商政策制约,发展艰难而曲折③阶段性特征明显,各个时期发展极不平衡④货币问题始终掺杂其间。

4、资本主义萌芽与“重农抑商”和“海禁”政策:了解“重农抑商”“海禁”等政策及其影响,分析中国资本主义萌芽发展缓慢的原因。

重农抑商政策的影响:不仅阻碍工商业的发展,而且强化了农业和家庭手工业相结合的自然经济。

海禁、闭关锁国政策的影响:阻碍了资本主义萌芽的发展,使中国与世隔绝,落后于世界潮流。

中国资本主义萌芽发展缓慢的原因:受封建制度的束缚,如“重农抑商”“闭关锁国”政策。

一、精耕细作农业生产模式的形成(一)农业的起源:1、原始农业的产生:原始农业是从采集经济向种植经济发展而来的;2、南稻北粟:中国农耕经济最早在黄河流域和长江流域形成规模,在发展初期就已显露出地域的差别,即北方以旱地的粟麦生产为主,南方以水田稻作生产为代表,并在各自的扩展、传播中相互交融。

中国特色社会主义建设的道路过渡时期的经济建设

(1949年-1956年)

建国初期的严峻形势

国民经济的恢复时期

一五计划

三大改造

内容

目的

成就

意义

农业

手工业

资本主义工商业

意义

十年探索时期的经济建设

(1956年-1966年)

成功地探索

中共八大(1956年)

主要矛盾

主要任务

经济方针

评价

1960年对国民经济的调整

失败的探索

八大二次会议

(1958年)

大跃进

人民公社化运动

文革期间国民经济调整

(1966-1976)

周恩来:1971年

邓小平:1975年

两年徘徊时期

(1976-1978)“两个凡是”方针

改革开放

十一届三中全会

背景

主要内容

意义

改革

从计划经济到市场经济

经济体制改革

原因

前提

目的

实质

目的

农村经济体制改革

背景

过程

城市经济体制改革

中心环节

措施

微观

宏观

社会主义市场经济体制的建立

背景

提出

定为目标

完善

基本建立开放

经济特区的创办

(1980年)

背景

国际

国内

设立

意义

沿海经济开放区

沿海经济开放城市

沿海经济开放区

经济技术开发区

对外开放格局的形成过程

对外开放格局的特点。