综合布线规范

- 格式:ppt

- 大小:1.35 MB

- 文档页数:30

综合布线技术要求及相关规范1、综合要求1.1. 本项目包括:A、电脑网络布线;B、电视点布线;U电话点布线;D、闭路电视监控布线。

1.2. 电源布线不在综合布线范围内,计算机网络布线作为备用配电,电话、电视不作为备用配电。

1.3. 算机网络布线如有户外部分,则采用光纤布线,电话、电视等户外部分由施工方施工。

1.4. 应符合综合布线的国家标准和电气安全等方面的国家标准。

1.5. 应充分考虑导线与用户相关设备之间的阻抗匹配、传输距离、线间电容、串扰、回波、损耗等因素。

1.6. 在布线系统中充分考虑整体布线工程的防雷与接地问题,建立独立的接地网,必须提供完整可行的防雷与接地方案。

2、其他要求2.1 系统的测试和验收该系统的测试和验收参照中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(CECS89:97),并根据最新标准修订后的以下标准进行设计和验收。

2.1.1 整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试。

1)国家电气规范与国家电气安全规范。

2)BS7430--接地3)EIA∕TIA568B及569标准4)ISO∕IECDIS11801(2002)建筑与建筑群综合布线系统工程国际标准。

5)CECS72:92建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。

2.1.2 设备安装、测试、开通1)测试工具采用FLUKEDSP4300电缆测试仪进行验收测试,所有电脑网络信息点(含备份点)按TIA/EIA568B信道测试模型100%通过测试。

2)仪器、仪表和安装材料的安装、测量和调试均由施工方提供。

3)机械结构设备应进行抗震加固。

2.1.3 移交测试1)提交试验的条件应符合技术规格书。

根据上述要求,施工方应提供试验条件、方法和程序草稿,经协商后,由双方共同拟订最终试验文件。

2)移交测试是在用户方督导人员在场的情况下由施工方的人员进行的。

3)如移交测试不符合测试文件的要求,则重新进行系统测试。

新版综合布线施工规范标准综合布线施工规范标准一、管道材料选择和施工要求1、水平子系统水平子系统的走线管道分为两部分:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。

总线槽与分线槽或线管之间需要有过渡连接。

总线槽的宽度与高度比例应为3:1,线槽中放置的双绞线不应超过三层。

线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。

在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。

根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。

最新标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求。

但是,保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。

因此,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。

线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。

双绞线和光纤对安装有不同的要求。

对于需要传输高速数据的超五类线,垂直竖井内的线槽应仔细考虑双绞线的固定,以避免牵拉力过大导致影响线缆的传输性能。

2、缆线的敷设和保护方式检验缆线应按以下要求敷设:缆线的型式、规格应与设计规定相符。

缆线的布放应自然平直,不得产生扭曲、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。

缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。

标签应选用不易损坏的材料。

缆线终接后,应有余量。

交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区为10~30mm;光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

缆线的弯曲半径应符合以下规定:1)非屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;2)屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍;3)主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;4)光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。

电源线、综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求。

在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,应在信道两端出口处用填充材料进行封堵。

综合布线规范随着现代化信息技术的飞速发展,网络已经成为我们日常生活和工作的重要组成部分。

而在构建一个稳定、高效的网络环境中,综合布线的规范必不可少。

本文将重点介绍综合布线规范的基本要求、常见问题以及一些实施建议。

一、综合布线规范的基本要求1. 合理设计:在进行综合布线的时候,需要进行合理的设计,根据不同的网络需求和空间结构,划定电缆走向和布线路径。

在设计过程中,需要考虑到布线的可扩展性,确保未来网络升级的便利性。

2. 测量标准:在进行综合布线前,需要使用专业设备进行测量。

测量结果能够提供给设计师参考,确保布线的质量和可靠性。

测量标准可以根据不同的要求来制定,但是一般都会包括电缆长度、信号强度等指标。

3. 电缆选择:选择合适的电缆是综合布线过程中非常重要的一步。

根据网络需求和传输距离来选择合适的电缆类型,如双绞线、光纤等。

同时,在选择电缆时需要考虑到其保护性能、抗干扰性能等因素。

4. 安全性保障:综合布线过程中需要确保电缆的安全性。

电缆需要有良好的绝缘性能和耐火性能,以防止安全事故的发生。

此外,对于布线区域的安全环境也需要进行评估和保障。

5. 标识和管理:为了方便布线的管理和维护,需要对每一段电缆进行标识。

标识可以包括所属部门、电缆类型、安装日期等信息。

同时,需要建立相应的档案管理系统,方便对布线进行跟踪和维护。

二、综合布线常见问题及解决方法1. 电缆长度超过规定距离:如果一段电缆的长度超过了规定距离,可能会导致信号衰减或者延迟。

解决方法可以通过增加信号放大器、使用中继装置或者重新设计布线路径等途径。

2. 电缆过多导致混乱:如果布线区域电缆过多,可能会造成混乱和隐患。

此时可以重新规划布线路径,进行分类和整理,并确保每一段电缆都有清晰的标识。

3. 技术标准不符合要求:在综合布线过程中,有时可能会遇到技术标准与实际要求不符的情况。

解决方法可以通过重新评估需求并进行调整,或者与相关技术人员进行沟通和协商。

综合布线规范技术要点

1.规划和设计阶段:

-在进行综合布线前,需要进行详细的规划和设计,考虑建筑物的结构、布局、用户需求等因素,确定布线的路径和布置方式。

2.网络布线要求:

-网络布线一般采用屏蔽双绞线(UTP)或光纤,选择合适的介质和线缆类型,根据具体需求决定传输速率和带宽要求。

-网络布线时需要考虑信号干扰和传输距离等因素,避免与电源线、照明线等干扰源靠近或串扰。

3.机房布线要求:

-机房是布线的核心区域,布线时需要合理规划机柜、机架、配线架等设备的布置和排列,便于维护和管理。

-在机房内进行布线时,需要遵守安全规范,严格控制布线的长度和弯曲半径,避免信号损失和线缆破损。

4.增强类布线要求:

- 在一些需要高速数据传输的场景中,如数据中心和服务器房,通常会采用增强类布线,如Cat 6A和Cat 7线缆,以支持更高的传输速率和带宽。

-增强类布线时,需要采取更严格的设计和安装措施,保证信号传输的稳定性和可靠性,如减少电磁干扰、增加接地措施等。

5.标准化布线接口:

-综合布线中,需要使用统一的标准化接口,如RJ45插座和LC光纤

连接器,确保不同设备之间的互连和兼容性。

-在进行布线时,需要按照标准规定的接口类型和配线方式进行连接,避免错误的布线或连接方式导致信号损失或不稳定。

6.标识和记录:

-同时,需要建立良好的文档记录,包括布线图、端口连接表等,方

便日后查阅和维护。

以上仅为综合布线规范技术要点的简要介绍,实际布线中还有许多细

节需要注意和遵守。

在进行综合布线时,应该选择具备相关资质和经验的

专业团队进行设计和施工,确保布线的质量和可靠性。

综合布线工程设计规范随着信息化时代的深入发展,数据中心、企业、机构、商场、学校等大型建筑都急需稳定、高效、灵活的通信网络。

在布线系统的设计与规划中,综合布线工程是建立这一种网络的重要基础。

本文将为大家详细介绍综合布线工程设计规范。

一、综合布线工程简介综合布线是一种协调各种电信、监控、音视频、计算机网络的布线,以适应不同的信息化环境。

综合布线的设计旨在提高网络通信的效率、稳定性和可维护性。

由于综合布线在网络建设中的重要性,因此在综合布线的设计过程中需要技术、规范等多方面因素的考虑。

二、综合布线工程设计规范1、范围和概述综合布线工程涉及到各种电信、监控、音视频、计算机网络的布线,包括配线区、机房、数据中心、商场、学校、医院等各类建筑。

工程设计应当协调各系统的布线,大幅提高网络通信的效率、稳定性和可维护性。

2、技术要求综合布线工程在设计和施工中应当依据行业标准、行业规范、用户实际需求等进行,确保设计规范合理、可行。

3、系统划分将网络通信系统划分为电子设备、传输介质和外部接口3个部分。

其中,电子设备包括交换机、路由器、中继器、服务器、传真、打印机等;传输介质包括光纤、双绞线、同轴电缆、光缆等;外部接口包括电话、电视、安防系统等。

4、接线系统接线系统是综合布线系统的核心,要满足以下要求:(1)线缆的选择要符合要求,并保证必要的支架和保护件;(2)接线系统应当具有一定的容错能力和灵活性;(3)连接器及其配套配件应当选用合适材料和结构。

5、管道系统为了保护线缆和整个综合布线系统,管道系统必须有一定的承载能力和合适的安装方法。

安装位置应考虑到物理隔离、异物排除和安全要求,并应该利用安装空间的物理特性合理设计引上结构。

6、标识系统标识系统是维护和管理综合布线系统的关键。

它应该包括设备标识、线缆标识、端口标识、机房标识、楼层标识等,并与主安装计划相匹配。

这有助于提高维护效率和系统可靠性。

7、综合布线系统的信息分类根据综合布线系统的信息分类,可以将系统分为内部信息和外部信息两种。

综合布线系统工程规范在现代信息技术高速发展的时代背景下,综合布线系统成为各行业中不可或缺的基础设施之一。

它作为数据传输与通信的核心,为各类企业和机构提供可靠、高效、安全的通信环境。

然而,由于综合布线的复杂性和规范性要求,很多企业在工程实施中遇到了一系列问题,为此,本文将从设计、材料选择、施工以及验收等方面,对综合布线系统工程规范进行详细的论述和解析。

一、综合布线系统设计规范1.系统需求分析:在进行综合布线系统设计之前,必须充分了解系统使用环境和用户需求。

对用户所要求的数据传输速率、网络稳定性、数据安全性等要进行详细的分析,以确定系统性能指标和设计方案。

2.布线路径规划:根据建筑结构和功能要求,合理规划布线路径,并考虑网络未来的扩展和升级。

布线路径应尽量避免穿越电源线、高压线、强电线和电磁干扰源等区域,保证网络的稳定性和安全性。

3.光缆布置规范:光缆的布置必须符合弯曲半径的要求,并避免被机械压弯或其他物理损伤。

光缆的布置应符合信号传输的要求,避免信号衰减和串扰。

4.设备安装规范:设备的安装位置应便于维护和管理,同时避免与其他电气设备或强电线路相干扰。

安装过程中,要注意防静电处理和设备的接地,确保设备的稳定运行和数据的安全性。

二、综合布线系统材料选择规范1.电缆选用规范:在综合布线系统中,电缆是数据传输的关键环节。

在选用电缆时,应根据系统的需求和环境的特点,选择适用于室内或室外的电缆。

电缆的选用应符合国家相关标准,防止因低质量电缆引起的网络故障和安全事故。

2.连接器选择规范:连接器是综合布线系统中连接设备和电缆的关键部件,其质量和性能直接影响系统的稳定性和传输速率。

应选择符合国家标准的连接器,并确保连接质量和连接稳定性,避免因连接器失效引起的数据传输中断或信号丢失。

3.配线架和配线模块选用规范:配线架和配线模块是综合布线系统中的重要组成部分,其选择应符合系统设计要求和标准规范。

应考虑配线架的适用性、承载能力和防护性能,选择具有高质量、可靠性好的配线模块。

综合布线工程系统构成设计规范一、综合布线系统应为开放式网络拓扑结构,应能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。

二、综合布线系统工程宜按下列七个部分进行设计:1工作区:一个独立的需要设置终端设备(TE)的区域宜划分为一个工作区。

工作区应由配线子系统的信息插座模块(TO)延伸到终端设备处的连接缆线及适配器组成。

2配线子系统:配线子系统应由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备及设备缆线和跳线等组成。

3干线子系统:干线子系统应由设备间至电信间的干线电缆和光缆,安装在设备间的建筑物配线设备(BD)及设备缆线和跳线组成。

4建筑群子系统:建筑群子系统应由连接多个建筑物之间的主干电缆和光缆、建筑群配线设备(CD)及设备缆线和跳线组成。

5设备间:设备间是在每幢建筑物的适当地点进行网络管理和信息交换的场地。

对于综合布线系统工程设计,设备间主要安装建筑物配线设备。

电话交换机、计算机主机设备及入口设施也可与配线设备安装在-起。

6进线间:进线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位,并可作为入口设施和建筑群配线设备的安装场地。

7管理:管理应对工作区、电信间、设备间、进线间的配线设备、缆线、信息插座模块等设施按-定的模式进行标识和记录。

三、综合布线系统的构成应符合以下要求:1综合布线系统基本构成应符合图3.1.3-1要求。

- 1 -注:配线子系统中可以设置集合点(CP点),也可不设置集合点。

2综合布线子系统构成应符合图3.1.3—2要求。

- 2 -注:1图中的虚线表示BD与BD之间,FD与FD之间可以设置主于缆线。

2建筑物FD可以经过主干缆线直接连至CD,TO也可以经过水平缆线直接连至BD。

3综合布线系统入口设施及引入缆线构成应符合图3.1.3-3的要求。

注:对设置了设备间的建筑物,设备间所在楼层的FD可以和设备中的BD/CD及人口设施安装在同一场地。

- 3 -。

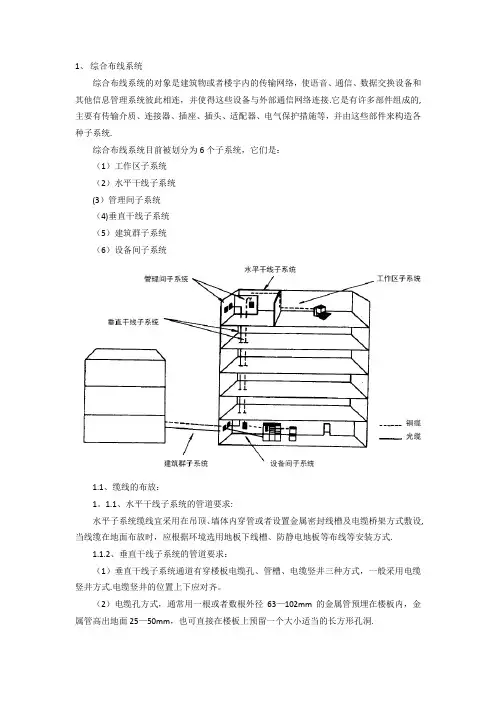

1、综合布线系统综合布线系统的对象是建筑物或者楼宇内的传输网络,使语音、通信、数据交换设备和其他信息管理系统彼此相连,并使得这些设备与外部通信网络连接.它是有许多部件组成的,主要有传输介质、连接器、插座、插头、适配器、电气保护措施等,并由这些部件来构造各种子系统.综合布线系统目前被划分为6个子系统,它们是:(1)工作区子系统(2)水平干线子系统(3)管理间子系统(4)垂直干线子系统(5)建筑群子系统(6)设备间子系统1.1、缆线的布放:1。

1.1、水平干线子系统的管道要求:水平子系统缆线宜采用在吊顶、墙体内穿管或者设置金属密封线槽及电缆桥架方式敷设,当线缆在地面布放时,应根据环境选用地板下线槽、防静电地板等布线等安装方式.1.1.2、垂直干线子系统的管道要求:(1)垂直干线子系统通道有穿楼板电缆孔、管槽、电缆竖井三种方式,一般采用电缆竖井方式.电缆竖井的位置上下应对齐。

(2)电缆孔方式,通常用一根或者数根外径63—102mm的金属管预埋在楼板内,金属管高出地面25—50mm,也可直接在楼板上预留一个大小适当的长方形孔洞.(3)管道敷设方式包括明管和暗管.1。

1。

3、建筑群子系统的管道要求:建筑群子系统之间的线缆宜采用地下管道或者电缆沟敷设方式,并应符合相关规定要求。

1.1.4、线缆布放要求:(1)线缆的规格与设计相符;(2)线缆在各种环境中的敷设方式、布放间距与设计相符;(3)线缆布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力挤压或损伤;(4)线缆两端应贴有标签,标签字迹清晰、正确,标签应选用不易损坏的材料;(5)线缆布放应留有余量,以防变更。

双绞线缆预留长度在工作区为10cm,设备间为3—5m;光缆布放路由宜盘留,预留长度为3—5m,有特殊要求的按设计要求;(6)线缆应远离高温和电磁干扰的场所;(7)线缆间的最小间距应符合如下要求:A、电源线、综合布线系统线缆应分隔布放,平行敷设时间距在30cm以上B、对于有保密要求的工程,信号线、电力线、接地线的间距应符合相应的保密规定,对于有保密要求的线缆宜采取独立的金属管或金属线槽敷设;(8)屏蔽电缆的屏蔽层端到端应保持完好的导通性(9)预埋线槽和暗管敷设应符合以下规定:A、敷设线槽和暗管的两端宜用标志标出编号内容;B、预埋线槽宜采用金属线槽,截面利用率为30%—50%.C、敷设暗管宜采用钢管或PVC管,布放大对数主干线缆或4芯以上光缆时,管径利用率应为50%。

综合布线规范1.0发布控制目录一、综合布线概述 (4)1.简介 (4)2.综合布线标准 (4)2.1综合布线系统的国外标准: (4)2.2综合布线系统的国内标准: (4)2.3常见项目参照依据 (5)3.综合布线主要特点 (5)3.1兼容性 (5)3.2开放性 (5)3.3灵活性 (6)3.4先进性 (6)3.5经济性 (6)3.6综合布线系统结构 (6)二、综合布线施工流程及规范 (9)1.施工流程 (9)1.1施工准备阶段 (9)1.2施工工序 (10)1.3调试开通阶段 (10)1.4竣工验收 (10)2.施工工艺 (11)2.1强电部分 (11)2.2弱电部分 (13)3.施工注意事项 (14)3.1硬件要兼容 (14)3.2联线要当 (14)3.3防磁 (15)3.4散热 (15)3.5按规格连接线缆 (15)3.6留足网络接入点 (15)3.7施工方面 (16)3.8网络设备安装 (17)3.9设备安装 (18)3.10试运行开始 (19)三、综合布线术语 (20)一、综合布线概述1.简介综合布线系统集成了建筑物内所有弱电布线,包括自动监控系统、通讯系统及办公自动化系统等;并对这些系统实施统一管理。

当使用综合布线系统时,计算机系统、用户交换机系统以及局域网络系统的配线,是使用一套由公共配件所组成的配线系统综合在一起。

综合布线系统可兼容各个不同厂家的语音、数据、图像设备;其开放的结构可以作为各种不同工业标准的基准,不再需要为不同的设备准备不同的配线零件以及复杂的线路标志与管理线路图表。

GCS使得配线系统将具有更大的适用性、灵活性,可以利用最低的成本在最小的干扰下,进行工作地点上的终端设备的重新安排与规划。

2.综合布线标准2.1综合布线系统的国外标准:EIA/ TIA-570 住宅和N型商业电信布线标准ANSI/TIA/EIA- TSB-95 4对100Ω5类线缆新增水平布线应用方法ANSWIA / EIA-569(CSA T530)商业大楼通讯通路与空间标准ANSI / TIA / EIA-568-A(CSAT529-95)商业大楼通讯布线标准ANSI / TIA / EIA-607(CSA T527)商业大楼布线接地保护连接需求ANSI / TIA / EIA-606(CSA T528)商业大楼通讯基础设施管理标准ANSI / TIA / EIA TSB-67非屏蔽双绞线布线系统传输性能现场测试ANSI / TIA / EIA TSB-72集中式光纤布线准则ANSI / TIA / EIA TSB-75开放型办公室水平布线附加标准ANSI / TIA / EIA-568-AI传输延迟和延迟差规范ANSI/TIA/EIA-570概要2.2综合布线系统的国内标准:GB/T 50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T 50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范2.3常见项目参照依据《智能建筑设计标准》(GB/T59314-2000)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)《建筑与建筑群综合布线系统工程及验收规范》(CECS 89:97)《客户建筑通用布线系统信息技术国标标准》ISO/IEC11801《通用布线系统技术欧洲标准》EN50173《商务楼通用信息建筑布线标准》EIA/TIA568A《工业企业通讯接地设计规范》GBJ79-85《无屏蔽双绞线布线系统现场测试传输性能规范》EIA/TIATSB673.综合布线主要特点综合布线同传统的布线相比较,有着许多优越性,是传统布线所无法相比的。

综合布线规范1 布线原则 (1)2 线缆分线、端接、卡接 (1)3 配电实施 (2)3.1 基本原则 (2)3.2 施工要点 (2)4 配线实施 (3)4.1 基本原则 (3)4.2 线缆选择 (3)4.3 穿线工序 (4)4.4 技术要求 (4)4.5 电缆保护 (5)4.6 典型问题 (5)5 配管实施 (5)6 配槽实施 (6)6.1 开槽原则 (6)6.2 封槽处理 (7)7 光缆 (7)7.1准备工作 (7)7.2路由工程 (7)7.3光缆敷设 (8)7.4 光缆接续 (8)8 综合要点 (9)9 名词解释 (9)1布线原则●环路供电:前端设备环路供电,双向保障供电安全性。

●视频电缆弯曲半径合理,不小于电缆直径的15倍。

●电源线和信号线分开敷设。

●通过线管敷设线缆要涂抹滑石粉。

●线管端口与电缆间垫专用接口。

●实施防潮、防腐、防虫、防鼠措施。

●接线点要使用焊锡焊接,然后用防水胶带固定。

2线缆分线、端接、卡接●配线时,准确确定线缆线序。

●双绞线分线时,绞线应紧贴卡槽边缘,不可过度分散。

●剥除电缆护套时,长度要合适,不可损伤内导线。

●多芯线缆分线时应以标签捆扎,合理编好序号,以便易于识别。

●卡线完毕,要对布线槽内的导线进行整理,同时清理施工残留物。

●所有线缆都要用标签捆扎,合理编好序号,以便易于识别。

3配电实施3.1 基本原则●配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。

●施工中,严禁损坏房屋原有绝热设施;严禁损博受力钢筋;严禁超荷载集中堆放物品。

●配线时,火线与零线的颜色应不同;同一施工现场火线(L )颜色应统一,零线(N )宜用蓝色,保护线(PE )必须用黄绿双色线。

●导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M Ω 。

●各弱电子系统均用星型结构。

●电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。

●电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm ,交叉距离不应小于100mm 。

综合布线工程施工安全规范1. 引言综合布线工程是现代信息化建设的重要组成部分,为保障工程施工过程中的安全,需要制定相应的施工安全规范。

本文档旨在为综合布线工程施工提供安全指导,确保施工人员的人身安全和工程质量。

2. 施工现场安全要求2.1 施工区域划定- 在施工现场周围划定明确的安全区域,标示出临时安全防护标志。

- 确保施工区域与通行区域分离,避免施工人员和他人的交叉。

- 根据工程需要设置临时安全通道,确保紧急疏散的有效性。

2.2 施工材料管理- 严格按照规定存放和摆放施工材料,保持施工现场整洁有序。

- 对易燃、易爆等危险材料采取妥善的存放和管理措施,确保安全使用。

- 对有害物品和有毒气体,应进行专门储存和处理,避免对人员造成伤害。

2.3 施工机械设备使用- 确保施工机械设备符合国家安全标准,且操作人员具备相关资质。

- 定期对施工机械设备进行检查和维护,确保其正常运行并避免事故发生。

- 严禁未经许可的人员擅自操作施工机械设备,避免意外伤害和设备损坏。

3. 施工作业安全要求3.1 基础设施施工- 在施工前进行必要的勘察和分析,确定施工所需的材料和工具。

- 采取适当的防护措施,如搭建脚手架、使用护栏等,确保人员安全。

- 对挖掘和填土等作业,在施工前进行充分检查,确保工地稳定和安全。

3.2 电缆敷设和连接- 在敷设电缆时,注意保护电缆的绝缘层,避免机械损伤和电气短路。

- 严格按照设计图纸和规范要求进行连接和绝缘处理,确保施工质量和安全性。

- 在电缆连接处采取防水措施,防止水分进入导致设备损坏和电气事故。

3.3 安全防火措施- 在施工现场设置灭火器和灭火设备,并进行定期检查和维护。

- 禁止在施工区域内吸烟或使用明火,防止火灾事故的发生。

- 对易燃材料、电缆等进行分类储存,确保安全防火措施的有效性。

4. 施工人员安全教育和培训- 施工人员应接受相关领域的安全教育和培训,了解施工安全规范和操作规程。

- 定期进行施工安全培训,提升施工人员的安全意识和应急处置能力。

机房综合布线规范机房综合布线规范是指在建设机房时,按照一定的规范进行综合布线的工作。

综合布线是机房建设中的重要环节,直接关系到机房的性能和运行稳定性。

下面就机房综合布线的规范进行详细介绍。

1.布线环境要求机房综合布线应放置在干燥、通风良好、温度适宜的环境中。

机房应进行防尘、防静电等处理,以保证布线的质量和可靠性。

2.布线路径设计机房综合布线应采用整洁、有序的布线路径设计。

布线应避免与电源线、高压线等干扰源交叉。

布线路径应有足够的空间,便于维护和管理。

3.布线标准机房的综合布线应符合国家和行业的相关标准。

比如,布线应采用统一的色彩标准,便于标识和识别。

布线应按照标准分类,比如数据线、电源线、控制线等。

4.布线材料选择机房综合布线时,应选择质量可靠的材料。

比如,电缆应采用优质铜芯线,插座应采用防火、防水的材料。

同时,材料的选择要符合国家和行业的相关要求。

5.接地处理机房综合布线时,应进行有效的接地处理。

接地线的选择和布线方式应符合电气接地的相关要求,以保证机房的安全运行。

6.布线测试机房综合布线完成后,应进行测试,以确保布线质量和性能。

测试内容包括网络连通性、线缆信号传输性能等。

测试结果应符合规定的标准。

7.标识和记录机房综合布线完成后,应进行标识和记录。

每根线缆、插座等都应贴上标签,并记录在档案中。

这样,在维护和管理时能够快速定位和处理问题。

8.维护和管理机房综合布线完成后,应进行定期的维护和管理工作。

比如,定期检查和清洁布线,定期更换老化的线缆和插座。

维护和管理工作要有相应的计划和记录。

综合布线是机房建设中的重要一环,对机房的性能和运行稳定性有着重要的影响。

只有按照规范进行综合布线,才能确保机房的正常运行,提高机房的可靠性和安全性。

以上是机房综合布线规范的相关内容,希望对您有所帮助。

综合布线系统安装施工工艺标准料管暗敷设要求:3.3.1.1暗敷管宜采用金属管或阻燃型硬质(PVC)塑料管,预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过50mm,楼板中的暗管内径宜为15~25mm。

直线布管30m处应设置拉线盒或接线箱。

3.3.1.2暗配管制转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于二个,并不应有S弯出现。

在弯曲布管时每间隔15m处,应设置暗拉线盒或接线箱。

3.3.1.3暗配管转弯的弯曲半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。

3.3.2金属线槽地面暗敷设要求:3.3.2.1在建筑物中预埋线槽,可根据其尺寸不同,按一层或二层设置,应至少预埋二根以上,线槽截面高度不宜超过25mm。

3.3.2.2线槽直埋长度超过6m或在线槽路由交叉、转弯时,宜设置拉线盒,以便于布放缆线和维修。

3.3.2.3拉线盒应能开启,并与地面齐平,盒盖处应采取防水措施。

3.3.2.4线槽宜采用金属管引入分线盒内。

预埋金属线槽见图3.3.2.4所示。

有关地面金属线槽安装施工工艺请按有关章节要求施工。

图3.3.2.4预埋金属线槽示意图3.3.3格形楼板下暗敷设格形线槽和沟槽要求:3.3.3.1格形线槽与沟槽构成请见图3.3.3.1所示。

图3.3.3.1格形线槽与沟槽构成示意图3.3.3.2沟槽和格形线槽必须沟通。

3.3.3.3沟槽盖板可开启,并与地面平齐,盖板和信息插座出口处应采取防水措施。

3.3.3.4桥架敷设要求:3.3.4.1桥架水平敷设时,吊(支)架间距一般为1.5m~3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

3.3.4.2桥架及槽道水平度每米偏差不应超过50mm。

3.3.4.3桥架及槽道水平度过每米偏差不应超过2mm。

3.3.4.4垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm。

3.3.4.5两槽道拼接处水平度偏差不应超过2mm。

3.3.4.6吊(支)架安装应保持垂直平整,排列整齐,固定牢固,无歪斜现象。

1、综合布线系统综合布线系统的对象是建筑物或者楼宇内的传输网络,使语音、通信、数据交换设备和其他信息管理系统彼此相连,并使得这些设备与外部通信网络连接。

它是有许多部件组成的,主要有传输介质、连接器、插座、插头、适配器、电气保护措施等,并由这些部件来构造各种子系统。

综合布线系统目前被划分为6个子系统,它们是:(1)工作区子系统(2)水平干线子系统(3)管理间子系统(4)垂直干线子系统(5)建筑群子系统(6)设备间子系统1.1、缆线的布放:1.1.1、水平干线子系统的管道要求:水平子系统缆线宜采用在吊顶、墙体内穿管或者设置金属密封线槽及电缆桥架方式敷设,当线缆在地面布放时,应根据环境选用地板下线槽、防静电地板等布线等安装方式。

1.1.2、垂直干线子系统的管道要求:(1)垂直干线子系统通道有穿楼板电缆孔、管槽、电缆竖井三种方式,一般采用电缆竖井方式。

电缆竖井的位置上下应对齐。

(2)电缆孔方式,通常用一根或者数根外径63—102mm的金属管预埋在楼板内,金属管高出地面25—50mm,也可直接在楼板上预留一个大小适当的长方形孔洞。

(3)管道敷设方式包括明管和暗管。

1.1.3、建筑群子系统的管道要求:建筑群子系统之间的线缆宜采用地下管道或者电缆沟敷设方式,并应符合相关规定要求。

1.1.4、线缆布放要求:(1)线缆的规格与设计相符;(2)线缆在各种环境中的敷设方式、布放间距与设计相符;(3)线缆布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力挤压或损伤;(4)线缆两端应贴有标签,标签字迹清晰、正确,标签应选用不易损坏的材料;(5)线缆布放应留有余量,以防变更。

双绞线缆预留长度在工作区为10cm,设备间为3-5m;光缆布放路由宜盘留,预留长度为3-5m,有特殊要求的按设计要求;(6)线缆应远离高温和电磁干扰的场所;(7)线缆间的最小间距应符合如下要求:A、电源线、综合布线系统线缆应分隔布放,平行敷设时间距在30cm以上B、对于有保密要求的工程,信号线、电力线、接地线的间距应符合相应的保密规定,对于有保密要求的线缆宜采取独立的金属管或金属线槽敷设;(8)屏蔽电缆的屏蔽层端到端应保持完好的导通性(9)预埋线槽和暗管敷设应符合以下规定:A、敷设线槽和暗管的两端宜用标志标出编号内容;B、预埋线槽宜采用金属线槽,截面利用率为30%—50%。

综合布线规范一、强电电路部分:1、配线:①电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。

②配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。

③配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。

杜绝不同线径混用或并用,例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零(N)线。

④配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。

⑤在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定,避免发生安全事故。

⑥对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。

2、确定点位:①点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。

②暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地 1.2-14m,距门框15cm-20cm。

①测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。

②确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。

3、配线线径选择:2.5平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4平方毫米铜电源线的安全截流量为35A,6平方毫米铜电源线的安全截流量为48A,10平方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。

铝芯线线径要取铜线的1.5-2倍。

4、暗装开槽:①开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。

②确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC 管的多少,进而确定槽的宽度。

③确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。