新型抗肿瘤药物的研发进展

- 格式:docx

- 大小:37.73 KB

- 文档页数:3

行业研究·深度报告2020年09月24日[Table_Title1]生物医药行业之创新药篇——肿瘤创新药:技术升级换代,竞争日趋激烈■政策驱动创新药发展,肿瘤药物市场空间明显。

随着一系列政策出台,促使医药行业向规范化与集中化发展,传统高毛利率的低端仿制药模式空间被逐步压缩,鼓励创新。

随着肿瘤发病率和死亡率逐年攀升,市场对于创新型抗肿瘤药物需求不断上涨。

相比于全球市场,我国抗肿瘤生物创新药较少,发展空间巨大。

2019年,创新药IND申请中,抗肿瘤药物占比超过50%。

■多技术平台助力肿瘤创新药研发。

肿瘤创新药根据技术成熟度可分为技术成熟期、技术发展期和技术起步期。

本文针对技术成熟期和技术发展期的四个热点技术平台,从原理、国际市场、国内研发情况等方向进行分析。

■1)单抗:肿瘤免疫疗法兴起后,单抗已经成为过去10年间发展最快的药物领域。

国内药物研发紧跟国际研发热潮,部分靶点竞争已经出现过热的情况。

■2)ADC药物:作为精准化疗方案升级版,全球已经有9个抗肿瘤ADC药物获批。

国内市场暂无药物上市,国内竞争主要集中于HER2-ADC药物研发。

■3)双特异性抗体:技术平台发展迅速,从机理方面来说,双抗药物治疗潜力巨大,国内外公司纷纷扎堆研发。

前期上市抗肿瘤双抗药物疗效和市场表现堪忧,总体还需进一步临床数据和成熟产品兑现潜力。

基于前期数据,PD-1/CTLA4双抗研发成功可能高,市场表现预估需参考价格和安全性数据。

■4)细胞治疗——CAR-T:得益于对血液瘤极高的缓解率,市场研发热度高。

国内CAR-T疗法临床研究占全球40%左右。

然而受制于副作用及成药性问题,成熟化批量生产难度较大。

头部创新企业可依靠技术优势建立护城河,短期内抢占市场份额。

■布局建议。

生物药在国内发展空间巨大,不同技术平台、产品和企业也需要进行差异化选择和布局。

招商银行各部如需报告原文请以文末联系方式联系招商银行研究院。

■风险提示。

创新药研发本身是高风险、高回报项目。

抗肿瘤疫苗的研发现状与未来趋势分析一、引言1.1 研究背景和意义癌症,作为全球范围内的主要健康威胁之一,其发病率和死亡率一直居高不下。

根据世界卫生组织(WHO)的数据,2020年全球新发癌症病例约为1930万例,死亡病例约为1000万例。

这一严峻形势迫使科学家们不断探索新的治疗策略,而抗肿瘤疫苗的研发便是其中的重要方向之一。

抗肿瘤疫苗通过激发机体的免疫系统来识别和攻击肿瘤细胞,具有针对性强、副作用小等优势,为癌症治疗带来了新的希望。

1.2 研究目的和方法本文旨在分析当前抗肿瘤疫苗的研发现状,探讨其未来的发展趋势,并基于此提出一些建议。

为了达到这一目的,我们将采用文献综述的方法,对近年来的相关研究进行梳理和总结。

我们还将运用数据统计分析工具,对疫苗研发过程中的关键数据进行深入挖掘和解读,以期揭示其中的规律和趋势。

二、抗肿瘤疫苗的研发现状2.1 现有抗肿瘤疫苗的类型及作用机制目前,已有多种抗肿瘤疫苗进入临床试验阶段或已上市销售。

这些疫苗主要包括肽疫苗、蛋白疫苗、DNA疫苗、mRNA疫苗以及细胞疫苗等。

它们的作用机制各不相同,但共同点在于都能激活机体的免疫系统,使其产生针对肿瘤细胞的特异性免疫反应。

肽疫苗主要通过提供特定的肿瘤相关抗原(TAA)或肿瘤特异性抗原(TSA)片段,刺激机体产生特异性T细胞免疫反应。

这种疫苗的优势在于能够精确地针对肿瘤细胞,减少对正常细胞的损害。

蛋白疫苗则利用完整的肿瘤相关蛋白作为免疫原,通过诱导B细胞产生抗体来中和肿瘤细胞表面的抗原。

这种疫苗在诱导体液免疫方面具有明显优势。

DNA疫苗通过将编码肿瘤抗原的基因直接注入机体细胞内,使其在细胞内表达出相应的抗原蛋白,从而激活免疫系统。

这种疫苗具有生产成本低、易于储存和运输等优点。

mRNA疫苗则是近年来兴起的一种新型疫苗技术,它通过递送编码肿瘤抗原的mRNA分子到机体细胞内,使细胞自行合成抗原蛋白并呈递给免疫系统。

这种疫苗在诱导免疫反应方面具有高效性和特异性。

新型抗肿瘤药物的研发与临床试验进展研究方案:新型抗肿瘤药物的研发与临床试验进展摘要:随着癌症发病率的不断增加,对抗肿瘤药物的需求也不断增加。

本研究旨在探究新型抗肿瘤药物的研发与临床试验进展,并提出新的观点和方法以解决目前面临的实际问题。

本研究使用实验研究和数据分析相结合的方法,采集临床试验数据,并对数据进行整理和分析。

结果表明,新型抗肿瘤药物在研发和临床试验上取得了显著的进展,但仍然存在一些挑战和限制。

基于这些研究成果,我们提出了一些新的观点和方法,以进一步改进抗肿瘤药物的研发和临床试验。

1. 研究目的:- 研究新型抗肿瘤药物的研发进展。

- 探讨新型抗肿瘤药物的临床试验进展。

- 提出新的观点和方法,为改进新型抗肿瘤药物的研发提供参考。

2. 研究方法:- 文献综述:收集相关的文献,了解目前关于新型抗肿瘤药物研发和临床试验的最新进展。

- 临床试验数据采集:从多个临床试验中收集数据,包括药物的疗效和不良反应等信息。

- 实验设计:设计并进行实验,评估新型抗肿瘤药物的药物代谢、药效学和药动学等方面的参数。

- 数据整理和分析:对采集到的数据进行整理和分析,比较不同药物的疗效和不良反应。

- 建立模型和预测:基于已有的临床试验数据,建立模型以预测新型抗肿瘤药物的疗效和不良反应。

3. 预期结果:- 通过文献综述,了解新型抗肿瘤药物的研发和临床试验的最新进展。

- 收集并整理临床试验数据,分析不同药物的疗效和不良反应。

- 建立模型和预测新型抗肿瘤药物的疗效和不良反应。

4. 计划安排:- 第一阶段(1-2个月):收集相关文献,了解新型抗肿瘤药物的研发和临床试验进展。

- 第二阶段(2-3个月):收集临床试验数据,整理和分析数据,比较不同药物的疗效和不良反应。

- 第三阶段(3-4个月):基于已有的临床试验数据,建立模型以预测新型抗肿瘤药物的疗效和不良反应。

- 第四阶段(1个月):撰写研究报告,总结研究成果,并提出新的观点和方法。

铂类抗肿瘤药物的研发进展及市场情况摘要近年来,铂类抗肿瘤药物的临床研究进展较快,其抗肿瘤谱广,抗肿瘤活性增强,不良反应降低,已成为目前有关抗肿瘤药物研发的重要领域。

新的铂类抗肿瘤药物将从那些在临床研究中显示出低毒性、抗肿瘤谱广、与现有药物无交叉耐药性的化合物中产生。

本文就其作用机制、国内外上市开发现状、国内外销售情况及国内研究开发进展等进行综述。

关键词铂类抗肿瘤药物奥沙利铂卡铂顺铂奈达铂铂类药物的研究最早兴起于40年前,1967年美国密执安州立大学教授Roserlberg等[1]首次发现顺铂具有抗肿瘤活性。

这一发现迅速引起了肿瘤界的广泛兴趣,之后铂类抗肿瘤药物的研究成为热点,随着一个个有历史意义的试验结果的公布,肿瘤化疗疗效有了大幅度地飞跃。

1995年WHO对上百种抗肿瘤药物进行排名,顺铂在疗效及市场等方面的综合评价位于第二位。

有统计数据表明,我国所有的化疗方案中有70%~80%以铂为主或有铂类药物参加配伍[2]。

同时,铂类金属药物也是当前抗肿瘤药物最为活跃的研究开发领域之一,新的铂类抗肿瘤药奥沙利铂、洛铂等已相继推出。

铂类药物的抗肿瘤作用机制也有了进一步了解。

现就其作用机制、国内外上市开发现状、国内外销售情况及国内研究开发进展等进行综述。

1 作用机制1.1 细胞生物学机制几乎所有的肿瘤细胞都具有一个共同的特点,即与细胞增殖有关的基因被开启或激活,而与细胞分化有关的基因被关闭或抑制,从而使肿瘤细胞表现为不受机体约束的无限增殖状态。

从细胞生物学角度,诱导肿瘤细胞分化,抑制肿瘤细胞增殖或者导致肿瘤细胞死亡的药物均可发挥抗肿瘤作用。

1.2 铂类抗肿瘤药物的抗肿瘤作用机制铂类抗肿瘤药物的抗肿瘤作用机制与传统的抗肿瘤药不同,通过大量的研究和实验,初步确定铂类抗肿瘤药物的抗癌机制可分为4个步骤:跨膜转运、水合解离、靶向迁移、作用于DNA,引起DNA复制障碍,从而抑制癌细胞的分裂。

与其他抗肿瘤药一样,铂类抗肿瘤药影响DNA合成的作用是非特异性的。

中药抗肿瘤药物的研发与前景:介绍当前中药抗肿瘤药物的研发情况以及未来的发展前景中药抗肿瘤药物的研发进展迅速,吸引了广泛的科研兴趣和投资。

中药作为我国传统医学的瑰宝,在抗肿瘤领域展现了广阔的应用前景。

各类中药资源的多样性和丰富性为新药物的发现提供了坚实的基础。

同时,随着现代科技手段的广泛应用,科研人员能够更加深入地研究中药的药理作用和抗肿瘤机制。

未来,中药抗肿瘤药物的发展前景充满希望。

继续挖掘中药资源,发现新的药物候选物质,提高活性成分的纯度和稳定性,以及探索中西医结合治疗方案,都将为中药抗肿瘤药物的研发和应用提供更多机遇。

此外,加强临床研究,验证其疗效和安全性,将进一步推动中药抗肿瘤药物向前发展,为癌症患者提供更多有效的治疗选择,带来新的希望。

一、中药抗肿瘤药物的研发现状1. 中药的多样性:中国拥有丰富的中药资源,包括草本植物、动物性药材和矿物药物等多种类型。

这些中药资源中的许多已经被用于传统的抗肿瘤治疗,如连翘、黄芪、山楂等。

中药的多样性为抗肿瘤药物的研发提供了广泛的选择。

2. 抗肿瘤活性物质的发现:科研人员不断努力,致力于从中药中分离和鉴定具有抗肿瘤活性的化合物。

一些活性物质,如白藜芦醇、金黄色葡萄球菌等,已经显示出潜在的抗肿瘤作用。

这些物质可以干扰肿瘤细胞的生长、分化、凋亡和侵袭能力,从而抑制肿瘤的发展。

3. 中药的多靶点效应:中药往往具有多靶点的效应,可以同时干扰肿瘤细胞的多个生长和增殖途径。

这种多靶点的作用机制有助于提高抗肿瘤药物的疗效,减少耐药性的发生。

中药可以通过抑制血管生成、调节免疫功能、抗氧化等多种方式来影响肿瘤的生长和扩散。

4. 临床研究和临床应用:许多中药抗肿瘤药物已经进入了临床研究阶段,或者在部分肿瘤治疗中得到了应用。

这些临床研究的目的是验证中药药物的疗效和安全性,为其正式的临床应用提供依据。

一些中药药物,如清宁颗粒、曲妥珠单抗等,在特定类型的癌症治疗中已经显示出显著的疗效,为中药抗肿瘤药物的未来发展打下了坚实的基础。

多西他赛纳米脂质载体的研究一、概要多西他赛(Docetaxel)是一种常用的抗肿瘤药物,主要用于治疗多种类型的恶性肿瘤。

然而由于多西他赛在体内主要通过肝脏进行代谢,其血药浓度较低,导致其治疗效果受到限制。

因此研究一种有效的纳米脂质载体系统以提高多西他赛的生物利用度和疗效具有重要意义。

近年来纳米脂质载体技术在药物输送领域取得了显著进展,为解决多西他赛等药物的低生物利用度问题提供了新的途径。

本研究旨在构建一种高效的多西他赛纳米脂质载体,并对其进行体外和动物实验验证其对多西他赛的增溶、包载和稳定性的影响。

通过优化载体结构和表面修饰,实现多西他赛在体内的高分布和靶向性释放,从而提高多西他赛的疗效和降低毒副作用。

1.研究背景和意义多西他赛是一种常用的抗肿瘤药物,其在治疗多种恶性肿瘤方面具有显著的疗效。

然而由于多西他赛的药代动力学特性和组织分布的不均匀性,导致其在体内的生物利用度较低,限制了其在临床治疗中的应用。

因此开发一种高效的多西他赛给药途径具有重要的研究意义。

纳米脂质载体作为一种新型的药物递送系统,具有高度的选择性和靶向性,能够在体内有效传递药物,提高药物的生物利用度。

近年来纳米脂质载体在药物递送领域的研究取得了显著的进展,为解决多西他赛等抗癌药物的给药难题提供了新的思路。

本研究旨在探讨多西他赛纳米脂质载体的制备方法、性质及其在肿瘤细胞中的表达和作用机制,为优化多西他赛的给药途径提供理论依据和实验基础。

通过构建高效、低毒性的多西他赛纳米脂质载体,实现多西他赛在肿瘤细胞内的高浓度富集,从而提高其在肿瘤治疗中的疗效。

同时研究多西他赛纳米脂质载体的生物相容性和稳定性,为其在临床应用中提供保障。

2.多西他赛的作用及副作用多西他赛是一种抗肿瘤药物,主要用于治疗乳腺癌、卵巢癌、非小细胞肺癌等多种恶性肿瘤。

其作用机制主要是通过抑制微管蛋白的解聚,从而阻止肿瘤细胞的有丝分裂,达到抑制肿瘤生长和扩散的目的。

多西他赛在临床应用中取得了显著的疗效,但同时也伴随着一定的副作用。

抗肿瘤基因治疗药物的研发现状与未来趋势分析一、引言癌症,作为全球范围内严重威胁人类健康和生命的疾病,一直是医学研究的重点。

随着科技的进步,基因治疗作为一种新兴的治疗手段,为癌症治疗带来了新的希望。

本文将从理论研究的角度,对抗肿瘤基因治疗药物的研发现状与未来趋势进行深入分析。

一、抗肿瘤基因治疗药物的研发现状1.1 基因治疗的基本原理基因治疗是通过将外源基因导入靶细胞,以纠正或补偿因基因缺陷或异常导致的疾病的治疗方法。

在抗肿瘤基因治疗中,主要通过以下几种机制发挥作用:一是直接杀伤肿瘤细胞;二是增强机体对肿瘤的免疫应答;三是逆转肿瘤细胞的耐药性。

1.2 现有抗肿瘤基因治疗药物的分类及作用机制目前,抗肿瘤基因治疗药物主要分为以下几类:1. 自杀基因疗法:通过向肿瘤细胞内导入特定的酶基因,使原本对细胞无毒或低毒的药物前体在肿瘤细胞内转化为具有细胞毒性的药物,从而杀死肿瘤细胞。

例如,单纯疱疹病毒胸苷激酶(HSVtk)基因联合更昔洛韦(GCV)的疗法。

2. 免疫基因疗法:通过增强机体对肿瘤的免疫应答来抑制或消灭肿瘤。

这包括引入细胞因子基因(如IL2、IFN等)以增强免疫细胞活性,或引入肿瘤抗原基因以激活特异性免疫反应。

3. 抗血管生成基因疗法:针对肿瘤血管生成的关键因子或受体进行基因干预,抑制肿瘤血管生成,从而“饿死”肿瘤细胞。

例如,针对VEGF或其受体的基因沉默技术。

4. 多药耐药基因逆转疗法:针对肿瘤细胞的多药耐药性,通过导入耐药逆转基因来恢复肿瘤细胞对化疗药物的敏感性。

5. 抑癌基因疗法:通过替换或修复突变的抑癌基因,恢复其正常功能,从而抑制肿瘤的生长和转移。

例如,p53基因的替换疗法。

1.3 研发现状分析近年来,抗肿瘤基因治疗领域取得了显著进展。

一方面,多种基因治疗药物已进入临床试验阶段,部分药物甚至获得了批准上市。

另一方面,随着基因编辑技术(如CRISPR/Cas9)的发展,基因治疗的精准性和效率得到了大幅提升。

靶向抗肿瘤药物的研究进展靶向抗肿瘤药物的研究进展近年来,随着肿瘤生物学及相关学科的飞速发展,人们逐渐认识到细胞癌变的本质是细胞信号转导通路的失调导致的细胞无限增生,随之而来的是抗肿瘤药物研发理念的重大转变。

研发焦点正从传统细胞毒药物向针对肿瘤发生发展过程中众多环节的新药方向发展,这些靶点新药针对正常细胞和肿瘤细胞之间的差异,可达到高选择性、低毒性的治疗效果,从而克服传统细胞毒药物的选择性差、毒副作用强、易产生耐药性等缺点,为此,肿瘤药物进入了一个崭新的研发阶段。

目前发现的药物靶点主要包括蛋白激酶、细胞周期和凋亡调节因子、法尼基转移酶(FTase) 等,现就针对这些靶点的研发药物做一综述。

1、蛋白激酶蛋白激酶是目前已知的最大的蛋白超家族。

蛋白激酶的过度表达可诱发多种肿瘤。

蛋白激酶主要包括丝氨酸/苏氨酸激酶和酪氨酸激酶,其中酪氨酸激酶主要与信号通路的转导有关,是细胞信号转导机制的中心。

蛋白激酶由于突变或重排,可引起信号转导过程障碍或出现异常,导致细胞生长、分化、代谢和生物学行为异常,引发肿瘤。

研究表明,近80%的致癌基因都含有酪氨酸激酶编码。

抑制酪氨酸激酶受体可以有效控制下游信号的磷酸化,从而抑制肿瘤细胞的生长。

酪氨酸激酶受体分为表皮生长因子受体(EGFR)、血管内皮细胞生长因子受体(VEGFR) 、血小板源生长因子受体(PDGFR) 等,针对各种受体的酪氨酸激酶抑制剂目前已开发上市的主要为表皮生长因子受体酪氨酸激酶(EGFR-TK) 抑制剂、血管内皮细胞生长因子受体酪氨酸激酶(VEGFR-TK) 抑制剂和血小板源生长因子受体酪氨酸激酶(PDGFR-TK)抑制剂等。

基于多靶点的酪氨酸激酶抑制剂目前已成为研究重点,具有广阔的发展前景,其中,包括舒尼替尼和索拉芬尼在内的几个上市新药均获得了良好的临床评价结果。

1.1 EGFR-TK抑制剂许多实质性肿瘤均高度表EGFR,EGFR-TK抑制剂是目前抗肿瘤药研发的热点之一。

溶瘤病毒ADV-TK治疗抗肿瘤新药品种“重组腺病毒-胸苷激酶基因制剂”(缩写:ADV-TK),以5型重组腺病毒为载体,全称为“重组腺病毒载体介导的单纯疱疹病毒胸苷激酶基因制剂”,是一种新型的分子制剂,属于前药诱导肿瘤自杀基因治疗范畴,为目前肿瘤基因治疗领域研发的主要抗肿瘤新药品种之一。

目前正在进行Ⅲ期临床试验。

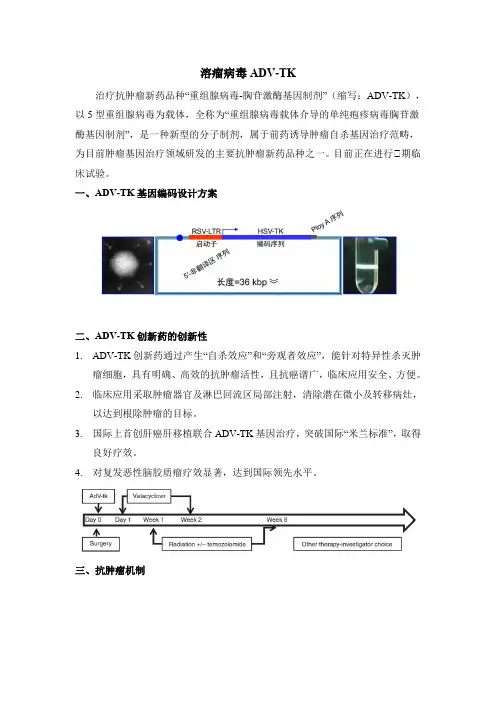

一、ADV-TK基因编码设计方案二、ADV-TK创新药的创新性1.ADV-TK创新药通过产生“自杀效应”和“旁观者效应”,能针对特异性杀灭肿瘤细胞,具有明确、高效的抗肿瘤活性,且抗癌谱广,临床应用安全、方便。

2.临床应用采取肿瘤器官及淋巴回流区局部注射,清除潜在微小及转移病灶,以达到根除肿瘤的目标。

3.国际上首创肝癌肝移植联合ADV-TK基因治疗,突破国际“米兰标准”,取得良好疗效。

4.对复发恶性脑胶质瘤疗效显著,达到国际领先水平。

三、抗肿瘤机制1、自杀效应1ADV-TK创新药将胸苷激酶基因(TK)通过重组腺病毒载体(ADV)转入肿瘤细胞中使之表达,继之在更昔洛韦(GCV)参与下,胸苷激酶将单磷酸核苷转化为三磷酸核苷,并与肿瘤细胞新生DNA链结合,干扰DNA合成,产生“自杀效应”,从而杀伤肿瘤细胞。

更昔洛韦-抗疱疹前药,溶瘤病毒注射后1-3天开始使用。

2、自杀效应2ADV-TK创新药可产生“旁观者效应”,治疗时即使只有少数肿瘤细胞被TK转染,通过缝隙连接、细胞间通道激发吞噬已死亡细胞释放出的TK以及免疫介导的杀伤效应等机制,周围未感染的肿瘤细胞也可被杀伤,因而极大地增强了杀伤效能。

3、旁观者效应1.旁观者效应是ADV-TK治疗肿瘤有效的最关键机制之一:2.不需要ADV-TK 转入每个肿瘤细胞(事实上不可能)3.未转染的肿瘤细胞同样被杀灭4.使基因治疗成为可能四、ADV-TK 临床试验最新进展五、公司简介1、Advantagene公司核心技术为基因介导的细胞毒性免疫疗法(Gene Mediated Cytotoxic Immunotherapy,GMCI™),以经过改造后不能复制的腺病毒为载体,携带单纯疱疹胸苷激酶基因(HSV-TK)到达肿瘤细胞,同时服用一种细胞毒前药(更昔洛韦);胸苷激酶在肿瘤细胞中将前药活化,产生细胞毒作用;死亡的肿瘤细胞释放肿瘤相关性抗原,进而引发免疫反应。

第1篇一、项目背景与目标随着科技的飞速发展,医学研究在保障人类健康、提高生活质量方面发挥着越来越重要的作用。

本年度,我国某医学研究项目在各级领导的大力支持下,经过全体科研人员的共同努力,取得了一系列显著成果。

现将本年度项目工作总结如下:二、项目进展与成果1. 研究项目概述本项目旨在探索一种新型抗肿瘤药物的开发,通过对肿瘤细胞信号传导通路的研究,寻找新的治疗靶点,为我国肿瘤治疗领域提供新的思路和方法。

2. 研究进展(1)项目团队经过大量文献调研和实验探索,成功筛选出多个潜在的治疗靶点,并对这些靶点进行了深入研究。

(2)针对筛选出的潜在靶点,团队开展了体外细胞实验和动物实验,验证了靶点的有效性。

(3)在前期研究的基础上,团队成功合成了一种新型抗肿瘤药物,并对其进行了结构优化和药代动力学研究。

3. 主要成果(1)发表高水平学术论文3篇,其中SCI收录2篇。

(2)申请发明专利2项,已进入实审阶段。

(3)培养硕士研究生2名,博士研究生1名。

(4)项目成果得到了同行专家的高度评价,为我国肿瘤治疗领域提供了新的研究思路。

三、存在问题与改进措施1. 问题(1)部分实验数据存在一定波动,需要进一步优化实验条件。

(2)项目经费使用效率有待提高。

(3)团队成员间的沟通与协作需进一步加强。

2. 改进措施(1)针对实验数据波动问题,项目团队将优化实验条件,提高实验数据的准确性。

(2)加强项目经费管理,提高经费使用效率。

(3)加强团队成员间的沟通与协作,定期召开项目进展会议,确保项目顺利推进。

四、下一年度工作计划1. 继续深入研究新型抗肿瘤药物(1)针对已筛选出的潜在靶点,进一步开展深入研究,优化药物结构。

(2)开展临床试验,验证药物的有效性和安全性。

2. 拓展研究领域(1)关注国内外肿瘤治疗领域最新研究动态,拓展研究范围。

(2)探索其他疾病的治疗靶点,为我国医学研究贡献力量。

3. 加强团队建设(1)加强团队成员间的交流与合作,提高团队整体实力。

中山大学研究生学刊(自然科学、医学版)第29卷第4期J O URNAL OF T HE GRAD UATES VOL129l42008S UN YAT2SEN UN I VER SIT Y(NAT URAL SC I ENCES、MEDI C I NE)2008抗肿瘤药物的研究进展*郑晓克(中山大学中山医学院,广州510080)摘要:综述分析了抗肿瘤药物近年来的新进展,包括细胞毒性抗肿瘤药物、以细胞信号传导分子为靶点的抗肿瘤药物、新生血管生成抑制剂、分化诱导剂、细胞周期依赖性蛋白激酶抑制剂等。

关键词:抗肿瘤药物癌症是严重威胁人类生命的常见病和多发病,其死亡率仅次于心血管病而位居第二。

随着分子肿瘤学的发展,人们发现细胞周期失控是癌变的重要原因。

细胞内促增殖系统成分的过度表达与抑增殖系统成分的缺失均可引起细胞增殖失控而导致癌变。

随着生命科学研究的飞速进展,恶性肿瘤细胞内的信号转导、细胞周期的调控、细胞凋亡的诱导、血管生成以及细胞与胞外基质的相互作用等各种基本过程正在被逐步阐明。

以一些与肿瘤细胞分化增殖相关的细胞信号转导通路的关键酶作为药物筛选靶点,发现选择性作用于特定靶点的高效、低毒、特异性强的新型抗癌药物已成为当今抗肿瘤药物研究开发的重要方向。

目前抗肿瘤药物研发的焦点正在从传统细胞毒类药物转移到针对肿瘤细胞内信号转导通路的新型抗肿瘤药物。

导致这一转变的本质根源在于:传统细胞毒类药物由于主要作用于D NA、RNA和微管蛋白等与细胞生死攸关的共有组分,致使其选择性低、毒性大。

相反,多种信号转导通路的关键组分在正常细胞与肿瘤细胞及不同类型肿瘤细胞之间存在巨大差异,这一差异的存在及阐明使高选择性、高效、低毒的新型抗肿瘤药物的研发面临历史性的重大机遇。

正是上述差异使肿瘤细胞区别于正常细胞,不同肿瘤相互区别。

靶向这些组分的抗肿瘤药物不但可望降低毒性,而且可实现个体化治疗,使治疗效益最大化。

*收稿日期:2008-10-08作者简介:郑晓克,女,1982年生,汉族,河南人,中山大学中山医学院2008级药理学博士研究生,主要研究方向为肿瘤细胞的细胞骨架研究,电子邮箱k i2 ki118576@sohu1co m。

抗肿瘤血管生成抑制药物的研发现状与未来趋势分析癌症一直是威胁人类健康的头号杀手,其治疗手段也在不断进步。

近年来,抗肿瘤血管生成抑制药物成为了研究热点,为癌症治疗带来了新的希望。

这类通过阻止肿瘤新生血管的形成来抑制肿瘤生长和转移的药物,展现出了巨大的潜力。

本文将从理论基础、研发现状、核心观点以及未来趋势等方面,对这一领域进行深入剖析。

一、理论基础1. 肿瘤血管生成机制肿瘤血管生成是指肿瘤细胞诱导的微血管增生过程,是肿瘤生长和扩散的基础。

当实体瘤直径超过2mm时,必须依赖新血管生成来提供足够的氧气和营养。

这一过程受到多种促血管生成因子(如VEGF、bFGF等)和抑血管生成因子(如TSP1、TSP2等)的共同调控。

2. 抗血管生成策略抗血管生成策略主要包括抑制促血管生成因子的活性、中和促血管生成因子、抑制血管内皮细胞增殖和迁移以及诱导血管内皮细胞凋亡等。

这些策略旨在打破肿瘤血管生成的平衡,使血管生成向有利于机体的方向发展。

二、研发现状1. 已上市药物及其疗效目前,已有数款抗肿瘤血管生成抑制药物成功上市,如贝伐单抗、索拉非尼、阿昔替尼等。

这些药物通过不同机制抑制肿瘤血管生成,显著延长了患者生存期并提高了生活质量。

以贝伐单抗为例,它通过结合VEGF,阻断其与受体的结合,从而抑制肿瘤血管生成。

临床数据显示,贝伐单抗联合化疗在治疗多种实体瘤(如结直肠癌、肺癌、乳腺癌等)方面取得了显著疗效。

2. 在研药物及临床试验随着对抗血管生成机制理解的深入,越来越多的在研药物正进入临床试验阶段。

这些药物不仅针对已知的促血管生成因子,还探索了新的靶点和作用机制。

例如,针对Notch信号通路、Hedgehog信号通路等新型靶点的药物正在积极研发中。

免疫疗法与抗血管生成疗法的联合应用也成为研究热点,有望进一步提高治疗效果。

三、核心观点1. 精准医疗的重要性随着基因组学和蛋白质组学的发展,精准医疗成为肿瘤治疗的重要方向。

在抗肿瘤血管生成抑制药物的研发中,也需要注重个体差异和精准治疗。

新型蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物的研究进展一、概要随着肿瘤发病机制的深入研究和抗肿瘤作用靶点的不断发现,蛋白酪氨酸激酶(PTK)作为信号转导中的关键酶,已经成为抗肿瘤药物研发的重要靶点之一。

PTK在细胞内的信号转导中扮演着至关重要的角色,与肿瘤细胞的生长、增殖、分化和凋亡密切相关。

新型蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物的研究与开发,对于提高肿瘤治疗效果、改善肿瘤患者生活质量具有重要意义。

本文综述了近年来新型蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物的研究进展。

我们介绍了PTK的分类及其作用机制,包括受体型和非受体型PTK在细胞信号转导中的作用。

我们详细阐述了PTK抑制剂的设计原理与策略,包括基于结构的小分子抑制剂、抗体药物以及多肽类药物等。

我们还介绍了PTK抑制剂在临床应用中的现状,包括已上市药物的疗效及安全性评价,以及正在研发的药物的临床试验进展。

通过对新型蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物的深入研究,我们发现这类药物具有显著的抗肿瘤活性,并且在临床上已经取得了一定的疗效。

目前仍存在一些问题,如耐药性、副作用等,需要进一步研究和解决。

未来的研究方向将集中在优化药物结构、提高治疗效果、降低副作用等方面,以期开发出更加安全、有效的蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物。

新型蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物的研究进展迅速,为肿瘤治疗提供了新的思路和手段。

随着科学技术的不断进步和临床应用的不断推广,相信这类药物将在未来肿瘤治疗中发挥更加重要的作用。

1. 肿瘤治疗的挑战与现状作为一种复杂的生物学现象,一直是医学界面临的重大挑战。

尽管医学技术和治疗手段不断进步,肿瘤的治疗仍然面临着诸多难题。

肿瘤的异质性使得每一个病例都具有其独特的生物学特征,这为制定统一的治疗方案带来了极大的困难。

肿瘤细胞的快速增殖和侵袭性转移,使得传统的手术、放疗和化疗等手段往往难以彻底清除肿瘤细胞,且在治疗过程中容易产生耐药性。

许多抗肿瘤药物在杀灭肿瘤细胞的也会对正常细胞造成损伤,导致患者的生活质量下降。

抗菌肽的抗肿瘤研究进展抗菌肽的抗肿瘤研究进展药学与临床研究PharmaceuticatandclinicaIResearch李正洋,童明,姚文兵中国药科大学生命科学与技术学院,南京210009摘要抗茵~k(AMPs)是具有抗茵活性的一类多肽,广泛存在于生物界.抗菌肽对肿瘤细胞有广谱杀伤作用.却对正常的哺乳动物细胞没有毒性作用.本文概述抗菌肽杀伤肿瘤细胞的多种作用机制,并探讨了将其开发为新型抗肿瘤药物的可行性.关键词抗茵肽;抗肿瘤活性;作用机制;应用前景中图分类号R979.1文献标志码A文章编号1673—7806(2010)04-377-04自从1974年瑞典科学家Boman[-2]等人发现第一种抗菌肽cecropin以来,科学家相继在不同生物体内发现了多种抗菌肽.抗菌肽广泛存在于从细菌到哺乳动物的生物体内,是天然免疫防御系统的一个重要的组成部分,是动物体液免疫系统中具有广谱杀菌,抑病毒,抑杀肿瘤细胞等作用的一类活性多肽.被称为"第二防御体系".迄今为止,国内外文献报道大约有2000多种抗菌肽被分离,鉴定出来,而以天然抗菌肽作模板进行人工合成的模拟肽已达数千种.由于抗菌肽具有理化性质稳定,抗菌谱广,不易产生耐药性等特点,早期对抗菌肽的研究集中于将其开发成为新一代的抗菌药物.随着对抗菌肽研究的深入,抗菌肽的抗肿瘤活性逐渐引起科研工作者的关注.抗菌肽由于其特殊的抗肿瘤机制,不易产生耐药性,以及对哺乳动物正常细胞毒性较低等特点,已经成为抗肿瘤药物研发的热点之一.1抗菌肽的抗肿瘤作用机制Claudia~】等发现—defensin不仅在中性粒细胞中表达.在肾特异性上皮细胞中也有表达.因此可能参与了肾肿瘤发生的病理过程,并通过影响肾肿瘤细胞的增殖和免疫识别,调节肾肿瘤的进展.Chen.1yre等报道一种来自鱼类的抗菌肽tilapiahepcidinTH2—3对人纤维肉瘤细胞HT1080的增殖有呈浓度依赖性的抑制作用,经TH2—3处理48~96小时,c—iun mRNA的表达明显下调;此外,ChenJY等还证实抗菌肽Epinecidin一1抑制人白血病细胞的增殖,诱导细胞凋亡:赵瑞君[61等报道家蝇成虫抗菌肽对肿瘤细胞109,K562,Daudi及T24的有效杀伤力都在85%以上:魏晓丽171等报道鼠13一de—fensin能够抑制宫颈癌移植瘤的生长,延长荷瘤小鼠的生存时间.这些研究表明,抗菌肽所致某些基因的表达与肿瘤的发生有一定的关联,且大多数研究结果表明,抗菌肽对肿瘤作者简介通讯作者收稿日期李正洋,男,硕士生E-mail:******************姚文兵,男,教授,研究方向:生物技术与生物制药Tel:025—83271218E—*****************.cn2010-05—12修回日期2010—06—03的发生,发展有显着的抑制作用.具有抗肿瘤活性的抗菌肽已经成为开发对正常细胞毒性低,不易产生耐药性的新型抗肿瘤药物的研究热点之一(见表1).与其杀菌机制相比较,抗菌肽抑杀肿瘤细胞的机制更为复杂.目前,比较认同的机制主要有以下几种:1.1细胞膜差别决定抗菌肽对肿瘤细胞的选择性抗菌肽对肿瘤细胞的选择性作用可能是由于肿瘤细胞与正常细胞的一系列根本差别.肿瘤细胞过度表达磷脂酰丝氨酸[8-9],硫酸乙酰肝素㈣等阴离子物质,使细胞膜带负电.然而,正常哺乳动物细胞膜表面主要由中性的磷脂和固醇类物质组成…1.真核细胞膜的主要成分胆固醇,被推测可以通过改变膜的流动性保护其不受抗菌肽的细胞溶解作用.研究发现,当细胞膜中胆固醇含量增加时,插入细胞膜的抗菌肽cecropin及其类似物则相应减少.除此以外,一些乳腺和前列腺癌细胞的富含胆固醇的脂筏水平提高,增强细胞对抗菌肽溶菌活性的抵抗能力n3】.肿瘤细胞和正常细胞的另外一个区别源于肿瘤细胞相对于正常细胞所含的微绒毛数目.这些微绒毛促使肿瘤细胞与更多数目的抗菌肽接触.由于结构蛋白发生变化,与正常细胞相比,肿瘤细胞的微绒毛形态更不规则.这些变化可能会影响受体的易接受性,细胞粘附性,以及肿瘤细胞与环境之间的交流.因此,细胞膜组成,流动性,以及细胞表面积的差别对于抗菌肽特异性识别肿瘤细胞是十分关键的.1.2抗菌肽对肿瘤细胞的膜裂解作用与抗菌肽裂解细菌细胞壁方式类似,抗菌肽可能通过选择性裂解肿瘤细胞膜实现其抗肿瘤活性.一项关于mag. ainin及其合成类似物的杀伤造血细胞及固态肿瘤细胞的研究,最先证实了此种膜裂解的作用机制.此项研究的一个关键发现在于,横穿细胞膜的负离子梯度对于膜裂解以及细胞毒性是决定性的.另外,将magainin的L一氨基酸替换为D一氨基酸,其抗肿瘤活性保留,推测有一种受体介导的作用机制.扫描电子显微镜观察显示,抗菌肽magaininⅡ通过介导膀胱癌细胞的破裂直接导致肿瘤细胞的溶解.而对成纤维细胞无明显杀伤作用[51(见图1).377l墨I妻i0-:0一表1部分具有抗肿瘤活性的抗菌肽图1扫描电子显微镜观察magaininll对膀胱癌细胞和成纤维细胞的作用(A)未处理的膀胱癌细胞486P;(B)膀胱癌细胞486P经50mM magaininII处理,细胞膜破裂;(C)未处理的成纤维细胞;(D)成纤雏细胞经50raMmagaininII处理,细胞膜无明显损伤通过对其他抗菌肽的研究,包括melittin,cecropin,roc—tonin等,也得出类似的结论.通过研究含有D一和L一氨基酸的抗菌肽对不同肿瘤细胞的杀伤作用,发现在细胞膜发生紊乱后.这些肿瘤细胞逐渐死亡.抗菌肽的膜裂解作用可能通过两种机制,分别是"毡毯"模型和"桶板"模型-q.根据"毡毯"模型,抗菌肽以类似毡毯的结构平行排列在带负离子的细胞膜表面,待抗菌肽达到I界浓度,便会穿透细胞膜.而根据"桶板"模型,抗菌肽在细胞膜表面通过疏水作用聚集,形成跨膜通道或者孔隙.抗菌肽的膜裂解作用不仅局限于细胞膜,而且同样可以渗透进入线粒体,使其发生膨胀,释放细胞色素C,诱导细胞凋亡.损伤的线粒体释放细胞色素C同样诱导Apaf_1寡聚化,激活caspase一9,使pro—caspase3向caspase一3转化.近期研究发现,抗菌肽buforinⅡb(RAGLQFPVG[RLLR]3),是一种组蛋白H2A衍生化多肽,对60种人肿瘤细胞表现出选择性的细胞毒性.BuforinⅡb穿过肿瘤细胞细胞膜,并且不会损伤细胞膜,而通过激活caspase一9和释放细胞色素C进入细胞液.诱导依赖于线粒体的细胞凋亡.尽管如此,buforinⅡb介导的细胞凋亡具体作用机制仍然不清楚㈣,而且,细胞凋亡的线粒体途径与死亡受体途径相关.比如,抗菌肽tachyplesin结合到整联蛋白RGDhomingdomain,通过两种机制诱导细胞凋亡.在破坏线粒体膜的同时,促进死亡受体途径的作用因子的表达,包括Fas配体,FADD和caspase一8t2ol.1.3细胞膜的糖基化作用当一个细胞转化为肿瘤细胞时,膜相关的糖蛋白和糖脂的糖基化会发生变化.这可能是抗菌肽对肿瘤细胞发挥细胞378毒性的关键过程.因此研究分子水平的这些重要变化是非常有意义的.糖蛋白的这些变化主要是由于部分糖基转移酶被激活,催化糖蛋白的合成.此外,催化降解过程的糖苷酶的过量表达也是导致这些变化的原因12".N一乙酰萄糖胺(GlcNAc)存在于各种糖蛋白,催化其形成过程的N一乙酰葡萄糖氨基转移酶Ⅲ(GnT一Ⅲ)可能与肿瘤发生过程有关.过量表达GnT一Ⅲ可引起表面糖蛋白及其他特殊蛋白质的GlcNAc残基含量增加,进而导致一系列与肿瘤扩展相关的细胞过程,比如,对蛋白水解作用敏感性的变化;粘附能力增加,帮助肿瘤细胞转移:对免疫系统的杀伤细胞抵抗能力增强;信号途径的损伤等.此外,研究发现,肿瘤细胞含有更大的N—glycans分支㈤.有趣的是,糖基化作用同样增强了抗菌肽drosocin的活性.因此,阳离子抗菌肽与肿瘤细胞的吸附作用以及接下来的穿透细胞膜的过程很可能至少部分依赖于肿瘤细胞细胞膜蛋白质的糖基化作用.1,4其它作用机制除了与膜相关的作用机制以外,越来越多的研究表明,抗菌肽还通过其他的作用机制表现其抗肿瘤活性.比如, melittin(GIGAVLKVLTFGLPALISWIKRKRQQ)是一个含有26 个氨基酸的抗菌肽,特异性地杀伤过度表达肿瘤ras基因的细胞.Melittin通过过度激活肿瘤ras基因转化细胞中的磷脂酶A(PIA2),选择性的杀死细胞.alloferons是来源于昆虫富含组氨酸的抗菌肽,具有类似于细胞因子的调节作用.体外实验中,用alloferon1(HGVS—GHG0HGvHG)和alloferon2(GVSGHGOHGVHG)合成的多肽可促进淋巴细胞的活性;而在体内试验中,此合成多肽可诱导小鼠体内干扰素(IFN)的表达.2具有抗肿瘤的新型抗菌肽的研发由于多肽药物的药代动力学特征,抗菌肽作为抗肿瘤药物的研究开发受到了阻碍.蛋白水解作用限制了药物在体内的保留时间.降低了其I:I服生物利用度.此外,抗菌肽对人体有潜在的毒性作用.目前,许多研究正在致力于解决这些问题.2.1化学修饰抗菌肽将L一氨基酸部分或者完全替换为D一氨基酸,以及在不影响药物抗肿瘤活性的支链引入非天然氨基酸,可以增强抗菌肽对蛋白水解作用的抵抗能力.比如,对小鼠腹腔注射抗菌肽magainin2以及all~D一氨基酸类似物MSI一238;两种药物都对P388非白血性白血病,S18O腹水癌和自发性卵巢癌有抑制作用.与magainin相比,MSI一238体外活性是其10 倍.而抑制小鼠肿瘤细胞的体内活性是其2倍.2-2抗菌肽偶联回归蛋白抗菌肽可通过载体介导的运输方式进入肿瘤细胞,克服抗菌肽药物的药代动力学缺陷及其潜在的毒性作用.利用与回归蛋白偶联,抗菌肽也可实现减低毒性的目的.由于回归蛋白对体内的特异性位点有选择性,因此,对于治疗性和诊断性药物是一种适宜的载体.过去的研究表明,多种脉管系统回归蛋白与抗肿瘤药物偶联,可以抑制肿瘤的血管生成,减轻药物对其他器官的副作用.但是,由于不能载运药物进入肿瘤细胞,肿瘤回归多肽的作用受到了抑制.为了克服这个缺陷,目前已经开始研究包含具有穿透细胞功能的抗菌肽序列和回归多肽序列的嵌合体多肽,比如,包含蛋白转导结构域,整联蛋白受体以及可以特异性识别肿瘤血管和红细胞间质中凝结血浆蛋白的序列为CREKA的线性多肽[2627j.在一项近期研究中,将阳离子抗菌肽pV ec(LLIILRRRIRKQA—HAHSK)与回归多肽CREKA以及DNA烷基化因子Cbl (chorambucil)偶联.在体外实验中,此偶联多肽Cbl—CRE. KA—pV ec将MDA—MB一231细胞扩增的百分比从100%降至约40%.这项研究表明,CREKA—pVec可以作为一个有效的载体,将DNA烷基化因子靶向性转运进入肿瘤细胞∞.3展望目前,由于抗肿瘤药物不仅针对肿瘤细胞.而是所有快速增殖的细胞,现有的抗肿瘤治疗存在严重的副作用.然而,某些抗菌肽表现出对肿瘤细胞特异性的杀伤作用,被人们寄予厚望,并且相关的研究已经取得了一定的进展.但是,在将抗菌肽开发成为新型抗肿瘤药物的过程中,仍然需要深人研究引发抗菌肽与肿瘤细胞特异性结合的肿瘤细胞的自身特征以及两者之间相互作用的机制,尤其是与结构,动力学,形态学,膜破裂机制相关的生物物理学研究.抗菌肽进入抗肿瘤治疗的临床应用需要其具有对肿瘤细胞的特异性杀伤作用和在血清中的稳定性.许多表现出杀伤肿瘤细胞作用的抗菌肽由于生物利用度较差,潜在的毒性作用或工艺成本太高,难以开发成为临床抗肿瘤药物.近期研究表明,通过化学修饰的方法或者将抗菌肽与回归蛋白相偶联,可以提高抗菌肽的生物利用度,降低毒性.随着研究的进一步深入,抗菌肽将为抗肿瘤药物的研发开辟出一个新的领域,为临床肿瘤治疗提供更安全有效的新方案.参考文献[1】JenssenH,HamillP,HancockRE,eta1.Peptideantimicru- bialagents叨.ClinMicrobiolRev,2006,19(3):491—511.【2】RathinakumarR,WMkenhorstWF,WimleyWC,eta1.Broad—spectrumantimicrobialpeptidesbyrationalcombinatorialde- signandhigh—throughputscreening:theimportanceofinter—facialactivitym.JAmChemSoc,2009,131(22):7609—17.[3】GambichlerT,SkryganM,HuynJ,eta1.PatternofmRNA expressionofB-defensinsinbasalcellcarcinoma『JI.BMCPharm~aceu…tic…a,an—d驾ClinicalRe黧sear;ch恝fl巳!!】疆cancer,2006,6(8):163.[4JChenJY,LinWJ,LinTL.Afishantimicrobialpeptide,tilapia hepcidinTH2—3,showspotentantitumoractivityagainsthu- manfibrosarcomacells『J].Peptides,2009,30(9):1636—42.[5]ChenJY,LinWJ,WuJL,eta1.Epinecidin一1'peptideinduces aDoptosiswhichenhancesantitumoreffectsinhumanleukemiaU937cells[J1.Peptides,2009,30(12):2365-73.[6]赵瑞君,张庆华,李飞栋.家蝇成虫抗菌肽对4种肿瘤细胞的作用观察[J].中国媒介生物学及控制杂志,2007,18(1):17-9.[7】魏晓丽,丁剑冰,蒋忠华,等.鼠p一防御素2抗宫颈癌的实验研究fJ1.细胞与分子免疫学杂志,2009,25(12):1186—8.[8】UtsugiT,SchroitAJ,ConnorJ,eta1.Elevatedexpressionof phosphatidylserineintheouterleafletofhumantumorcells andrecognitionbyactivatedhumanbloodmonoeytes[J1.Con—cerRes,1991,51(11):3062-6.【9】DobrzynskaJ,Szachowicz-PetelskaB,Sulkowskis,etaLChangesin electricchargeandphospholipidscompositioninhumancolorectal cancerceilsMolCeUBioche~2005,276(1-2):l13--9.【10]KleeffLIshiwataT,KumbasarA,eta1.Thecell-surfacehep- araBsulfateproteoglyeanregulatesgrowthfactoractionin pancreaticcarcinomacellsandisoverexpressedinhuman pancreaticcancerfJ].JClinInvest,1998,102(9):1662—73.【11】HoskinDW,RamamoorthyA.Studiesonanticanceractivities ofantimicrobialpeptides[J】.BiochimBiophysAeta,2008,1778(2):357—75.[12】SimonsK,IkonenE.Howcellshandlecholesterol[JJ.Science, 2000,290(5497):1721—6.【13]LiYC,ParkSK,Y eCW,eta1.Elevatedlevelsofcholesterol richlipidraftsincancercellsarecorrelatedwithapoptosis sensitivityinducedbycholesteroldepletingagents[J】.AmJ Pathol,2006,168(4):1107—18.[14]ChanSC,HuiL,ChenHM.Enhancementofthecytolyticel- feetofanti-bacterialcecropinbythemicrovilliofcancercells[J】.AnticancerRes,1998,18(6A):4467-74.【15】WangKR'ZhangBZZhangeta1.Antitumoreffects,cellse—lectivityandstructure-activityrelationshipofanovelantimi- crobialpeptidepolybia-MPI[JlPeptides,2008,29(6):963--8.f16]OrenShaiY.Modeofactionoflinearamphipathiealpha-heli—calantimicrobialpeptidesBiopolymers,1998,47(6):451--63. [17】ShaiY.Mechanismofthebinding,insertion,anddestabiliza—tionofphospholipidbilayermembranesbyalpha-helicalan—timicrobialandcellnon—selectivemembrane-lyticpeptidesⅢ.BiochimBiophysAeta,1999,1462(1-2):55—70.[18]MaiJC,Mi五KimSH,eta1.Aproapoptoticpeptideforthetreat—mentofsolidtumorslJlCancerRes,2001,61(21):7709--1Z[19]LeeHS,ParkCB,KimJM,eta1.Mechanismofanticancer activityofbuforinIIh,ahistoneH2A—derivedpeptidefJ].CancerLetters,2008,271(1):47—55.f20]ChcnY,XuX,HongS,eta1.RGD-tachyplesininhibitstumorgrowth叨.CancerRes,2001,61(6):2434-8.【21]TaniguchiN,GaoCX,IharaY,eta1.Theinvolvementof bisectingN—acetylgluc0samineincancer,in:M.Aubery GlycansinCellInteractionandRecoguition:Therapeutic379抗菌肽的抗肿瘤研究进展Aspects嗍HarwoodAcodemicPublishers,Japan,2001:73—88.[22】DennisJWGranovskyMB1,6N-acetylglucosaminyhransferaseV isadeterminantofcancergrowthandmetastasi&irrj垤Aubery~d.), GlyeansincellInteractionandrecognition:therapeuticas—peers[M】.HarwoodAcademicPublishers,Jop.~2001:89--104.[23]SharmaSV.Melittinresistance:acounterselectionforrastransformation[J】.Oncogene,1992,7(2):192—201.[24]ChernyshS,KimSI,BekkerG,eta1.Antiviralandantitumor peptidesfrominsects[JJ.户rocNatlAcodSciUSA,2002,99(20):12628—32.[25】BakerMAMaloyWLZaslofetalAnticancerefficacyofmagainin2andanaloguepeptides讲CancerRes,199353(13):3052-7.[26】SimbergD,DuzaT,ParkJH,eta1.Biomimeticamplification ofnanoparticlehomingtotumorsfJ1.ProcNatlAcadSciUSA,2007,104(3):932—6.【27】Mh'eM,MyrbergH,E1一AndaloussiS,eta1.Designofatu. mothomingcellpenetratingpeptidefordrugdelivery【JJ./ntJPeptResTher,2009,5(1):11-5. EvolutionofAnticancerMechanismofAntimicrobialPeptidesLIZheng-yang,TONGYue,YAOWen—bing SchoolofLifeScienceandTechnology,ChinaPharmaceuticalUniversity,Nanjing210009, ChinaABSTRACTAntimicrobialpeptides(AMPs),whichhavebeenseparatedfromagreatnumb eroforganisms,arenovelantibacterialagents.Manystudieshavedemonstratedthat,someAMPs exhibitabroadspectrumofcytotoxicactivityagainsttumorcells,butnottonormalmammalcells.Thisrevie wfocusesonrecentstudiesaboutanticancermechanismofAMPs,andtheapplicationprospectofAMPsas anticancerdrugs.KEYWORDSAntimicrobialpeptides;Anti——canceractivity;Mechanism;Applicationprospect2010年6~7月美国FDA公布的部分药物警示1关键词:长效13激动剂(LABAs)安全使用的最新要求06/I,2O1OFDA通知相关医护人员和患者.由于涉及安全问题.FDA正在要求对所有的长效13受体激动剂类药物(LABAs)制定一项风险控制计划(KEMS),并进行整类药物的标签变更.该项风险控制计划将要求包括一份经修订的专为患者编写的用药指南.以及一份用于指导医护人员正确使用LABAs的计划.上述要求是基于FDA对相关研究的分析后而做出的.这些研究显示在一些使用LABAs治疗哮喘的儿童和成人患者中可能会增加哮喘症状严重加剧的风险,并可能导致患者住院甚至死亡以下内容将会被用于提醒医护人员,以保证LABAs的安全使用:(1)单成分的LABAs应与一种哮喘控制药物(asthmacontrollermedication)联用,而不应单独使用:(2)LABAs应只能用于通过哮喘控制药物无法有效控制症状的哮喘患者的长期治疗:(3)LABAs应使用达到控制哮喘症状所需要的最短持续时间,一旦哮喘已被控制,则应尽快停用LABAs,之后患者应通过接受哮喘控制药物以进行维持治疗:(4)需要在吸入型皮质激素类药物中加用LABA的儿童和青少年患者应使用一种同时含有这两种药物的复方制剂.以保证同时接受两药的治疗FDA已确认,在需要加用LABAs的患者中.当这类药物与哮喘控制药物正确联用时,LABAs在改善哮喘症状方面的益处大于其潜在的风险,并认为上述推荐的安全措施将有助于LABAs的安全使用.2关键词:吉妥单抗(myiotarg)撤市06/21/2010美国食品药品监督管理局(FDA)提醒医生.近来的临床数据显示吉妥单抗(吉妥珠单抗奥唑米星)有新的药品安全问题.且在临床研究中其并未表现出预期的良好治疗效果吉妥单抗用于治疗急性髓细胞性白血病,于2000年5月经FDA快速审查程序批准上市,2004年由惠氏公司(现辉瑞)设计并主持了一项对其验证性的上市后临床试验.该试验设计是对比在化疗的基础上增加使用Mylotarg.验证是否能有效延长患者生命,旱些时间该试验被终止,因为没有明显的药效,且会发生更高的死亡率.FDA建议新的患者不要使用该药.正在服用的患者要遵循医生的意见,医生要提醒患者该药物的风险.以后Mylotarg如想要在美国上市必须重新提交新药临床研究申请3关键词:硫酸奎宁误用存在风险07,08,2O10FDA发布Qualaquin(quininesulfate硫酸奎宁)药品安全警告380由于持续收到患者将硫酸奎宁用于治疗夜闻的腿部抽筋而发生严重副反应的报告.而这一用法为"非说明书指定用途"(即非FDA批准的用途).因此FDA批准了一项风险管理计划(P.EMS)以提醒人们不要将药品如此使用.使用硫酸奎宁可能引起严重甚至致命的血液病变,包括由于血4,板减少而引起的严重出血,溶血性尿毒症/血栓,血小板减少性紫癜等,有时候会引起永久性肾损伤,一些患者需要住院,甚至会死亡.4关键词:Arava(来氟米特J肝损伤07/13/2010FDA对风湿性关节炎药物Arava(采氟米特)增加了严重肝损伤的黑框警告,以便提醒患者使用该药物的风险并尽量避免.在此之前FDA曾要求该药品增加黑框警告:来氟米特禁用于怀孕妇女及未采取有效避孕措施的待孕女性.5关键词:血管紧张素受体阻滞剂(ARBs)潜在癌症风险07,l5,2010最近一项与与癌症相关的临床试验荟萃分析报告提示.血管紧张素受体阻滞剂(ARBs)可能会引起癌症风险略有增高血管紧张素受体阻滞剂(ARBs)用于高血压患者或其他症状的患者.商品名包括坎地沙坦(Atacand),厄贝沙坦(Avapro),奥美沙坦(BeMc~),氯沙坦(Co~ar),缬沙坦(Diovan),替米沙坦(Mi—c~dis)和依普罗沙坦(Teveten),FDA还没有确定ARBs增加罹惠癌症的风险.该机构正在审查与此安全问题有关的信息,并会及时将新的信息提供给公众. FDA相信AREs的益处大于其潜在的风险6关键词:Cubicin(达托霉素)嗜酸细胞性肺炎风险07,29,2010FDA通知医疗保健专业人士和病人在使用icin(这托霉素)治疗过程中有可能发展成为嗜酸细胞性肺炎Cubicin是一种静脉注射的抗菌药.用于治疗严重的皮肤感染和血行性感染嗜酸细胞性肺炎是一种罕见但严重的痛,即白血细胞类型(嗜酸性粒细胞)充满了肺部.嗜酸细胞性肺炎的症状包括发烧,咳嗽,呼吸急促和呼吸困难.该病可导致随之的呼吸衰竭,并且如果没有迅速认识和合理管理.具有潜在致命性危险医疗保健专业人士应密切监察使用Cubicin治疗的病人.以防止发生嗜酸性细胞性肺炎.接受Cubicin治疗的病人如果出现新发的或恶化的发烧,咳嗽,气短或呼吸困难.应立即联系医疗保健专业人士. (由江苏省药品不良反应监测中心提供)。

新型抗肿瘤药物的研发进展

近年来,肿瘤的疾病对整个医学领域产生了巨大的影响,成为

了世界性的健康问题。

据统计,每年有超过1000万人因为肿瘤而

死亡,而在国内的疾病结构中,癌症已经成为了首位的杀手。

然而,随着现代医学技术的不断提高,新一代抗肿瘤药物也在不断

呈现出全新的形态,这为全球的肿瘤治疗带来了新的希望。

一、靶向治疗

传统的化疗方式无论是对肿瘤细胞还是正常细胞都会造成巨大

的伤害,使患者常常受到副作用的困扰。

而靶向治疗是一项新型

抗肿瘤药物技术,它能够在一定程度上缩小化疗药物的作用范围,使得治疗更加精准,副作用更小。

靶向治疗的研究主要是针对于

肿瘤细胞中特定的分子进行的,比如HER2(人表皮生长因子受体2)、EGFR(表皮生长因子受体)等。

目前在临床应用的抗肿瘤

药物中,靶向治疗占据了重要地位,比如赫赛汀、曲妥珠单抗等。

值得注意的是,靶向治疗并不是针对所有肿瘤都适用的,一些

肿瘤没有明显的靶标,如此就无法对其施行靶向治疗。

同时,靶

向治疗也并不是完全没有副作用,只是相对于传统的化疗副作用

而言可以减少一些。

二、免疫疗法

免疫疗法是一种在近年来迅速发展的新型治疗方法。

它可以启

动人体本身的免疫系统来攻击肿瘤,最终达到治疗的目的。

免疫

疗法有多种,比如癌症疫苗、免疫抑制剂、免疫增强剂等。

其中

最重要的莫过于PD-1/PD-L1抑制剂。

PD-1/PD-L1抑制剂以“解封”免疫疗法的一把“钥匙”而声名大噪。

它能够抑制癌细胞的免疫逃逸机制,使得人体内的免疫系统可以

再次开始对肿瘤发动攻击。

目前市场上有不少种PD-1/PD-L1抑制剂,如PD-1筛选和筛选白蛋白(PAAS)、宝珀德(pembrolizumab)等。

此外,广泛运用于中国肿瘤临床的PD-L1

产品包括:山东鲁抗PD-L1单抗(李莲英亦为发明人之一)、展

盛PD-L1单抗、阳晟PD-L1单抗等。

三、新型载药系统

传统的抗肿瘤药物具有药效不稳定、溶解度差等缺点,而新型

载药系统的研究正是为了解决这些问题。

新型载药系统通常采用

纳米技术,利用纳米大小的粒子结构来改善药物的稳定性和生物

学可用性。

目前,新型载药系统有三大类:基础研究开发阶段、

临床研究开发阶段和已上市的产品。

基础研究开发阶段的新型载药系统还存在很多挑战。

首先,纳

米药物的多种相互作用对药物可以造成意想不到的影响。

其次,

制备纳米粒子的过程成为制约纳米药物发展的重要因素。

基于此,出现了一些纳米材料的高效制备技术,如激光烧蚀法、微流控技

术等。

通过这些技术,制备出来的新型载药系统可以更稳定、更

透明,更适合临床应用。

结语:

衷心希望更多的科学家和研究者可以不断深入探索新的抗肿瘤

药物,创新出更多更好的抗肿瘤药物,为抗击癌症这一全球性问

题做出贡献。

同时,也希望越来越多的患者能够获得更加有效的

治疗方式,尽早摆脱肿瘤的折磨。