7.1促进民族团结

- 格式:pptx

- 大小:82.13 MB

- 文档页数:18

7.1促进民族团结知识点

中国是一个统一的多民族国家,在历史发展的长河中,各民族之间相互融合,形成了“你中有我、我中有你”的命运共同体。

以下是关于促进民族团结的知识点:

- 民族区域自治制度:中国实行民族区域自治制度,在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方设立自治机关,行使自治权,实行区域自治。

- 三个尊重:各民族一律平等,国家保障各民族的合法权益,维护和发展各民族的平等团结。

维护民族团结,要做到三个尊重,即尊重各民族的宗教信仰、尊重各民族的风俗习惯、尊重各民族的语言文字。

- 共同繁荣:中国坚持各民族共同繁荣的原则,支持少数民族地区的经济发展,提高少数民族地区的生活水平。

- 文化交流:各民族之间进行文化交流,相互学习、相互借鉴,促进各民族文化的共同发展。

- 教育公平:国家为少数民族地区提供教育资源,保障少数民族学生接受教育的权利,促进教育公平。

- 法律保障:中国通过制定和完善相关法律法规,保障各民族的合法权益,维护民族团结。

促进民族团结是中国的一项基本国策,也是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

只有各民族团结一心,才能共同推动中国的发展和繁

荣。

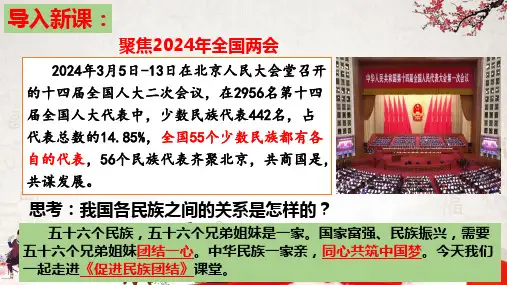

第二框促进民族团结一、单选题1.我国处理民族关系的基本原则是()A.民族平等、团结、互助、和谐B.民族平等、团结和各民族共同繁荣C.各民族共同繁荣,同时富裕D.各民族同呼吸、共命运、心连心2.“民族团结是各族人民的生命线,也是13亿多中国人民的共同意志。

”习近平总书记的话()①启发我们只有坚持各民族团结互助,祖国才会更美丽②说明加强和巩固民族团结是中华民族的最高利益③体现了我国坚持少数民族优先发展的基本原则④表明我国已形成平等团结互助和谐的新型民族关系A.①②④B.②③④C.①②③D.①③④3.新中国成立后,在处理民族关系上,我国坚持()的基本原则A.民族平等、民族团结和各民族共同繁荣B.民族区域自治制度C.平等团结互助和谐D.民族团结和各民族共同繁荣4.2018年7月28日上午,“豫疆情”系列主题活动启动仪式在新疆哈密举行。

大河网记者从启动仪式上获悉,脱贫攻坚是当前援疆的首要任务,河南省14个县(市、区)已展开结对帮扶。

对此,下列说法正确的是()A.我国是有五十六个少数民族组成的国家B.各族人民发展中必须保持步调完全一致C.党和国家重视民生促各族人民同步富裕D.民族平等团结互助和谐的新型民族关系5.村党支部书记曲登热情接待了他们,向他们详细介绍了村里的民族关系。

在介绍中,曲登会提到()①各民族生活习俗相同②各族群众和睦相处③各族群众互帮互助④各族群众亲如一家A.①②③B.②③④C.①④D.②③6.“太阳和月亮是一个妈妈的女儿,她们的妈妈叫光明,藏族和汉族是一个妈妈的女儿,我们的妈妈叫中国······”这体现了()①藏族和汉族同为一家②藏汉民族已同化③藏族汉族都是中华民族的一员④我国各民族平等的关系A.②③④B.①③④C.①②③D.①②④7.我国是统一的多民族的国家,有五十六个民族分布在祖国的四面八方。

下列说法最能体现这一点的是()A.我国在所有少数民族居住的地方实行民族区域自治B.民族区域自治制度是符合我国国情的根本政治制度C.我国已经实现了各民族共同繁荣D.中国的历史是由五十六个民族共同创造的,是一个不可分割的共同体8.2018年2月8日,发改委下达中央预算内投资8亿元,支持内蒙古、辽宁等13个省区的人口较少民族聚居行政村基础设施等4个领域项目建设。

《7.1促进民族团结》教案-2023-2024学年九年级道德与法治上册同步备课系列(部编版)一. 教材分析《7.1促进民族团结》这一节内容是九年级道德与法治上册的重点章节,主要让学生了解我国的民族关系,掌握处理民族关系的原则,认识到维护民族团结的重要性。

教材通过案例分析、小组讨论等形式,引导学生学会与少数民族同学相处,自觉维护民族团结。

二. 学情分析九年级的学生正处于青春期,思想活跃,独立意识逐渐增强。

他们在日常生活中可能遇到与少数民族同学相处的情况,对民族团结有一定的认识。

但部分学生可能对民族团结的重要性认识不足,需要通过本节课的学习,提高他们的民族团结意识。

三. 教学目标1.让学生了解我国的民族关系,掌握处理民族关系的原则。

2.培养学生与少数民族同学相处的能力,自觉维护民族团结。

3.提高学生对民族团结重要性的认识,形成维护民族团结的自觉性。

四. 教学重难点1.教学重点:我国的民族关系,处理民族关系的原则。

2.教学难点:如何引导学生自觉维护民族团结,与少数民族同学和谐相处。

五. 教学方法1.案例分析法:通过分析典型案例,引导学生了解民族团结的重要性。

2.小组讨论法:让学生在小组内讨论如何与少数民族同学相处,形成维护民族团结的方法。

3.情景模拟法:创设情景,让学生在模拟实践中学会与少数民族同学相处。

六. 教学准备1.准备相关案例材料,用于分析讲解。

2.设计小组讨论题目,引导学生深入思考。

3.准备情景模拟道具,便于学生实践操作。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示我国各民族的风土人情,引导学生了解我国的民族关系,激发学生学习兴趣。

2.呈现(10分钟)呈现典型案例,让学生分析案例中存在的问题,引导学生掌握处理民族关系的原则。

3.操练(10分钟)学生在小组内讨论如何与少数民族同学相处,形成维护民族团结的方法。

教师巡回指导,总结各小组的成果。

4.巩固(5分钟)学生代表分享本小组的成果,其他学生进行评价,巩固所学知识。

《促进民族团结》教案一、核心素养目标政治认同:1.学生能够深刻理解我国是统一的多民族国家,认同我国处理民族关系的基本原则以及民族区域自治制度,增强对国家民族政策的认同感。

2.认识到维护民族团结和国家统一是中华民族的最高利益,坚定维护国家统一和民族团结的政治立场。

健全人格:1.培养学生尊重不同民族文化、风俗习惯和宗教信仰的包容心态,促进学生形成和谐、友善的人际交往品质。

2.通过了解各民族共同团结奋斗的历史和事迹,激发学生的民族自豪感和集体荣誉感,塑造积极向上的人格。

责任意识:1.使学生明确维护民族团结是每个公民的责任和义务,增强学生的社会责任意识。

2.引导学生思考在日常生活中如何以实际行动促进民族团结,培养学生积极主动承担社会责任的能力。

二、教学重点难点重点:1. 我国处理民族关系的基本原则和民族区域自治制度。

2. 促进民族团结的重要性以及青少年如何维护民族团结。

难点:1.民族区域自治制度的内涵及其在保障少数民族权益、促进民族团结方面的作用。

2.如何引导学生将维护民族团结的意识转化为实际行动,并在日常生活中自觉践行。

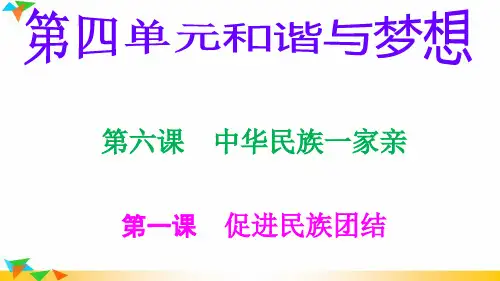

三、教学过程(一)导入新课1.播放歌曲《五十六个民族,五十六朵花》,提问学生从歌曲中能感受到什么?歌曲中体现了我国怎样的民族构成特点?引导学生回答出我国是一个多民族国家,各民族共同构成了中华民族大家庭。

2.展示一些各民族特色服饰、舞蹈或传统节日的图片,让学生辨认分别属于哪些民族,并提问学生对这些民族的了解有多少?激发学生对各民族文化的兴趣,从而引出本节课的主题——促进民族团结。

(二)讲授新课1.我国民族大家庭概况(1)展示中国地图,让学生在地图上指出自己所知道的一些民族的主要聚居地。

然后教师进行补充和讲解,使学生了解我国各民族分布的特点是大杂居、小聚居、交错杂居。

(2)讲述我国是统一的多民族国家,各民族在长期的历史发展过程中共同缔造了中华人民共和国,各民族都为国家的发展做出了贡献。

可以列举一些具体的历史事件或人物,如蒙古族建立元朝、满族建立清朝等,同时强调各民族在经济、文化、科技等方面的交流与合作,促进了国家的繁荣发展。