人教初一语文上册(部编版)11课《论语十二章》背景、文言知识、内容分析、注释、译文

- 格式:docx

- 大小:20.05 KB

- 文档页数:9

《论语》十二章知识梳理一、文学常识填空1.《论语》是儒家的经典著作之一,由孔子的弟子及再传弟子编撰而成。

它以语录体为主,记录了孔子及其弟子言行。

《论语》与《大学》《中庸》《孟子》并称“四书”共二十篇。

2孔子(公元前51-公元前479),名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人,春秋末期的思想家、教育家、儒家思想的创始人。

相传他有弟子三千,贤者七十二人。

孔子被后世统治者尊为“圣人”,战国时期儒家代表人物孟子与孔子并称“孔孟”二、给下列加点字注音论语()不亦说乎()不愠()三省()吾身()传不习乎()不惑()不逾矩()()不思则罔()不学则殆()一箪食()曲肱而枕()好之者()笃志()三、解释加点词语1. 学而时习之()2.有朋自远方来()3.人不知而不愠()()4.不亦君子乎()5.吾日三省吾身()()6.与朋友交而不信乎()7.传不习乎()8.三十而立()9.四十不惑()10.不逾矩()()11.温故而知新()() 12.学而不思则罔()13.思而不学则殆()14.可以为师矣()()()15.人不堪其忧()16.知之者不如好之者()( )17.好知者不如乐知者()18.饭疏食饮水( ) ( )()19.曲肱而枕之()()20.不义而富且贵()21.于我如浮云()22.三人行必有我师焉()()23.择其善者而从之()24子在川上曰()25.逝者如斯夫()()26.不舍昼夜()27.三军可夺帅也()28.匹夫不可夺志也()29.博学而笃志()30.切问而近思()四、通假字1.不亦说乎2.吾十有五而志于学五、一词多义1为:为人谋而不忠乎()可以为师矣()2.而:人不知而不愠()温故而知新()3.知:人不知而不愠()知之者不如好之者()温故而知新()4.乐:不亦乐乎()好知者不如乐知者()六、成语归类七、按要求默写1.阐述“学”和“思”辩证关系的句子是:2.求学应该谦虚,正如《论语》中所说:3.复习是学习的重要方法,且对学习者有重要的意义:4.当别人不了解自己、误解自己时,孔子提出不要焦虑:5.孔子赞叹颜回安贫乐道的高尚品质的句子是:6.孔子在《述而》篇中论述君子对富贵的正确态度是:7.唐太宗有一句名言“以人为鉴,可以知得失。

千里之行,始于足下。

人教部编版七年级上册11《《论语》十二章》

文言知识点梳理

《论语》十二章是人教部编版七年级上册的第11课,是对《论语》的简要介绍和学习。

以下是《论语》十二章的文言知识点梳理:

1. 语言风格:《论语》采用的是古代文言文的语言风格,包括字句、词语和语法结构等都具有古典特色,需要通过阅读和理解来掌握其中的意义。

2. 文言虚词:《论语》中虚词的使用较多,如“之”,“者”,“乎”等。

这些虚词的使用具有特定的语法功能,需要根据上下文进行理解和分析。

3. 文言独特词汇:《论语》中还涉及到一些独特的文言词汇,如“吾”,“汝”,“尔”等。

这些词汇在现代汉语中已经不常用,需要通过对句子的整

体理解来推测其意义。

4. 文言句式:《论语》中的句式结构多样,包括简单句、并列句、主谓结构、宾语补足结构等。

在阅读中需要注意理解句子的结构和成分之间的关系,

以准确理解句子的意思。

5. 文言规范用法:《论语》中的文言语法结构和用法是比较规范的,需要注意掌握其中的用法和搭配,以正确使用和理解文言的句子。

在学习《论语》十二章时,可以通过课文的阅读、翻译和注释来理解其中

的文言知识点,同时可以结合相关的语法规则和例句来加深对文言文的理解和

应用能力。

第1页/共1页。

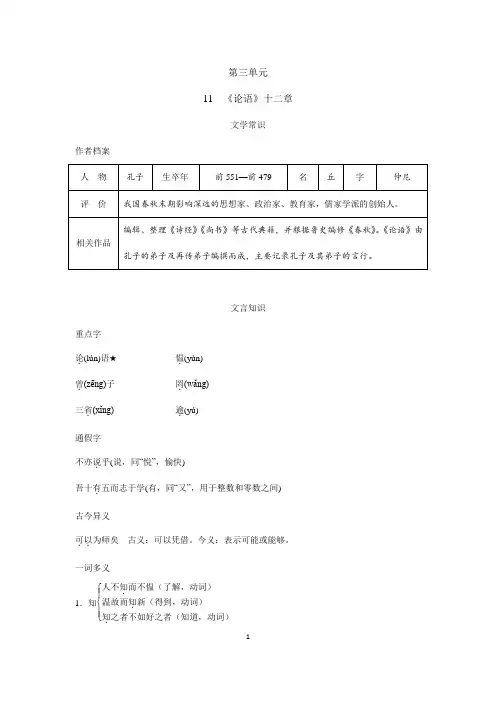

第三单元11 《论语》十二章文学常识作者档案 人 物孔子 生卒年 前551—前479 名 丘 字 仲尼 评 价 我国春秋末期影响深远的思想家、政治家、教育家,儒家学派的创始人。

相关作品编辑、整理《诗经》《尚书》等古代典籍,并根据鲁史编修《春秋》。

《论语》由孔子的弟子及再传弟子编撰而成,主要记录孔子及其弟子的言行。

文言知识重点字论.(lún)语 愠.(yùn) 曾.(zēng)子 罔.(wǎng) 三省.(xǐng) 逾.(yú) 通假字不亦说.乎(说,同“悦”,愉快) 吾十有.五而志于学(有,同“又”,用于整数和零数之间) 古今异义可以..为师矣 古义:可以凭借。

今义:表示可能或能够。

一词多义1.知⎩⎪⎨⎪⎧人不知.而不愠(了解,动词)温故而知.新(得到,动词)知.之者不如好之者(知道,动词)2.可以⎩⎪⎨⎪⎧可以..为师矣(可以凭借)士不可以..不弘毅(能够) 3.之⎩⎪⎨⎪⎧学而时习之.(代所学的知识,代词)然后知松柏之.后凋也(不译,结构 助词)4.其⎩⎪⎨⎪⎧择其.善者而从之[他们(的),代词]其.恕乎(大概、也许,副词) 5.而⎩⎪⎨⎪⎧人不知而.不愠(却,表转折)博学而.笃志(并且,表并列) 词类活用1.学而时.习之 名词用作状语,按时。

2.吾日.三省吾身 名词用作状语,每天。

3.传.不习乎 动词用作名词,指老师传授的知识。

4.温故.而知新.形容词用作名词,学过的知识,新的理解和体会。

5.好之者不如乐.之者 形容词的意动用法,以……为快乐。

文言句式省略句1.可以为师矣。

点拨:介词“以”后面省略宾语“之”,代“温故而知新”。

2.人不知而不。

点拨:动词“知”后面省略宾语,即“自己”。

成语积累1.不亦乐乎:原意是“不是很愉快吗?”现常用作补语,表示达到极点。

2.温故知新:温习旧的知识,能够得到新的理解和体会。

也指回忆过去,认识现在。

3.三省吾身:指多次自觉地检查自己。

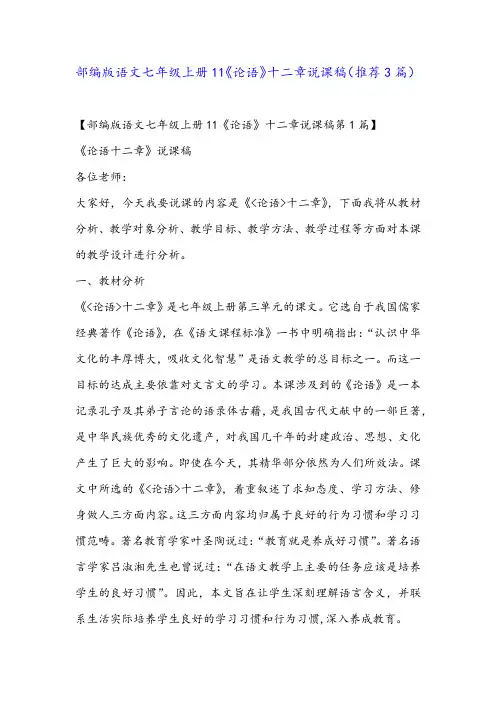

部编版语文七年级上册11《论语》十二章说课稿(推荐3篇)【部编版语文七年级上册11《论语》十二章说课稿第1篇】《论语十二章》说课稿各位老师:大家好,今天我要说课的内容是《<论语>十二章》,下面我将从教材分析、教学对象分析、教学目标、教学方法、教学过程等方面对本课的教学设计进行分析。

一、教材分析《<论语>十二章》是七年级上册第三单元的课文。

它选自于我国儒家经典著作《论语》,在《语文课程标准》一书中明确指出:“认识中华文化的丰厚博大,吸收文化智慧”是语文教学的总目标之一。

而这一目标的达成主要依靠对文言文的学习。

本课涉及到的《论语》是一本记录孔子及其弟子言论的语录体古藉,是我国古代文献中的一部巨著,是中华民族优秀的文化遗产,对我国几千年的封建政治、思想、文化产生了巨大的影响。

即使在今天,其精华部分依然为人们所效法。

课文中所选的《<论语>十二章》,着重叙述了求知态度、学习方法、修身做人三方面内容。

这三方面内容均归属于良好的行为习惯和学习习惯范畴。

著名教育学家叶圣陶说过:“教育就是养成好习惯”。

著名语言学家吕淑湘先生也曾说过:“在语文教学上主要的任务应该是培养学生的良好习惯”。

因此,本文旨在让学生深刻理解语言含义,并联系生活实际培养学生良好的学习习惯和行为习惯,深入养成教育。

二教学对象分析初一学生刚刚入学,在小学时又强调快乐学习,对学生行为习惯的养成不够重视,因此学生在学习习惯和行为习惯方面存在一定的不足。

《<论语>十二章》是学生本学期接触的第二篇古文,由于初一学生刚刚接触文言文,基础较差,就我们班学生来说,对文言文实词、虚词的掌握较差,实词积累少,因此在阅读中存在一定困难。

所以本文要在熟练朗读课文的基础上让学生通过“拔钉子”的方法,掌握重点词语,并且注意积累通假字、一词多义、古今异义等文言知识。

三、教学目标知识和能力:1、学习重点文言词语,解读各则语录,培养学生阅读理解文言文的能力;2、了解《论语》的有关知识,明确其在历史上的价值。

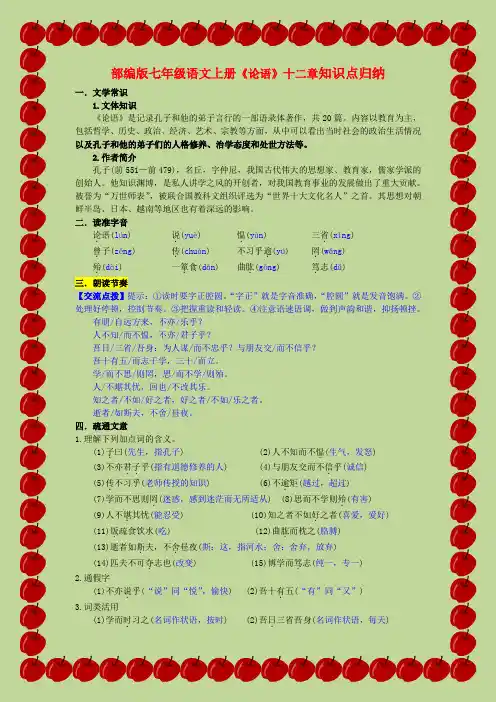

部编版七年级语文上册《论语》十二章知识点归纳一.文学常识1.文体知识《论语》是记录孔子和他的弟子言行的一部语录体著作,共20篇。

内容以教育为主,包括哲学、历史、政治、经济、艺术、宗教等方面,从中可以看出当时社会的政治生活情况以及孔子和他的弟子们的人格修养、治学态度和处世方法等。

2.作者简介孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,我国古代伟大的思想家、教育家,儒家学派的创始人。

他知识渊博,是私人讲学之风的开创者,对我国教育事业的发展做出了重大贡献。

被誉为“万世师表”,被联合国教科文组织评选为“世界十大文化名人”之首。

其思想对朝鲜半岛、日本、越南等地区也有着深远的影响。

二.读准字音论.语(lún) 说.(yuè) 愠.(yùn) 三省.(xǐng)曾.子(zēng) 传.(chuán) 不习乎逾.(yú) 罔.(wǎng)殆.(dài) 一箪.食(dān) 曲肱.(gōng) 笃.志(dǔ)三.朗读节奏【交流点拨】提示:①读时要字正腔圆。

“字正”就是字音准确,“腔圆”就是发音饱满。

②处理好停顿,控制节奏。

③把握重读和轻读。

④注意语速语调,做到声韵和谐,抑扬顿挫。

有朋/自远方来,不亦/乐乎?人不知/而不愠,不亦/君子乎?吾日/三省/吾身:为人谋/而不忠乎?与朋友交/而不信乎?吾十有五/而志于学,三十/而立。

学/而不思/则罔,思/而不学/则殆。

人/不堪其忧,回也/不改其乐。

知之者/不如/好之者,好之者/不如/乐之者。

逝者/如斯夫,不舍/昼夜。

四.疏通文意1.理解下列加点词的含义。

(1)子.曰(先生,指孔子) (2)人不知而不愠.(生气,发怒)(3)不亦君子..乎(指有道德修养的人) (4)与朋友交而不信.乎(诚信)(5)传.不习乎(老师传授的知识) (6)不逾.矩(越过,超过)(7)学而不思则罔.(迷惑,感到迷茫而无所适从) (8)思而不学则殆.(有害)(9)人不堪.其忧(能忍受) (10)知之者不如好.之者(喜爱,爱好)(11)饭.疏食饮水(吃) (12)曲肱.而枕之(胳膊)(13)逝者如斯.夫,不舍.昼夜(斯:这,指河水;舍:舍弃,放弃)(14)匹夫不可夺.志也(改变) (15)博学而笃.志(纯一,专一)2.通假字(1)不亦说.乎(“说”同“悦”,愉快) (2)吾十有.五(“有”同“又”)3.词类活用(1)学而时.习之(名词作状语,按时) (2)吾日.三省吾身(名词作状语,每天)(3)温故.而知新.(形容词作名词,分别译为“学过的知识”“新的理解与体会”)(4)好之者不如乐.之者(形容词用作动词,以……为乐趣)(5)饭.疏食饮水(名词作动词,吃)4.古今异义(1)可以..为师矣(古义:可以凭借;今义:表示允许或能够。

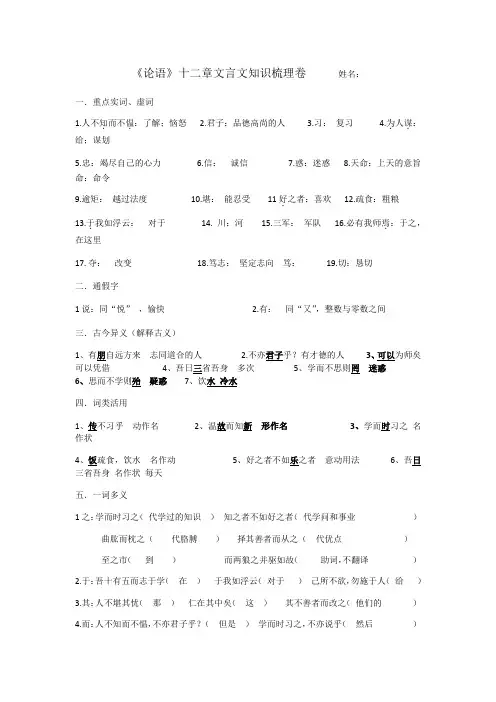

《论语》十二章文言文知识梳理卷姓名:一.重点实词、虚词1.人不知.而不愠.:了解;恼怒2.君子:品德高尚的人3.习:复习4.为.人谋.:给;谋划5.忠:竭尽自己的心力6.信:诚信7.惑:迷惑8.天命:上天的意旨命:命令9.逾矩:越过法度10.堪:能忍受11好.之者:喜欢12.疏食:粗粮13.于.我如浮云:对于14. 川:河15.三军:军队16.必有我师焉.:于之,在这里17.夺:改变18.笃志:坚定志向笃:19.切:恳切二.通假字1说:同“悦”,愉快 2.有:同“又”,整数与零数之间三.古今异义(解释古义)1、有朋自远方来志同道合的人 2.不亦君子乎?有才德的人3、可以为师矣可以凭借4、吾日三省吾身多次5、学而不思则罔迷惑6、思而不学则殆疑惑7、饮水冷水四.词类活用1、传不习乎动作名2、温故而知新形作名3、学而时习之名作状4、饭疏食,饮水名作动5、好之者不如乐之者意动用法6、吾日三省吾身名作状每天五.一词多义1之:学而时习之(代学过的知识)知之者不如好之者(代学问和事业)曲肱而枕之(代胳膊)择其善者而从之(代优点)至之市(到)而两狼之并驱如故(助词,不翻译)2.于:吾十有五而志于学(在)于我如浮云(对于)己所不欲,勿施于人(给)3.其:人不堪其忧(那)仁在其中矣(这)其不善者而改之(他们的)4.而:人不知而不愠,不亦君子乎?(但是)学而时习之,不亦说乎(然后)为人谋而不忠乎(但是)温故而知新(然后)吾十有五而志于学(表顺承)学而不思则罔(但是)曲肱而枕之(表修饰)择其善者而从之(顺承)博学而笃志,切问而近思(并列)5.为:可以为师矣(做)为人谋而不忠乎(替)6.知:人不知而不愠(了解)温故而知新(懂得)知之者不如好之者(知道)六.特殊句式1.温故而知新,可以为师矣。

是(省略)句式翻译:2.不亦说乎?固定句式:反问句式翻译:七.重点翻译1.为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?2.吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。

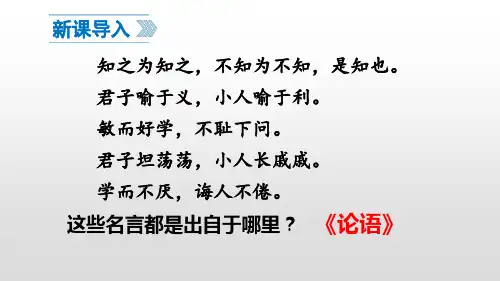

部编版语文七年级上册11《论语》十二章说课稿(精选3篇)〖部编版语文七年级上册11《论语》十二章说课稿第【1】篇〗《论语》十二章说课稿教材分析:《论语》是语录体散文,大多是简短的谈话和问答,是古代儿童有蒙学读物。

文章篇幅短小,内容浅显,适合当代儿童学习。

朗读起来朗朗上口,节奏分明,适合于口传相授。

所选的章节都是孔子思想的精华部分,意义深远,发人深省。

这十则精选语录主要是谈学习态度、学习方法和修身做人的,具有普通的教育意义。

学生情况分析:初一学生刚接触文言文,缺乏古文功底,学习积极性有待提高。

所以,教学时应注重培养学生学古文的兴趣,并要求他们能通过学习,自主地发现问题并解决问题,掌握一些浅显的文言文基础知识,打好扎实基础,从而也为今后的文言文学习奠定基础。

教学构思:要求学生利用课文注释和工具书,弄清实词含义,理解每则语录的意蕴。

在理解基础上引导学生反复诵读,要求读准字音,注重节奏与语气,并在诵读中加以体会其内在含义,加深理解形成自我认识与自我建构,并且要求学生当堂背诵。

在教学过程中让学生自主、合作、探究地完成教学任务,用多种方式调动学生学习积极性,使学生不感到枯燥乏味,能顺利地背诵下来。

为更好地理解《论语》蕴含的精华思想,让学生结合自身的生活经历畅谈对它的感悟与启示。

【教学目标】:知识和能力目标:1.了解孔子和《论语》的有关知识,明确其在历史上的价值。

2.学习重点文言词语,解读各则语录,培养学生阅读理解文言文的能力;3.学会朗读背诵文言文,掌握学习古文的方法。

过程和方法目标:1.通过合作探究、体验反思学习经典的原创精神。

2. 联系自身学习经历,体会课文丰富精彩的内蕴,端正学习态度,改进学习方法。

情感态度和价值观目标:通过学习能够正确认识并及时调整自己的学习方法和态度;激发热爱民族经典文化的热情。

【教学重点】1.通过学习重点文言词语,理解各则语录,培养学生阅读理解文言文的能力。

2.结合本文的学习认识并调整自己的学习方法和态度;激发热爱民族经典文化的热情。

《论语》十二章文本解读1.时代背景它较为集中地反映了孔子的思想。

由孔子弟子及再传弟子编纂而成。

全书共20篇、492章,首创“语录体”。

南宋时,朱熹将它与《孟子》《大学》《中庸》合称为“四书”。

面对春秋战国那样的乱世,知识分子大都很不满意,于是纷纷思考救国救民、解决社会矛盾的方针路线。

各自的想法大不相同,于是形成不同的学说流派。

在孔子为代表的儒家之外,先后出现了道家、墨家、法家等不同流派。

这些流派之间,相互批评,展开了激动人心的学术争鸣。

于是有所谓“百家争鸣”的局面出现。

春秋战国之交的“百家争鸣”,是一个思想大爆炸的时代,是中国思想史上第一个黄金时期。

中国传统中很多光辉的思想主张,都产生于那个时代。

以孔子为代表的儒家,即是“百家争鸣”中最重要的一个学术流派。

经过历史的淘汰和选择,儒家思想在汉武帝之后成为中国统治阶级意识形态的核心。

2.《论语》的体例与儒家的内涵很多同学很好奇这一课每一句后面都有《学而》《为政》等标注,这是什么意思呢?《论语》一共有二十篇,每一篇一般取这一篇的前两个字作为题目。

比如第一篇开头是“子曰:‘学而时习之……’”所以这一篇的题目就是“学而”。

最后一篇的开头说“尧曰:‘咨!尔舜……’”所以这一篇的题目就是“尧曰”。

《论语》起于“学而”,终于“尧曰”,这是儒家的一种体例。

又如《荀子》起于“劝学”,终于“尧问”。

学者称,这代表了儒家的一种认识:一个人只要立志于“学”(这里的“学”,大概包括格物、致知、诚意、正心等),那他便算一个“君子”,君子求“学”的终极目标,是成为圣人(“尧”)。

也就是说,儒家认为“人皆可以为尧舜”——人人都能成为圣人。

孟子进一步阐述这种观点说:“子服尧之服,诵尧之言,行尧之行,是尧而已矣。

子服桀之服,诵桀之言,行桀之行,是桀而已矣。

”(《孟子•告子下》)一个人能成为什么样的人,取决于你选择自己成为什么样的人。

这大概也是儒家不能成为宗教的一个重要原因:宗教信仰的神祇或教主,都是高高在上、凌驾众生的,修信的教徒,甚至也是要分种族、种姓的;儒家则不然,不管你出身如何,只要你立志求“学”,你便是君子,只要你不断求“学”,最终你便可以达到儒家的最高层次——“圣人”。

11 论语十二章复习要点一、重点字词论(lún)语:语录的编纂(zuǎn)。

子:先生,指孔子。

古代对男子的尊称。

时:按时。

说:通“悦”,愉快。

愠(yùn):生气,发怒。

君子:指道德上有修养的人。

吾(wú):我。

日:每天。

省(xǐng):自省,反省,自我检查。

为(wèi):替。

信:真诚,诚实。

传(chuán):老师传授的知识。

志:立志。

立:战栗,站得住,这里可理解为独立做事情。

不惑:迷惑,疑惑。

天命:指不能为人力所支配的事情。

耳顺:能听得进不同意见。

逾(yú):越过,超过。

矩(jǔ):规矩,归帆。

知新:得到新的理解与体会。

罔(wǎng):迷惑。

意思是感到迷茫而无所适从。

殆(dài):疑惑。

箪(dān):古代盛饭用的圆形竹器。

堪(kān):能忍受。

好(hào):喜欢,爱好。

乐:以……为乐趣。

饭:吃饭。

疏食:粗粮。

水:指冷水。

曲(qū):弯曲。

肱(gōng):胳膊。

于:对,对于。

焉(yān):于此,意思是“在其中”。

善者:好的方面,优点。

从:跟从。

川:河,河流。

斯:代词这,指河水。

不舍:不放弃,不停。

匹夫:普通的人,男子汉。

笃(dǔ):忠实,坚守。

切:恳切。

近思:思考当前的事。

仁:仁德。

二、文学常识《论语》是儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的语录体书籍,由孔子及其再传弟子编写。

孔子(前551—前479),名丘,字仲尼。

春秋时期鲁国人。

著名思想家、教育家、政治家,儒家学派的创始人。

三、主要内容及中心思想“学而时习之,…”讲的是学习方法、交友乐趣和为人态度。

“吾日三省吾身,…”强调的是治学之人必须重视品德修养及巩固知识。

“吾十有五而有志于学,…”是孔子自述学习和提高修养的过程。

“温故而知新,…”讲的是学习方法,强调温故而知新。

“学而不思则罔,…”讲的是学习方法,阐述学习和思考的辩证关系,强调学思结合。

“贤哉,回也!…”是孔子赞扬颜回坚持学习而贫贱不移的精神。

部编版七上《〈论语〉十二章》课文详解课前预习一、作品梗概《论语》,儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的一部书,共20篇。

东汉列为“七经”之一,宋代把它与《大学》《中庸》《孟子》合称为“四书”。

《论语》的语言简洁精练,含义深刻,其中有许多言论至今仍被世人视为至理。

二、作者简介及背诵提示孔子(前551一前479),名丘,字仲尼,鲁国陬(zōu)邑(今山东曲阜东南)人,是我国春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家学派的创始人。

后人尊称他为“至圣”“圣人”。

本文需熟读背诵。

知识重点一、全文展示《论语》十二章子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》)子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”(《为政》)子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”(《为政》)子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”(《为政》)子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”(《雍也》)子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”(《雍也》)子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”(《述而》)子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”(《述而》)子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”(《子罕》)子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”(《子罕》)子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”(《子张》)二、主题概述本文选录了孔子及其弟子的言论,主要论述了学习态度、学习方法和品德修养方面的问题,强调了学习必须有谦虚求实的态度和勤于复习、善于思考的方法,还指出加强个人修养的重要性。

三、文言知识积累(一)通假字1.不亦说乎(“说”同“悦”,愉快)2.吾十有五而志于学(“有”同“又”,用于整数和零数之间)(二)古今异义1.学而时习之古义:按时;今义:时间。

考点精析:文言文阅读考点:文言文阅读考点解析:文言文阅读是历年重庆市中考语文的必考内容。

《语文课程标准(2011版)》“评价建议”指出:评价学生阅读古代诗词和浅易文言文,重点考查学生的记诵积累,考查他们能否凭借注释和工具书理解诗文大意。

词法、句法等方面的概念不作为考试内容。

《重庆市2016年初中毕业生学业暨高中招生考试考试说明》也明确了古诗文积累与阅读的考试内容与要求:1.在理解的基础上背诵和默写本《考试说明》“附录一”所列古诗词。

注意积累、感悟和运用。

2.在理解的基础上背诵《考试说明》“附录一”所列文言文,并能默写其中的句子(段)。

3.能借助注释和工具书,理解文中文言词语的含义,能用现代汉语翻译文中的句子。

4.能理解文章的基本内容,概括文章的中心。

5.能理解和把握诗词的基本内容和作者的感情倾向。

例题印证【2015·福建省泉州卷】(一)阅读下面文言文,完成5-8题(16分)【甲】山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沈鳞竞跃,实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。

(《答谢中书书》)【乙】子曰:“饭疏食饮水,曲肱而优之,乐在其中矣。

不义富贵,于我如浮云。

”(《论语》)5.下面加线词意思相同的一项是()。

(3分)A.清流见底见往事耳B.实是欲界之仙都每假借于藏书之家C.于我如浮云两狼之并驱如故D.自康乐以来自非亭午夜分不见曦月6.解释下列的词。

(3分)(1)古来共谈共:(2)夕日欲颓颓:(3)未复有能与其奇者与:7.把下列句子翻译成现代汉语。

(6分)(1)晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

(2)曲肱而优之,乐在其中矣。

8.甲乙两文“乐”的情趣分别是什么?(4分)答案:5.(3分)B (重要词语含义)6.(3分)共同,一起坠落欣赏(词语含义)7.(6分)(1)早晨的薄雾将要散尽,猿猴和鸟儿此起彼伏的鸣叫。

(“歇”,“乱”各0.5分)(2)弯着胳膊当枕头,乐趣也就在其中了。

部编版七年级上册语文第11课《论语》十二章课文原文及教案(精选3篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结报告、演讲发言、策划方案、合同协议、心得体会、计划规划、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, speeches, planning plans, contract agreements, insights, planning, emergency plans, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!部编版七年级上册语文第11课《论语》十二章课文原文及教案(精选3篇)作为一名辛苦耕耘的教育工作者,就难以避免地要准备教案,教案是教学活动的总的组织纲领和行动方案。

””””(《论语》十二章原文与翻译1.子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?(《学而》)译文:孔子说:“学习并时常温习,不是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不是很令人从心里感到高兴吗?人家不了解我,我也不怨恨、恼怒,不也是君子作风吗?”2.曾子(曾参,孔子弟子)曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?(《学而》)译文:曾子说:“我每天多次反省自身:替人家谋虑是否不够尽心?和朋友交往是否不够诚信?老师传授的知识是不是自己还不精通熟练呢?”3.子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

(《为政》)译文:孔子说:“我十五岁就有志于做学问;三十岁能自立于世;四十岁能通达事理;五十岁的时候我懂得自然的规律和命运;六十岁时对各种言论能辨别是非真假,也能听之泰然;七十岁能随心所欲,却不逾越法度规矩。

”4.子曰:“温故而知新,可以为师矣。

(《为政》)译文:孔子说:“温习旧的知识,进而懂得新的知识,这样的人可以做老师了。

5.子曰:学而不思则罔,思而不学则殆。

(《为政》)译文:孔子说:“读书不深入思考,越学越糊涂;空想而不读书,就无所得。

”这是孔子所提倡的学习方法:要学习与思相结合。

启示:只学习却不思考,就会迷茫;只思考却不学习,就会精神疲倦而无所得。

6.子曰∶“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”《雍也》)译文∶孔子说∶“贤德啊,颜回吃的是一小筐饭,喝的是一瓢水,住在穷陋的小房中,别人都受不了这种贫苦,颜回却仍然不改”””””变向道的乐趣。

贤德啊,颜回!”7.子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者《雍也》译文∶孔子说:“懂得它的人,不如爱好它的人;爱好它的人,又不如以它为乐的人。

”8.子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

人教初一语文上册(部编版)11课《论语十二章》背景、文言知识、内容分析、注释、译文先秦:孔子的弟子及再传弟子原文子曰:〝学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?〞«学而»曾子曰:〝吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?〞«学而»子曰:〝吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

〞«为政»子曰:〝温故而知新,可以为师矣。

〞«为政»子曰:〝学而不思那么罔,思而不学那么殆。

〞«为政»子曰:〝贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!〞«雍也»子曰:〝知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

〞«雍也»子曰:〝饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

〞«述而»子曰:〝三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

〞«述而»子在川上曰:〝逝者如斯夫,不舍昼夜。

〞«子罕»子曰:〝三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

〞«子罕»子夏曰:〝博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

〞«子张»成语1、不亦乐乎:不是很愉快吗?2、三十而立:人在三十岁时就应该确定自己的人生目标与发展方向.3、从心所欲:和随心所欲的意思差不多.随自己的心意和爱好,想怎样便怎样.4、温故知新:经常复习学过的知识,从而能获得新的知识.也指吸取历史经验,更好地认识现在.5、三省吾身:原指每日从三个方面检查自己,后指多次自觉地检查自己.6、择善而从:采纳正确的建议或选择好的方法或好的制度加以实行.7、三人行必有我师:三人同行,其中一定有可做我老师的.8、不舍昼夜:日夜不停.9、逝者如斯:流失的时光就像这个流水.10、匹夫不可夺志:男子汉不可被夺去志气.11、不堪其忧:不能忍受那样的愁苦.12、不改其乐:不改变自有的快乐.指处于困苦的境况仍然很快乐.文言知识【一】通假字1.不亦说乎说:同悦,喜悦、愉快2.吾十有五而志于学有:同又,放在整数与零数之间【二】古今异义1.不亦君子乎古:道德上有修养的人今:泛指品德高尚的人2.可以为师矣古:可以;凭借今:可能、许可3.饭疏食饮水古:粗劣今:疏通、疏散4.饭疏食饮水古:冷水今:无色无味无臭的液体5.匹夫不可夺志也古:普通人今:无学识、无智谋的人6.吾日三省吾身古:多次今:数词,三【三】词类活用1.学而时习之时:名词--状语,按时2.吾日三省吾身日:名词--状语,每日3.温故而知新故、新:形容词--名词,旧的知识、新的体会4.传不习乎传:动词--名词,传授的知识5.饭疏食饮水饭:名词--动词,吃饭6.好之者不如乐之者乐:名词--意动。

以……为乐【四】一词多义1.为:可以为师矣当、做为人谋而不忠乎替2.知:人不知而不愠了解温故而知新懂得3.而:人不知而不愠表转折温故而知新表顺承博学而笃志表并列4.其:仁在其中矣它的其不善者而改之他人【五】特殊句式1.省略句:可以为师矣。

〝以〞后面省略代词〝之〞其不善者而改之。

句首省略动词〝择〞2.判断句:贤哉,回也!三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

译文孔子说:〝学了〔知识〕然后按一定的时间复习它,不也是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?人家不了解我,我却不恼怒,不也是道德上有修养的人吗?〞曾子说:〝我每天多次反省自己:替别人办事是不是尽心竭力了呢?同朋友交往是不是诚实可信了呢?老师传授的知识是不是复习了呢?〞孔子说:〝我十五岁开始有志于做学问,三十岁能独立做事情,四十岁〔遇事〕能不迷惑,五十岁知道哪些是不能为人力所支配的事情,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁才做事才能随心所欲,不会超过规矩。

〞孔子说:〝温习学过的知识,可以从中获得新的理解与体会,那么就可以凭借这一点去做老师了。

〞孔子说:〝只学习却不思考,就会迷惑;只空想却不学习,就会疑惑。

〞孔子说:〝颜回的品质是多么高尚啊!一竹篮饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人都忍受不了这种穷困清苦,颜回却没有改变他好学的乐趣。

颜回的品质是多么高尚啊!〞孔子说:〝知道学习的人比不上爱好学习的人;爱好学习的人比不上以学习为乐趣的人。

〞孔子说:〝我整天吃粗粮,喝冷水,弯着胳膊做枕头,也自得其乐。

用不正当的手段得来的富贵,我把它看作天上的浮云。

〞孔子说:〝多个人同行,其中必定有人可以做我的老师。

我选择他好的方面向他学习,看到他不善的方面就对照自己改正自己的缺点。

〞孔子在河边感叹道:〝时光像流水一样消逝,日夜不停。

〞孔子说:〝军队的主帅可以改变,普通人的志气却不可改变。

〞子夏说:〝博览群书广泛学习,而且能坚守自己的志向,恳切地提问,多考虑当前的事,仁德就在其中了。

〞注释子:先生,指孔子。

时习:按一定的时间复习。

{不亦说乎}乎:语气词。

说:通〝悦〞,愉快。

愠:生气,发怒。

君子:这里指道德上有修养的人。

吾:人称代词,我。

日:每天。

立:站立,站得住。

惑:迷惑,疑惑。

罔:迷惑,意思是感到迷茫而无所适从内容分析«论语»是一部记录孔子和他弟子的言行的书,由假设干篇章组成,内容大多是关于学习、道德修养、为人处世的一般原那么。

所选十二那么,一方面阐述了学习应该有谦虚好学的态度和勤学好问、实事求是的精神;另一方面阐述了温故知新、学思结合、学以致用的学习方法,对后世的教育理论影响极大。

另外,还有关于思想道德修养的问题,教育人为人处世的原那么等论述。

学而时习之,不亦说乎?〔学习方法〕有朋自远方来,不亦乐乎?〔为人处事〕人不知而不愠,不亦君子乎?〔道德修养〕吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?〔为人处事〕吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

〔为人处事〕温故而知新,可以为师矣。

〔学习方法〕学而不思那么罔,思而不学那么殆〔学习方法〕贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!〔学习态度〕知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

〔学习态度〕饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

〔为人处事〕三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

〔学习态度〕逝者如斯夫,不舍昼夜。

〔珍惜时间〕三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

〔道德修养〕博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

〔学习方法〕不义而富且贵,于我如浮云。

〔道德修养〕创作背景«论语»是我国先秦时期一部语录体散文集,主要记载孔子及其弟子的言行,是由孔子弟子及再传弟子记录编纂而成。

全书二十篇。

四百九十二章。

首创语录之体,其书比较忠实地记述了孔子及其弟子的言行,也比较集中地反映了孔子的思想。

今本共二十篇。

儒家创始人孔子的政治思核心是〝仁〞、〝礼〞、〝义〞。

«论语»作为孔子及门人的言行集,内容十分广泛,多半涉及人类社会生活问题,对中华民族的心理素质及道德行为起到过重大影响。

直到近代新文化运动之前,约在两千多年的历史中,一直是中国人的初学必读之书。

作为一部优秀的语录体散文集,它以言简意赅、含蓄隽永的语言,记述了孔子的言论。

«论语»中所记孔子循循善诱的教诲之言,或简单应答,点到即止;或启发论辩,侃侃而谈;富于变化,娓娓动人。

而且论语教给了后人如何为人处世的道理。

«论语»与«易经»、«黄帝四经»、«老子»、«庄子»,共为中华民族的几部源头典籍,它们不仅是道德跟文化的重要载体,而且是古代圣哲修身明德、体道悟道的智慧结晶。

作者孔子的十大弟子:1、颜渊尊称颜子,字子渊,春秋末期鲁国人。

颜回是孔子最得意的弟子,极富学问。

«论语·雍也»说他〝……一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐……〞。

为人谦逊好学,〝不迁怒,不贰过〞。

孔子称赞他〝贤哉,回也〞,〝回也,其心三月不违仁〞〔«雍也»〕。

不幸早死。

2、闵子骞〔闵损〕闵子为人所称道,主要是他的孝,作为二十四孝子之一,孔子称赞说:〝孝哉,闵子骞!人不间于其父母昆弟之言〞。

元朝编撰的«二十四孝图»中,闵子骞排在第三,是中华民族先贤人物3、冉伯牛〔冉耕〕。

冉耕:〔约前544~?〕春秋末鲁国人。

字伯牛。

为人端正正派,善于待人接物。

在孔子弟子中,以德行与颜渊闵子骞并称。

因恶疾早逝。

孔子哀叹其〝亡之,命矣夫!〞〔«雍也»〕唐元宗开元二十七年〔739年〕追封为〝郓侯〞。

宋大中祥符二年〔1009年〕改封〝东平公〞。

南宋咸淳三年〔1267年〕改封为〝郓公〞。

明嘉靖九年〔1530年〕改称〝先贤冉子〞。

4、仲弓〔冉雍〕冉雍(前522-?),字仲弓,春秋末期鲁国(今山东省菏泽市定陶区)人。

少昊之裔,周文王之子冉季载数传至冉离,世居〝菏泽之阳〞,人称〝犁牛氏〞,受儒教祭祀。

«冉氏族谱»称离娶颜氏,生长子耕,次子雍。

颜氏死,又娶公西氏,生求。

后公西氏闻孔子设教阙里,〝命三子往从学焉〞。

品学兼优。

为人度量宽宏,〝仁而不佞孔子称其〝可使南面〞,即可担任一方长官(«雍也»)。

5、宰予宰予(前522-前458),字子我,亦称宰我,春秋末鲁国人,孔子著名弟子,〝孔门十哲〞〝言语〞科之首〔排名在子贡前〕,〝孔门十三贤〞之一。

«大成通志»记载宰予小孔子二十九岁,能言善辩,曾从孔子周游列国,游历期间常受孔子派遣,使于齐国、楚国。

唐开元二十七年,宰予被追封为〝齐侯〞。

宋大中祥符二年(1009年)又加封〝临淄公〞。

南宋咸淳三年(1267年),再进封为〝齐公〞,明嘉靖九年改称为〝先贤宰予〞。

6、子贡〔端沐赐〕端木赐〔公元前520年-公元前456年〕,复姓端木,字子贡(古同子赣),以字行。

华夏族,春秋末年卫国(今河南鹤壁市浚县)人。

孔子的得意门生,孔门十哲之一,〝受业身通〞的弟子之一,孔子曾称其为〝瑚琏之器〞。

«论语»中对其言行记录较多,«史记»对其评价颇高。

子贡死于齐国,唐开元二十七年追封为〝黎侯〞,宋大中祥符二年加封为〝黎公〞,明嘉靖九年改称〝先贤端木子〞。

7、冉有子〔无文字记载〕8、曾子曾子〔公元前505年—公元前435年〕,名参〔shēn〕,字子舆,春秋末年鲁国南武城人〔山东嘉祥县〕。

是中国著名的思想家,孔子的晚期弟子之一,与其父曾点同师孔子,是儒家学派的重要代表人物。