种群数量增长模型概要

- 格式:ppt

- 大小:2.02 MB

- 文档页数:13

种群增长的三个模型一、引言种群增长是生态学中的重要研究领域,对于了解生物群体的数量和结构变化、探究物种在自然环境中的适应性和竞争性等具有重要意义。

在研究种群增长过程中,学者们提出了多个模型,以便更好地解释和预测种群数量变化。

本文将介绍三个经典的种群增长模型:指数增长模型、对数增长模型和S形曲线增长模型,并探讨它们在实际应用中的意义。

一、指数增长模型的概述指数增长模型作为一种基础的种群增长模型,其基本假设在于环境资源充足、个体间无竞争、出生率和死亡率保持恒定。

在这种理想条件下,一个物种的数量会以指数级速度增长。

然而,在现实的自然环境中,这种理想条件往往难以实现。

因此,指数增长模型在实际应用中,更多地被用于描述短期内资源丰富、无竞争压力下物种数量变化的情况,如某些繁殖周期短、繁殖率高的昆虫。

二、对数增长模型的提出对数增长模型是对指数增长模型的一种修正和拓展。

它考虑到了资源有限和种群间的竞争因素。

在對数增长模型中,种群数量的增长速率随着数量的增加而逐渐减缓,最终趋于稳定。

相较于指数增长模型,对数增长模型在描述实际种群数量变化时更为准确。

例如,在资源有限且个体间存在竞争压力的情况下,种群数量会逐渐达到一个稳定值,这个稳定值被称为种群的容量极限。

三、S形曲线增长模型的综合特点S形曲线增长模型是一种更复杂且更符合实际情况下种群增长规律的模型。

它融合了指数增长模型和对数增长模型的特点,同时考虑了环境因素、竞争压力以及其他影响因素。

S形曲线增长模型最早由人口学家托马斯·马尔萨斯提出,后在生态学领域得到广泛应用。

四、S形曲线增长模型的应用价值S形曲线增长模型描述了一个物种在资源有限且存在竞争时,从指数生长逐渐过渡到饱和状态,并最终趋于稳定的过程。

这种增长模型在描述人类和其他大型哺乳动物种群的数量变化时非常有用。

通过对S 形曲线增长模型的研究,我们可以更好地了解生物种群在自然界中的生长规律,为生态环境保护、资源利用和人口管理等领域提供理论依据。

种群增长数学模型分析及其教学种群增长数学模型分析及其教学一、教材分析种群的数量变化是学习种群的核心内容,重点是掌握种群数量增长的“J”型曲线和“S”型曲线的含义和变化规律,并借此学习掌握构建数学模型的一般方法。

本节教学涉及数学知识,同时不同环境下的种群增长各具特点,所以本节内容抽象复杂,学生很难准确深入理解曲线变化规律和原因。

通过分析不同条件下种群增长模型、种群的动态规律及其调节机制,能帮助学生深刻理解种群数量的变化规律、影响因素及其应用,在此基础上掌握构建数学模型的方法。

二、种群数量增长模型的多样性(一)理想情况下种群离散增长模型这是世代不相重叠种群的增长模型,是种群在无限的环境中,拥有充足的空间和资源,气候适宜、没有天敌的理想条件下种群的增长模型,该模型在自然界中是不存在的。

该模型的假设是:1.种群在无限的环境中增长,种群增长不受种群密度的制约,出生率和死亡率为常数;2.世代不重叠,种群呈离散增长;3.种群空间分布均匀,没有迁入和迁出;4.种群没有年龄结构。

如细菌的繁殖、一年生的植物或一年生殖一次的昆虫等都属于此类种群,其增长模型如下:Nt+1=Ntλ或Nt=N0λtNt表示第t年种群的数量,N0为初始种群数量,λ为种群的年周限增长率数,t为时间。

当λ大于1时,种群数量上升;当λ等于1时,种群数量稳定;当λ小于1时,种群数量下降。

理想情况下,种群呈指数式增长,增长率始终保持不变,增长速度逐渐增加,曲线呈“J”型,所以称为“J”型增长曲线。

(二)理想情况下种群连续增长模型该种群有世代重叠现象,表现为连续增长。

该模型的假设是:1.种群在资源无限的环境中增长,出生率和死亡率是常数;2.世代有重叠,种群呈连续增长;3.种群在空间上分布均匀,没有迁入和迁出;4.种群有年龄结构。

如多年生植物、人或兽类等动物种群都属于该种群,其增长模型如下: dN/dt=rN或Nt=N0ert(积分式)Nt表示第t年种群的数量,N0为初始种群数量,e表示自然常数,r为种群的瞬时增长率。

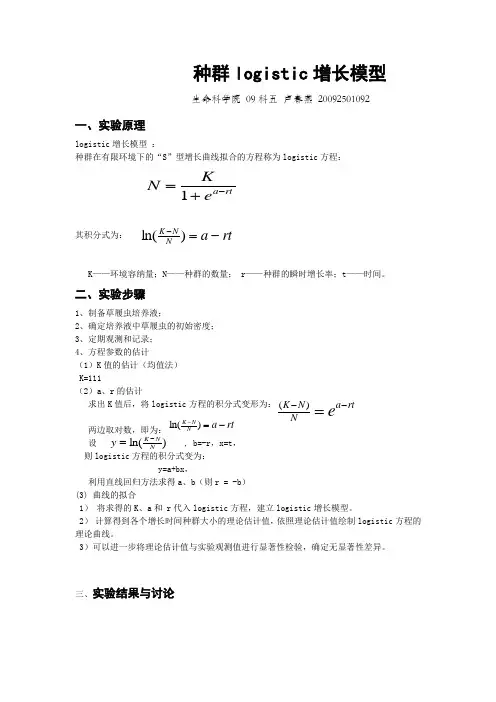

种群logistic 增长模型生命科学院 09科五 卢春燕 20092501092一、实验原理logistic 增长模型 :种群在有限环境下的“S ”型增长曲线拟合的方程称为logistic 方程:其积分式为:K ——环境容纳量;N ——种群的数量; r ——种群的瞬时增长率;t ——时间。

二、实验步骤1、制备草履虫培养液;2、确定培养液中草履虫的初始密度;3、定期观测和记录;4、方程参数的估计(1)K 值的估计(均值法) K=111(2)a 、r 的估计求出K 值后,将logistic 方程的积分式变形为: 两边取对数,即为: 设 , b=-r ,x=t ,则logistic 方程的积分式变为: y=a+bx ,利用直线回归方法求得a 、b (则r = -b ) (3) 曲线的拟合1) 将求得的K 、a 和 r 代入logistic 方程,建立logistic 增长模型。

2) 计算得到各个增长时间种群大小的理论估计值,依照理论估计值绘制logistic 方程的理论曲线。

3)可以进一步将理论估计值与实验观测值进行显著性检验,确定无显著性差异。

三、实验结果与讨论rt a e K N -+=1rt a N N K e--=)(rta NN K -=-)ln()ln(N NK y -=rt a N NK -=-)ln(表1 草履虫在培养液中增长实验数据统计分析表天数重复1(只 /mL)重复2 (只/mL)重复3 (只/mL)平均值(只/mL)(K-N)/N ln[(K-N)/N)] a-rt exp logistic0 3 3 3 3 36 3.583519 1.346 3.8 22.92429 1 10 7 10 911.333332.427748 1.29813.7 23.80783 2 19 11 28 19.333334.741379 1.556328 1.2502 3.5 24.71587 3 27 16 31 24.66667 3.5 1.252763 1.2023 3.3 25.64836 4 5 61 81 49 1.265306 0.235314 1.1544 3.2 26.60518 5 66 179 87 110.6667 0.003012 -5.80513 1.1065 3.0 27.58616 6 35 40 15 302.70.993252 1.0586 2.9 28.59106 7 12 13 28 17.66667 5.283019 1.664498 1.0107 2.7 29.61956 8 11 10 19 13.33333 7.325 1.991293 0.9628 2.6 30.67129 9 13 8 23 14.66667 6.568182 1.882237 0.9149 2.5 31.7458 10 73189.333333 10.892862.3881070.8672.432.84256K 的估计值为111(只/mL)将logistic 方程的积分式变形为: 两边取对数,即为:设 , b=-r ,x=t , 则logistic 方程的积分式变为: y=a+bx ,利用直线回归方法求得a 、b (则r = -b ) 求得a=1.3460 ,b=-0.0479,代入逻辑斯蒂方程111求得 N = 1+e 1.3460-0.0479r)ln(N NK y -=rta NN K e --=)(rt a N NK -=-)ln(rta e KN -+=1图1 草履虫观察值散点图及拟合增长曲线图表2 草履虫实验数据理论估计值与实验观测值显著性检验分析表天数观察值(只/mL)理论值(只/mL) X2X21,0.01显著性0 3 23 16.45865 6.63 极显著差异1 9 24 8.5986 6.63 极显著差异2 19 25 0.96453 6.63 无差异3 25 26 0.009047 6.63 无差异4 49 27 18.01841 6.63 极显著差异5 111 28 247.2087 6.63 极显著差异6 30 29 0.028896 6.63 无差异7 18 30 4.428451 6.63 显著差异8 13 31 9.24372 6.63 极显著差异9 15 32 8.658394 6.63 极显著差异10 9 33 16.12007 6.63 极显著差异根据表2可知本次试验拟合曲线不成功。

举例说明种群增长的3种模式及对物种未来的影响

种群增长的三种模式为指数增长、对数增长和S形增长。

1. 指数增长:指数增长是种群数量以固定比例不断增加的过程。

这种增长模式在初始阶段增长速度很慢,但是到达一定阈值后,种群数量会飞速增长。

如果这种情况持续下去,种群数量会迅速超出环境承载力,导致资源的短缺和环境破坏。

举个例子,某个鹿种在一个没有天敌的草原上生活,它们的数量会迅速增加,但是随着鹿数量的增加,食物供应和空间等环境资源会变得越来越紧张,因此会导致种群数量的崩溃。

2. 对数增长:对数增长是指种群数量增加的速度渐渐变慢,到达特定的阈值后种群数量基本上不再增加。

这种增长模式常常发生在人工干预下的自然或人工种群中。

例如,一个人工喂养的鹿种群,由于食物和环境的限制,最终会达到一个平衡点,鹿的数量会趋于稳定不再繁殖。

3. S形增长:S形增长是指种群数量开始以指数方式增长,然后逐渐减缓,直到达到一个上限。

这种模式通常发生在相对稳定的环境下。

例如,一只蝴蝶物种在一个稳定的栖息地区,当初始种群数量较低的时候,会以指数方式增加,但当达到环境资源负荷极限时,它们的种群数量会趋于稳定。

这种增长模式不会导致物种数量的崩溃,但是会限制其数量。

综上所述,种群增长的三种模式都与环境因素密切相关。

种群数量的增加会对环境资源造成很大压力,可能导致生态系统的破坏,影响物种生存繁衍。

只有了解与控制物种数量的增长模式,才能更好地维护生态系统的平衡。

种群logistic 增长模型生命科学院 09科五 卢春燕 20092501092一、实验原理logistic 增长模型 :种群在有限环境下的“S ”型增长曲线拟合的方程称为logistic 方程:其积分式为:K ——环境容纳量;N ——种群的数量; r ——种群的瞬时增长率;t ——时间。

二、实验步骤1、制备草履虫培养液;2、确定培养液中草履虫的初始密度;3、定期观测和记录;4、方程参数的估计(1)K 值的估计(均值法) K=111(2)a 、r 的估计求出K 值后,将logistic 方程的积分式变形为: 两边取对数,即为: 设 , b=-r ,x=t ,则logistic 方程的积分式变为: y=a+bx ,利用直线回归方法求得a 、b (则r = -b ) (3) 曲线的拟合1) 将求得的K 、a 和 r 代入logistic 方程,建立logistic 增长模型。

2) 计算得到各个增长时间种群大小的理论估计值,依照理论估计值绘制logistic 方程的理论曲线。

3)可以进一步将理论估计值与实验观测值进行显著性检验,确定无显著性差异。

三、实验结果与讨论rt a e K N -+=1rt a N N K e--=)(rta NN K -=-)ln()ln(N NK y -=rt a N NK -=-)ln(表1 草履虫在培养液中增长实验数据统计分析表天数重复1(只 /mL)重复2 (只/mL)重复3 (只/mL)平均值(只/mL)(K-N)/N ln[(K-N)/N)] a-rt exp logistic0 3 3 3 3 36 3.583519 1.346 3.8 22.92429 1 10 7 10 911.333332.427748 1.29813.7 23.80783 2 19 11 28 19.333334.741379 1.556328 1.2502 3.5 24.71587 3 27 16 31 24.66667 3.5 1.252763 1.2023 3.3 25.64836 4 5 61 81 49 1.265306 0.235314 1.1544 3.2 26.60518 5 66 179 87 110.6667 0.003012 -5.80513 1.1065 3.0 27.58616 6 35 40 15 302.70.993252 1.0586 2.9 28.59106 7 12 13 28 17.66667 5.283019 1.664498 1.0107 2.7 29.61956 8 11 10 19 13.33333 7.325 1.991293 0.9628 2.6 30.67129 9 13 8 23 14.66667 6.568182 1.882237 0.9149 2.5 31.7458 10 73189.333333 10.892862.3881070.8672.432.84256K 的估计值为111(只/mL)将logistic 方程的积分式变形为: 两边取对数,即为:设 , b=-r ,x=t , 则logistic 方程的积分式变为: y=a+bx ,利用直线回归方法求得a 、b (则r = -b ) 求得a=1.3460 ,b=-0.0479,代入逻辑斯蒂方程111求得 N = 1+e 1.3460-0.0479r)ln(N NK y -=rta NN K e --=)(rt a N NK -=-)ln(rta e KN -+=1图1 草履虫观察值散点图及拟合增长曲线图表2 草履虫实验数据理论估计值与实验观测值显著性检验分析表天数观察值(只/mL)理论值(只/mL) X2X21,0.01显著性0 3 23 16.45865 6.63 极显著差异1 9 24 8.5986 6.63 极显著差异2 19 25 0.96453 6.63 无差异3 25 26 0.009047 6.63 无差异4 49 27 18.01841 6.63 极显著差异5 111 28 247.2087 6.63 极显著差异6 30 29 0.028896 6.63 无差异7 18 30 4.428451 6.63 显著差异8 13 31 9.24372 6.63 极显著差异9 15 32 8.658394 6.63 极显著差异10 9 33 16.12007 6.63 极显著差异根据表2可知本次试验拟合曲线不成功。

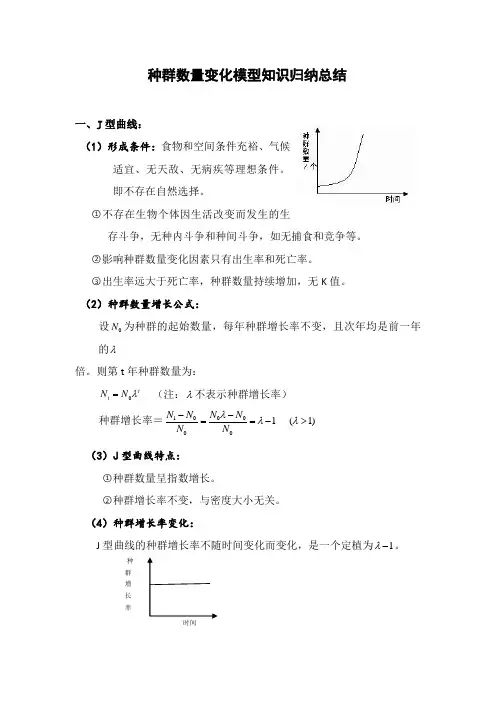

种群数量变化模型知识归纳总结一、J 型曲线:(1)形成条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、无天敌、无病疾等理想条件。

即不存在自然选择。

○1不存在生物个体因生活改变而发生的生存斗争,无种内斗争和种间斗争,如无捕食和竞争等。

○2影响种群数量变化因素只有出生率和死亡率。

○3出生率远大于死亡率,种群数量持续增加,无K 值。

(2)种群数量增长公式:设0N 为种群的起始数量,每年种群增长率不变,且次年均是前一年的λ倍。

则第t 年种群数量为:0t t N N λ= (注:λ不表示种群增长率) 种群增长率=1000001N N N N N N λλ--==- (1)λ> (3)J 型曲线特点:○1种群数量呈指数增长。

○2种群增长率不变,与密度大小无关。

(4)种群增长率变化:J 型曲线的种群增长率不随时间变化而变化,是一个定植为1λ-。

种群增 长 率时间(5)J 型增长的两种情况:a. 实验室条件下,当一种细菌接种于适宜培养基中,在细菌增长的开始阶段,由于条件适宜,细菌增殖可看作J 型增长。

b. 自然环境中,当一个种群刚刚迁入一个适宜环境,如外来物种入侵,由于条件适宜,没有天敌,该种群增长可看作J 型增长,二、S 型曲线:(1)曲线形成条件:食物和空间资源有限。

在资源有限的环境中,随着种群密度上升,各个体间因为食物、空 间引起的种内斗争加剧,种群增长率随时间不断发生变化。

(2)K 值理解:○1K :表示环境最大容量;可以认为是种群中生物数量的最大值,此时 种群不再扩大,种群不会增长。

○22K :此时曲线斜率最大,种群增长率最大,种群数量恢复到K 值所需时间最短。

○3小于K/2:种群密度过低,很容易因为无法交配而种群灭绝,需要很长时间才能恢复到K 值。

(3)种群增长率变化 :0−−−−→逐渐增加最大(种群数量为K/2时种群增长率大到最大值)−−−−−−−−−逐渐下降种群密度增长,种内斗争加剧0种群增 长 率0 (K/2) (K ) 时间(4)应用:○1在实际环境中,种群增长一般都呈“S”型曲线,但生物迁入一个新的环境后,一定时期内可看作“J”型曲线。

种群增长的三个模型

种群增长是生态系统的一个重要环节,衡量其中重要的元素,可

以用特定的模型来概括。

在本文中,我将介绍种群增长的三种模型:

函数种群增长模型、闭合系统增长模型和开放系统增长模型。

首先,函数种群增长模型,又称为函数种群增加模型或静态函数

模型。

函数种群增长模型是非常简单的,根据它,每年种群的增长量

近似相同,用函数表示:Nt=N0*e^ ( rt ) 。

其中,Nt为时间t的种

群量,N0为种群的初始量,r为年利率。

其次,闭合系统增长模型,又称为马尔可夫、拉斯维加斯模型。

这种模型是在静态模型中引入环境元素,根据这一模型,环境对种群

增长有很大的影响,种群受到环境条件的限制。

种群数量随时间变化,即Nt+1=Nt+Nt*(K-Nt/K),其中K为最大承载量,表示种群达到某一点后,不再继续增长。

最后,开放系统增长模型,也称为穹宁斯马尔可夫模型,这种模

型解决了闭合系统模型存在的不足,该模型把环境元素和外来因素都

考虑在内,因此,种群不仅受到环境限制,还受到外来因素的制约,

种群最终数量变化如下:Nt=N0*e^ ((r-k)*t ) ,其中r是外界的来

源增长率(利率),K表示种群承载能力,T表示时间。

从上可以看出,函数种群增长模型、闭合系统增长模型和开放系

统增长模型是种群增长中常用的三种模型,它们各自有不同的特点,

可以帮助我们理解种群增长。

基于logistic数学模型的种群增长规律概述说明1. 引言1.1 概述本文旨在探讨基于logistic数学模型的种群增长规律,并对其进行概述和说明。

种群增长是生态学和环境科学领域中一个重要的研究方向,而logistic数学模型则是一种常用的描述种群增长规律的数学工具。

本文将介绍logistic数学模型的原理、公式推导以及其在实际应用中的场景。

1.2 文章结构文章将按照以下结构展开讨论:- 第2部分将介绍logistic数学模型,包括其原理介绍、公式推导以及模型应用场景。

- 第3部分将探讨种群增长规律,重点介绍Malthus模型和Verhulst模型,并通过实际案例分析来说明种群增长规律在现实中的应用。

- 第4部分将详细阐述基于logistic数学模型的种群增长规律研究方法,包括数据收集与处理方法、参数估计与模拟技术,同时还会探讨实践应用与发展趋势。

- 最后,在第5部分我们进行结论总结,并对本研究存在不足之处进行反思并给出未来展望。

1.3 目的本文的目的是系统概述基于logistic数学模型的种群增长规律。

通过对logistic 数学模型的介绍、种群增长规律的探讨以及研究方法的讨论,希望能够深入理解和应用logistic数学模型来研究不同生物种群的数量变化趋势。

同时,通过对实际案例的分析,提供决策者在环境保护和资源管理中做出科学决策的依据,并为未来关于种群增长规律研究方面提供参考。

以上就是文章“1. 引言”部分内容的详细清晰撰写。

2. logistic数学模型2.1 原理介绍logistic数学模型是一种常见的用于描述种群增长规律的数学模型。

它基于生物学中的饱和增长概念,假设种群的增长率与种群密度之间存在一定的关系。

该模型最初由比利时数学家皮埃尔·弗朗索瓦·韦鲁斯特(Pierre François Verhulst)在19世纪中叶提出,并被广泛应用于生态学、人口学和经济学等领域。

种群的数量变化增长模型与种群密度咱今天来聊聊种群的数量变化增长模型还有种群密度这俩有趣的话题。

先来说说啥是种群密度。

打个比方,咱去一个大花园,里面全是玫瑰花。

这一整片花园里玫瑰花的数量,除以花园的总面积,得出来的就是玫瑰花这个种群在这个花园里的种群密度。

那种群密度咋知道的呢?有时候工作人员会一株一株地数,可要是花太多了,数不过来,就得想别的招儿。

比如说,他们会随机选几个小块地,数清楚这小块地里的玫瑰花数量,然后根据小块地占整个花园的比例,估算出整个花园里玫瑰花的大概数量。

再讲讲种群的数量变化增长模型。

就像兔子的数量变化,要是兔子生活的地方食物充足,又没啥天敌,那兔子的数量就会噌噌往上涨。

这时候,它的数量变化就符合一种叫“J 型增长”的模型。

这模型就好像兔子们坐着火箭,数量直线上升。

但实际情况可没这么简单,大多数时候,资源是有限的,兔子多了,食物不够吃,空间也不够住,这时候兔子数量的增长就会慢下来,甚至可能会减少。

这种情况符合“S 型增长”模型。

我想起之前去一个自然保护区观察野生动物的时候,那里有一群鹿。

刚开始,因为环境好,天敌也少,鹿的数量快速增加,那增长曲线就跟“J 型”似的。

可后来,随着鹿越来越多,草不够吃了,鹿群里生病的、弱小的鹿也多了起来,数量增长就慢了,最后稳定在一个差不多的数字上,这不就是“S 型增长”嘛。

咱再回到种群密度。

比如说池塘里的鱼,渔民想知道有多少鱼,总不能把水抽干了一条一条数吧。

他们就会用一种叫“标志重捕法”的办法。

先捞上来一些鱼,给它们做个记号,然后放回池塘。

过段时间再捞,根据有记号的鱼占捞上来的鱼的比例,就能估算出池塘里鱼的大概数量,从而算出鱼的种群密度。

还有,在森林里,要想知道某种鸟的种群密度,就得靠听它们的叫声。

科学家会在不同的地方设置录音设备,统计听到叫声的次数,再结合森林的面积,来估算这种鸟的种群密度。

说了这么多,其实种群的数量变化增长模型和种群密度在咱们生活里到处都能见到。

一.构建种群数量增长的数学模型1.种群数量增长的“J”型曲线(1)产生条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等理想条件下。

(2)增长特点:种群数量每年以一定的倍数增大。

第二年是第一年的λ倍。

(3)量的计算:t年后种群的数量为:N t= N0λt(其中N0为起始数量,t为时间,N t表示t年后该种群的数量,λ为年均增长率)(4)“J”型曲线2. 种群数量增长的“S”型曲线(1)产生条件:有限的环境中,种群密度上升,种内个体间的竞争加剧,捕食者数量增加(2)增长特点:种群内个体数量达到环境条件所允许的最大值(K值——环境容纳量)时,种群个体数量将不再增加,保持在K值水平;(3)种群增长率:种群数量达到K值时,种群—增长停止种群数量在 K/2值时,种群—增长最快种群数量小于 K/2值时,种群—增长逐渐增长种群数量大于K/2值时,种群—增长逐渐减慢(4)“S”型曲线3. “J”型曲线和“S”型曲线的比较二、影响种群数量变化的因素:(一)内因1、起始种群个体数量。

2、导致种群数量增加的因素:出生率和迁入率。

3、导致种群数量减少的因素:死亡率和迁出率。

(二)外因1、自然因素:气候、食物、天敌、传染病等。

2、人为因素:种植业、养殖业发展,砍伐森林,猎捕动物、环境污染等。

三.研究种群数量变化的意义(1)有利于野生生物资源的合理利用及保护。

(2)为人工养殖及种植业中合理控制种群数量、适时捕捞、采伐等提供理论指导。

(3)通过研究种群数量变动规律,为害虫的预测及防治提供科学依据。

(4)有利于对濒危动物种群的拯救和恢复。