弟子规小故事:亲所好

- 格式:docx

- 大小:7.07 MB

- 文档页数:2

亲所好力为具亲所恶谨为去

周朝楚国人老莱子,已经七十多岁了,常身穿五彩衣,学做婴儿戏,不怕跌倒的痛苦,也不管别人对他的看法,心中之希望博取老父母亲的欢心,让父母笑口常开,忘记身体的不适,不会感到老境的凄凉。

老莱子可贵的孝行,正是“亲所好,力为具;亲所恶,谨为去。

”最好的模范。

现今很多青少年喜爱飙车,骑乘机车不肯带安全帽,不遵守交通规则,一味跟着感觉走,一旦发生车祸,常使自己及无辜的人变成植物人,拖累了父母,造成许多不幸的家庭。

若经常想到父母亲的所好所恶,怎么会一时糊涂做出“亲所恶”的事呢?

父母喜好的东西,当子女的应该尽力去准备齐全,父母所厌恶的事物,要小心谨慎地去除掉,包括自己的坏习惯,“力”是尽我们最大的力量,让自己做到让父母开心,。

一般人对父母的事常常漫不经心,将就了事,对父母的好恶也不太明白,心中想到父母的时间更不多,孔子恳切提醒我们“人生三年,然后免于父母之怀。

”让我们细心体验,从我们来到这个世界,父母就为我们付出无微不至的关怀,更提醒我们心中要常常惦记着父母,学习孝养之道,尽力照顾我们的双亲。

父母对我们的喜欢了如指掌,经常为我们做喜欢吃的饭菜,相反,你知道父母喜欢吃什么嘛?。

古诗亲所好力为具亲所恶谨为去翻译赏析“亲所好力为具亲所恶谨为去”出自《弟子规全文》之中,其详细解释如下:【翻译】父母亲所喜好的东西,当子女的应该尽力去准备齐全,父母亲所厌恶的事物,要小心谨慎地去除掉。

【说明】在日常生活中我们要处处留心、时时在意,一言一行都要以父母作为主要的考虑。

要从衣食住上细心观察,使父母的口福不缺,按四季更换衣服,卧宿使其安适,行动有人扶持;父母所爱之物,我必爱之,父母所爱之人,我当敬之,父母所愿意的事,我当奉行之,要时时顺着父母的心意,使其心生欢喜。

读懂父母的心声、父母的需要,这才是真正的孝道。

相反,当我们起了一个坏的念头,比如说起了贪心、起了跟人家争斗的心以及不好学进取、种种不善的念头,这都是对不起父母啊!这些我们都要小心地把它去除掉,所以这个孝心要从这点点滴滴去养成。

【详解】这一条也告诉我们,为人子女应该如何关心体贴父母。

我们都晓得有时候父母年纪大了,他所需求的,他不方便自己出去买,或者他不好意思开口,为人子女的这个时候应该要善察亲意。

譬如说看到母亲什么东西比较缺乏,我们应该要主动的为她补充。

母亲喜欢吃好吃的,喜欢吃她经常喜欢吃的食物,我们也应该要尽到孝心,经常满她的愿望,希望她能吃到她想要吃的。

尤其是年纪大的人,可能胃口差一点,如果我们可以经常关心体贴他,双亲也一定会非常的高兴。

如果我们能用这样的方式也来告诉自己的子女,将来他们长大,我们年纪大的时候,这些小孩他也会记住当时母亲(父母)是怎样来孝敬爷爷、奶奶的。

所以‘亲所好,力为具’,这个“好”就是喜好,他们的嗜好。

“力”就是要尽心尽力,“具”就是要为他准备。

所以母亲或者父亲或者长辈,他们有任何的需求,为人子女的应该要尽心尽力为他去准备。

如果你现在还是一个很小的小学生,父母最喜欢的无非是你的功课要很好,自己的作业要自己努力去做;应该学的/b/27420,也应该努力去学习。

我想父母在你幼小的时候,一定最希望你能在功课上好好的努力,这个时候你也应该要尽心尽力在你的课业上努力,让父母得到欢喜。

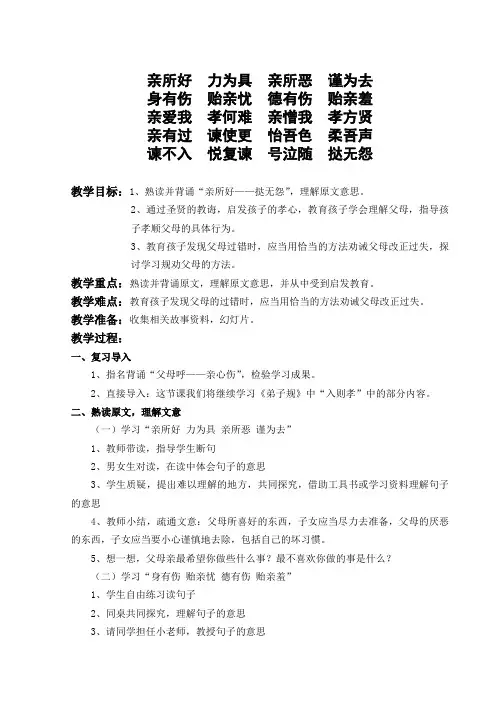

亲所好力为具亲所恶谨为去身有伤贻亲忧德有伤贻亲羞亲爱我孝何难亲憎我孝方贤亲有过谏使更怡吾色柔吾声谏不入悦复谏号泣随挞无怨教学目标:1、熟读并背诵“亲所好——挞无怨”,理解原文意思。

2、通过圣贤的教诲,启发孩子的孝心,教育孩子学会理解父母,指导孩子孝顺父母的具体行为。

3、教育孩子发现父母过错时,应当用恰当的方法劝诫父母改正过失,探讨学习规劝父母的方法。

教学重点:熟读并背诵原文,理解原文意思,并从中受到启发教育。

教学难点:教育孩子发现父母的过错时,应当用恰当的方法劝诫父母改正过失。

教学准备:收集相关故事资料,幻灯片。

教学过程:一、复习导入1、指名背诵“父母呼——亲心伤”,检验学习成果。

2、直接导入:这节课我们将继续学习《弟子规》中“入则孝”中的部分内容。

二、熟读原文,理解文意(一)学习“亲所好力为具亲所恶谨为去”1、教师带读,指导学生断句2、男女生对读,在读中体会句子的意思3、学生质疑,提出难以理解的地方,共同探究,借助工具书或学习资料理解句子的意思4、教师小结,疏通文意:父母所喜好的东西,子女应当尽力去准备,父母的厌恶的东西,子女应当要小心谨慎地去除,包括自己的坏习惯。

5、想一想,父母亲最希望你做些什么事?最不喜欢你做的事是什么?(二)学习“身有伤贻亲忧德有伤贻亲羞”1、学生自由练习读句子2、同桌共同探究,理解句子的意思3、请同学担任小老师,教授句子的意思4、教师小结,疏通文意:我们的身体受到伤害,会让父母担心忧虑;而我们的品行有失,将会让父母蒙受耻辱。

5、说一说,什么样的行为会使得“德有伤”?(三)学习“亲爱我孝何难亲憎我孝方贤”1、教师范读,学生思考:在这里,“爱”是什么意思?“憎”指的是什么?2、听故事,说一说,你有什么感想?古史传说中舜是大孝之人,但舜的早期生活,非常不幸。

舜的生母在舜十几岁时过世了,舜的父亲瞽叟据说很有音乐天才。

他娶了一位后妻,性情粗暴、凶狠。

她生了一个儿子名叫象,象长大后变得凶残、蛮横、傲慢、无理,舜的父亲和后母喜爱象而疏远舜。

弟子规全文弟子规里面的故事弟子规全文弟子规里面的故事《弟子规》原名《训蒙文》是清代教育家李毓秀编写的三言韵文,下面是小编收集整理的弟子规全文弟子规里面的故事,希望大家喜欢。

弟子规全文弟子规里面的故事篇1故事一:文王问安【晨则省昏则定】周朝的文王,开创周家八百年的基业,是中国有始以来最长久的朝代,所依靠的就是文王的圣德,我们从他的孝行可以看出一斑。

文王尚未即位时,每天一早鸡初鸣,天还未亮时,一定穿好衣服到父亲那里,问候父亲早上是否安好?如果安好,就非常快乐;如果父亲有不适,就感到忧愁,一定想办法让父亲安适,才能放心。

中午如此,傍晚也是如此。

文王每天这样三次问安,没有一天感到疲倦或是不耐烦,是我们学习「晨昏定省」的最佳榜样。

故事二:陆绩怀橘【物虽小勿私藏苟私藏亲心伤】在我国东汉时,有一位年纪才六岁的小孩,名字叫陆绩。

有一次,在九江遇见当时的太守袁术,袁太守认为他的相貌不凡,就拿出橘子请陆绩吃。

陆绩就多拿两粒藏在衣服里,等到要回家告辞的时候,橘子突然掉出来。

袁太守以为是陆绩贪心,就问他原因。

陆绩回答说:「橘子是我母亲所喜欢吃的,因为没钱买橘子,所以想留着拿回家给母亲吃,并非自己贪心,还请太守原谅!」袁太守觉得这孩子太难能可贵了,肯定这孩子将来一定会有出息。

故事三:老莱子彩衣娱亲【亲所好力为具亲所恶谨为去】周朝楚国人老莱子,已经七十岁了,常身穿五彩衣,学做婴儿戏,不怕跌倒的痛苦,也不管别人对他的看法,心中只希望博取年老父母亲的欢心,让父母笑口常开,忘记身体的不适,不会感到老境的凄凉。

老莱子可贵的孝行,正是「亲所好,力为具;亲所恶,谨为去。

」最好的模范。

故事四:潘京孝顺母亲【亲所好力为具】我国明朝南海地方,有位叫潘京的人,父亲很早就去世,对母亲非常孝顺。

他的母亲,本性很仁慈,喜欢做利益大众的事。

有一年大饥荒,就要潘京集合大家,商讨赈灾的事。

潘京深体亲心,尽力鼓吹倡导,任劳任怨,因此活命的人很多。

平日他又多行善事,不怕劳苦,让母亲欢喜。

弟子规亲所好力为具亲所恶谨为去的意思《弟子规》是儒家经典之一,它是中国历史上最著名的启蒙书籍之一。

《弟子规》提出了一系列道德规范,旨在教育年轻人做一个有道德、有素质、有操守的人。

其中,“亲所好力为具,亲所恶谨为去”是《弟子规》中的一句名言,它强调了人际关系的重要性。

所谓“亲所好”,指的是父母、师长和朋友所偏好的事情,比如说父母喜欢你学习科学,就应该加把劲儿学习科学,师长偏好你懂得文学就应该好好学习,并且通过学习提高自己的文化素质。

朋友好自然也是一个值得期望的正向力量。

所谓“力为具”,即要下功夫,勤学苦练,争取在亲所好方面做到最好,并实现自己的梦想。

亲戚朋友都是人,虽然外在条件有所差异,但归根结底,他们的关注点都在于你儿女如何成长,具备怎样的素质。

孩子能否真正成为自己口中所描述成的人该如何才能做到?一份聪明和勤奋,一个成长良好的情商,都可以让他们轻松赢得尊重。

而“亲所恶”,指的则是父母、师长和朋友不喜欢的事情,比如说父母不喜欢你沉迷于娱乐活动,那么就应该放弃“游戏蛮牛”这种不良嗜好,师长不喜欢你在公共场合给他人带来不便,你就应该知错能改,努力变得更加文明有礼。

对待异性也中同样的道理:若朋友圈子里的异性招惹了自己,寻找了自己的生活重心,那就需要好好思考,听取亲友的意见,转变自己的态度。

“谨为去”,则是在亲所恶方面要坚定自己的立场。

无论是道德高尚的人,还是面临巨大经济诱惑的人,或是经常因拒绝到场而惹人嫌的人,都应当保持内心的坚定,克服心理上的软弱,抵制各种诱惑和压力。

总之,“弟子规亲所好力为具亲所恶谨为去”是告诫年轻人保持自我监管、做一个有道德、有素质、有操守的人的基本原则。

成为好学生,一个主要的方向就是学会好好去尊重和愿意听取那些能够指导自己、提高自己的声音,无论是亲人身边教育改变自己、还是远道而来的社会大咖。

同时,不断充实自己的知识和学识,营造良好的个人氛围和饱满的人生态度,勤奋好学随时调整自己的方法和思路,才能在职场中有所作为,崛起成为潜力女性,开拓更广阔的人生前程。

亲之好恶,己之方向【原典】:亲所好,力为具;亲所恶,谨为去【释义】:父母喜欢的事或物,应该全力去做或者准备;父母厌恶的事或物,要孝心谨慎不去做或者去除。

作为员工,要与企业保持一致父母所喜好的东西,应该尽力去准备,父母所喜好的事情,应该尽力去做;相反,父母所厌恶的事或物,我们做子女的就要孝心谨慎地不去做或者去除掉。

换句话说,凡是父母喜欢的,我们也要喜欢,凡是父母厌恶的,我们也要厌恶。

春秋时期,有一个国家叫做郯国。

本来它是一个非常弱小的国家,在历史上似乎没做过什么惊天动地的大事,也没起过改变历史车轮轨迹的作用,因此,关于它的史料非常匮乏。

但就是这样一个名不见经传的小国,却被后世的人们记住了,一直到今天。

为什么呢?因为它的一个国君——郯子。

郯,音“谈”。

郯子是一位大孝子。

谁的父母都有年纪大的时候,国君自然也不会例外。

据说郯子的父母老了以后,都得了眼病,而鹿乳能够治这类病。

父母很想吃鹿乳,郯子知道后,当然觉得责无旁贷,于是立即行动,到深山去想办法弄一些鹿乳回来。

但是,事情想起来简单,做起来就不是那么容易了。

如果说想吃鹿肉,那只要有弓箭就行,但是,如果想得到鹿乳,可就不能把鹿给射死了。

前者是打猎,后者是收集。

为了能够让父母吃上新鲜的鹿乳,郯子最后想到了一个办法,就是披上鹿皮,假装自己是一头鹿,混到鹿群里面去,然后开始搜集鹿乳。

这应该是个好办法,但是,危险系数也变大了。

有一次,一个猎人在隐蔽处对着鹿群搭弓准备射箭,结果箭头指向的却是群里最特殊的那头“鹿”。

好在郯子及时警觉,赶紧大叫表明自己是人类。

错愕的猎人倾听完郯子的诉说之后,非常感动,并将这件事告诉了其他人。

从此,郯子鹿乳奉亲的故事开始广为流传,后人甚至郯子修了庙,对他的崇敬可以想见。

双亲喜欢的,要尽力去准备或者去做,不喜欢的,就要尽力去除或者不做。

郯子的故事为后人作了一个很好的表率。

作为一名员工,在企业中,也可以化用《弟子规》对我们这方面的教导。

那就是,企业喜欢的,我们也要喜欢,企业厌恶的,我们也要厌恶。

亲所好力为具亲所恶谨为去【易解】父母所喜好的东西,应该尽力去准备,父母所厌恶的事物,要小心谨慎地去除掉(包括自己的坏习惯)。

孝的真谛有一位许老师听蔡老师讲中国文化的课程,听了之后她非常欢喜。

她说:“听了三个月的课,觉得自己和家庭很受益,我希望能够回到故乡,把这些德行的教诲、圣贤的智慧,也让故乡的孩子有学习的机会。

”蔡老师听后很高兴,马上拿了很多本《弟子规》、《德育课本》之类的教材送给她,同时把教学经验介绍给她,截至2004年11月许老师在故乡已经讲八个月了。

有一次她的父亲打电话给她说:“女儿!你能够找到人生的价值,父亲很高兴,你的行为也让爸爸觉得很光荣。

”一个父亲讲出这样的话,代表父亲对她回馈乡里的行为很认同,而且我们相信她的父亲也有造福社会的志向。

当子女继承父母的志向做回馈社会的时候,能真正让父母心生欢喜、心生慰藉。

许老师在教孩子《弟子规》中“事诸父,如事父,事诸兄,如事兄”的经文之前,她非常用心,首先买了一大袋的荔枝带回故乡去。

回去之后她教导这一句教诲时,引导孩子说:“我们学‘入则孝’,要能理解到父母的辛劳,所以一定要好好侍奉父母。

而别人的父母同样也很辛劳,同样对家庭有贡献,对社会有付出,所以任何人的父母都值得我们尊重、尊敬。

”又解释说:“我们学完之后就要马上做到。

”讲完之后,就让这些孩子拿着她自己买来的荔枝到整个乡里去送给长辈们。

就这样一群孩子在乡里跑得不亦乐乎,每个长辈接到孩子们送来的水果,内心都非常欢喜。

整个乡里,这种敬老爱幼的风气在那一天实在达到了顶点。

第二天,父亲又打来电话给女儿,告诉她:“乡里面很多的长辈都打电话到家里来说,从来没有一个嫁出去的女儿这么样关心自己的家乡。

”父亲在讲这句话的时候,心情特别欢喜。

女儿听到父亲这么讲,心里也很安慰。

买一件新衣服给父亲可能让他快乐一时,而女儿的行为让他觉得光荣,感到欣慰,可以欢喜一辈子。

所以为人子女在孝顺父母当中,我们一定要从奉养父母之身、养父母之心、养父母之志、养父母之智慧这四个角度来尽心尽力。

《弟子规》入则孝:亲所好,力为具。

亲所恶,谨为去。

这一条告诉我们,为人子女应该如何去关心体贴父母。

所以‘亲所好,力为具’,这个“好”就是喜好,他们的嗜好。

“力”就是要尽心尽力,“具”就是要为他准备。

也就是说:母亲或者父亲或者长辈,他们有任何的需求,为人子女的、做晚辈的应该要尽心尽力为他们去准备。

如果我们能用这样的方式来为自己的子女做出榜样,将来他们长大了,我们年纪大的时候,子女也会效仿我们现在的做法。

当然,大部分的父母对儿女都是没有什么要求的,他们只是希望儿女好,儿女好就是他们的要求。

所以我们真正做到学习好、身体好、德行好,这些就能够让我们的父母高兴了。

‘亲所恶,谨为去’。

这个“恶”就是不喜欢、讨厌的、厌弃的意思。

“谨”就是要用恭敬之心,很谨慎的为父母去排遣,或者排除。

譬如说父母不喜欢的东西,我们应该尽量把它去除。

父母见到我们有不良的嗜好,不良的习惯,为人子女的我们也应该赶快把它改正过来,让父母能得到欢心。

如果是父母不喜欢的、厌恶的这些事或者是东西,那么我们要谨慎的、小心的把它去除掉。

父母不喜欢的东西、不喜欢的事情,包括很多很多。

不仅是物质上的,同时也包括精神上的。

这里的“谨”,就是说我们平时要留心的注意,看看父母亲的好恶是什么。

如何能够让父母快乐、开心。

所以,“亲所好,力为具”、“亲所恶,谨为去”,都是让父母欢喜。

这个“谨”,就是指我们平时日常生活要处处留心、时时在意。

当我们心中起了一个坏念头,这个坏念头,对不起父母,比如说起了贪心、起了跟人争斗的心、不能够原谅别人、不能够好学、不能够进取,种种的不善的念头,那我们都要小心的把它去除掉,这才叫真正的大孝。

11【教材解读】《育灵童国学》第一册(3)《亲所好》课文:亲所好力为具亲所恶谨为去身有伤贻亲忧德有伤贻亲羞亲爱我孝何难亲憎我孝方贤亲有过谏使更怡吾色柔吾声谏不入悦复谏号泣随挞无怨大意:父母亲所喜好的东西,应该尽力去准备;父母所厌恶的事物,要小心谨慎的去除(包含自己的坏习惯)。

要爱护自己的身体,不要使身体轻易受到伤害,让父母亲忧虑。

要注重自己的品德修养,不可以做出伤风败德的事,使父母亲蒙受耻辱。

当父母亲喜爱我们的时候,孝顺是很容易的事;当父母亲不喜欢我们,或者管教过于严厉的时候,我们一样孝顺,而且还能够自己反省检点,体会父母的心意,努力改过并且做得更好,这种孝顺的行为最是难能可贵。

父母亲有过错的时候,应小心劝导改过向善,劝导时态度要诚恳,声音必须柔和,并且和颜悦色。

如果父母不听规劝,要耐心等待,一有适当时机,例如父母情绪好转或是高兴的时候,再继续劝导;如果父母仍然不接受,甚至生气,此时我们虽难过得痛哭流涕,也要恳求父母改过,纵然遭遇到责打,也无怨无悔,以免陷父母于不义,使父母一错再错,铸成大错。

解读:这一节仍是以孝养父母为主要内容。

中国古代一向强调孝悌。

论语云:“孝悌者,人之本也”,孝敬父母,尊重师长,是流传了数千年的美德。

近代以来,随着西方教育理念的传入,中国传统的教育理念受到很大的挑战,2其中关于中国教育过分强调孝的理念,一直以来饱受非议。

随着时代的进步,我们当然承认典籍中确实存在过分夸大孝悌观点的地方,但是有时候解读经典要学会适当转换角度,比如文中有“身有伤,贻亲忧”的观点,这种说法是取自《孝经》“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”,这种观点在很长一段时间内被认为是封建思想余孽,较为迂腐,但如果我们转换一个角度来看,此观点虽然以孝为名,却是劝人珍爱身体,不要轻易毁伤的,这和西方“珍爱自我”“只有爱自己,才能爱他人”的观点实际上是异曲同工的。

本文中还有“亲爱我,孝何难;亲憎我,孝方;亲有过,谏使更……”等观点,看来似乎较为迂腐,实际却提供了一种子女与父母相处的思路,虽然这种思路在今天看来似乎有点太过委屈孩子,但是其主旨却是强调孩子应对父母尊重敬爱,在今天,孩子对家长的敬重程度应该如何把握,是值得我们探究的,如果贸然全盘丢掉对父母的“敬”,一味只强调孩子作为个体的独立自由,那么就会让亲子关系走向另一个极端,今天的孩子动辄对父母大吵大嚷,甚至成年的子女忤逆老人乃至于亲弑父母,究其根本可能就是在孩子的童年时期缺乏对父母的敬重和爱戴。

关于亲所好力为具亲所恶谨为去的作文范文一:以德修身,以身孝亲,仁以为己任这次我读了《弟子规》中的“亲所好,力为具,亲所恶,谨为去。

身有伤,贻亲忧,德有伤,贻亲羞。

”“亲所好,力为具,亲所恶,谨为去。

”的大意是:父母喜欢的东西,要尽力替他们备好,父母讨厌的东西,要及时小心地为他们解除。

这让我认识到我们应该为父母的快乐而感到快乐,为父母的忧虑而感到忧虑。

要了解父母的喜恶,经常为他们排忧解难。

但不要以为钱或物可以代替一切,有时一句真诚的问候更能令父母高兴,因为子女的孝顺才是父母最大的安慰。

“身有伤,贻亲忧,德有伤,贻亲羞。

”的大意是:拥有健康的身体十分重要,而拥有健康的心灵同样十分重要。

身体有了伤痛,会让父母担心;道德出了毛病,会让父母蒙羞。

这让我想到了不要认为凡是都可以自己承担,身体一旦受伤,父母也会伤心疼痛。

同样,道德上一旦堕落,父母也会为此痛心疾首。

所以,爱护自己的身体,培养良好的品德,也会令父母欣慰。

范文二:弟子规亲所好,力为具感悟尊敬的各位老师,亲爱的家人们大家好!今天,我先分享一下“亲所好,力为具”这里谈到父母爱吃什么一些相关的话题,我父母爱吃什么我一直都不知道,而且父母天天做的饭都是我最爱吃的,如果有时有不爱吃的菜,他们也会多加一道我喜欢的菜,父母是多么爱我呀!但我呢以前还总是浪费粮食,明知道浪费粮食是不对的我还去做,我是多么不爱惜父母的劳动成果呀!我在五一那天就发誓要改,从五一到现在父母做的我一次也浪费粮食,都吃光了!但遗憾的是我还是不知道父母爱吃什么!下一自然段又说到父母也关怀我们的健康,这我深有体会,因为我是一个病人,我饮食和生活肯定跟很多人不一样,父母肯定得用心关怀我的身体,希望早点健康。

而我以前有时控制不了我自己,而去做违背父母的事情,结果就是因果报应“犯病”,我现在呢?完全变了一个人,因为我看了一本书,里面如何去刻制自己的这种习惯,我还在网上看了很多孔子相关的文章,我在五一之后完全刻制住了自己的这些坏习惯!后面又讲到肉食的危害,我小时候也是非常喜欢吃肉的,有时还经常去出去吃去,我最爱吃的是牛肉饭,那里只有肉和饭没有别的,我能吃一大碗,现在学了传统文化我才忌的。

弟子规亲所好全文解释全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:《弟子规亲所好全文解释》弟子规,是古代儿童教养的经典著作,由唐代僧人觉公所撰写。

这部书以教导孩子做人做事为宗旨,内容丰富,启发深远。

其中一节是关于“亲所好”的教诲,要求子女尊敬父母,尽孝道,体察父母的心意,顺从父母的喜好。

在古代社会中,父母的地位至高无上,子女应该尊敬父母,尽心尽力地侍奉他们。

觉公在这一节中强调了孝道,认为孝顺父母是子女应尽的义务。

在这特别提到了“亲所好”的问题,即子女应该了解、尊重并尽量迎合父母的兴趣爱好。

这种行为可以让父母感受到子女的关心和尊重,也是传承孝道的一种方式。

“亲所好,则老无怨”意味着孝顺父母和尊重父母的喜好,可以让父母感受到儿女的关心和尊重,从而减少他们的不满和怨怼。

父母年老后,身体渐弱,精力不如从前,这时子女更应该多关心照顾他们,了解他们的需求和喜好,尽量满足他们的心愿。

这样做不仅可以让父母感受到子女的爱,也可以让子女心存片刻怀存感。

俗话说“报恩以德”,子女对父母孝顺有加,可以带来更多的幸福和福报。

亲所好,还可以增进亲子之间的情感交流和互动。

孝顺父母,尽孝道,并不仅仅是表面的礼敬,更应该是内心的真诚与关怀。

了解父母的喜好,尽力为他们做些事情,可以拉近亲子之间的距离,促进感情的升华。

在家庭中,父母扮演着家庭的支柱和灯塔角色,他们的关爱和支持让子女受益良多。

而子女的孝顺,则是为了回报父母的养育之恩,唯有真心诚意的孝敬才是最好的回报。

在如今的社会,在快节奏的生活中,亲情显得愈加珍贵。

人们忙于工作、学习,往往忽略了亲情,对父母的孝顺也没有那么重要。

亲情依旧是人们内心最柔软的港湾,孝顺父母更是一种传统美德。

弟子规中的这一节,提醒了我们子女应该尊敬父母,了解父母的喜好,尽心尽力地照顾他们。

只有尊重父母,互相理解、互相关爱,家庭才能和谐美满,亲情才能经久不衰。

孝顺父母是每个子女都应该做到的,而“亲所好,则老无怨”,更是对这种孝敬的一种具体要求。

弟子规小故事:亲所好

黑龙江省有一位王一民老先生,1932年生于沈阳,在农村过着平

凡的生活,在老伴去世之后,开始照顾独自生活的母亲。

在他七十几

岁的时候,他的母亲已经九十几岁了。

有一天,母亲对他说:“孩子,我们去旅行好不好?”

他回答说:“好!妈妈你要去哪里?”

妈妈说:“咱们去西藏好不好?”

黑龙江离西藏直线距离是几千公里。

王一民问:母亲您知道西藏

有多远吗?

母亲指着地图说:“就这么近,就一条,这么近。

”

母亲不晓得很远,在儿子展开的地图上,她用瘦弱的手指画了一

条斜线,从塔河到拉萨,她觉得仅仅一条线的距离!

老人为了成全母亲的心愿,让母亲没有忧虑,便说:“好吧!母亲,我带你走这条路。

”

老人并不富有,他带母亲怎么走?不是坐飞机,也不是开车,而

是骑三轮车。

他把三轮车的后面加了一个斗篷,不怕风吹日晒雨淋,

他还给车起了个名字,叫“夕阳号”。

一位77岁的老人,为了完成对母亲的约定与承诺,从中国最北端

的黑龙江塔河,到西藏拉萨高原的三万公里,他用一辆破旧的三轮车,靠着他一双腿,载着老母亲,吱呀上路,周游全国,成就一次最刻骨

铭心的感人旅行。

他的路线是从黑龙江到北京,从北京再骑到上海,从上海骑到广州,不过到了广州的时候母亲生病了。

从家出发时母亲九十几岁,到

广州的时候已经快一百岁了。

王一民好言劝母亲先到海南,到了海南

之后搭飞机回黑龙江养病。

大概有两年多的时间,母亲就过世了。

过世时母亲一百多岁,王一民老先生已经八十几岁了。

在过世之

前母亲告诉老人说:“孩子,把我的骨灰撒在西藏。

”

老人说:“妈妈,我一定满足您的心愿。

”

就这样,母亲一火化,这个八十几岁的孩子就捧着骨灰,再次骑

着三轮车,到了西安,这时他的事迹已经传遍全中国。

很多人为他的

身体着想,就恳求他,劝他乘车,这样他才从西安乘车把母亲的骨灰

送到西藏。

王一民从七十几岁到八十几岁这十几年中,为了实现母亲的心愿,真正做到了“亲所好力为具”!

【智慧小语】

孝有四个层面,第一个层次以给父母吃穿是尽孝,这是孝身;第

二个层次是为父母顺心为尽孝,这是孝心;第三个层次以使父母快乐

为尽孝,这是孝意;第四个层次不拘形式,心存父母志,使老人安心、不令其操心,这是孝志,是真孝。

只要父母喜欢的,我们都应尽心尽力去成办。

对于父母不喜欢我

们的行为习惯和正在从事的活动等,我们都应小心谨慎去除。