胸痛规范化诊断与专家共识

- 格式:ppt

- 大小:2.08 MB

- 文档页数:64

专家共识EXPERT CONSENSUS引言胸部CT扫描是临床上检查胸部疾病的主要手段之一。

据统计,国内医疗机构的CT设备供应商有很多,不同厂家所生产的CT设备在成像技术、成像参数及图像后处理技术方面也不尽相同;同时,不同的医疗机构的工作人员也存在临床技能、诊断水平良莠不齐的情况。

对于胸部CT 扫描而言,虽然设备厂家均提供了参考性的操作指南,但是实际检查中由于各种具体问题,会出现很多操作不规范的地方,即便是同一型号的CT设备,各个医疗机构之间也存在扫描差异。

在胸部CT扫描方面,尚缺乏标准化的CT扫描、图像后处理和质量控制的方案[1],尤其体现在社会各界更为关注CT检查的辐射剂量和辐射安全问题。

因此,在如何规范操作完成胸部CT扫描、降低辐射剂量方面,亟需达成专家共识[2-4]。

基于上述多种原因,在多年来迅速积累了一定的使用经验和循证医学证据后,有必要推出胸部CT扫描临床应用专家共识。

1 方案与临床-放射学检查适应症胸部CT的指征可以是临床病症,也可以是基于先前的影像学检查的异常,如胸部X线摄影(CXR)、透视、MRI或腹部CT。

临床实际中,患者往往通过普通X线摄影检查来完成初筛,从而有助于更合理的CT检查。

然而,在一些特定情况下,即使胸部X线检查正常,也会进行CT检查,例如不明原因发热(Puo)等[5]。

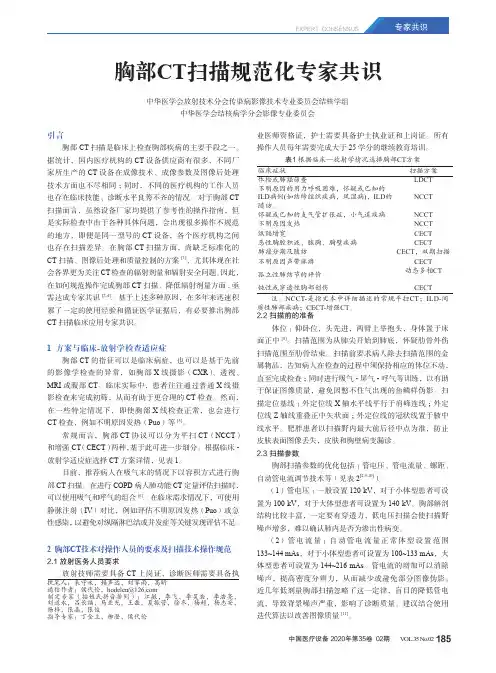

常规而言,胸部CT协议可以分为平扫CT(NCCT)和增强CT(CECT)两种,基于此可进一步细分。

根据临床-放射学适应症选择CT方案详情,见表1。

目前,推荐病人在吸气末的情况下以容积方式进行胸部CT扫描。

在进行COPD病人肺功能CT定量评估扫描时,可以使用吸气和呼气的组合[6]。

在临床需求情况下,可使用静脉注射(IV)对比,例如评估不明原因发热(Puo)或急性感染,以避免对纵隔淋巴结或并发症等关键发现评估不足。

2 胸部CT技术对操作人员的要求及扫描技术操作规范2.1 放射医务人员要求放射技师需要具备CT上岗证,诊断医师需要具备执业医师资格证,护士需要具备护士执业证和上岗证。

“胸痛中心”建设中国专家共识1 “胸痛中心”的建立与发展“急性胸痛”是急诊科常见的就诊症状,涉及到多个器官系统,与之相关的致命性疾病包括:急性冠状动脉综合征(ACS)、肺栓塞、主动脉夹层、张力性气胸等,快速、准确鉴别诊断是急诊处理的难点和重点。

由于ACS发病率高、致死致残率高,早期识别和早期治疗可明显降低死亡率、改善远期预后,成为急性胸痛患者需要鉴别诊断的主要疾病。

目前临床急性胸痛和ACS的诊断治疗中存在如下问题:(1)急性胸痛的鉴别诊断缺乏规范流程。

“胸痛”涉及多个器官疾病,除ACS外,临床相对少见的疾病如肺栓塞等易被漏诊,或诊断不及时,导致致命性后果。

临床医生对胸痛的鉴别诊断常感觉无从下手。

(2)ACS治疗过度和治疗不足现象并存,医疗资源应用不合理。

由于ACS症状具有多样性,很多医生为了减少误诊和漏诊,选择将胸痛患者收入院观察。

临床实际情况是,收入院的胸痛患者中,只有10%-15%被诊断为急性心肌梗死[1,2],约70%的患者最终除外ACS或未发现任何疾病。

尽管如此,仍有5%的ACS患者因症状不典型而从急诊出院,其中16%的患者因不适当出院导致失去救治机会而死亡[3-6]。

(3)各种原因导致ACS 治疗延误,急性心肌梗死(STEMI)再灌注治疗时间远未达到ACC/AHA指南推荐的标准。

早期再灌注治疗是急性心肌梗死救治成功的关键,1小时内成功再灌注患者,死亡率只有1.6%,甚至可以阻止心肌梗死的发生,而6小时内接受再灌注治疗患者死亡率增加到6%[7]。

很多患者对STEMI症状认识不足,或因症状不典型,延误了就诊时间;已经就诊患者因症状不典型没有得到早期诊断和治疗;明确诊断的心肌梗死患者因救治流程不通畅,导致再灌注时间延误。

(4)心脏监护病房的建立和早期再灌注治疗极大改善了急性心肌梗死患者的生存率,但治疗已处于心肌缺血的终末环节,很多心肌梗死患者最终仍发生心力衰竭、心源性休克和恶性心律失常。

“胸痛中心”是为降低急性心肌梗死的发病率和死亡率提出的概念,通过多学科(包括急救医疗系统(EMS)、急诊科、心内科、影像学科)合作,提供快速而准确的诊断、危险评估和恰当的治疗手段,对胸痛患者进行有效的分类治疗,从而提高早期诊断和治疗ACS的能力,降低心肌梗死发生的可能性或者避免心肌梗死发生,并准确筛查出心肌缺血低危患者,达到减少误诊和漏诊及过度治疗,以及改善患者临床预后的目的。

中国胸痛中心认证标准(第五版)61608中国胸痛中心认证标准(中国胸痛中心认证工作委员会,2015年11月修订)胸痛中心的建设目标是要建立“在最短的时间内将急性胸痛患者送至具有救治能力的医院接受最佳治疗”的机制,通过对我国急性心肌梗死救治现状的分析,中国胸痛中心认证工作委员会所确立的我国胸痛中心建设的基本理念是:以具备直接经皮冠状动脉介入治疗(PPCI)能力的医院为核心,通过对医疗资源的整合建立起区域协同快速救治体系,以提高急性胸痛患者的整体救治水平。

为实现此目标,中国胸痛中心认证标准共包含五大要素,分别是:基本条件与资质、对急性胸痛患者的评估和救治、院前急救系统与院内绿色通道的整合、培训与教育、持续改进。

要素一基本条件与资质胸痛中心申请认证之前必须满足此要素的全部条件。

一、胸痛中心的组织机构(10分)由于胸痛中心是通过整合院内外相关优势技术和力量为急性胸痛患者提供快速诊疗通道的机构,既可以是在不改变现有结构基础之上实体运作的虚拟机构,也可以是重新组建的实体机构。

但不论何种方式,胸痛中心的建设均要涉及到医院内外许多部门,必须有一套相应的组织机构进行协调和管理。

组织机构的形式可以因不同医院的实际情况而定,但基本要求和任务是相同的。

1.医院发布正式文件成立胸痛中心及胸痛中心委员会,要求:1)由医院院长或分管医疗的副院长担任胸痛中心委员会主任委员,主持胸痛中心委员会的建设和重大决策;(2分,资料)(1.10)2)书面文件明确胸痛中心委员会的工作职责;(1分,资料)(1.11)3)明确胸痛中心委员会具有调动医院所有资源为胸痛中心建设和运行提供保障的权力;(1分,资料)(1.12)4)胸痛中心成立并实际运作至少6个月以上才能申请认证。

(1分,资料)(1.13)说明:1.10-1.13 需上传医院正式文件的扫描件。

2. 任命胸痛中心医疗总监,要求:1)医院正式任命一名具有心血管内科专业背景的高级职称医师担任胸痛中心医疗总监,且该医师应具备较强的组织协调能力,专业技能必须具备对急性冠状动脉综合征(ACS)、急性主动脉夹层、肺动脉栓塞等急性胸痛患者进行诊断、鉴别诊断及紧急救治能力;(1分,资料)(1.14)2)正式文件明确胸痛中心医疗总监的职责;(1分,资料)(1.15)说明:1.14-1.15需上传以下材料:1医疗总监任命文件的扫描件2明确医疗总监职责的正式文件3 医疗总监的专业资质文件:资格证书和职称证书3. 任命胸痛中心协调员,要求:1)指定一名具有急诊或心血管内科专业背景的医师担任胸痛中心协调员,协调员必须具备正确处理ACS及其它急性胸痛的能力;(1分,资料)(1.16)2)书面文件明确协调员的具体工作职责;(1分,资料)(1.17)3)协调员每年至少参加ACS和胸痛中心相关的培训不少于10学时。

“胸痛中心”建设中国专家共识作者:丁荣晶单位:北京大学人民医院1 “胸痛中心”的建立与发展“急性胸痛”是急诊科常见的就诊症状,涉及到多个器官系统,与之相关的致命性疾病包括:急性冠状动脉综合征(ACS)、肺栓塞、主动脉夹层、张力性气胸等,快速、准确鉴别诊断是急诊处理的难点和重点。

由于ACS发病率高、致死致残率高,早期识别和早期治疗可明显降低死亡率、改善远期预后,成为急性胸痛患者需要鉴别诊断的主要疾病。

目前临床急性胸痛和ACS的诊断治疗中存在如下问题:(1)急性胸痛的鉴别诊断缺乏规范流程。

“胸痛”涉及多个器官疾病,除ACS外,临床相对少见的疾病如肺栓塞等易被漏诊,或诊断不及时,导致致命性后果。

临床医生对胸痛的鉴别诊断常感觉无从下手。

(2)ACS治疗过度和治疗不足现象并存,医疗资源应用不合理。

由于ACS症状具有多样性,很多医生为了减少误诊和漏诊,选择将胸痛患者收入院观察。

临床实际情况是,收入院的胸痛患者中,只有10%∼15%被诊断为急性心肌梗死[1,2],约70%的患者最终除外ACS或未发现任何疾病。

尽管如此,仍有5%的ACS 患者因症状不典型而从急诊出院,其中16%的患者因不适当出院导致失去救治机会而死亡[3-6]。

(3)各种原因导致ACS治疗延误,急性心肌梗死(STEMI)再灌注治疗时间远未达到ACC/AHA指南推荐的标准。

早期再灌注治疗是急性心肌梗死救治成功的关键,1小时内成功再灌注患者,死亡率只有1.6%,甚至可以阻止心肌梗死的发生,而6小时内接受再灌注治疗患者死亡率增加到6%[7]。

很多患者对STEMI症状认识不足,或因症状不典型,延误了就诊时间;已经就诊患者因症状不典型没有得到早期诊断和治疗;明确诊断的心肌梗死患者因救治流程不通畅,导致再灌注时间延误。

(4)心脏监护病房的建立和早期再灌注治疗极大改善了急性心肌梗死患者的生存率,但治疗已处于心肌缺血的终末环节,很多心肌梗死患者最终仍发生心力衰竭、心源性休克和恶性心律失常。

胸痛救治单元管理制度目录一、总则 (2)二、组织架构与职责 (2)2.1 胸痛救治单元组成 (3)2.1.1 医疗机构设置 (4)2.1.2 人员配置标准 (5)2.2 各部门职责 (5)2.2.1 医疗救治组职责 (7)2.2.2 医技保障组职责 (7)2.2.3 行政后勤组职责 (8)2.3 岗位职责 (9)2.3.1 急诊科医生岗位职责 (11)2.3.2 心内科医生岗位职责 (11)2.3.3 肺科医生岗位职责 (13)2.3.4 放射科医生岗位职责 (14)2.3.5 检验科医生岗位职责 (15)2.3.6 药剂科医生岗位职责 (16)三、胸痛救治流程 (17)3.1 病人接诊 (18)3.2 初步诊断与评估 (19)3.3 胸痛救治措施 (20)3.4 联系专家会诊 (21)3.5 救治效果评估 (22)四、医疗质量管理与监督 (23)4.1 医疗质量管理体系建设 (24)4.2 医疗质量监测与持续改进 (26)4.3 医疗风险防范与控制 (27)五、培训与教育 (28)5.1 培训计划与实施 (29)5.2 业务学习与技能提升 (29)5.3 安全意识与应急处理能力培养 (30)六、附则 (31)6.1 解释权归属 (32)6.2 施行日期 (32)一、总则胸痛救治单元管理制度的建立是为了确保及时、准确、有效地对胸痛患者进行救治,提高医疗服务质量,保障患者生命安全。

本制度的制定旨在规范胸痛救治单元的管理,明确工作职责,优化工作流程,提高救治成功率,降低不良事件发生率。

本制度适用于医院内所有参与胸痛救治的工作人员,包括医生、护士、技师等。

本制度适用于胸痛患者的接诊、诊断、治疗、康复等全过程。

二、组织架构与职责为确保胸痛救治单元的高效运作,提高胸痛患者的救治成功率,本制度明确了组织架构与职责分工。

胸痛救治单元领导小组:由医院主要领导担任组长,相关科室主任为成员,负责全面领导和监督胸痛救治单元的工作。

《急性非创伤性胸痛生物标志物联合检测专家共识》要点1前言1.1 急性胸痛诊断面临挑战急性胸痛是成人急诊就诊的最常见原因之一。

据统计,美国2010年有超过7百万胸痛患者至急诊科就诊,占急诊就诊总量的5.4%。

我国北京地区的横断面研究显示,胸痛患者占急诊就诊患者的4.7%。

急性胸痛病因构成复杂,病情千变万化,疾病谱危险程度跨度巨大,不仅包括急性冠脉综合征(ACS)、急性主动脉夹层(ADD)、急性肺栓塞(PE)及张力性气胸等致命性高危疾病,也包括胃食管反流、肋间神经痛、神经官能症等相对良性的低危疾病。

临床实践中,应强调“早期诊断、危险分层、正确分流、科学救治”。

对于急性胸痛,医生往往首先想到ACS,然而事实上仅仅不足5%的胸痛患者被明确诊断为ST段抬高型心肌梗死(STEMI),近25%的患者为非ST段抬高型ACS(NSTE-ACS)。

所以快速、准确地鉴别诊断心源性和非心源性胸痛是急诊处理的难点和重点。

即使在欧美国家,在急性胸痛的评估和管理方面也存在高危患者救治不利、低危患者过度诊治的问题。

急性胸痛患者优化处理、危险分层是临床诊治的关键。

早期、快速诊断治疗ACS、ADD、PE等致命性疾病,争取最佳抢救时机,改善患者临床预后,并尽快合理分流ACS低危人群及其他非致命性胸痛,避免不必要的检查和治疗,是目前急诊科医师面临的巨大挑战之一。

1.2 生物标志物在急性胸痛患者评估和管理中的作用近20年来,临床医师可获得的实验室知识急剧增多,能够应用的医学检验项目大量出现,生物标志物研究及临床应用发展迅速,已成为临床上评估急性胸痛患者的重要指标。

急性非创伤性胸痛急诊评估相关的生物标志物,如心肌损伤生物标志物、心脏功能生物标志物等,虽然均可通过中心实验室进行检测,但由于耗时较长且检测时间和地点相对固定,急诊患者多、病情重且流动性大,中心检测并不能完全满足急诊诊疗对胸痛患者快速实时诊断的强烈需求,因此,床旁检测技术(POCT)越来越凸显出它的巨大价值。

急诊胸痛心血管标志物检测专家共识(2022)2020年欧洲心脏病学会(European Society of Cardiology,ESC)和急性心血管治疗协会(Acute Cardiovascular Care Association,ACCA)发布的最新管理共识中明确指出:急性胸痛是发病24h内的非创伤性疼痛或其他胸部不适的感觉;按照胸痛部位定义,前部位于鼻基底和脐之间,后部位于枕骨和第12胸椎椎体之间;疼痛性质包括刺痛、灼痛、压迫感、紧绷感、烧心及类似的不适感。

急性胸痛是临床上最常见的症状之一,占三级医院急诊室就诊疾病的20%~30%。

背景急性胸痛患者常伴有呼吸困难,因其病因和临床表现多样,致命性胸痛危险性高,所以在急诊建立快速、合理、易行的诊疗程序及路径,优化危险分层和预后评估,正确分流并尽早制定治疗决策至关重要。

专家组在最新国内外指南/共识的基础上,结合目前国内临床实践,经多学科专家讨论与协商,共同制定了《急诊胸痛心血管标志物检测专家共识》。

本共识的制定步骤及方法:(1) 成立共识筹备组;(2) 通过检索Pubmed、CNKI、万方、CBM等数据库进行文献筛选;(3) 应用分级系统确定推荐级别,根据对共识推荐意见的证据级别、获益、风险、保险负担和费用的综合判断,分为强推荐与弱推荐(表 1);(4) 专家讨论并使用德尔菲法形成明确的推荐级别,最终确定推荐意见。

主要推荐意见1、急性胸痛的流行病学、常见病因及诊断方法推荐意见1:针对表现为急性胸痛或伴呼吸困难的急诊首诊患者,除常规ECG外,推荐hs-cTn、D-二聚体、BNP/NT-proBNP心血管三项标志物的检测,以便对患者进行鉴别与诊断、危险分层、预后评估和治疗决策。

【推荐级别:强推荐】2、心血管标志物2.1、心肌肌钙蛋白(cardiac troponin, cTn)—心肌损伤标志推荐意见2:患者就诊后如条件允许应立即检测hscTn(0 h),结合医院的诊疗流程及验证后推荐使用0/1 h快速算法;也可根据医院实际情况,选择0/2 h或0/3 h算法作为替代;同时需参照方法学特定的界值进行判定。

(一)定义胸痛主要是指胸前区的疼痛和不适感,患者常主诉闷痛、紧缩感、烧灼感、针刺样痛、压榨感、撕裂样痛、刀割样痛等,以及一些难以描述的症状。

胸痛的部位一般指从颈部到胸廓下端的范围内,有时可放射至颌面部、牙齿和咽喉部、肩背部、双上肢或上腹部。

(二)流行病学源于英国全科研究数据库的研究显示,胸痛多见于男性,发生率随年龄增加,约为15.5/1 000人年,其中有冠状动脉性心脏病患者的胸痛风险最高。

2009年北京地区的急诊胸痛注册研究连续入选北京市17所二、三级医院急诊患者5 666例,结果显示,胸痛患者占急诊总量的4.7%,其中急性冠脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)患者占27.4%,主动脉夹层占0.1%,肺栓塞占0.2%,非心源性胸痛占63.5%。

虽然急性胸痛常见原因为非心源性胸痛,但ACS高居致命性胸痛病因首位。

急性肺栓塞与主动脉夹层虽发生率较低,但临床上易漏诊及误诊。

二、分类和常见病因根据胸痛的风险程度可将胸痛分为致命性胸痛和非致命性胸痛,也可分为心源性胸痛和非心源性胸痛。

胸痛的分类与常见病因见表1。

不同病因的胸痛表现多样复杂,风险各不相同,处理也因病而异,若处理不当会延误治疗导致严重后果。

因此,基层医生需迅速辨别胸痛性质、准确评估风险,以确保高危胸痛患者得到及时有效的治疗。

三、诊断与鉴别诊断(一)诊断步骤遇到胸痛患者最重要的是快速查看生命体征,患者如出现以下征象提示为高危胸痛,需马上紧急处理:1.神志模糊或意识丧失。

2.面色苍白。

3.大汗及四肢厥冷。

4.低血压(血压<90/60 mmHg,1 mmHg=0.133 kPa)。

5.呼吸急促或困难。

6.低氧血症(血氧饱和度<90%)。

在抢救的同时,积极明确病因,并在条件允许的情况下迅速转诊。

对于无上述高危临床特征的胸痛患者,需警惕可能潜在的危险性。

对于生命体征稳定的胸痛患者,详细询问病史是病因诊断的关键。

中国胸痛中心认证体系(第五版)目录第一章前言第二章认证的组织机构第三章认证的组织程序及实施规则第四章认证标准第一章前言胸痛中心就是为降低急性心肌梗死的发病率与死亡率而提出的概念,通过多学科(包括急救医疗系统、急诊科、心内科与影像学科等)合作,提供快速而准确的诊断、危险评估与恰当的治疗手段,从而提高早期诊断与治疗急性冠状动脉综合征(ACS)的能力,降低心肌梗死发生的可能性或者减少心肌梗死面积,并准确筛查出心肌缺血低危患者,达到减少误诊与漏诊及过度治疗,以改善患者临床预后的目的。

全球第一家“胸痛中心”于1981年在美国巴尔地(的)摩St、ANGLE医院建立,至今美国“胸痛中心”已经发展到5000余家。

目前全球多个国家如英国、法国、加拿大、澳大利亚、德国等国家在医院内设立有“胸痛中心”。

美国胸痛中心协会通过对胸痛中心的认证工作大大推动了美国胸痛中心的标准化进程,推动了专业指南尤其就是ACS相关指南在临床实践中的落实,使美国对ACS的整体急救水平大大提高。

除美国之外,德国心血管病学会也启动了德国胸痛单元的认证工作,德国胸痛单元的认证对推动全德甚至部分欧洲其它国家的ACS的救治水平发挥了极其重要的作用。

我国的ACS救治的总体水平与发达国家及指南的要求仍有很大的差距,主要体现在患者发病后就诊时间延误与就诊以后医疗系统内的延误过长,使许多患者错过了最佳救治时间,从而导致ACS的死亡率较高与长期预后较差,这与我国尚未广泛开展胸痛中心的建设有着密切的联系。

2010年发表的《胸痛中心建设中国专家共识》对我国胸痛中心的建设起到了积极的推动作用,全国先后有十余家胸痛中心挂牌成立,并有两家胸痛中心通过了美国胸痛中心协会的认证。

总体来瞧,我国的胸痛中心建设刚刚起步,各家胸痛中心的运作模式、管理机制与实际运作效果差别很大,其中很重要的原因就是我国还没有自己的认证标准,多数就是按照自己对美国胸痛中心的认识结合自身条件而设计。

为使我国的胸痛中心建设达到规范化要求,急需建立中国自己的认证标准。

急性胸痛急诊诊疗专家共识(初稿)前言近年来,随着我国人口老龄化及急性心脑血管疾病发病率的增加,各级医疗机构因胸痛而急诊就诊患者人数逐年递增。

急性胸痛临床表现各异、病情变化快、时间依赖性强、危险性差别大,预后与疼痛的程度不总成平行关系。

误诊、漏诊或延误时有发生,给患者带来严重的负担。

及时评估,准确鉴别与处理急性胸痛患者是目前临床医生面临的重点和难点。

因此,急性胸痛急诊诊疗流程需要持续优化,通过技术培训、知识普及与能力提高,最终达到中国急诊胸痛患者“早期诊断,危险分层,正确分流,科学救治”的目标。

为此,中华医学会急诊医学分会组织院前急救、急诊、心血管及胸痛学组的专家共同撰写本共识。

专家组阅读大量相关文献,博采众长,以包容和开放心态反复讨论,征求各级专家意见和建议,编辑成文。

本共识强调战线前移,着眼整合区域救治网络,突出社区、院前到二级预防的全程管理,以院内流程优化和快速准确鉴别为重点,体现急诊特色的动态评估观念,加强多学科协作共赢,凸显依托胸痛急诊急救大平台进行全程管理、多环节和多学科协调的重要性。

一、急性胸痛的现状急性胸痛是常见的急症,是以胸痛为主要表现的一组异质性疾病群。

不同病因导致的胸痛既可相似,又有不同特征,表现为不同部位、不同性质和程度的疼痛,其伴随症状亦各不相同。

急性胸痛病因繁多、病情严重性悬殊极大,不仅包括急性冠脉综合征、急性肺栓塞、主动脉夹层、张力性气胸等高危胸痛,也包括胃食管反流病、肋间神经痛、神经官能症等低危胸痛[1,2]。

高危胸痛致死致残率高,我国心衰患者近千万,其中约50%由急性冠脉综合征引起,心衰导致患者生活质量降低和医疗负担增加[2,3]。

因此,急性胸痛发病率高、致死致残率高、医疗费用高,已成为重大的社会公共问题。

中国急诊胸痛救治现况充满挑战。

临床上,急性胸痛患者病情复杂,诊疗不足和过度的现象时有发生[4]。

研究数据显示高度疑似ACS收住院患者,最终确诊不足一半[5]。

而部分心源性胸痛可能性很小的患者也可发生恶性心血管事件。