26课2012一轮示范新中国外交

- 格式:ppt

- 大小:923.00 KB

- 文档页数:19

第26课新中国的外交【学习目标】通过新中国外交政策和外交成就的教学,进一步分析影响外交政策的因素及其对国际产生的重大影响,认识中国外交的特点和体会所蕴含的智慧。

【概念阐释】意识形态:属哲学范畴,可以理解为对事物的理解、认知,它是一种对事物的感观思想,是观念、观点、概念、思想、价值观等要素的总和。

意识形态不是人脑中固有的,而是源于社会存在。

人的意识形态受思维能力、环境、信息(教育、宣传)、价值取向等等因素影响。

不同的意识形态,对同一种事物的理解、认知也不同。

资本主义和社会主义国家出现后,由于其社会存在的不同,导致双方出现了意识形态上的对立。

意识形态具有以下主要特征1.现实性:意识形态是一种抽象的理论,但并不是纯粹空洞的东西。

它有指向性,总是指向现实。

无论是占统治地位的政治思想。

还是居非统治地位的思想、学说,要么是为了维护现存的政治制度,要么是为了批判现存的政治制度。

2.总体性:意识形态是由各种具体的意识形成的政治思想、法律思想、经济思想、社会思想、教育、艺术、伦理、宗教、哲学等构成的有机的思想体系。

3.阶级性:意识形态具有鲜明的阶级功能。

不同的社会集团和阶级由于其利益的差异而有不同的意识形态,而不同的意识形态在社会中所处的地位,是由其所代表的阶级的地位决定的。

【学习指导】新中国成立后,在独立自主的和平外交方针指导下,随着国际形势的不断变化,采取了一系列外交政策,巩固了政权,加速了经济发展,开创了中国外交新局面,使中国以崭新的姿态屹立于世界民族之林。

复习时要整体把握:1.新中国对外政策的发展、变化及其原因。

2.了解中美、中苏、中日等大国关系的变化,分析影响外交关系的因素有哪些?【网络构建】(提示:通过课前预习,用文字概述、表格或结构的形式构建本课内容体系)【高考链接】1.(2016·江苏单科·12)对于即将参加的某国际会议,中国代表团定下的外交基调是:争取越南南北以北纬16度线为界实现停战,促使法军撤出,反对美国干涉。

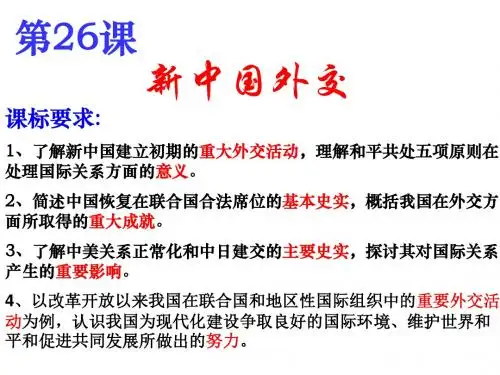

第26课新中国外交【课标要求】1.了解新中国建立初期的重大外交活动,理解和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义。

2.简述中国恢复在联合国合法席位的基本史实,概括我国在外交方面取得的重大成就3.了解中美关系正常化和中日建交的主要史实,探讨其对国际关系产生的重要影响。

4.以改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中的重要外交活动为例,认识我国为现代化建设争取良好的国际环境、维护世界和平和促进共同发展所做出的努力。

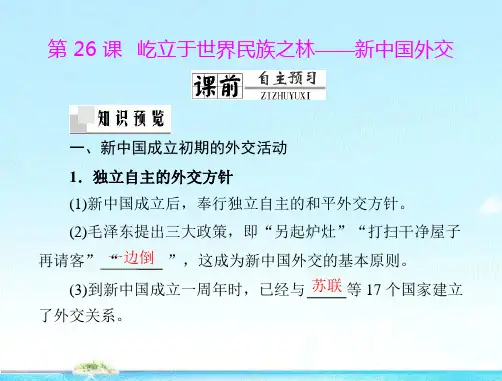

【考纲】(1)新中国建立初期的重大外交活动与和平共处五项原则独立自主的和平外交政策的确立和平共处五项原则日内瓦会议万隆会议(2)中国恢复在联合国合法席位(3)中美关系正常化和中日邦交正常化(4)改革开放以来我国在联合国和地区性国际组织中的重要外交活动中国在联合国、亚太经合组织和上海合作组织中的重要外交活动【知识梳理】一、新中国初期——打破外交僵局:(1949—55)1.独立自主的和平外交方针(1)三大外交政策(1949.10.1——1952)(2)特点:A、结束屈辱外交;B、体现独立自主;C、意识形态浓(3)原因A、两大阵营对抗,B、中苏友好,中美敌对C、中国需要(4)成就:中国与17个国家建交关系;签《中苏友好同盟互助条约》2.和平共处五项原则(53——55)(1)提出:1953年底中国与印度处理西藏问题时提出(三国:中国、印度、缅甸)(2)内容:互相尊重主权和领土完整(核心);互不侵犯、互不干涉内政(保证和前提);平等互利、和平共处(目标)(3)特点:超越性(超越意识形态和社会制度的差异)、包容性和开放性(4)意义:①标志新中国外交政策成熟;②成为解决国与国之间问题的基本原则(超越性、包容性和开放性)(4)成就A、日内瓦会议:1954年,第一次以世界五大国身份参加的国际会议;B、万隆(亚非)会议:1955年,周恩来“求同存异”的方针,达成万隆十项原则C、与许多亚非国家建交二、70年代中国外交——打开外交新局面1.中国在联合国席位的恢复 1971(1)原因①美国:霸主地位衰落:②发展中国家:在联合国的作用大为加强③中国:国际地位提高(内政外交成就) (2)恢复标志:1971年,第26届联大2.中美关系正常化(1)原因:中美都有改善关系的共同要求◆美国:(1)经济实力下降,霸权地位衰落;(2)深陷越战泥潭不能自拔;(3)(60s中-70s末)美苏争霸中处于劣势;(4)长期敌视、孤立中国的政策失败。