1 社戏鲁迅

- 格式:doc

- 大小:502.50 KB

- 文档页数:4

浅析鲁迅作品社戏《社戏》是鲁迅先生的又一部反映农村生活的作品。

作者以饱含深情的优美笔触,刻画了一群农家子弟栩栩如生的形象,展示了农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活画卷,表现劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品质,反映作者对劳动人民的热爱和对自由的向往。

《社戏》在艺术技巧方面,除了故事情节的波澜起伏、张弛相间的特点外,在人物描写上也有它的特色人物的语言,都切合了他们各自的年龄、身份和性格;叙述和描写上,对比鲜明,寓意深刻。

为了突出主题思想,作品以前半部分看京戏时的“不适于生存”来反衬后半部分看社戏时的欢娱心情,表现了作者对清新刚健的民间艺术的喜爱和对旧社会剧场艺术的厌恶。

鲁迅社戏农村人物艺术特色《社戏》是鲁迅先生的又一部反映农村生活的短篇,作于一九二二年十月,后由作者编入小说集《呐喊》。

农民问题,是我国民主主义革命的基本问题。

中国新文化运动的主将鲁迅,对农民十分关心、了解和热爱。

在少年时代,鲁迅与广大的农民及其子弟就有着较长时间的接触,并建立了深厚的友谊。

农民的那种淳朴、忠厚的优秀品质,深深地刻印在他的心里。

《社戏》是反映农民生活的一个短篇。

作者以充满诗意的抒情笔调,回忆了少年时代一个夜晚在农村和小伙伴们划船去看社戏的情景,描绘出一群天真烂漫、纯洁无私、热情豪放、勤劳勇敢的农村孩子的可爱的形象。

在他们身上,寄托着作者对于农民的深厚情谊和热烈期望。

本篇小说的主题是歌颂农民及其后一代的可贵品格,通篇洋溢着对劳动人民真挚而深沉的感情。

至于农民的苦难和不幸,作品没有象《故乡》那样作正面的描写,但在字里行间仍可隐约地看到农民身受重重剥削和压迫的阴影。

一、《社戏》的背景、内容及线索《社戏》中提到的村子叫平桥村,是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄。

住户不满三十家,都种田,打鱼,只有一家很小的杂货店。

平桥村“极偏僻”,虽然并非与世隔绝如桃源,但至少是相当闭塞。

唯其闭塞,所以恶浊的世风较少侵袭人心。

在这个小社会里,没有赵太爷、鲁四老爷、丁举人之流,家家“都种田,打鱼”,都是劳动者。

鲁迅《社戏》点评与赏析鲁迅先生的社戏,我看到一种天真烂漫的东西,作者通过对童趣事的回忆赞美农民的善良与高尚。

因为书上写得大多都是反映农村景物的,因此读起来就显得特别亲切,一幅美丽的“农村夜景图”仿佛映入我的眼帘:蓝蓝的天空、圆圆的明月、石板型的小桥、小巧玲珑的划船。

“我”和一群活泼可爱的农村孩子来到河边,他们下船、点篙。

飞一般的在月下航行,沿途的夜景真美呀!“豆麦散发出草香味,河边的小草、朦胧的月色、淡黑的群山、依稀的赵庄、婉转悠扬的笛声,还有点点渔火等等。

这些本来是农村中很普通的景色,也是我们农村孩子很熟悉的,但经过鲁迅的一番艺术加工,看上去简直变成了人人向往的神仙美景了。

从这里也可以看出鲁迅对农村的怀恋,对他小时候在外婆家的眷恋之情。

同时更激起了我和农村孩子对自己家乡的热爱。

在鲁迅笔下,一些普通的农家孩子,都是那么可爱,纯朴,他们的思想又是那么高尚无私,真切体现当时农村孩子的风貌。

在这些孩子中我更喜欢双喜和七斤,他们勇敢无私,热情活泼,热爱劳动。

双喜更是个讲义气的人。

七斤也常和小鲁迅玩抓蟋蟀的游戏,他们从不计较,和睦相处,成为了真正的好朋友。

我反复地读者这篇我最喜欢的小说《社戏》,仿佛感到整篇作品中的每一个词都倾注着鲁迅对农村孩子深深的爱,我真切地感受到农村孩子也是很幸福的。

《社戏》全文原有前后两个部分,课文节选自后一部分,描写作者幼时一段看社戏的往事,表现对童年美好生活的回忆和留恋的心情。

童年对许多人来说,是快乐美好的,是一段难忘的体验。

在成人后回忆往事时,对当时的人和事,更是怀着一种浪漫的情感。

本文作者塑造了一群淳朴可爱的农村孩子的形象,如双喜、阿发、桂生等。

这些小伙伴聪明活泼、胆大心细、热情友爱。

“我”看不成戏,“他们都叹息而且表同情”;开船时“年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾”以防万一;看戏时桂生殷勤地为“我”买豆浆舀水;回家的路上阿发以“我们的大得多”为由,建议去“偷”自家的豆。

社戏课文原文及分析社戏课文原文及分析鲁迅小说,收录在其小说集《呐喊》中。

"社"原指土地神或土地庙。

在绍兴,社是一种区域名称,社戏就是社中每年所演的"年规戏"。

社戏课文原文及分析,我们来看看。

社戏的课文原文:这是我们鲁镇的习惯,本来是凡有出嫁的女儿,倘自己还未当家,夏间便大抵回到母家去消夏。

那时我的祖母虽然还康建,但老母亲也已分担了些家务,所以夏期便不能多日的归省了,只得在扫墓完毕之后,抽空去住几天,这时我便每年跟了我的老母亲住在外祖母的家里。

那地方叫平桥村,是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄;住户不满三十家,都种田,打鱼,只有一家很小的杂货店。

但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念秩秩斯干幽幽南山了。

和我一同玩的是许多小朋友,因为有了远客,他们也都从父母那里得了减少工作的许可,伴我来游戏。

在小村里,一家的客,几乎也就是公共的。

我们年纪都相仿,但论起行辈来,却至少是叔子,有几个还是太公,因为他们合村都同姓,是本家。

然而我们是朋友,即使偶而吵闹起来,打了太公,一村的老老少少,也决没有一个会想出犯上这两个字来,而他们也百分之九十九不识字。

我们每天的事情大概是掘蚯蚓,掘来穿在铜丝做的小钩上,伏在河沿上去钓虾。

虾是水世界里的呆子,决不惮用了自己的两个钳捧着钩尖送到嘴里去的,所以不半天便可以钓到一大碗。

这虾照例是归我吃的。

其次便是一同去放牛,但或者因为高等动物了的缘故罢,黄牛水牛都欺生,敢于欺侮我,因此我也总不敢走近身,只好远远地跟着,站着。

这时候,小朋友们便不再原谅我会读秩秩斯干,却全都嘲笑起来了。

至于我在那里所第一盼望的,却在到赵庄去看戏。

赵庄是离平桥村五里的较大的村庄;平桥村太小,自己演不起戏,每年总付给赵庄多少钱,算作合做的。

当时我并不想到他们为什么年年要演戏。

现在想,那或者是春赛,是社戏⑹了。

就在我十一二岁时候的这一年,这日期也看看等到了。

部编版八年级下册语文第1课《社戏》课文原文、知识点及教案【精选3篇】《社戏》是现代文学家鲁迅写于1922年的短篇小说,作者以饱含深情的笔墨,刻画了一群农家少年朋友的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的好品德,表达了作者对少年时代生活的怀念,特别是对农家朋友诚挚情谊的眷念。

的精心为您带来了3篇《部编版八年级下册语文第1课《社戏》课文原文、知识点及教案》,可以帮助到您,就是最大的乐趣哦。

部编版八年级下册语文第1课《社戏》教案篇一【教学目标】1、学习运用情节、结构分析小说,并理解文中叙事有详有略的写作特点。

2、理解本文景物描写对表达中心思想的作用。

3、了解课文所表达的对劳动人民的深厚真挚的思想感情【教学重点】1、体会作者热爱农村,热爱劳动人民的思想感情。

2、理解本文景物描写对表达中心思想的作用。

3、理解文章叙事有详有略的写法。

4、分析双喜,六一公公的人物形象。

5、分析景物描写对表达中心思想的作用。

【教学难点】1、对文章最后一段的理解。

2、文章的写作背景。

【教学方法】1、阅读第一法──质疑法(提问法)。

2、听录音法、朗读法。

3、讨论法、探究法。

【教学课时】3课时【课前预习】1、给下列加粗的字注音:惮dàn 歌吹chuì 漂渺piāo miǎo 归省xǐng 潺chán 皎洁jiǎo 撺摄cuān duo 絮叨xù dāo 凫水fú 行家háng 纠葛jiū gē 怠慢dài 家眷juàn 蕴藻yùn zǎo2、查工具书,解释下列词语:⑴倘:连词。

有如果的意思,表示假设。

⑴大抵:副词。

有大多、多半的意思,表示对某种情况的基本估计。

⑴相仿:大致相同。

仿:类似。

⑴欺生:欺负新来的生人。

⑴怠慢:冷淡。

怠:轻慢。

慢态度冷淡。

⑴诚然:副词。

有确实的意思。

⑴舒展:原指伸展得开,不蟋缩。

本课是舒畅的意思。

⑴通通:本课形容船头激水的声音。

《社戏》课本原文《社戏》课本原文作为一名教学工作者,熟知课文是非常重要的。

以下是小编为大家整理的《社戏》课本原文,仅供参考,希望能够帮助到大家。

《社戏》课本原文我们鲁镇的习惯,本来是凡有出嫁的女儿,倘自己还未当家,夏间便大抵回到母家去消夏。

那时我的祖母虽然还康健,但母亲也已分担了些家务,所以夏期便不能多日的归省了,只得在扫墓完毕之后,抽空去住几天,这时我便每年跟了我的母亲住在外祖母的家里。

那地方叫平桥村,是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄;住户不满三十家,都种田,打鱼,只有一家很小的杂货店。

但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山”了。

和我一同玩的是许多小朋友,因为有了远客,他们也都从父母那里得了减少工作的许可,伴我来游戏。

在小村里,一家的客,几乎也就是公共的。

我们年纪都相仿,但论起行辈来,却至少是叔子,有几个还是太公,因为他们合村都同姓,是本家。

然而我们是朋友,即使偶而吵闹起来,打了太公,一村的老老小小,也决没有一个会想出“犯上”这两个字来,而他们也百分之九十九不识字。

我们每天的事情大概是掘蚯蚓,掘来穿在铜丝做的小钩上,伏在河沿上去钓虾。

虾是水世界里的呆子,决不惮用了自己的两个钳捧着钩尖送到嘴里去的,所以不半天便可以钓到一大碗。

这虾照例是归我吃的。

其次便是一同去放牛,但或者因为高等动物了的缘故罢,黄牛、水牛都欺生,敢于欺侮我,因此我也总不敢走近身,只好远远地跟着,站着。

这时候,小朋友们便不再原谅我会读“秩秩斯干”,却全都嘲笑起来了。

至于我在那里所第一盼望的,却在到赵庄去看戏。

赵庄是离平桥村五里的较大的村庄;平桥村太小,自己演不起戏,每年总付给赵庄多少钱,算作合做的。

当时我并不想到他们为什么年年要演戏。

现在想,那或者是春赛,是社戏了。

就在我十一二岁时候的这一年,这日期也看看等到了。

不料这一年真可惜,在早上就叫不到船。

平桥村只有一只早出晚归的航船是大船,决没有留用的道理。

《社戏》课文赏析《社戏》是鲁迅先生的一篇短篇小说,通过描绘主人公“我”的视角,展现了乡村生活的美好和人性的善良。

这篇文章以其鲜明的人物形象、生动的场景描绘、独特的语言特色、真挚的情感表达和深刻的主题思考而受到读者的广泛赞誉。

一、人物形象在《社戏》中,鲁迅先生塑造了一群栩栩如生的乡村人物形象。

主人公“我”是一个对乡村生活充满向往和好奇的年轻人,他的朋友们则是淳朴善良的乡民。

通过对这些人物的生动刻画,鲁迅展现了乡村人的善良、真诚和质朴,同时也反映了当时社会的一些问题,如封建礼教的束缚和阶级分化等。

二、场景描绘在场景描绘方面,《社戏》也表现出色。

鲁迅先生通过细腻的笔触,生动地描绘了江南水乡的美丽景色,包括碧绿的稻田、弯弯的小桥、荡漾的乌篷船等。

这些场景不仅为故事的发展提供了背景,也烘托出人物的情感和内心世界。

同时,通过将这些场景与城市生活的对比,鲁迅也表达了自己对乡村生活的向往和对现代文明的反思。

三、语言特色《社戏》的语言特色也是其魅力所在。

鲁迅先生运用了地道的乡土语言,使得整篇文章充满了浓郁的乡土气息。

同时,他的语言简洁明快,寓庄于谐,生动而富有表现力。

通过语言的巧妙运用,鲁迅将乡村人物的情感世界刻画得淋漓尽致。

四、情感表达在情感表达方面,《社戏》充满了真挚与深情。

通过对人物的细腻描写和对场景的生动描绘,鲁迅表达了对乡村生活的热爱和对人性的关怀。

同时,他也通过故事中的情节和细节,表达了对封建礼教的批判和对现代文明的反思。

这种情感表达使得《社戏》具有强烈的感染力和共鸣力,让读者感受到深深的情感触动。

五、主题思考最后,关于《社戏》的主题思考,可以说这是一篇关于人性、道德、文化和社会的深刻反思。

鲁迅通过《社戏》表达了自己对乡村生活的向往和对现代文明的批判,同时也引发了读者对这些问题进行深入思考。

这不仅涉及到人性和道德层面的问题,更延伸到了文化和社会的深层次领域。

通过对《社戏》的主题思考,我们可以更好地理解鲁迅先生的思想和人文关怀。

《社戏》鲁迅《社戏》鲁迅(通用8篇)文字像精灵,只要你用好它,它就会产生让你意想不到的效果。

所以无论我们说话还是作文,都要运用好文字。

只要你能准确灵活的用好它,它就会让你的语言焕发出活力和光彩。

下面,小编为大家分享《社戏》鲁迅,希望对大家有所帮助!《社戏》鲁迅篇1教学目标1.体会农家少年的淳朴善良、好客能干和“我”与农家小朋友的诚挚情谊。

2.理解景物描写的作用。

教学重点感知本文的人情美,风情美,从欢快活泼的写人、叙事、绘景中领悟作者对童年自由生活的留恋之情。

课时安排两课时课前准备学生:1.扫除字词障碍。

2.就自己感兴趣的内容列出思考题,准备讨论、发言材料。

3.上网查阅有关绍兴“社戏”的资料,了解“社戏”这种乡村戏剧的文字及图片。

4.师生合作制作多媒体课件。

第一课时教学内容1.初读课文,熟悉内容。

2.研读课文,整体感悟。

教学设计导入1.请多名学生说出自己童年最喜欢的事情,不作阐发,意在勾起学生对童年生活的美好回忆。

2.教师语:童年生活犹如一幅五彩斑斓的图画,犹如一个欢快跳动的音符,说不尽,道不完。

今天我们就走进鲁迅先生的童年生活,看一看他的童年生活是怎样的。

(板书题目)初读课文,熟悉内容1.课件播放有关“社戏”的图片(可从网上下载)2.学生介绍收集到的有关“社戏”知识。

3.放课文朗读的录音磁带。

4.挑战擂台,问题抢答。

男生女生分别挑出自己认为重要的课文内容,向对方提问,以考查对方对课文信息的获取程度,回答的一方应先合上书。

(此环节既可检查提问学生对课文信息提炼和处理的能力,同时也可进一步熟悉课文,调动学生学习的主动性积极性。

)研读课文,整体感悟1.整体感悟故事情节a.学生速读课文,进一步熟悉课文内容,看看课文的情节是如何发展的。

随母归省小住平桥村——钓虾、放牛的乡间生活——看社戏前的波折——夜航去看社戏途中——赵庄看社戏——看社戏后归航偷豆——六一公公送豆b.请学生用一句简单的话来概括全文内容(大意符合即可)。

《社戏》知识讲解撰稿:王欢欢审稿:王军霞梳理运用作者与背景鲁迅(1881—1936),文学家、思想家和革命家。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

1918年,首次用笔名“鲁迅”发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

20年代陆续出版了《呐喊》《彷徨》《野草》《朝花夕拾》《华盖集》《华盖集续篇》等专集,其中,中篇小说《阿Q正传》是中国现代文学史上的杰作。

从1927年到1935年,创作了《故事新编》中的大部分作品和《而已集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等杂文集,编著了《中国小说史略》等。

《社戏》是鲁迅1922年写的一篇短篇小说。

作品以少年时代的生活经历为依据,用第一人称写“我”20年来三次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看京戏,一次是少年时代在浙江绍兴小村看社戏。

课文节选的是看社戏的部分。

知识积累1.消夏:消除、摆脱夏天的炎热,避暑。

2.归省.(xǐng):指出嫁的女儿回娘家看望父母。

3.乐土:安乐的地方。

4.行.(háng)辈:排行和辈分。

5.太公:对曾祖父一辈人的称呼。

6.犯上:触犯长辈或者地位比自己高的人。

7.惮.(dàn):怕,畏惧。

8.春赛:春天举行的赛会。

旧时民俗,在节日或者神的生日,准备仪仗、锣鼓、杂戏等迎神像出庙,周游街巷或村庄,叫做“赛会”。

9.航船:指航行在城镇或乡村间有一定班次的搭客的木船。

10.絮.(xù)叨:翻来覆去地说。

11.伊.(yī):第三人称代词,五四时期的文章里常用来指女性。

12.怠.(dài)慢:冷淡,表示招待不周。

13.礼数:礼节。

14.撺掇..(cuānduo):从旁鼓动人做某事。

15.写包票:也成打包票,表示对某件事情有绝对把握。

“包票”是保证书一类的东西。

16.委实:实在。

17.凫.(fú)水:游泳。

18.弄潮的好手:懂得水性,善于游水使船的人。

弄潮,在潮头搏浪嬉戏。

19.橹.(lǔ):在船艄拨水使船前进的工具,比桨大。

鲁迅社戏原文《社戏》原文如下:我们航船的船底还有好几条螺旋似的铁锚,大船轻捷的将我们的自船顶过之后,那个江乡船便将大船拉进中流,靠近岸边泊下来了。

我们都跳下船,阿发一面跳,一面说道,“这里的一带只是远山,在这里开船实在太危险,中午时过路戏班会在这里走过,船停在这里,不很打眼么?”我们一任他们走出老远,却别撑篙,船夫倒也不很惊奇,只说一声“要小心!”等你再一回头那船便离了岸,张起淡黑的篷,船里各处有人声。

在这迟疑当中,双喜可又看出底细来了,便大声的叫道,“旧历二十八帮船不是在这里演过社戏么?我前天才听航船的说过。

”真的,铁丝棚和台上的几根白木支柱的中间,清油把已将红纸裹好,曾经供奉过财神菩萨;他此时便在红纸前面放一把条帚,将残剩的许多花生壳扫去。

双喜以为再多偷豆是不行的了,各人便将艇子驶回到原处。

月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的。

等母亲来接我们时,几个朋友和他儿子铁头已经回来了,我们的艇子也已在朋友们的艇子之列,推到横石的埠头来了。

“都尽兴么?”等母亲问时,我们笑着答应道,“尽兴!”“豆呢?”“没有了。

”我和双喜阿发都说不信。

“真的呢,不怎么多。

”外祖母说,“盐换了几包?多的一定是属于八公公的八公公还有六公公。

”这是神的世界,但即此也可以想见社戏的盛况。

人们并非专到戏台下去才是热闹,实在是上上下下都热闹。

第二天早上,我们又到赵庄去。

到了下午,在阿发的导引下我们才跨上航船。

但大家于嚷闹争食之后,只留下元亨叔在船头喝豆浆;连后舱的小弟弟们也不见一个。

双喜和阿发都上全上前面船仓里坐去了。

豆浆已喝尽,双喜拿出篮中干饭来请大家吃,大约是些毛谷和米焦吧,是中午留下来的。

我们咽着米焦来下酒大家都不出声;双喜独自勉强说着那吹箫拖管子什么的;随即念起“田家供鸡栖稻梁”的经来了。

待到船头喝完豆浆,在舱面看好一会戏;又回到后舱谈不一会话;终于连那早先喝的一杯酒也抵不住了;又东颠西走想走出船仓到街上去。

不久就听到闲话声了——哈哈的笑声是没有的。

《社戏》内容赏析《社戏》阅读练习题及答案《社戏》是鲁迅的散文之一,该文以描写民间喜剧社戏为题材,通过鲜明的人物形象和丰富的细节描写,展现了社戏中人性的丑恶和民众的无知愚昧,从而抨击封建社会的黑暗和愚弄人民的演艺团体。

文中通过具体的人物形象揭示了社戏中人性的丑恶。

文中的代表人物是纪念碑,他是一个丑角的扮演者,除了表演技巧过人外,其真实的人性却是无比的丑陋和狂妄。

他自居为“天下第一丑角”,自命不凡,骄傲自大,并以此为资本展现自己的傲人才艺。

他对待演员伙伴高傲冷漠,视他人为傀儡,将人唱取以供自己炫技,这种以自我为中心的人性表现得淋漓尽致。

文中还揭示了社戏中演员们一味逐利、勾心斗角的真实面目。

他们相互攀比,争夺在演出中的位置,以此来获取更多的报酬和地位,而对于群众的无知和压迫他们则置之不理,这种丑恶的人性暴露无疑。

文中通过丰富的细节描写揭示了民众的无知愚昧。

社戏表演吸引了众多的群众观看,他们充满好奇而又盲目崇拜地对演员们进行观赏。

他们眼睛发亮,色迷心窍,为了一睹社戏的风采不惜花费巨资,形容他们像是着了魔一样。

尽管社戏中演员们表演得毫无修饰,甚至下流猥亵,但是群众们却乐此不疲,欢声笑语的场面令人心生感慨。

社戏不仅是人民心目中的快乐源泉,也是他们对抗压迫和苦难的一种选择,这种愚昧无知的表现体现了社会的阴暗面和人民苦难的现实。

阅读练习题:1. 鲁迅的《社戏》主要揭示了什么社会问题?2. 文中的代表人物是谁?他的真实人性表现了怎样的特点?3. 请简述社戏中演员和群众的形象特征。

4. 社戏在文中被揭示出来的另一个作用是什么?5. 通过阅读《社戏》,你对社戏和社会有了怎样的认识?答案:1. 鲁迅的《社戏》主要揭示了社会中人性的丑恶和民众的无知愚昧。

2. 代表人物是纪念碑,他的真实人性表现了他无比的丑陋和狂妄。

3. 演员们逐利勾心斗角,群众们无知愚昧且盲目崇拜。

4. 社戏在文中被揭示出来的另一个作用是愚弄人民和掩盖封建社会现实的工具。

鲁迅《社戏》原文+赏析鲁迅《社戏》原文1、我在倒数上去的二十年中,只看过两次中国戏,前是绝不看,因为没有看戏的意思和机会,那两回全在后十年,然而都没有看出什么来就走了。

2、第一回是民国元年我初到北京的时候,当时一个朋友对我说,北京戏最好,你不去见见世面么?我想,看戏是有味的,而况在北京呢。

于是都兴致勃勃地跑到什么园,戏文已经开场了,在外面也早听到冬冬地响。

我们挨进门,几个红的绿的在我的眼前一闪烁,便又看见戏台下满是许多头,再定神四面看,却见中间也还有几个空座,挤过去要坐时,又有人对我发议论,我因为耳朵已经喤喤的响着了,用了心,才听到他是说“有人,不行!”3、我们退到后面,一个辫子很光的却来领我们到了侧面,指出一个地位来。

这所谓地位者,原来是一条长凳,然而他那坐板比我的上腿要狭到四分之三,他的脚比我的下腿要长过三分之二。

我先是没有爬上去的勇气,接着便联想到私刑拷打的刑具,不由的毛骨悚然地走出了。

4、走了许多路,忽听得我的朋友的声音道,“究竟怎的?”我回过脸去,原来他也被我带出来了。

他很诧异地说,“怎么总是走,不答应?”我说,“朋友,对不起,我耳朵只在冬冬喤喤的响,并没有听到你的话。

”5、后来我每一想到,便很以为奇怪,似乎这戏太不好,——否则便是我近来在戏台下不适于生存了。

6、第二回忘记了那一年,总之是募集湖北水灾捐而谭叫天还没有死。

捐法是两元钱买一张戏票,可以到第一舞台去看戏,扮演的多是名角,其一就是小叫天。

我买了一张票,本是对于劝募人聊以塞责的,然而似乎又有好事家乘机对我说了些叫天不可不看的大法要了。

我于是忘了前几年的冬冬喤喤之灾,竟到第一舞台去了,但大约一半也因为重价购来的宝票,总得使用了才舒服。

我打听得叫天出台是迟的,而第一舞台却是新式构造,用不着争座位,便放了心,延宕到九点钟才去,谁料照例,人都满了,连立足也难,我只得挤在远处的人丛中看一个老旦在台上唱。

那老旦嘴边插着两个点火的纸捻子,旁边有一个鬼卒,我费尽思量,才疑心他或者是目连的母亲,因为后来又出来了一个和尚。

1 鲁迅,原名周树人,字豫才。

浙江绍兴人。

伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家。

中国现代文学的奠基人。

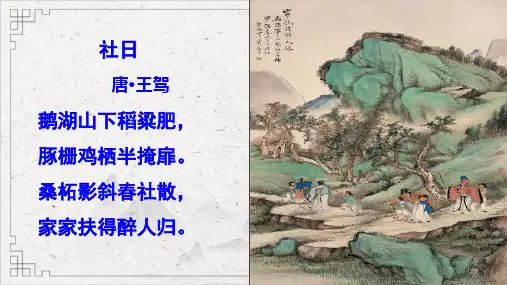

2 社,指土地神及祭祀土地神的活动;同时,又是古代的一个地区单位。

社戏,指在社中进行的有关宗教、风俗的戏艺活动。

在绍兴,社日演戏是由来已久的了,南宋时,陆游的“社日”诗中就已经有“太平处处是优场,社日儿童喜欲狂”的题咏。

至清代,社戏成为乱弹戏剧的主要演出形式。

3 小说:以塑造人物形象为中心,通过情节的展开和环境的渲染来反映社会生活的一种文学体裁。

小说的三要素:人物、情节、环境。

其中,“人物”是主要要素。

小说的情节结构:开端—发展—高潮—结局

4

归省行辈惮絮叨怠慢撺掇凫水潺潺蕴藻家眷皎洁漂渺纠葛踱颇宛转撮桕树楫xǐng háng dàn xùdao dài cuān duo fúchán yùn zǎo juàn jiǎo piāo miǎo jiūgě

duópōwǎn c uōjiùjí

5 1、本文的线索是什么?本文的线索是到赵庄看戏

6 2、有一个词既写出了平桥村在“我”心目中的地位,又写出了“我”对平桥村的情感,请同学们把这个词找出来。

并说说文中都写了哪些事件?

这个词是乐土。

事件:随母归省(1—3)赵庄看戏(4—30)戏前波折(4—9)月下行船(10—13)赵庄看戏(14—21)归航偷豆(22—30)戏后余波(31—40)

7 哪些事详写?哪些事略写? ⑴随母亲归省小住平桥村。

⑵钓虾放牛的乡间生活。

1-2略

⑶看社戏前的波折。

⑷夜航去看社戏途中。

⑸赵庄看社戏。

⑹看社戏后归航偷豆。

⑺六一公公送豆3-5详。

为什么有的情节详写,有的情节略写?因为文章主要写看社戏,所以看社戏前的波折、夜航去看社戏途中、看社戏后归航偷豆等情节详写,其他情节与看社戏关系不大,所以略写。

8结合自己童年往事,说说你最喜欢的场景,哪怕一个词,一句话,一个故事情节都可以。

9第一部分与写看社戏有什么关系? (1)交代了看社戏的时间、地点、机缘,(2)引出了同去看社戏的人物——乡间生活的小朋友;(3)还交代了“乐土”中的乐事,为下文写“我在那里所第一盼望的——看社戏做了重要的铺垫。

同时,平桥村的生活也是“我”所深深怀念的。

10 看戏前的三次波折、三次转机。

请同学们在书上找出来,并思考这样写的好处。

三次波折:①叫不到船②不准和别人去③外祖母要担心。

三次转机:①八叔公的船回来了②与我同去③保证不出事。

好处:一、笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做好充分的铺垫;

二、初步表现小伙伴的热情、能干等特点,尤其是“双喜”。

11 作者抓住哪些内容进行详细的描写以突出小伙伴看戏途中的心情? 第10自然段对少年朋友的开船动作运用一系列准确的动词,进行传神的描绘。

点、磕、退后、上前、架。

作用:表现小伙伴们驾船熟练敏捷的技巧、勤劳能干的性格和去看戏时的愉快的心情;

12视觉:豆麦、远山、月色、依稀的赵庄、几点火。

嗅听感

修辞手法:比喻。

把“淡黑的起伏的连山”比喻成“踊跃的铁的兽脊”。

(以动写静,烘托出“我”急迫的心情)

13月还没有落视觉听觉写我对赵庄的依恋之情船头的激水声侧面描写突出船快

14 小结:抓住景物特征进行描写,充分调动多种感觉器官,运用修辞方法,融情入景,描绘出一幅十分优美的“水乡月夜图”,既表现出“我”心情的愉快,又表现出“我”心情的急切,非常传神。

15“双喜,你们这班小鬼—善良宽厚,爱惜劳动果实六一公公看见我-淳朴、好客。

夸自己的豆好“我的豆种是粒粒挑选过的”好强。

送豆---淳朴、好客、热诚

小结:六一公公是一个宽厚、善良、淳朴、好客、热诚的老人。

16当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议。

聪明。

⑵当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票,理由有三:①船又大,②迅哥儿向来不乱跑;③我们又都是识水性的。

反应灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断。

⑶看戏时双喜分析铁头老生不翻筋斗的原因。

聪明、细心⑷归航偷豆时征求豆主人阿发的意见;双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要挨骂的。

考虑事情周到。

⑸吃完豆,双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,并考虑好对策。

考虑事情周到⑹双喜送我回到家,“都回来了!那里会错。

我原说过写包票的!”做事有始有终反应灵敏。

小结:双喜是一个聪明、能干、善解人意,富有同情心,而且反应灵敏,充满自信,有组织才能和号召力,是孩子们的当然领袖。

-

-。