《虽有嘉肴》优质课一等奖

- 格式:ppt

- 大小:1.15 MB

- 文档页数:12

第22课《虽有嘉肴》公开课一等奖创新教学设计统编版语文八年级下册《虽有佳肴》教学设计【教学目标】1.积累重点文言词句,熟读并背诵《虽有嘉肴》。

2.把握文意,明确中心论点。

【教学重点】1.积累重点文言词句,熟读并背诵《虽有嘉肴》。

2.把握文意,明确中心论点。

【教学难点】积累重点文言词句,准确翻译全文。

【课时安排】2课时第一课时教学流程一、出处导入半部《论语》治天下,一帧《礼记》誉千秋。

或许同学们对《礼记》不甚了解,但《礼记》中的名言却常常在我们的耳畔回响:“玉不琢,不成器;人不学,不知义"告诉我们要勤于钻研;“凡事预则立,不预则废”启迪我们要做好规划,有的放矢;“苟利国家,不求富贵"教育我们要有为国为民的情怀……可见,《礼记》影响之深广。

今天,就让我们走进《礼记》,领悟为学之道。

二、检查预习,点拨疑难指名学生简单说说本文表意,其他同学可以适当补充。

(疑难处教师稍做点拨,例如“学学半”一句。

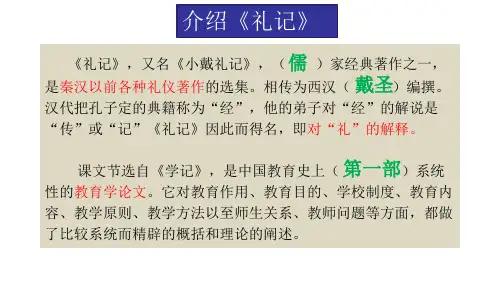

)三、简介《礼记》中国古代儒家经典之一。

西汉宣帝(前73-前49年在位)时,戴德、戴圣从秦汉以前各种礼仪论著中辑录了两个选本,分别被后人称为《大戴礼记》和《小戴礼记》,后者一般简称为《礼记》。

四、任务导学任务一朗读课文,整体感知1.范读。

师范读课文,学生注意字音字形,初步感知文章内容。

2.自读。

学生朗读课文,注意节奏、重音、停顿。

3.指导。

(1)首句要读出各分句内部的层次感(转折、假设),两个结句要读出惋惜、遗憾的感情。

第二句,“是故"后当作停顿,“学”“教"后亦当作停顿,“不足”“困"应重读,语速要渐缓,读出一种沉重感。

第三句,要在第二句的基础上有所奋起,语调要略微上扬,重读“自反”“自强",读出一种振奋感。

第四句,是全文的中心,是经过前文层层推导出的结论,要读得语重心长。

第五句,是从前代经典《尚书》中发现了上述观点的佐证,“其此之谓乎”要读出一种欣喜的感受。

《虽有佳肴》教学设计学习目标1.积累文言词语,如“虽”“弗”“教学相长”等。

2.诵读课文,疏通文意,体会“教学相长”的道理。

3.培养学生良好的学习习惯,学习中重视实践,付诸行动,教学相长。

课时:一课时教学过程:一、直接导入二、介绍作者:戴圣(生卒年不详),字次君,出生于梁国睢阳(今河南省商丘市睢阳区)。

西汉时期官员、学者、礼学家、汉代今文经学的开创者。

后世称其为“小戴”。

著作有《礼记》(儒家经典著作之一),即《小戴礼记》传为圣编。

三、作品介绍:《礼记》是中国古代一部重要的典章制度书籍,儒家经典著作之一,西汉戴圣对秦汉以前各种礼仪论著加以辑录、编纂而成,共49篇。

《学记》是《礼记》中的一篇,写作于战国晚期,不仅是中国古代也是世界上最早的一篇专门论述教育、教学问题的论著。

《学记》文字言简意赅,喻辞生动,系统而全面地阐明了教育的目的及作用,教育和教学的制度、原则和方法,教师的地位和作用,在教育过程中的师生关系以及同学之间关系。

四、整体感知,朗读课文虽有/嘉肴,弗食,不知/其旨也;虽有/至道,弗学,不知/其善也。

是故/学/然后知不足,教/然后知困。

知不足,然后/能自反也;知困,然后/能自强(qiǎng)也。

故曰:教学/相长也。

《兑(yuè)命》曰:“学(xiào)/学半”,其/此之谓乎!五、翻译课文,注意重点字词的解释六、自主探究,思考下列问题1.本文论述了哪两者之间的关系?教和学的关系。

2.本文说明了什么道理?实践出真知,教与学互相促进的道理。

七、合作探究,小组讨论交流1.作者是怎样展开论述的?请结合相关语句分析。

文章先以“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”作类比,然后引入“虽有至道,弗学,不知其善也”,进而又以教与学两个方面加以说明,最后归结到“教学相长”这个结论。

2.文章采用了怎样的论证方法?请你具体说说“教学相长”的原因。

类比论证。

因为学习以后就会知道不足,知道不足,然后就会反思自己;教学以后就会知道困惑,知道困惑,然后就能自我勉励。

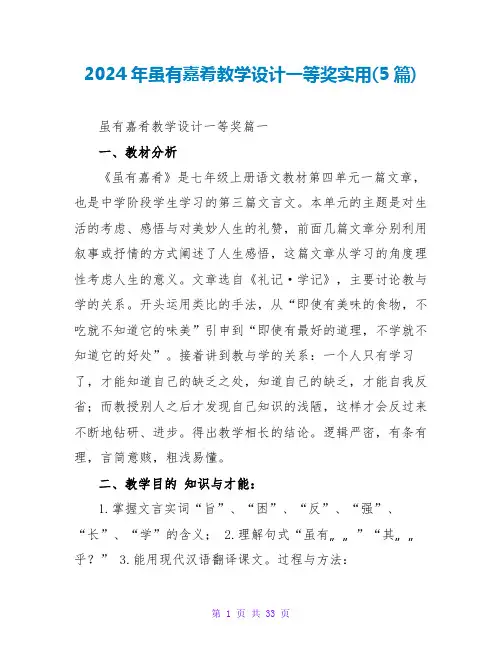

2024年虽有嘉肴教学设计一等奖实用(5篇)虽有嘉肴教学设计一等奖篇一一、教材分析《虽有嘉肴》是七年级上册语文教材第四单元一篇文章,也是中学阶段学生学习的第三篇文言文。

本单元的主题是对生活的考虑、感悟与对美妙人生的礼赞,前面几篇文章分别利用叙事或抒情的方式阐述了人生感悟,这篇文章从学习的角度理性考虑人生的意义。

文章选自《礼记·学记》,主要讨论教与学的关系。

开头运用类比的手法,从“即使有美味的食物,不吃就不知道它的味美”引申到“即使有最好的道理,不学就不知道它的好处”。

接着讲到教与学的关系:一个人只有学习了,才能知道自己的缺乏之处,知道自己的缺乏,才能自我反省;而教授别人之后才发现自己知识的浅陋,这样才会反过来不断地钻研、进步。

得出教学相长的结论。

逻辑严密,有条有理,言简意赅,粗浅易懂。

二、教学目的知识与才能:1.掌握文言实词“旨”、“困”、“反”、“强”、“长”、“学”的含义;2.理解句式“虽有……”“其……乎?”3.能用现代汉语翻译课文。

过程与方法:采用自主学习的方法探究实词的含义,通过合作交流的方法探究教与学的关系。

情感态度价值观:培养正确的学习态度,在生活中理解教学相长的道理。

三、重点难点重点:积累常用的文言实词,能用现代汉语翻译课文。

难点:在生活中理解教学相长的道理。

四、教学方法朗读领悟法、自主学习法、合作探究法五、课时安排1课时六、预习学案〔见后面附录〕七、教学过程〔一〕情境导入同学们,教师先跟大家讲个故事:上帝让人带蜗牛去漫步,并规定人与蜗牛要并肩行走,人觉得这事不难,就一口容许了。

人带着蜗牛漫步在林中小道,可是没走几步就犯难了,蜗牛与人的步伐总是不一致,人总是昂首阔步地走,蜗牛被远远甩在了后面。

人觉得不耐烦了,跑去和上帝抱怨说:“蜗牛实在太慢了,我无法和它一起漫步。

”上帝答复说:“你试着以蜗牛的速度行走,看看这样与人的行走有什么不一样。

”人承受了上帝的建议,改变了以往的速度,与蜗牛一起慢条斯理地走着,他发现,平时由于走得太快,没怎么留意沿途的风景,原来路边的小树长高了,长出了嫩芽,小花灿烂地绽放着,还有小鸟轻快地歌唱……这事都是人紧绷神经松弛下来感受到大自然的奇妙。

教学:七年级《虽有佳肴》一等奖说课稿《教学:七年级《虽有佳肴》一等奖说课稿》这是优秀的说课稿文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、教学:七年级《虽有佳肴》一等奖说课稿一、说教材《虽有佳肴》是初中语文七年级上册第四单元最后一篇课文,是学生步入初中阶段的第三篇文言文。

本文选自戴圣的《礼记》。

先由佳肴写起,美味的好菜,人不品尝不知其滋味鲜美;世间最好的道理,人不学习也不知道其精妙。

人只有不断地去实践才能出真知。

只有学习才会发现自己的不足和缺陷,教别人才知道那些不通,明晓不足就应该自我反省,有了不同的地方才会自我勉励。

教和学相互促进。

最后运用引用《尚书.兑命》加以论证。

严密的论证让人明白实践出真知、教学相长的道理。

二、说学情虽然这是学生进入初中阶段所学的第三篇文言文,但是学生的文言积累较少,文言语感较差,理解起来比较困难。

所以,在教学过程中,引导学生通过多种多种方式的朗读,达到理解文意,积累文言词语,培养文言语感的目的。

三、说教学目标新课标规定要求:能正确、流利、有感情的朗读课文。

诵读古代诗词,阅读浅显文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。

注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位。

同时依据学生的实际情况,我将本课的教学目标确定为:1、读准字音、读出节奏、感受文言文特有的韵律美。

2、翻译课文,培养学生阅读浅易文言文的语感和能力。

3、理解文意,联系实际感悟“教学相长”的道理。

由于文言文中的语言习惯与我们的生活有一定的距离,存在一些古今异义、通假字等现象,学生只有做到了正确、流利、有感情的朗读课文,才能培养语感,理解文意,所以我将这节课的教学重点确定为:读准的朗读节奏,读出文言文特有的韵律美,达到熟读成诵。

从理解课文方面看,难点在于让学生参考课后注释读懂每句话的意思,整体感知课文内容,进而理解“教学相长”的道理。

四、说教法本课的教学是学生不太了解文言文,学生虽对其有很大的新鲜感,但在理解语言上还存在很大的困难,那么如何让学生在遇到困难时不退缩,始终保持高昂的学习兴趣,达到思维的兴奋点是我组织教学的关键。

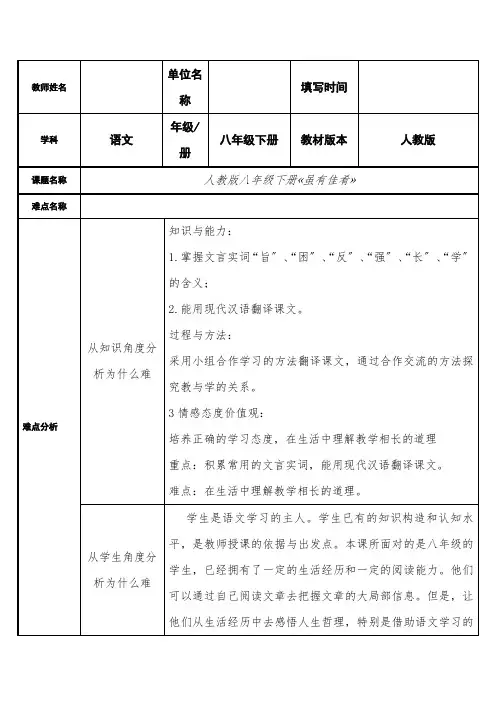

教师姓名单位名称填写时间学科语文年级/册八年级下教材版本统编版课题名称第六单元22课?虽有嘉肴?难点名称通过学习?虽有嘉肴?,在生活中理解教学相长的道理。

难点分析从知识角度分析为什么难这是一篇议论性的文言文,七年级的学生能读懂这篇文言文,理解“教学相长〞的道理有一定难度。

从学生角度分析为什么难联系生活实际,并能多角度地理解文中的道理有一定难度。

难点教学方法通过讨论及问题探究,抓住重点语句理解“教学相长〞的道理,并将道理和生活实际结合在一起。

教学环节教学过程导入1.由讲解甲骨文“教〞、“学〞,引发学生对“教与学〞关系的思考,让同学们在文章中找到简洁明了地概括这两个字关系的语句?教,甲骨文〔爻,算筹〕〔子,孩童〕〔攴,手持鞭子、棍杖〕,表示体罚学子。

造字本义:动词,用体罚手段训导孩子作算术。

學,甲骨文〔×,交叠的算筹〕〔∩,是“六〞的简写,即“庐〞,房屋〕,表示练算习字的房屋。

有的甲骨文在算筹两边加〔爪,手〕,突出“手把手〞教练的含义。

知识讲解〔难点突破〕2.那文章是如何得出“教学相长〞这个结论的呢?〔借此环节梳理文章脉络,学生进一步理解文章内容,为下一环节做铺垫〕作者用类比的方法切入话题,先以“虽有嘉肴,弗食,不知其旨〞作比,自然引出“虽有至道,弗学,不知其善〞的道理。

然后,再对举“学〞与“教〞所产生的“知缺乏〞和“知困〞两种情境,并进一步解释,将论述引向深入,得出“教学相长〞的结论。

最后引用?兑命?中的话印证观点。

3.如何理解“教学相长〞?请结合自己的经历,谈谈看法。

〔结合生活实际,引导学生从不同角度理解“教学相长〞的道理〕〔1〕教和学是教者和学者之间的相互促进。

〔2〕教和学是一个人自己的学习成长过程。

〔3〕教学相长,学习了理论之后,实践很重要,理论实践相结合才能相互促进。

〔4〕教学相长,教是一局部,我们在成长过程中需要教者的引领和指导,但自我的学习、领悟更为重要。

部编语文八下《22虽有嘉肴》吴老师市一等奖一、教学内容本节课的教学内容选自部编语文八年级下册《虽有嘉肴》,该文是一篇古代寓言故事,通过讲述一个嘉肴的传说,寓意着“教学相长”的道理。

文章通过对话的形式,展示了学习的过程和教学的方法,强调了教与学相互促进、相互依存的关系。

二、教学目标1. 能够正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文大意,把握文章的主题和寓意。

2. 能够分析课文的结构,理解对话的形式,体会作者运用寓言故事阐述道理的方法。

3. 能够领悟课文中的重点词语和句式,提高古文阅读能力。

三、教学难点与重点重点:正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文大意,把握文章的主题和寓意。

难点:分析课文的结构,理解对话的形式,体会作者运用寓言故事阐述道理的方法。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔学具:课本、练习册、文具五、教学过程1. 情景引入:以一道美味的嘉肴为引子,激发学生的兴趣,引导学生思考嘉肴与学习之间的关系。

2. 自主学习:让学生自主阅读课文,理解课文大意,体会文章的寓意。

3. 合作交流:分组讨论,让学生分享自己对课文的理解和感悟,互相交流学习心得。

4. 课堂讲解:教师讲解课文,分析文章结构,解释重点词语和句式,引导学生理解对话的形式,体会作者运用寓言故事阐述道理的方法。

5. 例题讲解:选取课文中典型的句子或段落,进行讲解分析,让学生进一步理解课文内容。

6. 随堂练习:设计一些练习题,让学生在课堂上完成,检验对课文内容的理解和掌握程度。

8. 课后作业:布置一些相关的作业题目,让学生课后巩固所学知识。

六、板书设计板书设计如下:教学内容详细内容嘉肴的传说通过一个嘉肴的传说,寓意着“教学相长”的道理课文结构分析寓言故事对话形式阐述道理重点词语与句式示例:虽有嘉肴弗食,不知其旨也七、作业设计1. 请简要概括课文《虽有嘉肴》的故事情节。

答案:课文讲述了一个关于嘉肴的传说,通过一个人品尝嘉肴的经历,寓意着“教学相长”的道理。

课堂练习〔难点稳固〕六、难点稳固

1.对本课知识点进展脉络梳理。

讲解:文章应用“类比手法〞引出要阐述的观点,讲述了“教学相长〞的道理。

即教人和学习是相互推动、相互促进。

告诉我们实践出真知的道理。

引用?兑命?的话“学学半〞进一步论证了“教学相长〞的道理。

文章中最能够表达学习重要性的句子是“教学相长〞和“学学半。

〞

2.讨论:作者是怎么论述教与学的关系的?〔举手答复〕

明确:先以“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也〞作比引出“虽有至道,弗学,不知其善〞,进而又从教与学两个方面加以说明,最后归结到“教学相长〞这个结论。

最后引用?兑命?的话进一步论证了“教学相长〞的道理,增强了文章的说服力。

3.自由发言:在生活中如何通过“教学相长〞让自己的学习得到提高?〔自由讨论,举手答复〕教师举例如:“教学相长〞意味着学习中的互动和交流。

有时候,可以采用教的方式学习。

比方尝试把自己的理解讲给同桌听,看看他的反响。

如果他能明白,可能说明你确实理解透彻了;如果他仍有疑惑,可能说明你懂得理解中存在漏洞或缺陷,这时就可以“知困〞而“自强〞。

小结

?虽有佳肴?用“教学相长〞说明教和学是相互促进,相互推动的。

我们在学习中可以与同学合作交流,可以采用教的方式学习。

比方尝试把自己的理解讲给同桌听,如果他能明白,说明自己也理解透彻了;如果他仍有疑惑,我们就应“知困〞而“自强〞,继续学习。

所以告诉我们实践出真知的道理。

22 《礼记》二则虽有嘉肴公开课一等奖创新教学设计《虽有嘉肴》教学设计一、教学设计说明:如果把语文文言文教学比作一个洋葱,那么新课标的出台,改变了以往的文言文教学只拨开洋葱表面几层的做法,更加强调“授之以鱼不如授之以渔”,越来越接近这个洋葱的中心。

因此,针对本课文字内容较少的情况,在本课教学时我努力做到充分调动学生已有的知识经验,引导学生进入新课,将文言字词的解释和注音等基本工作交给学生课前预习,课堂上花相对较少的时间引导掌握,将更多的时间放在朗读、剖析课文、课外拓展等阅读文言文必备方法及对内涵的讨论上,引导学生不仅学会本文的基本知识,更能掌握阅读文言和将所学应用于实践的基本技巧。

二、教学分析:《虽有嘉肴》是人教版教材七年级上册第四篇古文,虽然七年级新生较少接触文言文,但是在已教授了三篇初中文言文的基础上,七年级学生在面对短篇文言时应能够结合注释及工具书对文章内容作初步了解,对字词的解释和注音能较为准确地标注。

本课设计时,首先通过原始阅读引导学生摸索语感;其次,以文章基础内容为导向,对学生的预习情况进行检测,进而在学生交流讨论的基础上解决本文重点字词及翻译任务;再次,根据文章内容引导学生讨论探索文章句读及文章所阐述的道理和对现实学习的意义;最后,课堂小结,再次对所学内容进行梳理,明确日后复习方向,让学生不仅掌握一篇文章,更能利用所学知识阅读更多文章,真正让文言看似枯燥的知识应用于实践。

我在教学本课时主要采用引导发现法、讲读法和合作交流法这三种教学方法。

合作交流法的特点是教师不是直接把现成的知识传授给学生,而是通过学生-学生之间课下、课上的合作交流探索文章的内涵。

这个方法我主要用于突破本课的重点即发掘本文的内涵。

而不是教师灌输式的教学。

三、教学目标:结合教材特点、学生的实际情况和课程标准,本着在本课教学时做到到位而不越位的原则,我确定了以下目标:1.积累重点文言字词,熟读并背诵课文。

2.准确翻译文句,学会阅读文言的基本方法,理解文中所蕴含的道理。