非物质文化遗产_昆曲

- 格式:doc

- 大小:47.00 KB

- 文档页数:7

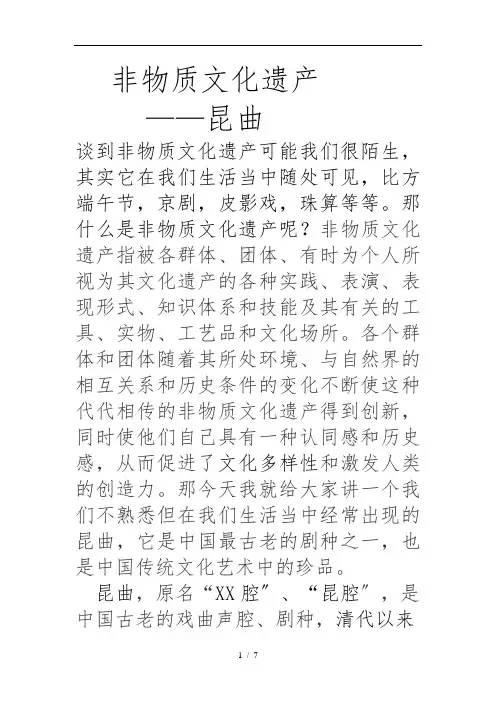

【昆曲简介】昆曲(原应为“昆”),是我国古老的戏曲声腔、剧种,原名“昆山腔”或简称“昆腔”,清朝以来被称为“昆曲”,现又被称为“昆剧”。

昆曲的伴奏乐器,以曲笛为主,辅以笙、箫、唢呐、三弦、琵琶等(打击乐俱备)。

昆曲的表演,也有它独特的体系、风格,它最大的特点是抒情性强、动作细腻,歌唱与舞蹈的身段结合得巧妙而和谐。

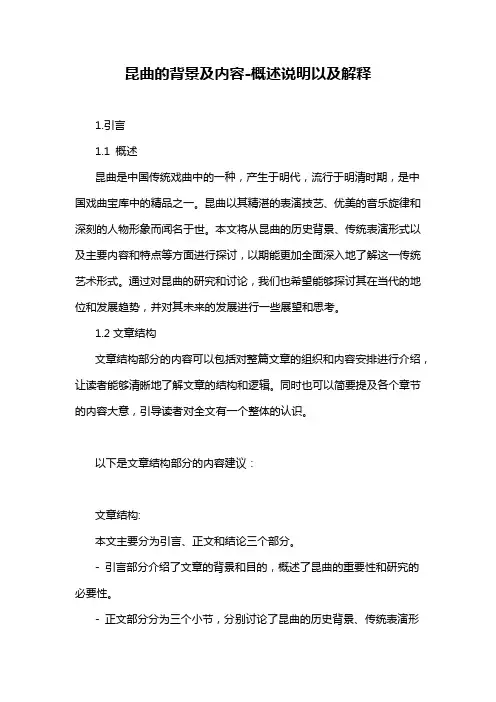

该剧种于2001年5月18日被联合国教科文组织命名为“人类口述遗产和非物质遗产“代表作”称号。

国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,昆曲经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

【历史沿革】昆曲形成的历史,可谓源远流长,它起源于元朝末年的昆山地区,至今已有六百多年的历史。

宋、元以来,中国戏曲有南、北之分,南曲在不同地方唱法也不一样。

元末,顾坚等人把流行于昆山一带的南曲原有腔调加以整理和改进,称之为“昆山腔”,为昆曲之雏形。

明朝嘉靖年间,杰出的戏曲音乐家魏良辅对昆山腔的声律和唱法进行了改革创新,吸取了海盐腔、弋阳腔等南曲的长处,发挥昆山腔自身流丽悠远的特点,又吸收了北曲结构严谨的特点,运用北曲的演唱方法,以笛、箫、笙、琵琶的伴奏乐器,造就了一种细腻优雅,集南北曲优点于一体的“水磨调”,通称昆曲。

之后,昆山人梁辰鱼,继承魏良辅的成就,对昆腔作进一步的研究和改革。

隆庆末年,他编写了第一部昆腔传奇《浣纱记》。

这部传奇的上演,扩大了昆腔的影响,文人学士,争用昆腔创作传奇,习昆腔者日益增多。

于是,昆腔遂与余姚腔、海盐腔、弋阳腔并称为明代四大声腔。

到万历末年,由于昆班的广泛演出活动,昆曲经扬州传入北京、湖南,跃居各腔之首,成为传奇剧本的标准唱腔:“四方歌曲必宗吴门”。

明末清初,昆曲又流传到四川、贵州和广东等地,发展成为全国性剧种。

昆曲的演唱本来是以苏州的吴语语音为载体的,但在传入各地之后,便与各地的方言和民间音乐相结合,衍变出众多的流派,构成了丰富多彩的昆曲腔系,成为了具有全民族代表性的戏曲。

非物质文化遗产——昆曲谈到非物质文化遗产可能我们很陌生,其实它在我们生活当中随处可见,比方端午节,京剧,皮影戏,珠算等等。

那什么是非物质文化遗产呢?非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。

各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新,同时使他们自己具有一种认同感和历史感,从而促进了文化多样性和激发人类的创造力。

那今天我就给大家讲一个我们不熟悉但在我们生活当中经常出现的昆曲,它是中国最古老的剧种之一,也是中国传统文化艺术中的珍品。

昆曲,原名“XX腔〞、“昆腔〞,是中国古老的戏曲声腔、剧种,清代以来被称为“昆曲〞,现又被称为“昆剧〞。

昆曲是中国汉族传统戏曲中最古老的剧种之一,也是中国汉族传统文化艺术,特别是戏曲艺术中的珍品,被称为百花园中的一朵“兰花〞。

昆曲早在元朝末期〔14世纪中叶〕即产生于XX〔属太仓州〕一带,它与起源于的海盐腔、余腔和起源于的弋阳腔,被称为明代四大声腔,同属南戏系统。

XX腔开场只是民间的清曲、小唱。

其流布区域,开场只限于一带,到了万历年间,便以为中心扩展到长江以南和钱塘江以北各地,万历末年还流入。

这样XX腔便成为明代中叶至清代中叶影响最大的声腔剧种。

昆曲是明朝中叶至清代中叶戏曲中影响最大的声腔剧种,很多剧种都是在昆剧的根底上开展起来的,被称为“百戏之祖,百戏之师〞,有“中国戏曲之母〞的雅称。

即时,昆曲社对昆曲起到了繁荣推广的作用。

昆剧是中国戏曲史上具有最完整表演体系的剧种,它的根底深厚,遗产丰富,是中国汉族文化艺术高度开展的成果,在中国文学史、戏曲史、音乐史、舞蹈史上占有重要的地位。

昆曲的表演,也有它独特的体系、风格,它最大的特点是抒情性强、动作细腻,歌唱与舞蹈的身段结合得巧妙而和谐。

在语言上,该剧种原先分南曲和北曲:南昆以白话为主,北昆以大都韵白和京白为主。

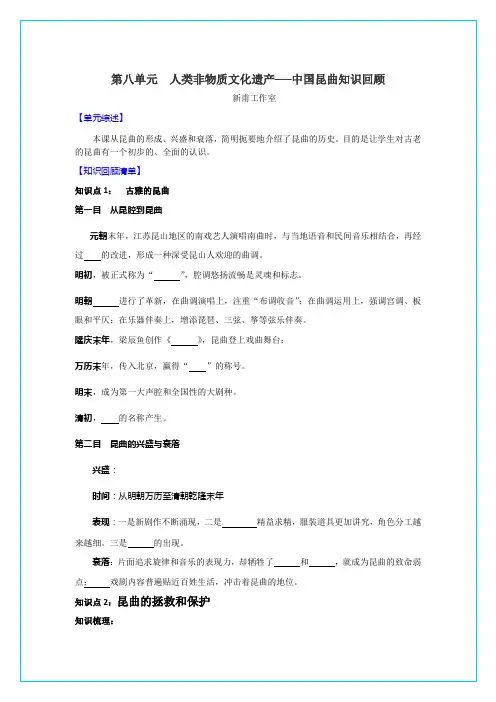

第46讲中国的人类非物质文化遗产——昆曲及具有警示意义的世界文化遗产考点一中国的非物质文化遗产——昆曲一、昆曲诞生、兴衰的过程——(b)1.从昆腔到昆曲(1)元末明初,顾坚改革南曲演唱,形成“昆山腔”(简称“昆腔”,悠扬流畅,是昆曲的灵魂和标志)。

(2)明嘉靖、隆庆年间,魏良辅改革昆腔,时称“水磨腔”,使昆腔具备“闲雅整肃、清俊温润”的新特点。

(3)梁辰鱼创作《浣纱记》,将昆腔推上戏曲舞台。

此后发展迅速,传入北京,赢得“官腔”称号。

(4)明末,昆腔成为全国性大剧种,清初称昆曲。

2.昆曲的兴盛(1)时间:从明万历年间到清乾隆末年,昆曲兴盛一时。

(2)代表作品:新剧作层出不穷,如《玉簪记》《红梅记》《十五贯》等。

(3)特色:角色分工细腻,服装道具十分讲究,表演艺术精益求精;“折子戏”生动、活泼,深受欢迎。

3.昆曲的衰落(1)原因:昆曲的弱点(片面追求旋律性、音乐性、牺牲文学性和戏剧性)日益暴露;清乾嘉年间,出现“花部”和“雅部”较量争胜的局面。

(2)结果:昆曲逐渐被观众所抛弃,日益衰落。

二、“近代百戏之祖”——(c)1.昆曲是中国现存最古老的、具有完整表演系统的戏剧形态,对后世中国戏曲都有深远的影响。

在中国戏曲史上,昆曲是中国戏曲的“活化石”。

2.昆曲是中国舞台艺术中集中国文艺之大成的代表品种,它的脚色制、戏剧结构、演员组合体制流传至今。

三、昆曲独特的文化价值——(c)1.将诗、乐、歌、舞、戏融为一体的戏剧形式,唱词吸收了唐诗、宋词、元曲的精华,华丽典雅。

2.一千多个曲牌专用于各种剧情场面,各种角色常用舞蹈动作来表现感情,形成载歌载舞艺术特色。

3.剧中人物生、旦、净、末、丑五个角色行当是中国戏曲艺术的伟大创造;而“合—离—合,双线平行”的戏剧结构也是中国戏曲所特有的。

4.服装、化妆、头饰、脸谱、道具美轮美奂。

四、昆曲的拯救与保护——(c)1.面临的困难:人才匮乏,资金短缺,剧场不足,自身唱词艰深,不易听懂。

【昆曲简介】【昆曲简介】昆曲(原应为“昆”),是我国古⽼的戏曲声腔、剧种,原名“昆⼭腔”或简称“昆腔”,清朝以来被称为“昆曲”,现⼜被称为“昆剧”。

昆曲的伴奏乐器,以曲笛为主,辅以笙、箫、唢呐、三弦、琵琶等(打击乐俱备)。

昆曲的表演,也有它独特的体系、风格,它最⼤的特点是抒情性强、动作细腻,歌唱与舞蹈的⾝段结合得巧妙⽽和谐。

该剧种于2001年5⽉18⽇被联合国教科⽂组织命名为“⼈类⼝述遗产和⾮物质遗产“代表作”称号。

国家⾮常重视⾮物质⽂化遗产的保护,2006年5⽉20⽇,昆曲经国务院批准列⼊第⼀批国家级⾮物质⽂化遗产名录。

【历史沿⾰】昆曲形成的历史,可谓源远流长,它起源于元朝末年的昆⼭地区,⾄今已有六百多年的历史。

宋、元以来,中国戏曲有南、北之分,南曲在不同地⽅唱法也不⼀样。

元末,顾坚等⼈把流⾏于昆⼭⼀带的南曲原有腔调加以整理和改进,称之为“昆⼭腔”,为昆曲之雏形。

明朝嘉靖年间,杰出的戏曲⾳乐家魏良辅对昆⼭腔的声律和唱法进⾏了改⾰创新,吸取了海盐腔、⼷阳腔等南曲的长处,发挥昆⼭腔⾃⾝流丽悠远的特点,⼜吸收了北曲结构严谨的特点,运⽤北曲的演唱⽅法,以笛、箫、笙、琵琶的伴奏乐器,造就了⼀种细腻优雅,集南北曲优点于⼀体的“⽔磨调”,通称昆曲。

之后,昆⼭⼈梁⾠鱼,继承魏良辅的成就,对昆腔作进⼀步的研究和改⾰。

隆庆末年,他编写了第⼀部昆腔传奇《浣纱记》。

这部传奇的上演,扩⼤了昆腔的影响,⽂⼈学⼠,争⽤昆腔创作传奇,习昆腔者⽇益增多。

于是,昆腔遂与余姚腔、海盐腔、⼷阳腔并称为明代四⼤声腔。

到万历末年,由于昆班的⼴泛演出活动,昆曲经扬州传⼊北京、湖南,跃居各腔之⾸,成为传奇剧本的标准唱腔:“四⽅歌曲必宗吴门”。

明末清初,昆曲⼜流传到四川、贵州和⼴东等地,发展成为全国性剧种。

昆曲的演唱本来是以苏州的吴语语⾳为载体的,但在传⼊各地之后,便与各地的⽅⾔和民间⾳乐相结合,衍变出众多的流派,构成了丰富多彩的昆曲腔系,成为了具有全民族代表性的戏曲。

从世界角度看,保非物质文化遗产,是对人类文化生态的保护。

它有助于保护人类文明的生态平衡。

保护人类精神和文化的多样性,才能够使人类发展得更迅速、更持久、更健康!

中国戏曲有三个来源,第一,原始宗教祭祀天地祖先和驱鬼逐疫的“巫、傩歌舞”;第二,古代宫廷贵族娱乐的“俳优戏谑”;第三,宋金民间说唱艺术。

中国戏曲正式形成于宋金时期。

其代表是杂剧和南戏。

然而,这两种戏曲都没有流传下来,在它们基础上发展起来的昆曲,是中国现存最古老的、具有完整表演系统的戏剧形态。

昆曲保存着中国戏曲自萌芽以来的一些信息,所以被称之为国宝级的“活化石”。

【知识网络】。

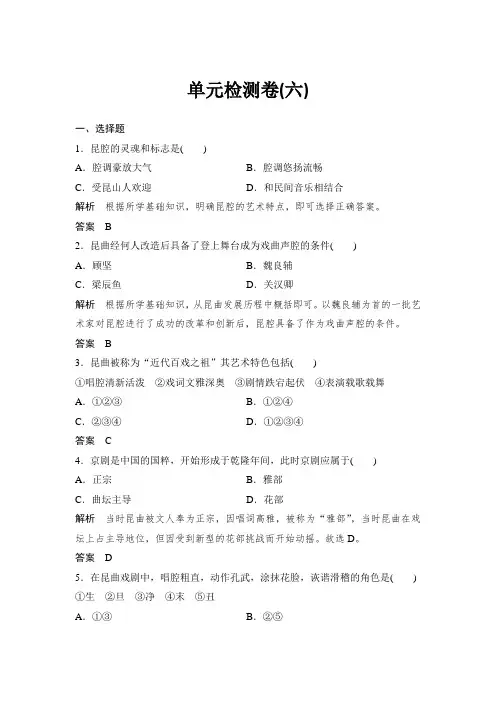

单元检测卷(六)一、选择题1.昆腔的灵魂和标志是()A.腔调豪放大气B.腔调悠扬流畅C.受昆山人欢迎D.和民间音乐相结合解析根据所学基础知识,明确昆腔的艺术特点,即可选择正确答案。

答案 B2.昆曲经何人改造后具备了登上舞台成为戏曲声腔的条件()A.顾坚B.魏良辅C.梁辰鱼D.关汉卿解析根据所学基础知识,从昆曲发展历程中概括即可。

以魏良辅为首的一批艺术家对昆腔进行了成功的改革和创新后,昆腔具备了作为戏曲声腔的条件。

答案 B3.昆曲被称为“近代百戏之祖”其艺术特色包括()①唱腔清新活泼②戏词文雅深奥③剧情跌宕起伏④表演载歌载舞A.①②③B.①②④C.②③④D.①②③④答案 C4.京剧是中国的国粹,开始形成于乾隆年间,此时京剧应属于()A.正宗B.雅部C.曲坛主导D.花部解析当时昆曲被文人奉为正宗,因唱词高雅,被称为“雅部”,当时昆曲在戏坛上占主导地位,但因受到新型的花部挑战而开始动摇。

故选D。

答案 D5.在昆曲戏剧中,唱腔粗直,动作孔武,涂抹花脸,诙谐滑稽的角色是() ①生②旦③净④末⑤丑A.①③B.②⑤C.④⑤D.③⑤解析丑、净角色唱腔粗直,动作孔武,涂抹花脸,诙谐滑稽。

答案 D6.昆曲是中国现存最古老的剧种,它流传至今并被其它戏剧所吸收的表现形式不包括()A.脚色制B.咏叹调C.演员组合体制D.戏剧结构答案 B二、非选择题7.阅读材料,回答问题。

材料一1956年,周恩来总理高度评价浙江昆剧团演出的《十五贯》:“你们浙江做了一件好事,一出戏救活了一个剧种,《十五贯》有丰富的人民性和相当高的艺术性。

”《人民日报》随即在头版头条发表专题社论,盛赞《十五贯》演出成功。

昆剧艺术和浙江昆剧团的名字,一夜之间传遍大江南北,许多地方成立了昆剧专业演出团体。

昆剧这一曾濒临绝唱的古老剧种,终于在新中国迎来了艺术振兴的一片艳阳天。

——《昆曲与浙江》材料二2001年,中国昆曲艺术被宣布为世界首批“人类口头遗产和非物质遗产代表作”,中国昆曲的艺术成就和它独特的文化价值已经超越了国界和民族,为世界所认识和赞赏,成为人类共同的精神文化财富。

昆曲的背景及内容-概述说明以及解释1.引言1.1 概述昆曲是中国传统戏曲中的一种,产生于明代,流行于明清时期,是中国戏曲宝库中的精品之一。

昆曲以其精湛的表演技艺、优美的音乐旋律和深刻的人物形象而闻名于世。

本文将从昆曲的历史背景、传统表演形式以及主要内容和特点等方面进行探讨,以期能更加全面深入地了解这一传统艺术形式。

通过对昆曲的研究和讨论,我们也希望能够探讨其在当代的地位和发展趋势,并对其未来的发展进行一些展望和思考。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括对整篇文章的组织和内容安排进行介绍,让读者能够清晰地了解文章的结构和逻辑。

同时也可以简要提及各个章节的内容大意,引导读者对全文有一个整体的认识。

以下是文章结构部分的内容建议:文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

- 引言部分介绍了文章的背景和目的,概述了昆曲的重要性和研究的必要性。

- 正文部分分为三个小节,分别讨论了昆曲的历史背景、传统表演形式以及主要内容和特点。

- 结论部分总结了昆曲的影响和传承情况,探讨了昆曲在当代的地位和发展趋势,并提出了对昆曲未来发展的展望和思考。

各章节内容大意:- 2.1 昆曲的历史背景:介绍了昆曲的起源和发展历程,探讨了昆曲在中国文化史上的地位和作用。

- 2.2 昆曲的传统表演形式:阐述了昆曲的表演形式、音乐和舞蹈特点,以及演员的角色扮演和技艺要求。

- 2.3 昆曲的主要内容和特点:分析了昆曲作品的题材特点、文学和戏剧结构,以及对人物性格和情感的表现手法。

通过以上内容,读者可以清晰了解本文的结构和各个章节的内容概要,有助于读者对文章整体逻辑和重点内容的把握。

1.3 目的文章的目的是通过对昆曲的背景和内容进行深入的了解和分析,以帮助读者更加全面地了解这一传统戏曲形式的重要性和特点。

同时,通过对昆曲的影响、传承以及在当代的地位和发展等方面进行探讨,引发对于昆曲未来发展的思考与展望。

通过对昆曲的研究,希望能够进一步推动昆曲文化的传承和发展,让更多的人了解和喜爱这一优秀的传统艺术形式。

中国昆曲:作为表演艺术性‘非遗’的受众培养1. 引言1.1 中国昆曲在现代社会的地位中国昆曲作为中国传统戏曲之一,具有悠久的历史和深厚的文化内涵,在中国文化传统中占有重要地位。

昆曲不仅仅是一种表演艺术形式,更是中国传统文化的重要组成部分,代表了中国古代音乐、舞蹈、戏曲等多种艺术形式的结合。

在现代社会中,虽然昆曲受到了一些挑战,但仍然保持着一定的影响力和影响力。

中国昆曲在现代社会的地位得到了不断提升,不仅在国内得到了广泛的认可和推广,也在国际上逐渐走向世界。

昆曲通过各种形式的传播和表演,吸引了更多的观众和粉丝,进一步加深了人们对昆曲的了解和热爱。

在当今社会,昆曲不仅仅是一种传统文化遗产,更是一种具有现代审美价值和表演艺术魅力的表演形式。

随着社会的发展和人们审美观念的更新,昆曲将继续发扬光大,保持其在中国文化传统中的重要地位。

1.2 非遗保护与传承的重要性非物质文化遗产是人类历史和文化的宝贵财富,昆曲作为中国传统戏曲的代表之一,承载着丰富的文化内涵和历史价值。

随着时代的变迁和社会的发展,昆曲这一传统艺术形式面临着严峻的挑战,其传承和发展面临着巨大的压力。

保护和传承非遗是每一个国家和社会的责任和使命。

非物质文化遗产是每一个民族的文化基因,是我们历史的记忆,是我们文化的根基。

如果我们失去了这些非遗,就等于失去了自己的根和灵魂。

在当今全球化的背景下,非遗的保护和传承显得尤为重要。

只有通过对非遗的传承和发展,我们才能保留和传承我们的文化基因,才能让我们的文化在世界舞台上发光发热。

非遗保护与传承不仅仅是为了传承历史文化,更重要的是让我们的文化在当今多元文化交融的时代中立足,展现出独特的魅力和价值。

只有不断保护和传承非遗,我们才能坚守文化的根脉,让我们的文化更加丰富多彩,更具生命力和活力。

2. 正文2.1 文化遗产的传承与教育文化遗产的传承与教育是保护和传承昆曲这一非物质文化遗产的关键环节。

作为中国传统戏曲之一,昆曲有着悠久的历史和深厚的文化底蕴,传统的昆曲剧目包含了大量的历史、文学、哲学等方面的内容,是中国传统文化的珍贵遗产。

中国昆曲的知识点总结昆曲是中国传统戏曲剧种之一,起源于明代,经过数百年的发展,现已成为中国传统戏曲中的珍贵艺术瑰宝。

昆曲以其独特的唱腔、优美的舞姿、精妙的表演方式而著称,被誉为“戏曲之源”,对中国戏曲艺术产生了深远的影响。

本文将对昆曲的历史渊源、表演特点、音乐特色、剧目体裁、流派流派等方面进行系统总结,希望对读者深入了解昆曲和中国传统戏曲有所帮助。

一、历史渊源昆曲起源于明代,具有悠久的历史。

传说昆曲是由曲艺演化而来的,曲艺是指在古代即兴演唱故事的艺人,其中有一种曲艺叫做“昆山腔”,因此昆曲得名。

据史书记载,明朝万历年间,湖南昆山曲艺人白朝奉携带昆曲来到嘉靖年间津沽(今天津)地区传播昆曲。

白朝奉收集了当地的山戏、柳词、杂剧等民间艺术形式,融会贯通,创立了昆曲的三大流派——梨园、坐回、青衿,标志着昆曲的成型。

此后,昆曲逐步形成并传遍全国各地。

清朝时期,昆曲进入了鼎盛时期,成为宫廷和达官显贵娱乐的主要节目。

20世纪初,昆曲逐渐式微,但在文化大革命期间,昆曲得到了一定的发展,相关剧目得以保存与传承。

如今,昆曲作为中国的非物质文化遗产,得到了国家的高度重视,各种昆曲演出和研究也得到了新时代的发展和壮大。

二、表演特点1.音律婉转昆曲的音乐体现了古代中国音律的特点,其音乐旋律细腻婉转,曲调多样。

昆曲的音乐分为“腔调”和“唱腔”两种,腔调是指曲牌,唱腔是指唱腔曲牌的演唱方式。

昆曲音乐中的腔调多以古琴、古筝为伴奏,悠扬动听,具有浓厚的古代音乐韵味。

2.表演细腻昆曲表演讲究精细和细腻,演员要求表演出精湛的唱功、功力深厚、表演细腻,更重要的是要有极高的美学修养,驾御舞台、情感、音乐、感知、体现出真情实感。

3.化妆服饰昆曲表演中,化妆服饰也有其独特之处。

演员进行精细的脸谱化妆,用色艳丽鲜明,服饰华丽堂皇,演员的服饰在一定程度上与角色的性格特点相呼应。

4.舞蹈形式昆曲的舞蹈形式也有其独特之处,舞蹈动作、身段优美雅致,动作多以手舞为主,手部动作细腻多变。

非物质文化遗产

——昆曲

谈到非物质文化遗产可能我们很陌生,其实它在我们生活当中随处可见,比如端午节,京剧,皮影戏,珠算等等。

那什么是非物质文化遗产呢?非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。

各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新,同时使他们自己具有一种认同感和历史感,从而促进了文化多样性和激发人类的创造力。

那今天我就给大家讲一个我们不熟悉但在我们生活当中经常出现的昆曲,它是中国最古老的剧种之一,也是中国传统文化艺术中的珍品。

昆曲,原名“昆山腔”、“昆腔”,是中国古老的戏曲声腔、剧种,清代以

来被称为“昆曲”,现又被称为“昆剧”。

昆曲是中国汉族传统戏曲中最古老的剧种之一,也是中国汉族传统文化艺术,特别是戏曲艺术中的珍品,被称为百花园中的一朵“兰花”。

昆曲早在元朝末期(14世纪中叶)即产生于昆山(属太仓州)一带,它与起源于的海盐腔、余腔和起源于的弋阳腔,被称为明代四大声腔,同属南戏系统。

昆山腔开始只是民间的清曲、小唱。

其流布区域,开始只限于一带,到了万历年间,便以为中心扩展到长江以南和钱塘江以北各地,万历末年还流入。

这样昆山腔便成为明代中叶至清代中叶影响最大的声腔剧种。

昆曲是明朝中叶至清代中叶戏曲中影响最大的声腔剧种,很多剧种都是在昆剧的基础上发展起来的,被称为“百戏之祖,百戏之师”,有“中国戏曲之母”的雅称。

即时,昆曲社对昆曲起到了繁荣推广的作用。

昆剧是中国戏曲史上具有最完整表演体系的剧种,它的基

础深厚,遗产丰富,是中国汉族文化艺术高度发展的成果,在中国文学史、戏曲史、音乐史、舞蹈史上占有重要的地位。

昆曲的表演,也有它独特的体系、风格,它最大的特点是抒情性强、动作细腻,歌唱与舞蹈的身段结合得巧妙而和谐。

在语言上,该剧种原先分南曲和北曲:南昆以白话为主,北昆以大都韵白和京白为主。

昆曲唱腔华丽婉转、念白儒雅、表演细腻、舞蹈飘逸,加上完美的舞台置景,可以说在戏曲表演的各个方面都达到了最高境界。

正因如此,许多地方剧种,如晋剧、蒲剧、湘剧、川剧、赣剧、桂剧、越剧、闽剧等,都受到过昆剧艺术多方面哺育和滋养。

昆曲中的许多剧本,如《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》等,都是古代戏曲文学中的不朽之作。

昆曲曲文秉承了唐诗、宋词、元曲的文学传统,曲牌则有许多与宋词元曲相同。

这为昆曲的发展打下了良好的文化基础,同时也造就了一大批昆曲作家和音

乐家,这其中梁辰鱼、汤显祖、洪升、孔尚任、煜、渔、叶崖等都是中国戏曲和文学史上的杰出代表。

从昆曲的历史发展上看, 18世纪之前的 400年,是昆曲逐渐成熟并日趋鼎盛的时期。

在这段时间里,昆曲一直以一种完美的表现方式向人们展示着世间的万般风情。

正是这种富丽华美的演出氛围,附庸风雅的刻意追求,使得昆曲日益走向文雅、繁难的境地。

18世纪后期,地方戏开始兴起,它们的出现打破了长期以来形成的演出格局,戏曲的发展也由贵族化向大众化过渡,昆曲至此开始走下坡路。

20世纪中叶,昆曲败落之势更显,许多昆曲艺人转行演出流行的京剧。

1949年新中国成立,大力扶持和振兴中国传统的戏曲事业,昆曲才有幸得以重获新生。

1956年,昆剧团改编演出的《十五贯》在全国产生广泛的影响,周总理曾感慨地说:“一出戏救活了一个剧

种。

”[2]之后,全国许多地方相继恢复了昆曲剧团。

2001年5月18日,联合国教科文组织在巴黎宣布第一批“人类口头和非物质遗产代表作”,其中包括中国的昆曲艺术,中国成为首次获此殊荣的19个国家之一。

但在今天,昆曲严格的程式化表演、缓慢的板腔体节奏、过于文雅的唱词、旧的故事情节,丧失了时尚性和大部分娱乐功能,离当代人的审美需求相距甚远,因而难以争得观众,演出越来越少,以至在演出市场上难觅其踪,形成了恶性循环。

之前,全国大约有800人在从事昆曲工作,号称“八百壮士”,如今只剩下600人了。

全国6个昆曲剧院团创作、演出普遍陷入困境,演员培养及艺术创作均无力投入。

自田家被迫离开北昆后其独有家传秘本《双占魁》、全本《荷珠配》、《白娘子》,就此失传,也是北方昆曲的一巨大损失。

有人主,昆曲应作为博物馆艺术,只求保存,不用发展,此说遭到昆曲工作者和有识之士的反对,也有悖于联合国教科文组织评选人类口头与非物质文化遗产的初衷――保证这些杰出文化的生存,而不是遏制它们未来的发展。

但是,昆曲确实面临着困境:人才的流失,使得胜任昆曲创作的人员寥寥无几;而要革新昆曲,又面临两难的境地――不对昆曲作较大的改变,就无法缩小昆曲与时代的距离;倘若作大的改变,昆曲就失去特性而不成其为昆曲了。

专家认为,昆曲当务之急是抢救现有剧目和文献资料,首先要对全国中老年艺术家的拿手剧目进行录音录像,对珍贵的昆曲文献、演出脚本、曲谱和图片进行搜集整理。

昆曲演出可以从老戏中讨生活,剧目应以继承、整理为主,如昆剧团近两年排演的《牡丹亭》,将汤显祖原作删减为上中下三本,配以现代化的舞台处理,既保持原作特色,又符合当今审美,收到了很好的市场效果。

文化部计划10年间在和建立两个昆曲演员培训中心,为全国昆剧院团输送表演人才。

昆曲剧院团长们则希望集中全国优秀师资,在中国戏曲学院等院举办昆曲演员、编剧、导演、作曲和管理人员研修班。