原子结构及元素周期律

- 格式:ppt

- 大小:7.48 MB

- 文档页数:30

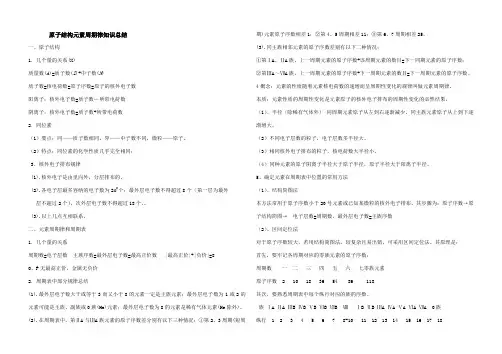

原子结构元素周期律知识总结一、原子结构1.几个量的关系(X)质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)质子数=核电荷数=原子序数=原子的核外电子数阳离子:核外电子数=质子数—所带电荷数阴离子:核外电子数=质子数+所带电荷数2.同位素(1)要点:同——质子数相同,异——中子数不同,微粒——原子。

(2)特点:同位素的化学性质几乎完全相同;3.核外电子排布规律(1).核外电子是由里向外,分层排布的。

(2).各电子层最多容纳的电子数为2n2个;最外层电子数不得超过8个(第一层为最外层不超过2个),次外层电子数不得超过18个,。

(3).以上几点互相联系。

二、元素周期律和周期表1.几个量的关系周期数=电子层数主族序数=最外层电子数=最高正价数 |最高正价|+|负价|=8O、F无最高正价,金属无负价2.周期表中部分规律总结(1).最外层电子数大于或等于3而又小于8的元素一定是主族元素;最外层电子数为1或2的元素可能是主族、副族或0族(He)元素;最外层电子数为8的元素是稀有气体元素(He除外)。

(2).在周期表中,第ⅡA与ⅢA族元素的原子序数差分别有以下三种情况:①第2、3周期(短周期)元素原子序数相差1;②第4、5周期相差11;③第6、7周期相差25。

(3).同主族相邻元素的原子序数差别有以下二种情况:①第ⅠA、ⅡA族,上一周期元素的原子序数+该周期元素的数目=下一同期元素的原子序数;②第ⅢA~ⅦA族,上一周期元素的原子序数+下一周期元素的数目=下一周期元素的原子序数。

4概念:元素的性质随着元素核电荷数的递增而呈周期性变化的规律叫做元素周期律。

本质:元素性质的周期性变化是元素原子的核外电子排布的周期性变化的必然结果。

(1)、半径(除稀有气体外)同周期元素原子从左到右逐渐减少,同主族元素原子从上到下逐渐增大。

(2)不同电子层数的粒子,电子层数多半径大。

(3)相同核外电子排布的粒子,核电荷数大半径小。

(4)同种元素的原子阴离子半径大于原子半径,原子半径大于阳离子半径。

电第一章 原子结构与元素周期律第一节原子结构有关原子结构的知识是自然科学的重要基础知识之一。

原子是构成物质的一种基本微粒,物质的组成、性质和变化都与原子结构密切相关。

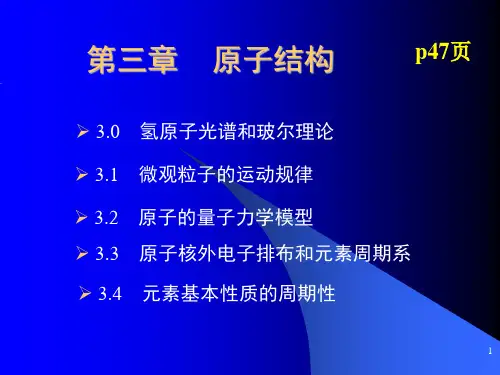

1、原子核核素§1原子的组成及微粒间的关系构成原子或离子微粒间的数量关系: 1质子数Z +中子数N =质量数A =原子的近似相对原子质量质量关系2原子的核外电子数=核内质子数=核电荷数3阳离子核外电子数=核内质子数-阳离子所带电荷数 4阴离子核外电子数=核内质子数+阴离子所带电荷数 元素、核素、同位素)(X A Z 原子原质子:相对原子质量为1,1个质子带1中子:相对质量为1,不带电核处电子:质量忽略不计,1个电子例如:氢元素有、、三种不同的核素,它们之间互称同位素。

放射性同位素的应用:1、作为放射源和同位素示踪。

2、用H11H11于疾病诊断和治疗。

§2核外电子排布:如:53号元素碘的电子排布为,2-8-18-18-7元素的化学性质与原子最外层电子排布的关系:如:钠原子最外层只有1个电子,容易失去这个电子而达到稳定结构,因此钠元素在化合物中通常显1价;氯原子最外层有7个电子,只需得到1个电子便可达到稳定结构,因此氯元素在化合物中可显-1价。

第2节元素周期律和元素周期表 §1元素周期律外层电子数从1~8)。

(2)原子半径呈周期性变化(由大~小,稀有气体除外)。

(3)元素的主要化合价呈周期性变化(正化价从1~7,负化合价从-4~-1)。

元素周期律的实质元素原子的核外电子排布呈周期性变化§2元素周期表排列原则(1)按原子序数递增的顺序从左到右排列 (2)将电子层数相同的元素排成一个横行(1横称为1个周期) (3)把最外层电子数相同的无素(个别除外)排成一个纵列(1个纵列称为1个族)元素周期表元素周期律 原子半径比较方法:(1)电子层数越多,半径越大;电子层数越少,半径越小(即周期越大,半径越大)(2)当电子层结构同时,核电荷数多的半径小,核电荷数少的半径大,如:F ->Na +>Mg 2(3)对于同种元素的各种微粒,核外电子数越多,半径越大;核外电子数越少,半径越小。

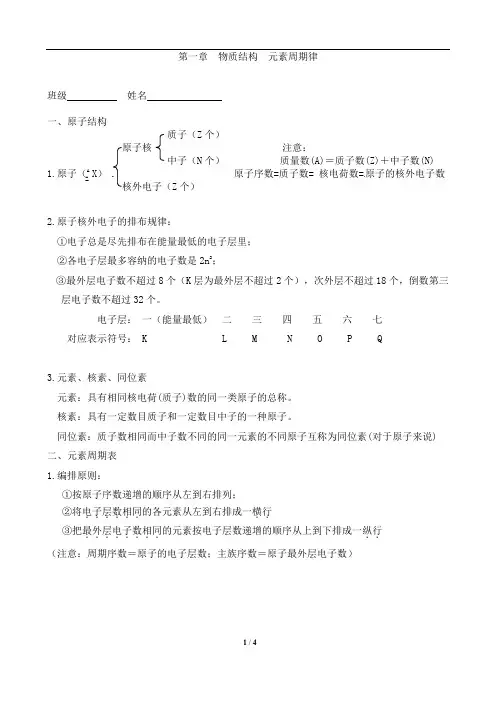

Z 第一章物质结构元素周期律班级姓名一、原子结构质子(Z个)原子核注意:中子(N个)质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N) 1.原子(A X)原子序数=质子数= 核电荷数=原子的核外电子数核外电子(Z个)2.原子核外电子的排布规律:①电子总是尽先排布在能量最低的电子层里;②各电子层最多容纳的电子数是2n2;③最外层电子数不超过8个(K层为最外层不超过2个),次外层不超过18个,倒数第三层电子数不超过32个。

电子层:一(能量最低)二三四五六七对应表示符号: K L M N O P Q3.元素、核素、同位素元素:具有相同核电荷(质子)数的同一类原子的总称。

核素:具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子。

同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素(对于原子来说)二、元素周期表1.编排原则:①按原子序数递增的顺序从左到右排列;②将电子层数相同......的各元素从左到右排成一横行..③把最外层电子数相同........的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成一纵行..(注意:周期序数=原子的电子层数;主族序数=原子最外层电子数)2.结构特点:核外电子层数元素种类第一周期 1 2种元素短周期第二周期 2 8种元素周期第三周期 3 8种元素元(7个横行)第四周期 4 18种元素素(7个周期)长周期第五周期 5 18种元素周第六周期 6 32种元素期不完全周期:第七周期 7 未填满(已有26种元素)表主族:7个主族族副族:7个副族(18个纵行)第Ⅷ族:三个纵行(16个族)零族:稀有气体三、元素周期律1.元素周期律:元素的性质(核外电子排布、原子半径、主要化合价、金属性、非金属性)随着核电荷数的递增而呈周期性变化的规律。

元素性质的周期性变化实质是元素原子核外电..........子排布的周期性变化.........的必然结果。

2.同周期元素性质递变规律(从左到右):电子层数相同,最外层电子数依次增加,原子半径依次减小,金属性减弱,非金属性增强,与H2的化合由难到易,氢化物的稳定性由弱到强。

原子结构与元素周期律的深入理解原子结构与元素周期律是化学领域中两个基础概念,对于理解化学现象和性质具有重要的意义。

本文将从原子结构和元素周期律的角度对这两个概念进行深入理解和探讨。

一、原子结构的基本组成原子结构的基本组成由原子核和电子云两部分构成。

原子核位于原子的中心,由质子和中子组成。

质子带有正电荷,中子不带电荷。

电子云则包围着原子核,其中电子带有负电荷。

原子核中的质子数量决定了原子的原子序数,也即元素的周期表位置。

中子的数量可以变化,称为同位素。

电子的数量则与质子数量相等,保持了原子整体电荷的中性。

二、电子的能级和轨道电子云可以分为不同能级,每个能级可以容纳一定数量的电子。

在基态下,电子首先填充低能级,然后逐渐填充高能级。

根据能级理论,第一能级最低,依次为第二、第三能级等等。

每个能级又可进一步细分为不同的轨道。

最常见的是s、p、d和f轨道。

s轨道是最基础的轨道,可以容纳最多两个电子。

p轨道可以容纳最多六个电子,分为三个组合,即px、py和pz。

d轨道可以容纳最多十个电子,分为五个组合,而f轨道可以容纳最多十四个电子,分为七个组合。

三、电子的填充规则根据泡利不相容原理,即每个轨道最多只能容纳两个电子,并且电子的自旋方向相反。

在填充电子时,按照能级由低到高的顺序填充。

在同一能级下,先填充s轨道,再填充p轨道,依次类推。

四、元素周期表的构成与特点元素周期表是根据原子的原子序数和性质将元素有序地排列而成的表格。

根据周期表的特点,我们可以发现以下规律:1. 周期性规律:元素周期表中,横向排列的行称为“周期”,纵向排列的列称为“族”。

元素周期性地重复出现在周期表中。

这意味着具有相似化学性质的元素往往出现在同一族中。

例如,第一周期中的元素都是最简单的元素,而第二周期中的元素具有相似的化学性质。

2. 周期性趋势:在周期表中,原子序数逐渐增加,而元素的性质也呈现出周期性的变化。

这些性质包括原子半径、离子半径、电离能和电负性等。

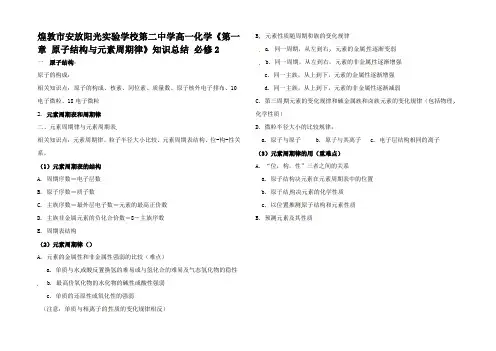

煌敦市安放阳光实验学校第二中学高一化学《第一章原子结构与元素周期律》知识总结必修2

一原子结构:

原子的构成:

相关知识点:原子的构成、核素、同位素、质量数、原子核外电子排布、10电子微粒、18电子微粒

2. 元素周期表和周期律

二、元素周期律与元素周期表

相关知识点:元素周期律、粒子半径大小比较、元素周期表结构、位-构-性关系。

(1)元素周期表的结构

A. 周期序数=电子层数

B. 原子序数=质子数

C. 主族序数=最外层电子数=元素的最高正价数

D. 主族非金属元素的负化合价数=8-主族序数

E. 周期表结构

(2)元素周期律()

A. 元素的金属性和非金属性强弱的比较(难点)

a. 单质与水或酸反置换氢的难易或与氢化合的难易及气态氢化物的稳性

b. 最高价氧化物的水化物的碱性或酸性强弱

c. 单质的还原性或氧化性的强弱

(注意:单质与相离子的性质的变化规律相反)B. 元素性质随周期和族的变化规律

a. 同一周期,从左到右,元素的金属性逐渐变弱

b. 同一周期,从左到右,元素的非金属性逐渐增强

c. 同一主族,从上到下,元素的金属性逐渐增强

d. 同一主族,从上到下,元素的非金属性逐渐减弱

C. 第三周期元素的变化规律和碱金属族和卤族元素的变化规律(包括物理、化学性质)

D. 微粒半径大小的比较规律:

a. 原子与原子

b. 原子与其离子

c. 电子层结构相同的离子

(3)元素周期律的用(重难点)

A. “位,构,性”三者之间的关系

a. 原子结构决元素在元素周期表中的位置

b. 原子结构决元素的化学性质

c. 以位置推测原子结构和元素性质

B. 预测元素及其性质。

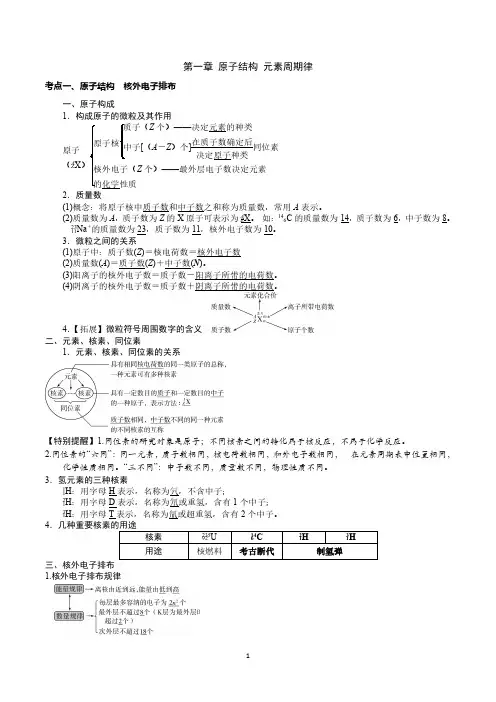

第一章原子结构元素周期律考点一、原子结构核外电子排布一、原子构成1.构成原子的微粒及其作用原子(A Z XZ 个)——决定元素的种类[(A -Z )个]在质子数确定后决定原子种类同位素Z 个)——最外层电子数决定元素的化学性质2.质量数(1)概念:将原子核中质子数和中子数之和称为质量数,常用A 表示。

(2)质量数为A ,质子数为Z 的X 原子可表示为A Z X 。

如:146C 的质量数为14,质子数为6,中子数为8。

2311Na +的质量数为23,质子数为11,核外电子数为10。

3.微粒之间的关系(1)原子中:质子数(Z )=核电荷数=核外电子数(2)质量数(A )=质子数(Z )+中子数(N )。

(3)阳离子的核外电子数=质子数-阳离子所带的电荷数。

(4)阴离子的核外电子数=质子数+阴离子所带的电荷数。

4.【拓展】微粒符号周围数字的含义二、元素、核素、同位素1.元素、核素、同位素的关系【特别提醒】1.同位素的研究对象是原子;不同核素之间的转化属于核反应,不属于化学反应。

2.同位素的“六同”:同一元素,质子数相同,核电荷数相同,和外电子数相同,在元素周期表中位置相同,化学性质相同。

“三不同”:中子数不同,质量数不同,物理性质不同。

3.氢元素的三种核素11H :用字母H 表示,名称为氕,不含中子;21H :用字母D 表示,名称为氘或重氢,含有1个中子;31H :用字母T 表示,名称为氚或超重氢,含有2个中子。

4.几种重要核素的用途核素23592U 146C 21H 31H用途核燃料考古断代制氢弹三、核外电子排布1.核外电子排布规律2.核外电子排布的表示方法——原子或离子结构示意图(1)原子结构示意图:(2)离子结构示意图:如Cl-:、Na+:。

3.核外电子排布与元素性质的关系(1)金属元素原子的最外层电子数一般小于4,较易失去电子,形成阳离子,表现出还原性,在化合物中显正化合价。

“”(2)非金属元素原子的最外层电子数一般大于或等于4,较易得到电子,活泼非金属原子易形成阴离子,表现出氧化性,在化合物中主要显负化合价。

原子结构与元素周期律原子结构指的是原子的组成和结构。

根据量子力学理论,原子由电子、质子和中子组成。

质子和中子集中在原子核中,而电子则存在于原子的外层。

电子以特定的轨道围绕着原子核运动,这些轨道又被称为电子壳。

每个电子壳能够容纳不同数量的电子,其中第一电子壳最多容纳2个电子,第二电子壳最多容纳8个电子,而后续的电子壳分别容纳最多18个、32个和50个电子。

这是因为电子的分布满足一定的能级规则,即每个电子壳的能级比前一个电子壳的能级高。

元素周期律是研究和分类元素的规律性表达方式。

元素周期表是根据元素的原子序数和化学性质编排的表格。

元素周期表的主体是按照原子序数递增排列的,每个元素的原子序数代表了其原子核中的质子数。

现在的元素周期表是按照门捷列夫周期定律、贝尔定律和气体化学定律编撰的。

门捷列夫周期定律是指元素的性质会随着原子序数的增加而循环性地变化。

贝尔定律则是指元素的化学性质主要取决于其原子外层电子的数目。

基于这些定律和规律,元素周期表将元素分成了相应的周期和族。

元素周期表的周期是指元素周期表中的横行,也称为周期。

一共有7个周期,每个周期中的元素具有相似的化学性质。

元素周期表中的族则是指元素周期表中的竖列,也称为族。

元素周期表中的元素周期和族数共同描述了元素的化学性质,周期性地变化。

对于周期表上的每个元素,都有相应的元素符号、原子序数、相对原子质量和周期表中的位置。

元素周期表的开创者是俄国化学家门捷列夫,他在19世纪初首次提出了元素周期定律,并将元素按照这个定律排列在一张表上。

随着现代化学的发展,元素周期表逐渐完善,并逐渐扩展。

如今的元素周期表已经包含了118个元素,其中92个是自然界存在的元素,剩下的是由科学家们在实验室中合成的人工合成元素。

总结起来,原子结构和元素周期律是化学中两个重要的概念。

原子结构指的是原子的组成和结构,包括质子、中子和电子的分布。

元素周期律则是描述和分类元素的规律性表达方式,根据原子序数和周期规律将元素排列在一个表格里,以反映元素的周期性变化。

原子结构与元素周期律知识点一、原子结构1.原子的组成原子是最基本的化学单位,它由质子、中子和电子组成。

质子带有正电荷,中子不带电荷,电子带有负电荷。

质子和中子集中在原子核中,而电子则围绕原子核运动。

2.元素的定义元素是由具有相同原子序数的原子组成的物质。

原子序数是元素的核外电子数目,也是元素在元素周期表中的位置。

3.原子的大小原子的大小可以通过原子的半径来表示。

原子半径通常用皮克米(pm)来表示,1pm=1×10^-12m。

原子的半径随着元素的原子序数增加而增加。

4.原子的质量原子的质量可以通过原子的相对原子质量来表示。

相对原子质量是以碳-12同位素为标准进行比较的,碳-12同位素的相对原子质量为12、相对原子质量可以通过元素周期表上的数值来获得。

5.原子核原子核是原子的中心部分,其中包含了质子和中子。

原子核的直径约为1×10^-15m,而整个原子的直径约为1×10^-10m,因此原子核只占据原子体积的很小一部分。

6.原子的电子排布原子的电子排布遵循能量最低原理,即通过填充电子能级和轨道来达到最低能量状态。

根据泡利不相容原理,每个轨道最多只能容纳2个电子,且这两个电子的自旋必须相反。

7.原子的电子壳层和能级原子的电子分布在不同的壳层和能级上。

壳层按主量子数来编号,第一个壳层为K壳,第二个壳层为L壳,依次类推。

能级是指在同一个壳层上,不同轨道的电子所具有的能量。

8.原子的价电子价电子是原子中最外层的电子,它决定了原子的化学性质。

元素周期表中的元素按照价电子数目的增加顺序排列。

二、元素周期律1.元素周期表的构成元素周期表是一种将元素按照原子序数和化学性质的周期性排列的表格。

它由原子序数递增的一系列水平行(周期)和垂直列(族)组成。

2.元素周期表的分区元素周期表可以分为s区、p区、d区和f区。

s区包含1个周期,p区包含6个周期,d区包含10个周期,f区包含14个周期。

3.元素周期表的主族和过渡元素元素周期表中的1A-2A和3A-8A族元素称为主族元素,它们的电子配置在外层壳层上有相似的组成。

原子的结构和元素周期表原子是构成物质的基本单位,是化学反应的基础。

了解原子的结构对于理解化学性质和反应机制非常重要。

本文将介绍原子的结构以及元素周期表的重要性和应用。

一、原子的结构原子由核和电子构成。

核包含着质子和中子,而电子则绕核运动。

质子具有正电荷,中子没有电荷,电子具有负电荷。

质子和中子构成了原子的核,而电子则分布在核的周围的能级上。

原子的质子数就是它的原子序数,通常用字母Z表示。

例如,氢的原子序数是1,氧的原子序数是8。

质子数决定了原子的化学性质和元素的种类。

电子的数目与原子的质子数相等,因此正常情况下原子是电中性的。

电子分布在以核为中心的能级上,不同的能级容纳的电子数有限,一般来说,第1能级最多容纳2个电子,第2能级最多容纳8个电子,第3能级最多容纳18个电子。

二、元素周期表元素周期表是根据原子的质子数和电子排布规律组织的表格。

它将元素按照原子序数的增加顺序排列,相邻的元素具有相似的化学性质。

元素周期表的每一行称为一个周期,目前总共有7个周期。

周期的长度是根据电子能级的填充顺序决定的。

每一个周期的结束都意味着一个新的能级开始填充电子。

元素周期表的每一列称为一个族,目前总共有18个族。

族决定了元素的主要化学性质,一般来说,同一族的元素具有相似的化学反应和化合价。

周期表上的元素用符号表示,例如氢元素的符号是H,氧元素的符号是O。

每个元素的方格中通常还包含了元素的名字和相对原子质量。

三、元素周期表的重要性和应用元素周期表是化学研究和应用的基础。

它提供了化学元素的有序排列,可以帮助我们更好地了解元素的性质和规律。

通过元素周期表,我们可以快速了解元素的基本性质,包括原子半径、电负性、离子化能和电子亲和能等。

这些性质有助于我们预测和解释化学反应的过程和结果。

元素周期表还对于研究元素的同位素、同系物和同族反应具有重要意义。

通过周期表,我们可以找到同一族的元素,从而推断它们在反应中的相似性和差异性。

此外,元素周期表还指导着我们对新元素的发现和研究。

原子结构及元素周期表原子结构是指原子的组成和构造,了解原子结构对于理解元素周期表及化学反应至关重要。

本文将介绍原子结构的基本知识,并探讨元素周期表的构成和应用。

一、原子结构原子是物质的基本单位,由质子、中子和电子组成。

质子带有正电荷,中子不带电,电子带有负电荷。

原子的核心由质子和中子组成,电子绕核心运动。

原子的质量数等于质子和中子的数量之和,原子的电荷数等于质子的数量减去电子的数量。

原子中质子数和电子数相等,因此原子是电中性的。

二、元素周期表的构成元素周期表是对所有已知元素按一定规律排列的表格。

元素周期表按照原子序数(质子数)的顺序排列,将具有相似化学性质的元素放在同一垂直列中。

元素周期表的每个水平行称为一个周期,每个垂直列称为一个族。

周期表中的元素按照金属性和非金属性分成两部分,金属性元素在左侧,非金属性元素在右侧。

三、元素周期表的应用1. 元素周期表可以提供元素的基本信息。

周期表上标注了每个元素的符号、原子序数、原子质量等重要数据,这些信息对于化学实验和研究都是十分重要的参考。

2. 元素周期表可以预测元素的性质。

根据元素在周期表中所处的位置和周期表规律,可以推测元素的原子半径、电负性、离子化倾向等性质,为化学实验和反应提供指导。

3. 元素周期表有助于研究元素化合物和反应。

分析元素周期表中元素的位置和性质,可以预测元素之间的化学反应、氧化还原反应等,并进行相关实验验证。

4. 元素周期表的发展推动了新元素的发现。

周期表的存在和规律使科学家能够预测某些未被发现的元素的存在和性质,从而推动新元素的发现和研究。

总结:原子结构是指原子的组成和构造,包括质子、中子和电子。

元素周期表是对所有已知元素按照原子序数的顺序排列的表格,可以提供元素的基本信息、预测元素的性质、研究元素化合物和反应,以及推动新元素的发现和研究。

了解原子结构和元素周期表对于深入理解化学和开展科学研究具有重要意义。

原子结构和元素周期律原子结构和元素周期律是化学中非常重要的概念,对理解物质的性质和化学反应机理具有关键作用。

在现代原子理论中,原子被认为是由电子、质子和中子组成的。

元素周期表是将所有已知元素按照一定规律排列的表格,可以反映出元素之间的相似性和周期性规律。

首先,我们来了解原子结构。

原子是物质的最小单位,由电子、质子和中子组成。

电子是带负电荷的基本粒子,质子是带正电荷的基本粒子,中子是不带电荷的基本粒子。

在原子的中心核内,质子和中子集中存在,而电子则绕着核的轨道上运动。

原子的质量主要集中在核内,而体积主要由电子轨道决定,整体呈现出一种空心球的结构。

原子中的电子有不同的能级,能级越低,电子越稳定。

最靠近原子核的第一能级只能容纳2个电子,第二能级能够容纳8个电子,第三能级能够容纳18个电子,以此类推。

根据原子轨道的不同形状,可以有s轨道、p轨道、d轨道和f轨道等。

每个能级上都有不同数量和不同形状的轨道。

元素周期表是将元素按照一定规律排列的表格。

最早的元素周期表是由俄罗斯化学家门捷列夫在19世纪中叶提出的。

现在使用的国际标准元素周期表是根据元素的原子序数(元素中质子的数目)进行排列的。

元素周期表主要由若干周期和若干族组成。

周期表中的周期是指元素按照原子序数递增的顺序分成的若干行,每一行被称为一个周期。

一般来说,从左到右,周期中的元素的原子半径逐渐减小,原子电荷逐渐增加,而从上到下,周期中的元素的原子半径逐渐增大,原子电荷也逐渐增加。

元素周期表中的周期性规律是指周期表中的元素随着原子序数的增加,性质和反应规律呈现出周期性的变化。

周期表中的族是指元素按照元素化学性质相似原则划分的列。

周期表中共有18个族,其中,第1族至第2族为主族元素,第3族至第12族为d区过渡元素,第13族至第18族为p区过渡元素。

族内元素的化学性质相似,拥有相同的化学价态和类似的反应性质。

元素周期表的布局有很多重要的特征和规律。

在周期表的左侧,主要是金属元素,具有良好的导电性、热导性和延展性。