《杨修之死》课文资料

- 格式:doc

- 大小:18.00 KB

- 文档页数:2

语文课文杨修之死赏析(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作计划、工作报告、合同协议、条据文书、规章制度、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work plans, work reports, contract agreements, legal documents, rules and regulations, planning plans, insights, speeches, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!语文课文杨修之死赏析语文课文杨修之死赏析赏析通过鉴赏与分析得出理性的认识,既受到艺术作品的形象、内容的制约,又根据自己的思想感情、生活经验、艺术观点和艺术兴趣对形象加以补充和完善。

《杨修之死》资料一关于《三国演义》原名《三国志通俗演义》,是我国第一部著名的长篇小说。

三国故事最早流传于晋代和南北朝时期,晋代陈寿曾修撰《三国志》史书,南朝宋人斐松之采集许多佚闻传说为其作法。

至隋唐,三国故事已在民间讲唱;宋代则有了专门说“三国”故事的科目和专业艺人;金元时期,三国故事被大量编为戏剧在舞台上演出。

罗贯中正是根据上述各类材料经过艺术再造,写成了《三国演义》。

《三国演义》是一部“七分史实三分虚构”的历史小说,应避免把它看成历史教科书。

二关于曹操小说中的曹操多为“奸雄”形象。

毛宗岗说:“智足以揽人才而欺天下者,莫如曹操。

”说明在小说中曹操是一个非常复杂的艺术典型,他既是“治世能臣”,又是“乱世奸雄”,既有安邦定国的雄才大略,又有多疑、奸邪、伪诈、阴险、凶残的人性弱点。

历史上的曹操(公元155-220)是东汉末年的大政治家,军事家,也是一位开创“建安风骨”的杰出诗人;他字孟德,沛国谯人(今安徽亳州市),汉献帝建安初年拜大将军及丞相,后又封为魏王。

曹丕称帝后追尊为武帝。

他在历史上曾统一北方,兴屯田、抑兼并,结束了当时北方“千里无鸡鸣”的惨状,适应了社会发展的趋势,起过一定的进步作用。

今有中华书局1959年版《曹操集》。

三关于杨修裴注引《典略》云:“杨修字德祖,太尉彪子也,谦恭才博。

建安中,举孝廉,除郎中,丞相请署仓曹属主簿。

是时,军国多事,修总知内外,事皆称意。

自魏太子以下,并争与交好。

又是时临菑侯植以才捷爱幸。

……至二十四年秋,公以修前后漏泄言教,交关诸侯,乃收杀之。

修临死,谓故人曰:‘我固自以死之晚也。

’其意以为坐曹植也。

,修死后百余日而太祖薨。

”《三国演义》中杨修共出场三次,第一次是在第六十回,蜀人张秋欲献川中地图,而曹操傲慢无礼,张松讥讽操手下人时,杨修现身,这时作者有几句介绍:“此人博学能言,智识过人。

松知修是个舌辩之士,有心难之。

修亦自恃其才,小觑天下之士。

”第二次出场是在七十一回,曹操兵进汉中途中在潼关访蔡琰,与杨修一起解“黄绢幼妇”之谜,“众皆叹羡杨修才识之敏”。

语文课文《杨修之死》简介语文课文《杨修之死》简介语文课本中曾经有一篇名为《杨修之死》的课文,文章讲述了东汉末年才子杨修被曹操妒忌才华,并最终杀害的故事。

这个故事节选自小说《三国演义》,改编自正史《三国志》中的真实事件。

下面是小编为大家准备的语文课文《杨修之死》简介,欢迎阅读!语文课文《杨修之死》简介 1操屯兵日久,欲要进兵,又被马超拒守;欲收兵回,又恐被蜀兵耻笑:心中犹豫不决。

适庖官进鸡汤。

操见碗中有鸡肋,因而有感于怀。

正沉吟间,夏侯惇入帐,禀请夜间口号。

操随口曰:“鸡肋!鸡肋!”惇传令众官,都称“鸡肋”。

行军主簿杨修,见传“鸡肋”二字,便教随行军士,各收拾行装,准备归程。

有人报知夏侯惇。

惇大惊,遂请杨修至帐中问曰:“公何收拾行装?”修曰:“以今夜号令,便知魏王不日将退兵归也。

鸡肋者,食之无肉,弃之有味。

今进不能胜,退恐人笑,在此无益,不如早归:来日魏王必班师矣。

故先收拾行装,免得临行慌乱。

”夏侯惇曰:“公真知魏王肺腑也!”遂亦收拾行装。

于是寨中诸将,无不准备归计。

当夜曹操心乱,不能稳睡,遂手提钢斧,绕寨私行。

只见夏侯惇寨内军士,各准备行装。

操大惊,急回帐召惇问其故。

惇曰:“主簿杨德祖先知大王欲归之意。

”操唤杨修问之,修以鸡肋之意对。

操大怒曰:“汝怎敢造言,乱我军心!”喝刀斧手推出斩之,将首级号令于辕门外。

…………操第三子曹植,爱修之才,常邀修谈论,终夜不息。

……操欲试曹丕、曹植之才干。

一日,令各出邺城门;却密使人分付门吏,令勿放出。

曹丕先至,门吏阻之,丕只得退回。

植闻之,问于修。

修曰:“君奉王命而出,如有阻当者,竞斩之可也。

”植然其言。

及至门,门吏阻住。

植叱曰:“吾奉王命,谁敢阻当!”立斩之。

于是曹操以植为能。

后有人告操曰:“此乃杨修之所教也。

”操大怒,因此亦不喜植。

修又尝为曹植作答教十余条。

但操有问,植即依条答之。

操每以军国之事问植,植对答如流。

操心中甚疑。

后曹丕暗买植左右,偷答教来告操。

操见了大怒曰:“匹夫安敢欺我耶!”此时已有杀修之心。

《杨修之死》《范进中举》知识讲解梳理运用作者与背景《杨修之死》罗贯中(约1330—1400),名本,字贯中,号湖海散人。

山西太原人,元末明初小说家。

最代表罗贯中创作成就的作品是《三国演义》,原名《三国志通俗演义》,也称《三国志演义》,该书以宏大的结构描写了三国时期尖锐复杂的政治军事斗争,塑造了曹操、诸葛亮、关羽等众多的人物形象,寄托了人民渴求社会安定的愿望,表现了重义守信、平等互助的人与人的关系。

它善于运用传神笔法去刻画人物的思想性格,尤其擅长描写战争,影响极其巨大深远。

本文节选自《三国演义》第七十二回“诸葛亮智取汉中,曹阿瞒兵退斜谷”,是曹操与刘备交战中的一个小插曲。

故事发生在曹操、刘备两个军事集团争夺汉中之地最为激烈的时候,当时,诸葛亮已经智取汉中,曹操屡屡受挫,又不甘心失败,只好兵退斜谷以待战机。

但终因蜀兵积极防守,难以进取。

《杨修之死》的故事就是在这样的背景下发生的。

《范进中举》吴敬梓(1701年—1754年),字敏轩,号粒民,晚年号文木老人,安徽全椒人,生于豪门,却厌恶科举,不慕荣利。

他的一生,经历了由富裕而贫穷的过程。

一生体察到炎凉世态,看到官吏徇私舞弊,土豪劣绅横行乡里,膏粱纨绔平庸无能,举子利欲熏心,便在《儒林外史》中对这些作了淋漓尽致的揭露和批判。

《儒林外史》成书于乾隆年间。

作者假借明代的人物故事,借古讽今,用以影射清代的社会现实。

作品矛头指向封建科举制度,揭露士大夫的丑恶面貌,描绘出一幅“儒林”人物群魔乱舞的图像。

由于封建思想的禁锢和功名利禄的引诱,当时的知识分子大多深受毒害,利欲熏心。

他们一旦科举得意,或把持官府,或横行乡里,而科举落第者则伪装名士,争做统治阶级的帮闲或帮凶。

这些卑陋的形象,反映了封建社会末期剥削阶级的腐朽和没落,作品对他们的批判与讽刺,表现了作者对封建功名富贵的鄙弃,对科举制度的否定。

知识积累《杨修之死》1.庖.(páo)官:厨师。

2.屯.(tún)兵:驻扎军队。

人教版语文九年级上册说课稿:第18课杨修之死一. 教材分析《杨修之死》是人教版语文九年级上册的一篇课文,讲述了杨修因为多嘴多舌,多次触犯曹操,最终导致被杀的故事。

这篇课文旨在让学生理解课文内容,分析人物形象,领会作者的写作手法,并从中受到启发和教育。

二. 学情分析学生在学习这篇课文之前,已经掌握了一定的文言文阅读能力,能够理解课文的基本内容。

但是,对于文中一些较为复杂的句子和成语,学生可能还需要进一步的解释和引导。

此外,学生对于古代历史和人物的了解有限,需要教师在教学过程中进行补充和引导。

三. 说教学目标1.知识与技能:能够理解课文的基本内容,掌握一些重点词汇和成语的意思,了解课文中所涉及的历史背景和人物。

2.过程与方法:通过自主学习、合作学习和探究学习,提高学生的文言文阅读能力和分析问题的能力。

3.情感态度与价值观:引导学生从杨修的角度思考问题,培养学生的同情心和理解力,使他们能够正确对待人际关系,做到言行谨慎。

四. 说教学重难点1.重点:课文的基本内容,重点词汇和成语的意思,课文中所涉及的历史背景和人物。

2.难点:分析杨修的性格特点,理解曹操的心理和行为,从中受到启发和教育。

五. 说教学方法与手段1.讲授法:教师通过讲解课文内容,解释重点词汇和成语,引导学生理解课文的基本意思。

2.互动法:教师与学生进行问答,引导学生主动思考问题,培养学生的理解力和表达能力。

3.案例分析法:教师通过分析杨修的事例,引导学生从中吸取教训,培养学生的道德观念和行为准则。

六. 说教学过程1.导入:教师简要介绍课文背景和作者,引起学生的兴趣和好奇心。

2.自主学习:学生自主阅读课文,理解课文的基本内容,标记出不理解的地方。

3.合作学习:学生分组讨论,共同解决问题,教师进行巡回指导。

4.探究学习:教师提出问题,引导学生深入思考,分析杨修的性格特点和曹操的心理。

5.总结提升:教师引导学生总结课文内容,归纳杨修之死的教训,提出正确的言行准则。

杨修之死简介《杨修之死》是一篇关于中国历史上著名政治家杨修去世的传记文章。

杨修是东汉末年的重要人物之一,他在政治、军事和文化领域都有杰出的成就。

然而,他在东汉末年的政治风云中逐渐失势,最终导致了他的悲惨结局。

背景杨修出生在东汉末年,时代动荡不安,民不聊生,朝政腐败。

然而,他的聪明才智使他很快脱颖而出。

他以博学多才、才思敏捷、流利口才和出色的领导能力而闻名,成为东汉时期重要的政治和军事家。

风光时刻杨修年轻时就展现出非凡的才华。

他在文学和军事方面都有卓越的成就。

他以文采风流、聪明才智和富有感染力的演讲能力受到了许多人的赞赏。

他被东汉朝廷任命为重要官员,并多次领导军队进行战斗。

失势然而,随着东汉朝政的日益腐败和朝廷的内部争斗加剧,杨修渐渐失去了他的政治地位。

一些人对他的忠诚感产生了怀疑,同时也有人妒忌他的才能。

他的政敌们开始诽谤杨修,离间他与皇帝的关系。

密谋与刺杀在那个动荡的时代,政治斗争时常以谋杀和暗算的方式进行。

杨修的政敌们勾结在一起,密谋刺杀他。

他们派出刺客,企图在他不备之时夺去他的生命。

杨修的死亡杨修在一次政治集会上遭到了刺杀。

刺客趁着杨修分散注意力的时刻,向他投掷利器。

杨修虽然反应迅速,但仍然被刺中要害。

伤势过重,他不久后就离开了人世。

遗留的影响杨修的死对当时的政治格局产生了重要影响。

他的死引起了众多政治家、学者和民众的关注和惋惜。

许多人对他的才华和贡献表示敬佩,并将他视为忠诚且无私的政治家典范。

但同时也有人质疑他的才华和动机,并对他的死表示担忧。

总结《杨修之死》是对中国历史上著名政治家杨修去世的传记文章。

他是东汉末年的杰出人物,以他的才华和贡献而闻名。

然而,他在东汉末年政治的变迁中逐渐失势,最终遭到了刺杀。

他的死对当时的政治局势产生了重要影响,并引起了众多人的关注和惋惜。

杨修的一生表现出了政治风云的无常和残酷,也反映了那个时代的动荡和不安定。

他的故事也提醒我们要珍惜我们所拥有的,并警惕政治的腐败和暴力。

最新杨修之死课文原文以及重点课文原文杨修少时好学,勤奋苦读,为人亦忠敬老实。

自选进士,担任陕西狄道令。

他热爱百姓,改革土政,赈济灾民。

狄道人生当时欣喜称赞。

后擢升京官,补龙门尉。

一日,他来到了洛阳城,路遇名流,心生想要与这些名流交好的念头。

他找到刘惔,与之同行。

刘惔深知杨修才华出众,便勤加款待。

杨修流连忘返,与刘惔深交,时常拔刀相驱,验论文辞。

过了些时,杨修归阙,赋完《帝命》。

朝中高官纷纷笃赞。

宗族、好友目为争闻。

而也有人不乏咳嗽之声,及至外臣公卿,伺候在阶下的时候,也有躐等人,假装漫不经意地转头,议论起口胡之事。

杨修心下甚不悅,但力压怒火,人前不敢吭声。

转眼间,官场上便涌现了一股以诽谤为主的势力,目标正是杨修。

当时,杨修自认高才,各种贬损他的言论都是蚍蜉撼树,杨修一笑而过。

但是这些诽谤言论却不断滋长,越来越多人加入。

有一次,杨修与同事相邀品酒,其中有个同事喝多了一点,对杨修说:“你在官场上不人缘,要不是刘惔捧你,你也没什么发展前途。

”杨修闻言后默默离去,却暗下决心要通过实力来证明自己。

有一天,杨修在街上碰到一个老书生,对方不仅止住了骂人,还有些口才,讲起书法起来顿时抒情万古之长啊!于是,杨修便打算与他交个朋友,可不料,对方却厌恶杨修做官的身份,大肆诋毁他。

杨修心中可耐,却仍然和顺从容,笑着与他告别,走了出去。

回到家里,杨修去看望了一位老友,与朋友谈起了这件事。

朋友忧心忡忡地给他出了一个主意:“你擅长书法,为什么不挑战他一下呢?”杨修果断地照做了,两人各施各法,最后杨修一笔绝绝各领口碑,胜出了。

但是,这样的胜利却仅仅让杨修的敌人对他更加仇视。

很快,杨修又遭受了更大的打击。

他的一位好友、同门师弟,因一件事被诬告罪,杨修为保护他冒险为其辩护,但是他的敌人却恶意夸张他的罪行,导致他最终被申诉和陷害。

杨修面对死亡时,心中虽痛苦万分,但却依然临危不惧,言语清晰、决然。

这个生命结束时留下了一个值得铭记的英勇形象。

《杨修之死》课文赏析《杨修之死》课文赏析1、本文七件事中,第一件事鸡肋事件与其它六件事之间有关系?鸡肋事件写的是杨修被斩,而其它六件事则写杨修为什么会被杀的原因,即杨修为人恃才放旷,数犯曹操之忌。

2、这六件发生在曹杨之间的矛盾故事采用的是什么顺序呢?按曹操对杨修的忌恨程度为序。

即曹操从心甚忌之──心恶之──愈恶之──愈恶之──亦不喜植──有杀修之心,可以说是层层加深,最后导致杀死了杨修。

这就是杨修之死的全过程。

3、依据这篇课文,杨修为什么被杀?一是,由于杨修能够摸透曹操的.心思,曹操既嫉妒他的才能,又考虑到留他在身边终不免造成祸患,总想找一个堂堂正正的罪名把他杀掉。

这大概是许多人的共同看法。

二是,杨修恃才放旷,为显示自己的聪明才智,置军纪于不顾,一闻鸡肋就自动收拾行装,并煽动人也作归计,因此,他的被杀是咎由自取。

明代李贽点评《三国演义》时对这件事曾写道:凡有聪明而好露者,皆足以杀其身也。

即有此意。

三是,由于杨修已深深卷入曹丕和曹植争夺接班的斗争之中,在曹丕已经得势的情况下,他必将成为这场斗争的牺牲品。

曹操为身后接班人的安危考虑必定会杀掉他的。

4、试以下边两件事为例,讨论曹操的性格。

A、曹操既杀杨修,佯怒夏侯,亦欲斩之。

众官告免。

操乃叱退夏侯,下令来日进兵。

操带伤归寨:原来被魏延射中人中,折却门牙两个,急令医士调治。

方忆杨修之言,随将修尸收回厚葬,就令班师。

揭露曹操的虚伪、奸诈。

曹操决不会杀他的将夏侯,但也要装装样子,以遮盖众人耳目,表示自己能公平地处理这件事。

下令厚葬杨修,则表示他有悔悟之意,借以收买人心。

B、魏武将见匈奴使,自以形陋,不足雄远国,使崔季代,帝自捉刀立床头。

既毕,令间谍问曰:魏王何如?匈奴使答曰:魏王雅望非常;然床头捉刀人,此乃英雄也。

魏武闻之,追杀此使。

(《世说新语·容止》)曹操追杀匈奴使,表现他复杂的性格和心态。

对于曹操的作法,学生可能有各种各样的认识,必然对他们分析曹操的性格带来多样性。

2023年最新的杨修之死的原文及翻译17篇杨修之死原来杨修依仗自己的才能而对自己的行为不加约束,屡次犯了曹操的大忌。

有一次,曹操造了一所花园。

造成时,操前去观看,没有夸奖和批评,就叫人取了一支笔在花园门上写了一个"活"字便走了。

大家都不了解其中的含义。

杨修对工匠们说,"门"添活字,就是"阔"字,丞相嫌你们把花园门造得太大了。

于是重新建造园门。

完工后再请曹操去观看。

曹操很喜欢,问道:"是谁知道了我的意思"下人回答:"是杨修!"曹操虽表面上称好,而心底却很嫉妒。

还有一天,塞北进贡给曹操一盒酥。

曹操在盒上写了"一合酥"三个字放在案头。

杨修见到了,竟然取勺子和大家将酥吃完了。

曹操问其原因,杨修回答说:"盒上明明写着"一人一口酥",怎么敢违背丞相的命令呢"曹操虽然喜笑,而心里却厌恶杨修。

曹操聚集兵队想要进兵,又被马超拒守,欲收兵回都,又怕被蜀兵耻笑,心中犹豫不决,正碰上厨师进鸡汤。

曹操见碗中有鸡肋,因而有感于怀。

正沉吟间,夏侯惇入帐,禀请夜间口号。

曹操随口答道:"鸡肋!鸡肋!"夏侯惇传令众官,都称"鸡肋!"行军主簿杨修,见传"鸡肋"二字,便让随行士兵收拾行装,准备撤兵。

有人报告给夏侯惇。

夏侯惇大吃一惊,于是请杨修至帐中问道:"您何收拾行装"杨修说:"从今夜的号令来看,便可以知道魏王不久便要退兵回都。

鸡肋,吃起来没有肉,丢了又可惜。

如今进兵不能胜利,退兵让人耻笑,在这里没有益处,不如早日回去,来日魏王必然班师还朝。

因此先行收拾行装,免得临到走时慌乱。

"夏侯惇说:"先生真是明白魏王的心思啊!"然后也收拾行装。

于是军营中的诸位将领,没有不准备回朝的。

【课文资料】

罗贯中简介

具体生卒年不详,大约活动于公元1330~1400年前后,名本,山西太原人。

元末明初小说家。

他生活在一个动乱的时代,相传他曾一度参加过反元斗争,明初他结束了政治生涯,专心致力于小说创作。

据《西湖游览志馀》称罗贯中“编撰小说数十种”,又相传他有《十七史演义》的巨著。

今存署名他编著的小说有《三国志通俗演义》《隋唐志传》《残唐五代史演义》《三遂平妖传》等。

据说,他还是《水浒》的编写者之一。

最足以代表他创作成就的是《三国志通俗演义》。

他有多方面的艺术才能,“乐府隐语,极为清新”,戏剧也有创作。

《杨修之死》有关背景与情节

《杨修之死》选自《三国演义》第72回,“诸葛亮智取汉中,曹阿瞒兵退斜谷”。

《杨修之死》即后半回“曹阿瞒兵退斜谷”的主要内容。

原回目是从战争发展的进程着眼,反映三国交战情况。

曹操遣大军去蜀,兵败;蜀兵渡汉水,曹操退守阳平关,再败;复兵退斜谷,此时,曹操心中进退犹豫不决,课文节选由此开始。

节选部分着力叙写曹操杀杨修的前因后果,改题为“杨修之死”是耐人寻味的。

杨修,确有其人。

《三国志》《后汉书》《资治通鉴》等历史书上,都有杨修事迹的记载,杨修(175-219),字德祖,弘发(今河南灵宝)人,出身于一门四世三公的士族官僚家庭,其父杨彪曾任太尉,始终跟着被曹操挟持的汉帝,杨修则当了丞相主簿。

杨修聪颖过人,史有传载。

《世说新语〈捷悟〉》篇所辑的七则故事中关于杨修的就占了四则。

命案真相

——《杨修之死》谜解

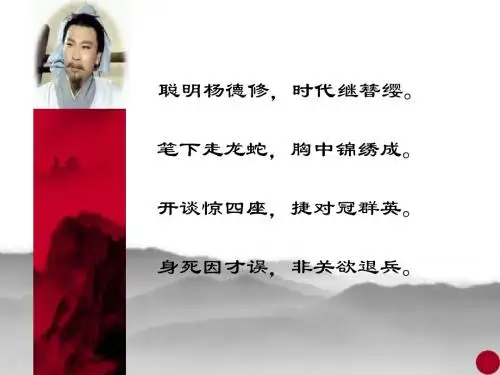

杨修是一个什么样的人呢?聪明人,杨修可以说是聪明绝顶,第二,杨修又是一个谦恭的人。

《三国志》也好,《后汉书》也好,都认为杨修的死是因为在夺嫡之争当中杨修是站在曹植一边的,再加上杨修是袁术的外甥,这样一些原因曹操在自己临死之前把杨修杀了。

我的看法是什么呢?我认为曹操是为自己杀杨修的。

杨修这个人很聪明,但在我看来是小聪明。

……更不聪明的是杨修他还要卖弄自己的聪明,在初中课文中《杨修之死》所选的小故事充分就能看出了这一点。

杨修临死之前,说了这样一句话,他说我也知道我是死得太晚了,我早就该死了。

但是我不知道杨修明不明白他为什么早就该死了,他想明白了这个问题没有?如果也像《三国志》《后汉书》理解的那样,是因为和曹植关系密切所以曹操要杀他,那算他没想通,为什么?他不知道曹操是一个什么人,什么人?独裁者,曹操这个人肯定是要大权独揽,不管他最后想不想当皇帝,要不要皇帝那个名号,他在这个王朝中要做到大权独揽,这点是没有疑问的。

那么这样的人怎么能够容忍别人把自己的心思给猜透呢?他要搞秘密政治,搞特务统治,他怎么能容忍你把我心思看穿了?他只能我把你心思看穿了,你永远琢磨不透我,叫做天恩难测,或者天威难测。

而且你杨修不但把我的心思猜透了,你还到处嚷嚷,至少也显得我曹某人没有城府,我这么小儿科就让你杨修一眼看穿了,你连我要问几个问题的次序你都猜着了,这样的人还得了啊?肯定要杀他。

曹操杀人手段多

曹操年轻时就登上政治舞台,从政、治军四十多年,打了不少仗,杀了许多人。

只要他认为于己不利的人,不管是皇亲国戚,还是平民百姓,都格杀勿论,这是有史可查的。

当然,为了巩固他的统治,有些是非杀不可的,但他也错杀了不少无辜者,特别是他统一了北方之后,连他的一些功臣也不能幸免。

《三国演义》对曹操杀人的种种行径,有许多具体的描写。

曹操杀人手段之多样,场面之残忍,为历史上所罕见。

这对人们认识封建统治阶级的残酷本质,提供了具体的证据。

亲自出马,消灭异己。

董承等人策划的“衣带诏”事发,曹操以闪电般的行动,把董承、吉平等各家大小七百余人,全部杀光。

有的人先是截指割舌,继而枭首弃尸,惨不忍睹。

他又亲自入宫,捕杀董妃。

献帝求情说:“董妃有五月身孕,望丞相可怜。

”曹操不准。

伏皇后要求待董妃分娩后才杀,也不行。

他当场把董妃勒死。

后来,伏皇后也被乱棍打死,家族二百多人被弃市。

这种株连家族、祸及胎儿的做法,为封建社会所特有。

纵兵滥杀,报仇泄怨。

曹操的父亲曹嵩在徐州附近被陶谦的部属所杀。

他为报父仇,发兵徐州,命令士兵“但得城池,将城中百姓,尽行屠戮”。

于是,“大军所到之处,杀戮人民,发掘坟墓”,弄得尸横遍野,泗水为之不流。

借刀杀人,掩人耳目。

名士祢衡,赤身露体,当众骂了曹操。

曹操恼羞成怒,本想立即杀他。

但又怕因此失掉人心,于是就假惺惺地把祢衡荐给刘表。

刘表深知其用心,便把祢衡送给黄祖,结果祢衡为黄祖所杀。

曹操既达到杀人目的,又让别人代担罪名,真是狡猾之至!

“梦中”杀人,故作惊讶。

一个近侍在曹操午睡时,将他掉落在地上的被子拉起复盖上,他就“跃起拔剑斩之,复上床睡。

半晌而起,佯惊问:“何人杀吾近侍?”众以实对。

操痛哭,命厚葬之。

这完全是骗人的把戏。

在埋葬这个冤死的近侍时,主簿杨修指着尸体感叹地说:“丞相非在梦中,君乃在梦中耳!”一语道破曹操“梦中”杀人的骗局。

先纵后杀,嫁祸于人。

军中缺粮,一时无法解决,曹操先是叫管粮官王厘逐日克扣军粮,以救燃眉之急。

及至军队生怨,曹操知道军粮快要运到,于是,就一刀把王厘的脑袋割下,向全军宣布王厘克扣军粮的“罪状”,以稳定军心。

巧立罪名,然后杀之。

他的主簿杨修很忠于他,只是因为时时卖弄聪明,揭穿曹操所设的一些骗局,使他恼火。

就给杨修一个“惑乱军心”的罪名,把他处死。

孔融倚老卖老,自以为是,也被以反叛之名除去,杀他时,连他的两个刚懂事的孩子也不能幸免。

许攸、荀攸、华佗等人,也都被安上种种罪名后,加以杀害。

这些手段,充分揭示出曹操的暴虐本质和狡诈的性格。

“一将功成万骨枯”。

封建统治者总是在白骨堆上建立自己的宝座。

曹操的杀人行径生动地说明了这一点。

他作为一个封建统治阶级的艺术典型,仅就杀人手段这一点,也很够资格的了。