宪法学经典案例--中国“乙肝歧视”张先著案

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:3

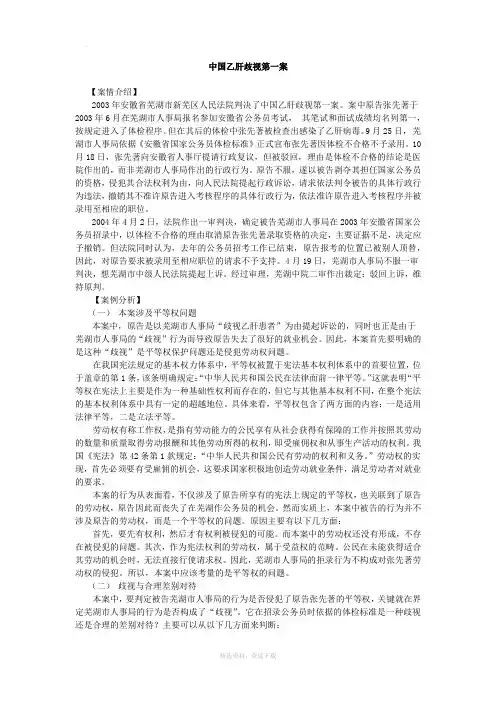

中国乙肝歧视第一案【案情介绍】2003年安徽省芜湖市新芜区人民法院判决了中国乙肝歧视第一案。

案中原告张先著于2003年6月在芜湖市人事局报名参加安徽省公务员考试,其笔试和面试成绩均名列第一,按规定进入了体检程序。

但在其后的体检中张先著被检查出感染了乙肝病毒。

9月25日,芜湖市人事局依据《安徽省国家公务员体检标准》正式宣布张先著因体检不合格不予录用。

10月18日,张先著向安徽省人事厅提请行政复议,但被驳回,理由是体检不合格的结论是医院作出的,而非芜湖市人事局作出的行政行为。

原告不服,遂以被告剥夺其担任国家公务员的资格,侵犯其合法权利为由,向人民法院提起行政诉讼,请求依法判令被告的具体行政行为违法,撤销其不准许原告进入考核程序的具体行政行为,依法准许原告进入考核程序并被录用至相应的职位。

2004年4月2日,法院作出一审判决,确定被告芜湖市人事局在2003年安徽省国家公务员招录中,以体检不合格的理由取消原告张先著录取资格的决定,主要证据不足,决定应予撤销。

但法院同时认为,去年的公务员招考工作已结束,原告报考的位置已被别人顶替,因此,对原告要求被录用至相应职位的请求不予支持。

4月19日,芜湖市人事局不服一审判决,想芜湖市中级人民法院提起上诉。

经过审理,芜湖中院二审作出裁定:驳回上诉,维持原判。

【案例分析】(一)本案涉及平等权问题本案中,原告是以芜湖市人事局“歧视乙肝患者”为由提起诉讼的,同时也正是由于芜湖市人事局的“歧视”行为而导致原告失去了很好的就业机会。

因此,本案首先要明确的是这种“歧视”是平等权保护问题还是侵犯劳动权问题。

在我国宪法规定的基本权力体系中,平等权被置于宪法基本权利体系中的首要位置,位于盖章的第1条,该条明确规定:“中华人民共和国公民在法律面前一律平等。

”这就表明“平等权在宪法上主要是作为一种基础性权利而存在的,但它与其他基本权利不同,在整个宪法的基本权利体系中具有一定的超越地位。

具体来看,平等权包含了两方面的内容:一是适用法律平等,二是立法平等。

备受关注的“中国乙肝歧视第一案”二审结束,芜湖市中级人民法院经审理后判决:驳回芜湖市人事局上诉,维持一审判决。

此案的主要经过是:23岁的安徽芜湖县青年张先著,去年6月参加安徽省国家公务员考试,笔试和面试成绩在近百名竞争者中名列第一,但在随后的体检中被查出感染了乙肝病毒。

2003年9月26日,芜湖市人事局正式宣布张先著体检不合格不予录取。

今年4月2日,芜湖市新芜区法院作出一审判决,认为被告芜湖市人事局取消张先著进入考核程序资格的行政行为证据不足,同时不支持张先著的其他诉讼请求。

4月19日,芜湖市人事局不服一审判决,向芜湖市中级人民法院提起上诉。

篇一:十大典型就业歧视案例剖析十大典型就业歧视案例剖析案例1 歧视条款:“试用期无薪水、不上社会保险”【案例】应届高校毕业生去非正规单位、小型私营企业就业,双方在签订劳动合同时,单位常以毕业生没有工作经验为由,提出“试用期一年、试用期内无薪水、不上社会保险”这样的歧视条款。

毕业生为保住工作常选择忍气吞声。

从而使自己的劳动得不到相应的补偿。

【评析】《劳动法》规定,试用期最长不得超过六个月。

对于试用期的具体期限确定,国家法律法规规定:合同期限在六个月以下的,试用期不得超过十五日;合同期限在六个月以上一年以下的,试用期不得超过三十日;合同期限在一年以上两年以下的,试用期不得超过六十日。

且试用期内不能无薪,单位必须为员工购买养老、医疗等社会保险。

此外,试用期期间,职工可随时与单位解除劳动关系。

该条款如果写入了劳动合同即属无效。

招聘时单位提出此要求的,劳动者应该据理力争。

案例2 “本职位限x性”“本职位限【案例】男性(女性)”,这是各种招聘会,尤其是应届高校毕业生招聘会上最常见的霸王条款。

从政府机关的宣传文员职位,到企业的技术支持职位,都“仅限男性”。

在某招聘会上,某基层文化馆的“行政人员”也“仅限男生”,而该单位的解释仅仅是“单位女孩太多了,领导想调节一下”。

【评析】《劳动法》第13条规定:妇女享有与男子平等的就业权利。

在录用职工时,除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外,不得以性别为由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。

所以,除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外,其他都属性别歧视,有违宪法精神,并违反和《妇女权益保护法》有关条款。

用人单位不按照规定,擅自以?岗位不适合女性?为由拒绝招收女职工的行为是违反法律的。

《劳动部关于女职工禁忌劳动范围的规定》第三条明确规定了女职工禁忌劳动范围:1.矿山井下作业; 2.森林业伐木、归楞及流放作业; 3.《体力劳动强度分级》标准中第iv级体力劳动度的企业;4.建筑业脚手架的组装和拆除作业,以及电力、电信行业的高处架线作业;5.连续负重(指每小时负重次数在6次以上)每次负重超过20公斤,间断负重每次负重超过25公斤的作业。

“乙肝歧视案”的案例分析研究问题:1.公务员乙肝歧视案的起因?2.反对乙肝歧视有哪些法理原则依据?3.这个事件对公务员管理体制改革方面有哪些启示?1 案例背景歧视是现代化社会普遍存在但不合乎道德的现象,它包括性别歧视、年龄歧视、出身歧视、种族歧视等等,其中与我们的生活最接近的是就业歧视,即用人单位在考虑录用某个人的时候所运用的歧视思维观念。

本文将以“张先著乙肝歧视案”例进行阐述,并进行深入浅出的分析。

乙肝,全称乙型肝炎,是先在体内滋生乙型肝炎病毒、大部分情况下演化为肝脏病变、最后还有可能引起多种器官损害的传染性疾病。

乙肝歧视属于隐性歧视中,用人单位、医院等并将其白纸黑字地写入法律规定中,但却形成于被错误信息和观念塑造的习惯里[1]。

2 事情经过2003年6月,张先著,25岁,参加了公开性的芜湖市公务员招聘考试,在芜湖市人事局报考了芜湖县委办公室经济管理职位。

经过笔试和面试两重面试,他以综合成绩第一的名次顺利进入了体检这一环节。

2003年9月17日,在铜陵市人民医院中,张先著参加了芜湖市人事局安排的体检活动,检测发现均为阳性,主检医生根据安徽省相关公务员录用规定宣布张先著体检不合格。

张先著得知此消息后,迅速向该人事局提出复诊申请。

2003年9月25日,安徽省人事厅同意复诊。

在芜湖市解放军第八六医院,张先著等十一名考生在此实行复检。

复检结论依旧不合格。

于是,芜湖市人事厅将从综合成绩第二名开始依次开展录取程序,并口头告知张先著被淘汰的事实。

2003年10月18日,张先著得知消息后,提交了行政复议申请书,将维护权利的希望寄托在安徽人事厅。

2003年10月28日,安徽省人事厅正式做出回应,表示不予受理。

2003年11月10日,张先著以芜湖市人事局侵犯自身合法录取权利为由提起了行政诉讼,向法院寻求帮助。

3 争议焦点芜湖市人事局是因为歧视乙肝而拒绝张先著的录取资格吗?这么做是否有法律依据?是不是违反了法律?是不是对乙肝歧视的一种表现?4 当事人反应责任方(芜湖市人事局):态度强硬,完全根据指定医院的诊断结果评判,却从未考虑该综合医院是否存在诊断问题,直接以体检不合格为由拒绝录用。

行政诉讼法案例分析-乙肝第一案行政诉讼法案例分析-乙肝第一案行政诉讼法案例—张先著诉芜湖市人事局案案情摘要:2003年6月,原告张先著在芜湖市人事局报名参加安徽省公务员考试,报考职位为芜湖县委办公室经济管理专业。

经过笔试和面试,综合成绩在报考该职位的三十名考生中名列第一,按规定进入体检程序。

2003年9月17日,张先著在芜湖市人事局指定的铜陵市人民医院的体检报告显示其乙肝“小三阳”,主检医生依据《安徽省国家公务员录用体检实施细则(试行)》确定其体检不合格。

张先著随后向芜湖市人事局提出复检要求,并递交书面报告。

同年9月25日,芜湖市人事局经请示安徽省人事厅同意,组织包括张先著在内的十一名考生前往解放军第八六医院进行复检。

复检结果显示,张先著乙肝“一、五阳”,但体检结果仍为不合格。

依照体检结果,芜湖市人事局依据成绩高低顺序,改由该职位的第二名考生进入体检程序。

并以口头方式向张先著宣布,张先著由于体检结论不合格而不予录取。

2003年10月18日,张先著在接到不予录取的通知后,表示不服,向安徽省人事厅递交行政复议申请书。

2003年10月28日,安徽省人事厅作出皖人复字(2003)1号《不予受理决定书》。

2003年11月10日,原告张先著以被告芜湖市人事局的行为剥夺其担任国家公务员的资格,侵犯其合法权利为由,向法院提起行政诉讼。

请求法院依法判令被告认定原告体检“一、五阳”不符合国家公务员身体健康标准,并非法剥夺原告进入考核程序资格而未被录用到国家公务员职位的具体行政行为违法,并恢复录用。

案件焦点1、人事局是否为适格被告?——体检结果由人事局负责还是由体检医院负责?2、鉴定结论是否合法?3、《安徽省国家公务员录用体检实施细则(试行)》是否合法有效?争议分歧针对焦点一:人事局是否为适格被告?——体检结果由人事局负责还是由体检医院负责?1、体检结果由人事局负责,人事局为被告。

在芜湖市范围内进行公务员招考录用,是被告所实施的具体行政行为,其中体格检查工作由被告指定的医院完成,其行为性质应属行政委托关系,被委托方的一切行为,其责任都应当由委托方负责。

中国宪法十大经典案例一、齐玉苓案——受教育权被侵犯后的宪法救济。

1. 故事。

齐玉苓和陈晓琪都是山东省滕州市第八中学的初中毕业生。

1990年,齐玉苓通过了中专预选考试,取得了报考统招及委培的资格,而陈晓琪在中专预选考试中落选。

但是呢,陈晓琪的父亲陈克政利用各种不正当手段,让自己的女儿冒用齐玉苓的姓名去山东济宁商业学校上学。

齐玉苓呢,后来失去了上学的机会,只能去打工。

2. 宪法意义。

这个案子可是个大事件,它让大家看到了宪法规定的公民基本权利如果被侵犯是可以通过法律途径来救济的。

当时法院依据宪法中关于公民受教育权的规定,判定陈晓琪等侵犯了齐玉苓的受教育权,这是中国宪法司法化的一个重要开端,就好像给宪法这个高高在上的大法接上了地气,让老百姓知道宪法权利被侵害不是没人管的。

二、孙志刚案——推动收容遣送制度变革。

1. 故事。

孙志刚是一个大学毕业生,2003年在广州被错误地当作“三无人员”(无身份证、无暂住证、无用工证明)收容。

在收容期间,他遭受了恶劣的对待,最后被殴打致死。

这事儿一出来可不得了,整个社会都震惊了。

2. 宪法意义。

这件事引起了大家对收容遣送制度的广泛关注和深刻反思。

从宪法角度看,公民的人身自由等基本权利受到了严重侵犯。

孙志刚案之后,收容遣送制度被废除,这就体现了宪法保障公民基本权利的力量。

如果没有宪法精神的指引,这样不合理的制度可能还会持续伤害更多的人呢。

三、乙肝歧视第一案——平等就业权的宪法保障。

1. 故事。

安徽的张先著在2003年报考公务员时,笔试和面试成绩都很不错。

可是在体检的时候,因为他是乙肝病毒携带者,被当地的人事局判定为体检不合格,从而不被录取。

张先著很不服气啊,他觉得自己有能力胜任工作,就因为这个乙肝的事儿被拒,太不公平了。

2. 宪法意义。

这个案子凸显了宪法中关于平等权的重要性。

乙肝病毒携带者在就业等方面不应受到歧视,这是公民平等权在就业领域的体现。

这个案子也促使社会更加关注乙肝群体的权益,在后来的相关法律法规制定和社会观念转变上都有很大的推动作用。

“乙肝歧视案”引发的宪法司法化路径思考时间:2004-2-26 作者:上官丕亮浏览次数:2741大家都知道,“乙肝歧视第一案”是以行政诉讼提起的。

因笔者曾经在法院担任行政审判法官多年,去年11月全国宪法学年会在上海召开期间,原告张先著的委托代理人四川大学法学院周伟教授曾与笔者探讨了该案。

作为一名宪法学教师,笔者对周伟教授多年来身体力行地通过诉讼实践推动我国宪法发展的不懈努力,非常敬佩!“乙肝歧视”案究竟要不要适用宪法?它能担当推动宪法司法化的重任吗?如果不能,那么我国宪法司法化的路径究竟在哪里?本文拟对这些问题作一点思考,以期抛砖引玉。

一、宪法司法化就是在诉讼中适用宪法吗?近些年来,法学界和实务界都在积极推动法院在诉讼中适用宪法,推动我国宪法的司法化,“齐玉苓案”和本文要讨论的“乙肝歧视案”就是其中的典型例子。

笔者以为,要探讨“乙肝歧视第一案”能否推动我国宪法的司法化,我们必须先弄清楚究竟什么是宪法司法化。

有人认为,“所谓宪法司法化,就是指宪法可以像其他法律法规一样进入司法程序,直接作为裁判案件的法律依据。

”[①] 笔者基本上同意这一看法,但其中有一个问题没有说清楚:它没有指明宪法进入诉讼,是在民事诉讼、行政诉讼等普通的诉讼中直接作为裁判依据,还是在宪法诉讼中直接作为裁判依据?笔者认为,宪法司法化应当是指宪法在宪法诉讼中直接作为裁判案件的依据。

如果宪法在民事诉讼和行政诉讼乃至刑事诉讼中出现,就不应当是用来直接解决当事人之间的纠纷,而是用来解决这些诉讼要依据的法律文件是否合宪的问题,在实际上也就是在原案引发的另一个诉讼即宪法诉讼中适用宪法。

在民事诉讼、行政诉讼等普通的诉讼中直接用宪法条文作为裁判依据,不仅是“杀鸡用牛刀”,而且是走入了误区。

所谓“宪法的私法效力”并没有普通意义,在世界各国不是主流,也不应当成为主流。

笔者以为,宪法司法化与宪法诉讼、宪法司法适用是一回事,就是由法院实施违宪审查,也就是违宪审查的诉讼化或宪法监督的诉讼化。

十年法治事件备忘:宪法维权和民生民权进入生活宪法维权乙肝歧视维权第一案【案情】 2003年6月,青年张先著在安徽芜湖市人事局报名参加该省公务员考试 在成绩名列第一的情况下,却因携带乙肝病毒被取消了录取资格。

2003年11月,张先著以芜湖市人事局的行为侵犯其权利为由提起行政诉讼。

2004年4月,法院判决芜湖市人事局具体行政行为违法。

【推荐理由】这个“乙肝歧视维权第一案”,点燃了我国大约1.2亿乙肝病毒携带者维权的希望,社会各界反对就业歧视的呼声越来越高。

该案判决后,浙江、四川、福建等省相继修改了有关规定,国家人事部门也进一步统一了国家公务员体检录用标准。

孙志刚收容致死案【案情】 2003年3月17日晚,孙志刚被误作“三无”人员收容,后被送到广州市收容人员救治站诊治。

3月20日上午,孙志刚因背部遭受钝性暴力反复打击,造成大面积软组织损伤致创伤性休克死亡。

2004年3月,广东省高院对该案作出终审判决:以故意伤害罪,判处被告人乔燕琴 救治站护工死刑;李海婴(被收容人员)死刑,缓期二年执行;钟辽国(被收容人员)无期徒刑。

其他9名被告人分别被判刑。

【推荐理由】孙志刚的生命,最终推动了《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》的废止和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》的产生。

陕西“夫妻看黄碟”案【案情】 2002年8月18日深夜,陕西延安张某因和妻子在家看“黄碟”被没有穿警服也没有出示警官证和搜查证的民警带走,后被以“涉嫌妨碍公务”刑事拘留;12月5日,案件撤销。

张某从看守所回家后,出现精神异常。

12月31日下午,有关部门和当事人达成协议:宝塔公安分局向当事人赔礼道歉,一次性补偿当事人29137元,有关责任人被处理。

【推荐理由】该案的价值在于,提醒全社会开始关注一个曾经被忽略了的问题——公权干涉私权的限度。

反腐重案褚时健贪污、巨额财产来源不明案【案情】 1995年2月,一封举报信,掀开了云南玉溪红塔烟草集团有限责任公司原董事长褚时健等人贪污、巨额财产来源不明案的盖子。

第三讲中国公民宪法权利平等权的保护与实现问题——蒋韬案等目录一、宪法是公民权利的保障书二、中国法院受理的宪法平等权第一案----蒋韬案平等权的含义及其宪法地位三、中国乙肝歧视第一案----张先著案平等权与合理差别四、中国相貌歧视第一案----秋子维权案就业平等权的实现第二节中国法院受理的宪法平等权第一案----蒋韬案平等权的含义及其宪法地位一、中国法院受理的宪法平等权第一案:蒋韬案二、平等与平等权的基本含义三、平等权在世界各国的宪法地位二蒋韬案:平等权的含义及其宪法地位一、中国法院受理的宪法平等权第一案:蒋韬案蒋韬,四川大学法学院1998级男生。

2001年12月23日,在他大四上学期找工作的关键时刻,他看到成都某媒体刊登了一则中国人民银行成都分行招录行员的广告,在报名条件中规定:男性身高168公分,女性身高155公分以上。

蒋韬因为身高不符合要求而丧失报名资格。

他认为,中国人民银行成都分行招录行员这一具体行政行为违反了我国宪法第33条关于中华人民共和国公民在法律面前人人平等的规定,限制了他的报名资格,侵犯了他享有的依法担任国家机关公职人员的平等权和政治权利,应当承担相应的法律责任。

于是蒋韬以中国人民银行成都分行作为被告,向成都市武侯区人民法院提起行政诉讼,请求法院责令被告停止发布该广告并公开更正。

二蒋韬案:平等权的含义及其宪法地位一、中国法院受理的宪法平等权第一案:蒋韬案2002年1月7日,成都市武侯区人民法院受理了此案。

大家知道,法院受理案件之后要做的第一件事是什么吗,通俗的说,就是要通知被告应诉,法律用语叫:向被告送达起诉书的副本。

第二天,当中国人民银行成都分行收到法院送达的起诉书副本时,他们第一反应是很诧异,想不到自己招录行员的广告竟然引来一场官司。

同时,他们也很开明,很快在1月9日、10日,重新刊登广告,删除了限制身高的条件。

蒋韬可谓不诉而胜,他对这一行为表示赞赏,同时也表示,为推进宪法诉讼,他不撤诉。

全国第一起因“乙肝歧视”引发的行政诉讼「出处」《检察日报》20XX-11-24法律门诊第8期主持人徐建波检察日报社法律经济部主任嘉宾姜明安北京大学法学院教授、博导杨建顺中国人民大学法学院教授、博导王振民清华大学法学院副院长、副教授郭春明北京市第一中级人民法院法官杨智宏北京中同律师事务所律师孙耀刚北京中普律师事务所律师新闻背景据《北京青年报》报道,安徽大学生张杰(化名)于今年6月30日参加了安徽省国家公务员考试,其笔试和面试成绩均名列第一,但在其后的体检中张杰被检查出感染了乙肝病毒。

9月25日,芜湖市人事局依据《安徽省国家公务员体检标准》正式宣布张杰因体检不合格不予录用。

10月18日,张杰向安徽省人事厅提请行政复议但被驳回,理由是体检不合格的结论是医院作出的,而非芜湖市人事局作出的行政行为。

11月10日,张杰以芜湖市人事局“歧视乙肝患者”为由向芜湖市新芜区法院提起了行政诉讼。

面对传染病患者的学习、就业等权利与社会公众的健康、安全利益之间的冲突,法律究竟该如何应对?这是全国首例“乙肝歧视”引发的行政诉讼案向社会提出的一个现实问题。

特别观点■首先要有权利,然后才有权利被侵犯的可能。

从这个角度看,本案中的劳动权还没有形成,不存在被侵犯的问题。

■宪法规定的平等权并不是绝对的。

就录用公务员来说,行政机关规定一定条件是必要的,这并不构成歧视和侵犯平等权。

■在法律、行政法规还没来得及作出规定之前,为了公共利益,地方人大、政府应该有权并且有责任对患有传染性疾病的公民的劳动、学习等权利加以限制,但这些限制必须是根据控制和防治传染病的科学标准作出来的。

■对传染病患者的歧视,如果表现为立法行为,可以通过《立法法》规定的人大常委会审查途径解决;如果表现为具体的行政行为,则可通过行政复议或行政诉讼寻求救济。

■要真正有效地保障传染病患者的宪法权利,就必须建立独立的宪法诉讼制度,由特定机关来审查立法机关的立法和行政机关的行政行为是否与宪法原则相抵触。

张先著诉芜湖市人事局案中的法律关系2003年6月,安徽公民张先著参加了安徽省国家公务员考试,笔试和面试的成绩排名第一位,然而因在随后的体检中,被检查出感染了乙肝病毒而不被录取。

张先著旋即向法院提起行政诉讼,状告芜湖市人事局歧视乙肝患者。

法院认定:被告芜湖市人事局做出取消原告张先著进入考核程序资格的具体行政行为,主要证据不足,判决撤销。

但是并未支持原告要求,准许原告进入考核程序并被录用至相应的职位的诉讼请求。

法院宣判以后,媒体纷纷对此发表自己的看法。

最主要的论点就是批评政府不该歧视乙肝病毒携带者。

还有人说,中国的“宪法司法化”缺乏路径(张先著认为芜湖市人事局对乙肝病毒携带者的歧视行为,侵犯了《宪法》所规定的公民平等权)。

更多的评论是对判决的不解。

既然已经判决撤销被告的具体行政行为,那为什么又不让张先著得到他所追求的那个职位呢?这些疑问一直都没有一个定论。

本案已过去十多年,现在让我们再重新冷静地思考一下这个案件中的法律关系,本案中的关键问题在于:国家机关与应聘公务员的考生之间是什么关系?法学是研究社会关系的一门社会科学。

社会关系尽管非常复杂,但是,概括起来不外乎七大类:对抗关系、亲属关系、约束关系、利用关系、交换关系、责任关系、同志关系。

对抗关系是最原始的人与人的相互关系。

在法制环境建立起来以后,对抗关系是受到保护的公民、法人的各种权利与其他受到保护的公民、法人的各种权利之间的相互关系。

亲属关系是具有血缘联系的主体之间的权利义务关系。

约束关系是作为不平等主体的国家与公民、法人之间,因权利保护以及公共利益的维护而形成的权利义务关系。

利用关系是公民、法人与自身、物(包含自然环境)、智慧成果之间,因生存和发展的需要所形成的权利义务关系。

交换关系是作为平等主体的甲方乙方之间,因给付金钱以及提供商品或者服务而形成的权利义务关系。

责任关系是利益损害方和利益受害方之间,因损害行为而形成的权利义务关系。

同志关系是组织成员之间的相互关系。

中国“乙肝歧视”第一案1

【事件概要】2003年6月,原告张先著在芜湖市人事局报名参加安徽省公务员考试,报考职位为芜湖县委办公室经济管理专业。

经过笔试和面试,综合成绩在报考该职位的三十名考生中名列第一,按规定进入体检程序。

同年9月17日,张先著在芜湖市人事局指定的铜陵市人民医院的体检报告显示,其乙肝两对半中的HBsAg、HBeAb、HBcAb均为阳性,主检医生依据《安徽省国家公务员录用体检实施细则(试行)》确定其体检不合格。

张先著随后向芜湖市人事局提出复检要求,并递交书面报告。

同年10月18日,张先著在接到该通知后,表示不服,向安徽省人事厅递交行政复议申请书。

同年10月28日,安徽省人事厅作出《不予受理决定书》。

同年11月10日,张先著以被告芜湖市人事局的行为剥夺其担任国家公务员的资格,侵犯其合法权利为由,向法院提起行政诉讼。

请求依法判令被告的具体行政行为违法,撤销其不准许原告进入考核程序的具体行政行为,依法准许原告进入考核程序并被录用至相应的职位。

此宗案件,被媒体称为“中国乙肝歧视第一案”。

法院审理后认为,国家行政机关招录公务员,由人事部门制定一定的标准是必要的,国家人事部作为国家公务员的综合管理部门,根据国务院《国家公务员暂行条例》,制定了《国家公务员录用暂行规定》这一部门规章,安徽省人事厅及卫生厅共同按照规章授权目的和范围行使权力,制定《安徽省国家公务员录用体检实施细则(试行)》,该规范性文件与上位法并不冲突,即未突破高阶位法设定的范围,也未突破高阶位法的禁止性规定。

因此,依照《关于执行<中华人民共和国行政

1本案例转引自韩大元主编:《中国宪法性事例研究》,法律出版社,2005年。

诉讼法>若干问题的解释》第六十二条第二款规定,《安徽省国家公务员录用体检实施细则(试行)》属合法有效的规范性文件,可以参考适用。

被告芜湖市人事局根据《安徽省国家公务员录用体检实施细则(试行)》的规定,委托解放军第八六医院对考生进行体检,应属于行政委托关系,被委托人所实施的行为后果应由委托人承担。

因解放军第八六医院的体检不合格的结论违反《安徽省国家公务员录用体检实施细则(试行)》规定,芜湖市人事局作为招录国家公务员的主管行政机关,仅依据解放军第八六医院的体检结论,认定原告张先著体格检查不合格,作出取消原告进入考核程序资格的行政行为主要证据不足,依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第二项第一、二目之规定,应予撤销,但鉴于2003年安徽省国家公务员招考工作已结束,且张先著报考的职位已由该专业考试成绩第二名的考生进入该职位,故该被诉具体行政行为不具有可撤销内容,依据最高人民法院《关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第五十六条第四项之规定,对原告其他诉讼请求应不予支持。

据此,法院依据最高人民法院《关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第五十七条第二款第二项之规定,判决确认,被告芜湖市人事局在2003年安徽省国家公务员招录过程中作出取消原告张先著进入考核程序资格的具体行政行为,主要证据不足。

**本案涉及到何种宪法行为?

【分析参考】

一、本案涉及的宪法问题

这场官司是以行政诉讼的名义进行。

换句话说,对于人事局拒绝录用的行为,应试者是以行政机关侵犯了他正当就业的权利为由提出诉讼的。

但是,法院并没

有就本案中的关键的问题作出回答:携带有乙肝病毒是否享有和没有携带乙肝病毒的公民在报考公务员时平等竞争的权利呢?在这里,《安徽省国家公务员录用体检实施细则(试行)》可能存在对乙肝病毒携带者的歧视,公民的两种基本权利可能受到侵犯:一是劳动就业权,二是参与国家社会事务管理的权利。

那么是否确实构成歧视呢?公民的基本权利是否受到侵犯呢?尚需要对《安徽省国家公务员录用体检实施细则(试行)》中所提出的是否携带乙肝病毒的分类的合宪性加以检验。

二、区别是否携带乙肝病毒的合宪性检验

平等权禁止的差别是不合理的差别,即宪法意义上的差别有合理的差别与不合理的差别。

平等权的相对性要求禁止不合理的差别,而合理的差别具有合宪性。

如果不承认现实生活中存在的合理的差别,仅仅以平等理念处理各种宪法问题,有可能导致平均主义,混淆平等与自由的界限。

基于性别、年龄及个人生活环境的差异,在法律或公共政策中有可能出现一些差别,对此应做具体分析,区分合理的差别与不合理的差别。

当出现某种差别时,需要判断是否具有宪法上的正当理由。

对合理性的正当性问题,各国有不同的判断标准。

如在男女平等政策的合理性问题上,美国采用中间审查标准,积极平等的实现措施往往受到严格审查标准的限制。

而在韩国,宪法法院在审理有关男女平等案件时,主要采用比例原则,考虑以下因素:实现男女平等的立法目的是否具有正当性;为实现立法目的而采取的手段是否合理;男女平等属于宪法上的重大公益,与此无明显抵触的差别性的规定并不侵害私益等。

本案中,《安徽省国家公务员录用体检实施细则(试行)》实际上将是否携带乙肝病毒作为公务员任职的一个前提条件,要求只有那些没有携带乙肝病毒的公。