遥感电磁辐射基础

- 格式:pptx

- 大小:7.65 MB

- 文档页数:1

第一章遥感概述1.简述遥感的基本概念2.与传统对地观测手段比较,遥感有什么特点?举例说明.3.简述遥感卫星地面站,其生产运行系统的构成及各自的主要任务。

4.遥感有哪几种分类?分类依据是什么?5.试述当前遥感发展的现状及趋势。

6.举例说明“3S”集成系统中各子系统的作用GIS:在“3S”技术中具有采集、存储、管理、分析和描述整个或部分地球上与空间和地理分布有关的数据的作用。

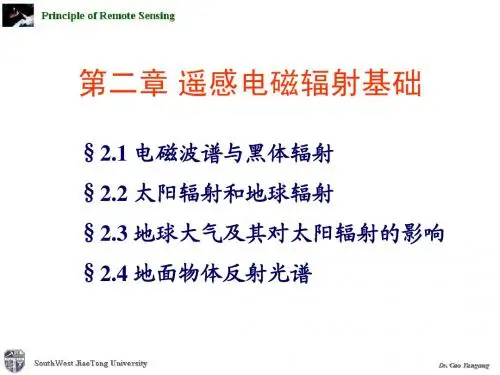

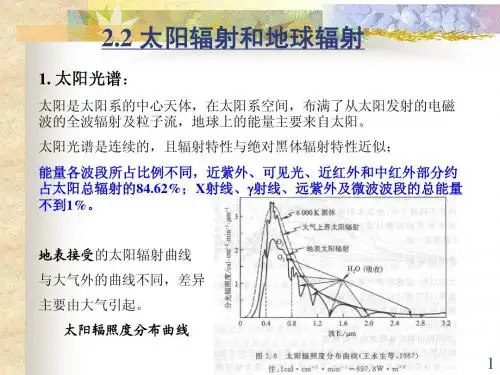

GPS:精确的定位能力、准确定时及测速能力、提供实时定位技术RS:GIS数据库的数据源第二章遥感电磁辐射基础1.已知由太阳常数推算出太阳表面的总辐射出射度M=6.284×107 W/㎡,求太阳的有效温度和太阳光谱中辐射最强波长。

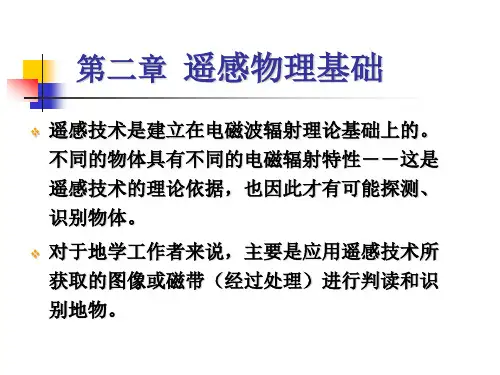

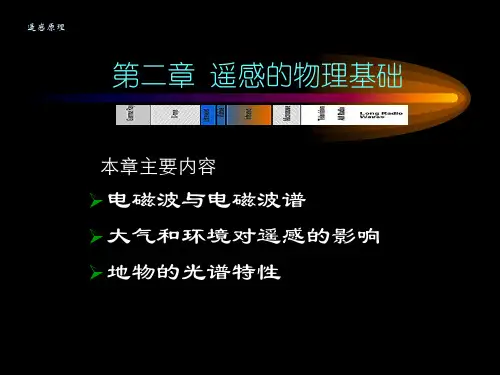

2.电磁波波谱区间主要分为哪几段?其中遥感探测利用最多的是什么波段?仔细分析原因。

3.阐述太阳辐射和地球辐射的特点,当这些电磁辐射经过大气时产生哪些物理过程?4.为什么地物光谱的测量十分重要?理解书中介绍的垂直测量和非垂直测量的方法。

5.你能说出几种主要地物的光谱特点吗?6.你能说出地面接受的辐射有哪几个来源,到达传感器时电磁波辐射又含有几部分吗?7.对照卫星传感器所涉及波段区间和大气窗口的波段区间,理解大气窗口对于遥感探测的重要意义。

第三章传感器与遥感图像特点1.传感器主要由哪些部件组成?2.摄影类型传感器与扫描类型传感器的工作原理有何差异?3.简述光谱分辨率与空间分辨率的关系。

4.何谓高光谱遥感?5.成像光谱仪的特点及结构是什么?6.按摄影机主光轴与铅垂线的关系,航空摄影可分为哪几类?7.影响航空像片比例尺的因素有哪些?怎样测定像片的比例尺?8.比较航空像片光学特性的因素主要有哪些?9.比较航空摄影像片与地形图的投影性质有什么差别?10.什么是像点位移?引起像点位移的主要原因是什么?11.在垂直摄影的航空像片上像点位移有什么规律?12.目前国际上有哪些比较流行的航空成像光谱仪?13.航天遥感与航空遥感相比有什么特点?14.遥感卫星轨道参数有哪些?15.遥感卫星的轨道分类是怎样的?16.航天遥感平台主要有哪些?各有什么特点?17.扫描成像的基本原理是什么?扫描图像与摄影图像有何区别?18.AVHRR的光谱段是怎样划分的?为什么?19.地球资源卫星主要有哪些?常用的产品有哪几类?20.海洋卫星有什么用途?21.未来的航天遥感有哪些发展方向?22.ETM+与TM的区别是什么?Mss、TM影像与SPOT的HRV影像的异同?23.微波波段在电磁波谱中的什么位置?微波接其波长或频率又可分为什么波段?24.与可风光和近红外遥感相比,微波遥感有什么优缺点?近年来对其不足有什么改进?25.微波传感器主要分为哪两种?举例说明/26.为什么合成孔径雷达可以提高分辨率?27.简述雷达图像的距离分辨率和方位分辨率与什么有关?它们在图像上的变化规律是什么?28.画图解释透视收缩,叠掩和阴影的产生条件,理解这些几何变形对影像解译的影响。

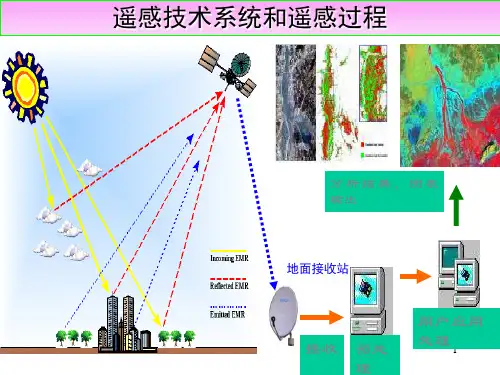

遥感技术基本原理

遥感技术基本原理可分为以下几个方面:

1. 电磁辐射原理:遥感技术利用传感器测量地球表面反射、辐射或发射的电磁辐射。

根据不同波长范围的辐射,遥感可分为光学遥感、红外遥感和微波遥感等。

2. 辐射能量与物体相互作用:物体在接收到辐射能量后,会发生不同的反射、散射、吸收和发射现象。

通过测量这些现象,可以推断出地表物体的特性和状况。

3. 数字图像处理:遥感数据一般以数字图像的形式存储。

数字图像处理技术用于提取、增强和解译遥感图像中的信息,包括图像融合、分类、变换等。

4. 地球表面特征的预测和解译:通过遥感技术获取的数据,结合地物特征、统计学方法等,可以对地球表面的特征进行预测、解译和分析,如土地利用覆盖、植被分布、水资源等。

5. 地学模型与遥感数据的集成:遥感技术与地学模型的集成,可通过模型求解来推断遥感数据所反映的地球表面现象,如气候变化、地表沉降等。

6. 数据获取与传输技术:遥感技术依赖于卫星、飞机等平台获取数据,并通过无线传输技术将数据传输到地面站和数据中心,进行处理和存储。

通过了解和应用上述原理,遥感技术可以广泛应用于环境监测、资源调查、灾害监测、农业管理等领域,为人类社会的可持续发展提供重要支持。

遥感技术的基本原理

遥感技术是利用航天器、飞机和地面观测点等平台,通过对地球表面物体反射、辐射和散射等信息的获取和分析,来研究和监测地球表面和大气变化的一种技术手段。

它的基本原理可以简单概括为以下几个方面:

1. 电磁辐射原理:遥感技术主要基于物体对电磁波的相互作用来获取信息。

地球表面物体受到太阳辐射的照射后,会根据其属性和组成的不同,吸收、反射或散射不同波长的电磁辐射。

利用遥感仪器可以测量到各种波长的电磁辐射,并通过光谱分析等手段,推断出地面物体的属性和组成。

2. 多光谱成像原理:遥感技术通常采用多光谱成像,即利用不同波段的光谱信息来获取地面物体的特征。

多光谱成像可以提供物体的颜色和反射率等信息,从而识别地表物体的类型如植被、水体或城市建筑等。

3. 高光谱成像原理:高光谱遥感技术相比多光谱遥感技术能够获取更高维度的光谱信息。

它可以对地面物体的光谱进行更加精细的分析,从而提供更多的物质信息和精准的物体识别能力。

4. 合成孔径雷达(SAR)原理:合成孔径雷达利用雷达波束的连续接收和信号处理技术,来获取地球表面物体的雷达信号。

相比传统光学遥感技术,SAR不受天气和时间的限制,且可

以获取地表的极化参数、高程数据等。

5. 精度定位原理:遥感技术的数据处理中需要对获取的影像进

行精度定位,以获取地理空间信息。

这通常通过电磁辐射学和地理配准等方法来实现。

总之,遥感技术的基本原理在于利用不同传感器和平台获取地球表面物体的电磁辐射信息,通过对这些信息的分析和处理,来研究和监测地球表面和大气的变化。

遥感原理与应用知识点总结遥感原理与应用是地理信息科学和地球科学领域中的重要学科,主要涉及利用遥感技术获取地球表面信息的方法、原理和应用。

以下是遥感原理与应用的重要知识点总结:1、遥感定义:遥感是指通过非接触传感器,从远处获取地球表面各类信息的技术。

2、电磁波谱:遥感技术主要利用电磁波谱中的可见光、红外线、微波等波段,不同波段的信息携带的地面信息不同。

3、辐射与反射:遥感传感器接收到的辐射包括目标物体的自身辐射和反射太阳光。

反射率是物体反射能量与入射能量之比,是遥感影像分析的重要参数。

4、分辨率:分辨率是遥感影像中能够识别的最小细节,可分为空间分辨率、光谱分辨率和时间分辨率。

5、图像增强:通过图像处理技术,对遥感影像进行色彩调整、滤波、边缘增强等操作,以提高影像的可读性和目标物体的识别精度。

6、图像分类:基于遥感影像的像素值和特征,利用计算机视觉和图像处理技术进行自动或半自动的分类,得到专题图层。

7、动态监测:遥感技术可以对同一地区不同时相的影像进行对比分析,发现地表信息的动态变化,如土地利用变化、环境污染监测等。

8、应用领域:遥感技术在环境保护、城市规划、资源调查、灾害监测、全球变化研究等领域有广泛应用。

9、遥感数据融合:将不同来源的遥感数据融合在一起,可以提高遥感影像的质量和精度,为应用提供更加准确可靠的数据支持。

10、3S技术:遥感(Remote Sensing)、地理信息系统(Geographic Information System)和全球定位系统(Global Positioning System)的结合,可以实现空间数据的快速获取、处理和应用。

以上知识点是遥感原理与应用学科的核心内容,理解和掌握这些知识点有助于更好地应用遥感技术解决实际问题。

同时,随着遥感技术的发展,新的理论和方法不断涌现,需要不断学习和更新知识。

除了上述知识点外,遥感原理与应用还包括许多其他重要内容。

例如,传感器设计和制造涉及的技术和标准,遥感数据的预处理和后处理方法,以及遥感应用中涉及的法规和政策等。

简述遥感的基本原理

遥感是一种通过探测和记录地球表面的电磁辐射来获取地球信息的技术。

它利用遥感卫星、飞机等载体,通过接收地球表面反射的电磁波或地球自身辐射的电磁波,来获取地球表面的信息。

遥感的基本原理是利用电磁波与地物之间的相互作用来获取地球表面的信息。

电磁波是一种由电场和磁场相互作用而产生的能量传播现象,它在空间中以波的形式传播。

电磁波包括可见光、红外线、微波等不同波长的波段,而不同波段的电磁波与地物之间的相互作用也不同。

例如,可见光主要与地表物体的颜色和纹理有关,红外线则与地表物体的温度有关,微波则可以穿透云层和植被,获取地表物体的内部信息。

遥感技术通过感知和记录电磁波在地球上的分布和变化,来获取地球表面的信息。

遥感卫星或飞机上搭载的传感器可以接收到地球表面反射的电磁波或地球自身辐射的电磁波,并将其转化为数字信号。

接收到的数字信号经过处理和解译,可以得到地球表面的各种信息,如地表反射率、温度、湿度、植被覆盖程度等。

这些信息可以用于地质勘探、环境监测、农业生产、城市规划等领域。

遥感技术的基本原理是通过探测和记录地球表面的电磁辐射来获取地球信息。

它利用电磁波与地物之间的相互作用,通过感知和记录电磁波在地球上的分布和变化,来获取地球表面的各种信息。

这种

技术可以广泛应用于各个领域,为人们提供了更多的地球信息,促进了人类社会的发展。