放射性测量中的统计学

- 格式:ppt

- 大小:588.55 KB

- 文档页数:25

第四章放射性测量中的统计误差核事件发生的数目,例如,在一定时间内放射性原子核的衰变数,带电粒子在介质中损耗能量所产生的离子对数,都具有随机性,亦即统计涨落。

在粒子探测器中测量的粒子计数,也有统计涨落。

研究这些现象,对于了解核事件随机性方面的知识,对于合理地安排放射性实验,正确地处理测量数据和分析测量数据及指标,是必要的。

本章着重讨论放射性测量中的一些统计涨落计算问题。

§1 核衰变数和计数的分布问题的提出:在任何一次放射性强度的测量中,即使所有的测量条件都保持不变,如源的活度,源的位置,仪器的各项指标等。

若多次记录探测器在相同的时间间隔中所测到的粒子数目,就会发现,每次测到的计数并不完全相同,而是围绕某个平均数往上,下涨落。

我们把这种现象叫做放射性计数的统计涨落。

这种统计涨落,不是由于测量条件的变化引起的,而是由于原子核衰变的随机性引起的,它是一种客观现象。

既然是客观现象,这种涨落本身有什么规律性呢?(规律:事物之间的本质联系),这是本节要讨论的问题。

一、二项分布①二项分布假定有许多相同的客体,其数目为N,它们中的每一个都可以随机地归为A类或B类。

设归为A类的概率为p,归为B类的概率为p+q=1。

现考虑试验后归为A类的数目为ξ,可以证明ξ为随机变量。

ξ服从二项分布。

个客体中发现有n个属考虑ξ取值为n的概率。

设从N于A类的概率为P(n)。

N个客体是不可区分的,对于n个客体归为A 类的概率为p n ,还有(N 0-n )个客体归为B 类的概率为从N 0个中取出n 的组合数为n N q -0)!(!!000n N n N C n N -=故从N 0个客体中发现有n 个属于A 类的概率为nN n n N q p C n P -=00)( 这是二项分布的概率密度。

②二项分布的期望值和方差对于一种分布,通常用两个特征量—数学期望和方差来描述。

数学期望在物理学中也叫平均值,它表示随机变数取值的平均值。

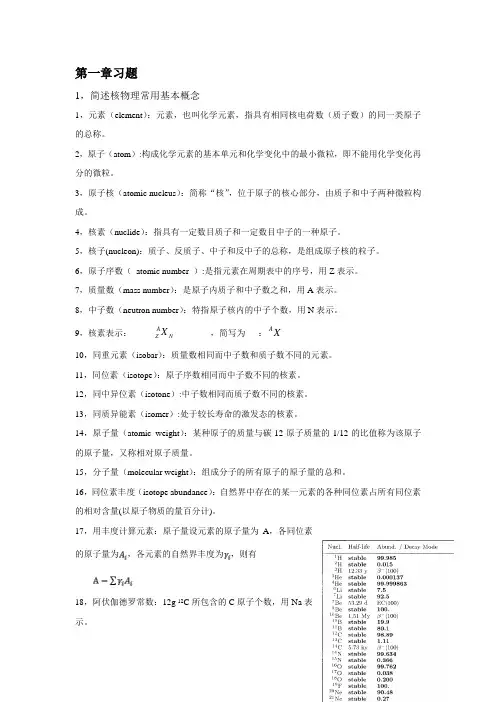

第一章习题1,简述核物理常用基本概念1,元素(element ):元素,也叫化学元素,指具有相同核电荷数(质子数)的同一类原子的总称。

2,原子(atom ):构成化学元素的基本单元和化学变化中的最小微粒,即不能用化学变化再分的微粒。

3,原子核(atomic nucleus ):简称“核”,位于原子的核心部分,由质子和中子两种微粒构成。

4,核素(nuclide ):指具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子。

5,核子(nucleon):质子、反质子、中子和反中子的总称,是组成原子核的粒子。

6,原子序数( atomic number ):是指元素在周期表中的序号,用Z 表示。

7,质量数(mass number ):是原子内质子和中子数之和,用A 表示。

8,中子数(neutron number ):特指原子核内的中子个数,用N 表示。

9,核素表示:N AZX ,简写为 :X A10,同重元素(isobar ):质量数相同而中子数和质子数不同的元素。

11,同位素(isotope ):原子序数相同而中子数不同的核素。

12,同中异位素(isotone ):中子数相同而质子数不同的核素。

13,同质异能素(isomer ):处于较长寿命的激发态的核素。

14,原子量(atomic weight ):某种原子的质量与碳-12原子质量的1/12的比值称为该原子的原子量,又称相对原子质量。

15,分子量(molecular weight ):组成分子的所有原子的原子量的总和。

16,同位素丰度(isotope abundance ):自然界中存在的某一元素的各种同位素占所有同位素的相对含量(以原子物质的量百分计)。

17,用丰度计算元素:原子量设元素的原子量为A ,各同位素的原子量为,各元素的自然界丰度为,则有18,阿伏伽德罗常数:12g 12C 所包含的C 原子个数,用Na 表示。

Na 6.022 x 102319,核素图(Chart of the Nuclides ):用原子序数作横座标,原子核中的中子数作纵座标,制作的一张图表。

实验一放射性统计涨落现象的认识一、实验目的:1.了解放射性衰变的统计涨落现象和规律。

2.了解统计误差的概念,掌握计算统计误差的方法。

3.统计检验放射性衰变涨落的概率分布类型。

4.学会用列表法和作图法表示实验结果。

二、实验器材:1.γ总量检测仪(KZG03C辐射总量检测仪)2.片状Cs-137源(单能γ源:0.662MeV)三、实验内容:1.在相同实验条件下,对某一放射性物质进行重复测量100次。

2.在相同的测量条件下,重复测量装置的放射性本底(计数)。

3.用列表法和作图法分别表示实验结果,并与理论分布曲线进行比较。

4.作2 检验,确定放射源和本底计数的概率分布类型。

四、实验原理:1.基本知识放射性现象就是不稳定的核素自发地放出粒子或γ射线,或在轨道电子俘获后放出X射线,或产生自发裂变的过程。

在不稳定的核素中有天然放射性核素,也有人工放射性核素。

天然放射性核素发生衰变时,会放出α、β、γ射线。

人工放射性核素还可以辐射出质子或中子等。

放射性自发衰变,一般不受温度、压力的影响,并按一定的指数规律变化。

在放射性测量中我们发现测量条件虽然没有发生变化,而测量结果并不完全一样,即放射源在每单位时间内发生衰变的原子数目是不同的,时多时少,有起有伏,但是它比较集中地在某一范围内波动,而这种现象就是放射性衰变的统计涨落。

出现这种现象的原因在于放射性原子核的衰变是自动发生的,哪一个原子核发生衰变是带有偶然性的,先后顺序并不确定。

由概率统计理论可知,随机现象可用伯努里试验来研究,并可以证明,当放射性原子核数目较多时,其衰变产生的计数分布(也即为核衰变分布)服从泊松分布。

即:n N eN N N P -=!)()( (020)N << (1-1)或者为正态分布:222)(2)()(σπσN N NeN N P --= (20)N> (1-2)其中,σ,N 为计数的平均值和均方差,N 为相等时间间隔内单次测量的计数,)(N P 是计数为N 的概率。

核衰变的统计规律与放射性测量的实验数据处理一、实验目的1.验证核衰变所服从的统计规律;2.熟悉放射性测量误差的表示方法;3.了解测量时间对准确度的影响;4.学会根据准确度的要求选择测量时间。

二、实验原理1.核衰变所服从的统计规律在对长寿命放射性物质活度进行多次重复测量时,每次测量结果都围绕某一平均值上下涨落,并且这种涨落服从高斯分布:P(n)=nn n en2)(221--π高斯分布说明,与平均值的偏差(n -n )对于n 轴而言具有对称性,而绝对值大的偏差出现的几率小。

由于放射性的衰变并不是均匀地进行,所以在相同的时间间隔内作重复的测量时测量的放射性粒子数并不严格的保持一致,而是在某个平均值附近起伏。

通常我们都把平均值n 看作是测量结果的几率值,并用它来表示放射性活度,而把起伏带来的误差叫做测量的统计误差,习惯上用标准误差n ±来描述。

实验室里都将一次测量的结果当作平均值,并做类似的处理而记为N N ±,其中N 表示放射性本身,N ±则表示其测量误差。

2.放射性测量误差的表示方法 计数的相对标准误差为NN N 1±=±它能说明测量的准确度。

当N 大时,相对标准误差小,准确度高,反之则相对误差大,准确度低。

为了得到足够的计数N 以保证准确度,就需要延长放射性的测量时间t 或增加相同测量的次数m 。

根据简单的计算可知,从时间t 内测得的结果中算出的计数率的标准误差为t ntN t N ±=±=±2 其中N 为t 时间内测得的脉冲数目,n 为单位时间内的脉冲数。

计数率的相对标准误差E 用下式表示:ntn tnE 1±=±= 在每次测量的数据里,实际上都包含本底计数,本底计数是由于宇宙射线和测量装置周围有微量放射性物质沾污等因素造成的,也服从统计规律。

所以,本底的标准误差也要加到样品的测量结果里去,这就增加了测量的标准误差。