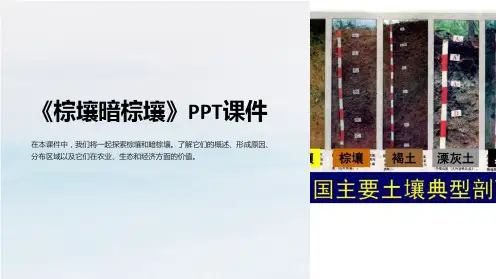

暗棕壤

- 格式:pptx

- 大小:2.92 MB

- 文档页数:44

暗棕壤1、地理分布:暗棕壤分布很广,是东北地区占地面积最大的一类森林土壤。

分布于小兴安岭,长白山,完达山及大兴安岭东坡,其范围北到黑龙江,西到大兴安岭中部,东到边境乌苏里江,南到四平,通化一线。

2、成土条件:1)气候:暗棕壤属我国东北温带季风气候。

冬季寒冷干燥,土壤冻层深,表层冻结时间150天左右,冻结深度1——2.5米,年平均气温在-1——5C,年降雨量600-1000mm ,年降水分配极不均匀,夏季降雨量占全年降雨量的半数以上。

(2)植被:植被是以红松为主的针阔混交林。

共有植物2000种,主要的针叶树种有红松,冷杉,云杉长白落叶松;阔叶树种有白桦,黑桦枫桦,春榆,胡桃楸,水曲柳,紫椴及各种槭树。

(3)地形:地形主要为低山,中山,丘陵的部分平坦的谷盆地。

(4)母质:长白山,张广才岭等分布最广的岩石为花岗岩,其次为玄武岩;小兴安岭主要为花岗岩和片麻岩,成土母质为这些岩石和破积物以及一部分为第四纪湖积冲积物。

3、成土过成(两个过程):(1):弱酸性淋溶过程。

(2):温带湿润森林下腐殖质积累弱酸性淋溶过程:红松为主的针阔混交林,林分组成复杂,地被物生长茂盛,森林每年有大量的凋落物,其中所含各种养料元素经微生物分解后补充到土壤中,林下的草本植物有庞大的根系,有机质解过程较快,土壤积累了大量的腐殖质。

其组成:胡敏酸为主弱酸性,代换性盐基含量丰富,盐基饱和度高,因此暗棕壤具有较高的肥力。

温带湿润森林下腐殖质积累:温带湿润气候条件下树木郁闭,湿润,降水量大,集中于夏季,土壤中产生了强烈的淋溶过程,致使暗棕色森林土成弱酸性反应,并含有一定量的活性铝。

季节性冻层的存在削弱了暗棕色森林土的淋溶过程,因被淋洗灰分元素受到冻层的阻留。

由于冻结,土壤溶液中的硅酸脱水析出,淀附于全土层内,致使整个土壤剖面均有硅酸粉末附着于土壤结构表面,于后成为灰棕色。

4、主要性状:(形态和性质)(1)剖面性状:暗棕壤剖面可分成A oo ,A o ,A ,Ab ,B ,C 等层次。

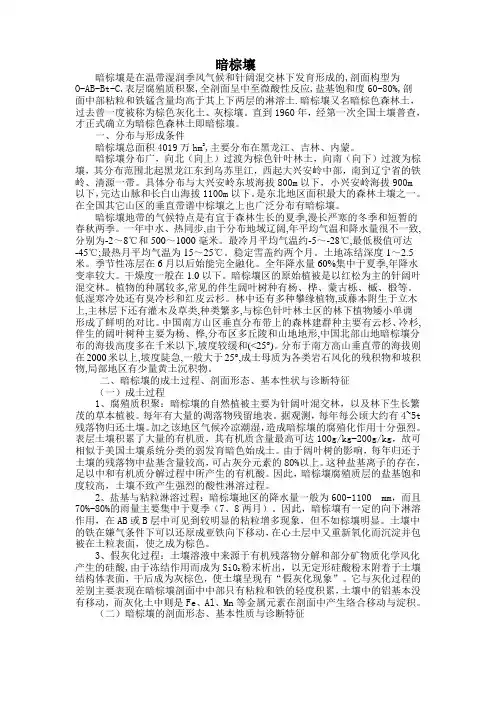

暗棕壤是在温带湿润季风气候和针阔混交林下发育形成的,剖面构型为O-AB-Bt-C,表层腐殖质积聚,全剖面呈中至微酸性反应,盐基饱和度60-80%,剖面中部粘粒和铁锰含量均高于其上下两层的淋溶土。

暗棕壤又名暗棕色森林土,过去曾一度被称为棕色灰化土、灰棕壤。

直到1960年,经第一次全国土壤普查,才正式确立为暗棕色森林土即暗棕壤。

土壤类型:暗棕壤PH值: 5.4-6.6有机质含量: 10.0-275.8全N含量: 1.49-13.19全P含量: 0.37-1.21全K含量: 15.7-19.3 (Dark brown forest soil)温带湿润地区针阔混交林下发育的地带性土壤,是中国建国后由棕色森林土划分出来的独立土类。

暗棕壤 - 分布地域暗棕壤总面积4019万hm2,主要分布在黑龙江、吉林、内蒙古自治区。

分布地域暗棕壤分布广,向北(向上)过渡为棕色针叶林土,向南(向下)过渡为棕壤,其分布范围北起黑龙江东到乌苏里江,西起大兴安岭中部,南到辽宁省的铁岭、清源一带。

具体分布与大兴安岭东坡海拔800m以下,小兴安岭海拔900m以下,完达山脉和长白山海拔1100m以下。

是东北地区面积最大的森林土壤之一。

在全国其它山区的垂直带谱中棕壤之上也广泛分布有暗棕壤。

由于特定的地域分布,常伴有特殊的成分条件。

年平均气温为-1~5℃之间,年≥10℃积温2 000~3000℃,土壤冻结深度为1~2,最深可达3m,冻结时间为120~200天。

甚至有些地区季节性冻层特别明显。

年降雨量600~1100mm,无霜期115~135天,属温带湿润气候区。

自然植被主要是以红松为主的针阔叶混交林。

因气候湿润,植物种类繁多,共有2000余种。

针叶树种主要有红松、沙松、鱼鳞云杉和红皮冷杉等阴性和半阴性树种。

落叶阔叶树种种类很多,主要有白桦、黑桦、枫桦、蒙古柞、春榆、胡桃楸、黄菠萝及水曲柳等。

林下灌木及草本繁茂,常见的灌木有毛榛子、山梅花、刺五加、卫茅和丁香等植物。

暗棕壤暗棕壤是在温带湿润季风气候和针阔混交林下发育形成的,剖面构型为O-AB-Bt-C,表层腐殖质积聚,全剖面呈中至微酸性反应,盐基饱和度60-80%,剖面中部粘粒和铁锰含量均高于其上下两层的淋溶土.暗棕壤又名暗棕色森林土,过去曾一度被称为棕色灰化土、灰棕壤。

直到1960年,经第一次全国土壤普查,才正式确立为暗棕色森林土即暗棕壤。

一、分布与形成条件暗棕壤总面积4019万hm2,主要分布在黑龙江、吉林、内蒙。

暗棕壤分布广,向北(向上)过渡为棕色针叶林土,向南(向下)过渡为棕壤,其分布范围北起黑龙江东到乌苏里江,西起大兴安岭中部,南到辽宁省的铁岭、清源一带。

具体分布与大兴安岭东坡海拔800m以下,小兴安岭海拔900m以下,完达山脉和长白山海拔1100m以下。

是东北地区面积最大的森林土壤之一。

在全国其它山区的垂直带谱中棕壤之上也广泛分布有暗棕壤。

暗棕壤地带的气候特点是有宜于森林生长的夏季,漫长严寒的冬季和短暂的春秋两季。

一年中水、热同步,由于分布地域辽阔,年平均气温和降水量很不一致,分别为-2~8℃和500~1000毫米。

最冷月平均气温约-5~-28℃,最低极值可达-45℃;最热月平均气温为15~25℃。

稳定雪盖约两个月。

土地冻结深度1~2.5米。

季节性冻层在6月以后始能完全融化。

全年降水量60%集中于夏季,年降水变率较大。

干燥度一般在1.0以下。

暗棕壤区的原始植被是以红松为主的针阔叶混交林。

植物的种属较多,常见的伴生阔叶树种有杨、桦、蒙古栎、槭、椴等。

低湿寒冷处还有臭冷杉和红皮云杉。

林中还有多种攀缘植物,或藤本附生于立木上,主林层下还有灌木及草类,种类繁多,与棕色针叶林土区的林下植物矮小单调形成了鲜明的对比。

中国南方山区垂直分布带上的森林建群种主要有云杉、冷杉,伴生的阔叶树种主要为杨、桦,分布区多丘陵和山地地形,中国北部山地暗棕壤分布的海拔高度多在千米以下,坡度较缓和(<25°)。

分布于南方高山垂直带的海拔则在2000米以上,坡度陡急,一般大于25°,成土母质为各类岩石风化的残积物和坡积物,局部地区有少量黄土沉积物。

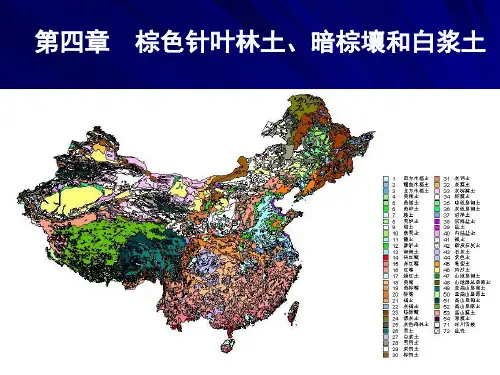

幻灯片1第四章棕色针叶林土、暗棕壤和白浆土幻灯片2棕色针叶林土和暗棕壤分别是我国寒温带和温带的主要森林土壤和地带性淋溶土壤。

两者都是我国的重要林业生产基地。

白浆土也是温带淋溶性土壤,白浆土的发育与分布同较湿润的季风气候和地貌条件有关。

幻灯片3第一节棕色针叶林土棕色针叶林土是在寒温带针叶林下,冻融回流淋溶型的棕色土壤,曾被命名为山地灰化土,棕色灰化土,灰化土。

幻灯片4一、分布与形成条件1、分布棕色针叶林土在集中分布东北地区大兴安岭在北段,海拔800~1700m范围内。

北靠黑龙江畔,隔江与东西伯利亚针叶林相邻,南达牛汾台与索伦—阿尔山地区,西北部到额尔古纳河,东北部约至呼玛;在长白山、小兴安岭,棕色针叶林分布与800m和1200m以上的山地土壤垂直带土壤中。

内蒙48.52%,黑龙江37.86%,四川云南有少量分布。

幻灯片52、形成条件(1)气候(低温和冻层):大兴安岭棕色针叶林土区的气候属于寒湿带大陆性季风气候。

年均温低于-4℃。

土壤冻结期长,冻层深厚,可达2.5~3m之间,并有岛状永冻层。

冻层造成特殊水文条件:1)温度梯度引起汽化水上升,在冻层中随温度下降而凝结,在冻融过程中可使水分大量积聚于表层,使表层呈现过湿状态;2)另一方面冻层可阻碍物质向土层深处淋溶,甚至在冻层之上形成上层滞水而发生侧向移动。

幻灯片6(2)植被:主要植被为明亮针叶林、局部有暗针叶林。

明亮针叶林的主要树种为兴安落叶松、樟子松等。

暗针叶林的建群树种是云杉和冷杉。

树叶灰分组成:针叶含硅量较高,盐基含量较低。

幻灯片7(3)母质:母质多为岩石碎块;地形一般为中山、低山和丘陵组成,坡度较缓。

棕色针叶林土几乎全部是原始森林区,以兴安落叶松面积最大,其次为樟子松。

由于所处地势起伏,土层浅薄,仅适于发展林业。

幻灯片8二、成土过程、剖面形态、基本形状与诊断特征1、成土过程(1)针叶林毡状凋落物层和粗腐殖质层的形成:针叶林等凋落物缺乏灰分元素,酸性环境下主要靠真菌的活动进行分解,形成富里酸,而且冻层本身又阻碍水分把分解产物排走。

棕壤2.txt我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉。

你的手机比话费还便宜。

路漫漫其修远兮,不如我们打的吧。

土环境棕壤:分布区具有暖温带湿润和半湿润气候特征,一年中夏秋多雨,冬春干旱,水热同步,干湿分明,从而为棕壤的形成创造了有利的气候条件。

年平均温度5-15℃,≥10℃的积温2700-4500℃,年降水量500-1200毫米,干燥度0.5-1.4,无霜期120-220天。

但由于受东南季风、海陆位置及地形影响,东西之间地域性差异极为明显。

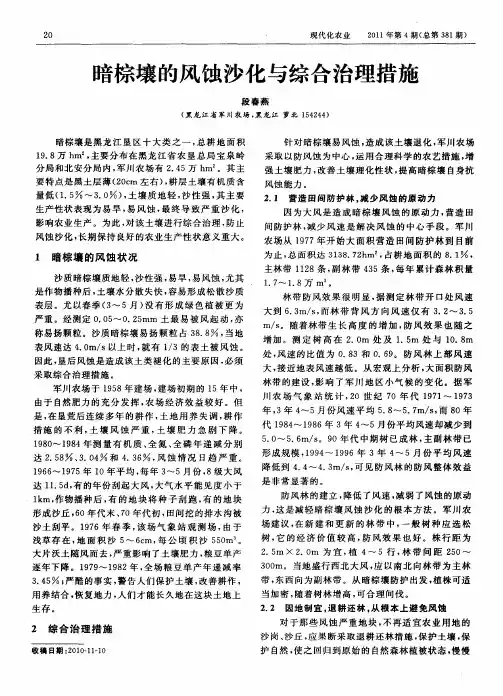

暗棕壤:(一)气候:暗棕壤地区的气候特点是一年中有水热同步的夏季和漫长严寒的冬季以及短暂的春秋两季。

由于分布地域辽阔,从小兴安岭至青藏高原东南部,因此年平均气温和降水量很不一致。

年降水量为500-1000毫米,年均温–2-8℃。

东北地区年温差较大,而日温差较小西南高山地区则年温差较小,而日温差较大。

最冷月平均气温为–5-28℃,最低极值可达–45℃,最热月平均气温为15-25℃。

土壤冻结时间约7个月。

暗棕壤区的共同特点是冬季少雨雪,约60%-80%的降水集中在夏季降落,年降水变率较大,干燥度般1.0以下。

无霜期多为150天。

(二)地质地貌:暗棕壤的水平分布区多为低山和丘陵,山岭多作东北-西南走向,仅小兴安岭呈现西北向,并与大兴安岭连结。

山岭的海拔高度多在500-1000米,只有少数高于千米。

最高峰白头山达2744米。

花岗岩分布最为广泛,另有变质岩和新生代玄武岩的覆盖。

暗棕壤的垂直分布区山峰多在2000米以上,山势险峻,多陡坡,一般坡度在25°以上,构成这些山岭的岩石种类繁多,包括岩浆岩、沉积岩和变质岩中的各种常见岩石,因而暗棕壤的成土母质大多较粗松,仅玄武岩风化物的质地较粘重。

(三)植被:中国东北地区暗棕壤的原始植被为红松阔叶林。

以红松为主,伴生阔叶树种有畅、椴、榆和蒙古柞等。

林下灌木及草本植物种类繁多,主要有毛榛子、山梅花、刺五加等。

草本有薹草。

此外林中还有攀援檀物如猕猴桃、山葡萄、五味子等。

玉米栽培模式对暗棕壤微生物学特性及养分状况的影响摘要:暗棕壤是我国北方一种常见的土壤类型,玉米作为北方地区的主要农作物之一,玉米栽培模式对于暗棕壤的微生物学特性及养分状况有着很大的影响。

本文针对玉米栽培模式对暗棕壤微生物学特性及养分状况的影响进行了综述,并探讨了在实际生产中应该如何选择玉米栽培模式来优化暗棕壤的土壤环境和提高玉米产量。

关键词:暗棕壤;玉米栽培模式;微生物学特性;养分状况;产量一、引言暗棕壤是我国北方典型的土壤类型之一,主要分布在辽宁、吉林、黑龙江等地。

暗棕壤土壤赋肥力强、水分离析性好、保肥能力较强,在北方地区的农业生产中具有重要的地位。

而玉米作为一种在我国北方地区种植广泛的主要粮食作物,对于暗棕壤的土壤环境和微生物学特性都有一定的影响。

玉米栽培模式是指玉米种植过程中所采用的种植技术和种植模式,如施肥方式、间作方式、种植方式等。

不同的栽培模式会对土壤及作物产量产生不同的影响。

本文将从暗棕壤的微生物学特性和养分状况两个方面来探讨玉米栽培模式对于暗棕壤的影响,并在此基础上提出相应的优化建议。

二、暗棕壤微生物学特性受玉米栽培模式的影响1. 大田试验初步结果通过在不同的玉米栽培模式下进行大田试验,可以初步了解玉米栽培模式对于暗棕壤微生物学特性的影响。

一项研究显示,在不同栽培模式下,暗棕壤细菌、真菌、放线菌和细菌的C、N、P含量存在显著性差异(P<0.05)(1)。

其中,旋作稻-旱玉米模式下的真菌、放线菌和细菌的C含量较高,而旋作玉米-旱田模式下的细菌和真菌的C含量较低。

这表明在不同的栽培模式下,暗棕壤微生物的生长繁殖状况存在着差异。

2. 研究分析及结果参考以上大田试验结果,研究者对暗棕壤微生物学特性上的C、N、P进行了详细分析及相关性研究。

由研究结果可知,暗棕壤微生物学特性上的C、N、P含量与玉米的间作模式和施肥方式有着密切关系。

一般来说,玉米作为农作物种植时,采用混种、轮作或搭种等间作模式,有利于土壤微生物的多样性和分布均衡。