篆刻基本刀法

- 格式:docx

- 大小:678.11 KB

- 文档页数:20

书法篆刻刀法

书法篆刻刀法是通过金属篆刻刀刻制书法碑石、纪念馆、凿碑等

碑石作品的一种技术。

与一般的篆刻作品相比,书法篆刻考虑到字体

的结构和线条的大张,点刻的技法更加复杂,线条轻紧分明,把握精准,强调层次感。

书法篆刻刀法主要分为"按力"和"推力"两种。

"按力"是指加压或

猛力压下刀模头,使金刚石刃刻入石材,形成错觉深浅。

"推力"则是

用手敲击刀模头,使其将金刚石刃以一定角度慢慢地推向石材的过程,形成的字体较平整,比按力技术形成的字体更能表现出光泽和细节。

在书法篆刻刀法的过程中,按力与推力都把握的正确,才能实现精准

的刻字效果。

关于篆刻三法的内容(一)关于篆刻三法的内容什么是篆刻三法?篆刻三法是指篆刻艺术中的三种基本技法,分别是刻、拓、印。

这三法是篆刻艺术的基础,是篆刻家必备的技能。

刻法刻法是指使用刀具在印章或石块上进行雕刻的技法。

刻法要求篆刻家具有精湛的刀法技巧和准确的刀理把握能力。

刻法需要篆刻家具备对篆刻材料的熟悉与掌握,理解篆刻意境并将其准确表达在作品中。

•刻法要点:1.刀法精湛:刀刃入木之声要准确、执刀稳、力度均匀。

2.刀理把握:对不同线条的刻法要有清晰准确的把握,掌握线条粗细变化的技巧。

3.熟悉篆刻材料:对不同材料的特性要有深入了解,切实掌握材料的刻刀力度和方向控制。

拓法是指使用墨汁或颜料在拓印纸上进行拓印的技法,将印章或石刻上的图案转移到纸上。

拓法在保持原版形态的同时,赋予作品独特的印记。

拓法要求篆刻家具备细致入微的观察力和准确的用笔技巧。

•拓法要点:1.观察细致入微:准确捕捉原版图案的线条特征和纹理纹理变化。

2.用笔技巧:采用不同粗细、湿度的笔进行拓印,控制用笔的力度和速度,以保证纸面还原度和整体效果。

印法印法是指使用印章或印石将刻好的图案印制在各种材料上的技法。

印法要求篆刻家具备稳定的手势和准确的印章力度掌握能力。

印法是将篆刻艺术作品展示和传播的最重要手段之一。

•印法要点:1.稳定手势:握持印章时要稳定、均匀地施力,保证印章整体覆盖面均匀。

2.印章力度掌握:根据不同材料和印章的硬度,确定适合的印刷力度,以保证印迹清晰可见、色彩均匀。

篆刻艺术是中华传统文化的瑰宝,篆刻三法是篆刻家必备的基本技法。

通过刻、拓、印的不断实践与研究,篆刻家能够创作出具有独特风格和内涵的篆刻作品。

以上是对篆刻三法相关内容的简要阐述,希望对篆刻爱好者有所启发和帮助。

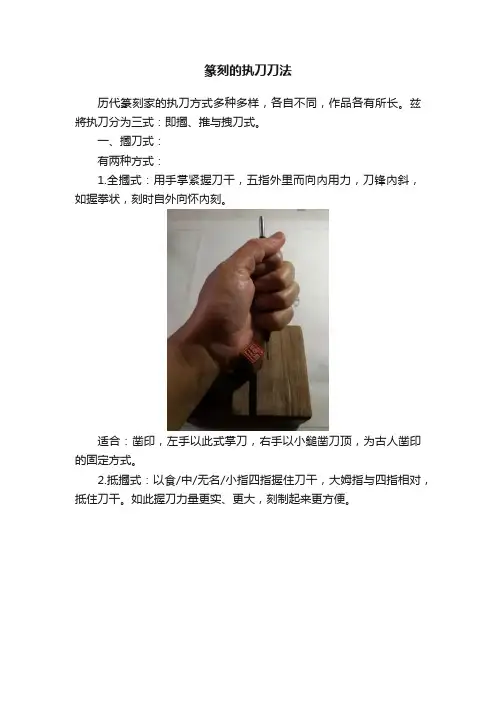

篆刻的执刀刀法历代篆刻家的执刀方式多种多样,各自不同,作品各有所长。

兹將执刀分为三式:即摑、推与拽刀式。

一、摑刀式:有两种方式:1.全摑式:用手掌紧握刀干,五指外里而向內用力,刀锋內斜,如握拳状,刻时自外向怀內刻。

适合:凿印,左手以此式掌刀,右手以小鎚凿刀顶,为古人凿印的固定方式。

2.抵摑式:以食/中/无名/小指四指握住刀干,大姆指与四指相对,抵住刀干。

如此握刀力量更实、更大,刻制起来更方便。

适合:刻制大印和气派滂薄的写意印,不宜刻制小印或精细的印。

代表人物:齐白石、祝乐山兄。

二、搜刀式:与写字执笔方式一样,有“双钩式”与“单钩式”。

1.双钩式:是以姆/食/中指三指相对,撮住刀干,以无名指抵着中指,小指抵着无名指,刻印时的方向与摑刀式相同,视目前方向內刻的。

无名指在刻制时,可以紧贴印石边缘,使力量容易由姆/食/中三指贯注於刀锋;而小指则在每一笔划刻就后,将石粉扫于已刻的空隙间,可以使印面上的字跡黑白分明。

适合:刻制1寸左右大小的印章。

因为指兴腕的力量,此式可得到高度发挥。

古人此式列为刻印执刀的不二法门。

歷代篆刻法採用双鉤式执刀方式的人最多。

代表人物:皖浙两派、吴昌硕。

2.单钩式:与写字的单钩式是一样的,是双钩的变样,一般人都不採用。

三、推刀式:和现代拿硬笔(钢笔等等)方式相同,用大/食/中三指自刀干四周撮定刀干。

自怀內的方向向前推出,叫直推式。

若是横推,叫平推式。

此式刻平直笔划容易得到很好的效果,刻精细的印也可以,採用的人也很多。

而且自从硬笔流行以来,此式刻印的人愈来愈多。

代表从物:赵之谦、黄牧甫。

赵之谦制印采用直推法。

黄牧甫制印采用平推法,他的作品、尤其是边款。

以上所述三种执刀方式,只是將执刀做了一个归纳,若干地方,尚有牵强之处,但古人谈执刀,又太简单,使学者只知其一,不能融会贯通,所以才不惴浅鄙,列举各法,俾便初习之人,有所领会。

如果说执刀只一法,则凿印之术,亦是篆刻之一部份,其执刀式又將安属?故列举历代印人执刀法以阐明其不同,而篆刻之优劣,端赖作品之佳否,执刀犹其次也。

篆刻的手法

篆刻是中国传统的一种艺术形式,它是以石材、玉石、竹木等材料,通过雕刻或刻划,将文字或图形刻印于印章上,从而产生印迹的一种手工艺术,也是中国四大艺术门类之一。

以下是篆刻的手法:刀法:篆刻的刀法包括线刻、块刻和毫刻,其中,线刻是利用刀尖或刀背的线状切口围成字形;块刻是利用利口将刀缘切削暗纹,构成字形;毫刻是利用刀口留下的细小凸起点嵌成字形。

刻法:篆刻的刻法主要包括平刻、浮雕和阴刻。

平刻是将字体平刻在石材上,用印油将油墨印于纸上;浮雕是将字体向外凸起刻在印章上,印时只需涂油墨于凸起部分;阴刻是将字体向内凹入刻在石材上,印时只需沾墨于凹印部分。

材料:篆刻所用材料多种多样,包括石材、玉石、竹木、象牙、贝壳等。

其中,是最常见和最常用的材料。

用具:篆刻所需用具包括刀子、磨刀石、刻刀、印台、印油等。

刀子是最基本的用具,用于雕刻石头或刻划图案;磨刀石用于将刀具磨利;刻刀是雕刻器具,可按照不同的需求选择不同的刻刀;印台是用于放置印章的工具。

总之,篆刻作为中国传统文化的重要组成部分,已经有着几千年的历史,它具有丰富多彩的手法和技巧。

不同的手法、刻法、材料和用具的选择组合,将创造出无数精美而独特的篆刻艺术品。

篆刻基本刀法1. 简介篆刻是中国传统艺术形式之一,它以刀法独特著称。

篆刻基本刀法是指在篆刻过程中所使用的刀法技巧和方法。

刀法的熟练程度直接影响到篆刻作品的质量和效果。

本文将详细介绍篆刻基本刀法的要点和技巧。

2. 刀具选择在进行篆刻时,刀具的选择非常重要。

常见的刀具有刻刀、写刀、细刀等。

刀具的不同会产生不同的效果,因此根据不同的刻画要求和个人喜好选择刀具。

3. 刀法要点3.1 姿势刻刀的握持姿势要正确,握刀的手臂和手腕要放松,刀尖方向要与手指自然地延长线一致。

笔者建议将无名指靠近刀尖处,拇指靠近刀锋处,食指托住刀杆与拇指相对。

这样的握刀姿势可以让刀具更易于控制。

3.2 身体动作在刻画过程中,身体的动作也是非常重要的。

要做到身体稳定,用肩臂的力量支撑手腕,刀刃要与纸面保持垂直,刀刃与纸面接触时的角度要正确,通常为40至50度的角度。

3.3 刀法力度刀法力度的轻重掌握也是篆刻基本刀法的要点之一。

太轻的力度会导致刀痕不清晰,而太重的力度则会损坏篆刻背板。

初学者可以在练习时逐渐掌握刀法的力度,以达到合适的效果。

4. 刀法技巧4.1 按压刀法按压刀法是指用力均匀地压向纸面,使刀刃在纸上产生均匀的刻痕。

在进行按压刀法时,要确保刀尖和刀锋有一定的角度,力度轻重适中。

4.2 推刀刀法推刀刀法是指以刀尖为中心点,用力向前推动刀锋,在纸面上实现切割或刻痕。

推刀刀法要求力度均匀,不得过重或过轻。

4.3 提刀刀法提刀刀法是指将刀刃从纸面上提起,产生刻痕或切割。

提刀刀法需要掌握好力度和刀尖与纸面的角度,力度太轻会导致刀刃抬起不够,力度太重则会产生不均匀的刻痕。

4.4 抬刀刀法抬刀刀法是将刀刃由纸面上抬起,使刀刃与纸面分离。

抬刀刀法需要掌握好角度和力度,以确保刀刃与纸面的切割和分离效果。

5. 刀法练习要掌握篆刻基本刀法,需要进行大量的练习。

以下是一些刀法练习的方法:1.用纸板或竹片练习切割,提高刀法的稳定性和准确性。

2.练习直线刀法,如切割直线、点划、折返线等。

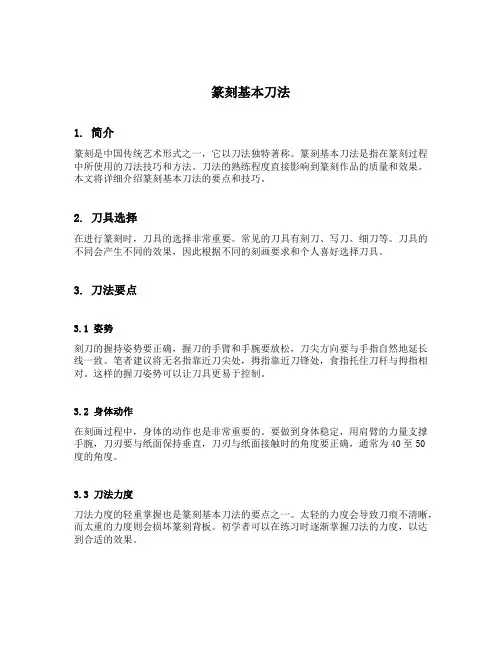

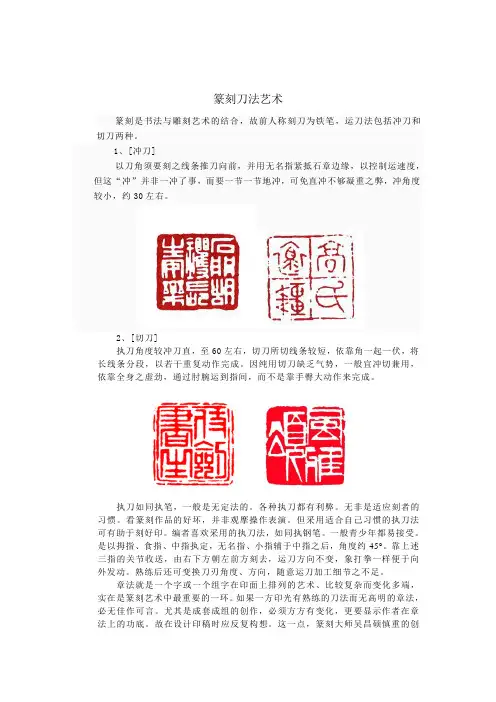

篆刻刀法艺术篆刻是书法与雕刻艺术的结合,故前人称刻刀为铁笔,运刀法包括冲刀和切刀两种。

1、[冲刀]以刀角须要刻之线条推刀向前,并用无名指紧抵石章边缘,以控制运速度,但这“冲”并非一冲了事,而要一节一节地冲,可免直冲不够凝重之弊,冲角度较小,约30左右。

2、[切刀]执刀角度较冲刀直,至60左右,切刀所切线条较短,依靠角一起一伏,将长线条分段,以若干重复动作完成。

因纯用切刀缺乏气势,一般宜冲切兼用,依靠全身之虚劲,通过肘腕运到指间,而不是靠手臀大动作来完成。

执刀如同执笔,一般是无定法的。

各种执刀都有利弊。

无非是适应刻者的习惯。

看篆刻作品的好坏,并非观摩操作表演。

但采用适合自己习惯的执刀法可有助于刻好印。

编者喜欢采用的执刀法,如同执钢笔。

一般青少年都易接受。

是以拇指、食指、中指执定,无名指、小指辅于中指之后,角度约45°。

靠上述三指的关节收送,由右下方朝左前方刻去,运刀方向不变,象打拳一样便于向外发动。

熟练后还可变换刀刃角度、方向,随意运刀加工细节之不足。

章法就是一个字或一个组字在印面上排列的艺术、比较复杂而变化多端,实在是篆刻艺术中最重要的一环。

如果一方印光有熟练的刀法而无高明的章法,必无佳作可言。

尤其是成套成组的创作,必须方方有变化,更要显示作者在章法上的功底。

故在设计印稿时应反复构想。

这一点,篆刻大师吴昌硕慎重的创作态度是值得我们学习的。

要根据文字具体的笔画、笔势、形体及字与字之间的相互关系设计出相宜的形式。

徽派篆刻兴起于明嘉靖、万历时期,当时的徽州人何震、苏宣、朱简、汪关以篆刻名家,形式成了一个徽州印人群体,被后人誉之为“黄山派”,是徽州篆刻的第一个高潮期。

前人论刀有正入刀、单入刀、双入刀、复刀、反刀、飞刀、挫刀、轻刀、伏刀、埋刀、切刀、舞刀、涩刀、迟刀等十四说。

又有留刀、补刀、复刀、冲刀、平刀五法。

实可概括为切刀、冲刀、冲切结合三种。

冲刀法启发于传统的"凿印",至明清有大的发展和完善。

篆刻边款的六种刀法

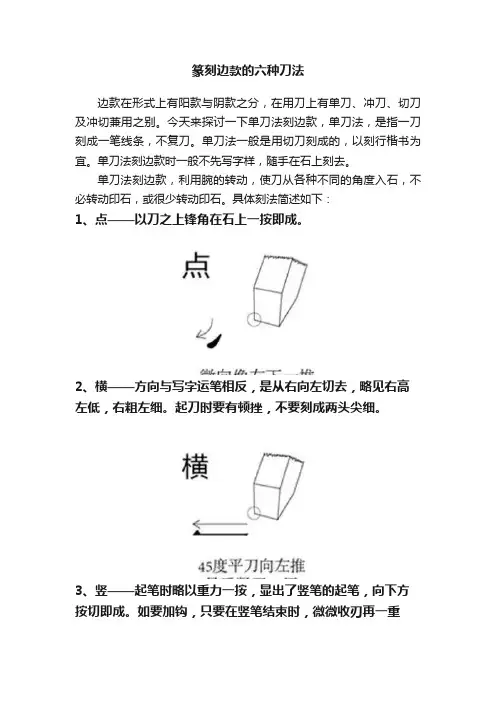

边款在形式上有阳款与阴款之分,在用刀上有单刀、冲刀、切刀及冲切兼用之别。

今天来探讨一下单刀法刻边款,单刀法,是指一刀刻成一笔线条,不复刀。

单刀法一般是用切刀刻成的,以刻行楷书为宜。

单刀法刻边款时一般不先写字样,随手在石上刻去。

单刀法刻边款,利用腕的转动,使刀从各种不同的角度入石,不必转动印石,或很少转动印石。

具体刻法简述如下:

1、点——以刀之上锋角在石上一按即成。

2、横——方向与写字运笔相反,是从右向左切去,略见右高左低,右粗左细。

起刀时要有顿挫,不要刻成两头尖细。

3、竖——起笔时略以重力一按,显出了竖笔的起笔,向下方按切即成。

如要加钩,只要在竖笔结束时,微微收刃再一重

按,即成一钩。

4、撇——以上锋角下刀后,向左一按即成。

5、捺——一般刻成长点,运刀方向同写字也相反,是从右下向

6、竖钩——简单地讲是将一竖改为向两个方向斜刻,结束时略微提一下刀刃,再重按一下即成一钩。

也可在钩时,以下锋

角从笔画出锋处,向笔画起笔方向补切一刀成一钩,要注意笔画不要分离。

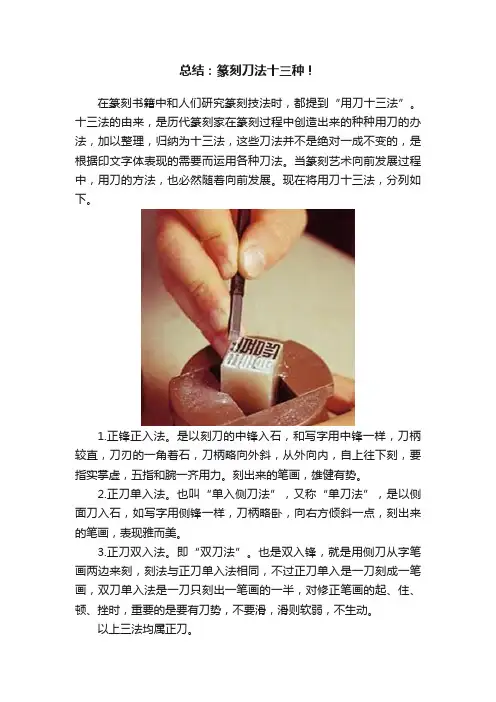

总结:篆刻刀法十三种!在篆刻书籍中和人们研究篆刻技法时,都提到“用刀十三法”。

十三法的由来,是历代篆刻家在篆刻过程中创造出来的种种用刀的办法,加以整理,归纳为十三法,这些刀法并不是绝对一成不变的,是根据印文字体表现的需要而运用各种刀法。

当篆刻艺术向前发展过程中,用刀的方法,也必然随着向前发展。

现在将用刀十三法,分列如下。

1.正锋正入法。

是以刻刀的中锋入石,和写字用中锋一样,刀柄较直,刀刃的一角着石,刀柄略向外斜,从外向内,自上往下刻,要指实掌虚,五指和腕一齐用力。

刻出来的笔画,雄健有势。

2.正刀单入法。

也叫“单入侧刀法”,又称“单刀法”,是以侧面刀入石,如写字用侧锋一样,刀柄略卧,向右方倾斜一点,刻出来的笔画,表现雅而美。

3.正刀双入法。

即“双刀法”。

也是双入锋,就是用侧刀从字笔画两边来刻,刻法与正刀单入法相同,不过正刀单入是一刀刻成一笔画,双刀单入法是一刀只刻出一笔画的一半,对修正笔画的起、住、顿、挫时,重要的是要有刀势,不要滑,滑则软弱,不生动。

以上三法均属正刀。

4.冲刀法。

又名“飞刀法”。

就是用刀一直向前直刻,如冲锋状。

方法是指实掌虚,五指和腕用力,将刀刃的一角着石,刀柄向外斜,从外向内,自上向下刻。

另外,执刀与前相同,只是以无名指和小指顶住石章右侧以控制力量,并避免跑刀。

刀柄向内斜,自怀内向外推,自下而上直冲过去,在一印刻完后,如感到不足之处,也要用冲刀补救。

这种刀法,刻白文印较妙,笔画细而古雅。

5.涩刀法。

又名“挫刀法”。

就是行刀时审慎前进,欲行不行,在行刀之中,微微摇曳其刀锋,今其笔画之两边相摩盪,产生涩滞的效果。

此法用之摹古,却能得神。

6.迟刀法。

就是用力沉着,刻的笔画较深。

7.轻刀法。

即行刀轻举,不痴重,在刻到两笔画紧紧相依的险要处,行刀要轻稳而锋利。

如刻石质松软的印章和刻小字多的印章,多用此法。

8.埋刀法。

是用刀深刻,不露刀锋,如写字中的藏锋不露,有人把它叫“伏刀”。

9.舞刀法。

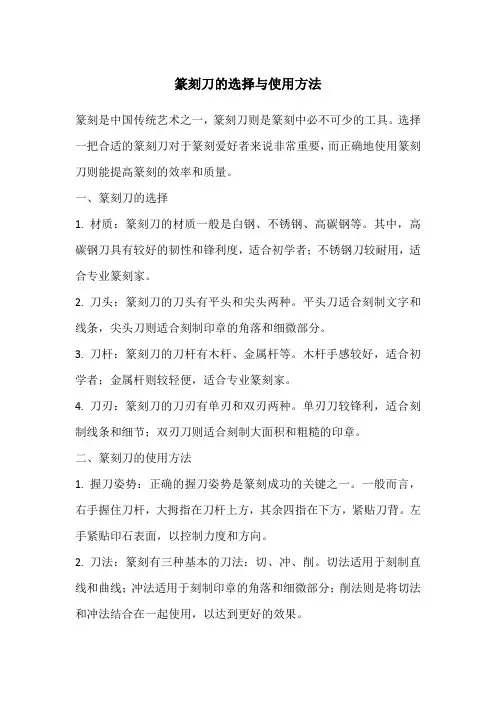

篆刻刀的选择与使用方法篆刻是中国传统艺术之一,篆刻刀则是篆刻中必不可少的工具。

选择一把合适的篆刻刀对于篆刻爱好者来说非常重要,而正确地使用篆刻刀则能提高篆刻的效率和质量。

一、篆刻刀的选择1. 材质:篆刻刀的材质一般是白钢、不锈钢、高碳钢等。

其中,高碳钢刀具有较好的韧性和锋利度,适合初学者;不锈钢刀较耐用,适合专业篆刻家。

2. 刀头:篆刻刀的刀头有平头和尖头两种。

平头刀适合刻制文字和线条,尖头刀则适合刻制印章的角落和细微部分。

3. 刀杆:篆刻刀的刀杆有木杆、金属杆等。

木杆手感较好,适合初学者;金属杆则较轻便,适合专业篆刻家。

4. 刀刃:篆刻刀的刀刃有单刃和双刃两种。

单刃刀较锋利,适合刻制线条和细节;双刃刀则适合刻制大面积和粗糙的印章。

二、篆刻刀的使用方法1. 握刀姿势:正确的握刀姿势是篆刻成功的关键之一。

一般而言,右手握住刀杆,大拇指在刀杆上方,其余四指在下方,紧贴刀背。

左手紧贴印石表面,以控制力度和方向。

2. 刀法:篆刻有三种基本的刀法:切、冲、削。

切法适用于刻制直线和曲线;冲法适用于刻制印章的角落和细微部分;削法则是将切法和冲法结合在一起使用,以达到更好的效果。

3. 用力技巧:在篆刻过程中,用力要均匀、适当,避免用力过大或过小。

用力过大可能会导致刀刃变形,用力过小则可能无法达到预期的效果。

4. 磨刀技巧:在使用过程中,篆刻刀会逐渐变钝。

因此,要适时磨刀,以保持刀刃的锋利。

磨刀时,要用磨石或磨刀纸,将刀刃在水中沾湿后进行磨砺。

5. 维护方法:在使用完毕后,要及时清洗篆刻刀,并将刀刃插入保护套中,以避免意外伤害。

同时,要避免将篆刻刀放置于儿童触及的地方。

总之,选择合适的篆刻刀并正确地使用它,是篆刻爱好者需要掌握的基本技能之一。

只有通过不断的实践和学习,才能提高自己的篆刻水平,创作出更加精美的作品。

篆刻的基本刀法篆刻是一种传统的中国艺术形式,它是用刀在印章上刻字、刻画图案的技艺。

篆刻的基本刀法是掌握篆刻技巧的基础,下面将逐一介绍。

首先是描线刀法。

在篆刻中,描线刀法是最基本的刀法之一。

描线刀法主要是用刻刀的刀尖沿着要刻的线条轻轻地描摹,力度要适中,刀尖与印章的接触要轻柔。

描线刀法的目的是勾勒出印章上的线条,使得线条清晰、流畅。

其次是切削刀法。

切削刀法是用刀刻出印章上的浮雕部分。

切削时要掌握好力度和角度,刀尖要与印章垂直接触,用力均匀、稳定。

在切削刀法中,要注意刀尖与印章的接触面积,过大会导致力度不均匀,过小则可能刻出不清晰的线条。

再次是掏空刀法。

掏空刀法是用刀在印章上刻出凹陷的部分,使得字或图案凸显出来。

掏空时要掌握好力度和深度,刀尖要稳定地进入印章内部,但不要刻得过深,以免损坏印章。

最后是平刀刀法。

平刀刀法是刻制印章平坦的部分,主要用于刻制印章的边框和背景。

平刀刀法要求力度均匀、稳定,刀尖与印章的接触要平稳,以保证刻出平整的线条。

除了以上介绍的基本刀法外,还有一些高级刀法,在篆刻中也有重要的应用。

例如点刀法,点刀法是用刀尖在印章上连续点刻,形成点状的效果。

点刀法常用于刻制印章的纹饰和背景。

另外还有提刀法,提刀法是用刀在印章上刻出浮雕部分的纹理和细节。

提刀法要求刀尖力度适中,刀锋要与印章的曲线相匹配,以保证刻出细腻的效果。

最后要提到的是刻刀的使用。

刻刀是篆刻的主要工具,刀柄要握紧,刀尖要锋利,以便于精细的刻划。

在使用刻刀时,要注意刀尖的角度和力度,以及刀锋的磨损程度。

刀尖太钝会导致刻出的线条不清晰,刀尖太尖则容易划伤印章。

以上就是篆刻的基本刀法技巧的介绍。

掌握好这些基本刀法,对于篆刻技巧的提高至关重要。

当然,篆刻还有更为复杂的技法和创作方法,需要在实践中不断学习和探索。

希望本文对您了解篆刻的基本刀法有所帮助。

正入正刀法:刻印刀法之一。

一刀去,又一刀去谓正刀。

刀用中锋刻。

刀杆略竖与印面垂直成45°角,以刀尖直入印石。

单入正刀法:用刀侧锋刻。

刀栏略卧与印面成35°角,刀刃刀尖略向外倾,以斜锋入印石。

双入正刀法:用侧刀从字划的两边刻,两刀刻出一笔。

双入正刀法:用侧刀从字划的两边刻,两刀刻出一笔。

冲刀法:冲刀法的执刀方法可以用五指、三指握拳式三种方法,其特点是刀刃在印石上以冲走运行的方式镌刻线条。

在运刀过程中,要注意把握起刀、行刀和收刀的表现方法和要求。

①起刀:用刀角自右向左入石,刀柄与印面呈三十五度角状。

角度太小,刀身会碰擦印面,手指易接触印框;角度太大,刀刃与印面垂直,也难以着石,运行不易。

②行刀:刻刀运行时,要控制好角入石的深度,运刀要保持运力平稳,不要太浅,太浅者刀迹浮滑,纤弱无力;太深会使刀角陷入石中,难以再运行。

若不注意隐入石中,应提起重新调整角度,再行运刀。

冲刀的速度也不宜过快、过猛,否则会导致线条破碎,而且难以收刀。

运行时要用无名指抵住石章的右侧,以控制刻刀的适度冲力,防止刻刀滑出。

③收刀:要适可而止。

做到胸有成竹,及时收刀,不要使刀尖超了界限,锋芒毕露。

同时,还要防止因用力过猛而使刻刀冲出限度,破坏其它线条,甚至刻伤左手。

用力要稳健,保持及时能放能收,行则有力,停则立止。

涩刀法:不疾不徐,将放故留,微微摇曳其刀锋,呈欲行不行之状。

迟刀法:徘徊审顾,谓之迟刀。

刻印下刀,必须审顾,不能任意为之。

一说用刀时沉着前进,刻的较深。

留刀法:凡刻至两笔相接转折处,意到刀不到,不宜一刀刻足,留有收拾余地。

存意而不存形,故无刀可言,只用于转折处之虚笔。

复刀法:一刀不到,再复之也,看病在何处,复刀救之。

轻刀法:轻举不凝重,谓之轻刀。

石质松软,以及印小文多者用之。

一说用刀时,在刻到两笔紧连相依的险要处,行刀须轻稳而锋利。

埋刀法:用力沉着,用刀深刻,不露刀锋。

切刀法:起刀时,刀杆与印面约构成四十度交角,先将刀角似正锋锲入,而后使劲旋动腕力将刀把扶起,使刀刃全部入石为止。

篆刻初学者入门技法:冲刀法冲刀法是篆刻创作中最常用的技法之一。

其方法是执刀从线条的一端向另一端猛力冲刻,因运力较连续,中途也少停留,行刀明快,势如破竹,形成的线条挺拔酣畅。

刀身竖立中正的,行刀遇到的阻力较大,线条两侧石屑剥落,刻出的线条边缘会形成微微的起伏,就好像笔毫杀锋入纸,随用力轻重而形成的轻微震荡,有一种凝涩之感。

二金蝶堂如赵之谦刻“二金蝶堂”,字形结体方正,线条圆浑遒劲、以中锋深人的冲刀法形成的线条边缘,有极其细微的波动变化,给人以涵虚入朴之感。

刀身偏侧的,刻出的线条就有了向线与背线之分。

向线是指刻白文线条时刀刃向上的一面,因石屑崩落显得较为燥烈,刀刃向下一侧为背线,刀痕较为光整,刻朱文时向背关系恰好相反。

马上斜阳城下花如齐白石刻“马上斜阳城下花”,用刀多偏侧直冲,形成了一侧光滑平整,一侧爆裂粗糙的线条,给人以生辣迅捷、无拘无束的痛快淋离感。

根据行刀方向,冲刀技法又可划分为单刀与双刀。

单刀是指一刀完成一根白文线条,在刻治过程中基本上将笔意与刀味予以充分表达,不再重复补刀,较适用于细线条及较小的印面。

大乘如李刚田刻“大乘”一印,用刀挺爽劲峭,刀锋略而直冲,由于不复刀、不修饰,线条因而在细劲中带有甲骨文刻痕般的峻利感。

值得注意的是,朱文因必须以两刀在线条两侧完成,故不存在真正意义上的单刀。

双刀是指在同一刀痕上重复走刀,方向可以相同,也可以相反,同时,由于入刀角度的正与侧,刀刃通线的向与背等不同,形成的刀味效果也更为复杂多变。

同方向双刀形成的白文线条,也可以有单刀般一侧光洁一侧燥烈的效果,但因加粗了线条的宽度,会比单刀刻痕显得更为厚重。

如李刚田刻“有恒者”比之“大乘”印,同样一侧线条刀痕略有崩裂,但后印比前印更为粗壮雄浑,就是因为后印在运刀时,稍离第一刀刻痕边缘,同方向再加一刀,使线条在不失挺劲的前提下更为饱满浑厚。

反方向而施的双刀,可以形成两侧崩裂或两侧光洁的效果。

大盈若冲如王镛刻“大盈若冲”,虽是朱文,但用刀一来一去向线侧冲,使线条两侧边缘都产生了爆裂状崩碎,大有“风雷恍忽腾蛟螭,土弃石裂堆琉璃”的金石意味。

篆刻的握刀方法

篆刻是中国传统的一种艺术形式,它通过刻制印章,使文字和图案在印章上呈现出立体的效果。

而要进行篆刻,就需要掌握正确的握刀方法。

握刀是篆刻过程中非常重要的一环。

正确的握刀方法可以帮助篆刻者更好地控制力度和刀法,从而刻出美观准确的图案和文字。

以下是几种常见的握刀方法:

1. 手柄握法:将刀柄握在手掌中间,大拇指和食指分别放在刀柄的两侧。

中指、无名指和小指自然弯曲,轻松地搭在刀柄上。

这种握刀方法适合细致的刻画,可以更好地掌握力度。

2. 高抱握法:将刀柄抱于手掌,大拇指和食指夹紧刀柄。

中指、无名指和小指将刀柄抬高,放在食指指节的后方。

这种握刀方法适合刻写较大的文字和图案,可以发挥力度和速度的优势。

3. 低抱握法:将刀柄抱于手掌,大拇指和食指夹紧刀柄。

中指、无名指和小指将刀柄压低,放在手掌下方。

这种握刀方法适合刻写较小的文字和细节,可以更好地掌握刀法的灵活性。

无论采用哪种握刀方法,都需要注意以下几点:

首先,握刀要稳。

手部和手腕要保持相对稳定的姿势,以免在刻刀行进中晃动导致刻痕不准确。

其次,力度要掌握得当。

刀刃和印章的接触力度应该均匀,既不能过轻以至于刻痕不明显,也不能过重以至于损伤刀刃或印章。

最后,要注重刀法。

刀法的灵活运用可以使得刻痕更加流畅自然。

在刻刀行进中,应该学会控制刀刃的角度和力度,实现不同线条的刻画效果。

总之,握刀方法是篆刻过程中关键的一环。

通过正确的握刀方法,篆刻者可以更好地掌握力度、速度和刀法,创作出精美的印章作品。

篆刻刀法基础——入门十三刀刀法是篆刻艺术特有的表现手段。

元代以前印章多为铸造。

即使需假刀刻的玉、牙、骨等印章材料,也因硬度较高,需要借助于琢磨器械。

用刀刻制印章,是随着印章与书画艺术结合,艺术印章需要量骤增,井发现软质石料成为印章主要材料后,制印才逐渐形成以刻为主。

篆刻刀法也随之成为人们有意识追求的篆刻技法。

经过几代篆刻家的探索,被总结为14种刀法(一说为13种)。

概括起来可分为:1,篆刻执刀方法第一种:与执笔法近似,用拇指和食指捏住刀柄,中指抵住刀柄.无名指和小指紧贴中指。

刻印时五指齐用刀,小指向前伸.触及印石,起稳定腕力控制平衡的作用。

这种握刀法刀转动自如,便于灵活细致地表现印文线条的微妙变化。

适用于质地较软的小型印材,刻细劲的朱文铁线篆印。

第二种:用拇指抵住刀柄,其余四指握柄上端,五指合力自上而下运刀。

刻印时指掌俱实,全靠手腕的灵活运作。

这种执刀方式便于发力,所刻印文线条浑厚富于力度,适宜刻白文大印。

2,运刀的方法冲刀法刀柄侧斜,以刀角入石。

指实掌虚,五指和乎腕用力推刀,作上下、左右、顺逆的冲刻。

其中横冲是以刀外向倾斜,刀锋右角插入石中。

运刀时.中指自右外向左推刀。

竖冲则以中指拨刀,上下向运刀冲刻。

逆冲是以拇指、食指捏刀柄,中指后抵,卧刀柄于掌侧“虎口”,自下向前推冲。

运用冲刀法时无名指和小指起定位作用,抵住印面.控制力量,防止跑刀。

冲刀法适宜刻白文印,冲刀要用力适度、均匀,用力过猛或入刀太深,会感到运刀艰涩难行,不能游刃自如;用力过小或不均,入刀浅:则刻出的线痕会飘浮、纤弱。

冲刀法便于表现印文圆润流动的笔势,线条遒劲挺拔。

切刀法五指握刀,刀柄垂直,以刀角入石,运用腕力频频向下按刀,使两刀刀角交替切进石内,将切出的刀痕连接成印文线条。

切刻时按刀用力不要太重,使刻出的跳刀痕迹错综不齐,形同锯齿。

应使切刻出的线条气势连贯,浑然一体。

切刀法所刻印文浑厚苍劲,刀法意味浓厚,并能锲刻较硬质的印材。

冲切混合法以冲刀为主,运行中参用切刀,切冲互补,增强刀法的表现力,丰富用刀韵味。

篆刻的刀法刀法是篆刻美的最终体现,是篆刻艺术的直接表现手法。

1,运刀法篆刻的基本刻刀法只有两种,即:冲刀法和切刀法。

A,冲刀法,就是刻刀入石后,以一定的角度向前冲刻,指与腕须密切配合,用力要均匀,行动宜果断,冲刻过程中,刻刀的角度不变。

这是篆刻用刀得关键,必须反复练习。

在逐步提高得基础上,务求在镌刻中做到(以刀代笔)的作用,将篆法得笔意充分体现出来。

起刀后,不但要大胆运刀,而且要目标准确,沿笔画边缘运进,做到丝毫不爽。

最好能避免复刀重刻。

这样刻出来的线条,比较挺拔酣畅,干净利落,放纵而有气势。

根据个人习惯的不同,可有上往下冲,由下往上冲,由右往左冲三条路线。

在用力冲进过程中,要注意刀角不使深陷,就不得更进了。

冲刀运刀由右向左、由外向内,或者向身体反方向冲去。

刀锋入石后,掌握一定的深浅度,力量要匀,运刀速度略快而又能把握住,即虽然是一刀顺势冲去,但到该停处就停住,不会冲出刀外而划破手指。

这是个基本功,就如驱使马奔跑,然到悬崖处,缰绳一勒就能兀然而止。

冲刀法可分为长冲刀和短冲刀,长冲刀就是一根线条一冲到底,一次完成,这需要很强的腕力和对刀的把握能力。

短冲刀就是一根线条分几次完成。

典型的例子要算齐白石的“中国长沙湘潭人也”的白文印,内含一股“冲劲”B,切刀:按上述起刀法起刀,先伏后起,(指刀柄)。

切刀法就是以刀角入石,刀杆起伏切割完成。

在一起一伏的连续动作下,一个刀痕接一个痕地连缀而成笔画之一缘。

在一起一伏之间,刀痕十分清晰,要求前后衔接得浑成自然,切忌矫揉造作,刻成规律性的锯齿之状。

可分为长切刀和碎切刀两种:长切刀切的幅度大些,可得猛利爽劲;碎切刀一点一点的切,切出的线条含蓄温厚滞涩,有古拙苍茫感。

切刀法的线路一般有由下往上切和由右往左切两种,少有有上往下切的。

切刀运刀由右向左、由外向内,先将刀锋切入石内,使刀杆顺笔画方向摆动,一起一伏地切刻前进,如人在沼泽地行走,一步步拔腿向前搬动。

这样切刻出来的线条留有逐步移动的刀的痕迹,显得沉稳泼辣。

篆刻实用小知识

篆刻是一种古老的中国艺术形式,也被称为印章雕刻。

以下是一些关于篆刻的实用小知识:

1. 篆刻工具:传统篆刻工具包括刻刀、砚台、砚石和墨。

刻刀是用来雕刻印章的主要工具,砚台和砚石是用来磨墨,墨则用于印章。

2. 篆刻印材:传统的篆刻印材主要有石材、牛角和木材。

石材是最常用的印材,如朱砂石、田黄石等。

牛角印材也常见于篆刻,木材印材主要用于制作便携式的印章。

3. 篆刻技法:篆刻技法包括直刀法、圆刀法和削刀法。

直刀法是最基本的技法,使用刻刀直接在印材上刻划。

圆刀法则是使用带弧度的刀刃进行刻划,削刀法则是利用刀刃的削减来形成刻痕。

4. 篆刻字体:篆刻使用的字体一般是篆书或小篆。

篆书是古代的一种字体形式,小篆则是篆书的简化版,常用于篆刻印章。

5. 篆刻分类:篆刻可以分为印章和篆刻艺术两类。

印章主要用于盖章,具有实用性和法律效力。

而篆刻艺术则强调艺术性和审美价值,通常作为艺术品或收藏品。

6. 篆刻传统:篆刻具有悠久的历史传统,自古就有篆刻家和篆刻作品的流传。

中国的文人士大夫常爱好篆刻艺术,并以篆刻为一种文化修养。

7. 篆刻艺术欣赏:篆刻作品以其独特的线条、形态和意境,具有独特的魅力。

欣赏篆刻作品时,可以关注字体的造型、线条的流畅、印章的整体构思和艺术家的创意。

篆刻基本刀法(图文)刀法犹如书法的笔法,是篆刻艺术的表现方法之一。

印章的篆法、章法、线条,最后均要通过刀法去完成。

不熟悉刀法是刻不出精美成功的作品来的。

刀法由执刀法、运刀法和基本刻法三部分组成。

(一)执刀法执刀如同执笔。

在篆刻家手中,刀有“铁笔”之称。

正确的执刀方法,能冲切任意,轻便灵活,游刃有余。

常见的执刀方法有两种,即:三指法,也称指捏式;拳握法,也叫整握式。

1.三指法三指法是以大拇指、食指、中指执住刀杆,成三指鼎立之势,无名指、小指辅贴于中指,中指端离刀刃约1厘米左右,刀杆与印面约成30°夹角,似执钢笔式。

执钢笔,三指法已足能书写。

执刀,由于石质有一定硬度,为防失控,中指端须顶住石章顶侧,以控制运刀速度,无名指、小指紧贴中指,做到五指齐力,由右向左推进(见图6—4)。

2.拳握法拳握法虎口朝上,整把握住刀杆,刀杆略向前侧(向身外),与印面成60°左右夹角(见图6—5)。

掌、腕、指、臂同时发力,向身内犁进。

拳握法由于整把握刀,用臂、腕带动手,力强势足,运刀长驱直入,长冲短切均可。

两种执刀法各有优点和不足。

三指法灵活轻便,运刀变化丰富,然而刻较大的印章力量不足。

拳握法力强势足,刻大印、巨印,线条雄强浑厚,但灵活性较差,不易表现细微变化。

其他还有正刀法、五指斜执法等执刀方法。

正刀法刀杆与印面垂直,古人有“执刀如执笔”的比喻,故此法与执毛笔相同。

运刀时虽然用腕带动指,但指力毕竟有限,所刻线条软弱,运刀也不够灵活。

五指斜执法其实是三指法的变化执法,用于冲刀。

此法执刀比三指法平些,五指辅刀杆疾冲,所刻线条迅猛酣畅,具霸悍之气。

(二)运刀法运刀法是刀刃在印面上的切割运动之法。

古人在印论中所述名目繁多,十分混乱,有的甚至故弄玄虚,使初学者读后不知所云。

其实运刀的基本方法主要的只有两种,即冲刀法和切刀法。

1.冲刀法冲刀法是沿着笔画向前推进的犁割方法。

三指法和拳握法均能使用。

三指法,左手执石,右手五指齐力,以刀的一角入石,以腕发力,刀杆横于胸前,与印面成30°夹角,无名指顶住印石上侧端,用力从右至左推进,犁出一条“V”形沟(见图6—6)。

拳握法,刀杆竖斜于印面,左手执石,右手紧握刀杆,以刀的外侧角入石,由外向里犁进(见图6—7)。

冲刀法除以上两种方法外,还有三指竖冲法。

执刀方法与三指法相同,左手的食指、中指、无名指和小指执石,掌竖于胸前,拇指翘起,顶住刀杆后下侧,两手配合一起发力,由内向外推进。

左右两手的分工为:左手除执石外,拇指顶住刀杆负责向前推进,也起杠杆的支点作用;右手只需执稳刻刀,掌握运行方向、刀杆斜度和刻入深浅(见图6—8)。

这种竖向冲刀法,优点是两手合力,运刀轻松自如,刻直线长驱直入,但圆转和精微处不及三指法灵活。

冲刀法运刀,应注意起刀刀角入石不能太深,深则运刀不畅。

初习冲刀线条不要一冲到底,要一段一段地冲,否则易走偏和线条缺乏凝重之感,待腕下有一定功力后,再习长冲。

长冲与短冲相结合,能出现不同质感变化的线条。

2.切刀法切刀法是刀刃在印面一刀接一刀切割运行的方法。

执刀方法与冲刀相同,但刀杆与印面的角度有所改变,约成65°角。

切割方法:起刀刀锋以一角入石,运刀方向为三指法向左,拳握法向内(怀里),以入石的后刀角作支点,用力往所刻方向推杆,刀刃徐徐入石,直至前刀角全部入石,再前移接第二刀。

重复第一刀的运动过程,刀刀相接,直至完成所需切割的线条(见图6—9)。

另一种切刀方法是以刀刃的一部分依靠刀角一起一伏运动切割,这种切法被称为细碎切刀。

切刀法运刀,应注意刀刀衔接自然,其中又有变化,忌刀角太露或出现有规律的刀触痕迹。

冲刀和切刀是两种不同的刀法,线条形质特征也是完全不同的。

冲刀的线条酣畅淋漓,劲挺明快;切刀则稳健凝重,峻峭苍润。

在篆刻流派印中,“皖派”以冲刀见长,“浙派”以切刀取胜,各自形成了独特的刀法特征(见图6—10)。

同时在刀法上,同样用冲、切两种方法,由于各人的习惯和追求不同,都会产生不同的线条效果。

入刀直下和在运行过程中摇曳刀锋,即古人所称的“舞刀”,前者为光洁爽朗,后者则增加了字口破碎的毛涩冶炼感。

再者,刀杆与印面的角度不同,也会产生不同的效果。

如夹角大,刃口与石摩擦力小,刻出的线条深而畅;夹角小,刃口与石摩擦力大,刃口激石,一面自然迸裂,雄强霸悍,宽而浅。

所以运刀只需略微变化,线条便能千变万化。

除以上两种运刀方法之外,还有一些辅助性刀法,如披刀法、旋刀法、平刀法等。

披刀法是在一边刻出的线条较宽,已基本够所需宽度,然后再在另一边用刀披削而过,线条一边光洁,另一边略有锯齿状。

这一刀法与两边同等着刀的效果是不一样的。

旋刀法刻白文,线条的两端呈“∑”形棱角,一般用刀角点切割平。

用旋刀法能使线条两端产生圆起圆收的浑厚感。

方法为:刀角顶住线条顶端一侧,刃口向笔画内转动,便有圆笔之势。

平刀法是有时用来刻阳文印清底的刀法。

刀刃平着印面,铲入石中,清去线条以外的多余部分,使线条凸起。

也有用此法刻线条的,但过于呆板。

9练习:(1)刻直线练习。

在印面用笔画出数道直线,以冲、切刀法镌刻。

线条力求直,从中体会直线的运刀、力量和刀锋角度与方向的关系(见图6—11)。

(2)刻圆弧练习。

三指法为逆时针方向;拳握法为顺时针方向。

运刀时刀石配合,同时发力,以刀就石,以石凑刀(见图6—12)。

(三)基本刻法基本刻法是刻出笔画的阴(白文)、阳(朱文)线条。

方法有双刀法、复刀法、单刀法。

1.双刀法双刀法是指一个笔画需要用两刀,一去一返才能完成。

以刻白文横画为例,沿墨线一侧端起刀,侧锋,刀刃切割墨线边缘,刀角激石在墨线中,似锯齿形,边缘光洁,刻至墨线另一端。

将石章调转180°,用第一刀同样的方法起刀,再刻去线条的另一半。

最后刻去两端不齐的燕尾(∑),双刀白文横画即完成(见图6—13)。

刻朱文与白文相反,白文是刻去墨线,朱文是保留墨线,刻去线条以外的石面。

以刻横画为例,从墨线一端起刀切割墨线边缘,刀锋侧向与白文相反,刀角激去线条外的石面,行至另一端。

调转石章180°,用相同的方法刻去线条的另一边。

按墨线长度,两端用点切刀断开,朱文横画即完成,笔画呈凸形(见图6—14)。

2.复刀法复刀法也是两刀完成一个笔画。

第一刀从墨线的中心线侧锋入刀,刀角激石刻去墨线的一半,石章不作调转,再以同一方向刻第二刀,刻去另一半。

复刀法一边光洁,另一边呈锯齿形,与单刀法有异曲同工之妙(见图6—15)。

3.单刀法单刀法是一刀完成一个笔画。

从线条的一端起刀,视笔画的粗细,控制刀锋的正侧角度,腕指同时发力,运至尾端,墨线全部激掉。

线条一边光洁,另一边呈锯齿状(见图6—16)。

齐白石的白文印便用此法。

单刀比双刀难度要大些,可在腕下有一定功夫后再尝试。

图6—17为双刀法与单刀法不同艺术效果的比较。

9《篆刻刀法》来源:百度《篆刻刀法》执刀法书法讲究笔法,需要有正确的执笔姿势:刻印讲究刀法,也要注意执刀姿势。

前二种刀法,本文将着重就这二种刀法加以解说。

执刀之法,也因冲、切之不同,而稍有差异。

刻冲刀时,常见的是以拇指和食指夹住刀把,中指承于下方,无名指与小指叠起紧贴中指下,一起发力撮定。

刀杆横卧于掌骨之上,使之稳定。

其式略似执钢笔,但五指稍为伸展。

刻切刀时,常见的是将刀把竖起,略似执毛笔的样子,而手指应向掌心收缩,虎口闭拢,掌须竖直,同时使用腕力锲刀入石。

执刀的姿势正确与否,主要是看这种执法,是否能使手腕的动作利索,使腕力能得道尽量发挥。

例如,在以上二式以外,也有人作捏拳式得,只要能达到满意得效果,也可以使用。

起刀法运用冲刀刻印,不要用刀刃正锋直入。

刀杆与印面须成三十度交角。

刀刃一般应向内倾,即以外刀角接触印面,里刀角向身。

起刀时,用外刀角使劲锲入。

这种起刀谓之(侧入法)。

若用切刀刻印,刀杆先偃后起。

起刀时,刀杆与印面约构成四十度交角,先将刀角似正锋锲入,而后使劲旋动腕力将刀把扶起,使刀刃全部入石为止。

这种起刀谓之(正入法)。

冲刀必须(侧入),刀刃与印面约成二十度交角,刀过之处,靠身一缘刀痕成斜坡状,外缘刀痕自然爆出(如图四)。

冲刀切忌(正入),尚正锋前冲,则刻痕必细,且毫无意趣。

运刀法(一)、冲刀:刀角入石后,就按一定方向奋力运刀冲进,指与腕须密切配合,用力要均匀,行动宜果断。

这是篆刻用刀得关键,必须反复练习。

在逐步提高得基础上,务求在镌刻中做到(以刀代笔)的作用,将篆法得笔意充分体现出来。

在正常得情况下,大都是左手撮住印章(也可纳入印床),右手执刀,刀锋指向左方。

起刀后,不但要大胆运刀,而且要目标准确,沿笔画边缘运进,做到丝毫不爽。

最好能避免复刀重刻。

(稳、准、狠)三字,乃用刀的基本要求。

为了能做到这一点,可在奏刀时,除以拇指、食指、中指撮住刻刀外,以无名指和小指顶住在石章的右侧一边,可使运刀比较稳当,且能防止因用力过猛而失去控制(如图五)。

在用力冲进过程中,要注意刀角不使深陷,就不得更进了。

(二)、切刀:按上述起刀法起刀,先伏后起,(指刀柄)在一起一伏的连续动作下,一个刀痕接一个痕地连缀而成笔画之一缘。

在一起一伏之间,刀痕十分清晰,要求前后衔接得浑成自然,切忌矫揉造作,刻成规律性的锯齿之状(如图六)在我国篆刻史上被称为(皖派)的作品,是善于运用冲刀刻印的典型流派。

(浙派)诸家的作品,是善于运用切刀刻印的典型流派。

(三)、双刀法:凡把笔画周围空隙部分刻去,盖出印来的印文呈红色的称(朱文)(阳文);反之,把印章文字刻去,而保留笔画之外的部分,盖出印来,印文呈白色的称(白文)(阴文)。

刻朱文时,应从紧沿笔画外缘之右端起刀,向左方或冲或切,刻至笔画之尽头为止(如图七)。

再将印石倒旋过来。

如上法刻另一缘,顺手在笔画之两端各施一短刀,就刻成了一笔。

凡每一笔画至整个印章,用这样方法刻成的,称为(双刀法)。

刻白文时,则从笔画内缘之右端起刀,向左方或冲或切,刻至笔画的尽头收住。

这时需要防止过头,因为不足还可以补刀,过头就难于收拾了。

一缘刻好,再倒旋过来刻另一缘,最后以刀角轻切两端完成一笔。

这同样是(双刀法)。

(四)、单刀法:凡刻白文,可用双刀,也可用单刀。

所谓单刀,即每一笔画基本上用一刀刻成,并不倒旋过来,再刻一刀。

单刀刻印多用冲刀。

运刀须果断而力猛,不滞不涩,刀过之处,内缘平齐,外缘糙裂,不加修琢,自然成趣。

但初学者宜先学双刀,因单刀成型,短期内不易掌握。

用切刀连贯成笔画的细白文,也称(单刀法)。

印章一道滥觞于先秦,盛于两汉,魏晋以来渐趋衰微。

宋元间偶有人涉此道,至明方为广大文人学士自觉奉为艺术。

这其中一个重要原因便是花乳石引入篆刻并得以普及,文人得以亲自操刀镌印。

由于实践的不断深入,明人在理论上就有了诸多总结。

本文试从不同角度对明人印论中刀法论的部分进行粗浅爬梳。

明王朝自公元1368年至1644年清军入关,历时277年,而印学理论著作则集中在隆庆至崇祯年间,只有七十余年,占整个明王朝的三分之一弱。