岩石圈与地表形态.

- 格式:doc

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:4

高一地理岩石圈与地表形态知识点精选

高一地理岩石圈与地表形态知识点精选

岩石圈由六大板块构成,板块不断运动,形成了不同的地表形态;加上外力的不断作用,地表形态不断发生变化。

为大家整理了岩石圈与地表形态知识点,希望大家能谨记呦!!

1、岩石圈的结构:软流层以上的地幔部分与地壳;都是由岩石组成。

2、沉积岩的特征:层理构造、化石(仅沉积岩中有);如砾岩、砂岩、页岩、石灰岩。

3、岩石圈的物质循环(图):

(1)突破口----岩浆岩只能由岩浆生成,故只有一个箭头指向岩浆岩。

(2)环节名称:岩浆---冷却凝固---岩浆岩

岩浆岩、变质岩---外力作用---沉积岩

岩浆岩、沉积岩---变质作用---变质岩

岩浆岩、沉积岩、变质岩---重熔再生---岩浆

4、地质作用:内力作用使地表高低起伏;外力作用削高填低,使地表趋于平坦。

地表形态是内、外力共同作用的结果,在不同的地点和时期往往某一种作用占主导。

5、板块构造学说:板块内部地壳运动比较平缓,板块交界处地壳运动比较活跃。

A.玄武岩

B.花岗岩

C.大理岩

D.石灰岩

2.记录地理历史的"书页"和"文字"是指 ( )

A.各种化学元素

B.地层和化石

C生物 D.组成地壳的地层

高一地理必修1必背知识点:岩石圈与地表形态介绍到这里了,想必大家已经积累了不少文化知识,同时也一定不要忘了及时调整自己的【学习计划】,提前做好开学的准备!。

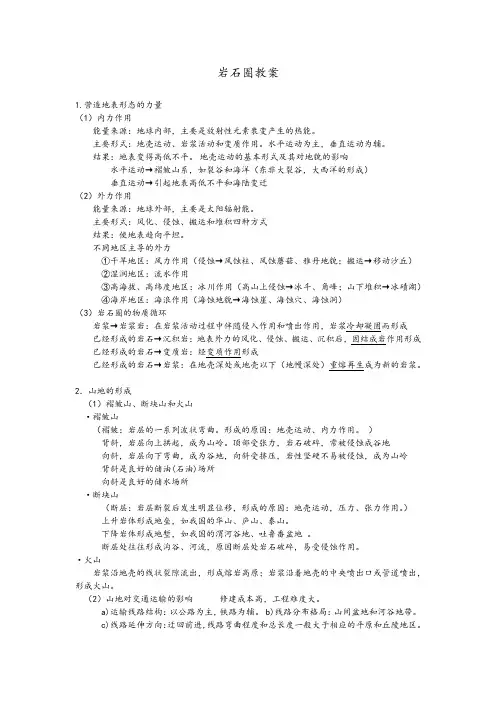

岩石圈教案1.营造地表形态的力量(1)内力作用能量来源:地球内部,主要是放射性元素衰变产生的热能。

主要形式:地壳运动、岩浆活动和变质作用。

水平运动为主,垂直运动为辅。

结果:地表变得高低不平。

地壳运动的基本形式及其对地貌的影响水平运动→褶皱山系,如裂谷和海洋(东非大裂谷,大西洋的形成)垂直运动→引起地表高低不平和海陆变迁(2)外力作用能量来源:地球外部,主要是太阳辐射能。

主要形式:风化、侵蚀、搬运和堆积四种方式结果:使地表趋向平坦。

不同地区主导的外力①干旱地区:风力作用(侵蚀→风蚀柱、风蚀蘑菇、雅丹地貌;搬运→移动沙丘)②湿润地区:流水作用③高海拔、高纬度地区:冰川作用(高山上侵蚀→冰斗、角峰;山下堆积→冰碛湖)④海岸地区:海浪作用(海蚀地貌→海蚀崖、海蚀穴、海蚀洞)(3)岩石圈的物质循环岩浆→岩浆岩:在岩浆活动过程中伴随侵入作用和喷出作用,岩浆冷却凝固而形成已经形成的岩石→沉积岩:地表外力的风化、侵蚀、搬运、沉积后,固结成岩作用形成已经形成的岩石→变质岩:经变质作用形成已经形成的岩石→岩浆:在地壳深处或地壳以下(地幔深处)重熔再生成为新的岩浆。

2.山地的形成(1)褶皱山、断块山和火山·褶皱山(褶皱:岩层的一系列波状弯曲。

形成的原因:地壳运动、内力作用。

)背斜,岩层向上拱起,成为山岭。

顶部受张力,岩石破碎,常被侵蚀成谷地向斜,岩层向下弯曲,成为谷地,向斜受挤压,岩性坚硬不易被侵蚀,成为山岭背斜是良好的储油(石油)场所向斜是良好的储水场所·断块山(断层:岩层断裂后发生明显位移,形成的原因:地壳运动,压力、张力作用。

)上升岩体形成地垒,如我国的华山、庐山、泰山。

下降岩体形成地堑,如我国的渭河谷地、吐鲁番盆地。

断层处往往形成沟谷、河流,原因断层处岩石破碎,易受侵蚀作用。

·火山岩浆沿地壳的线状裂隙流出,形成熔岩高原;岩浆沿着地壳的中央喷出口或管道喷出,形成火山。

(2)山地对交通运输的影响修建成本高,工程难度大。

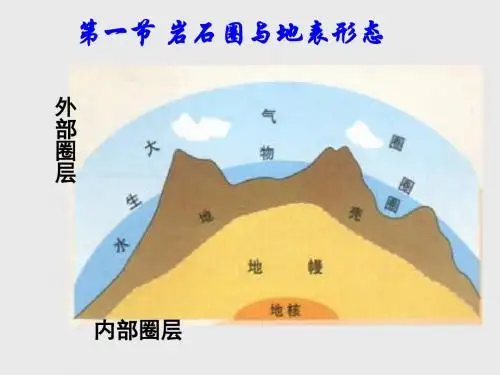

第二单元第一节《岩石圈与地表形态》(第一课时)一、教材分析本课时主要包括岩石圈的机构和岩石圈的组成与物质循环两个大问题。

首先,了解岩石的分类,其次是岩石的成因,第三,理解三大类岩石及其与岩浆间的相互转化。

这是本节重点。

第四,从“过程”来看,需要把握转化的起点、终点,以及先后顺序,并由此过程形成“循环”的认识。

二、教学目标1.知识目标:(1)了解地球的圈层结构,认识自然环境的组成(2)了解地球内部的圈层结构,认识岩石圈的范围、结构;(3)岩石圈的组成物质及物质循环;2.能力目标:(1)能够运用课本插图说明地球的圈层结构,岩石圈的位置、范围、结构,提高运用读图观察的方法学习地理知识的能力;(2)能够熟练阅读“地壳内部物质循环示意图”同时能绘制简单示意图说明地壳物质的循环过程。

3.情感、态度和价值观目标:通过三大岩石的转化和地壳物质循环知识的学习,使学生树立物质的运动性的辩证唯物主义思想观念,认识世界万物是相互联系的,是发展变化的;三、教学重点难点重点:三大类岩石的形成;地壳内部物质循环难点:内部物质循环示意图的判读四、学情分析我们的学生属于平行分班,没有实验班,学生已有的知识和实验水平有差距。

有些学生的空间想象能力和读图能力都是比较差的,通过这一节课的学习要加强学生读图能力的培养。

以及知识对于实际现象的分析。

五、教学方法1.学案导学:见《同步练习》2.新授课教学基本环节:预习检查、总结疑惑→情境导入、展示目标→合作探究、精讲点拨→反思总结、当堂检测六、课前准备1.学生的学习准备:预习本课时的内容2.教师的教学准备:多媒体课件制作七、课时安排:1课时八、教学过程(一)预习检查、总结疑惑检查落实了学生的预习情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。

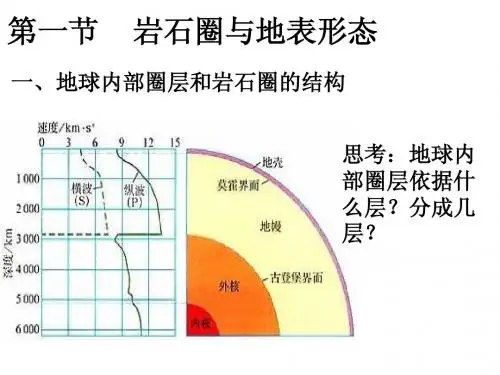

问:地球内部圈层的构成包括那几部分?问:岩石主要包括哪几类(二)情景导入、展示目标导入(新课引入)从地球圈层看地理环境(三)合作探究、精讲点拨地球的圈层结构地球的内部圈层一、地球内部圈层和岩石圈1、划分依据:地震波的传播速度2、主要圈层:地壳、地幔和地核3、各圈层的特点:二、岩石圈的组成1、岩石圈的范围:2、组成岩石圈的岩石类型:岩浆岩、沉积岩、变质岩3、三大类岩石的形成过程:播放视频:《岩石的形成》三、岩石圈的物质循环1、概念2、循环过程3、意义(四)反思总结,当堂检测(五)学生质疑:九、课后作业:《同步练习》P31——36十、教学反思:变质岩岩浆冷却凝固岩浆岩外力作用沉积岩变质作用变质作用外力作用重熔再生重熔再生重熔再生。

岩石圈与地表形态;水圈与水循环

【课题】岩石圈与地表形态;水圈与水循环

【课型】复习

【教学目标】

1、了解地球公转的概念、运动规律及特点。

2、理解昼夜长短和正午太阳高度的变化、四季成因及其纬度变化规律。

3、理解五带的形成原因,了解五带的划分及各带日照情况。

4、能够准确画出两分两至日太阳照射地球的示意图,并说明地球上不同地带太阳高度及昼夜长短的变化规律。

[教学重、难点]

1、地壳内部物质循环

2、地质构造与构造地貌的判断

3、地貌的变化及其成因

4、水循环的过程和意义

5、洋流分布规律和意义

【教具使用】多媒体课件

【教学方法】指导学生比较分析,自主学习、协作探究。

充分利用教科书搭建的平台,引导学生自己动脑、动手、在自主探究的过程中,对问题有更深的认识。

【学法指导】通过合作和交流,自己分析问题和解决问题。

在合作学习过程中,掌握知识,培养能力,发展个性。

[教学过程]

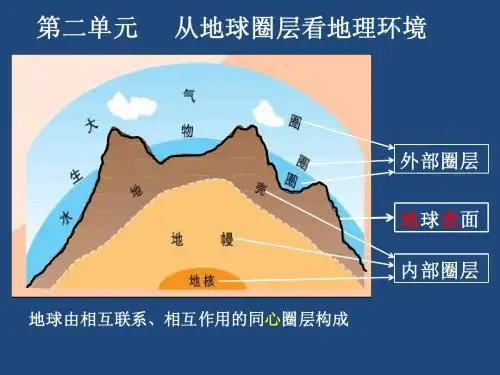

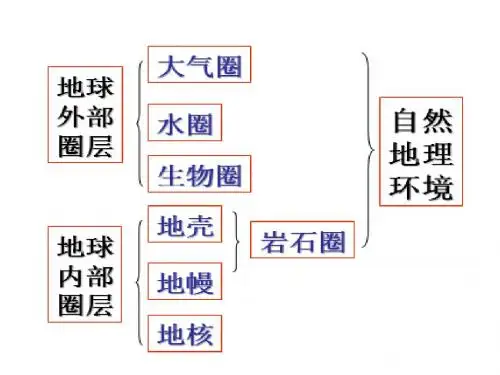

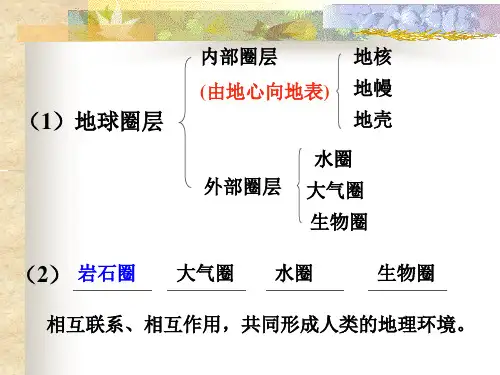

阅读本单元序言部分的图文,设计出地球圈层构成的知识框架,并说明各圈层之间的关系?

一、岩石圈

试解释下列现象:

1、 两千万年以来,珠穆朗玛峰地区抬升了大约两万米,但珠穆朗玛峰海拔只有8848.13

米。

2、 黄河每年将16亿吨泥沙输往下游,大部分注入渤海,但千百万年来,渤海的轮廓并

没有太大的变化。

3、上述现象说明什么问题? 二、内外力作用与地表形态变化 (一)内力作用的“足迹”

(二)外力作用的表现

外部圈层包括

、 和 内部圈层包括 、 和 岩石圈

岩石圈由

岩、

岩和

岩组成

范围包括 和

地壳分为

层和

层

地球圈层

岩

石圈与地表形态

内外力作用与

地表形态

地质构造

流水地貌有

风力地貌有

外力作用地貌

3、沙丘的迎风坡和背风坡的坡度有何不同?

4、黄土高原和黄土高原地区钱沟万壑现象的形成有何不同?

5、如果在沉积地貌处做一个剖面,剖面上会出现什么现象,试解释其原因?

除了流水作用与风力作用外,还有哪些外力对地貌产生着巨大影响?它们作用下的地貌会是怎样的呢?

三、水循环及其地理意义

水循环的环节;河流的补给;

四、洋流及其地理意义

1)洋流对地理环境的影响

影响对象影响举例

教学反思:1、水循环内容相对简单,学生掌握不错,但需要注意弄清水循环的类型,环节(练习中学生混淆不清)

2、洋流教学过程中,应弱化其成因,并且突出洋流的规律“8”字形记忆法

3、洋流的地理意义中要求学生掌握住典型的例子即可,渔场的形成要强调秘鲁渔场的成因

书面作业布置、《新学案》处理、巩固性练习安排等

【练习】

学业水平测试专题训练。