2014年高三历史一轮复习必修二第一讲古代中国农业的主要耕作方式和土地制度讲解

- 格式:ppt

- 大小:1.31 MB

- 文档页数:64

中国古代农耕方式及土地制度的演变【知识梳理】一、农耕方式的演变从刀耕火种到铁犁牛耕1.原始农业(农业的起源)(1)起源:距今约1万年前(新石器时代),农耕逐渐取代采集(2)农作物:北方旱地(黄河流域)——粟、麦;南方水田(长江流域)——水稻(3)耕作方式:刀耕火种(石器锄耕)(4)生产工具:石斧、石铲、石镰、木耒、骨耜等(5)特点:①呈现出明显的地域差异;②生产力水平低下;③以种植业为主、家畜饲养业为辅。

(6)影响:①使人们生活开始走向定居;②奠定了中国古代农业社会的基础。

2.精耕细作的农业生产模式发展演变(1)形成:春秋时期(2)生产方式:以家庭为单位组织生产,小农经济(规模),自然经济(属性)。

(3)生产工具的发展①春秋战国:开始使用铁农具和牛耕(使用直辕犁)。

②汉朝:发明犁壁、藕犁(直辕犁);铁犁牛耕广泛推广,成为我国传统农业的主要耕作方式。

③隋唐:长江下游出现曲辕犁(江东犁);标志中国传统步犁基本定型。

(步犁就是使用畜力的曲辕犁)(2)耕作方式的发展①商周:集体农耕(即千耦其耘或十千维耦;工具太简陋,单个家庭难以完成稼穑)。

②春秋战国:出现个体农耕(耕作技术进步、私有土地出现);延续到三大改造时期。

(3)水利灌溉事业的发展①春秋:芍陂(楚国,淮河流域)②战国:都江堰(秦,长江流域)、郑国渠(秦,黄河流域)③秦朝:灵渠(解决军粮运输问题,广西,沟通长江和珠江两大水系)④汉朝:a.汉武帝时修建了漕渠、白渠及大规模治理黄河;b.东汉明帝派王景治理黄河;c.西域(今新疆)修建了具有地方色彩的坎儿井。

⑤灌溉工具:三国时曹魏的马钧改制的翻车(人力);唐朝创制了新的灌溉工具筒车(水力)。

二、小农经济1.出现:春秋时期2.形式:自耕农经济(主体);佃农经济;均田农户经济。

(中等及以上的地主自留土地的生产属于小规模集体生产;小地主生产也属于小农经济)3.条件:①生产力发展(铁农具和牛耕推广使用,根本原因);②封建土地私有制确立。

第1讲 古代中国的农业与手工业经济[考点清单] 1.农业的主要耕作方式和土地制度。

2.手工业的发展。

一、精耕细作农业生产模式的形成1.农业的起源⎩⎪⎨⎪⎧1起源:原始农业是从采集经济向种植经济发展而来的。

2地域特色:北方以粟麦生产为主,南方以水田稻作生产为代表。

3产业结构:以种植业为主、家畜饲养业为辅。

2.生产工具的进步⎩⎪⎨⎪⎧刀耕火种:最初主要使用石斧、石铲、木耒、骨耜、石镰等简单工具。

铁犁牛耕⎩⎪⎨⎪⎧①春秋后期,牛耕开始出现。

②春秋战国时期,铁农具广泛使用。

③唐代发明曲辕犁,标志着中国传统步犁的基本定型。

灌溉工具:如翻车、筒车等。

3.水利设施的逐渐完善⎩⎪⎨⎪⎧1水利工程:春秋战国时期的水利工程有芍陂、都江堰、郑国渠等;西汉 也建成了漕渠、白渠等水利工程。

2治理黄河:从汉代起,政府经常组织大规模的治河工程。

3特色水利工程:西域地区的坎儿井。

4.耕作方式的进步⎩⎪⎨⎪⎧大规模简单协作:商周时期,生产力落后,多采用此方式进行农业生产。

个体农耕⎩⎪⎨⎪⎧ ①原因:生产工具和耕作技术的进步以及私有土地的出现。

②特点:以家庭为单位经营农业,“男耕女织”,农业与家庭手工业相结合。

③影响:调动了自耕农的生产积极性,生活比较稳定;分工 简单,很难扩大再生产,阻碍了社会经济的进一步发展。

整体把握古代中国农业易混易错 自给自足是自然经济的重要特征,但是这里的“足”并不是“富足”的意思,而是指满足自家生活的需要和交纳赋税,很少进行商品交换。

史论共识(1)农业是古代中国最基本的经济形式。

以小农户个体经营为主的农业经营方式,是古代中国农业经济的基本特点。

(2)古代中国的农业以家庭为生产经营单位,以铁犁牛耕为主要耕作方式;以种植业为主,饲养业为辅;以精耕细作为基本特点。

土地私有是封建社会土地所有制的基本形态,历代土地兼并严重。

二、中国古代的土地制度 1.土地所有制的演变错误! 知识图解 三大土地制度变迁2.土地经营方式的变革错误!易混易错西周井田制下的“私田”是村社成员的份田,只有使用权,没有所有权。

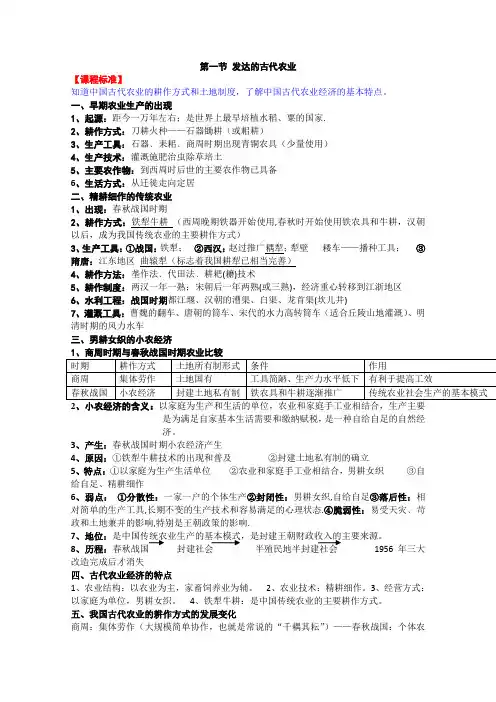

第一节发达的古代农业【课程标准】知道中国古代农业的耕作方式和土地制度,了解中国古代农业经济的基本特点。

一、早期农业生产的出现1、起源:距今一万年左右;是世界上最早培植水稻、粟的国家.2、耕作方式:刀耕火种——石器锄耕(或耜耕)3、生产工具:石器﹑耒耜﹑商周时期出现青铜农具(少量使用)4、生产技术:灌溉施肥治虫除草培土5、主要农作物:到西周时后世的主要农作物已具备6、生活方式:从迁徙走向定居二、精耕细作的传统农业1、出现:春秋战国时期2、耕作方式:铁犁牛耕(西周晚期铁器开始使用,春秋时开始使用铁农具和牛耕,汉朝以后,成为我国传统农业的主要耕作方式)3、生产工具:①战国:铁犁;②西汉:赵过推广耦犁;犁壁耧车——播种工具;③隋唐:江东地区曲辕犁(标志着我国耕犁已相当完善)4、耕作方法:垄作法﹑代田法﹑耕耙(耱)技术5、耕作制度:两汉一年一熟;宋朝后一年两熟(或三熟),经济重心转移到江浙地区6、水利工程:战国时期都江堰、汉朝的漕渠、白渠、龙首渠(坎儿井)7、灌溉工具:曹魏的翻车、唐朝的筒车、宋代的水力高转筒车(适合丘陵山地灌溉)、明清时期的风力水车三、男耕女织的小农经济是为满足自家基本生活需要和缴纳赋税,是一种自给自足的自然经济。

3、产生:春秋战国时期小农经济产生4、原因:①铁犁牛耕技术的出现和普及②封建土地私有制的确立5、特点:①以家庭为生产生活单位②农业和家庭手工业相结合,男耕女织③自给自足、精耕细作6、弱点:①分散性:一家一户的个体生产②封闭性:男耕女织,自给自足③落后性:相对简单的生产工具,长期不变的生产技术和容易满足的心理状态.④脆弱性:易受天灾﹑苛政和土地兼并的影响,特别是王朝政策的影响.7、地位:是中国传统农业生产的基本模式,是封建王朝财政收入的主要来源。

8、历程:春秋战国封建社会半殖民地半封建社会1956年三大改造完成后才消失四、古代农业经济的特点1、农业结构:以农业为主,家畜饲养业为辅。

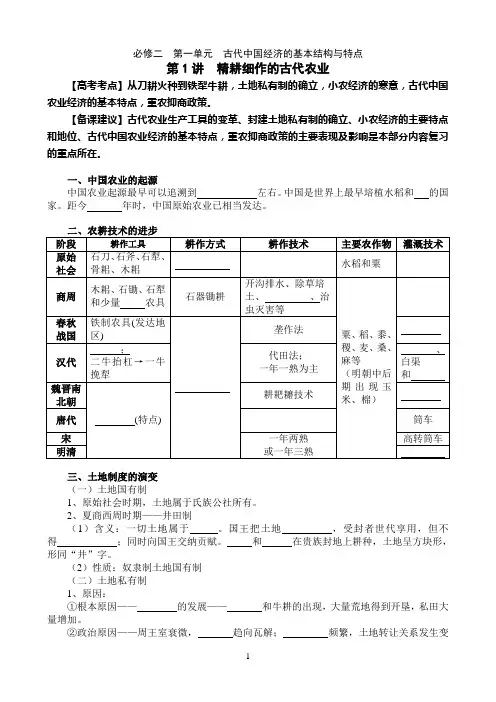

必修二第一单元古代中国经济的基本结构与特点第1讲精耕细作的古代农业【高考考点】从刀耕火种到铁犁牛耕,土地私有制的确立,小农经济的寒意,古代中国农业经济的基本特点,重农抑商政策。

【备课建议】古代农业生产工具的变革、封建土地私有制的确立、小农经济的主要特点和地位、古代中国农业经济的基本特点,重农抑商政策的主要表现及影响是本部分内容复习的重点所在。

一、中国农业的起源中国农业起源最早可以追溯到左右。

中国是世界上最早培植水稻和的国家。

距今年时,中国原始农业已相当发达。

三、土地制度的演变(一)土地国有制1、原始社会时期,土地属于氏族公社所有。

2、夏商西周时期——井田制(1)含义:一切土地属于。

国王把土地,受封者世代享用,但不得;同时向国王交纳贡赋。

和在贵族封地上耕种,土地呈方块形,形同“井”字。

(2)性质:奴隶制土地国有制(二)土地私有制1、原因:①根本原因——的发展——和牛耕的出现,大量荒地得到开垦,私田大量增加。

②政治原因——周王室衰微,趋向瓦解;频繁,土地转让关系发生变化。

③由于战争频繁井田上劳动力不断减少,井田制日益瓦解。

④直接原因——春秋战国时期各国变法,不同程度上承认。

2、形成:春秋时期,开始出现土地私有制(私田);公元前594年,鲁国实行“初税亩”,规定不论公田、私田,都按亩收税,承认了土地私有制的合法性;战国时期,秦国通过,废除,以法律形式确立了封建土地私有制。

3、类型①地主土地所有制——支配地位②自耕农土地所有制③封建土地国有制——如魏晋以来的均田等4、特点:土地兼并5、抑制兼并措施如北魏至唐朝前期的,明朝“一条鞭法”等。

三、小农经济1、背景:(1)中国古代农业的耕作方式经历了从集体劳作到的变化。

商周时期,劳动者在田间集体耕作。

(2)春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的逐渐推广,提高了社会。

(3)封建土地确立。

2、含义:小农经济,是以为生产生活单位,农业和手工业相结合(男耕女织为主要生产方式),农民的生产主要是为了满足要和交纳赋税,这种自给自足的。

第1课精耕细作农业生产模式的形成【学海导航•点拨】从梳理历史线索入手(如农业生产工具、水利设施、耕作方式),分析演变规律。

早在原始社会末期,在由采集经济向种植经济发展的过程中,就产生了原始农业和农耕经济,主要有三条线索:一是农业生产工具由原始的耒耜到战国使用铁器、牛耕,再到唐代曲辕犁的不断改进和完善;二是灌溉工具和水利设施的不断完善;三是农业耕作方式由大规模简单协作到个体小农经济的演进。

【复习知识】随堂练习:一、单项选择题:1、传说中“因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。

”的人物是:()A.有巢氏B.伏羲氏C、神农氏D.燧人氏2、中国农耕经济带,最早形成于:()A.黄河流域和珠江流域B.长江流域和珠江流域C.淮河流域和长江流域D、黄河流域和长江流域3、中国古代农民饲养的“六畜”是指:()①猪②马③牛④羊⑤鸡⑥鸭⑦鹅⑧狗A.①②③④⑤⑥B、①②③④⑤⑧C.①②③④⑦⑧D.①②③⑥⑦⑧4、生肖纪年的出现反映了:()A.我国重视家畜养殖B.我国重视生态环境保护C.我国动物种类繁多D、我国古代农业文明5、商周时期,我国制造农具的重要材料不包括:()A.石B.木C.骨D、青铜6、我国古代牛力犁耕始于:()A.商朝后期B.西周中期C.春秋末期D、战国中期7、我国进入文明时代以后农业生产工具①耒耜仍是重要的生产工具②商周时期青铜工具广泛使用③春秋时期铁农具开始出现,到战国时期普遍推广④铁农具大大提高农业生产效率A、①②③④ B. ①③C. ②④D.①③④8、下列水利设施中对关中地区的农业发展作出贡献的是(1)都江堰(2)芍陂(3)郑国渠(4)白渠(5)漕渠A(1)(2)(3)(4)B(2)(3)(4)(5)C(1)(4)(5)D、(3)(4)(5)9、古代以水作为动力的农业灌溉工具是:()A.翻车B.水排C、筒车D.耧车10、我国古代的灌溉工具不包括:()A、水排B.翻车C.筒车D.桔槔11、关于坎尔井的解释不正确的是:()A.起源于西汉时期的西域地区B.利用水平隧洞引地下潜流,实现地表灌溉暗渠工程C、既能排洪,又能灌溉D.由竖井、暗渠、明渠等几部分组成12、“水旱从人,不知饥谨,时无荒年,谓之天府”指的是哪项水利工程起的作用:()A.灵渠B.郑国渠C、都江堰D.白渠13、以下有关自耕农说法正确的是:()①出现于春秋时期②拥有部分土地,以家庭为单位经营农业③用简单协助方式进行农业生产④是生产和耕作技术进步以及私有土地出现的结果A.①②③B.②③C、①②④D.①②③④14、《国语•晋语》载:“宗庙之牲为畎亩之勤”这反映了A 、牛耕的出现B、牛耕的推广C、铁农具的使用D、周王室的日益衰微15、我国古代大规模治理黄河是在:A.春秋战国时期B、汉朝时期C.魏晋南北朝时期D.唐朝时期16、“溥天之下,莫非王土”这种历史现象反映的是:()A.分封制B、井田制C.均田制D.代田法17、从商周的井田制到战国时期的土地私有的形成反映了:()A.社会性质的变化B、土地所有制的变化C.贵族土地所有制的削弱D.分封制的瓦解18、宋朝初年实行的什么政策,使土地兼并更为激烈:()A、不抑兼并B.重农抑商C.租庸调制D.均田制19、以下说法不属于均田制的是:()A.从北魏沿用至隋唐B.有利于国家的税收C、所受田地可以买卖D.按年龄、性别受田20、不属于汉朝四大经济区的是:A.江南和龙门碣石以北B.山东C、江南和龙门碣石以南D.山西21、以下不属于人口大量迁移的原因是:A.黄河流域生态环境的恶化B.北方战乱频繁政局不稳定C.南方的社会环境相对稳定D、南方有较先进的生产工具22、南方正式成为中国古代经济重心是在:A.南朝B.唐朝C.北宋D、南宋二、材料解析题:23、自耕农是封建国家直接剥削的对象。

古代中国农业的主要耕作方式和土地制度同学们,假期既是休闲、放松的时候,又是学习提高的佳期,善学的学生,总会合理利用假期,给自己充电,为自己的下学期学习打下一个坚实的基础。

为了帮助同学们度过一个充实而有意义的假期,高考频道特地准备了一些假期学习套餐,希望同学们依时完成,同时,也希望家长能督促子女完成。

祝大家节日快乐!农业的主要耕作方式和土地制度★中国古代农业的主要耕作方式●铁农具和牛耕及其发展春秋时期,人们掌握了冶铁技术,出现了铁农具;战国时期,铁农具得到普遍推广。

春秋后期,牛耕出现,战国普及。

从此,铁犁牛耕成为古代中国农业的主要耕作方式。

★耕作方式演变过程:从原始社会的刀耕火种春秋战国时期铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式(耕作方式不断进步)●耕作技术:精耕细作隋唐时期出现曲辕犁,中国犁耕技术成熟★中国古代土地制度的演变1.奴隶社会(夏商周):土地归国家所有,实行井田制发展过程:开始实行(商)——盛行(西周)——瓦解(春秋)——废除(战国)。

瓦解及原因:①春秋时期铁农具和牛耕的使用(根本原因),生产力的发展,井田制这种生产方式不能适应生产力发展的需要;②许多私田出现;③战争频繁,劳动力减少;④鲁国等进行税制改革,促使土地逐步由国有向私有转变,逐步形成了封建土地所有制的剥削方式,井田制逐步瓦解。

2.封建社会的土地所有制:形成战国时期,各诸侯国先后进行了变法运动。

封建制度最终在各国确立起来。

其中,秦国的商鞅变法最为彻底,废除井田制,以法律形式确立封建土地所有制。

多种所有制形式(分三种形式)国有土地所有制:国家经营,主要用于封赏和授田(如均田制、屯田制)土地私有制:(包括君主土地私有制、地主土地所有制、自耕农土地所有制)地主土地所有制地主土地所有制占支配地位,土地兼并成为地主扩大地产的主要途径;(土地兼并的危害:①税收减少;②社会矛盾激化,动荡不安;③导致租佃关系的出现并日趋普遍化) 自耕农土地所有制:(也称小农经济、自然经济) 形成:春秋战国特点:以家庭为生产、生活单位;男耕女织,农业和家庭手工业相结合,自给自足评价小农经济(自耕农经济)积极:在封建社会前期,基本上适应了生产力的发展水平,有利于社会经济的发展①比较稳定;②有较高的生产积极性;③是国家赋税徭役的主要承担者消极:在封建社会后期,即明清时期,小农经济日益阻碍了资本主义萌芽的发展①规模小,阻碍社会分工与商品经济的发展,阻碍近代社会发展;②非常脆弱,很难保证税收;③容易引发生态矛盾小农经济的地位(影响):自给自足的自然经济始终是在中国封建经济中占主导地位;在较长时期内推动了社会的发展和经济的进步;自然经济的牢固存在是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因古代中国主要的经济思想和经济政策经济思想:以农为本经济政策:重农抑商政策认识:土地制度的变革和调整实质上体现了生产关系适应生产力发展的规律。

第二单元古代中国的经济考点1 农业的主要耕作方式和土地制度一、从刀耕火种到精耕细作1、农业的起源原始农业是从采集经济向种植经济发展而来的。

中国农耕经济起源有多中心的特点,但是最早在黄河流域和长江流域形成规模。

我国是世界上最早培植粟和水稻的国家之一,远古社会就形成北方以粟麦生产为主、南方以水稻生产为主的农作物种植格局,并在各自的扩展、传播中相互交融。

中国古代农业经济还具有以种植业为主、家畜饲养业为辅的特点。

2、农业生产工具的改进和农田水利的发展(1)从耒耜到铁农具:原始农业的耕作方式是刀耕火种,人们主要使用石斧、石铲、木耒、骨耜、石镰等简单的劳动工具。

进入文明时代,耒、耜仍是人们进行农业生产的重要工具。

春秋战国时期,人们掌握了冶炼铁的技术,铁农具逐渐代替了过去的石制、骨制等笨重易损的农具。

这一变化大大提高了当时的农业生产效率。

(2)犁耕技术的发展:约在春秋后期,牛耕开始出现。

战国中后期,铁犁用于牛耕。

西汉中期,犁壁的发明使用使牛耕得以推广。

唐代,在长江下游一带已经出现了曲辕犁。

曲辕犁的发明是自汉代之后农具改革的又一次突破,它的出现标志着中国传统步犁的基本定型。

(3)灌溉工具:古代灌溉工具的进步,也是推动农业生产发展的重要因素。

重要的灌溉工具有翻车(古代引水机械的重大发明,东汉时发明,曹魏马钧改进)、筒车(唐朝时发明,以水利为动力)等(4)水利设施和水利技术:春秋战国时期生产力的提高,推动了水利建设的发展,著名的芍陂、都江堰、郑国渠等水利工程陆续建成。

西汉的漕渠、白渠都对农业发展起了重要作用。

古代劳动人民充分发挥创造能力,因地制宜兴建具有地方特色的水利工程,西汉时期开始在西域兴建的坎儿井突出说明了这一问题。

从汉代起,政府经常组织大规模的治理黄河工程,东汉时王景治理黄河尤为著名。

中国古人积累了丰富的农业技术经验,有着精湛的农学知识理论。

中国古代的农学著作中,包含了大量关于水利建设的内容。

3、农业生产的基本方式(1)千耦其耘:商周时期,农具原始,多采用大规模简单协作方式进行农业生产。

高考历史第一轮复习讲义必修二专题中国古代农业文明一、中国古代农业的主要耕作方式1、铁农具和牛耕技术及其发展:①原始社会时期: 刀耕火种,反映了当时生产力水平的相对低下。

②商周时期:青铜农具出现,但由于青铜的昂贵,在农业生产中只是少量使用。

③春秋战国时期:牛耕技术开始运用,铁制工具出现。

反映了这一时期生产力水平和农业生产技术的显著提高。

④西汉时期,铁制工具普遍使用,牛耕技术推广,二牛抬杠。

⑤东汉:使用一牛挽犁。

⑥唐朝曲辕犁的出现标志着中国耕犁趋于完善,标志中国传统步犁基本定型。

2、以家庭为单位个体耕种:随着生产力的提高,原始的集体耕作不再适应生产力发展的需要。

春秋时期,私有土地和自耕农出现。

自耕农以家庭为生产单位,在自己的私有土地上进行耕作。

生产工具和耕作方式的进步,使妇女从农耕生产中解放出来从事家庭手工业,形成“男耕女织”的小农经济模式。

3、精耕细作:第一,牛力耕田解放了一定数量的劳动力,为精耕细作奠定了人力基础。

第二,生产工具和劳动技术的提高。

第三,水利工程的灌溉工具的出现说明在农业生产过程中,人们正努力克服自然条件的限制,追求农业的高产。

第四,自耕农经济是一种自给自足的规模极小的私有经济。

在有限的土地上,靠精细的劳动增加产量,成为最基本的劳动要求。

4.古代中国农业经济的基本特点:⑴自给自足(足:满足自家生活的需要和缴纳赋税,很少进行商品交换。

)的小农经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。

⑵以小农户个体经营为主,是古代中国农业经济的基本特点。

⑶小农经济以家庭为生产,生活单位,农业和家庭手工业相结合,在没有战乱和苛政、天灾干扰的情况下,男耕女织式的小农经济可以使农民勉强自给自足,中国古代的重大文明成就都是在农业经济发展的基础上取得的,⑷但是小农经济狭小的生产规模和简单的分工,很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,到近代以后,成为阻碍生产发展的因素。

二、中国古代土地制度的演变1、古代社会的土地所有制结构:(1)奴隶社会:井田制:形成于商,盛行于西周,开始瓦解于春秋,崩溃于战国末期。

高三历史一轮复习历史必修二第一单元中国古代的农耕经济岳麓版【本讲教育信息】一. 教学内容:一轮复习历史必修二第一单元中国古代的农耕经济精耕细作农业生产模式的形成、中国古代的土地制度和区域经济二、学习目标:1、知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度。

2、了解古代中国农业经济的基本特点。

三、重难点讲解:知识点一、精耕细作农业生产模式的形成(一)农业的起源1、原始农业出现:原始农业是从采集经济向种植经济发展而来的。

“采集”的对象主要是植物的果实。

在长期的采集过程中,人们逐渐发现了一些与人们生活密切相关的植物的生长规律。

为了能够更加稳定地获得生活所需的果实,人们逐渐由消极等待,逐步发展到自己主动地培植作物,于是原始农业产生了。

2、中国农业经济的地域差别中国农耕经济最早在黄河流域和长江流域形成规模。

它们在发展的初期就显露出地域的差别,在各自的扩展、传播中相互交融。

北方以旱地的粟麦为主,我国是世界上最早培植粟的国家之一。

南方以水稻为主,我国是世界上最早培植水稻、粟的国家之一。

“南稻北麦”是中国农作物种植结构的显著特征。

3、中国农村产业结构的特点中国有着丰富的农作物资源。

伴随着农业的发展,家畜饲养业发展起来。

以种植业为主、家畜饲养业为辅是中国农业经济的一大特色。

中国古代农民饲养的家畜主要有猪、马、牛、羊、鸡、狗等六种,即古代常与“五谷”相提并论的“六畜”。

“五谷”“六畜”历史上对“五谷”的解释主要有两种,一是稻、黍、稷、麦、菽(大豆),另一种是麻、黍、稷、麦、菽(大豆)。

现在,“五谷”一般是作为粮食的总称。

“六畜”通常是指猪、马、牛、羊、鸡、狗等六种动物。

现在,也常常作为家畜的泛称。

★问题探究十二生肖与中国古代农业文明有何关系?探究提示:中国自夏、商、周三代就实行干支纪年法(将天干与地支相结合,用于纪年)。

古人将十二地支与鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪十二种动物相搭配,以一种动物作为当年出生者的生肖属相。