鱼类行为与环境关系共22页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.87 MB

- 文档页数:22

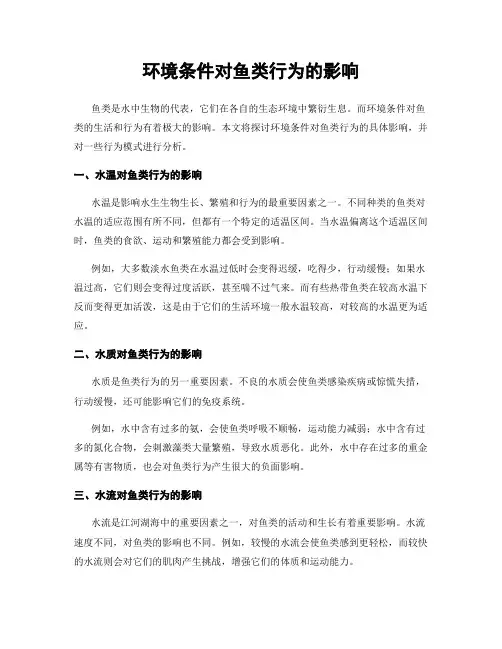

环境条件对鱼类行为的影响鱼类是水中生物的代表,它们在各自的生态环境中繁衍生息。

而环境条件对鱼类的生活和行为有着极大的影响。

本文将探讨环境条件对鱼类行为的具体影响,并对一些行为模式进行分析。

一、水温对鱼类行为的影响水温是影响水生生物生长、繁殖和行为的最重要因素之一。

不同种类的鱼类对水温的适应范围有所不同,但都有一个特定的适温区间。

当水温偏离这个适温区间时,鱼类的食欲、运动和繁殖能力都会受到影响。

例如,大多数淡水鱼类在水温过低时会变得迟缓,吃得少,行动缓慢;如果水温过高,它们则会变得过度活跃,甚至喘不过气来。

而有些热带鱼类在较高水温下反而变得更加活泼,这是由于它们的生活环境一般水温较高,对较高的水温更为适应。

二、水质对鱼类行为的影响水质是鱼类行为的另一重要因素。

不良的水质会使鱼类感染疾病或惊慌失措,行动缓慢,还可能影响它们的免疫系统。

例如,水中含有过多的氨,会使鱼类呼吸不顺畅,运动能力减弱;水中含有过多的氮化合物,会刺激藻类大量繁殖,导致水质恶化。

此外,水中存在过多的重金属等有害物质,也会对鱼类行为产生很大的负面影响。

三、水流对鱼类行为的影响水流是江河湖海中的重要因素之一,对鱼类的活动和生长有着重要影响。

水流速度不同,对鱼类的影响也不同。

例如,较慢的水流会使鱼类感到更轻松,而较快的水流则会对它们的肌肉产生挑战,增强它们的体质和运动能力。

鱼类在急流中游泳,一方面需要消耗更多的能量,而另一方面也需要更强的定位能力。

因此,在急流中生活的鱼类往往需要拥有更为敏锐的感官能力。

而在缓流的水域中生活的鱼类,一般体型较大,对水流的影响也较小。

四、光照对鱼类行为的影响光照强度和光照时间是鱼类行为的两个重要因素。

对于大多数稀有的热带淡水鱼类而言,白天光照重要于夜间。

在鱼类活动期间,光照强度和颜色也会对它们的行为产生巨大的影响。

例如,黑色条纹的鱼类在夜间的颜色会发生变化,变得更加接近周围环境的颜色,这是为了躲避天敌的追捕。

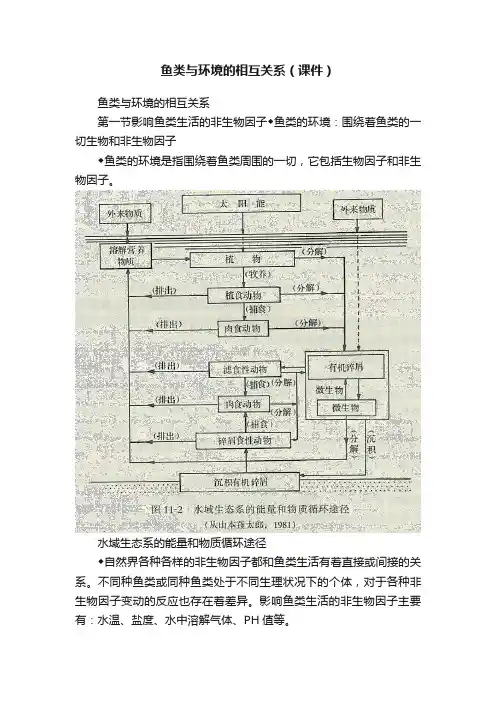

鱼类与环境的相互关系(课件)鱼类与环境的相互关系第一节影响鱼类生活的非生物因子◆鱼类的环境:围绕着鱼类的一切生物和非生物因子◆鱼类的环境是指围绕着鱼类周围的一切,它包括生物因子和非生物因子。

水域生态系的能量和物质循环途径◆自然界各种各样的非生物因子都和鱼类生活有着直接或间接的关系。

不同种鱼类或同种鱼类处于不同生理状况下的个体,对于各种非生物因子变动的反应也存在着差异。

影响鱼类生活的非生物因子主要有:水温、盐度、水中溶解气体、PH值等。

生态系统模型图一、水环境 - 水的性质1. 密度:★ 约为空气的800 倍,相当粘稠→流线型的体型★ 水在4℃时比重为1(鱼类:1.02-1.06 )→ 表面积 / 体积较大 + 体内有少量的空气和油脂,故鱼类可自如沉浮2. 压强:◇ 深度↑→压强↑,每加深 10 m ,约增加1atm ◇ 深海鱼类:肌肉的强度、骨骼中钙的含量、维持鳔的能力等.3. 比热:较高→鱼类的分布4. 透明度:◆ 纯净的天然水相当透明◆ 不同光线被水吸收的快慢不同红光在5m 深处基本被吸收橙光可达 15m 深处绿光、黄光可达 20m 深处蓝光可超过100m◆ 在浑浊和被污染的水中,光的穿透力减少◆ 不同光线的透射→鱼类的体色 20m 或更深→含红色或橙色色素无光线处→无色或具深黑色5. 优良溶剂:☆ 溶解→ O2、N2、CO2 等气体;矿物质、盐类、许多有机物☆ 溶解物质→直接或间接影响鱼类。

二、水环境的类型 - 淡水环境◆仅占地表的1%n 在温度、水流、深度、悬浮物质、溶解物质、基质和暂时稳定性等方面差异很大◆已知种类的 41% 在淡水中◆流水环境 + 静水环境淡水环境 - 流水环境◇下游→水流缓慢、底质细、有机质丰富、沉积物增多◆鱼类→缓游性多以底质和水草为食,或以无脊椎动物为食鲤科种类最为丰富,另有肉食性种类如狗鱼、鲇类等。

河流对鱼类分布和区系组成的影响☆特征区分法→以流量、宽度、梯度、底质颗粒大小、植物类型、地质特征及形成年代等特征来区分河流☆ Marcell Huet 类群带法① 鳟带→ 以鳟和茴鱼占优势② 茴鱼带→ 为混合区系,但鳟和茴鱼繁盛且比鲤科种类、狗鱼、河鲈、鳗鲡多三、水环境的类型 - 盐水环境◆广阔、时空连续◆海底类型、水的运动、温度和盐量多变◆海底区域:大陆架带→深达 200m 上陆坡带→深至约 1000m 下陆坡带→可达 3000m 深海底带→可深达约 6000m 超深渊带→含深海沟◆水层区域:表海层带→深约至 200m ,约为有效光线透射深度和大陆架边缘中海层带→深约至 1000m ,是所有光线透射的界限深海层带→无光,深达6000m 超深渊海层带→ 6000m 以下的深海沟,最深处 11000m◆水温鱼类是变温动物,它们的体温随水环境温度的变动而变化。

鱼类行为与生态环境的关系鱼类是水生生物中最多样化、最广泛分布的类群之一,与生态环境存在着密切的关系。

鱼类行为是受到环境因素和遗传因素的影响,它们能够对环境做出反应,也能够对环境进行适应。

了解鱼类行为与生态环境之间的关系对于保护鱼类资源和维护生态平衡具有重要意义。

一、生态环境对鱼类行为的影响1、水质水质是影响鱼类生存和生长的关键因素。

水质的变化会导致鱼类的神经系统和生理机能出现异常。

例如,过多的氨氮、硫化氢等有害物质会导致鱼类鳃的严重损伤,影响其呼吸和营养吸收等基本生理功能。

pH值的变化也会影响鱼类的行为。

一些研究结果表明,在较酸性和碱性的水体中,鱼类的活动能力减弱,甚至丧失食欲,影响其生长和繁殖。

2、水温水温对鱼类的生殖、生长和行为等都有影响。

一些温度指标,如水温变化幅度、水深和光照等,与鱼类活动行为的多样性和复杂性密切相关。

例如,在温度较高而水深较浅的水体中,一些肉食鱼类的活动行为会显著增加,而慢泳和静态的底栖鱼类则会减少运动。

3、光照光照对鱼类的生理和生态行为产生着直接的影响,甚至影响其数量和组成。

越来越多的研究表明,光照激发了鱼类的觅食和逃避行为。

例如,白天阳光充足的时候,鲑尾鱼是在水面居多,它们在空中表现出各种激烈的行为,如跑跳、射水等。

4、水流水流是鱼类行为的重要元素,它能影响鱼类的趋异、游泳和觅食行为。

一些鱼类通常在流速较慢水域栖息,它们的身体弱小,行动缓慢,不能适应过强的水流。

而有些鱼类则适应了快速的水流,它们善于利用水流来觅食,比如黄鳝和鲤鱼。

二、鱼类行为对生态环境的影响1、食物链鱼类在河流、湖泊和海洋中担任着食物链的重要角色。

它们食物来源的多样性和数量不同会影响到食物链的结构和稳定性。

一些研究表明,鱼类的采食率与其有机体的大小成正比。

如果鱼类的采食率过高或采食对象过少时,就可能导致食物链崩溃。

2、生态平衡鱼类对水生生态系统的物质能量流和生态平衡具有很大的影响。

鱼类能够协调和对流水环境进行适应,同时还能影响其他生物。

鱼类的生活习性与生态关系鱼类是水生生物中最具代表性的一类,它们在水中自由自在地游动,有着特殊的生活习性和与环境相互依存的生态关系。

本文将对鱼类的生活习性和它们与生态环境的关系进行探讨。

一、鱼类的生活习性鱼类是冷血动物,也就是说它们无法自己调节体温,完全依赖着环境温度的变化。

因此,水温对鱼类的生活习性有着很大的影响。

不同种类的鱼对水温的适应能力不同,一些温水鱼比如鲤鱼、鲫鱼等,对温暖的水温更为接受,而一些冷水鱼比如鳟鱼、鳜鱼则更喜欢较低的水温。

除了水温,水质也是鱼类选择栖息地的重要因素。

鱼类对水质的需求程度不同,一些对水质要求较高的鱼类比如虹鳟、丽鱼等都需要清澈、富氧的水体来生存。

而一些较耐污染的鱼类比如泥鳅、鲶鱼对水质的要求相对较低。

鱼类的活动时间也有一定规律,大多数鱼类在清晨和傍晚时分活动最为频繁,这主要是因为这两个时间段水温适宜,食物也相对丰富。

而在夜晚和晴天的中午,鱼类则相对较少活动。

二、鱼类与生态环境的关系1. 鱼类与水生植被的关系水生植被对水体的生态平衡和稳定起着重要作用,而鱼类与水生植被之间存在着密切的相互关系。

水生植被为鱼类提供了栖息地和隐蔽场所,使它们能够躲避天敌的追捕。

同时,一些鱼类也会寄生在水生植被上,以此获取食物和保护自己。

2. 鱼类与水中微生物的关系水中微生物是水生生态系统中的关键组成部分,对维持水体的自净能力和生态平衡起着重要作用。

鱼类在觅食的过程中会摄食大量的浮游生物,这些浮游生物大多数是水中微生物的一种。

而鱼类的排泄物也成为水中微生物的重要营养来源,形成了一种循环的生态关系。

3. 鱼类与水中氧气的关系水中的氧气对鱼类的生存至关重要。

鱼类通过鳃呼吸来吸取水中的氧气,而水中的氧气来源主要是水体的曝气和水中植物的光合作用产生的。

鱼类与水中氧气的含量和供应方式密切相关,一些富氧水体对鱼类的生存和繁衍更为有利。

4. 鱼类与食物链的关系鱼类在水生生态系统中处于食物链的中下层,它们既是食物链的捕食者也是被捕食者。

水产养殖中的鱼类行为与养殖环境适应在水产养殖中,鱼类的行为与养殖环境的适应性是决定其生长和发育的重要因素之一。

本文将探讨鱼类的行为习性以及在养殖环境中适应的能力,为水产养殖行业提供理论指导。

一、鱼类的行为习性1. 群居行为鱼类通常在自然环境中以群体形式生活,形成明显的群居行为。

这是因为鱼类通过群居可以提高自身的生存能力,减少捕食者的攻击概率。

在养殖环境中,如果鱼群密度过低,鱼类可能会感到孤单和不安,影响其生长和食欲。

2. 择偶行为鱼类的择偶行为在繁殖季节尤为突出。

雄性鱼类通常会通过展示自己的色彩、摆动身体或发出声音等方式来吸引雌性。

在养殖中,要根据鱼类的繁殖特性来提供适宜的环境条件,以促进其繁殖行为和繁殖成功率。

3. 追逐行为鱼类中的一些肉食性鱼类会表现出追逐行为,即追赶并捕食其他小鱼或无脊椎动物。

这种行为与其生存和生长密切相关。

在养殖中,如果鱼类缺乏足够的运动空间或食物供给不足,可能会导致其追逐行为受限,影响其健康和生长。

二、鱼类的养殖环境适应能力1. 温度适应鱼类对于温度的适应能力非常强,不同种类的鱼类对温度的要求也有所不同。

在养殖中,我们可以根据鱼类的温度适应性调节养殖水体的温度,以提供适宜的生长环境。

2. 水质适应鱼类对水质的适应能力也非常重要。

他们对水中的溶解氧、酸碱度、亚硝酸盐等参数都有一定的要求。

如果水质不符合鱼类的要求,不仅会影响其呼吸和生长,还容易导致疾病的发生。

因此,在养殖中需要严格控制水质,保持适宜的环境。

3. 潮汐适应一些鱼类在自然环境中生活在潮汐带,需要适应潮汐的浸淫。

在养殖中,如果能模拟潮汐的变化,有助于促进鱼类的生长和养殖效果。

4. 光照适应光照对鱼类的生长和发育具有重要影响。

不同种类的鱼类对光照的强度和周期的要求也有所不同。

在养殖中,我们可以通过调节照明设备的使用时间和强度,以满足鱼类的光照需求。

结语鱼类的行为与养殖环境的适应性是水产养殖中一个重要的研究方向。

了解鱼类的行为习性和对养殖环境的适应能力,可以帮助我们更好地调控养殖环境,提高养殖效益和鱼类的健康状况。

第十六章鱼类与环境的相互关系鱼类的环境是指围绕着鱼类周围的一切,它包括生物因子和非生物因子。

生物因子的范围因所指鱼类主体的含义而不同,有的情况下是指某一种鱼类或某一个种群,而有的情况下是指某尾鱼(个体)。

既然环境是指围绕着鱼类周围的一切,那么和鱼类直接或间接有关的因子,对鱼类有利或有害的因子,都是鱼类生活环境的组成部分.作为一个物种,鱼类与其生活环境之间的关系表现为矛盾的对立统一。

某种鱼类繁衍至今,说明它已经适应于所生存的环境。

生存环境条件一些规律性的以及在种的形成历史范围内的变动,对该种鱼类虽然会产生影响,但仍处于该种鱼可能生存的范围之中.当环境条件的变动超出种形成和繁衍历史的范围,必将引起这种鱼类的灭亡。

另一方面,鱼类本身也对生存的环境产生影响,在它的生命活动中也改变着自身所生活的环境。

例如生活在湖泊中的草鱼,由于它的食草特性,对湖泊的水生高等植物有直接的影响,它的排泄物促进了浮游植物的繁殖。

与此同时,还导致湖泊其它环境条件的变化.所有这些因素的变动,反过来又会影响草鱼的生活。

不论是非生物性的还是生物性的生态因子,它们对于鱼类的作用都不是孤立的,单独的,而是综合的起作用,并且存在相互作用和相互影响.当然,综合地起作用并不是一切因子等同地作用于鱼类,在不同的情况下,有主导因子与次要因子之分.在环境中任何一种因子接近或超过某种鱼类生存或某项生命活动所需要的极限时,这一因子对鱼类的生活就具有主导作用。

在增养殖生产中应该注意全面地、辩证地来分析这些因子的相互关系.第一节影响鱼类生活的非生物因子自然界各种各样的非生物因子都和鱼类生活有着直接或间接的关系。

不同种鱼类或同种鱼类处于不同生理状况下的个体,对于各种非生物因子变动的反应也存在着差异。

一、水温鱼类是变温动物,它们的体温随水环境温度的变动而变化。

与恒温动物相比,鱼类的生热过程缓慢,生热量也较低,而且缺乏保持体温的结构。

因此大多数鱼类的体温略高于周围的水温,通常不超过0.1—1℃.只有少数鱼类如金枪鱼类,由于红肌中具有“血管网丛",能够减低身体热量的散失,体温可比周围水温高出10℃以上。

鱼类与环境的相互关系第一节影响鱼类生活的非生物因子◆鱼类的环境:围绕着鱼类的一切生物和非生物因子◆鱼类的环境是指围绕着鱼类周围的一切,它包括生物因子和非生物因子。

水域生态系的能量和物质循环途径◆自然界各种各样的非生物因子都和鱼类生活有着直接或间接的关系。

不同种鱼类或同种鱼类处于不同生理状况下的个体,对于各种非生物因子变动的反应也存在着差异。

影响鱼类生活的非生物因子主要有:水温、盐度、水中溶解气体、PH值等。

生态系统模型图一、水环境 - 水的性质1. 密度:★ 约为空气的800 倍,相当粘稠→流线型的体型★ 水在4℃时比重为1(鱼类:1.02-1.06 )→ 表面积 / 体积较大 + 体内有少量的空气和油脂,故鱼类可自如沉浮2. 压强:◇ 深度↑→压强↑,每加深 10 m ,约增加1atm ◇ 深海鱼类:肌肉的强度、骨骼中钙的含量、维持鳔的能力等.3. 比热:较高→鱼类的分布4. 透明度:◆ 纯净的天然水相当透明◆ 不同光线被水吸收的快慢不同红光在 5m 深处基本被吸收橙光可达 15m 深处绿光、黄光可达 20m 深处蓝光可超过100m◆ 在浑浊和被污染的水中,光的穿透力减少◆ 不同光线的透射→鱼类的体色 20m 或更深→含红色或橙色色素无光线处→无色或具深黑色5. 优良溶剂:☆ 溶解→ O2、N2、CO2 等气体;矿物质、盐类、许多有机物☆ 溶解物质→直接或间接影响鱼类。

二、水环境的类型 - 淡水环境◆仅占地表的 1%n 在温度、水流、深度、悬浮物质、溶解物质、基质和暂时稳定性等方面差异很大◆已知种类的 41% 在淡水中◆流水环境 + 静水环境淡水环境 - 流水环境◇下游→水流缓慢、底质细、有机质丰富、沉积物增多◆鱼类→缓游性多以底质和水草为食,或以无脊椎动物为食鲤科种类最为丰富,另有肉食性种类如狗鱼、鲇类等。

河流对鱼类分布和区系组成的影响☆特征区分法→以流量、宽度、梯度、底质颗粒大小、植物类型、地质特征及形成年代等特征来区分河流☆ Marcell Huet 类群带法① 鳟带→ 以鳟和茴鱼占优势② 茴鱼带→ 为混合区系,但鳟和茴鱼繁盛且比鲤科种类、狗鱼、河鲈、鳗鲡多三、水环境的类型 - 盐水环境◆广阔、时空连续◆海底类型、水的运动、温度和盐量多变◆海底区域:大陆架带→深达 200m 上陆坡带→深至约 1000m 下陆坡带→可达 3000m 深海底带→可深达约 6000m 超深渊带→含深海沟◆水层区域:表海层带→深约至 200m ,约为有效光线透射深度和大陆架边缘中海层带→深约至 1000m ,是所有光线透射的界限深海层带→无光,深达6000m 超深渊海层带→ 6000m 以下的深海沟,最深处 11000m◆水温鱼类是变温动物,它们的体温随水环境温度的变动而变化。

鱼类行为与环境适应性变化的关系研究鱼类是生态系统中非常重要的一部分,它们有着丰富的物种多样性和广泛的分布区域。

随着环境的变化,鱼类的生物学特征和行为也会发生相应的变化以适应新的环境条件。

因此,研究鱼类行为与环境适应性变化之间的关系非常重要。

一、鱼类环境适应性的表现在多样化的环境中,不同种类的鱼类展现出了不同的环境适应性表现。

例如,河流鱼类常常具有强烈的游泳能力和山地防御机制,以克服水域中的流和水草等障碍。

而在海洋环境下生活的鱼类则可能表现出强大的治愈能力和海洋自由漂流的能力。

无论是在水中还是在陆地上,鱼类都拥有强大的环境适应力。

二、鱼类的环境适应机制1.消化系统适应性变化不同种类的鱼类对不同的食物具有不同的适应性机制。

例如,在海水中生活的鱼类需要经过复杂的滤波和排盐机制,以处理高盐度的环境。

而在淡水环境中生活的鱼类则会具有不同的胃肠道适应性,可以更容易地消化植物、腐殖质和小型无脊椎动物等食物。

2.智能适应性变化鱼类也有着极为出色的智能适应性变化。

例如,有些鱼类具备良好的记忆和学习能力,能够记住复杂的迁徙路径、灵活地避开天敌和捕食者,能够快速地学习和适应新环境、新食物和新困难。

3.睡眠适应性变化在不同环境条件下,鱼类的睡眠适应性也会发生变化。

一些鱼类在河流和湖泊中生活,它们会通过半睡眠的方式保持警觉,并同时保持对环境的感知。

在海洋环境中,一些鱼类可能会减少睡眠时间,以利于耐受海洋环境中的气压、温度和盐度等复杂的生态因素。

三、环境适应性变化与遗传变异环境适应性变化是鱼类与环境交互作用的结果,同时也与遗传变异紧密相关。

在不同的环境条件下,鱼类会因为生态压力不断发生遗传变异,以适应新的生境。

例如,河流鱼类可能因为环境变化而拥有更强的游泳能力、更强的防御机制和更灵活的行为等等。

四、结语综上所述,鱼类行为与环境适应性变化之间的关系非常紧密。

鱼类具有极其出色的环境适应性机制,能够在不同的环境中生活,并逐步适应不同的生态压力。

水产养殖中的鱼类行为与养殖环境适应性水产养殖一直是人类获取鱼类资源的重要方式之一。

在水产养殖中,鱼类的行为与养殖环境适应性起着至关重要的作用。

本文将探讨水产养殖中鱼类的行为特点以及其对养殖环境的适应性。

一、鱼类行为特点1. 社群行为:大多数鱼类都具有社群行为,形成稳定的社会结构。

例如,锦鲤在养殖过程中往往形成以一雄多雌的社群结构,以保证繁殖效果。

同时,社群行为也有利于鱼类之间的相互学习和信息传递。

2. 食性行为:鱼类的食性行为因种类而异,有肉食性、杂食性和草食性等不同类型。

鱼类在养殖环境中的饲养方式需要根据其食性行为进行调整,以保证其获得足够的营养。

3. 游泳行为:鱼类常常表现出灵活的游泳行为,它们通过游动来寻找食物、逃避捕食者以及寻找繁殖伙伴。

在水产养殖中,提供足够的游泳空间和水流环境是保证鱼类健康生长的重要因素之一。

4. 繁殖行为:鱼类的繁殖行为因种类而异,有性别对异、同、雌性变雄性等不同类型。

养殖环境中应该提供适合不同鱼类繁殖行为的环境条件,例如,提供合适的繁殖床、保持水质清洁等。

二、鱼类行为对养殖环境的适应性1. 温度适应性:不同鱼类对水温的要求不同,有些鱼类对水温的适应范围较广,例如,鲈鱼能适应较宽的温度范围,而有些鱼类对水温变化较为敏感。

在水产养殖中,应根据鱼类的温度适应性,调节养殖环境的水温。

2. 水质适应性:鱼类对水质的适应性较强,但仍对水质的变化敏感。

例如,一些鱼类对水中溶解氧和氨氮浓度有一定的要求。

因此,在水产养殖中,需要定期检测水质参数,并根据检测结果对水质进行调控,以保证鱼类的良好生长。

3. 饲料适应性:不同鱼类对饲料的适应性也不同,有些鱼类对特定类型的饲料偏好。

在水产养殖中,需要根据不同鱼类的饲料适应性选择合适的饲料种类和喂养方式,以提高鱼类的饲养效果。

4. 光照适应性:光照对鱼类的行为和生理活动起着重要作用。

一些鱼类对光照强度和周期有一定的要求。

在水产养殖中,应根据不同鱼类的光照适应性,合理控制光照强度和时间,以促进鱼类的生长和发育。

养殖渔业工作中的养殖鱼类的行为与养殖环境关系研究随着人类对食物需求的不断增加,养殖渔业作为一种重要的经济产业逐渐兴起。

然而,在养殖过程中,理解养殖鱼类的行为与养殖环境之间的关系是至关重要的。

本文将探讨养殖鱼类的行为与养殖环境之间的相互关系,并为养殖渔业工作者提供相关研究成果以改善养殖环境与养殖效率。

一、养殖鱼类行为的重要性养殖鱼类的行为对其生长、繁殖和免疫力等方面都有着重要影响。

了解养殖鱼类的日常行为可以帮助养殖人员判断鱼类的健康状况以及适应环境变化的能力。

例如,鱼类的觅食行为和栖息行为可以反映鱼类的饮食需求和适应性。

同时,鱼类的游动活动也与其免疫力和抗病能力密切相关。

二、养殖环境对养殖鱼类行为的影响养殖环境的条件与养殖鱼类的行为之间存在密切的相互关系。

合理的水质、温度、pH值等环境因素对鱼类的行为具有重要影响。

例如,鱼类在温水环境下更容易觅食和生长,而水质不佳会使鱼类抵抗力下降,影响其行为和生长发育。

鱼类对光照也有一定的敏感性,光线的变化可以影响鱼类的觅食和活动。

三、养殖环境优化对养殖鱼类行为的影响优化养殖环境可以改善养殖鱼类的行为和健康状况,提高养殖效益。

首先,合理控制水质和温度等环境因素,创造适宜的生长环境。

其次,在饲养管理中考虑到鱼类的行为需求,如觅食、栖息和游动等,提供丰富的饲料和适宜的养殖设施。

同时,注重养殖环境的清洁和良好的水质管理,以减少病原微生物的滋生和传播。

四、养殖鱼类的行为研究方法了解养殖鱼类的行为需要借助一定的研究方法和工具。

直接观测法是最常用的研究方法之一,通过观察鱼类在养殖环境中的行为活动,如觅食、游动和群聚等,获得相关数据。

电子标签、摄像监测和行为指纹识别等技术也可以辅助行为研究。

此外,通过与环境因素的相关性分析和行为模式的建立,还可以深入探讨行为与环境之间的关系。

综上所述,养殖鱼类的行为与养殖环境有着密切的相互关系。

在养殖渔业工作中,了解养殖鱼类的行为特点和行为需求,优化养殖环境,有助于提高养殖效益和鱼类健康状态。

鱼类行为与环境因素的相关性研究鱼类是生活在水中的动物,它们有着丰富多彩的行为习惯,如群居、繁殖、觅食等,这些行为习惯受到许多环境因素的影响,包括水体温度、水质、光照、水流等。

本文将探讨鱼类行为与环境因素的相关性研究,以及在此基础上的一些应用。

一、温度与鱼类行为温度是影响鱼类行为的一个关键因素。

一般来说,水温越高,鱼类的代谢率越快,活动能力也就越强。

但是在极端高温的情况下,鱼类的生理机能就会受到损害,甚至会死亡。

反之,水温过低也会影响鱼类的代谢和活动能力。

某些鱼类会钻进水下石洞中,在温度升高的夏季里保持清凉。

这种行为被称为洞穴行为。

岩石和石头可以使洞穴内部的水温与外界的温度相比,更加稳定。

一些水生生物,如鱼类、龙虾和螃蟹都会利用这些洞穴,既可保持清凉,又能躲避掠食者。

二、水质与鱼类行为水质是另一个关键的环境因素,直接影响鱼类的行为。

鱼类的健康和生长发育直接依赖于水中氧气含量、酸碱度、营养物质、病原体、化学污染物等。

一些鱼类比较敏感,特别是在水质出现明显的变化时,如温度和pH值的变化时,它们可能会出现异常行为。

水质污染是鱼类行为受到影响的最大危险之一。

大量有机物和微生物质量超标都会导致水质恶化,最终影响鱼类行为。

例如,水中含有过多的氨,鱼类就会表现出缺氧、呼吸急促的行为。

另一方面,水中氧气含量过少,也会造成鱼类的窒息和死亡。

三、光照对鱼类行为的影响光照也是鱼类行为的一个重要因素。

光照条件是很多鱼类个体和种群生物学适应性的一个重要因素。

某些鱼类可能更活跃在光地带或暗地带。

而有些鱼类可能依靠光线来寻找食物或掩护自己。

另一方面,由于光照的变化,例如白天和黑夜,某些鱼类会表现出昼夜周期性行为。

一些鱼类可能在夜间更活跃,而有些则更喜欢在白天活动。

四、水流对鱼类行为的影响水流也直接影响鱼类的行为。

水流的速度可以帮助决定鱼类的方向和速度,也可以影响鱼类的觅食和繁殖行为。

水流速度影响溶解氧、饵料流,使得小型游离鱼虾难以吸食,而鱼类会汇聚在水流缓慢的河底,河流漩涡,瀑布下游或碎流区等。