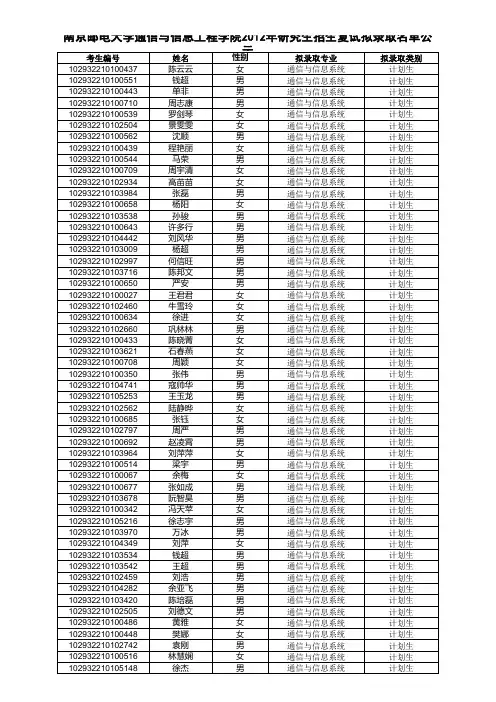

南京邮电大学2012届本科毕业设计(论文)评优结果

- 格式:xls

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:2

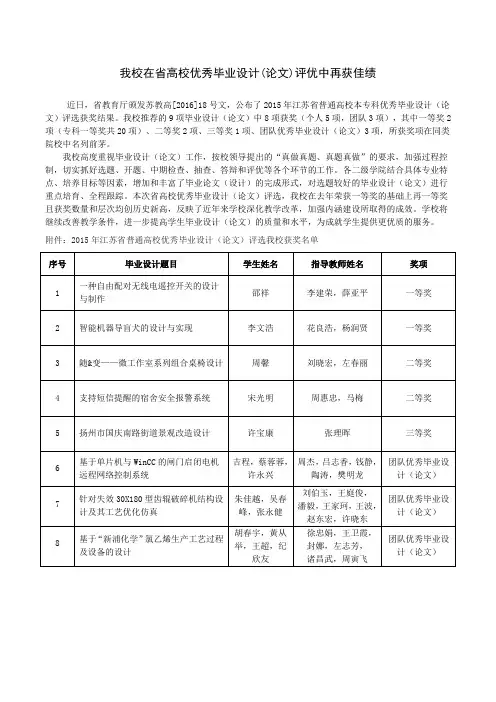

我校在省高校优秀毕业设计(论文)评优中再获佳绩

近日,省教育厅颁发苏教高[2016]18号文,公布了2015年江苏省普通高校本专科优秀毕业设计(论文)评选获奖结果。

我校推荐的9项毕业设计(论文)中8项获奖(个人5项,团队3项),其中一等奖2项(专科一等奖共20项)、二等奖2项、三等奖1项、团队优秀毕业设计(论文)3项,所获奖项在同类院校中名列前茅。

我校高度重视毕业设计(论文)工作,按校领导提出的“真做真题、真题真做”的要求,加强过程控制,切实抓好选题、开题、中期检查、抽查、答辩和评优等各个环节的工作。

各二级学院结合具体专业特点、培养目标等因素,增加和丰富了毕业论文(设计)的完成形式,对选题较好的毕业设计(论文)进行重点培育、全程跟踪。

本次省高校优秀毕业设计(论文)评选,我校在去年荣获一等奖的基础上再一等奖且获奖数量和层次均创历史新高,反映了近年来学校深化教学改革,加强内涵建设所取得的成效。

学校将继续改善教学条件,进一步提高学生毕业设计(论文)的质量和水平,为成就学生提供更优质的服务。

华侨大学教务处文件

教务〔2012〕38号

关于公布2012届优秀毕业设计(论文)

评选结果的通知

各学院:

毕业设计(论文)是教学计划的一个重要组成部分,是培养学生综合运用所学的基本技能进行独立工作的极其重要的教学环节。

为了加强和推动这一实践性教学环节,不断提高质量,我校开展了2012届优秀毕业设计(论文)的评选工作。

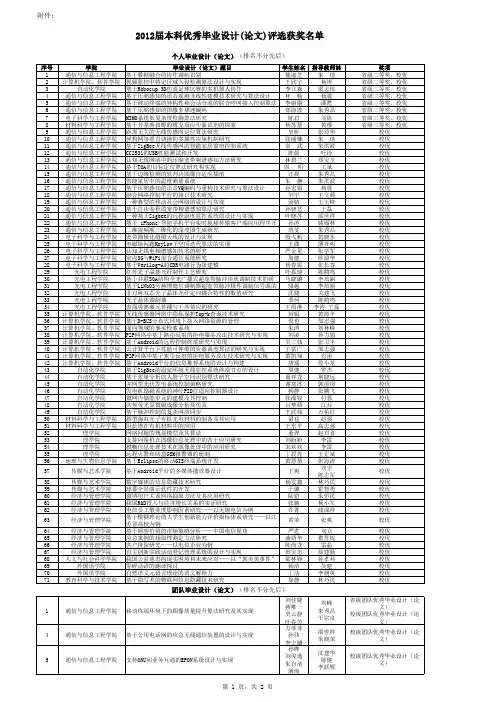

经各学院推荐,教务处审定,共有杨辉等86位同学获得优秀毕业设计(论文)奖,学校决定给予上述同学奖励,颁发荣誉证书和奖金每人500元,现将荣获2012届优秀毕业设计(论文)名单予以公布。

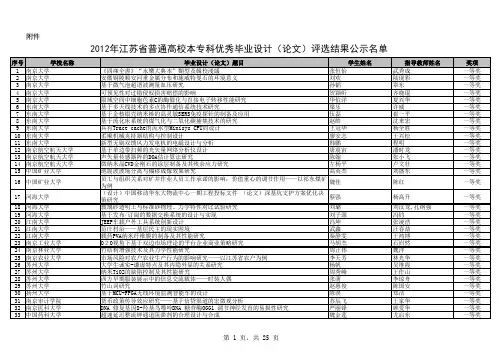

附件:2012届优秀毕业设计(论文)名单

教务处

二○一二年六月十六日

附件:2012届优秀毕业设计(论文)名单。

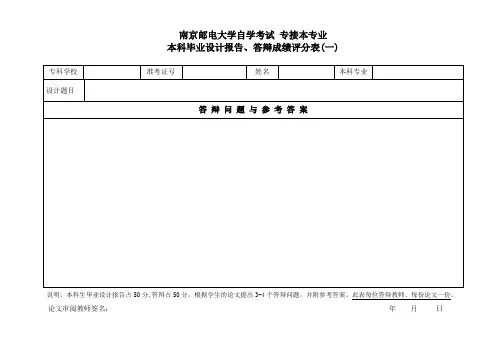

南京邮电大学自学考试专接本专业

本科毕业设计报告、答辩成绩评分表(一)

说明: 本科生毕业设计报告占50分,答辩占50分。

根据学生的论文提出3-4个答辩问题,并附参考答案。

此表每位答辩教师、每份论文一份。

论文审阅教师签名:年月日

南京邮电大学自学考试

说明:此表答辩结束后交答辩组长汇总,存档。

此表每位答辩教师、每篇论文一份。

答辩教师签名: 20 年月日

南京邮电大学自学考试专接本专业毕业设计报告、答辩成绩总表(三)

注:此表每名学生每组汇总一份。

南京邮电大学自学考试专接本专业毕业设计报告、答辩成绩总表(四)

注:此表每组每名学生汇总一份。

成绩:优秀90分以上,良好80-89分,中等:70-79分,及格60-69分,不及格60分以下。

年月日。

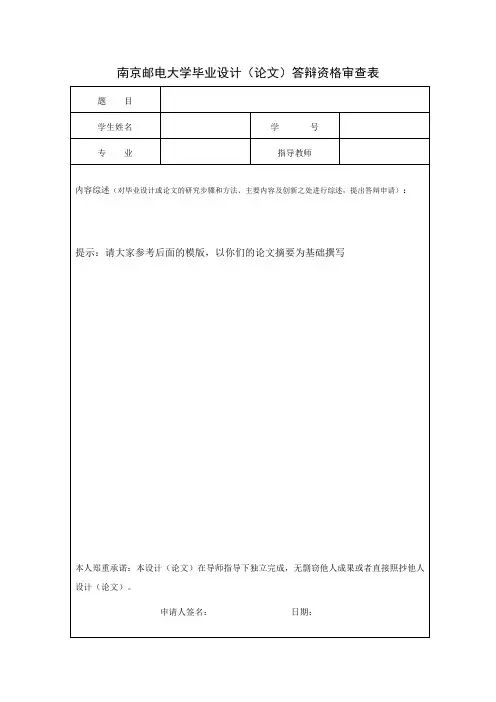

南京邮电大学毕业设计(论文)答辩资格审查表题目学生姓名学号专业指导教师内容综述(对毕业设计或论文的研究步骤和方法、主要内容及创新之处进行综述,提出答辩申请):提示:请大家参考后面的模版,以你们的论文摘要为基础撰写本人郑重承诺:本设计(论文)在导师指导下独立完成,无剽窃他人成果或者直接照抄他人设计(论文)。

申请人签名:日期:资格审查项目是否1工作量是否达到所规定要求2文档资料是否齐全(任务书、开题报告、外文资料翻译、定稿论文及其相关附件资料等)3是否完成任务书规定的任务4完成的成果是否达到验收要求指导教师签名:年月日毕业设计(论文)答辩资格审查小组意见:符合答辩资格,同意答辩□不符合答辩资格,不同意答辩□审查小组成员签名:年月日注:此表中内容综述由学生填写,资格审查项目由指导教师填写。

附表1-5(通用)南京邮电大学毕业设计(论文)答辩资格审查表题目误差反传神经网络在手写体字符识别中的应用研究学生姓名段广玉学号B07030626专业计算机科学与技术指导教师陈蕾内容综述(对毕业设计或论文的研究步骤和方法、主要内容及创新之处进行综述,提出答辩申请):毕业设计期间,通过老师的指导和对任务书的分析,仔细查阅资料,了解了图像处理、人工神经网络等相关知识。

学习了Visual C++软件的使用,最后按照要求实现了一个基于误差反传神经网络的手写体字符识别算法。

通过学习神经网络和图像处理相关知识,在Visual C++环境下实现一个基于误差反传神经网络算法的字符识别算法,建立能够较好识别手写体数字的原型系统。

研究发现BP神经网络存在固有的缺陷,这表明有必要对现有的BP神经网络模型进行改造。

于是给出了两种改进的方案:对学习速率和激励函数进行改进。

实验结果表明本论文所设计的手写数字识别系统具有较好的识别率,同时也说明了BP神经网络技术用于手写数字识别的可行性。

完成了《误差反传神经网络在手写体字符识别中的应用研究》论文的写作,论文格式规范,条理清晰,有对毕业设计的完整阐述和功能探究,层次清晰,能较好的反应出毕业设计完整内容及在毕业设计期间对程序的探究和思考。

南京邮电大学本科毕业论文工作规定(管理学类、经济学类、文学类、法学类等)(2016 年 11 月修订)高等学校学生的毕业论文是实现本科培养目标的重要教学环节,一般安排在大学期间的最后学习阶段。

在此阶段,学生将进一步获得科学研究方法与实践方面的基本训练,并对大学期间所学的知识进行全面总结与综合运用,培养学生分析问题和解决问题的能力,从而实现实践能力、科学研究能力、创新能力与综合素质的全面提升。

为了保证我校本科生毕业论文的教学质量,特制定本规定。

本规定适用于我校管理学类、经济学类、文学类、法学类等专业学生。

一、组织与管理毕业论文工作在学校的统一领导下,实行校、院二级管理。

学校由分管教学校长负责,并责成教务处具体管理。

各学院由分管院长负责组织具体实施。

各级岗位职责:(一)教务处岗位职责1.贯彻落实教育部和省教育厅对毕业论文管理文件精神,并根据我校具体情况,制定毕业论文工作的管理规定,明确学校整体的管理目标。

2.组织协调各职能部门和各学院等有关毕业论文工作的事宜,分解实施管理目标。

3.汇总各学院上报的毕业论文的各类数据信息,并进行分析总结。

4.组织毕业论文工作的校级评估与考核,负责对各学院毕业论文教学过程中各重要环节的监督检查。

5.组织开展毕业论文管理方面的教学研究工作,包括毕业论文工作总结,组织经验交流,及时为学科建设、教学改革提供有用的反馈信息。

(二)学院岗位职责1.各学院须成立学院毕业论文工作领导小组,由各学院分管院长任组长并全面负责贯彻执行本规定。

2.各学院在毕业论文工作开始前,由各学院分管院长召开学生毕业论文工作动员大会,分别组织指导教师和学生学习本规定,明确要求,使指导教师和学生充分认识到毕业论文工作的重要性。

3.落实指导教师和毕业论文课题,并组织好课题的审题及学生的选题工作。

4.为教师和学生提供实验、上机等毕业论文工作条件。

5.毕业论文进行过程中,学院毕业论文工作领导小组应分别在前、中、后三个阶段进行工作检查。

南京邮电大学文件校发〔2016〕3号关于发布《南京邮电大学学术论文榜》的通知各二级单位、职能部门:为引导学术质量意识,规范学校学术评价,特制定《南京邮电大学学术论文榜》。

《南京邮电大学学术论文榜》共分为七级,包括特I级、特Ⅱ级、一级、二级、三级、四级、五级(详见附件)。

经校学术委员会审议通过,校长办公会议审定,予以发布。

自2016年1月1日起施行。

原《南京邮电大学核心期刊目录》(校科发〔2010〕1号)同时废止。

特此通知。

南京邮电大学2016年1月11日附件:1. 南京邮电大学学术论文榜2. Nature子刊、Science子刊目录3. 人文社会科学19种一级学科权威期刊目录南京邮电大学校长办公室2016年1月11日印发附件1:南京邮电大学学术论文榜特Ⅰ级:Nature、Science正刊(限学术性论文)特Ⅱ级:Nature子刊、Science子刊(限学术性论文,目录见附件2)一级:SCI一区;《中国社会科学》二级:SCI二区;SSCI;A&HCI;《求是》;《新华文摘》非篇目辑览的转载文章;人民日报理论版、光明日报理论版上发表的3000字以上的理论文章三级:其他SCI收录论文(含SCIE);人文社会科学一级学科对应权威期刊19种(目录见附件3)四级:EI收录论文;CSSCI收录期刊论文(不含扩展版和来源集刊);被《中国社会科学文摘》、《高等学校文科学术文摘》、《中国人民大学报刊复印资料》全文转载论文五级:《中文核心期刊要目总览》收录期刊或SCD收录期刊说明:1、同一篇学术论文被不同等级收录时不重复统计,按照其最高等级进行统计。

2、SCI分区标准以中国科学技术信息研究所发布的分区表(旧版)为准,具体如下:(1)一区:该期刊的影响因子排名位于其所在学科排名的前5%;(2)二区:该期刊的影响因子排名位于其所在学科排名的前20%但未进入前5%;(3)三区:该期刊的影响因子排名位于其所在学科排名的前50%但未进入前20%的;(4)四区:其他期刊。

1测控专业人才创新能力培养目标南京邮电大学测控技术与仪器专业始建于1977年,专业名初始设立为电信仪表,1978年更名为电子测量与仪器专业,1999年根据教指委指导意见,更名为测控技术与仪器专业。

根据社会、经济发展和创新型国家建设目标对人才培养培养提出的要求,按照学校提出的“将学校建设成特色鲜明,在信息科学和技术领域国内一流、国际有影响的教学研究型大学”的建设目标,在对比研究国内外一流大学“测控技术与仪器”专业建设的特点和经验的基础上,我们将人才培养目标定位在培养“高层次、复合型、创新性、多样化”的创新型人才,培养学生知识与能力相互协调,具有较好的人文社会科学背景与扎实的自然科学基础,掌握检测与过程控制及相关学科领域的基础知识和基本技能的应用型高级工程技术人才[1]。

南京邮电大学测控专业依托学校通信与信息学科平台,一直致力于教学、科研综合实力的提高,经过30多年的发展,该专业已经发展成为具有信息、通信与网络特点的测控技术与仪器特色学科专业,并已成为江苏省品牌专业,现已形成“网络测控技术”、“智能仪器仪表与自动化装置”与“网络机器人”等专业特色。

2测控专业毕设实践特点及存在的问题根据测控技术与仪器专业人才创新能力培养目标和任务,其毕设实践具有如下主要特点:2.1培养学生综合运用知识的能力测控技术与仪器专业毕设实践作为本科教学中的最后一个环节,不能局限于某一门或某几门专业课程,它是对以前所学知识的综合运用,其涉及到的知识涵盖了本科阶段所学习的通识教育、专业教育、综合教育等。

对该专业学生来说,要做好毕设课题,必须熟练掌握和灵活运用电子电路、传感器、嵌入式系统、光学、机械等方面的知识[2-3]。

2.2强化学生动手实践能力测控技术与仪器专业是一门对学生动手实践能力有较高要求的专业,该专业对学生动手实践能力的培养贯穿于整个本科学习过程,主要包括工科基础实践能力、学科基础实践能力、专业基础实践能力和专业工程实践能力等[2]。

南京邮电大学毕业设计(论文)题目基于Android平台的弹幕类游戏碰撞检测实现专业测控技术与仪器学生姓名周慧芹班级学号B080501 B08050104指导教师王保云指导单位自动化学院日期:2012年 3 月 12日至 2012 年 6 月 15 日毕业设计(论文)原创性声明本人郑重声明:所提交的毕业设计(论文),是本人在导师指导下,独立进行研究工作所取得的成果。

除文中已注明引用的内容外,本毕业设计(论文)不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。

对本研究做出过重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明并表示了谢意。

论文作者签名:日期:年月日摘要弹幕射击类游戏中,游戏玩家在躲避满屏幕的子弹时,游戏系统在每个周期都需要对N个碰撞对进行检测,这样非常耗时,效率很低,影响游戏的生动性与顺畅度。

因此,如何提高游戏中的碰撞检测效率是一个很重要的问题。

本文介绍了碰撞检测理论基础,包括数学与几何学知识以及常用的碰撞检测理论,研究了针对弹幕射击类游戏的碰撞检测算法,并利用C++编程实现了所设计的算法。

为了解决效率问题,本文对子弹采取子弹链的方式进行数据的存储,每个角色指向自身的子弹,避免对自身发出的子弹进行检测。

同时,在面对满屏幕的子弹时,采取空间划分的方式,剔除不可能发生碰撞的子弹,确定潜在碰撞集,减少不必要的碰撞对的检测,加快检测速度。

针对不同的碰撞情形,优先考虑检测效率或者检测精确度,分别选择圆形包围体和多边形包围体对人物进行物理模拟。

关键词:弹幕游戏;碰撞检测;空间划分;包围体;潜在碰撞集;ABSTRACTIn the bullet hell game, the game system needs to detect the collision of N pairs of role and bullet when gamers escape out of the bullets full of the screen in each cycle. This will consume a large amount of time and will be inefficient. So,it’s of much importance to improve the efficiency of collision detection.This article describes the theoretical basis of the collision detection , including mathematics and geometry knowledge and collision detection theory, and finally we explore the collision detection algorithm for the bullet hell and complete the commissioning and operation of the code in C++ environment.In order to improve the efficiency of collision detection and make the game run more smoothly and lively, we reduce the unnecessary collision detection by storing the bullets as bullet chains and linking each role to its own bullet chains. Meanwhile , we divide the space to remove unnecessary bullets and identify the potential collision set when we do the collision detection about the bullets full of screen .The speed of collision detection is apparently accelerated in this way . For different collision situations , we give priority to detection efficiency or detection accuracy respectively and choose circular bounding volume or polygon bounding volume to simulate the characters physically .Key words:barrage game;collision detection;space division;bounding volume;potential collision set;目录第一章绪论 (1)1.1Android系统 (1)1.1.1Android系统简介 (1)1.1.2Android系统的发展 (1)1.2开发环境及语言介绍 (2)1.2.1Linux环境下Bash shell编程 (2)1.2.2Eclipse环境下的C++编程 (2)1.3弹幕射击游戏的发展现状介绍 (3)1.4本章小结 (4)第二章碰撞检测算法原理 (5)2.1碰撞检测的研究现状 (5)2.1.1研究碰撞检测的意义 (5)2.1.2国内外研究现状 (5)2.2碰撞检测的基本概念 (6)2.2.1 凸多边形 (6)2.2.2多边形凸性测试 (7)2.2.3包围体 (7)2.2.4优化操作 (9)2.3碰撞检测的基本算法 (10)2.3.1基于GPU的碰撞检测 (10)2.3.2基于分离轴定理的多边形相交测试 (12)2.3.3基于空间划分的网格测试算法 (14)2.4本章小结 (19)第三章算法设计与实现 (20)3.1本文术语定义 (20)3.1.1Hero (20)3.1.2Boss (20)3.1.3Barrage (20)3.2 算法主要功能 (20)3.3弹幕系统的分类与其包围体 (21)3.3.1弹幕系统 (21)3.3.2包围体的选择 (22)3.4预处理 (24)3.4.1设置子弹链 (24)3.4.2两种坐标系统 (25)3.5基于空间划分的碰撞检测算法 (26)3.5.1 算法基本思想 (26)3.5.3碰撞检测计算 (28)3.6基于AABB矩形包围盒的碰撞检测算法 (28)3.6.1算法基本思想 (28)3.6.2基于AABB包围盒的碰撞检测 (29)3.6.3基于分离轴定理的多边形碰撞检测 (31)3.7基于几何图形的碰撞检测算法 (31)3.7.1算法的基本思想 (31)3.7.2基于几何图形的碰撞检测 (32)3.8本章小结 (33)第四章算法测试与性能分析 (34)4.1算法综述 (34)4.2测试结果 (34)4.2.1圆形与矩形 (34)4.2.2矩形与多边形 (35)4.3本章小结 (36)结束语 (37)致谢 (38)参考文献 (39)附录A 游戏中碰撞检测实现代码 (40)第一章绪论1.1Android系统1.1.1Android系统简介Android一词的本意是“机器人”,同时也是Google于2007年11月5日发行的开源手机操作系统。

南京邮电大学通达学院毕业设计(论文)题目:基于K均值的图像分类设计与实现专业自动化学生姓名施昊琛班级学号 ********指导教师朱松豪指导单位自动化学院日期:2012年3月14日至2012年6月17日摘要K均值算法在高光谱遥感影像的非监督分类中具有较强的实用性, 表现出了良好的优点。

首先采用了最大最小选心法确定初始类别中心, 然后使用了K均值算法实现遥感影像的分类。

在分类过程中采用了VC++2005作为开发平台, 极大地提高了遥感影像的分类速度, 同时还给出了实现K均值分类主要步骤的代码。

最后在深入分析不同迭代次数下得到的不同分类图的基础上, 研究了迭代次数值对最后分类结果的影响。

关键词:非监督分类; K均值算法; VC++2005ABSTRACTHuman Identification System Based on Biometrics is a totally brand-new technique different from traditional methods because it adopts the inherent organism's characteristics of human body. More and more people pay great attention to it as it is safer, more reliable and effective. It begins entering every realm of our society and meeting the challenge of new era.This paper first introduces the research background of the computer face recognition technology and the main method, and then propose a discriminant analysis based on Fourier transform and Face Recognition. Linear discriminant analysis (LDA) in the PCA combined with Fisher on the basis of the principle criteria used to extract feature vectors, the proposed removal of the feature vector retained the original image space in the major categories of information, and can the minimum mean square error reconstruction of the sense of the original image. The proposed method first uses Fourier transform to extract the face image is relatively stable low-frequency sub-band, blurring the facial expression and posture influence, and also reached a dimension reduction of the effect of the image vector, and then use the linear discriminant analysis and identification feature extraction components. The algorithm is compared with the traditional LDA methods, which greatly reduces the computational complexity, the extracted features further reflects the difference between the face and improve the recognition rate and noise performance, experimental results show that the proposed algorithm is accurate effective.Keywords:Pattern Recognition; Human Face Recognition; Fourier Transform;Linear Discriminant Analysis目录第一章绪论.............................................. - 1 -1.1 模式识别....................................................... - 1 -1.1.1 基本概念................................................. - 1 -1.1.2 模式识别系统............................................. - 1 -1.1.3 模式识别的主要方法....................................... - 2 -1.2 图像、图像处理与图像识别....................................... - 3 -1.3 人脸识别技术................................................... - 4 -1.3.1 生物特征识别技术......................................... - 4 -1.3.2 生物特征识别技术的应用和前景............................. - 5 -1.3.3 人脸识别的研究背景及意义................................. - 6 -1.3.4 人脸识别的发展历史....................................... - 8 -1.3.5 人脸识别的国内外发展现状................................. - 8 -1.3.6 人脸识别系统............................................. - 9 - 第二章傅里叶变换及其应用................................ - 11 -2.1 傅里叶变换的定义.............................................. - 11 -2.2 连续傅里叶变换................................................ - 11 -2.2.1 一维连续傅里叶变换...................................... - 11 -2.2.2 二维连续傅里叶变换...................................... - 12 -2.3 离散傅里叶变换................................................ - 13 -2.4 傅里叶变换在图像处理中的应用.................................. - 15 - 第三章基于傅里叶变换的线性鉴别分析 ...................... - 17 -3.1 线性鉴别分析(LDA)方法....................................... - 17 -3.1.1 基本思想................................................ - 17 -3.1.2 基本原理................................................ - 17 -3.2 基于LDA的人脸特征提取方法的优缺点............................ - 19 -3.3 基于傅里叶变换的LDA方法...................................... - 19 -3.4 本章小节...................................................... - 21 - 第四章实验结果......................................... - 22 -4.1 引言.......................................................... - 22 -4.2 人脸库介绍.................................................... - 22 -4.3 仿真实验...................................................... - 23 -4.3.1 图象预处理:............................................ - 23 -4.3.2 不同训练样本下的识别率.................................. - 24 -4.4 实验结果分析................................................... - 25 - 结束语 .................................................. - 26 - 致谢 .................................................. - 27 -参考文献................................................. - 28 - 附录A ................................................... - 30 -第一章绪论1.1 模式识别1.1.1 基本概念模式识别是人类的一项基本智能,在日常生活中,人们经常在进行“模式识别”。