统编版高一语文必修下册第五单元教学设计

- 格式:docx

- 大小:39.41 KB

- 文档页数:4

《边城》(节选)优质教学设计【学习目标】:1.语言建构与运用:了解小说的故事情节,概括小说中塑造的人物翠翠形象。

2.思维提升与发展:学习动作、语言、心理等塑造人物的方法,感受翠翠的性格特征;理解作者蕴含在小说中的深沉内涵。

3.审美鉴赏与创造:理解作品思想文化内涵,感知风俗和景物描写的作用,注重对散文化小说的独特审美体验。

4.文化传承与理解:认知独特的湘西地域文化,感知作者的社会理想,加深对百年中国社会变革和发展认识,感受特殊时代人的心灵变化。

第一课时【教学任务】:导入,激发学习兴趣+预习交流,解释题目+作者简介,整部作品+速读课文,概括内容【教学过程】:一、作者文字导入,激发学习兴趣正是音乐的滋润,心灵豁然洞开,沈从文已领悟到了生命的深层内涵:“生命在发展中,变化是常态,毁灭是常态。

生命本身不能凝固,凝固即近于死亡或真正死亡。

惟转化为文字,为形象,为音符,为节奏,可望将生命某一种形式,某一种状态,凝固下来,形成生命另外一种存在和延续……”(《沈从文别集·抽象的抒情》)《边城》完成于1934年4月19日,是作者的代表作。

关于这篇小说的创作动机,作者说:“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式’。

我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明。

”《边城》这部创作于20世纪30年代的小说曾被赞誉为“田园诗的杰作”,一支湘西山村生活的牧歌。

作者沈从文也曾两度被提名为诺贝尔文学奖候选人,很多的评论者都对这部作品推崇备至。

谈一谈你阅读《边城》印象?作者有什么思考?在延续什么?都是什么“爱”?二、预习交流,解释题目1.纠正注音(学生齐读自我纠错)绊倒蘸(zhàn)酒茶峒(dòng)手脚伶俐干燥洞穴(xué)缠裹蓬蓬铛铛老鹳(gu àn)河戍军长颈泅(qiú)水傩(nuó)送氽(tǔn)着牛犊鞶(pán)鼓碧溪岨(jū)埋怨喧阗(tián)镇筸(gān)棕榈敞坪咝咝俨然角隅抿起拮据粽子怏怏(yàng)睨着微驼唢呐呜呜喇喇2.解释题目“边城”同时也是一个时间概念、文化概念。

高一语文必修下册第五单元教学设计使命与担当与时代同行感受时代精神,与历史时空对话,树立远大理想,培养担当精神。

“实用性阅读与交流”任务群使命与抱负:关注社会,观察现实,勇于承担时代使命。

通过文本细读、专题研讨等方式梳理文章内容和结构,体悟情感,把握主旨,学会阐发见解,表达立场。

1.了解作者所处时代的特征与社会问题,分析作者对社会的看法,理解作者所表现出来的时代使命和个人抱负。

2.围绕“抱负与使命”,讨论当前我们所处的时代、社会,培养分析社会现象、思考社会问题的能力,思考自己应当具有怎样的抱负,承担怎样的使命。

写一篇演讲稿与同学交流。

3.运用专题研讨的方式,正确认识时代责任和历史使命、远大抱负与脚踏实地的关系。

4.学习有理有据地发表意见,深入真切地阐发主张;要把握书信的文体特征,体会作者的深挚情感。

围绕中心任务,本单元共安排9 个课时,五个环节:1. 阅读体验与认知围绕“抱负与使命”主题,阅读本单元4 篇课文,分析作者对时代和社会的看法,以及作者的写作目的。

教师可以提供一些问题,启发学生思考。

比如,依据课文内容说说:作者所处时代有哪些特点、社会现象和存在的社会问题?作者的立场观点是什么?他是怎么做的?2. 阅读体验与认知本单元的文章展现了革命导师和革命先烈对时代使命的深刻理解,表现了他们将个人抱负与时代要求相结合的人生选择。

以小组为单位,从本单元中任选一篇文章进一步阅读体验,想想其中展现的精神品质和人生选择,对你思考“抱负与使命”这一话题有何启发。

结合实用性文本的写作目的把握演讲词、书信的一般特点,注意这些作品切于实用、关注特定对象、富于针对性的特点;感受作者在态度、语气、叙述策略、表达方式、语体风格等方面的差异;把握书信注重交流、抒写自由的文体特质,体会作者的深挚情感。

1. 梳理文本与体悟情感通过文本细读、专题研讨等方式梳理文章内容和结构,把握其主旨,分析文章语句尤其是一些表意复杂的长句的深层意蕴,感受作者思想的光辉和恰当表达的力量。

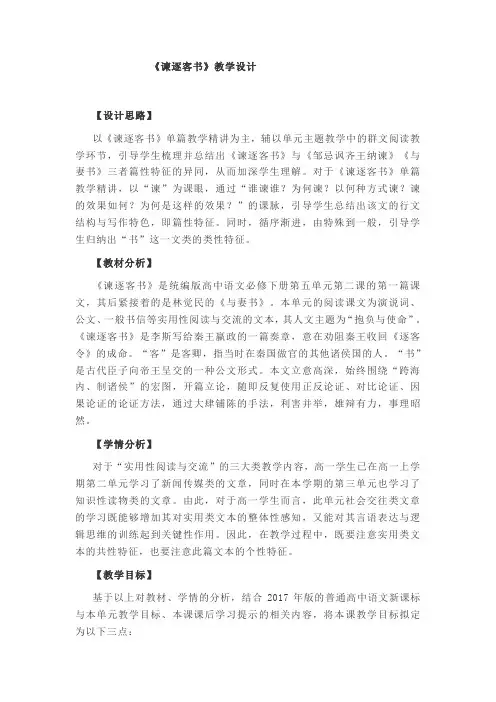

《谏逐客书》教学设计【设计思路】以《谏逐客书》单篇教学精讲为主,辅以单元主题教学中的群文阅读教学环节,引导学生梳理并总结出《谏逐客书》与《邹忌讽齐王纳谏》《与妻书》三者篇性特征的异同,从而加深学生理解。

对于《谏逐客书》单篇教学精讲,以“谏”为课眼,通过“谁谏谁?为何谏?以何种方式谏?谏的效果如何?为何是这样的效果?”的课脉,引导学生总结出该文的行文结构与写作特色,即篇性特征。

同时,循序渐进,由特殊到一般,引导学生归纳出“书”这一文类的类性特征。

【教材分析】《谏逐客书》是统编版高中语文必修下册第五单元第二课的第一篇课文,其后紧接着的是林觉民的《与妻书》。

本单元的阅读课文为演说词、公文、一般书信等实用性阅读与交流的文本,其人文主题为“抱负与使命”。

《谏逐客书》是李斯写给秦王嬴政的一篇奏章,意在劝阻秦王收回《逐客令》的成命。

“客”是客卿,指当时在秦国做官的其他诸侯国的人。

“书”是古代臣子向帝王呈交的一种公文形式。

本文立意高深,始终围绕“跨海内、制诸侯”的宏图,开篇立论,随即反复使用正反论证、对比论证、因果论证的论证方法,通过大肆铺陈的手法,利害并举,雄辩有力,事理昭然。

【学情分析】对于“实用性阅读与交流”的三大类教学内容,高一学生已在高一上学期第二单元学习了新闻传媒类的文章,同时在本学期的第三单元也学习了知识性读物类的文章。

由此,对于高一学生而言,此单元社会交往类文章的学习既能够增加其对实用类文本的整体性感知,又能对其言语表达与逻辑思维的训练起到关键性作用。

因此,在教学过程中,既要注意实用类文本的共性特征,也要注意此篇文本的个性特征。

【教学目标】基于以上对教材、学情的分析,结合2017年版的普通高中语文新课标与本单元教学目标、本课课后学习提示的相关内容,将本课教学目标拟定为以下三点:1.查阅工具书,结合注释,掌握重点字词句的意思,疏通文意,理清行文结构;2.了解并能运用文章中对比论证、因果论证等论证方法和铺陈的写作手法来表达自己的观点,培养说理论证的严密逻辑与思维能力(教学重难点);3.掌握“书”这一文类的实效性、针对性、论断性特征,学会运用比较思维来分析、归纳文本特征与文类特征,体会当时李斯与秦王的“抱负与使命”。

树立远大抱负勇担时代使命——统编高中语文必修下册第五单元教学设计单元解读统编高中语文必修下册第五单元属于课程内容中的学习任务群7 实用性阅读与交流。

该任务群旨在引导学生学习当代社会生活中的实用性语文,包括实用性文本的独立阅读与理解,日常社会生活需要口头与书面的表达交流。

通过本任务群的学习,丰富学生的生活经历和情感体验,提高阅读与表达交流的水平,增强适应社会、服务社会的能力。

围绕“实用性阅读与交流”任务群,教材共编排了三个单元:必修上册第一单元新闻传媒类内容,必修下册第三单元知识性读物类内容,必修下册第五单元社会交往类内容。

三个单元内容的阅读难度依次递进。

本单元“抱负与使命”是本任后一个单元,也是阅读难度最大的一个单元。

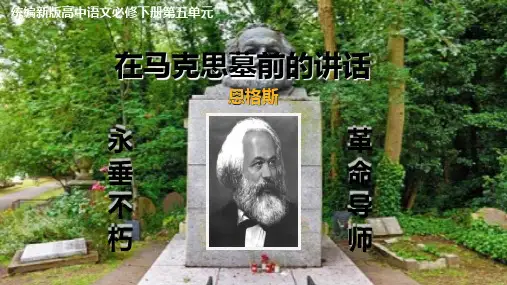

本单元篇目涵盖演说词、悼态疏、家书,共有《在<人民报>创刊纪念会上的演说》(下文图表中简称《在马克思墓前的讲话》(下文图表中简称“讲话) 《谏逐客书》《与妻斗文章。

这些篇目虽为社会交往类内容,但每篇都是经典中的经典,内容丰富深刻,感情充沛,具有很强的现实针对性和鲜明的说理特征。

因此,在教学单篇教学为主,充分挖掘各篇目的价值特色,力求避免在群文阅读中架空文淡经典,空洞说教。

学习目标1. 通过整体感知,梳理文章的内容和结构,把握文章主旨,感受作者思想的光辉和表达的力量。

2. 通过文本细读,把握课文文本特点,体会文章的实用性、针对性,感受作者在态度语气、叙述策略、表达方式、语体风格等方面的差异。

3. 通过写作背景分析,把握作者对所处时代的深刻理解,学习革命导师、志士仁人顺应历史潮流,勇担时代使命的精神。

4. 通过专题研讨,思考新时代中国青年应具有的抱负和使命担当增强为中华民族伟大复兴而奋斗的使命感。

5. 进一步提高学生演讲稿的写作水平和社交演讲能力,学会在确、充分地表达意见,立场鲜明,抒发情感。

第一课时《在<人民报>创刊纪念会上的演说》一、厘清文章思路,概括演讲主旨文章为何从1948 年革命说起,接下来却又宕开一笔,讨论工业和技术的发展。

14.1 促织【教学目标】1.了解作家蒲松龄,了解写作背景,了解《聊斋志异》的特点及其文学史地位。

2.积累重点文言词句,培养阅读文言文的语感。

3.品味《促织》朴素自然、简洁凝炼、准确传神的人物语言和叙述语言。

4.理解本文所揭露的封建社会的罪恶,对受尽欺凌和迫害的下层群众的深切同情。

【教学重点】1、理清曲折离奇、跌宕起伏的情节线索,把握作品主题。

2、整理归纳文言字词及文言现象。

【教学难点】了解这篇小说的写作特点,理解本文的写作目的和现实意义课时安排3课时三、教学过程第一二课时1、导入新课古代很多皇帝都有自己的爱好,有的喜欢音乐,有的喜欢画画,还有的喜欢做木工,宋徽宗喜欢踢球,重用了踢球踢得很好的高太尉,结果是祸国殃民,明朝皇帝明宜宗的爱好是斗促织,会有什么样的后果呢,今天我们来学习小说《促织》2、作者介绍蒲松龄,山东潘川(今淄博市)蒲家庄人,字留仙,一字剑臣,别号柳泉。

19岁参加科举考试,连中县、府、道的第一,但此后却屡试不第,他的大半生基本上在家乡过着清苦的塾师生活,因而和人民接触的机会较多,对统治阶级的种种罪恶有所不满。

3、写作背景蒲松龄出生于书香世家,他早年也管想借助科举入仕,可惜屡试不第,只能以教书为生。

他自幼便对民间的鬼神故事兴致浓厚,大约在二十一岁时,他开始利用业余时间创作《聊斋志异》。

据说,蒲松龄曾为了搜集素材,在家门口开了一家茶馆,来喝茶的人可以用一个故事代替茶钱。

借助这个方法,蒲松龄搜集了大量离奇的故事,经过整理、加工过后,他都将其收录到了《聊斋志异》中。

4、题目解说《促织》是《聊斋》中的名篇,作者通过写成名一家被官府逼迫交纳蟋蟀以致倾家荡产,但又终于致富的故事,深刻揭露了封建徭役的残酷,辛辣讽刺“一人飞升,仙及鸡犬”的丑剧,有深刻的社会意义。

5.通读全文,疏通文意①宣德间,宫中尚.(崇尚,喜好)促织之戏,岁征.(征收)民间。

此物故非西产;有华阴令欲媚上官,以一头进.(进奉),试使斗而才.(有才能,此处指勇猛善斗),因责常供。

教学目标一、语言建构与运用学习凝练生动的戏剧语言,揣摩人物语言的“言外之意”,理解舞台说明的作用。

二、思维发展与提升(1)分析节选部分的戏剧冲突、结构布局特点。

(2)了解以《雷雨》为题的象征意义,并把握《雷雨》的主题。

三、审美鉴赏与创造(1)鉴赏人物形象,揣摩人物心理,体会人性的复杂性。

(2)理解剧中所揭示的阶级矛盾的深刻意义。

四、文化传承与理解(1)了解曹禺的《雷雨》,体会曹禺对旧社会的反抗意识。

(2)了解戏剧的一般常识。

知人论世一、作者名片1、中国现代戏剧的奠基人——曹禺(1)生平曹禺(1910—1996),原名万家宝。

湖北潜江人,生于天津。

他从小爱好戏剧,1929年进南开大学,后来又转清华大学西洋文学系,毕业后进清华研究院,专攻欧美戏剧文学。

1933年,完成处女作《雷雨》,经巴金、斯以的推荐,在1934年出版的《文学季刊》上发表,引起轰动。

(2)作品继《雷雨》之后,他又写了《日出》《北京人》《原野》《蜕变》等剧本。

1942年,曹禺把巴金的《家》改编成话剧。

中华人民共和国成立后,又写了《明朗的天》《胆剑篇》《王昭君》等剧作。

(3)称号中国杰出的现代话剧剧作家。

作为中国新文化运动的开拓者之一,与鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍齐名。

(4)评价①曹禺作为一位戏剧大师,不仅是中国话剧艺术的奠基者,而且是20世纪世界话剧艺术发展的一个杰出代表。

——余秋雨②他是剧作家,更是一位诗人,一位现实主义的戏剧诗人。

他的作品情理交融,诗意浓郁,鲜明地表现出在追求戏剧的诗的境界。

——于是之二、背景透视曹禺出生于一个没落的封建家庭,青少年时代就目睹了中国半殖民地半封建社会的黑暗现实,产生了强烈的反抗情绪,经过几年酝酿、构思,1933年在读清华大学四年级时,完成了处女作《雷雨》。

作者在谈到写作意图时说《雷雨》是“没有太阳的日子里的产物”,“那个时候,我是想反抗的。

因陷于旧社会的昏暗、腐恶,我不甘模棱地活下去,所以我才拿起笔。

11.2《与妻书》一等奖创新教学设计统编版高中语文必修下册《与妻书》教学设计【教材分析】《与妻书》是高中语文部编版高一年级必修下册第五单元的课文,本书以人文主题和学习任务群双线组织单元,选文围绕人文主题及核心任务,讲求典范性和时代性,文质兼美,情理兼具。

本文出自高中一年级下册第五单元,本单元由三篇教读课文,即《在《人民报》创刊纪念会上的演说》《在马克思墓前的讲话》《谏逐客书》和一篇自读课文,即《与妻书》构成,四篇文本古今中外俱有,但诠释了不同时代的担当精神,契合新课标下的群文阅读教学思想。

根据单元提示及选文特点,确定本单元的教学核心是通过专题研讨,加深对“抱负与使命”的认识,深入挖掘文本的时代价值,并将之投射到当代中学生的精神世界,体会真挚情感,思考自己在中国发展之路中所扮演的角色,在正确认识社会的基础上形成健康的时代价值观。

1911年4月27日(阴历辛亥年3月29日),由孙中山领导的同盟会在广州发动武装起义。

起义虽经精心准备,但因寡不敌众,最终失败,一百多革命志士遇难。

后收敛遗骸七十二具,合葬于黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。

《与妻书》是黄花岗七十二烈士之一的林觉民,在参加起义前写给妻子陈意映女士的绝笔书,被称为20世纪最美情书。

本文以书信的形式,倾诉衷肠,直抒心志,体现了林觉民矢志救国,“为天下人谋永福”的舍生忘死的精神,凸显了“使命与抱负”的人文主题。

《与妻书》属于高二第一学期第四单元,单元重点是“思路的探究”,要求梳理作者感情脉络,体会景物、人事所包含的情思。

本文属于自读课文,拟用一课时完成教学。

同时在学习本文的过程中还应能根据文章有理有据的发表自己的意见,阐发主张;把握书信的结构和内容,注重交流,并能够自己练习,自由书写书信,体会文章作者的深挚感情。

【学情分析】经过单元导读的铺垫和前面三篇文章的学习,学生对演讲稿,书信等实用性文本的基本特征已有了解。

相较于本单元前三篇课文,本文是白话与文言文相结合的,语言易,更容易引起学生的学习兴趣,感情质朴动人,更能引发学生共鸣。

在《人民报》创刊纪念会上的演说教学设计课题在《人民报》创刊纪念会上的演说课型新授课核心素养语言的建构的构建与应用:了解即兴演说的特点,掌握演讲稿的写作方法。

审美鉴赏与创造:学习本文的艺术技巧文化传承与理解:学习传承革命者使命感和责任担当。

学科德育学习传承革命者使命感和责任担当。

教材分析《在<人民报>创刊纪念会上的演说》是高中必修下册第五单元的第一篇文章。

从单元目标、学习任务和课后助读来看,该单元隶属“实用文阅读与交流”任务群,人文主题是“抱负与使命”,设置的写作任务也是学写演讲词。

因此,教师结合该课文体特点,最终把“学习演讲词的写作技巧作作为教学重点,引导学生学会写演讲词。

学情分析本文的教学对象是高一的学生,尽管他们在初中也学过演讲稿,但是学生对这种文体并未透彻了解,文章内容有点枯燥,要引导学生做好课前预习,了解演讲词的基本特点。

学习目标了解即兴演说的特点,掌握演讲稿的写作方法。

学习重点结合课文,了解即兴演说的特点,掌握演讲稿的写作方法。

学习难点掌握演讲稿的写作方法。

学法指导重点归纳法、练习法核心问题设计如何进行演讲稿的写作?教学过程设计一、课前导入1999年9月英国广播公司在全球的换联网上公开征询投票,评选“千年第一思想家”,汇总全球网的投票后,排名第一的就是卡尔 马克思,下面我们来看这样一个伟大的思想家是怎么在《人民报》创刊纪念会上进行演讲。

二、检查预习1.了解写作背景《人民报》是宪章派的周报,1852年5月由革命的宪章运动的领袖之一、马克思和恩格斯的朋友厄·琼斯在伦敦创办。

1852年至1856年,马克思和恩格斯曾为该报撰稿,并对该报的编辑工作给以帮助。

马克思被邀请作为伦敦的外国流亡革命人士的正式代表,出席1856年4月14日为纪念宪章派报纸《人民报》创刊四周年而举行的宴会。

2.演讲背景与时间3.演说的地点、场合、对象、目的分别是:明确:英国伦敦场合:《人民报》创刊纪念会对象:来参加纪念的志同道合的朋友目的:受邀参加《人民报》创刊4周年纪念会(表面);号召大家坚定投入无产阶级革命浪潮中(本质)。

第10课(1)在《人民报》创刊纪念会上的演说1.作者知识卡尔·马克思(1818—1883),全名卡尔·海因里希·马克思,著名政治家、哲学家、经济学家、革命理论家和社会学家。

马克思主义的创始人之一,第一国际的组织者和领导者,马克思主义政党的缔造者,全世界无产阶级和劳动人民的革命导师,无产阶级的精神领袖,国际共产主义运动的开创者。

主要著作有《资本论》《共产党宣言》等。

2018年5月4日,习近平在《在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话》中曾用三个“一生”、四个“理论”评价马克思的巨大贡献。

用三个“一生”评价马克思的人生历程:马克思的一生,是胸怀崇高理想、为人类解放不懈奋斗的一生。

马克思的一生,是不畏艰难险阻、为追求真理而勇攀思想高峰的一生。

马克思的一生,是为推翻旧世界、建立新世界而不息战斗的一生。

用四个“理论”概括马克思主义的鲜明特征:马克思主义是科学的理论,创造性地揭示了人类社会发展规律。

马克思主义是人民的理论,第一次创立了人民实现自身解放的思想体系。

马克思主义是实践的理论,指引着人民改造世界的行动。

马克思主义是不断发展的开放的理论,始终站在时代前沿。

2.背景知识《人民报》是英国宪章派的周报,1852年5月由宪章运动的领袖之一、马克思和恩格斯的朋友厄·琼斯在伦敦创办。

1852年10月至1856年12月,马克思和恩格斯曾为该报撰稿,并对该报的编辑工作给予帮助。

1856年4月14日,马克思作为流亡伦敦的外国革命人士代表参加《人民报》创刊四周年宴会并发表了这篇演说。

该演说词发表在1856年4月19日的《人民报》第207期上。

3.知识链接——演讲词演讲词,也称演讲稿、演说词,是指演讲者在集会或某些公共场所发表的讲话文稿。

在各种会议上,它用来交流思想,表达感情,发表意见和主张,提出号召倡议。

演讲词有三种类型:(1)叙事型:以叙述为主要表达方式,辅以适当的议论、说明和抒情。

2回和《变形记》第三部分。

要求掌握小说基本情节,熟悉小说中的人物。

粗浅阅读5篇小说,初步感知各篇小说,获得第一感受。

梳理各小说的情节发展,用最精简的语言概括每一个节点,完成“学习反思表1”中的相关内容。

提示:可微观分析(分析细节),也可宏观分析(详略安排)

2、除了肖像描写,找出作者对祥林嫂其他方面的描写:正面描写(动作、语言),侧面描写(别人对她的态度)。

3、鲁迅说过“悲剧的主人公身上必须有美好的正面素质。

悲剧是把人生有价值的东西毁灭给人看”,通过上面对祥林嫂形象的分析,你觉得她身上有哪些正面素质或有哪些有价值的地方?。