论语、诗经

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:1

论语诗经

《论语》和《诗经》都是中国传统文化中的重要经典,它们在不同的方面都有着深刻的影响。

《论语》是儒家经典之一,记录了孔子及其弟子言行,内容以伦理道德、礼乐教化为主,体现了儒家思想的核心。

其中有许多重要的观点和理念,如“仁爱”、“忠诚”、“诚实”、“谦虚”等,对于中国传统文化和社会道德观念有着深远的影响。

《诗经》是中国最早的诗歌总集,共收录了自西周初期至春秋中叶的三百余篇诗歌。

这些诗歌以抒情言志为主,内容涉及爱情、劳动、战争、祭祀等多个方面,反映了古代社会的风貌和人们的生活情感。

其中有许多脍炙人口的名句,如“关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

”、“蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

”等,被广泛传颂并影响了中国文学和文化的发展。

《论语》和《诗经》作为中国传统文化中的重要经典,对于中国文化、哲学、伦理、文学等方面都有着深远的影响,是我们了解中国传统文化和历史文化的重要途径。

四书五经是指中国古代的九本儒家经典著作,包括《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》、《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》和《春秋》。

四书是指《大学》、《中庸》、《论语》和《孟子》。

《大学》是一篇论述儒家修身治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为曾子所作。

《中庸》是一篇论述儒家修身治国平天下思想的散文,原是《礼记》中的一篇,相传为子思所作。

《论语》是一本以记录春秋时思想家兼教育家孔子和其弟子及再传弟子言行为主的汇编,是儒家重要的经典之一。

《孟子》主要记录了孟子的语言和政治观点,被认为是儒家经典之一。

五经是指《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》和《春秋》。

《诗经》是中国最早的诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗歌,共311篇。

《尚书》是中国古代历史文献汇编,收录了先秦时期的政治、军事、文化、宗教等方面的经典文献。

《礼记》是对儒家经典《仪礼》的详细解释,是一本关于礼节的书籍。

《周易》是中国古代的一部卜筮著作,包括六十四卦的卦象、爻象和卦辞、爻辞等内容。

《春秋》是中国古代史书之一,记载了春秋时期的政治、军事、经济、文化和人物等方面的历史事件。

四书五经是中国古代思想和文化的重要组成部分,被誉为中国古代文化遗产的经典之作,对中国古代的政治、教育、文化等方面产生了深远的影响。

《诗经》和《论语》中的诚信观

在《诗经》中,诚信是一个非常重要的概念。

《诗经》认为,诚信是一个人做事的基本准则,是一个人最基本的道德修养。

例如,在《小雅》中有这样一首诗:“君子和而不流,弟子和而不流。

君子之行,三日不与于小人,弟子之行,三月不与于小人。

”这首诗形象地表达了君子的诚信态度。

君子虽然经常和别人打交道,但是他不会做出不诚信的事情。

弟子也是如此,他三月不与于小人,表明他也非常重视诚信。

在《论语》中,孔子也非常强调诚信的重要性。

他认为,一个人如果没有诚信,就不能成为一个合格的君子。

例如,在《论语》中有这样一段话:“仁者,不忧不惧。

”孔子认为,仁者是一个不会忧虑不会畏惧的人,他不仅有爱心,而且还有诚信。

诚信是指一个人在做事情时,始终保持真诚、诚实、守信的态度。

这是一种基本的道德准则,是人们在社会交往中的基本要求。

诚信意味着一个人不会欺骗、欺诈他人,而是会如实告诉他人事实,并且始终信守承诺。

这是一种做人的正直态度,也是一种道德修养。

当然,诚信并不是一件容易做到的事情。

人们有时会因为自己的利益而不诚实,有时会因为自己的弱点而轻易被诱惑。

但是,只要我们坚持信守承诺,并始终保持真诚、诚实的态度,就能够做到诚信。

总而言之,《诗经》和《论语》中都非常重视诚信这一道德准则。

在这两部古典著作中,诚信被视为一个人做事的基本准则,是一个人最基本的道德修养。

四书五经总览四书五经(The Four Books and Five Classics)是四书和五经的合称,是中国儒家的经典书籍。

四书是指《论语》、《孟子》、《大学》和《中庸》;而五经是指《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》,简称为“诗、书、礼、易、春秋”,其实本来应该有六经,还有一本《乐经》,合称“诗、书、礼、乐、易、春秋”,但后来亡于秦火,只剩下五经。

四书四书(Four Books)为儒家经典,南宋学者朱熹将《礼记》中《大学》、《中庸》两篇拿出来单独成书,和《论语》、《孟子》合为四书。

据称它们分别出于早期儒家的四位代表性人物曾参、子思、孔子、孟子,所以称为《四子书》(也称《四子》),简称为《四书》。

之后各朝皆以《四书》列为科举考试范围,因而造就《四书》独特的地位。

甚至宋朝以后《四书》已凌驾《五经》的地位。

南宋光宗绍熙元年(1190年),当时著名理学家朱熹在福建漳州将《大学》、《论语》、《孟子》、《中庸》汇集到一起,作为一套经书刊刻问世。

这位儒家大学者认为“先读《大学》,以定其规模;次读《论语》,以定其根本;次读《孟子》,以观其发越;次读《中庸》,以求古人之微妙处”。

并曾说“《四子》,《六经》之阶梯”(《朱子语类》)朱熹著《四书章句集注》,具有划时代意义。

汉唐是《五经》时代,宋后是《四书》时代。

《大学》《大学》(The Great Learning)原本是《礼记》中一篇,在南宋前从未单独刊印。

传为孔子弟子曾参(前505年—前434年)作。

自唐代韩愈、李翱维护道统而推崇《大学》(与《中庸》),至北宋二程百般褒奖宣扬,甚至称“《大学》,孔氏之遗书而初学入德之门也”,再到南宋朱熹继承二程思想,便把《大学》从《礼记》中抽出来,与《论语》、《孟子》、《中庸》并列,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了《四书》之一。

按朱熹和宋代另一位著名学者程颐的看法,《大学》是孔子及其门徒留下来的遗书,是儒学的入门读物。

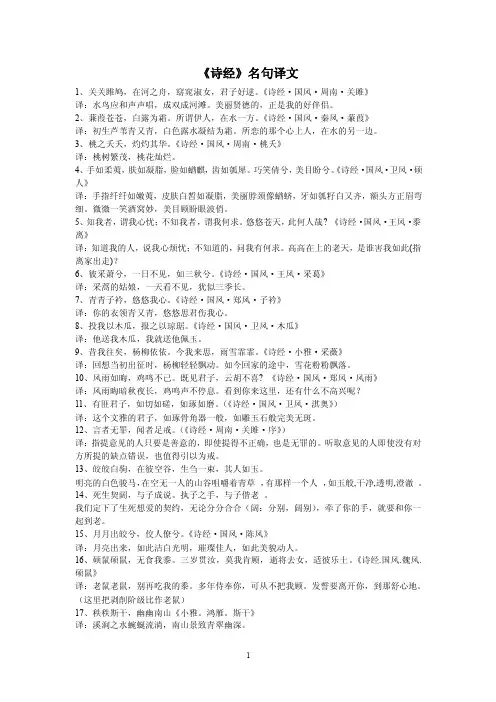

《诗经》名句译文1、关关雎鸠,在河之舟,窈窕淑女,君子好逑。

《诗经·国风·周南·关雎》译:水鸟应和声声唱,成双成河滩。

美丽贤德的,正是我的好伴侣。

2、蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

《诗经·国风·秦风·蒹葭》译:初生芦苇青又青,白色露水凝结为霜。

所恋的那个心上人,在水的另一边。

3、桃之夭夭,灼灼其华。

《诗经·国风·周南·桃夭》译:桃树繁茂,桃花灿烂。

4、手如柔荑,肤如凝脂,脸如蝤麒,齿如瓠犀。

巧笑倩兮,美目盼兮。

《诗经·国风·卫风·硕人》译:手指纤纤如嫩荑,皮肤白皙如凝脂,美丽脖颈像蝤蛴,牙如瓠籽白又齐,额头方正眉弯细。

微微一笑酒窝妙,美目顾盼眼波俏。

5、知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。

悠悠苍天,此何人哉? 《诗经·国风·王风·黍离》译:知道我的人,说我心烦忧;不知道的,问我有何求。

高高在上的老天,是谁害我如此(指离家出走)?6、彼采萧兮,一日不见,如三秋兮。

《诗经·国风·王风·采葛》译:采蒿的姑娘,一天看不见,犹似三季长。

7、青青子衿,悠悠我心。

《诗经·国风·郑风·子衿》译:你的衣领青又青,悠悠思君伤我心。

8、投我以木瓜,报之以琼琚。

《诗经·国风·卫风·木瓜》译:他送我木瓜,我就送他佩玉。

9、昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

《诗经·小雅·采薇》译:回想当初出征时,杨柳轻轻飘动。

如今回家的途中,雪花粉粉飘落。

10、风雨如晦,鸡鸣不已。

既见君子,云胡不喜? 《诗经·国风·郑风·风雨》译:风雨晦暗秋夜长,鸡鸣声不停息。

看到你来这里,还有什么不高兴呢?11、有匪君子,如切如磋,如琢如磨。

(《诗经·国风·卫风·淇奥》)译:这个文雅的君子,如琢骨角器一般,如雕玉石般完美无斑。

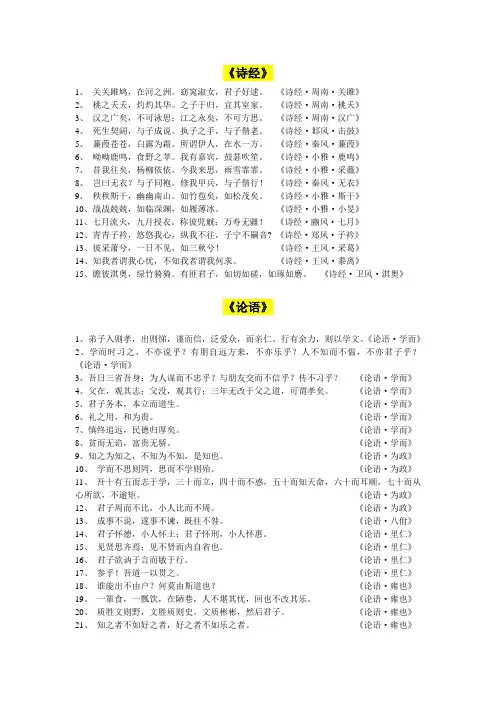

《诗经》1、关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

《诗经·周南·关雎》2、桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归,宜其室家。

《诗经·周南·桃夭》3、汉之广矣,不可泳思;江之永矣,不可方思。

《诗经·周南·汉广》4、死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。

《诗经·邶风·击鼓》5、蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

《诗经·秦风·蒹葭》6、呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

《诗经·小雅·鹿鸣》7、昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

《诗经·小雅·采薇》8、岂曰无衣?与子同袍。

修我甲兵,与子偕行!《诗经·秦风·无衣》9、秩秩斯干,幽幽南山。

如竹苞矣,如松茂矣。

《诗经·小雅·斯干》10、战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

《诗经·小雅·小旻》11、七月流火,九月授衣。

称彼兕觥:万寿无疆!《诗经·豳风·七月》12、青青子衿,悠悠我心,纵我不往,子宁不嗣音? 《诗经·郑风·子衿》13、彼采萧兮,一日不见,如三秋兮!《诗经·王风·采葛》14、知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

《诗经·王风·黍离》15、瞻彼淇奥,绿竹猗猗。

有匪君子,如切如磋,如琢如磨。

《诗经·卫风·淇奥》《论语》1、弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁。

行有余力,则以学文。

《论语·学而》2、学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?《论语·学而》3、吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?《论语·学而》4、父在,观其志;父没,观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣。

《论语·学而》5、君子务本,本立而道生。

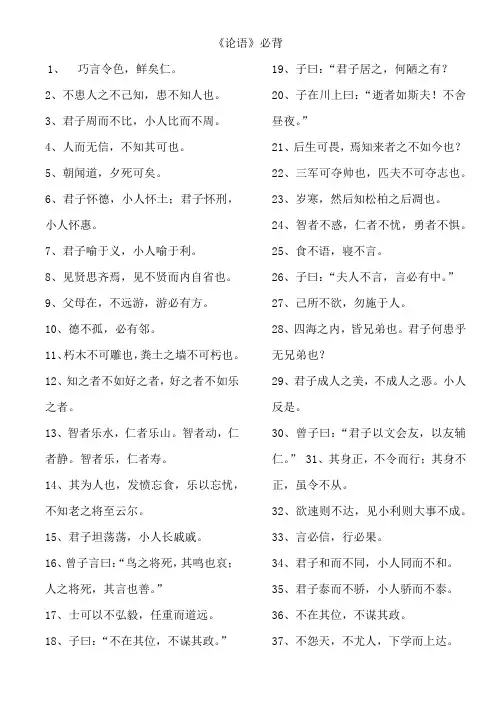

《论语》必背1、巧言令色,鲜矣仁。

2、不患人之不己知,患不知人也。

3、君子周而不比,小人比而不周。

4、人而无信,不知其可也。

5、朝闻道,夕死可矣。

6、君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。

7、君子喻于义,小人喻于利。

8、见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

9、父母在,不远游,游必有方。

10、德不孤,必有邻。

11、朽木不可雕也,粪土之墙不可杇也。

12、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

13、智者乐水,仁者乐山。

智者动,仁者静。

智者乐,仁者寿。

14、其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。

15、君子坦荡荡,小人长戚戚。

16、曾子言曰:“鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。

”17、士可以不弘毅,任重而道远。

18、子曰:“不在其位,不谋其政。

”19、子曰:“君子居之,何陋之有?20、子在川上曰:“逝者如斯夫!不舍昼夜。

”21、后生可畏,焉知来者之不如今也?22、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

23、岁寒,然后知松柏之后凋也。

24、智者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

25、食不语,寝不言。

26、子曰:“夫人不言,言必有中。

”27、己所不欲,勿施于人。

28、四海之内,皆兄弟也。

君子何患乎无兄弟也?29、君子成人之美,不成人之恶。

小人反是。

30、曾子曰:“君子以文会友,以友辅仁。

” 31、其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。

32、欲速则不达,见小利则大事不成。

33、言必信,行必果。

34、君子和而不同,小人同而不和。

35、君子泰而不骄,小人骄而不泰。

36、不在其位,不谋其政。

37、不怨天,不尤人,下学而上达。

38、君子固穷,小人穷斯滥矣。

39、工欲善其事,必先利其器。

40、人无远虑,必有近忧。

41、君子求诸己,小人求诸人。

42、己所不欲,勿施于人。

42、巧言乱德。

小不忍则乱大谋。

43、过而不改,是谓过矣。

44、道不同,不相为谋。

45、既来之,则安之。

46、性相近也,习相远也。

47、道听而涂(同“途“)说,德之弃也。

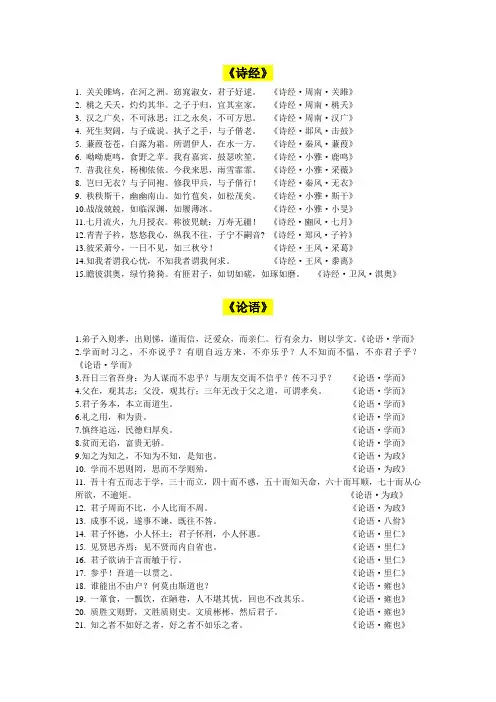

《诗经》1. 关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

《诗经·周南·关雎》2. 桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归,宜其室家。

《诗经·周南·桃夭》3. 汉之广矣,不可泳思;江之永矣,不可方思。

《诗经·周南·汉广》4. 死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。

《诗经·邶风·击鼓》5. 蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

《诗经·秦风·蒹葭》6. 呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

《诗经·小雅·鹿鸣》7. 昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

《诗经·小雅·采薇》8. 岂曰无衣?与子同袍。

修我甲兵,与子偕行!《诗经·秦风·无衣》9. 秩秩斯干,幽幽南山。

如竹苞矣,如松茂矣。

《诗经·小雅·斯干》10.战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

《诗经·小雅·小旻》11.七月流火,九月授衣。

称彼兕觥:万寿无疆!《诗经·豳风·七月》12.青青子衿,悠悠我心,纵我不往,子宁不嗣音? 《诗经·郑风·子衿》13.彼采萧兮,一日不见,如三秋兮!《诗经·王风·采葛》14.知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

《诗经·王风·黍离》15.瞻彼淇奥,绿竹猗猗。

有匪君子,如切如磋,如琢如磨。

《诗经·卫风·淇奥》《论语》1.弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁。

行有余力,则以学文。

《论语·学而》2.学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?《论语·学而》3.吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?《论语·学而》4.父在,观其志;父没,观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣。

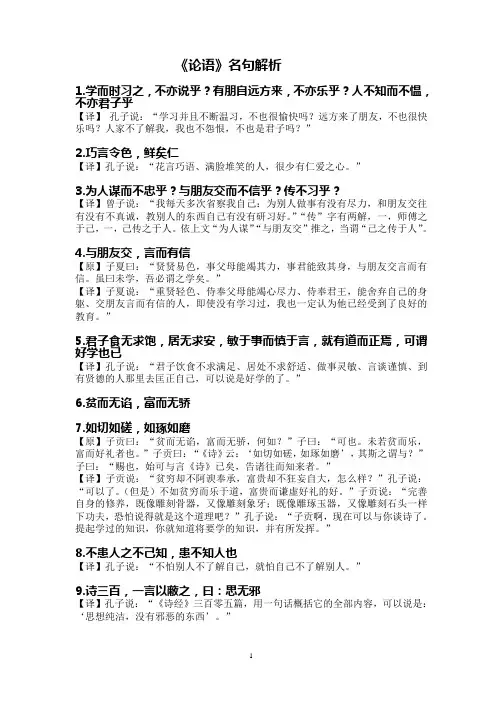

《论语》名句解析1.学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎【译】孔子说:“学习并且不断温习,不也很愉快吗?远方来了朋友,不也很快乐吗?人家不了解我,我也不怨恨,不也是君子吗?”2.巧言令色,鲜矣仁【译】孔子说:“花言巧语、满脸堆笑的人,很少有仁爱之心。

”3.为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?【译】曾子说:“我每天多次省察我自己:为别人做事有没有尽力,和朋友交往有没有不真诚,教别人的东西自己有没有研习好。

”“传”字有两解,一,师傅之于己,一,己传之于人。

依上文“为人谋”“与朋友交”推之,当谓“己之传于人”。

4.与朋友交,言而有信【原】子夏曰:“贤贤易色,事父母能竭其力,事君能致其身,与朋友交言而有信。

虽曰未学,吾必谓之学矣。

”【译】子夏说:“重贤轻色、侍奉父母能竭心尽力、侍奉君王,能舍弃自己的身躯、交朋友言而有信的人,即使没有学习过,我也一定认为他已经受到了良好的教育。

”5.君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已【译】孔子说:“君子饮食不求满足、居处不求舒适、做事灵敏、言谈谨慎、到有贤德的人那里去匡正自己,可以说是好学的了。

”6.贫而无谄,富而无骄7.如切如磋,如琢如磨【原】子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。

未若贫而乐,富而好礼者也。

”子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨’,其斯之谓与?”子曰:“赐也,始可与言《诗》已矣,告诸往而知来者。

”【译】子贡说:“贫穷却不阿谀奉承,富贵却不狂妄自大,怎么样?”孔子说:“可以了。

(但是)不如贫穷而乐于道,富贵而谦虚好礼的好。

”子贡说:“完善自身的修养,既像雕刻骨器,又像雕刻象牙;既像雕琢玉器,又像雕刻石头一样下功夫,恐怕说得就是这个道理吧?”孔子说:“子贡啊,现在可以与你谈诗了。

提起学过的知识,你就知道将要学的知识,并有所发挥。

”8.不患人之不己知,患不知人也【译】孔子说:“不怕别人不了解自己,就怕自己不了解别人。

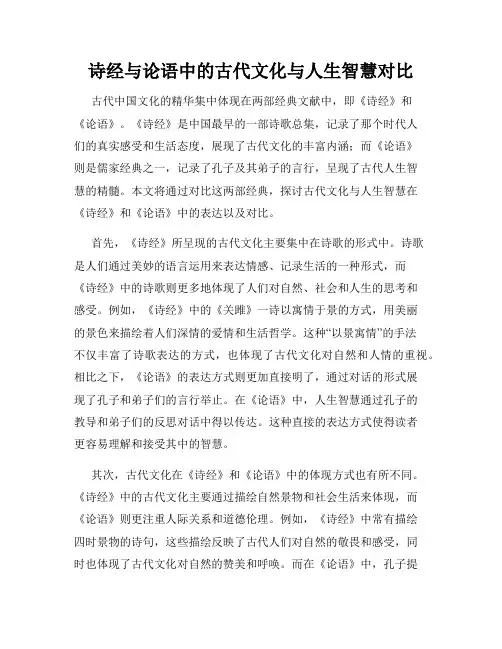

诗经与论语中的古代文化与人生智慧对比古代中国文化的精华集中体现在两部经典文献中,即《诗经》和《论语》。

《诗经》是中国最早的一部诗歌总集,记录了那个时代人们的真实感受和生活态度,展现了古代文化的丰富内涵;而《论语》则是儒家经典之一,记录了孔子及其弟子的言行,呈现了古代人生智慧的精髓。

本文将通过对比这两部经典,探讨古代文化与人生智慧在《诗经》和《论语》中的表达以及对比。

首先,《诗经》所呈现的古代文化主要集中在诗歌的形式中。

诗歌是人们通过美妙的语言运用来表达情感、记录生活的一种形式,而《诗经》中的诗歌则更多地体现了人们对自然、社会和人生的思考和感受。

例如,《诗经》中的《关雎》一诗以寓情于景的方式,用美丽的景色来描绘着人们深情的爱情和生活哲学。

这种“以景寓情”的手法不仅丰富了诗歌表达的方式,也体现了古代文化对自然和人情的重视。

相比之下,《论语》的表达方式则更加直接明了,通过对话的形式展现了孔子和弟子们的言行举止。

在《论语》中,人生智慧通过孔子的教导和弟子们的反思对话中得以传达。

这种直接的表达方式使得读者更容易理解和接受其中的智慧。

其次,古代文化在《诗经》和《论语》中的体现方式也有所不同。

《诗经》中的古代文化主要通过描绘自然景物和社会生活来体现,而《论语》则更注重人际关系和道德伦理。

例如,《诗经》中常有描绘四时景物的诗句,这些描绘反映了古代人们对自然的敬畏和感受,同时也体现了古代文化对自然的赞美和呼唤。

而在《论语》中,孔子提倡“仁”的思想,强调人与人之间的关系和道德准则。

《论语》中的经典语录如“己所不欲,勿施于人”、“学而时习之,不亦说乎”等,体现了孔子对人际关系和个人修养的关注。

可以说,《论语》更加注重个人的修养和行为准则,而《诗经》则更多地反映了古代人们对自然和社会的感受和思考。

古代文化与人生智慧的对比还体现在两部经典的影响力和传承方式上。

《诗经》自古以来一直是中国文化的重要组成部分,它不仅记录了那个时代的人们的情感和思想,也成为了后世文人墨客争相引用和吟咏的对象。

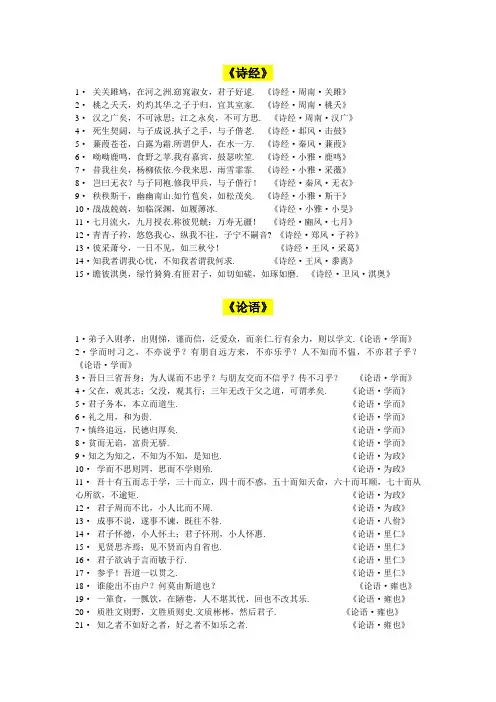

《诗经》1·关关雎鸠,在河之洲.窈窕淑女,君子好逑. 《诗经·周南·关雎》2·桃之夭夭,灼灼其华.之子于归,宜其室家. 《诗经·周南·桃夭》3·汉之广矣,不可泳思;江之永矣,不可方思. 《诗经·周南·汉广》4·死生契阔,与子成说.执子之手,与子偕老. 《诗经·邶风·击鼓》5·蒹葭苍苍,白露为霜.所谓伊人,在水一方. 《诗经·秦风·蒹葭》6·呦呦鹿鸣,食野之苹.我有嘉宾,鼓瑟吹笙. 《诗经·小雅·鹿鸣》7·昔我往矣,杨柳依依.今我来思,雨雪霏霏. 《诗经·小雅·采薇》8·岂曰无衣?与子同袍.修我甲兵,与子偕行!《诗经·秦风·无衣》9·秩秩斯干,幽幽南山.如竹苞矣,如松茂矣. 《诗经·小雅·斯干》10·战战兢兢,如临深渊,如履薄冰. 《诗经·小雅·小旻》11·七月流火,九月授衣.称彼兕觥:万寿无疆!《诗经·豳风·七月》12·青青子衿,悠悠我心,纵我不往,子宁不嗣音? 《诗经·郑风·子衿》13·彼采萧兮,一日不见,如三秋兮!《诗经·王风·采葛》14·知我者谓我心忧,不知我者谓我何求. 《诗经·王风·黍离》15·瞻彼淇奥,绿竹猗猗.有匪君子,如切如磋,如琢如磨. 《诗经·卫风·淇奥》《论语》1·弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁.行有余力,则以学文.《论语·学而》2·学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?《论语·学而》3·吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?《论语·学而》4·父在,观其志;父没,观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣. 《论语·学而》5·君子务本,本立而道生. 《论语·学而》6·礼之用,和为贵. 《论语·学而》7·慎终追远,民德归厚矣. 《论语·学而》8·贫而无谄,富贵无骄. 《论语·学而》9·知之为知之,不知为不知,是知也. 《论语·为政》10·学而不思则罔,思而不学则殆. 《论语·为政》11·吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩. 《论语·为政》12·君子周而不比,小人比而不周. 《论语·为政》13·成事不说,遂事不谏,既往不咎. 《论语·八佾》14·君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠. 《论语·里仁》15·见贤思齐焉;见不贤而内自省也. 《论语·里仁》16·君子欲讷于言而敏于行. 《论语·里仁》17·参乎!吾道一以贯之. 《论语·里仁》18·谁能出不由户?何莫由斯道也?《论语·雍也》19·一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐. 《论语·雍也》20·质胜文则野,文胜质则史.文质彬彬,然后君子. 《论语·雍也》21·知之者不如好之者,好之者不如乐之者. 《论语·雍也》22·智者乐水,仁者乐山.智者动,仁者静.智者乐,仁者寿. 《论语·雍也》23·夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人. 《论语·雍也》24·三人行,必有我师焉.择其善者而从之,其不善者而改之. 《论语·述而》25·君子坦荡荡,小人常戚戚. 《论语·述而》26·德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也. 《论语·述而》27·士不可以不弘毅,任重而道远. 《论语·泰伯》28·逝者如斯夫,不舍昼夜. 《论语·子罕》29·后生可畏,焉知来者之不如今也?《论语·子罕》30·非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动. 《论语·颜渊》31·君子成人之美,不成人之恶. 《论语·颜渊》32·其身正,不令而行;其身不正,虽令不从. 《论语·子路》33·君子和而不同,小人同而不和. 《论语·子路》34·君子泰而不骄;小人骄而不泰. 《论语·子路》35·君子上达,小人下达. 《论语·宪问》36·贫而无怨难;富而无骄易. 《论语·宪问》37·古之学者为己,今之学者为人. 《论语·宪问》38·不在其位,不谋其政. 《论语·宪问》39·不患人之不己知,患其不能也. 《论语·宪问》40·君子固穷,小人穷斯滥矣. 《论语·卫灵公》41·志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁. 《论语·卫灵公》42·工欲善其事,必先利其器. 《论语·卫灵公》43·人无远虑,必有近忧. 《论语·卫灵公》44·君子疾没世而名不称焉. 《论语·卫灵公》45·君子求诸己;小人求诸人. 《论语·卫灵公》46·君子矜而不争,群而不党. 《论语·卫灵公》47·君子谋道不谋食.君子忧道不忧贫.《论语·卫灵公》48·躬自厚而薄责人,则远怨矣. 《论语·卫灵公》49·道不同,不相为谋. 《论语·卫灵公》50.益者三友,损者三友.友直,友谅,友多闻,益矣;友便辟,友善,友便佞,损矣.《论语·季氏》51·有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安.《论语·季氏》52·君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得.《论语·季氏》53·君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言. 《论语·季氏》54·小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言.《论语·季氏》55·生而知之者上也,学而知之者次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下矣.《论语·季氏》56·往者不可谏,来者犹可追. 《论语·微子》57·大德不逾闲,小德出入可也. 《论语·子张》58·君子惠而不费,劳而不怨,欲而不贪,泰而不骄,威而不猛.《论语·子张》59·仕而优则学,学而优则仕.《论语·子张》60·君子之过也,如日月之食焉.过也,人皆见之;更也,人皆仰之.《论语·子张》61·日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣.《论语·子张》62·博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣.《论语·子张》《大学》1·大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善.2·知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得.物有本末,事有终始.知所先后,则近道矣.3·古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物. 4·物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后齐家,家齐而后国治,国治而后天下平.5·苟日新,日日新,又日新6·十目所视,十手所指,其严乎!7·心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味.此谓修身在正其心.8·君子贤其贤而亲其亲,小人乐其乐而利其利,此以没世不忘也.9·富润屋,德润身,心广体胖,故君子必诚其意.10·君子有大道,必忠信以得之,骄泰以失之.11·君子有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人.所藏乎身不恕,而能喻人者,未之有也. 12·一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱.13·生财有大道,生之者众,食之者寡,为之者疾,用之者舒,则财恒足矣.14·仁者以财发身,不仁者以身发财.《中庸》1·天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教.2·道也者,不可须臾离也,可离非道也.3·喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和;中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也.4·天下国家可均也,爵禄可辞也,白刃可蹈也,中庸不可能也.5·素富贵,行乎富贵;素贫贱,行乎贫贱;素夷狄,行乎夷狄;素患难行乎患难,君子无入而不自得焉.6·博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之.7·自诚明,谓之性.自明诚,谓之教.诚则明矣,明则诚矣.8·至诚之道,可以前知.国家将兴,必有祯祥;国家将亡,必有妖孽.9·唯天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣.10·唯天下至诚,为能经纶天下之大经,立天下之大本,知天地之化育.《孟子》1·学问之道无他,求其放心而已矣. 《孟子·告子上》2·仁者无敌. 《孟子·梁惠王上》3·上下交征利而国危矣.《孟子·梁惠王上》4·老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼.《孟子·梁惠王上》5·乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧.乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也.《孟子·梁惠王下》6·以力服人者,非心服也,力不赡也;以德服人者,中心悦而诚服也.《孟子·公孙丑上》7·富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫.《孟子·滕文公下》8·恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也.人之有是四端也,犹其有四体也.《孟子·公孙丑上》9·我善养吾浩然之气.《孟子·公孙丑上》10·尊贤使能,俊杰在位,则天下之士皆悦而愿立于其朝矣.《孟子·公孙丑上》11·天时不如地利,地利不如人和.《孟子·公孙丑下》12·域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利.《孟子·公孙丑下》13·得道者多助,失道者寡助.寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之.《孟子·公孙丑下》14·上有好者,下必有甚焉者矣.《孟子·滕文公上》15·夫人必自侮,然后人侮之;家必自毁,而后人毁之;国必自伐,而后人伐之.《孟子·离娄上》16·不以规距,不能成方圆.不以六律,不能正五音.《孟子;离娄上》17·大人者,不失其赤子之心也.《孟子·离娄下》18·天子不仁,不保四海;诸侯不仁,不保社稷;卿大夫不仁,不保宗庙;士庶人不仁,不保四体.《孟子·离娄下》19·君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,•则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇.《孟子·离娄下》20·君子以仁存心,以礼存心.仁者爱人,有礼者敬人.爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之.《孟子·离娄下》21·虽有天下易生之物也,一日曝之,十日寒之,未有能生者也. 《孟子·告子上》22·鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也.二者不可得兼,舍鱼而取熊掌也.生亦所所欲,义亦我所欲也.二者不可得兼,舍生而取义者也.《孟子·告子上》23·人有鸡犬放,则知求之.学问之道无他,求其放心而已矣. 《孟子·告子上》24·故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能.《孟子·告子下》25·万物皆备于我矣.反身而诚,乐莫大焉.《孟子·尽心上》26·君子有三乐,而王天下不与存焉.父母俱在,兄弟无故,一乐也;•仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也.《孟子·尽心上》27·孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下,故观于海者难为水,游于圣人之门者难为言.《孟子·尽心上》28·鸡鸣而起,孳孳为善者,舜之徒也;鸡鸣而起,孳孳为利者,跖之徒也.欲知舜与跖之分,无他,利与善之间也.《孟子·尽心上》29·杨子取为我,拔一毛而利天下,不为也.墨子兼爱,摩顶放踵,利天下,为之.《孟子·尽心上》30·穷则独善其身,达则兼济天下.《孟子·尽心上》31·大匠不为拙工改废绳墨,羿不为拙射变其彀率.君子引而不发,跃如也.中道而立,能者从之.《孟子·尽心上》32·不仁而得国者有之矣;不仁而得天下者,未之有也.《孟子·尽心下》33·民为贵,社稷次之,君为轻.《孟子·尽心下》34·山径之蹊间,介然用之而成路.为间不用,则茅塞之矣.《孟子·尽心下》35·人之有道也,饱食暖衣·逸居而无教,则近于禽兽.圣人有忧之,使契为司徒,教以人伦:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信.《孟子?滕文公上》《尚书》1·天作孽,犹可违;自作孽,不可活.2·满招损,谦受益.3·无稽之言勿听,弗询之谋勿庸.4·克勤于邦,克俭于家.5·视远惟明,听德惟聪.6·惟事事,乃其有备,有备无患.7·为山九仞,功亏一篑.8·玩人丧德,玩物丧志.9·以公灭私,民其允怀.《易经》1·天行健,君子以自强不息.《乾·象》2·居上位而不骄,在下位而不忧.故乾乾因其时而惕,虽危而无咎矣.《乾·文言》3·同声相应,同气相求.水流湿,火就燥,云从龙,风从虎,各从其类也.《乾·文言》4·地势坤,君子以厚德载物.《坤·相》5·积善之家,必有余庆;积不善之家,必有余殃.《坤·文言》6·君子敬以直内,义以方外,敬义立而德不孤.《坤·文言》7·蒙以养正,圣功也.《蒙·彖》8·君子以果行育德.《蒙·象》9·君子以俭德辟难,不可荣以禄.《否·象》10·天道下济而光明,地道卑而上行.天道亏盈而益谦,地道变盈而流谦,鬼神害盈而福谦,人道恶盈而好谦.谦,尊而光,卑而不可逾,君子之终也.《谦·彖》11·谦谦君子,卑以自牧也.《谦·象》12·不事王侯,高尚其事《蛊·上九》13·君子以多识前言往行以蓄其德.《大畜·象》14·君子以独立不惧,遁世无闷.《大过·象》15·君子以言有物而行有恒.《家人·象》16·君子以反身修德.《蹇·象》17·见险而能止,智矣哉.《蹇·彖》18·君子以惩忿窒欲.《损·象》19·君子以见善则迁,有过则改.《益·象》20·君子以顺德,积小以高大.《升·象》21·困而不失其所亨,其唯君子乎!《困·彖》22·君子以恐惧修省.《震·象》23·时止则止,时行则行,动静不失其时,其道光明.《艮·彖》24·君子以思不出其位.《艮·象》25·日中则昃,月盈则食,天地盈虚,与时消息,而况于人乎?况于鬼神乎?《丰·彖》26·君子以思患而豫防之.《既济·象》27·知周乎万物,而道济天下.《系辞上》28·仁者见之谓之仁,知者见之谓之知,百姓日用而不知;故君子之道鲜矣!《系辞上》29·君子之道,或出或处,或默或语.《系辞上》30·易无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天下之故. 非天下之致神,其孰能与於此.《系辞上》31·易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业.《系辞上》32·精气为物,游魂为变,是故知鬼神之情状.《系辞上》33·形而上者谓之道;形而下者谓之器;化而裁之谓之变;推而行之谓之通;举而错之天下之民,谓之事业.《系辞上》34·圣人以通天下之志,以定天下之业,以断天下之疑.《系辞上》35·探赜索隐,钩深致远.《系辞上》36·天地之大德曰生,圣人之大宝曰位.《系辞下》37·古者包羲氏之王天下也,仰则观象於天,俯则观法於地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,於是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情.《系辞下》38·易穷则变,变则通,通则久.《系辞下》39·尺蠖之屈,以求信也;龙蛇之蛰,以存身也.《系辞下》40·善不积,不足以成名;恶不积,不足以灭身.小人以小善为无益而弗为,以恶小为无伤而弗去也,故恶积而不可掩,最大而不可解.《系辞下》41·君子安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱;是以,身安而国家可保也.42·天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射,八卦相错,数往者顺,知来者逆.《易经·说卦传》43·雷以动之,风以散之;雨以润之,日以烜之;艮以止之,兑以说之;乾以君之,坤以藏之.《易经·说卦传》44·帝出乎震,齐乎巽,相见乎离,致役乎坤,说言乎兑,战乎乾,劳乎坎,成言乎艮.《易经·说卦传》《老子》1·道可道,非常道;名可名,非常名.无名天地之始,有名万物之母.《老子第一》2·故常无欲以观其妙,常有欲以观其徼.此两者同出而异名,同谓之玄;玄之又玄,众妙之门.《老子第一》3·故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随.《老子第二》4·常使民无知无欲,使夫知者不敢为也.为无为,则无不治.《老子第三》5·道冲而用之,或不盈.渊乎,似万物之宗. 《老子第四》6·天地之间,其犹橐龠乎?虚而不屈,动而愈出.《老子第五》7·多言数穷,不如守中.《老子第五》8·天长地久.天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生.是以圣人后其身而身先,外其身而身存.非以其无私邪?故能成其私.《老子第七》9·上善若水.水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道.《老子第八》10·功成名遂身退,天之道.《老子第九》11·生之畜之,生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德.《老子第十》12·故有之以为利,无之以为用.《老子第十一》13·是以圣人为腹不为目,故去彼取此.《老子第十二》14·吾所以有大患者,为吾有身;及吾无身,吾有何患?《老子第十三》15·保此道者不欲盈.夫唯不盈,故能蔽不新成.《老子第十五》16·大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣.《老子第十八》17·见素抱朴,少思寡欲.《老子第十九》18·孔德之容,惟道是从. 《老子第二十一》19·自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长.《老子第二十四》20·人法地,地法天,天法道,道法自然.《老子第二十五》21·善闭者无关楗而不可开,善结者无绳约而不可解.《老子第二十七》22·朴散则为器;圣人用之,则为官长,故大制不割.《老子第二十八》23·以道佐人主,不以兵强于天下,其事好还.《老子第三十》24·朴虽小,天下不敢臣.《老子第三十二》25·知人者智,自知者明.胜人者有力,自胜者强.《老子第三十三》26·是以圣人终不为大,故能成其大.《老子第三十四》27·道之出口,淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻,用之不足既.《老子第三十五》28·道常无为,而无不为.《老子第三十六》29·上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德.《老子第三十八》30·反者道之动,弱者道之用.天下万物生于有,有生于无.《老子第四十》31·上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之.不笑,不足以为道.《老子第四十一》32·大方无隅,大器免成,大音希声,大象无形.道隐无名.《老子第四十一》33·道生一,一生二,二生三,三生万物.万物负阴而抱阳,冲气以为和.《老子第四十二》34·故知足不辱,知止不殆,可以长久.《老子第四十四》35·大直若屈,大巧若拙,大辩若讷.《老子第四十五》36·不出户,知天下;不窥牖,见天道.其出弥远,其知弥少.是以圣人不行而知,不见而明,不为而成.《老子第四十七》37·为学日益,为道日损.损之又损,以至于无为,无为而无不为.《老子第四十八》38·见小曰明,守柔曰强.《老子第五十二》39·含德之厚,比于赤子.《老子第五十五》40·塞其兑,闭其门,挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,是谓玄同.《老子第五十六》41·夫唯啬,是以早服.早服谓之重积德.《老子第五十九》42·治大国,若烹小鲜.《老子第六十》43·天下难事必作于易;天下大事必作于细.《老子第六十三》44·合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下.《老子第六十四》45·古之善为道者,非以明民,将以愚之.《老子第六十五》46·远矣,与物反矣,乃至于大顺. 《老子第六十五》47·以其不争,故天下莫能与之争.《老子第六十六》48·夫我有三宝,持而保之.一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先.《老子第六十七》49·是以圣人被褐怀玉.《老子第七十》50·天网恢恢,疏而不失.《老子第七十三》51·天之道,损有馀而补不足;人之道则不然,损不足以奉有馀.《老子第七十七》52·受国之诟,是谓社稷主;受国之不祥,是谓天下王.《老子第七十八》53·天道无亲,常与善人.《老子第七十九》54·信言不美,美言不信.善者不辩,辩者不善.知者不博,博者不知.《老子第八十一》55·天之道利而不害;圣人之道为而不争.《老子第八十一》《左传》1·太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽.《左传·襄公二十四年》2·一鼓作气,再而衰,三而竭.《左传·庄公十年》3·言之无文,行而不远.《左传·襄公二十年》4·礼,身之干也.敬,身之基也.《左传·成公十三年年》5·外举不弃仇,内举不失亲.《左传·襄公十年》6·人谁无过?过而能改,善莫大焉.《左传·宣公二年》7·不以一眚掩大德.《左传·僖公三十年》8·俭,德之共也;侈,恶之大也.《左传·庄公二十四年》9·有德则乐,乐则能久.《左传·襄公二十四年》10·施舍不倦,求善不厌.《左传·昭公十三年》11·从善如登,从恶如崩.《左传·成公八年》12·救灾,恤邻,道也;行道,有福.《左传·僖公十三年》13·《书》曰:‘居安思危.’思则有备,有备无患.《左传·襄公十一年》14·善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之.《左传·襄公十四年》15.生在勤,勤则不匮.《左传·宣公十二年》《史记》1·前事之不忘,后事之师也. 《史记·秦始皇本纪》2·项庄舞剑,意在沛公.《史记·项羽本纪》3·家贫则思良妻,国乱则思良相.《史记·魏世家》4·一沐三捉发,一饭三吐哺.《史记·齐太公世家》5·仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱.《史记·管宴列传》6·燕雀安知鸿鹄之志哉.《史记陈涉世家》7·能行之者未必能言,能言之者未必能行.《史记·孙子吴起列传》8·隐忍就功名.《史记·伍子胥列传》9·积羽沉舟,群轻折轴,众口铄金,积毁销骨.《史记·张仪列传》10·当断不断,反受其乱.《史记·春申君列传》11·日中则移,月满则亏.《史记·范雎蔡泽列传》12·士为知己者死,女为说己者容.《史记·刺客列传》13·太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德. 《史记·李斯列传》14·慈母有败子而严家无格虏.《史记·李斯列传》15·智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得.《史记·淮阴侯列传》16·骐骥之跼躅,不如驽马之安步.《史记·淮阴侯列传》17·礼生于有,而废于无,故君子富,好行其德;小人富,以适其利.渊深而鱼生之,山深而兽往之,人富而仁义附焉.《史记·货殖列传》18·千金之裘,非一狐之腋;台榭之榱,非一木之枝也;三代之际,非一士之智也.《史记·刘敬叔孙通列传》19·得黄金百斤,不如得季布一诺.《史记·季布栾布列传》20·其身正,不令而行;其身不正,虽令不从.《史记·李将军列传》21·兴必虑衰,安心思危.《史记·司马相如列传》22·其言必信,其行必果,已诺必诚.《史记·游侠列传》23·飞鸟尽,良弓藏.《史记·越王勾践世家》24·鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善.《史记·滑稽列传》25·女无美恶,入宫见妒;士无贤不肖,入朝见疑.《史记·扁鹊仓公列传》26·不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人.《史记·滑稽列传》27·天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往.《史记·货殖列传》《荀子》1·天行有常,不为尧存,不为桀亡.《荀子·天论》2·道虽迩,不行不至.事虽小,不为不成.《荀子·修身》3·锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂.《荀子·劝学》4·故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海.(《荀子·劝学》)5·君子曰:学不可以已.青,取之于蓝,而青于蓝.《荀子·劝学》6·木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣.《荀子·劝学》7·自知者不怨人,知命者不怨天;怨人者穷,怨天者无志.《荀子·荣辱》《说苑》1·十步之泽,必有芳草;十室之邑,必有忠士.《说苑·谈丛》2·圣人以心导耳目,小人以耳目导心.《说苑·谈丛》3·善言进,则不善无由入矣;不进善言,则善亦无由入矣. 《说苑·政理》4·有阴德者,必有阳报;有隐行者,必有昭名. 《说苑·贵德》5·地广而不平.人将平之;财聚而不散,人将争之.《说苑·政理》。

《诗经》《论语》《孟子》经典名句《诗经》经典名句集锦(43句)001 关关雎鸠,在河之州。

窈窕淑女,君子好逑。

《诗经·周南·关雎》002 桃之夭夭,灼灼其华。

《诗经·周南·桃夭》003 赳赳武夫,公侯腹心。

《诗经·周南·兔罝》004 汉之广矣,不可泳思;江之永矣,不可方思。

《诗经·周南·汉广》005 未见君子,我心伤悲。

亦既见止,亦既觏止,我心则夷。

《诗经·召南·草虫》006 我心匪石,不可转也。

我心匪席,不可卷也。

《诗经·邶风·柏舟》007 静言思之,不能奋飞。

008 我思古人,实获我心!《诗经·邶风·绿衣》009 死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。

《诗经·邶风·击鼓010 凯风自南,吹彼棘薪。

《诗经·邶风·凯风》011 胡为乎泥中!《诗经·邶风·式微》012 天实为之,谓之何哉!《诗经·邶风·北门》013 匪女之为美,美人之贻。

《诗经·邶风·静女》014 委委佗佗,如山如河。

《诗经·鄘风·君子偕老》015 人而无仪,不死何为?《诗经·鄘风·相鼠》016 如切如磋,如琢如磨。

《诗经·卫风·淇奥》017 巧笑倩兮,美目盼兮。

《诗经·卫风·硕人》018 于嗟女兮,无与士耽。

士之耽兮,犹可说也;女之耽兮,不可说也。

019 淇则有岸,隰则有泮。

《诗经。

卫风。

氓》020 投我以木桃,报之以琼瑶。

《诗经·卫风·木瓜021 知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

《诗经·王风·黍离》022 一日不见,如三秋兮!《诗经·王风·采葛》023 人之多言,亦可畏也。

《诗经》的经典名句集锦1、关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

2、昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。

3、知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

4、如切如磋,如琢如磨。

5、一日不见,如三秋兮。

6、青青子衿,悠悠我心。

7、兄弟阋于墙,外御其侮。

8、巧笑倩兮,美目盼兮。

9、战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

10、人而无仪,不死何为。

11、言者无罪,闻者足戒。

12、高山仰止,景行行止。

13、他人有心,予忖度之。

14、高岸为谷,深谷为陵。

15、他山之石,可以攻玉。

16、靡不有初,鲜克有终。

17、投我以桃,报之以李。

18、投我以木桃,报之以琼瑶。

19、死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。

《论语》常用名句1、学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?2、温故而知新,可以为师矣。

3、学而不思则罔;思而不学则殆。

4、由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。

5、敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。

6、默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉!7、三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。

8、巧言令色,鲜矣仁。

9、吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?10、君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

11、不患人之不己知,患不知人也。

12、君子周而不比,小人比而不周。

13、人而无信,不知其可也。

14、朝闻道,夕死可矣。

15、君子喻于义,小人喻于利。

16、见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

17、质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

18、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

19、知者乐水,仁者乐山。

知者动,仁者静。

知者乐,仁者寿。

20、其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。

21、君子坦荡荡,小人长戚戚。

22、鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。

23、士不可以不弘毅,任重而道远。

24、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

四书五经指的是哪几本书在语文课堂上,老师经常说到“四书五经”,我国古代文人墨客也是自幼熟读“四书五经”。

那四书五经到底是那几本书呢?小编整理了四书五经指的是哪几本书,和小编一起看看吧。

诗歌鉴赏的15种题型及答法高中语文阅读答题公式及模板高考语文文言文断句方法及技巧高考易错成语及解释四书五经:四书、五经的合称,泛指儒家经典着作。

四书指的是《大学》《中庸》《论语》《孟子》,五经指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》。

《礼记》通常包括三礼,即《仪礼》《周礼》《礼记》。

《春秋》由于文字过于简略,通常与解释《春秋》的《左传》《公羊传》《谷梁传》分别合刊。

四书之名始于宋朝,五经之名始于汉武帝。

四书之《大学》《大学》原本是《礼记》中一篇,在南宋前从未单独刊印。

传为孔子弟子曾参(前505年—前434年)作。

自唐代韩愈、李翱维护道统而推崇《大学》(与《中庸》),至北宋二程百般褒奖宣扬,甚至称“《大学》,孔氏之遗书而初学入德之门也”,再到南宋朱熹继承二程思想,便把《大学》从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》并列,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了《四书》之一。

按朱熹和宋代另一位着名学者程颐的看法,《大学》是孔子及其门徒留下来的遗书,是儒家学派的入门读物。

所以,朱熹把它列为“四书”之首。

四书之《中庸》在南宋前从未单独刊印,一般认为它出于孔子的孙子子思(前483年-前402年)之手,《史记·孔子世家》称“子思作《中庸》”。

自唐代韩愈、李翱维护道统而推崇《中庸》(与《大学》),至北宋二程百般褒奖宣扬,甚至认为《中庸》是“孔门传收授心法”,再到南宋朱熹继承二程思想,便把《中庸》从《礼记》。

论语诗经春秋的先后顺序

顺序是《诗经》、《春秋》、《论语》。

1、《诗经》

《诗经》约成书于春秋中期,起初叫做《诗》。

因为后来传世的版本中共记载有311首,为了叙述方便,就称作“诗三百”。

之所以改称《诗经》,是由于汉武帝以《诗》《书》《礼》《易》《春秋》为五经的缘故。

2、《春秋》

《春秋》用于记事的语言极为简练,然而几乎每个句子都暗含褒贬之意,被后人称为“春秋笔法”、“微言大义”。

它是中国古代儒家典籍“六经”之一,是中国第一部编年体史书,也是周朝时期鲁国的国史,现存版本据传是由孔子修订而成。

3、《论语》

《论语》,是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,成书于战国前期。

全书共20篇492章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

《论语》作品鉴赏

《论语》多为语录,但都辞约义富,有些语句、篇章形象生动。

如《子路曾皙冉有公西华侍坐》不仅篇幅较长,而且注重记述,算得上一篇结构完整的记叙文,人物形象鲜明,思想倾向通过人物表情、动作、对话自然地显露出来,具有较强的艺术性。

《论语》反映了孔子的教育原则。

孔子因材施教,对于不同的对象,考虑其不同的素质、优点和缺点、进德修业的具体情况,给予不同的教诲,表现了诲人不倦的可贵精神。

《论语》的主要特点是语言简练,用意深远,有一种雍容和顺、纡徐含蓄的风格。

还有就是在简单的对话和行动中展示人物形象。

同时语言浅近易懂,接近口语,也是一个特点。

《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。

它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、论理思想、道德观念及教育原则等。

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

译文:孔子说:“观学后,时常练习,不高兴吗?有朋友,从远方来,不快乐吗?别人不了解我,我不生气(恼怒),不是君子吗?”

子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”

译文:孔子说:“温习旧知识进而又(能从中)发现新知识,(就)可凭此做老师了。

” 子曰:“君子周而不比,小人比而不周。

”

译文:孔子说:“君子团结而不互相勾结,小人互相勾结而不团结。

”

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”

译文:孔子说:“只学习不思考就会迷惑不解;只空想却不学习,就会劳神而无所得。

” 子曰:“由,诲汝知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。

”

译文:孔子说:“仲由,教给你对待知或不知的正确态度吧!知道就是知道,不知道就是不知道,这才是真智慧啊!” ”

孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”

译文:孔子说季氏:“他用天子的舞蹈阵容在自己的宗庙里舞蹈,这样的事可以容忍,什么事不能容忍?”

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。

”

孔子说:“君子通晓道义,小人通晓私利。

”

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

”

译文:孔子说:“见到贤人,要向他看齐;见到不贤的人,要反省自己(有没有像他一样的过失)。

”

《诗经》是我国第一部诗歌总集,收入自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌305篇,又称《诗三百》。

先秦称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。

西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。

《诗经·国风·周南·关雎》

昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

《诗经·小雅·采薇》

《诗经》“六义”指的是风、雅、颂、赋、比、兴,前三个说的是内容,后三个说的是手法。