2019-2020年高中物理 第3章 原子核与放射性 3.2 原子核衰变及半衰期教案 鲁科版选修3-5

- 格式:doc

- 大小:2.31 MB

- 文档页数:15

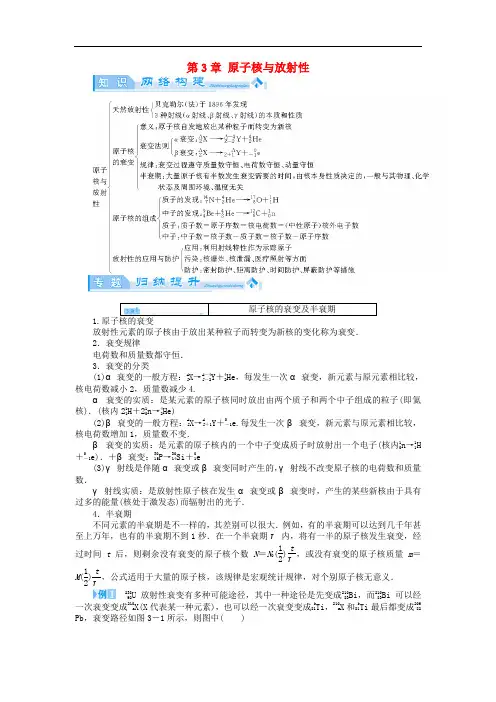

第3章 原子核与放射性1.放射性元素的原子核由于放出某种粒子而转变为新核的变化称为衰变. 2.衰变规律电荷数和质量数都守恒. 3.衰变的分类(1)α衰变的一般方程:A Z X→A -4Z -2Y +42He ,每发生一次α衰变,新元素与原元素相比较,核电荷数减小2,质量数减少4.α衰变的实质:是某元素的原子核同时放出由两个质子和两个中子组成的粒子(即氦核).(核内211H +210n→42He)(2)β衰变的一般方程:A Z X→A Z +1Y +0-1e.每发生一次β衰变,新元素与原元素相比较,核电荷数增加1,质量数不变.β衰变的实质:是元素的原子核内的一个中子变成质子时放射出一个电子(核内10n→11H +0-1e).+β衰变:3015P→3014Si +01e(3)γ射线是伴随α衰变或β衰变同时产生的,γ射线不改变原子核的电荷数和质量数.γ射线实质:是放射性原子核在发生α衰变或β衰变时,产生的某些新核由于具有过多的能量(核处于激发态)而辐射出的光子.4.半衰期不同元素的半衰期是不一样的,其差别可以很大.例如,有的半衰期可以达到几千年甚至上万年,也有的半衰期不到1秒.在一个半衰期τ内,将有一半的原子核发生衰变,经过时间t 后,则剩余没有衰变的原子核个数N =N 0(12)tτ,或没有衰变的原子核质量m =M (12)tτ,公式适用于大量的原子核,该规律是宏观统计规律,对个别原子核无意义.238 92U 放射性衰变有多种可能途径,其中一种途径是先变成210 83Bi ,而21083Bi 可以经一次衰变变成210 a X(X 代表某一种元素),也可以经一次衰变变成 b 81Ti ,210 a X 和 b 81Ti 最后都变成20682Pb ,衰变路径如图3-1所示,则图中( )238 92U 210 83Bi ――→② b 81Ti 206 82Pb ――→① 210a X 图3-1A .a =82,b =211B .①是β衰变,②是α衰变C .①是α衰变,②是β衰变 D. b 81Ti 经过一次α衰变变成20682Pb【解析】 21083Bi 经一次衰变变成210a X ,由于质量数不变,所以只能发生了一次β衰变,电荷数增加1即a =83+1=84,①是β衰变,210 83Bi 经一次衰变变成 b81Ti ,由于电荷数减少2,所以只能发生了一次α衰变,质量数减少4,即b =210-4=206,②是α衰变,故A 、C 均不正确,B 正确,206 81Ti 变成20682Pb ,质量数不变,电荷数增加1,所以只能经过一次β衰变,故D 项错误.【答案】B1.放射性元素的原子核在α衰变或β衰变生成新原子核时,往往会同时伴随________辐射.已知A 、B 两种放射性元素的半衰期分别为T 1和T 2,经过t =T 1·T 2时间后测得这两种放射性元素的质量相等,那么它们原来的质量之比m A ∶m B =________.【解析】 放射性元素的原子核在α衰变或β衰变时,出现质量亏损,多余的能量将以γ光子的形式释放,因此伴随γ辐射.放射性元素经过一段时间t 后的剩余质量m =m 02t T(其中T 为该放射性元素的半衰期).可得m A 2T 1T 2T 1=m B2T 1T 2T 2,得m A ∶m B =2T 2∶2T 1.【答案】 γ 2T 2∶2T 11.3.核反应方程用“→”表示核反应的方向,不能用等号;熟记常见粒子的符号,如: 42He 11H 10n0-1e 01e 21H 31H 23592U 4.确定衰变次数的方法 A Z X→A ′Z ′Y +n 42He +m0-1e根据质量数、核电荷数守恒得 Z =Z ′+2n -m A =A ′+4n二式联立求解得α衰变次数n ,β衰变次数m .一个原子核A 经过5次α衰变,成为B ,再经过4次β衰变成为C ,则核A的质子数比核C 的质子数多几个?核A 的中子数比核C 的中子数多几个?【解析】 A 到C 的核反应过程为y xA ――→5αy -20x -10B ――→4βy -20x -10+4C因此A 的质子数比C 多6个 A 的中子数比C 多14个. 【答案】 6 142.(2013·龙岩检测)238 92U 衰变为22286Rn 要经过m 次α衰变和n 次β衰变,则m 、n 分别为( )A .2,4B .4,2C .4,6D .16,6【解析】 根据原子核每发生一次β衰变电荷数增加1,不改变质量数,而每发生一次α衰变原子核质量数减少4,电荷数减少2,238 92U 衰变为22286Rn ,质量数减少16,电荷数减少6,因此可确定发生了4次α衰变,2次β衰变.【答案】 B。

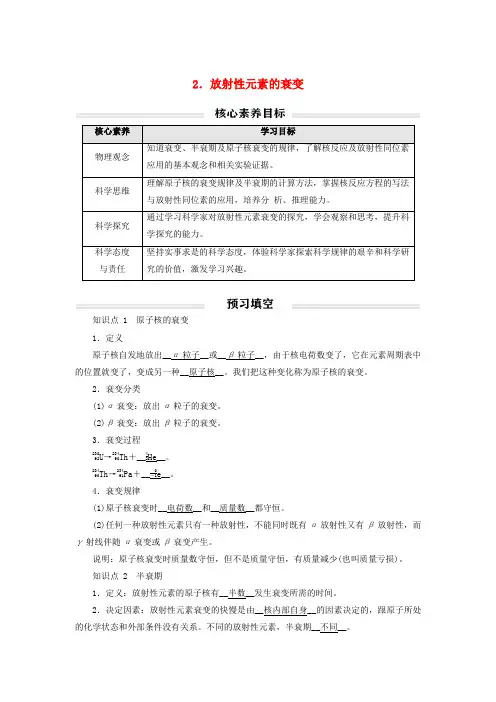

2.放射性元素的衰变核心素养 学习目标物理观念知道衰变、半衰期及原子核衰变的规律,了解核反应及放射性同位素应用的基本观念和相关实验证据。

科学思维理解原子核的衰变规律及半衰期的计算方法,掌握核反应方程的写法与放射性同位素的应用,培养分 析、推理能力。

科学探究 通过学习科学家对放射性元素衰变的探究,学会观察和思考,提升科学探究的能力。

科学态度 与责任 坚持实事求是的科学态度,体验科学家探索科学规律的艰辛和科学研究的价值,激发学习兴趣。

知识点 1 原子核的衰变 1.定义原子核自发地放出__α粒子__或__β粒子__,由于核电荷数变了,它在元素周期表中的位置就变了,变成另一种__原子核__。

我们把这种变化称为原子核的衰变。

2.衰变分类(1)α衰变:放出α粒子的衰变。

(2)β衰变:放出β粒子的衰变。

3.衰变过程238 92U→234 90Th +__42He__。

234 90Th→23491Pa +__ 0-1e__。

4.衰变规律(1)原子核衰变时__电荷数__和__质量数__都守恒。

(2)任何一种放射性元素只有一种放射性,不能同时既有α放射性又有β放射性,而γ射线伴随α衰变或β衰变产生。

说明:原子核衰变时质量数守恒,但不是质量守恒,有质量减少(也叫质量亏损)。

知识点 2 半衰期1.定义:放射性元素的原子核有__半数__发生衰变所需的时间。

2.决定因素:放射性元素衰变的快慢是由__核内部自身__的因素决定的,跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系。

不同的放射性元素,半衰期__不同__。

3.应用:利用半衰期非常稳定这一特点,可以测量其衰变程度、推断时间。

知识点 3 核反应1.人工核转变:14 7N+42He→17 8O+11H。

2.定义:原子核在其他粒子的轰击下产生__新原子核__的过程。

3.特点:在核反应中,__质量数__守恒、__电荷数__守恒。

说明:半衰期是大量原子核衰变的统计规律,只对大量原子核有意义,对少数原子核没有意义。

第2节原子核衰变及半衰期●课标要求1.知道天然放射现象,了解放射性及放射性元素的概念.2.知道三种射线的本质和特点,并能够借助电、磁场分析判断三种射线.3.知道原子核衰变的规律,知道α衰变、β衰变的本质,能根据电荷数、质量数守恒正确书写衰变方程.4.理解半衰期的概念,会应用半衰期公式解决相关问题.●教学地位原子核衰变及半衰日期是教学的重点也是高考的热点,教学中应注意以下几点:1.这一节可先让学生了解天然放射现象的发现史,知道有些元素具有天然的放射射线的性质,天然放射现象说明了原子核还有进一步的结构,并且开始了对原子核变化规律的认识.2.这些天然的放射线有三种,即α、β和γ射线,介绍它们分别是什么物质,接着可向学生说明如何区分,着重介绍三种射线的特性.3.应让学生了解α衰变和β衰变,以及衰变过程中质量数守恒和电荷数守恒的规律.可让学生通过相应的练习来逐步掌握α衰变和β衰变以及两个守恒规律.有关核反应的练习要注意从可靠的资料上选择实际发生的核反应,不能随意编造核反应方程来让学生练习.4.半衰期是了解原子核衰变规律的一个重要概念,也是学生比较难理解和掌握的问题.学生常犯的错误是,放射性元素经半衰期后衰变一半,再经半衰期后衰变完毕.教学中除应注意结合具体问题让学生清楚半衰期的物理含义外,还应让学生清楚:半衰期只对大量原子核衰变才有意义,因为放射性元素的衰变规律是统计规律,当放射性原子核数少到统计规律不再起作用时,就无法判断原子核的衰变情况了.●新课导入建议故事引入公元1936年,一个名叫卡门的科学家发现并分离出一种分子,它是碳的一种同位素,分子量是14,因此被称为14C.三年后,科学家柯夫经过研究,指出宇宙射线和大气作用后最终产物是14C,并计算出了其在大自然中的产生率.经过重重考验,14C常规测年法被考古学家和地质学家所接受,成为确定旧石器晚期以来人类历史年代的有力工具.许多长久以来没有解决的难题迎刃而解.我们知道,考古学与历史学的重要结合点就在于确定遗址的年代.而14C测年技术那么为这个结合点找到了一个突破口.这是考古学的一个重要革命性的技术.同学们通过本节课的学习我们就能知道14C测年技术的原理是什么.●教学流程设计课前预习安排: 1.看教材 2.填写[课前自主导学]同学之间可进行讨论⇒步骤1:导入新课,本节教学地位分析⇒步骤2:老师提问,检查预习效果可多提问几个学生⇒步骤3:师生互动完成“探究1〞除例1外可再变换命题角度,补充一个例题以拓展学生思路⇓步骤7:指导学生完成[当堂双基达标],验证学习情况⇒步骤6:完成“探究3〞重在讲解规律方法技巧⇐步骤5:师生互动完成“探究2〞方式同完成探究1相同⇐步骤4:让学生完成[迁移应用],检查完成情况并点评⇓(步骤8:先由学生自己总结本节的主要知识,教师点评,安排学生课下完成[课后知能检测]课标解读重点难点1.知道什么是放射性及放射性元素.2.知道三种射线的本质和特性.1.知道三种射线的本质和特性.(重点) 2.知道原子核的衰变、半衰期和衰变规3.知道原子核的衰变和衰变规律.4.知道什么是半衰期.律.(重点)3.三种射线的本质以及如何利用磁场区分它们,半衰期的描述.(难点)天然放射现象的发现及放射线的本质1.基本知识(1)定义:物质能自发地放出射线的现象.(2)物质放出射线的性质,叫做放射性.(3)具有放射性的元素,叫做放射性元素.(4)放射线的本质①α射线是高速运动的氮原子核,速度约为光速的0.1倍,电离作用强,穿透能力很弱.②β射线是高速运动的电子流,速度约为光速的0.9倍,电离作用较弱,穿透本领较强.③γ射线是波长很短的电磁波,它的电离作用很弱,但穿透能力很强.2.探究交流天然放射现象说明了什么?[提示] 天然放射现象说明了原子核具有复杂的内部结构.原子核的衰变1.(1)衰变:原子核由于放出α射线或β射线而转变为新核的变化.(2)衰变形式:常见的衰变有两种,放出α粒子的衰变为α衰变,放出β粒子的衰变为β衰变,而γ射线是伴随α射线或β射线产生的.(3)衰变规律①α衰变:A Z X→42He+A-4Z-2Y.②β衰变:A Z X→0-1e+A Z+1Y.在衰变过程中,电荷数和质量数都守恒.(4)衰变的快慢——半衰期①放射性元素的原子核有半数发生衰变需要的时间叫做半衰期.②元素半衰期的长短由原子核自身因素决定,与原子所处的物理、化学状态以及周围环境、温度无关.2.思考判断(1)原子核的衰变有α衰变、β衰变和γ衰变三种形式.(×)(2)在衰变过程中,电荷数、质量数守恒.(√)(3)原子所处的周围环境温度越高,衰变越快.(×)3.探究交流有10个镭226原子核,经过一个半衰期有5个发生衰变,这样理解对吗?[提示] 不对.10个原子核数目太少,它们何时衰变是不可预测的,因为衰变规律是大量原子核的统计规律.三种射线的本质特征[1.三种射线都是从原子核内部发出,都是原子核的组成部分吗?2.三种射线的性质能借助电场或磁场区分吗?3.β射线是原子核外面的电子跃迁出来形成的吗?三种射线的比较如下表:种类α射线β射线γ射线组成高速氦核流高速电子流光子流(高频电磁波) 带电荷量2e -e 0质量4m pm p=1.67×10-27 kgm p1 840静止质量为零速度0.1c 0.9c c 在电场或磁场中偏转与α射线反向偏转不偏转贯穿本领最弱较强最强用纸能挡住穿透几毫米的铝板穿透几厘米的铅板对空气的电离作用很强较弱很弱在空气中的径迹粗、短、直细、较长、曲折最长通过胶片感光感光感光1.元素具有放射性是由原子核本身的因素决定的,跟原子所处的物理或化学状态无关.不管该元素是以单质的形式存在,还是和其他元素形成化合物,或者对它施加压力,或者升高它的温度,它都具有放射性.2.三种射线都是高速运动的粒子,能量很高,都来自于原子核内部,这也使我们认识到原子核蕴藏有巨大的核能,原子核内也有极其复杂的结构.(2011·浙江高考)关于天然放射现象,以下说法正确的选项是( ) A.α射线是由氦原子核衰变产生B.β射线是由原子核外电子电离产生C.γ射线是由原子核外的内层电子跃迁产生D.通过化学反应不能改变物质的放射性[审题指导] 解答此题时应注意以下两点:(1)天然放射现象中三种射线的产生机理;(2)影响天然放射现象的因素.[解析] α射线是在α衰变中产生的,本质是氦核,A错误;β射线是在β衰变中产生的,本质是高速电子流,B错误;γ射线是发生α衰变和β衰变时原子核发生能级跃迁而产生的电磁波,C错误;物质的放射性由原子核内部自身的因素决定,与原子所处的化学状态和外部条件无关,D正确.[答案] D1.(2012·上海高考)在轧制钢板时需要动态地监测钢板厚度,其检测装置由放射源、探测器等构成,如图3-2-1所示.该装置中探测器接收到的是( )图3-2-1A .X 射线B .α射线C .β射线D .γ射线[解析] γ射线的穿透能力最强,可穿透钢板,所以该装置中探测器接收到的是γ射线,D 正确.[答案] D放射性元素的衰变[1.所有的原子核都能发生衰变吗? 2.原子核衰变的快慢和什么因素有关?3.一个原子核衰变时,能同时放出α、β、γ三种射线吗? 1.衰变方程通式 α衰变:A Z X→A -4Z -2Y +42He β衰变:AZ X→AZ +1Y +0-1e 2.α衰变和β衰变的实质(1)α衰变:在放射性元素的原子核中,2个中子和2个质子结合得比较牢固,有时会作为一个整体从较大的原子核中抛射出来,这就是放射性元素发生的α衰变现象.(2)β衰变:原子核中的中子转化成一个质子且放出一个电子即β粒子,使核电荷数增加1,但β衰变不改变原子核的质量数.3.衰变次数的计算方法设放射性元素AZ X 经过n 次α衰变和m 次β衰变后,变成稳定的新元素A ′Z ′Y ,那么衰变方程为A ZX→A ′Z ′Y +n 42He +m 0-1e根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程:A =A ′+4n ,Z =Z ′+2n -m , n =A -A ′4,m =A -A ′2+Z ′-Z .4.半衰期公式用T τ表示某放射性元素的半衰期,衰变时间用t 表示,如果原来的质量为M ,剩余的质量为m ,经过t T τ个半衰期,该元素的剩余质量变为m =M (12)t τ假设用N 和n 分别表示衰变前后的原子数,衰变公式又可写成n =N (12)tτ1.由于原子核是在发生α衰变或β衰变时有多余能量而放出γ射线,故不可能单独发生γ衰变.2.在一个原子核的衰变中,可能同时放出α和γ射线,或β和γ射线,但不可能同时放出α、β和γ三种射线,放射性元素放出的α、β和γ三种射线,是多个原子核同时衰变的结果.3.半衰期是一个统计概念描述的是大量原子核的集体行为,个别原子核经过多长时间衰变无法预测.对个别或极少数原子核,无半衰期而言.钋210经α衰变成为稳定的铅,其半衰期为138天.质量为64 g 的钋210经过276天后,还剩多少克钋?生成了多少克铅?写出核反应方程.[审题指导] 解此题关键有两点: (1)α衰变的通式;(2)半衰期公式m =M (12)tT 1/2的应用.[解析] 核反应方程为:21084Po ―→20682Pb +42He276天为钋的2个半衰期,还剩14的钋没有衰变,故剩余钋的质量为:m Po =14×64 g=16 g另外34的钋衰变成了铅,即发生衰变的钋的质量为34×64 g=48 g那么生成铅的质量为:m Pb =206210×48 g=47.09 g 故铅的质量为47.09 g. [答案] 16 g 47.09 g21084Po ―→206 82Pb +42He1.衰变过程遵循质量数守恒和电荷数守恒.(1)每发生一次α衰变质子数、中子数均减少2,质量数减少4.(2)每发生一次β衰变中子数减少1,质子数增加1,质量数不变.2.利用半衰期公式解决实际问题,首先要理解半衰期的统计意义,其次要知道公式建立的是剩余核的质量与总质量间的关系.2.一个222 86Rn衰变成218 84Po并放出一个粒子,其半衰期为3.8天.1 g222 84Rn经过7.6天衰变掉222 86Rn的质量,以及222 86Rn衰变成218 84Po的过程放出的粒子是( )A.0.25 g,α粒子B.0.75 g,α粒子C.0.25 g,β粒子D.0.75 g,β粒子[解析] 经过了两个半衰期,1 g222 86Rn剩下了0.25 g,衰变了0.75 g,根据核反应的规律,质量数和电荷数不变,放出的应该是α粒子.[答案] B综合解题方略——巧解三种射线在电场、磁场中的轨迹将α、β、γ三种射线分别射入匀强磁场和匀强电场,图中表示的射线偏转情况正确的选项是( )[审题指导] 把握三种射线的本质,根据在电场、磁场中的受力情况判断其偏转方向和偏转程度.[规范解答] α粒子带正电,β粒子带负电,γ射线不带电,根据正、负电荷在磁场中运动受洛伦兹力方向和正、负电荷在电场中受电场力方向,可知[答案] AD1.三种射线在电场、磁场中时,明确电场、磁场的方向、通过的射线是否带电及带电的性质,判断其受力方向.受力方向确定后,那么射线的轨迹就能确定.2.掌握三种射线的穿透本领,通过其穿透本领的强弱来判定是哪种射线(α射线<β射线<γ射线).3.要使α射线、β射线在电磁场中运动的轨迹为直线,必须满足粒子受到的安培力和洛伦兹力大小相等,方向相反.[备课资源](教师用书独具)1.放射性同位素14C 可用来推算文物的“年龄〞.14C 的含量每减少一半要经过约5 730年.某考古小组挖掘到一块动物骨骼,经测定14C 还剩余1/8,推测该动物生存年代距今约为( )A .5 730×3年B .5 730×4年C .5 730×6年D .5 730×8年[解析] 这道题目考查半衰期的知识,可由剩下物质质量计算公式得出答案.由题目所给条件得M 8=(12)n M ,n =3,所以该动物生存年代距今应该为3个14C 的半衰期,即:t =3τ=5 730×3年,故正确答案为A.[答案] A2.23892U 衰变为22286Rn 要经过m 次α衰变和n 次β衰变,那么m 、n 分别为( ) A .2,4 B .4,2 C .4,6D .16,6[解析] 由于β衰变不改变质量数,那么m =238-2224=4,α衰变使电荷数减少8,但由23892U 衰变为22286Rn ,电荷数减少6,说明经过了2次β衰变,故B 正确.[答案] B1.天然放射现象的发现揭示了( ) A .原子不可再分 B .原子的核式结构 C .原子核还可再分 D .原子核由质子和中子组成[解析] 贝克勒尔发现了天然放射现象,说明了原子核也是有着复杂的结构的.天然放射现象的发现揭示了原子核还可再分.[答案] C2.(2013·泉州检测)关于放射性元素的半衰期,以下说法正确的选项是( ) A .是放射源质量减少一半所需的时间 B .是原子核半数发生衰变所需的时间C .与外界压强和温度有关,与原子的化学状态无关D .可以用于测定地质年代、生物年代等[解析] 原子核的衰变是由原子核的内部因素决定的,与外界环境无关.原子核的衰变有一定的速率,每隔一定的时间即半衰期,原子核就衰变掉总数的一半.不同种类的原子核,其半衰期也不同,假设开始时原子核数目为N 0,经时间t 剩下的原子核数目为N ,半衰期为T 1/2,那么N =N 0(12)tT 1/2.假设能测出N 与N 0的比值,就可求出t ,依此公式可测定地质年代、生物年代等.故正确答案为B 、D.[答案] BD3.(2011·上海高考)天然放射性元素放出的三种射线的穿透能力实验结果如图3-2-2所示,由此可推知( )图3-2-2A .②来自于原子核外的电子B .①的电离作用最强,是一种电磁波C .③的电离作用较强,是一种电磁波D .③的电离作用最弱,属于原子核内释放的光子[解析] 由三种射线的特性可知,①应为α射线,它的电离作用最强,穿透能力很弱,且为氦原子核;②为β射线,它来自于原子核内部,是中子变为质子时放出的电子;③是γ射线,它是由于元素发生α衰变或β衰变时原子核处于激发状态而放出的能量,是频率很高的电磁波,它的电离作用最弱,穿透能力很强,由此可知D 正确.[答案] D4.有甲、乙两种放射性元素,它们的半衰期分别是τ甲=15天,τ乙=30天,它们的质量分别为M 甲、M 乙,经过60天这两种元素的质量相等,那么它们原来的质量之比M 甲∶M 乙是( )A .1∶4B .4∶1C .2∶1D .1∶2[解析] 对60天时间,甲元素经4个半衰期,乙元素经2个半衰期,由题知M 甲⎝ ⎛⎭⎪⎫124=M 乙⎝ ⎛⎭⎪⎫122,那么M 甲∶M 乙=4∶1,故B 正确. [答案] B5.238 92U 经一系列的衰变后变为206 82Pb.(1)求一共经过几次α衰变和几次β衰变?(2)206 82Pb 与238 92U 相比,求质子数和中子数各少多少?(3)写出这一衰变过程的方程.[解析] (1)设238 92U 衰变为206 82Pb 经过x 次α衰变和y 次β衰变.由质量数和电荷数守恒可得238=206+4x ①92=82+2x -y ②联立①②解得x =8,y =6,即一共经过8次α衰变和6次β衰变.(2)由于每发生一次α衰变质子数和中子数均减少2,每发生一次β衰变中子数减少1,而质子数增加1,故206 82Pb 较238 92U 质子数少10,中子数少22.(3)核反应方程为238 92U→206 82Pb +842He +6 0-1e.[答案] (1)8 6(2)10 22(3)238 92U→206 82Pb+842He+60-1e.。

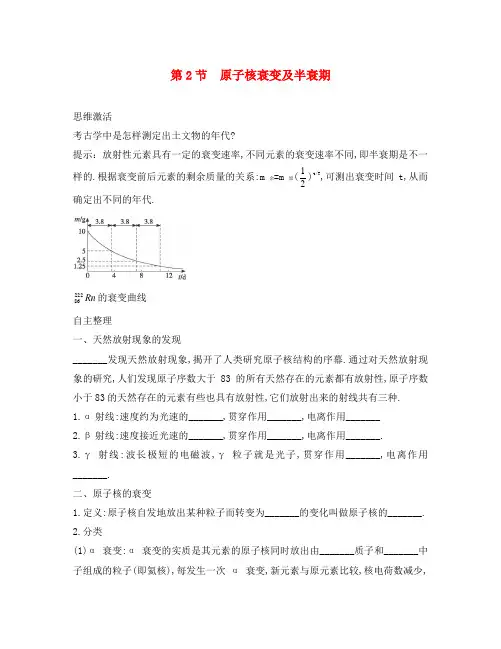

第2节 原子核衰变及半衰期思维激活考古学中是怎样测定出土文物的年代?提示:放射性元素具有一定的衰变速率,不同元素的衰变速率不同,即半衰期是不一样的.根据衰变前后元素的剩余质量的关系:m 余=m 原(21)t/T ,可测出衰变时间t,从而确定出不同的年代.Rn 22286的衰变曲线自主整理一、天然放射现象的发现_______发现天然放射现象,揭开了人类研究原子核结构的序幕.通过对天然放射现象的研究,人们发现原子序数大于83的所有天然存在的元素都有放射性,原子序数小于83的天然存在的元素有些也具有放射性,它们放射出来的射线共有三种. 1.α射线:速度约为光速的_______,贯穿作用_______,电离作用_______ 2.β射线:速度接近光速的_______,贯穿作用_______,电离作用_______. 3.γ射线:波长极短的电磁波,γ粒子就是光子,贯穿作用_______,电离作用_______.二、原子核的衰变1.定义:原子核自发地放出某种粒子而转变为_______的变化叫做原子核的_______.2.分类(1)α衰变:α衰变的实质是其元素的原子核同时放出由_______质子和_______中子组成的粒子(即氦核),每发生一次α衰变,新元素与原元素比较,核电荷数减少,质量数减少_______,即_______.(2)β衰变:β衰变的实质是其元素的原子核内的一个_______变成_______时放射出一个电子.每发生一次β衰变,新元素与原元素比较,核电荷数增加_______,质量数_______.即_______.(3)γ衰变:γ衰变是伴随着_______和_______同时发生的,γ衰变不改变原子核的电荷数和质量数.其实质是放射性原子核在发生α衰变或β衰变时,产生的某些新核由于具有过多的能量(核处于激发态)而辐射出光子.三、半衰期1.定义:放射性元素的_______发生衰变需要的时间.2.半衰期的大小由放射性元素的原子核_______决定,跟原子所处的_______ (如压强、温度等)或_________ (如单质或化合物)无关.高手笔记1.原子核既然是由质子和中子组成的,那么为什么还会从原子核里发射出α粒子、β粒子?实际上,发射出来的α粒子和β粒子仍是原子核内的质子和中子结合或转化而成的.α粒子是原子核内的2个质子和2个中子结合在一起发射出来的,β粒子是原子核内的中子转化为质子时产生并发射出来的.所以不能因为从原子核中发射出α粒子和β粒子就认为原子核也是由它们组成的.2.三种射线的比较板铅板对空气的电离作很强较弱很弱用在空气中的径迹粗、短、直细、较长、曲折最长通过胶片感光感光感光名师解惑1.对半衰期概念的理解剖析:半衰期是反映大量原子核衰变快慢的统计规律.当样品中的原子数目减小到统计规律不再起作用的时候,我们就不能按半衰期的公式去计算了.例如:2 g的Bi所含的原子核数目大,可按半衰期公式进行计算.而20个Bi核,就不再满足统计规律,也就无法判断有多少个Bi核发生了衰变.而且对单个Bi核,其何时衰变完全是偶然的,无法确定它将何时发生衰变.2.书写衰变方程的依据剖析:质量数守恒和电荷数守恒是书写衰变方程的重要依据,但要以衰变的事实为基础,不能仅仅根据两条守恒定律随意书写事实上不存在的衰变方程.另外,衰变方程是不可逆的,方程中只能用箭头“→”连接并指示衰变方向,而不能用等号“”连接.讲练互动【例题1】如图3-2-1,放射源放在铅块上的细孔中,铅块上方有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外.已知放射源放出的射线有α、β、γ三种.下列判断正确的是( )图3-2-1A.甲是α射线、乙是γ射线、丙是β射线B.甲是β射线、乙是γ射线、丙是α射线C.甲是γ射线、乙是α射线、丙是β射线D.甲是α射线、乙是β射线、丙是γ射线解析:粒子垂直进入磁场,若带电则必受洛伦兹力的作用而做圆周运动,轨迹为圆弧,而乙为直线,可判定其为不带电粒子,即乙是γ射线;再根据左手定则,即可判定甲为β射线,丙为α射线,故B 正确. 答案:B 绿色通道对衰变中放出的三种粒子不同性质及其在磁场或电场中的偏转问题进行定性分析. 变式训练1.放射性元素放出的射线,在电场中分成a 、b 、c 三束,如图3-2-2所示,其中( )图3-2-2A.c 为氦核组成的粒子B.b 为比X 射线波长更长的光子流C.b 为比X 射线波长更短的光子流D.a 为高速电子组成的电子流解析:根据射线在电场中的偏转情况,可以判断,a 射线向电场线方向偏转应为带正电的粒子组成的α射线,b 射线在电场中不偏转,所以为γ射线;c 射线受到与电场方向相反的电场力,应为带负电的粒子组成的β射线. 答案:C【例题2】铀(U 23892)经过α、β衰变形成稳定的铅(Pb 20682),问在这一变化过程中,共有多少中子转变为质子( )A.6B.14C.22D.32解析:U 23892衰变为Pb 20682,需经过8次α衰变和6次β衰变,每经过一次β衰变就会有一个中子转变为质子同时放出一个电子,所以共有6个中子转化为质子. 答案:A 绿色通道在分析有关α、β衰变的问题时,应抓住每次α衰变质量数减4、电荷数减2和每次β衰变时质量数不变、电荷数加1这一衰变规律进行分析. 变式训练2.U 23892衰变成Rn 22286共发生了__________次α衰变和__________次β衰变. 解析:根据衰变规律,Rn 的质量数比U 的质量数减少了238-222=16,而天然放射只有α衰变才能使质量数减少,且每次α衰变减少质量数为4,故发生了16÷4=4次α衰变.因每次α衰变核的电荷数减少2,故由于α衰变核的电荷数应减少4×2=8.而Rn 核的电荷数仅比U 核少了92-86=6,故说明发生了2次β衰变(即92-8+2=86). 答案:4 2【例题3】古墓中发现一古代植物,测得里面含碳14与碳12的比例是现代植物中比例的三分之一,已知碳14的半衰期为 5 730年,求这种植物生长期距今有多少年?(lg2=0.3,lg3=0.48)解析:设植物活着时碳14与碳12比值为k=1214N N ,植物死后t 年时,碳14与碳12的比值为k′=1214'N N .则:1414''N N k k =.由半衰期公式得:Tt N N k k 21''1414===31,解得: t=(lg3/lg2)T=(0.48/0.3)×5 730年=9 168年.可见该植物体的生长期距今约为9 168年. 答案:9 168年 绿色通道14C 衰变,在植物死后不能得到补充,因此它与植物体内的12C 的比例会减少.变式训练3.放射性元素的半衰期是( )A.质量减少一半需要的时间B.原子量减少一半需要的时间C.原子核全部衰变需要时间的一半D.原子核有半数发生衰变需要的时间 解析:放射性元素的半衰期是对大量的原子核而言,原子核的个数有一半发生衰变的时间叫半衰期,故D 项正确. 答案:D【例题4】如图3-2-3所示,在匀强磁场中的A 点,有一个静止的原子核,当它发生哪一种衰变时,射出的粒子以及新核的轨道才做如图所示的圆周运动,并确定它们环绕的方向.若两圆的半径之比是44∶1,这个放射性元素原子核的原子序数是多少?图3-2-3解析:原子核衰变时,遵守动量守恒定律.由原子核的初态是静止的,可以判定出衰变时射出的粒子与新核的动量大小相等、方向相反.现由图可知新核与该粒子尽管速度方向相反,但受的磁场力方向却相同,新核带正电,则该粒子带负电,这说明发生的是β衰变.设其质量为m,在磁感应强度为B 的匀强磁场中,以速度v 做匀速圆周运动,其运动半径为R=qBmv,由衰变时动量守恒知射出粒子的动量m 1v 1等于新核动量m 2v 2,而B 相同,所以R 与q 成反比,新核的q 值都比较大,可判定出衰变射出粒子的运动轨道半径大,新核半径小,知大圆是放射出的粒子的轨迹,小圆则是新核的轨迹.根据左手定则判断:在A 点发射出的粒子是负电子,它的初速度水平向左,沿圆轨道顺时针方向旋转.新核初速度水平向左,沿圆轨道逆时针旋转且有1441221==q q R R .可从发射粒子的电荷数确定新核的电荷数,由于衰变过程中电荷数守恒,可求出原来放射性元素原子核的电荷数即它的原子序数.q1=e,电荷数是1,所以q2=44e,电荷数是44.根据电荷守恒定律,原来的放射性元素原子核的原子序数是45,它发生的是β衰变,电子顺时针方向做匀速圆周运动,新核逆时针做匀速圆周运动.答案:45绿色通道原子核在衰变过程中,不仅质量数、电荷数守恒.其动量、能量也同时守恒,并兼顾带电粒子在匀强磁场中的运动规律.变式训练4.在匀强磁场中,一静止的放射性原子核发生衰变,放出一个粒子后变为另一新原子核,为此拍得如图3-2-4所示两个相切的圆形径迹的照片,则( )图3-2-4A.图甲为发生α衰变的照片,其中大圆为α粒子的径迹B.图甲为发生β衰变的照片,其中大圆为电子的径迹C.图乙为发生α衰变的照片,其中大圆为α粒子的径迹D.图乙为发生β衰变的照片,其中大圆为电子的径迹解析:图为内切圆时,原子核发生β衰变,大圆为β粒子的轨迹;图为外切圆时,原子核发生α衰变,大圆为α粒子的轨迹.答案:AD体验探究【问题】考古学家如何把放射性同位素作为“时钟”,测定土层、化石、古木年代的? 导思:不同的放射性同位素具有不同的半衰期,且不随状态、温度的改变而改变.在自然界中同位素的含量是稳定的.探究:在土层、化石、古木枯死后,其内部不再与外界进行物质交换,而内部的放射性同位素仍在进行衰变,不断减小,因此,可以根据放射性强度的大小情况算出它们的时间. 教材链接教材P 52《讨论与交流》参照α衰变规律的分析过程,通过分析Th 23490的衰变方程寻找β衰变的规律,找出新生成的核与原来的核的电荷数、质量数有什么关系,在元素周期表中的位置怎样变化,并试着用一个通式来表示.与同学交流自己的见解.答:Th 23490发生β衰变方程为Th 23490→e 01-+Pa 23491,新生核比原来的核质量数没有改变,电荷数增加1,新生核在元素周期表中的位置后移一位.其规律可表示为X A Z→e 01-+Y AZ 1+.X 为原来的原子核,Y 为新生成的原子核.。

2019-2020年高中物理 第3章 原子核与放射性 3.2 原子核衰变及半衰期教案 鲁科版选修3-5●课标要求1.知道天然放射现象,了解放射性及放射性元素的概念.2.知道三种射线的本质和特点,并能够借助电、磁场分析判断三种射线.3.知道原子核衰变的规律,知道α衰变、β衰变的本质,能根据电荷数、质量数守恒正确书写衰变方程.4.理解半衰期的概念,会应用半衰期公式解决相关问题.●教学地位原子核衰变及半衰日期是教学的重点也是高考的热点,教学中应注意以下几点:1.这一节可先让学生了解天然放射现象的发现史,知道有些元素具有天然的放射射线的性质,天然放射现象说明了原子核还有进一步的结构,并且开始了对原子核变化规律的认识.2.这些天然的放射线有三种,即α、β和γ射线,介绍它们分别是什么物质,接着可向学生说明如何区分,着重介绍三种射线的特性.3.应让学生了解α衰变和β衰变,以及衰变过程中质量数守恒和电荷数守恒的规律.可让学生通过相应的练习来逐步掌握α衰变和β衰变以及两个守恒规律.有关核反应的练习要注意从可靠的资料上选择实际发生的核反应,不能随意编造核反应方程来让学生练习.4.半衰期是了解原子核衰变规律的一个重要概念,也是学生比较难理解和掌握的问题.学生常犯的错误是,放射性元素经半衰期后衰变一半,再经半衰期后衰变完毕.教学中除应注意结合具体问题让学生清楚半衰期的物理含义外,还应让学生清楚:半衰期只对大量原子核衰变才有意义,因为放射性元素的衰变规律是统计规律,当放射性原子核数少到统计规律不再起作用时,就无法判断原子核的衰变情况了.●新课导入建议 故事引入公元1936年,一个名叫卡门的科学家发现并分离出一种分子,它是碳的一种同位素,分子量是14,因此被称为14C.三年后,科学家柯夫经过研究,指出宇宙射线和大气作用后最终产物是14C ,并计算出了其在大自然中的产生率.经过重重考验,14C 常规测年法被考古学家和地质学家所接受,成为确定旧石器晚期以来人类历史年代的有力工具.许多长久以来没有解决的难题迎刃而解.我们知道,考古学与历史学的重要结合点就在于确定遗址的年代.而14C 测年技术则为这个结合点找到了一个突破口.这是考古学的一个重要革命性的技术.同学们通过本节课的学习我们就能知道14C 测年技术的原理是什么. ●教学流程设计课前预习安排:看教材填写【课前自主导学】同学之间可进行讨论⇒步骤1:导入新课,本节教学地位分析⇒步骤2:老师提问,检查预习效果可多提问几个学生⇒错误!⇓步骤7:指导学生完成【当堂双基达标】,验证学习情况⇒步骤6:完成“探究重在讲解规律方法技巧⇐步骤5:师生互动完成“探究方式同完成探究1相同⇐步骤4:让学生完成【迁移应用】,检查完成情况并点评⇓(步骤8:先由学生自己总结本节的主要知识,教师点评,安排学生课下完成【课后知们,半衰期的描述.(难点)(1)定义:物质能自发地放出射线的现象. (2)物质放出射线的性质,叫做放射性. (3)具有放射性的元素,叫做放射性元素. (4)放射线的本质①α射线是高速运动的氮原子核,速度约为光速的0.1倍,电离作用强,穿透能力很弱.②β射线是高速运动的电子流,速度约为光速的0.9倍,电离作用较弱,穿透本领较强.③γ射线是波长很短的电磁波,它的电离作用很弱,但穿透能力很强. 2.探究交流天然放射现象说明了什么?【提示】 天然放射现象说明了原子核具有复杂的内部结构.1.(1)衰变:原子核由于放出α射线或β射线而转变为新核的变化.(2)衰变形式:常见的衰变有两种,放出α粒子的衰变为α衰变,放出β粒子的衰变为β衰变,而γ射线是伴随α射线或β射线产生的.(3)衰变规律①α衰变:A Z X→42He +A -4Z -2Y.②β衰变:A Z X→ 0-1e +AZ +1Y.在衰变过程中,电荷数和质量数都守恒. (4)衰变的快慢——半衰期①放射性元素的原子核有半数发生衰变需要的时间叫做半衰期. ②元素半衰期的长短由原子核自身因素决定,与原子所处的物理、化学状态以及周围环境、温度无关.2.思考判断(1)原子核的衰变有α衰变、β衰变和γ衰变三种形式.(×)(2)在衰变过程中,电荷数、质量数守恒.(√) (3)原子所处的周围环境温度越高,衰变越快.(×) 3.探究交流有10个镭226原子核,经过一个半衰期有5个发生衰变,这样理解对吗?【提示】 不对.10个原子核数目太少,它们何时衰变是不可预测的,因为衰变规律是大量原子核的统计规律.1.三种射线都是从原子核内部发出,都是原子核的组成部分吗? 2.三种射线的性质能借助电场或磁场区分吗?3.β射线是原子核外面的电子跃迁出来形成的吗? 三种射线的比较如下表:感光感光1.元素具有放射性是由原子核本身的因素决定的,跟原子所处的物理或化学状态无关.不管该元素是以单质的形式存在,还是和其他元素形成化合物,或者对它施加压力,或者升高它的温度,它都具有放射性.2.三种射线都是高速运动的粒子,能量很高,都来自于原子核内部,这也使我们认识到原子核蕴藏有巨大的核能,原子核内也有极其复杂的结构.(xx·浙江高考)关于天然放射现象,下列说法正确的是( ) A .α射线是由氦原子核衰变产生 B .β射线是由原子核外电子电离产生C .γ射线是由原子核外的内层电子跃迁产生D .通过化学反应不能改变物质的放射性【审题指导】 解答本题时应注意以下两点: (1)天然放射现象中三种射线的产生机理;(2)影响天然放射现象的因素.【解析】 α射线是在α衰变中产生的,本质是氦核,A 错误;β射线是在β衰变中产生的,本质是高速电子流,B 错误;γ射线是发生α衰变和β衰变时原子核发生能级跃迁而产生的电磁波,C 错误;物质的放射性由原子核内部自身的因素决定,与原子所处的化学状态和外部条件无关,D 正确.【答案】 D1.(xx·上海高考)在轧制钢板时需要动态地监测钢板厚度,其检测装置由放射源、探测器等构成,如图3-2-1所示.该装置中探测器接收到的是( )图3-2-1A .X 射线B .α射线C .β射线D .γ射线【解析】 γ射线的穿透能力最强,可穿透钢板,所以该装置中探测器接收到的是γ射线,D 正确.【答案】 D1.所有的原子核都能发生衰变吗? 2.原子核衰变的快慢和什么因素有关?3.一个原子核衰变时,能同时放出α、β、γ三种射线吗? 1.衰变方程通式α衰变:A Z X→A -4Z -2Y +42Heβ衰变:A Z X→A Z +1Y +0-1e 2.α衰变和β衰变的实质(1)α衰变:在放射性元素的原子核中,2个中子和2个质子结合得比较牢固,有时会作为一个整体从较大的原子核中抛射出来,这就是放射性元素发生的α衰变现象.(2)β衰变:原子核中的中子转化成一个质子且放出一个电子即β粒子,使核电荷数增加1,但β衰变不改变原子核的质量数.3.衰变次数的计算方法设放射性元素A Z X 经过n 次α衰变和m 次β衰变后,变成稳定的新元素A ′Z ′Y ,则衰变方程为A Z X→A ′Z ′Y +n 42He +m 0-1e根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程: A =A ′+4n ,Z =Z ′+2n -m , n =A -A ′4,m =A -A ′2+Z ′-Z .4.半衰期公式用T τ表示某放射性元素的半衰期,衰变时间用t 表示,如果原来的质量为M ,剩余的质量为m ,经过t T τ个半衰期,该元素的剩余质量变为m =M (12)tτ若用N 和n 分别表示衰变前后的原子数,衰变公式又可写成n =N (12)tτ1.由于原子核是在发生α衰变或β衰变时有多余能量而放出γ射线,故不可能单独发生γ衰变.2.在一个原子核的衰变中,可能同时放出α和γ射线,或β和γ射线,但不可能同时放出α、β和γ三种射线,放射性元素放出的α、β和γ三种射线,是多个原子核同时衰变的结果.3.半衰期是一个统计概念描述的是大量原子核的集体行为,个别原子核经过多长时间衰变无法预测.对个别或极少数原子核,无半衰期而言.钋210经α衰变成为稳定的铅,其半衰期为138天.质量为64 g 的钋210经过276天后,还剩多少克钋?生成了多少克铅?写出核反应方程.【审题指导】 解此题关键有两点: (1)α衰变的通式;(2)半衰期公式m =M (12)tT 1/2的应用.【解析】 核反应方程为:210 84Po ―→206 82Pb +42He276天为钋的2个半衰期,还剩14的钋没有衰变,故剩余钋的质量为:m Po =14×64 g=16 g另外34的钋衰变成了铅,即发生衰变的钋的质量为34×64 g=48 g则生成铅的质量为:m Pb =206210×48 g=47.09 g故铅的质量为47.09 g.【答案】 16 g 47.09 g 210 84Po ―→206 82Pb +42He1.衰变过程遵循质量数守恒和电荷数守恒.(1)每发生一次α衰变质子数、中子数均减少2,质量数减少4. (2)每发生一次β衰变中子数减少1,质子数增加1,质量数不变.2.利用半衰期公式解决实际问题,首先要理解半衰期的统计意义,其次要知道公式建立的是剩余核的质量与总质量间的关系.2.一个222 86Rn 衰变成218 84Po 并放出一个粒子,其半衰期为3.8天.1 g 22284Rn 经过7.6天衰变掉222 86Rn 的质量,以及222 86Rn 衰变成21884Po 的过程放出的粒子是( )A .0.25 g ,α粒子B .0.75 g ,α粒子C .0.25 g ,β粒子D .0.75 g ,β粒子【解析】 经过了两个半衰期,1 g 22286Rn 剩下了0.25 g ,衰变了0.75 g ,根据核反应的规律,质量数和电荷数不变,放出的应该是α粒子.【答案】 B将α、β、γ三种射线分别射入匀强磁场和匀强电场,图中表示的射线偏转情况正确的是( )【审题指导】把握三种射线的本质,根据在电场、磁场中的受力情况判断其偏转方向和偏转程度.【规范解答】已知α粒子带正电,β粒子带负电,γ射线不带电,根据正、负电荷在磁场中运动受洛伦兹力方向和正、负电荷在电场中受电场力方向,可知【答案】AD1.三种射线在电场、磁场中时,明确电场、磁场的方向、通过的射线是否带电及带电的性质,判断其受力方向.受力方向确定后,则射线的轨迹就能确定.2.掌握三种射线的穿透本领,通过其穿透本领的强弱来判定是哪种射线(α射线<β射线<γ射线).3.要使α射线、β射线在电磁场中运动的轨迹为直线,必须满足粒子受到的安培力和洛伦兹力大小相等,方向相反.【备课资源】(教师用书独具)1.放射性同位素14C可用来推算文物的“年龄”.14C的含量每减少一半要经过约5 730年.某考古小组挖掘到一块动物骨骼,经测定14C还剩余1/8,推测该动物生存年代距今约为( )A.5 730×3年B.5 730×4年C.5 730×6年D.5 730×8年【解析】 这道题目考查半衰期的知识,可由剩下物质质量计算公式得出答案.由题目所给条件得M 8=(12)n M ,n =3,所以该动物生存年代距今应该为3个14C 的半衰期,即:t =3τ=5 730×3年,故正确答案为A.【答案】 A 2.238 92U 衰变为22286Rn 要经过m 次α衰变和n 次β衰变,则m 、n 分别为( ) A .2,4 B .4,2 C .4,6 D .16,6【解析】 由于β衰变不改变质量数,则m =238-2224=4,α衰变使电荷数减少8,但由238 92U 衰变为22286Rn ,电荷数减少6,说明经过了2次β衰变,故B 正确.【答案】 B1.天然放射现象的发现揭示了( )A .原子不可再分B .原子的核式结构C .原子核还可再分D .原子核由质子和中子组成【解析】 贝克勒尔发现了天然放射现象,说明了原子核也是有着复杂的结构的.天然放射现象的发现揭示了原子核还可再分.【答案】 C2.(xx·泉州检测)关于放射性元素的半衰期,下列说法正确的是( ) A .是放射源质量减少一半所需的时间 B .是原子核半数发生衰变所需的时间C .与外界压强和温度有关,与原子的化学状态无关D .可以用于测定地质年代、生物年代等【解析】 原子核的衰变是由原子核的内部因素决定的,与外界环境无关.原子核的衰变有一定的速率,每隔一定的时间即半衰期,原子核就衰变掉总数的一半.不同种类的原子核,其半衰期也不同,若开始时原子核数目为N 0,经时间t 剩下的原子核数目为N ,半衰期为T 1/2,则N =N 0(12)tT 1/2.若能测出N 与N 0的比值,就可求出t ,依此公式可测定地质年代、生物年代等.故正确答案为B 、D.【答案】 BD3.(xx·上海高考)天然放射性元素放出的三种射线的穿透能力实验结果如图3-2-2所示,由此可推知( )图3-2-2A .②来自于原子核外的电子B .①的电离作用最强,是一种电磁波C .③的电离作用较强,是一种电磁波D .③的电离作用最弱,属于原子核内释放的光子【解析】 由三种射线的特性可知,①应为α射线,它的电离作用最强,穿透能力很弱,且为氦原子核;②为β射线,它来自于原子核内部,是中子变为质子时放出的电子;③是γ射线,它是由于元素发生α衰变或β衰变时原子核处于激发状态而放出的能量,是频率很高的电磁波,它的电离作用最弱,穿透能力很强,由此可知D 正确.【答案】 D4.有甲、乙两种放射性元素,它们的半衰期分别是τ甲=15天,τ乙=30天,它们的质量分别为M 甲、M 乙,经过60天这两种元素的质量相等,则它们原来的质量之比M 甲∶M 乙是( )A .1∶4B .4∶1C .2∶1D .1∶2【解析】 对60天时间,甲元素经4个半衰期,乙元素经2个半衰期,由题知M 甲⎝ ⎛⎭⎪⎫124=M 乙⎝ ⎛⎭⎪⎫122,则M 甲∶M 乙=4∶1,故B 正确.【答案】 B 5.238 92U 经一系列的衰变后变为20682Pb.(1)求一共经过几次α衰变和几次β衰变? (2)206 82Pb 与23892U 相比,求质子数和中子数各少多少? (3)写出这一衰变过程的方程.【解析】 (1)设238 92U 衰变为20682Pb 经过x 次α衰变和y 次β衰变.由质量数和电荷数守恒可得238=206+4x ① 92=82+2x -y ②联立①②解得x =8,y =6,即一共经过8次α衰变和6次β衰变. (2)由于每发生一次α衰变质子数和中子数均减少2,每发生一次β衰变中子数减少1,而质子数增加1,故206 82Pb 较23892U 质子数少10,中子数少22.(3)核反应方程为238 92U→206 82Pb +842He +6 0-1e. 【答案】 (1)8 6 (2)10 22 (3)238 92U→206 82Pb +842He +6 0-1e.2019-2020年高中物理 第3章 原子核与放射性 3.3 放射性的应用与防护教案 鲁科版选修3-5●课标要求●课标解读1.了解放射性在生产和科学领域的应用,使学生了解射线的贯穿本领、电离作用,以及射线的物理、化学和生物作用.2.知道放射性污染及其对人类和自然产生的严重危害,了解防范放射性的措施,建立防范意识.●教学地位教师应首先使学生回顾放射性及放射线的概念、产生、特点.要让学生知道,一方面,有的放射性物质在地球诞生时就存在,如铀、钍、镭等,它们叫天然放射性物质,另一方面,人类出于不同的目的制造了一些具有放射性的物质,这种物质叫人工放射性物质.此外,教师要紧紧围绕放射线的特点说明它们的作用、危害及防护措施.教学中可以让学生在课前自己收集关于放射性的作用、危害及防护等方面的信息,让学生在班上交流和讨论,发表个人见解.●新课导入建议问题导入放射性同位素的放射强度易于控制,它的半衰期比天然放射性物质短得多,因此在生产和科学领域得以广泛的应用.你知道放射性有哪些应用吗?●教学流程设计课前预习安排:看教材填写【课前自主导学】同学之间可进行讨论⇒步骤1:导入新课,本节教学地位分析⇒步骤2:老师提问,检查预习效果可多提问几个学生⇒错误!⇓步骤7:指导学生完成【当堂双基达标】,验证学习情况⇒步骤6:完成“探究总结γ射线的特性及应用⇐步骤5:师生互动完成“探究方式同完成探究1相同⇐步骤4:让学生完成【迁移应用】,检查完成情况并点评⇓步骤8:先由学生自己总结本节的主要知识,教师点评,安排学生课下完成【课后知能课 标 解 读 重 点 难 点1.知道放射性同位素,了解放射性在生产和科学领域的应用.2.知道放射性污染及其对人类和自然产生的严重危害,了解防护放射性的措施,建立防范意识.1.了解放射性在生产和科学领域的应用.(重点)2.知道射线的危害和防护.(重点)3.放射性同位素在科技领域的应用.(难点)放射性的应用1.(1)利用放射线使细胞变异或损害的特点,辐射育种、食品辐射保存、放射性治疗等. (2)放射性同位素电池:把放射性同位素衰变时释放的能量转换成电能的装置. (3)γ射线探伤:利用了γ射线穿透能力强的特点.(4)作为示踪原子对有关生物大分子结构及其功能进行研究. 2.思考判断(1)利用放射性同位素放出的γ射线可以给金属探伤.(√) (2)利用放射性同位素放出的射线消除有害的静电积累.(√) (3)利用放射性同位素放出的射线保存食物.(√) 3.探究交流放射性元素为什么能做示踪原子?【提示】 由于放射性同位素不断发出辐射,无论它运动到哪里,都很容易用探测器探知它的下落,因此可以用作示踪物来辨别其他物质的运动情况和变化规律.这种放射性示踪物称为示踪原子或标记原子.放射性污染和防护1.(1)放射性污染的主要来源①核爆炸;②核泄漏;③医疗照射.(2)为了防止放射线的破坏,人们主要采取以下措施①密封防护;②距离防护;③时间防护;④屏蔽防护.2.思考判断(1)核泄漏会造成严重的环境污染.(√)(2)医疗照射是利用放射性,对人和环境没有影响.(×)(3)密封保存放射性物质是常用的防护方法.(√)3.探究交流放射性污染危害很大,放射性穿透力很强,是否无法防护?【提示】放射线危害很难防护,但是通过屏蔽、隔离等措施可以进行有效防护,但防护的有效手段是提高防范意识.1.利用γ射线可检查金属内部有无裂纹,这是利用γ射线的什么作用?2.利用α、β射线可消除静电积累,是因为α、β射线有什么特性?3.利用示踪原子的放射性元素其半衰期是长好还是短好?1.放射出的射线的利用(1)利用γ射线的贯穿本领:利用60Co放出的很强的γ射线来检查金属内部有没有砂眼和裂纹,这叫γ射线探伤.利用γ射线可以检查30 cm厚的钢铁部件.利用放射线的贯穿本领,可用来检查各种产品的厚度、密封容器中的液面高度等,从而自动控制生产过程.(2)利用射线的电离作用:放射线能使空气电离,从而可以消除静电积累,防止静电产生的危害.(3)利用γ射线对生物组织的物理、化学效应使种子发生变异,培育优良品种.(4)利用放射性产生的能量轰击原子核,实现原子核的人工转变.(5)在医疗上,常用来控制病变组织的扩大.2.作为示踪原子(1)在工业上,可用示踪原子检查地下输油管道的漏油情况.(2)在农业生产中,可用示踪原子确定植物在生长过程中所需的肥料和合适的施肥时间.(3)在医学上,可用示踪原子帮助确定肿瘤的部位和范围.下列关于放射性同位素的一些应用的说法中正确的是( )A.利用放射性消除静电是利用射线的穿透作用B.利用射线探测机器部件内部的砂眼或裂纹是利用射线的穿透作用C.利用射线改良品种是因为射线可使DNA发生变异D.在研究农作物合理施肥中是以放射性同位素作为示踪原子【解析】消除静电是利用射线的电离作用使空气导电,A错误.探测机器部件内部的砂眼或裂纹和改良品种分别是利用它的穿透作用和射线可使DNA发生变异,B、C正确;研究农作物对肥料的吸收是利用其作示踪原子,D正确.【答案】BCD应用放射线的特性解决问题时,首先应该熟练掌握放射线的各种特性,如射线的电离作用、穿透能力等特性;其次是应该明确所要解决的问题与射线的哪种特性有关,应该使用放射线的哪些特性才能达到目的.1.在放射性同位素的应用中,下列做法正确的是( )A .应该用α射线探测物体的厚度B .应该用α粒子放射源制成“烟雾报警器”C .医院在利用放射线诊断疾病时用半衰期较长的放射性同位素D .作为示踪原子能研究农作物在各季节吸收肥料成分的规律【解析】 由于α粒子的穿透能力很弱,所以无法用α射线探测物体的厚度,烟雾报警器是利用射线的电离作用,α粒子的电离作用很强,故A 项错误,B 项正确.人体长时间接触放射线会影响健康,所以诊断疾病时应该用半衰期较短的放射性同位素,利用示踪原子可确定植物在生长过程中所需要的肥料和合适的施肥时间,故C 项错误,D 项正确.【答案】 BD1.放射性元素的污染主要体现在哪几方面?2.如何才能有效防护放射性元素的污染?贫铀炸弹.贫铀是从金属中提炼铀235以后的副产品,其主要成分为铀238,贫铀炸弹贯穿力是常规炸弹的9倍,杀伤力极大,而且残留物可长期危害环境.下列关于其残留物长期危害环境的理由正确的是( )①由于爆炸后的弹片存在放射性,对环境产生长期危害②爆炸后的弹片不会对人体产生危害③铀238的衰变速率很快④铀的半衰期很长A .①②B .③C .①④D .②④【审题指导】 解答本题注意以下两点:(1)放射性元素会对环境造成污染.(2)“长期危害环境”说明铀半衰期长.【解析】 贫铀炸弹爆炸后,长期存在放射性污染,铀的半衰期很长,则C 正确,A 、B 、D 错误.【答案】 C射线具有一定的能量,对物体具有不同的穿透能力和电离能力,从而使物体或机体发生一些物理和化学变化.如果人体受到长时间大剂量的射线照射,就会使细胞器官组织受到损伤,破坏人体DNA 分子结构,有时甚至会引发癌症,或者造成下一代遗传上的缺陷.2.对放射性的应用和防护,下列说法正确的是( )A.放射线能杀伤癌细胞或阻止癌细胞分裂,对人体的正常细胞不会有伤害作用B.核工业废料要放在厚厚的重金属箱内,沉于海底C.γ射线探伤仪中的放射源必须存放在特制的容器里,而不能随意放置D.对可能有放射性污染的场所或物品进行检测是很有必要的【解析】放射线能杀伤癌细胞或阻止癌细胞分裂,但也会对人体的正常细胞有伤害,选项A错,正因为放射线具有伤害作用,选项B、C、D均是正确的.【答案】BCDγ刀治疗时不用麻醉,病人清醒,时间短,半小时内完成任务,无需住院,因而γ刀被誉为“神刀”.据报道,我国自己研制的螺旋式γ刀性能更好,即将进入各大医院为患者服务.则γ刀治疗脑肿瘤主要是利用了 ( )A.γ射线具有很强的贯穿本领B.γ射线具有很强的电离本领C.γ射线具有很高的能量D.γ射线可以很容易地绕过阻碍物到达目的地【规范解答】γ射线是一种波长很短的电磁波,具有较高的能量,它的贯穿本领很强,甚至可以穿透几厘米厚的铅板,但它的电离作用很小.γ刀治疗脑肿瘤时,通常是同时用多束γ射线,使它们穿透脑颅和健康区域在病灶处会聚,利用γ射线的高能量杀死肿瘤细胞,故正确的选项为A、C.【答案】ACγ射线特性及应用1.γ射线的贯穿本领强.2.γ射线可以对生物组织起物理和化学作用,能使种子发生变异、培育良种和灭菌消毒.3.γ射线具有较高的能量,在医疗上,常用以拟制甚至杀死病变组织,还可以轰击原子核,诱发核反应.【备课资源】(教师用书独具)放射线的危害对于放射线的危害,人们既熟悉又陌生.在常人的印象里,它是与威力无比的原子弹、氢弹的爆炸联系在一起的,随着全世界和平利用核能呼声的高涨,核武器的禁止使用,核试验的大大减少,人们似乎已经远离放射线的危害.然而,近年来,随着放射性同位素及射线装置在工农业、医疗、科研等各个领域的广泛应用,放射线危害的可能性却在增大.1999年9月30日,日本刺成县JCO公司的铀浓缩加工厂发生了一起严重的核泄漏事故,有三名工人遭受严重核辐射,当救援人员把他们送到当地医院时,他们已经昏迷不醒.同时这次事故致使工厂周围临近地区遭受不同程度的污染,辐射量是正常值的一万倍,放射线的危害再一次向人类敲响警钟.什么是放射性同位素?它是怎样造成危害的呢?在元素周期表中,占据同一个位置,核电荷数相同,但是质量数不同的,称为同位素.铀有好几种同位素,比如说铀235、铀238、铀233、铀234、铀236都属于铀的同位素.什么是放射性同位素?就是能够自发地放出射线的同位素,叫放射性同位素.放射性同位素放出的射线是一种特殊的、既看不见也摸不着的物质,因此有人把它比喻为“魔线”.如何对它进行防护,以减少射线的危害呢?使用电离辐射源的一切实践活动,都必须遵从放射防护的三原则,也就是:第一,实践正当化;第二,防护最优化;第三,个人剂量限制.辐射防护的基本方法有三条:第一,时间防护;第二,距离防护;第三,屏蔽防护.值得注意的是,医生使用射线装置给病人诊治病症时,要根据病人的实际需要,权衡利弊,做到安全合理地使用射线装置.并耐心劝导那些主动要求但不需要使用射线装置诊治的病人,引导他们走出误区,并非一定要使用先进的医疗设备才可以治疗百病.另外,随着人们对居室美化装修的升温,居室污染也在加剧.其原因之一就是某些建筑材料放出的污气作祟,但是只要我们的居室经常通风换气,污染就可以减少,趋利避害,让放射性同位素及射线装置造福人类.1.在放射性同位素的应用中,下列做法正确的是( )A.应该用α射线探测物体的厚度B.应该用γ粒子放射源制成烟雾报警器C.医院在利用放射线诊断疾病时用半衰期较长的放射性同位素D.放射育种中利用γ射线照射种子使遗传基因发生变异【解析】由于α粒子的穿透能力很弱,无法用其探测物体的厚度,故A错误;烟雾报警器是利用射线的电离作用,而γ粒子的电离作用很弱,故B错误;人体长期接触放射线会影响健康,诊断疾病时应该利用半衰期短的同位素,故C错误;放射育种是利用γ射线照射种子改变遗传基因,故D正确.【答案】 D2.防止放射性污染的防护措施有( )A.将废弃的放射性物质进行深埋B.将废弃的放射性物质倒在下水道里C.接触放射性物质的人员穿上铅防护服D.严格和准确控制放射性物质的放射剂量【解析】因为放射性物质残存的时间太长,具有辐射性,故应将其深埋,A对、B错;铅具有一定的防止放射性的能力,接触放射性物质的人员穿上铅防护服,并要控制一定的放射剂量.故C、D对.【答案】ACD3.下列哪些应用是把放射性同位素作为示踪原子的( )A.利用含有放射性碘131的油,检测地下输油管的漏油情况B.把含有放射性元素的肥料施给农作物,利用探测器的测量,找出合理的施肥规律 C.利用射线探伤法检查金属中的砂眼和裂纹D.给怀疑患有甲状腺病的病人注射碘131,以判断甲状腺的器质性和功能性疾病【解析】利用射线探伤法检查金属中的砂眼和裂纹是利用γ射线穿透能力强的特点,。