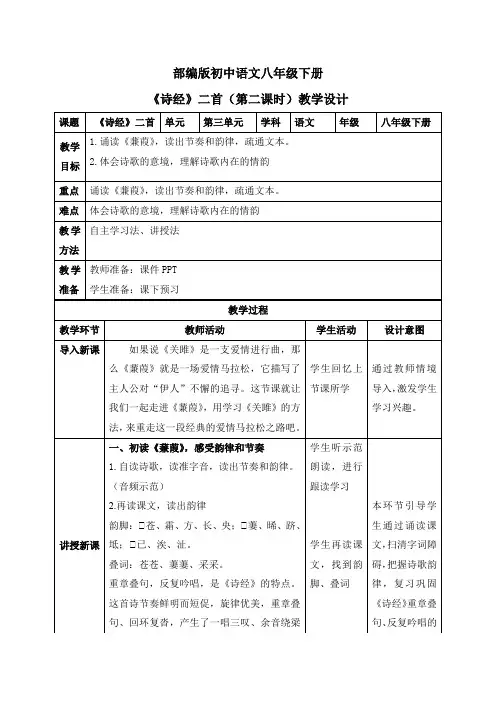

《诗经》二首教案1(2课时)

- 格式:doc

- 大小:56.50 KB

- 文档页数:10

12、《诗经》二首第1课时关雎1.了解《诗经》的相关知识。

2.理解这首诗的主要内容。

3.了解诗中运用的赋、比、兴和反复等写作手法。

一、导入新课孔子曰:“不学诗,无以言。

”在我国几千年的古典文学长廊中,《诗经》是一颗璀璨夺目的明珠,它是诗歌文学的鼻祖,是现实主义文学的源头。

古人认为经过《诗经》教化,可以使人“温柔敦厚”。

《诗经》在古代一直被选作各类学校的教材,据说东汉大学者郑玄家的婢女也熟读《诗经》,日常生活中能以诗相对。

今天我们来学习位于《诗经》三百篇之首的《关雎》。

二、教学新课目标导学一:了解《诗经》,体验诗歌之美1.了解《诗经》。

①《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,它收录了从西周到春秋时期的诗歌305篇,也称《诗三百》,这些诗歌分为“风”“雅”“颂”三个部分。

“风”又称“国风”,指十五国风,是各地的民间歌谣。

“雅”分大雅、小雅,大部分是贵族作品。

“颂”是宗庙祭祀用的乐歌及史诗。

②《诗经》的三种表现手法:赋:就是铺陈直叙。

比:就是比喻。

兴:就是借助其他事物为所咏之内容做铺垫,“兴”字的本义是“起”。

简单地说是指先言他物以触发联想,诱发文思。

它往往用于一首诗或一章诗的开头。

③《诗经》以四言为主,兼有杂言。

在结构上多采用重章叠句的形式加强抒情效果。

每一章只变换几个字,却能收到回环往复的艺术效果。

在语言上多采用双声叠韵、叠字叠词来状物、拟声、摹貌。

2.生字识记。

雎.(jū)鸠.(jiū)好逑..(cēn cī)..(hǎo qiú)参差荇.(xìng) 芼.(mào) 窈窕..(wù mèi)..(yǎo tiǎo) 寤寐3.重点语句翻译。

(1)窈窕淑女,君子好逑。

明确:姑娘美丽又善良,是我的好配偶。

(2)求之不得,寤寐思服。

明确:好姑娘追求不到,从早到晚思念她。

(3)窈窕淑女,琴瑟友之。

明确:姑娘美丽又可爱,弹琴鼓瑟来亲近她。

目标导学二:合作探究,理解诗歌内容1.这首诗讲了一个什么故事?请同学们用自己的语言来描述。

《诗经》两首教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《诗经》中的两首诗歌;(2)理解两首诗歌的主题思想和情感表达;(3)分析两首诗歌的艺术特色和修辞手法。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读两首诗歌;(2)学会欣赏《诗经》中的韵律美和意象美;(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受《诗经》的魅力,增强对中国传统文化的认同感;(2)培养学生的审美情趣,提高人文素养;(3)引导学生关注人生、关注自然,培养正确的价值观。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)正确朗读和背诵两首诗歌;(2)理解两首诗歌的主题思想和情感表达;(3)分析两首诗歌的艺术特色和修辞手法。

2. 教学难点:(1)古代汉语词语的准确理解;(2)诗歌意象的把握和情感的体会;(3)修辞手法的识别和运用。

三、教学准备1. 教师准备:(1)熟练掌握两首诗歌的内容和背景;(2)准备相关的教学资源和素材;(3)设计教学活动和问题讨论。

2. 学生准备:(1)预习两首诗歌,了解诗歌的基本内容;(2)查阅相关资料,了解《诗经》的背景知识;(3)准备笔记本,记录学习心得和思考。

四、教学过程1. 导入新课:(1)简要介绍《诗经》的地位和特点;(2)激发学生对《诗经》的兴趣和好奇心。

2. 自主学习:(1)让学生自主朗读两首诗歌,感受韵律美;(2)引导学生关注诗歌中的意象和情感。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析两首诗歌的主题思想和情感表达;(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 诗歌解析:(1)教师引导学生分析两首诗歌的艺术特色;(2)讲解诗歌中的修辞手法,如比喻、拟人等。

5. 情感体验:(1)让学生体会两首诗歌的情感,培养审美情趣;(2)引导学生关注人生、关注自然,培养正确的价值观。

五、教学评价1. 课堂表现:(1)观察学生在课堂上的参与程度、积极性和表现力;(2)评价学生在讨论、分享和回答问题时的表现。

12《诗经》二首教案教学目标:1.诵读诗文,把握好语气语调,读出韵律和节奏。

2.了解《诗经》重章叠句的特点和赋比兴的手法。

3.把握两首诗的情韵,理解诗人对了理想对象的执着追求和强烈思念。

教学重难点:重点:了解《诗经》重章叠句的特点和赋比兴的手法。

难点:把握两首诗的情韵,理解诗人对了理想对象的执着追求和强烈思念。

课时安排:两课时第一课时关雎环节一:导入提起诗歌,我们会不由自主的想到唐诗,人们常说它是中国古典诗歌的高峰。

大家知道中国古诗的源头在哪里吗?是《诗经》。

诗经产生于距今久远的年代。

其中有许多诗句至今传唱不已。

我们所熟悉的执子之手,与子偕老;桃之夭夭,灼灼其华等,都源于《诗经》。

今天,就让我们一起来了解《诗经》,走进《诗经》。

环节二:了解背景《诗经》是我国最早的诗歌总集,它汇集了从西周初年到春秋中叶的诗歌305篇。

诗经中的诗当初都是配乐的歌词按所配乐曲的性质分成风、雅、颂三类。

诗经中主要的表现手法是赋、比、兴。

赋是直承其事,比是借物譬喻,兴是托物起新。

我们在第二课回延安中就学过比兴手法,如“羊羔羔吃奶,眼望着妈,小米饭养活我长大”中诗人自比做羊羔,而延安就是作者的母亲。

上句写羊羔吮吸母亲的乳汁成长,引出下句延安的小米饭养活了作者。

表达了延安人民对作者的养育之恩。

风、雅、颂、赋、比、兴,合称六艺。

是古人对诗经艺术经验的总结。

《诗经》对于后世诗歌创作的影响极为深远。

环节三:积累寓言1、请根据书下注释或查阅工具书,为下列字词注音并朗读。

2、思考核心问题:《关雎》这首诗表达了怎样的情感?要回答这个问题,我们可以先从以下两方面进行思考:①这首诗歌写了什么内容?②这首诗歌的语言形式有怎样的特点?一、朗读诗歌,并对照书下注释,想一想这首诗歌在讲什么。

圈画出诗歌中出现的人物,简单概括诗歌内容。

1、这首诗歌写了什么内容呢?就是写一位君子追求意中人的事。

二、接下来我们细细的来看诗歌写了哪些内容,又是怎么写的。

1、要明白诗歌具体讲了些什么,我们先看诗歌中出现了哪些人物,诗中分别是怎么称呼的。

《诗经》二首【教学目标】1.知识与能力目标:(1)了解两首古诗的有关知识和艺术特色,掌握文中重点实词、虚词的意义和用法。

(2)学会正确的节拍诵读古诗,学会初步鉴赏诗歌。

2.过程与方法目标:通过写、读、赏相结合的赏析过程,感受诗的美,积累鉴赏诗歌的方法。

3.情感态度与价值观目标:通过《诗经》学习,强调心理体验,引导学生感受灿烂辉煌的中华民族文化,正确理解《关雎》朴素的爱情主题和《蒹葭》中执着的追求精神,帮助学生形成健康美好的情感和奋发向上的人生态度。

通过对《蒹葭》音乐美、意境美、含蓄美的赏析和品味,让学生受到美的熏陶,形成自觉的审美意识和较高的审美情趣。

【教学重点】了解两首古诗的相关知识和艺术特色,学会诵读古诗。

【教学难点】初步鉴赏古诗的能力。

【教学准备】1.教师准备:多媒体课件,图片素材。

2.学生准备:课本。

【教学过程】一、导入。

孔子曰:“不学诗,无以言。

”在我国几千年的古典文学长廊中,《诗经》是一颗璀璨夺目的明珠,它是诗歌文学的鼻祖,是现实主义文学的源头。

古人认为经过《诗经》教化,可以使人“温柔敦厚”。

《诗经》在古代一直被选作各类学校的教材,据说东汉大学者郑玄家的婢女也熟读《诗经》,日常生活中能以诗相对。

今天我们来学习位于《诗经》三百篇之首的《关雎》。

你看,那从《诗经》中走出的女子袅袅娜娜,款款盈盈游历在秋水之畔晓雾朦胧中,痴情少年千回百转却找不到她的身影。

这节课我们一起走进《蒹葭》,吟诵优美的文字,传唱这首古老的歌谣。

二、知识点学习。

1.作者介绍。

朱自清,江苏扬州人,著名的散文家、诗人、学者、民主战士。

主要作品《绿》《背影》《春》等。

2.重点生词注音与释义。

教师利用多媒体课件,先带领学生过一遍本课重点生词。

(1)生词注音。

雎(jū)鸠(jiū)窈(yáo)窕(tiáo)君子好逑(qiú)参(cēn)差(cī)寤(wù)寐(mèi)求之琴瑟(sè)友之蒹(jiān)葭(jiā)涘(sì)(2)生词释义。

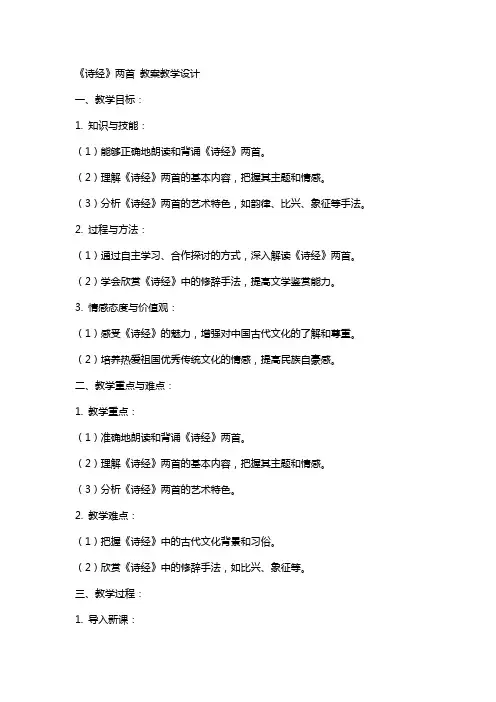

《诗经》两首教案教学设计一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《诗经》两首。

(2)理解《诗经》两首的基本内容,把握其主题和情感。

(3)分析《诗经》两首的艺术特色,如韵律、比兴、象征等手法。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读《诗经》两首。

(2)学会欣赏《诗经》中的修辞手法,提高文学鉴赏能力。

3. 情感态度与价值观:(1)感受《诗经》的魅力,增强对中国古代文化的了解和尊重。

(2)培养热爱祖国优秀传统文化的情感,提高民族自豪感。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:(1)准确地朗读和背诵《诗经》两首。

(2)理解《诗经》两首的基本内容,把握其主题和情感。

(3)分析《诗经》两首的艺术特色。

2. 教学难点:(1)把握《诗经》中的古代文化背景和习俗。

(2)欣赏《诗经》中的修辞手法,如比兴、象征等。

三、教学过程:1. 导入新课:(1)简要介绍《诗经》的背景和地位。

(2)激发学生兴趣,引导学生进入诗歌世界。

2. 自主学习:(1)让学生自主朗读《诗经》两首,感受诗歌的韵律和节奏。

(2)让学生结合注释,理解诗歌的基本内容,把握主题和情感。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析《诗经》两首的艺术特色。

(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 诗歌欣赏:(1)引导学生欣赏《诗经》中的修辞手法,如比兴、象征等。

(2)分析诗歌中的意象,理解其深层含义。

5. 课堂小结:(1)总结本节课的学习内容,巩固知识点。

(2)布置课后作业,提高学生的自主学习能力。

四、课后作业:1. 背诵《诗经》两首。

2. 结合课文注释,深入了解《诗经》两首的背景和含义。

3. 分析《诗经》两首中的修辞手法,写一段赏析文字。

五、教学评价:1. 学生朗读和背诵《诗经》两首的情况。

2. 学生对《诗经》两首内容的理解和把握程度。

3. 学生对《诗经》艺术特色的分析和欣赏能力。

4. 学生在合作探讨中的表现,如参与程度、思考深度等。

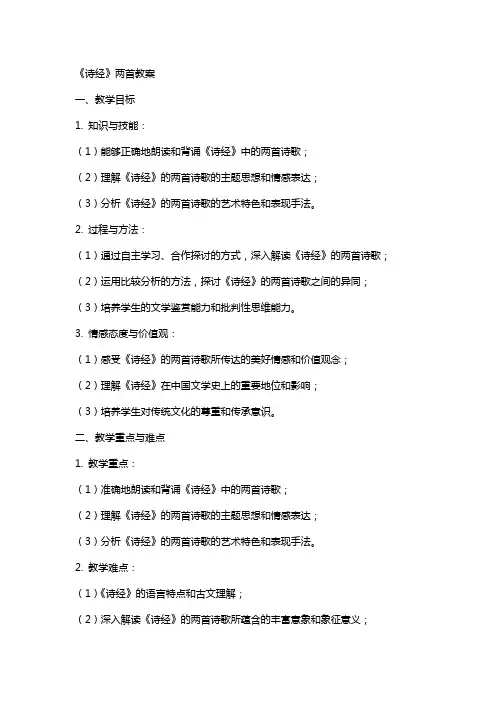

《诗经》两首教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《诗经》中的两首诗歌;(2)理解《诗经》的两首诗歌的主题思想和情感表达;(3)分析《诗经》的两首诗歌的艺术特色和表现手法。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读《诗经》的两首诗歌;(2)运用比较分析的方法,探讨《诗经》的两首诗歌之间的异同;(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维能力。

3. 情感态度与价值观:(1)感受《诗经》的两首诗歌所传达的美好情感和价值观念;(2)理解《诗经》在中国文学史上的重要地位和影响;(3)培养学生对传统文化的尊重和传承意识。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)准确地朗读和背诵《诗经》中的两首诗歌;(2)理解《诗经》的两首诗歌的主题思想和情感表达;(3)分析《诗经》的两首诗歌的艺术特色和表现手法。

2. 教学难点:(1)《诗经》的语言特点和古文理解;(2)深入解读《诗经》的两首诗歌所蕴含的丰富意象和象征意义;(3)比较分析《诗经》的两首诗歌之间的异同。

三、教学准备1. 教师准备:(1)熟练掌握《诗经》中的两首诗歌的内容和背景;(2)收集相关的参考资料和学术观点,为课堂教学提供充足的辅助信息;(3)设计好教学活动和问题讨论的话题。

2. 学生准备:(1)预习《诗经》中的两首诗歌,掌握诗歌的基本内容;(2)查阅相关的参考资料,了解《诗经》的历史背景和文化价值;(3)准备笔记本,记录课堂上的重点内容和自己的思考。

四、教学过程1. 导入新课:(1)教师简要介绍《诗经》的历史背景和文学价值;(2)引导学生关注《诗经》中的两首诗歌,激发学生对诗歌的兴趣和好奇心。

2. 自主学习:(1)学生自主朗读《诗经》中的两首诗歌,感受诗歌的音韵美;(2)学生通过查阅资料,了解诗歌的创作背景和文化内涵;(3)学生思考并回答教师提出的问题,检验自己的学习效果。

3. 合作探讨:(1)教师组织学生进行小组讨论,共同解读诗歌的主题思想和情感表达;(2)学生通过比较分析,探讨两首诗歌之间的异同;(3)教师引导学生进行深入思考,培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维能力。

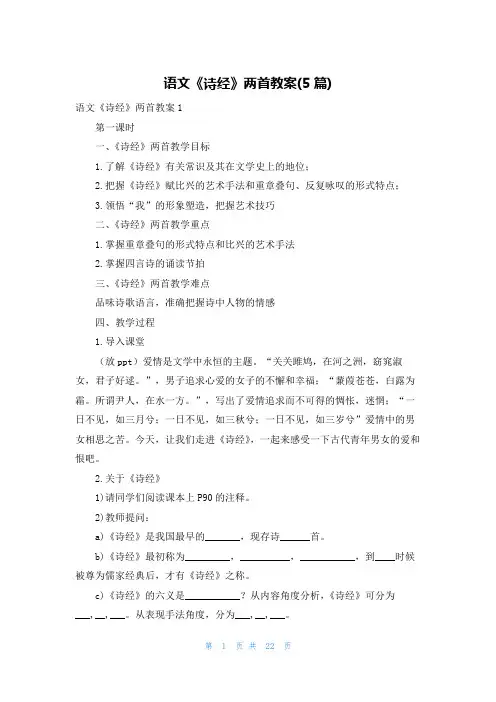

语文《诗经》两首教案(5篇)语文《诗经》两首教案1第一课时一、《诗经》两首教学目标1.了解《诗经》有关常识及其在文学史上的地位;2.把握《诗经》赋比兴的艺术手法和重章叠句、反复咏叹的形式特点;3.领悟“我”的形象塑造,把握艺术技巧二、《诗经》两首教学重点1.掌握重章叠句的形式特点和比兴的艺术手法2.掌握四言诗的诵读节拍三、《诗经》两首教学难点品味诗歌语言,准确把握诗中人物的情感四、教学过程1.导入课堂(放ppt)爱情是文学中永恒的主题。

“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。

”,男子追求心爱的女子的不懈和幸福;“蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓尹人,在水一方。

”,写出了爱情追求而不可得的惆怅,迷惘;“一日不见,如三月兮;一日不见,如三秋兮;一日不见,如三岁兮”爱情中的男女相思之苦。

今天,让我们走进《诗经》,一起来感受一下古代青年男女的爱和恨吧。

2.关于《诗经》1)请同学们阅读课本上P90的注释。

2)教师提问:a)《诗经》是我国最早的_______,现存诗______首。

b)《诗经》最初称为_________,__________,___________,到____时候被尊为儒家经典后,才有《诗经》之称。

c)《诗经》的六义是___________?从内容角度分析,《诗经》可分为___,__,___。

从表现手法角度,分为___,__,___。

3.放《静女》录音,字词梳理读音:姝(shū)俟(sì)见(xiàn)蜘蹰(chíchú)娈(luán)贻(yí)彤(tóng)管炜(wěi)怿(yì)归(kuì)荑(tí)洵(xún)积累词汇:其:副词,多么。

姝:美丽。

俟:等候。

于:在。

城隅:城角幽僻的地方。

蜘蹰:犹豫徘徊。

娈:美好。

贻:赠送。

彤,红色。

炜:鲜亮的光彩。

怿:喜爱。

牧:郊外田野。

荑:茅草芽。

古代有赠白茅表示爱恋,婚姻的习俗。

《诗经二首》教学设计《诗经》二首教案【导学目标】1.了解《诗经》的基本知识及其在中国文学史上的地位,把握《诗经》赋、比、兴的艺术表现手法和章节的节奏特点。

2.研究两首诗赋、比、兴的艺术表现手法,体会它的表达效果。

3.体会两首诗大量运用重章叠句的表达方式,体会诗歌的音韵美、意境美、含蓄美。

4.正确认识古代劳动人民对美好爱情的追求和向往。

【课时】2课时第1课时一、情景导入生成问题雎鸠啼鸣,XXX。

琴瑟钟鼓,君子淑女……这一切,在心中荡漾着爱意的恋人眼中,大概会多一层温馨与幽怨吧!你听,他们各自为自己倾心的“淑女”唱出了缠绵悱恻的情歌。

今天,让我们一起走进冠于《诗经》之首的《关雎》。

二、自我研学生成新知步骤一知识梳理夯实基础1.读准字音,认准字形XXX(jū)鸠(jiū)窈窕(yǎo tiǎo)逑(qiú)荇(xìng)寤寐(wùmèi)芼(mào)2.文言知识梳理(1)重点实词关关:拟声词,一种鸟的叫声。

洲:水中的陆地。

窈窕:文静美好的样子。

逑:配偶。

寤寐:指日日夜夜。

芼:选择。

(2)词类活用①琴瑟友之(名词做动词用,做同伙,相亲相爱,亲近)②钟鼓乐之(形容词使动用法,使……快乐)(3)古今异义摆布流之(古义:捞取;今义:流出)3.作品简介《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,本来只称《诗》,后来被儒家奉为典范,改成《诗经》。

收录了从西周初年到春秋中叶约五百年间的诗歌305篇,也称《诗三百》。

《诗经》分为风、雅、颂三个部分。

基本施展阐发手法为赋、比、兴。

《诗经》的诗体魄式以四言为主,兼有杂言,时而重章叠句,反复咏唱。

其语言活泼传神。

步调二整体感知走进文本(一)朗诵指导1.自由朗读课文,教师作诵读指导。

【交流点拨】第一节雎鸠和鸣于河之洲上,淑女是君子的好配偶。

这一节的佳处,在于舒缓平正之音,并领起全篇,形成全诗的基调。

以“窈窕淑女,君子好逑”统摄全诗。

第二节中的“求”字是全篇的中心,写深切的思慕和求而不得的忧思,声调急促,与前后平缓之音有别。

《诗经》两首教学教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《诗经》中的两首诗歌。

(2)理解两首诗歌的主题、意境和表现手法。

(3)了解《诗经》的历史背景和文化价值。

2. 过程与方法:(1)通过阅读、分析和讨论,深入理解两首诗歌的意义。

(2)运用比较方法,分析两首诗歌的异同点。

(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受《诗经》中的美感和艺术魅力,增强对传统文化的认同感。

(2)培养学生对文学的热爱和阅读兴趣。

(3)树立正确的价值观,培养学生的道德情操。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)正确朗读和背诵两首《诗经》诗歌。

(2)理解两首诗歌的主题、意境和表现手法。

(3)了解《诗经》的历史背景和文化价值。

2. 教学难点:(1)古代汉语词汇和句式的理解。

(2)诗歌中的修辞手法和象征意义。

(3)对《诗经》文化内涵的深入理解。

三、教学准备1. 教师准备:(1)熟悉《诗经》的两首诗歌,掌握其内容、主题和表现手法。

(2)准备相关的教学资料和参考书籍。

(3)制定教学计划和课堂活动安排。

2. 学生准备:(1)预习两首诗歌,了解其基本内容。

(2)查阅相关资料,了解《诗经》的历史背景。

(3)准备笔记本,记录课堂笔记和思考。

四、教学过程1. 导入:(1)引导学生回顾《诗经》的基本知识,激发学生的学习兴趣。

(2)介绍两首诗歌的背景和作者,引发学生的好奇心。

2. 朗读与背诵:(1)引导学生正确朗读两首诗歌,注意语音和节奏的准确性。

(2)鼓励学生背诵两首诗歌,加深对诗歌的记忆和理解。

3. 文本分析:(1)分析两首诗歌的主题和意境,引导学生深入理解诗歌的意义。

(2)比较两首诗歌的异同点,探讨其艺术特色和表现手法。

4. 讨论与思考:(1)组织学生进行小组讨论,分享对诗歌的理解和感受。

(2)引导学生提出问题,培养学生的批判性思维和问题意识。

5. 总结与拓展:(1)总结两首诗歌的主要内容和艺术特色。

《诗经》两首教案教学设计共3篇《诗经》两首教案教学设计1《诗经》两首教案教学设计作为中国古代文化经典之一的《诗经》,其文学价值和教育意义都备受推崇。

然而,在现实教学中,如何让学生更好地了解和欣赏这一传统文学作品,成为了亟待解决的问题。

本文将以《诗经》中的两首诗歌《关雎》和《白雪》为例,探讨如何设计一堂富有趣味性和深度的《诗经》教学课程。

一、课堂设计1.1 教学目标通过学习《关雎》和《白雪》这两首诗歌,达到以下教学目标:(1)掌握《诗经》的基本知识,了解诗歌的结构、韵律特征和诗歌的艺术手法;(2)对两首诗歌进行深入解读,了解诗歌的文化背景和历史意义;(3)运用所学知识和技能,进行感性理解和创造性的表达,写出自己的诗歌。

1.2 教学内容本节课程的教学内容主要分为以下几个方面:(1)《关雎》和《白雪》的阅读和诵读(2)《关雎》和《白雪》的讲解和解读(3)学生自主创作诗歌(4)讨论和分享1.3 教学步骤Step1 激发学生阅读兴趣首先,引导学生思考以下问题:为什么我们要学习《诗经》?发现《诗经》整体氛围,给学生留下深刻印象Step2 熟悉《关雎》和《白雪》的诗歌形式对两首诗歌进行介绍,包括结构、韵律特征和艺术手法Step3 理解《关雎》和《白雪》的文化背景和历史意义通过讲解,帮助学生了解两首诗歌的情感和意义,学生进行课堂互动讨论, 深入了解古代社会的生活习惯和文化背景Step4 学生自主创作诗歌学生在课堂上根据自己的感受,采用《关雎》和《白雪》的韵律和结构形式,自主创作诗歌,分享给全班同学。

对于写不出来的同学,可以帮助他们理解一些写作方法。

Step5 总结和讨论展示学生的自主创作,进行分享和讨论,互相评价。

理解《关雎》和《白雪》的精髓,帮助学生感受传统文化的价值和魅力。

二、课后设计为了使学生对所学的《关雎》和《白雪》产生良好的记忆和深入理解,可以在课后为学生布置以下任务:(1)继续阅读《诗经》,了解更多的古代诗歌和文化;(2)对所写的自主诗歌进行修改和完善;(3)进行阅读笔记和感悟的整理。

第12课《诗经》二首(第2课时)教学目标1.诵读诗歌《蒹葭》,把握好语气语调,读出韵律和节奏;背诵本课两首诗。

2.了解《蒹葭》重章叠句的特点和赋比兴的手法。

3.把握《蒹葭》内在的情韵。

教学重点1.了解《蒹葭》重章叠句的特点和赋比兴的手法。

2.把握《蒹葭》内在的情韵。

教学难点把握《蒹葭》内在的情韵。

教学过程新课导入静女其姝,俟我于城隅。

爱而不见,搔首踟蹰。

——《诗经·邶风·静女》桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归,宜其室家。

——《诗经·周南·桃夭》青青子衿。

悠悠我心。

纵我不往,子宁不嗣音?——《诗经·郑风·子衿》课件出示《诗经》中有关爱情的诗句,学生朗读。

教师引导学生由此学习《诗经》中的另一首著名的爱情诗《蒹葭》。

新知探究一、诵读课文【活动内容】1.听《蒹葭》的范读音频,注意生僻字的读音,把握语气语调,感受节奏和韵律美。

2.反复诵读诗歌,读出诗歌的节奏感、音乐感。

学生听范读音频的时候,留意诗歌的节奏和生僻字的读音,并在教材中做标记;再自由朗读课文,将课文读通读顺,读出节奏感、韵律感。

教师引导学生在朗读中,想象诗歌中描绘的画面。

【设计意图】培养学生朗读诗歌的能力。

三、诗歌赏析【活动内容】1.有感情地朗读诗歌,概括出诗歌每一章的主要内容。

学生通过小组合作的方式进行学习,先借助注释和工具书,先自行说出诗歌大意,之后在小组内对诗歌的内容进行概括,然后在班级展示。

每个小组各展示一章,如有错漏,教师和其他同学进行纠错补充。

2.《蒹葭》是一首诗,也是一幅画,诗中有哪些景物?它们有怎样的特点?渲染出怎样的氛围?学生先从诗歌中找到描写的景物,再结合诗歌大意概括景物特点,进行描绘。

学生齐声朗读诗歌,想象诗歌画面,感受诗歌的氛围,读出诗歌迷离朦胧的意境之美。

3思考:在《蒹葭》这首诗中,“伊人”在哪里?给人的感觉是怎样的?教师提示学生从地点的转移方面思考并分析。

学生先独立思考,再和同桌交流。

《诗经两首(伐檀硕鼠)》教案高中语文教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够准确地朗读和背诵《伐檀》和《硕鼠》两首诗。

(2)理解《诗经》的背景知识,包括作者、时代、文学特点等。

(3)分析两首诗的主题思想、艺术特色和修辞手法。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读两首诗的意义。

(2)学会欣赏《诗经》中的韵律美、意象美和情感美。

(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受《诗经》中对社会现实的反映和对人性的揭示。

(2)领悟传统文化中的道德观念和价值观。

(3)树立正确的审美观和人生观。

二、教学重点、难点1. 教学重点:(1)准确地朗读和背诵两首诗。

(2)理解两首诗的主题思想和艺术特色。

(3)掌握《诗经》的背景知识和文化内涵。

2. 教学难点:(1)分析《诗经》中的古代汉语词汇和语法结构。

(2)解读《诗经》中的隐喻、象征和修辞手法。

(3)领悟《诗经》中的道德观念和价值观。

三、教学过程1. 导入新课:(1)介绍《诗经》的背景知识,激发学生的学习兴趣。

(2)引导学生回顾《诗经》的学习经历,为新课的学习做好铺垫。

2. 自主学习:(1)学生自主朗读两首诗,注意语音、语调和节奏。

(2)学生自主翻译两首诗,理解诗句的意义。

3. 合作探讨:(1)学生分组讨论,分析两首诗的主题思想和艺术特色。

(2)各小组汇报讨论成果,分享学习心得。

4. 教师讲解:(1)讲解《诗经》的文学特点和修辞手法。

(2)分析两首诗的寓意和价值观念。

5. 课堂练习:(1)学生进行朗读和背诵练习,巩固所学内容。

(2)学生进行文学鉴赏练习,提高审美能力。

四、课后作业1. 完成《诗经两首(伐檀硕鼠)》的朗读和背诵任务。

2. 写一篇关于《诗经两首(伐檀硕鼠)》的鉴赏文章,包括主题思想、艺术特色和修辞手法等方面的分析。

五、教学评价1. 学生对《诗经》的背景知识掌握程度。

2. 学生朗读和背诵两首诗的能力。

《诗经》教案(优秀5篇)《诗经》两首篇一教学目标1、识记古代文言实词,积累常用词意义。

2、用自己语言赏析诗歌,体会细腻的思想感情。

教学重点发挥想象力描绘浪漫的爱情场景。

课时安排两课时课前准备学生查字典,熟读课文老师查找有关图画和轻柔音乐教学过程第一课时一、导入:俗话说:爱美之心人皆有之。

面对美好的人或物,都会产生爱慕之心。

现实生活中,我们常常把心中爱慕之人称为梦中情人。

《关雎》这首诗便惟妙惟肖淋漓尽致地展现了一场对梦中情人的浪漫的追求。

那么追求的过程是如何的?追求的结果又是怎样的?让我们一起走入《关雎》,欣赏一场古人的爱情戏吧。

二、诵读,熟悉字音,结合注释掌握文意1、范读正音。

老师饱含情感朗诵或播放名家录音。

2、学生齐读、男女生分读、个别诵读3、解释重点字词,掌握文意(关关、洲、窈窕、好逑、参差、流、寤寐、思服、优哉游哉、辗转反侧、友、芼)三、共同研讨文意1、浪漫的爱情往往离不开浪漫的场景,请找出文中写景的句子。

并用自己的语言发挥想象力描绘出来。

明确:关关雎鸠,在河之洲、参差荇菜,左右流之、参差荇菜,左右采之、参差荇菜,左右芼之学生创作并个别演示后,老师做总结示范:展示多媒体画面,并伴轻柔音乐,深情描绘:清清的河水,水波荡漾。

水中有座芳草萋萋的绿洲,绿洲之上一对鱼鹰正在伸长脖颈一唱一和地关关鸣叫。

河的两岸长满了葱绿的荇菜,随着微风参差摇摆。

要采摘它们需要时左时右地努力。

美丽的姑娘啊,要得到你的爱情,不也跟采摘荇菜一样,要想尽办法去接近!2、《关雎》中有一句对心中恋人的赞美已成为赞美女性的现代成语,请找出。

明确:窈窕淑女,君子好逑。

诗人又是如何表现自己的爱慕之情的?请找出相关语句。

明确:窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。

优哉游哉,辗转反侧。

(老师紧接着翻译此句)文静美丽的姑娘啊,醒着梦里追求她。

美好的姑娘难追求啊,白天黑夜想念着她。

绵长的思念啊,教人翻来覆去难入睡。

3、爱慕之深,日夜思念,以致夜不成眠,可见相思之苦。

《诗经》两首教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵两首《诗经》中的诗篇;(2)理解两首诗的基本内容,把握其主题和情感;(3)分析《诗经》中的修辞手法和诗歌结构。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读两首诗的意义;(2)学会欣赏《诗经》的语言美、形式美和意蕴美;(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受《诗经》的魅力,增强对中国古代文化的认识和自豪感;(2)培养学生的审美情趣,提高人文素养;(3)引导学生树立正确的价值观,传承优秀传统文化。

二、教学重点:1. 两首《诗经》诗篇的字词解释和翻译;2. 分析《诗经》中的修辞手法和诗歌结构;3. 领悟《诗经》所传达的思想感情。

三、教学难点:1. 《诗经》中的古汉语词汇和句式;2. 修辞手法的识别和运用;3. 对《诗经》文化内涵的理解。

四、教学方法:1. 讲授法:讲解诗篇背景、字词含义、修辞手法等;2. 互动式教学:提问、讨论、分享,激发学生思考;3. 情境教学:设置相关情境,让学生身临其境地感受《诗经》的美;4. 欣赏教学:引导学生品味《诗经》的语言、形象和情感。

五、教学内容:1. 《诗经》的简介:了解《诗经》的产生背景、地位和影响;2. 诗篇一:《关雎》(关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

);3. 诗篇二:《葛覃》(葛之覃兮,施于中谷。

维叶萋萋,黄鸟于飞。

);4. 诗篇三:《卷耳》(卷耳采采,不盈顷筐。

嗟我怀人,寘彼周行。

);5. 诗篇四:《桃夭》(桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归,宜其室家。

);6. 诗篇五:《兰曲》(兰曲兰叶,役夫执创设。

)。

六、教学过程:1. 导入新课:简要介绍《诗经》的地位和特点,激发学生的学习兴趣;2. 诗篇朗读:让学生朗读诗篇,感受《诗经》的音韵美;3. 诗篇解析:分析诗篇的主题、情感和修辞手法,引导学生深入理解;4. 互动讨论:分组讨论,让学生分享自己对诗篇的理解和感悟;5. 诗篇翻译:讲解诗篇中的古汉语词汇和句式,帮助学生正确理解;6. 课堂小结:总结本节课的学习内容,强调重点和难点。

诵读欣赏诗经两首:《蒹葭》、《关雎》教案【教学目标】1、学习掌握相关《诗经》的基本知识。

2、诵读诗歌,体会诗歌蕴涵的美的情感、美的意境。

3、揣摩体会诗歌重章叠句的表达方式,提升诗歌的鉴赏水平。

【教学重点】1、把握诗歌诵读要领,诵读背诵诗歌。

2、感悟诗歌感情,揣摩诗歌语言,学会鉴赏诗歌。

【课时安排】2课时【课前准备】学生:搜集相关《诗经》的基本知识及相关篇目,拓宽视野,增加积累;熟读诗歌,扫清字词障碍。

教师:准备投影片、录音带等。

【教学过程】第一课时一、导语:在我国几千年古典文学的长廊中,《诗经》是一颗璀璨的明珠,它是诗歌文学的鼻祖,是现实主义的源头。

《诗经》是我国第一部诗歌总集,收录了从西周到春秋时期的305篇诗歌,古时也称“诗三百”。

《关雎》是《诗经》的首篇,为“风”之始,是一首产生于两千多年前的古老的民间恋歌所以倍受重视,为大家所熟习。

今天,就让我们一同来探究《关雎》的艺术特色吧。

二、诵读课文:1、学生听录音,体会诗情。

2、学生结合注释,默读诗歌,扫除文字障碍(教师可出示用投影)。

窈窕:文静美好的样子。

逑:配偶。

荇菜:一种可食的水草。

寤寐:时时。

寤,醒着。

寐,睡着。

唏:干。

3、教师配乐范读课文,领读课文;学生跟读课文,自由朗读课文。

初步感知诗歌的形式特点:A、题目取自于句首。

B、基本句式是四言。

C、采用叠章的形式。

三、整体感知:1、朗读课文,用自己的语言描绘诗歌的内容。

2、结合具体语句分析,诗歌是如何步步推动,表达出小伙子对心上人的思恋与追求的?[明确]第一章,作者先用起兴开篇,写水鸟,引发读者的联想,酝酿气氛。

然后进入正题,点出文静美丽的姑娘才是小伙子的理想配偶。

第二章,写出了小伙子追求心上人的幽思。

小伙子日夜思念她,辗转反侧,难以入眠,内心焦灼而苦闷。

把一个深受相思之苦的人,写得非常传神。

第三章,表达了小伙子对采荇菜姑娘的深切爱慕和美好愿望。

他因苦恼而成梦,亲近她,爱慕她,取悦于她,欢喜之情溢于言表。

《诗经》二首教案教材简析《关雎》和《蒹葭》选自《诗经》。

《关雎》写一男子对女子的思念和追求过程。

写求之不得的焦虑和求而得之的喜悦。

《蒹葭》写一位恋者在深秋的清晨,在蒹苍露白的河畔,徘徊往复,神魂颠倒,心焦地寻求他思念的恋人。

两首同为爱情诗,都写对爱情求而不得的相思之苦。

感情是率真、淳朴、真挚、健康的。

采用了重章叠句和赋、比、兴的艺术表现手法。

文字虽然简单,但给予人们的症状感却丰富,丰富到“我们只觉得读了百遍还不厌”(《中国诗史》)。

教学本文,应创造性地运用朗读手段。

应引导学生反复朗读,直至成诵;分析抒情主人公的形象,了解《诗经》重章叠句的表现手法;学习赋比兴的艺术表现手法;认识《诗经》在中国文学史上的重要地位另外还应引导学生多读多背《诗经》中的名篇,提高诗歌鉴赏的能力。

课堂教学采用朗读法、讨论点拨法、品读法等教学方法。

注重自主学习、自我探究,全面领略诗歌的美感,力求在诗歌鉴赏和文化积淀上都有所收获。

教学目标知识目标1.了解《诗经》的基本知识及其在中国文学史上的地位。

2.把握《诗经》赋比兴的艺术表现手法和章法的节奏特点。

3.反复朗读,直至成诵。

能力目标1.在熟读成诵的基础上,培养学生形象思维能力。

2.深入理解这两首诗,提高学生诗歌鉴赏的能力。

德育目标正确认识古代劳动人民对美好爱情的追求和向往。

教学重点1.创造性地运用朗读手段分析抒情主人公的形象。

2.学习两首诗赋比兴的艺术表现手法,体会它的表达效果。

教学难点1.体会两首诗大量运用重章叠句的表达方式。

2.品析语言,体会诗歌的音韵美、意境美、含蓄美。

教学方法1.朗读法2.点拨讨论法3.品读法教具准备多媒体课时安排2课时教学过程第1课时[教学要点]资料助读;朗读课文,整体感知;思读课文,把握文意;品读课文,探究艺术手法。

[教学步骤]一、导语设计《论语》曰:“不学诗,无以言。

”古人认为经过《诗经》教化,可以使人“温柔敦厚”。

《诗经》在古代一直被选作各类学校的教材,甚至连东汉大字者郑玄家的婢女都熟读《诗经》,日常生活中能以《诗》相对。

今天我们学习冠于三百篇之首的《关雎》。

二、资料助读多媒体显示以下内容:三、朗读全诗,整体感知1.学生听录音配乐朗读,正音,同时出示投影:2.学生自由朗读课文,教师作诵读指导。

教师提示:第一章雎鸠和鸣于河之洲上,其兴淑女配偶不乱,是君子的好匹配。

这一章的佳处,在于舒缓平正之音,并以音调领起全篇,形成全诗的基调。

以“窈窕淑女,君子好逑”统摄全文。

第二章、第三章中的“求”字是全篇的中心,写深切的思慕和求而不得的忧思。

声调亦迫促,与前后平缓之音有别。

第四章、第五章写求而得之的喜悦。

曰“友”,曰“乐”,用字自有轻重,深浅不同,应读出兴奋和快乐之情。

3.教师范读,为感悟理解课文创设氛围。

4.学生结合注释,译读全诗。

多媒体显示:教师提示:诗歌重在想象、联想,对于字面意思不必字字落实,可以疏其大意而不求甚解,但重点字词,关键字词要落实。

5.学生齐读,放录音,再听一次,感受诗歌的韵律和节奏。

四、思读全诗,把握文意1.教师提问:这首诗讲了一个什么故事,请同学们用自己的语言来描述。

生1:写了一个男子对一位美丽少女的相思之情,想追而不得。

生2:他日思夜想,辗转反侧,夜不能寐。

生3:他做梦梦见弹琴奏瑟,迎娶这位姑娘。

……教师小结:这首诗很短很完整,既写对爱情求而不得的相思之苦,但又不陷于难以自拔的低沉哀吟,是一首古老而优秀的民歌作品。

看来,冠于《诗经》之首的《关雎》的确名不虚传。

2.教师提问:既然大家都认为它是爱情诗,那么它是如何抒发相思之情的?(教师把全班同学分成六组,每两组负责一节的分析鉴赏任务。

围绕“如何写这位男子的爱恋、相思、梦幻”展开讨论交流。

其中以一组为主,另一组补充或评价。

)成果展示:首章四句写一个青年小伙子,见到河洲上一对水鸟的相亲相爱,听到它们一唱一和的呜叫,自然引起自己的无限情思,何况他心目中正有着一位所爱的人儿呢!他向往着那位美丽贤淑的好姑娘,能够成为自己理想的配偶。

板书:所听:关关雎鸠所见:在河之洲极有层次,语约义丰所思:窈窕淑女所愿:君子好逑。

次章八句写他日夜相思,须臾不能忘怀这位采荇菜的姑娘在水边劳动时的窈窕身影。

难耐的相思之苦已达到了长夜不眠的程度。

板书:寤寐求之——追慕之心辗转反侧——相思之苦第三章八句突然出现了“琴瑟友之”“钟鼓乐之”的欢快、热闹的场面。

这不啻是个戏剧性的转变。

幻由情生,无疑这正是这位害相思之苦的男子对未来的设想.是他寤寐求其实现的愿望。

板书:琴瑟友之——亲密相爱钟鼓乐之——欢快热闹教师小结:古人在解释这首诗时,曾进行封建礼教的涂饰,或说它是“美后妃之德”,或说它是“刺康王晏起”,名义上是“以史证诗”,实际上是一种歪曲。

今天我们认为它作为一篇爱情诗篇,它写思慕,写追求,写向往,既深刻细微,又止所当止。

孔子说“《关雎》乐而不淫,哀而不伤”,确有一定见地,对我们仍有启发。

3.学生再读《关雎》,同时在头脑中再现主人公鲜明生动的形象。

五、品读全诗,探究艺术手法1.提问:本文采用了什么表达方式?生1:题目取自句首。

生2:每句话都是四字。

生3:语言几乎相同,中间只变动几个字。

生4:这首诗采用了一些双声叠韵字。

……教师小结:《诗经》的形式基本上是四言诗。

章法上最具特色的一点是“重章叠咏”。

所谓“重章叠咏”,是指一首诗的各章,不仅句数相等,而且语言几乎完全相同,中间只变动几个字,甚至只变动一两个字,以重复歌咏的一种形式。

同时多媒体显示:2.教师提问:本诗写男子的一片情思,却以“关关雎鸠”开头,这种表现手法叫什么?多媒体显示:学生讨论、交流。

生1:我认为它是“兴”,因为先说雎鸠,引起自己的相思之情。

生2:我认为是“比”,因为雎鸠形影不离,诗中的男主人公把自己和幻想中的她比作鸷鸟。

生3:我认为两者兼而有之。

……教师小结,前人对此有究属赋比兴何种手法的争论。

实际上就诗中这两句看来,并不排斥是作者的实见之景,但对全诗来说,确也起着媒介、比喻、联想,以至象征的作用。

因此我们认为不必如此拘泥。

六、布置作业1.大声朗读,背诵全诗。

2.预习《蒹葭》,结合注释,串解大意。

第2课时[教学要点]朗读全诗,整体感知;美读全诗,重在鉴赏;比读全诗,问题探究;延伸拓展,开阔视野。

[教学步骤]一、导语设计同学们,有人会唱《在水一方》这首歌吗?它是早些年一首电视连续剧的插曲,根据《蒹葭》改编而成,可见诗经对后世文学创作有很大影响。

今天我们一起学习《蒹葭》。

二、朗读全诗,整体感知1.多媒体显示画面,让学生感受画面之美。

有未读文章先有情之效。

金秋之季,拂晓之时,芦花泛白,清露为霜,瑟瑟秋风,苇丛起伏,茫茫秋水。

清澈澄明,水上烟波万顷,空中雾霭迷蒙,弯曲的河道,水中的小洲,宛然在日。

此时,一位痴情的恋者,踯躅水畔,他热烈而急切地追寻着心上的恋人。

那恋人好像在水一方,但一水盈盈河道阻隔。

“伊人”可望而不可即,于是他“徘徊往复”心醉神迷,内心痛苦,不可言状。

2.教师播放示范朗读磁带或配乐朗读课文,学生听读入境,体味感情。

3.学生自由朗读全诗,教师提醒学生注意把握感情分寸,读出凄迷之景,惆怅之情。

4.放录音,学生复听一次,纠正自己朗读中的错误,教师可同时出示投影,检查字词掌握情况。

投影显示:选两个同学注音。

明确:jiān jiā yī rén sù huí xī méi jī chí sì5.学生结合注释,译读全诗。

教师提示:诗歌重在吟诵、品味。

在译诗时,要运用联想、想象,在头脑中浮现此情此景。

多媒体显示:三、美读全诗,重在鉴赏1.教师请同学们谈初读诗歌的感受。

学生畅所欲言。

生1:本文写的朦胧缥缈,有一种说不清、道不明的感觉。

生2:这首诗意境优美,我特别喜欢秋天凄清悲凉的况味,和诗人惆怅失意的心情正好吻合。

生3:我最佩服主人公不畏艰险,不屈不挠的精神,因为诗中几次提到“溯洄从之。

道阻且长”嘛!生4:我觉得“伊人”应该是漂亮的、高洁的,又是时隐时现、闪烁不定的。

……教师总结:看来本诗的确“言尽而意无穷”,给了我们无限丰富的想象、开拓、创造的空间。

正是这种多重意境交相叠合的开放式结构,使这首言情之作成为极富张力,意蕴宏深,多姿多彩的诗的极品。

2.作品文字简单,内容单纯,但给予人们的美感却非常丰富,能否用几个词来概括作品的美?明确:含蓄美、意境美、朦胧美。

3.具体赏析诗歌的美。

教师把全班分为六个组,每两组负担一个方面的鉴赏任务。

围绕“含蓄美、意境美,朦胧美”展开讨论交流。

其中以一个组为主。

另一个组补充、评价。

成果展示:1.含蓄美体现在以下几个方面:文字简约。

以表面极经济的文字建构一个十分广阔的想象和咀嚼的空间,这是该诗的一大长处。

作品没有直接抒情,没有叙述这位恋人对心上人如何思念,而只写了他左右求索,寻找恋人的行动,然而主人公那痴心的迷恋、刻骨的相思和失望的痛苦都通过动作形象而含蓄地表现出来。

形象可感。

作品虽未刻意刻画恋爱双方的形象。

但主人公的执著、“伊人”的高洁我们可以清晰感知。

余音绕梁。

诗只写寻求之难,伊人“宛在”,便戛然而止,结果如何,给读者留下了想象的余地。

这就是所谓“含不尽之意于言外”。

2.意境美体现在多重叠合的架构。

(1)烟水迷离的景和主人公如醉如痴的情幻化而生,难分难解。

(2)深秋一派萧瑟的景象和主人公惆怅失意的心情浑然一体。

(3)诗人的执著追求和伊人宛在,觅之无踪的境界浑然为一。

(4)“伊人”高洁而富有魅力的精神气质,被蒹苍露白、秋水澄明的景致烘托出来。

3.朦胧美体现在写法和模糊的意象。

作品没有直叙心情,而是采用曲笔。

作写意式的远距离的勾勒。

距离产生美感。

主人公和伊人的身份、面目、空间位置都是模糊的,给人以雾里看花、若隐若现、朦胧缥缈之感。

教师小结:《蒹葭》诗的丰富美感,我们可以作多重解读。

正如《人间词话》所说:“《诗·蒹》一篇,最得风人深致。

”四、比读全诗,问题探究教师提问:《关雎》和《蒹葭》都可以看作爱情诗,但风格和表现手法相同吗?明确:《关雎》一诗重在“叙事”,可以看出主人公爱慕、追求、幻想这样一条线索。

《蒹葭》没有一个明确故事。

只选一个场景。

第二、三章是第一章的反复咏叹。

《蒹葭》比《关雎》情感韵味更浓郁。

在艺术手法上,《蒹葭》比《关雎》“兴”的特点更突出。

“蒹葭”“水”“伊人”交相辉映,浑然一体,用作比兴的事物与所要描绘的对象形成了一个完整的艺术世界。

五、课堂小结《诗经》是人类文明的春天,是初生天地的源头清水,开阔、丰盈、简单、洁净。

这源泉处的草木,也跟淳朴的先民及其歌声一样简朴优美。

从诗经中走出的女子袅袅娜娜、款款盈盈游历在平原秀野风和日丽中。

痴情的少年千回百转,却找不到她的岸。

让我们干干净净与素心相通。

吟诵这优美的文字,传唱这古老的歌谣!六、布置作业1.《蒹葭》这首诗对后世的影响是相当大的。