生物膜的流动镶嵌模型

- 格式:ppt

- 大小:487.50 KB

- 文档页数:11

生物膜的流动镶嵌模型第2节生物膜的流动镶嵌模型【考点解读】1、简述生物膜的流动镶嵌模型的基本内容2、举例说明生物膜具有流动性特点3、举例说出细胞膜是选择透过性膜4、科学家对细胞膜结构的探索过程【基础知识回顾】1生物膜静态模型的提出:⑴19世纪末,欧尔顿发现细胞膜对不同物质的通透性不一样:凡是可以溶于的物质,更容易通过细胞膜进入细胞。

于是,他提出:膜是由组成的。

⑵20世纪初,科学家通过对红细胞膜成分进行化学分析表明:膜的主要成分是和。

192年,两位荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气—水面上铺展层单分子层,面积为红细胞表面积的倍,由此得出结论:细胞膜中的脂质分子必然排列为。

⑶20世纪40年代,有学者推测脂质两边各覆盖着。

199年,罗伯特森在下看到了细胞膜清晰的三层结构,他结合其他学者的工作,提出生物膜的模型:所有的生物膜都由三层结构构成,中间的亮层是分子,两边暗层是分子,他把生物膜描述为的统一结构。

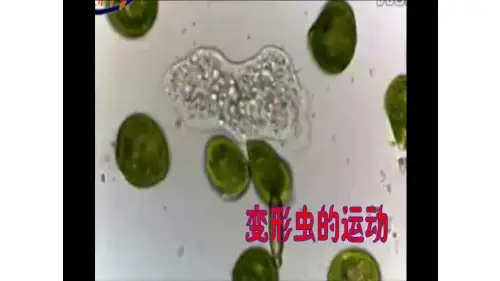

2流动镶嵌模型的提出:⑴20世纪60年代以后,很多科学家对罗伯特森的模型提出质疑:如果这样,细胞膜的复杂功能将难以实现,就连、这样的现象都不好解释。

⑵后科学家发现膜蛋白并不全是全部在脂质表面,有的蛋白质是在脂质双分子层中的。

⑶1970年,科学家用绿色荧光燃料标记鼠细胞表面的蛋白质分子,红色荧光燃料标记人细胞表面的蛋白质分子,研究细胞融合。

此实验表明:细胞膜具有。

⑷结合前人的研究成果,1972年桑格和尼克森提出了模型,并为大多数人所接受。

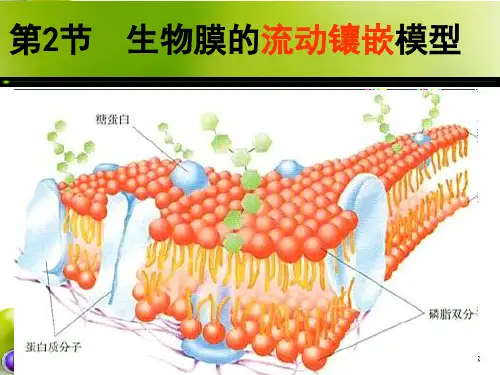

3生物膜流动镶嵌模型的基本内容:生物膜流动镶嵌模型认为,构成了膜的基本支架,这个支架不是的,是轻油般的流体,具有。

蛋白质分子有的磷脂双分子层表面,有的部分或全部磷脂双分子层中,有的整个磷脂双分子层。

大多数蛋白质分子也是可以的。

4在细胞膜的外表,有一层细胞膜上的与结合形成的糖蛋白,叫做糖被。

它有重要的功能。

如:消化道和呼吸道上皮细胞表面的糖蛋白有作用;糖被与细胞表面的有密切关系。

一、教案基本信息生物膜的流动镶嵌模型优秀教案课时安排:2课时教学对象:高中生物课程学生教学目标:1. 理解生物膜的流动镶嵌模型的概念。

2. 掌握生物膜的组成和结构特点。

3. 了解生物膜的功能及其在细胞生命活动中的重要性。

教学方法:1. 讲授法:讲解生物膜的流动镶嵌模型的概念、组成和结构特点。

2. 直观演示法:展示生物膜的流动镶嵌模型的实验现象和结构。

3. 小组讨论法:分组讨论生物膜的功能及其在细胞生命活动中的应用。

教学准备:1. 教学PPT:包含生物膜的流动镶嵌模型的概念、组成、结构特点及功能。

2. 实验材料:生物膜实验所需材料。

3. 讨论问题:关于生物膜功能及其在细胞生命活动中的应用。

二、教学过程第一课时:1. 导入新课:通过展示生物膜的流动镶嵌模型的图片,引发学生的好奇心,激发学习兴趣。

2. 讲解概念:讲解生物膜的流动镶嵌模型的定义,让学生理解生物膜的结构特点。

3. 讲解组成:介绍生物膜的组成成分,如磷脂、蛋白质等,并讲解它们在生物膜中的分布和作用。

4. 结构特点:讲解生物膜的结构特点,如流动性和选择透过性。

5. 课堂小结:对本节课的内容进行总结,强调生物膜的流动镶嵌模型的概念和结构特点。

第二课时:6. 导入新课:通过复习上节课的内容,引导学生进入本节课的学习。

7. 讲解功能:讲解生物膜的功能,如保护细胞、维持细胞内环境稳定、物质运输等。

8. 实验演示:展示生物膜的流动镶嵌模型的实验现象,让学生直观地了解生物膜的结构特点。

9. 小组讨论:分发讨论问题,让学生分组讨论生物膜的功能及其在细胞生命活动中的应用。

10. 分享成果:邀请各小组代表分享讨论成果,引导学生深入思考生物膜的重要性。

11. 课堂小结:对本节课的内容进行总结,强调生物膜的流动镶嵌模型的概念、结构和功能。

三、课后作业1. 根据本节课的学习内容,完成课后练习题。

四、教学反思在课后,教师应认真反思本节课的教学效果,包括学生的参与度、理解程度和反馈。

生物膜的流动镶嵌模型

一、1.膜的组成成分:

脂质:溶解脂质物质能溶解细胞膜。

蛋白质:蛋白酶分解。

2.膜的磷脂双分子层:

磷脂分子铺在空气界面,发现面积是膜面积2倍。

磷脂是一种由甘油,脂肪酸,磷酸等所组成的分子。

3.蛋白质的位置:

蛋白质镶在、嵌入、横跨在磷脂双分子层中。

细胞膜具有流动性。

适当升高温度,流动性增强。

二、流动镶嵌模型(有流动性、不对称性、镶嵌型)

1.基本内容:①磷脂双分子层构成了膜的基本支架,具有流动性。

②蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的嵌入磷脂双分子层中,贯穿整个磷脂双分

子层。

③大多数蛋白质分子,磷脂也是可以运动的。

④糖蛋白在细胞膜上,是由糖类和蛋白质形成。

2.成分功能分析:①磷脂分子:构成了磷脂双分子层支架。

作用:脂溶性物质易透过。

②蛋白质:决定膜功能。

种类:结构蛋白:构成细胞膜成分。

载体蛋白:运输物质。

糖蛋白:保护、润滑、识别作用。

受体:信息交流。

抗原:免疫。

③糖类:糖蛋白、糖脂。

3.生物膜结构特性:膜具有流动性。

①结构基础:磷脂分子,蛋白质可运动。

②生理意义:细胞生长分裂,细胞融合。

分泌蛋白分泌。

③实例:白细胞吞噬细菌。

4.膜的功能特性:选择透过性。

①结构基础:膜上载体蛋白。

②生理意义:控制物质进出。

③实例:水分子进出,无机盐的吸收。

流动镶嵌模型名词解释生物化学

流动镶嵌模型 (Flowing Shell Model) 是一种描述生物膜结构的模型,它认为生物膜是由磷脂分子以疏水作用形成的双分子层为骨架,蛋白质分子镶嵌于双分子层的骨架中,并在膜上自由移动。

这个模型得名于它的流动性质,因为它类似于流体在固体表面上的扩散过程。

在流动镶嵌模型中,磷脂分子以疏水端头碰头的方式排列成双分子层,蛋白质分子则镶嵌在这个双分子层的骨架中。

磷脂分子和蛋白质分子的疏水端都暴露在膜的外表面,而亲水端则指向膜的内部。

流动镶嵌模型是生物化学领域的重要模型之一,它对于理解生物膜的结构和功能具有重要的意义。

根据这个模型,生物膜中的蛋白质分子起到了交通枢纽的作用,它们能够在膜上进行自由移动,并将内外的物质进行交换和运输。

同时,生物膜中的磷脂分子也起到了骨架的作用,它们使得生物膜具有一定的强度和稳定性。

流动镶嵌模型是一个简明易懂的模型,它能够帮助人们更好地理解生物膜的结构和功能,并为研究生物膜提供了重要的理论依据。