知识点-生物膜的流动镶嵌模型

- 格式:ppt

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:10

高中生物膜的流动镶嵌模型知识总结新课标人教版必修1 (一)对生物膜结构的探索历程1.19世纪末,欧文顿提出:膜是由脂质组成的。

2.20世纪初,荷兰科学家提出:细胞膜中的脂质分子必为连续的两层。

3.1959年,罗伯特森提出生物膜的模型:蛋白质——脂质——蛋白质三层结构构成,并描述为静态结构。

4.1970年,科学家通过实验证明细胞膜具有流动性。

5.1972年,桑格和尼克森提出流动镶嵌模型。

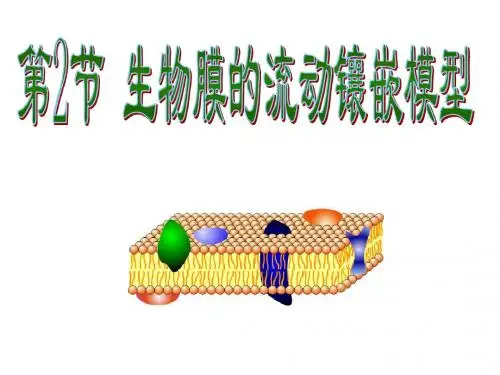

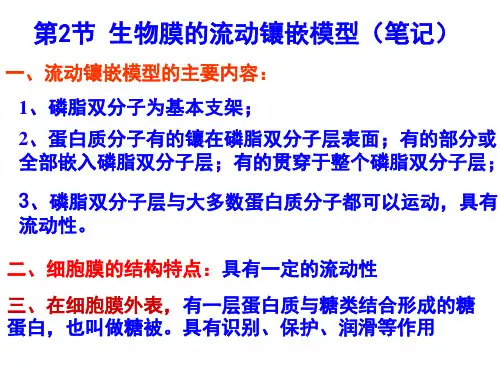

(二)流动镶嵌模型的基本内容1.膜是由蛋白质和脂类组成的。

2.膜的基本支架:磷脂双分子层。

该支架具有流动性。

3.蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的嵌入其中间,有的横跨整个磷脂双分子层,大多数蛋白质分子是可以运动的。

4.膜的结构特点:流动性。

5.膜的功能特点:选择透过性。

本节内容包括:①对生物膜结构的探索历程②流动镶嵌模型的基本内容。

本节内容充分体现了生物体结构与功能的适应。

(1)细胞膜的成分主要是蛋白质和脂类,其中,蛋白质约占膜干重的20%~70%,脂类约占30%~80%,各种膜所含蛋白质和脂类的比例同膜的功能有密切关系,功能活动较旺盛的细胞,其蛋白质的含量高,因为膜的功能主要由蛋白质来承担,此外,细胞膜中还有10%左右的糖类,它们与蛋白质或脂类结合成糖蛋白或糖脂,分布在细胞膜的外表面,与细胞表面的识别有密切关系。

(2)构成细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,蛋白质分子覆盖在磷脂双分子层表面,或贯穿在磷脂双分子层之间,或镶嵌在磷脂双分子层当中。

(3)结构特点:组成细胞膜的磷脂分子和蛋白质分子大都是可以运动的,这种结构特点,使细胞膜具有一定的流动性。

(4)细胞膜的功能:一是保护作用,包括支持、识别、免疫;二是控制物质进出细胞,包括吸收、分泌、排泄等。

学习本节知识,要注意用“结构与功能相适应”的观点来分析细胞膜的结构与其功能之间的关系。

【例题】根据细胞膜的化学成分和结构特点,分析下列材料并回答问题:(1)1895年,Overton在研究各类未受精卵细胞的透性时,发现脂溶性物质容易透过细胞膜,反之,则比较困难,这表明组成细胞膜的主要成分中有(2)1925年,Gorter Grendel用丙酮提取红细胞膜的类脂,它在空气一水面上展开时,这个单层分子的面积相当于原来红细胞表面积的两倍油此可以认为细胞膜由组成。

生物必修1知识点:四(2)生物膜的流动镶嵌模型_*生物膜的分子结构模型有多种,较为流行的如流动镶嵌模型2、生物膜分子结构的基本特点是:(1)镶嵌性:膜的基本结构是由脂双分子层镶嵌蛋白质构成的(2)流动性:膜结构中的蛋白质和脂类分子在膜中可作多种形式的移动。

膜整体结构也具有流动性。

流动性的重要生理意义:物质运输、细胞识别、细胞融合、细胞表面受体功能调节等。

(3)不对称性:膜两侧的分子性质和结构不相同(4)蛋白质极性:多肽链的极性区突向膜表面,非极性部分埋在脂双层内部。

故蛋白质分子既和水溶性也和脂溶性分子具有亲和性。

3、流动镶嵌模型的基本内容结构特点:(1)磷脂双分子层:构成膜的基本支架(其中磷脂分子的亲水性头部朝向两侧,疏水性尾部朝向内侧)(2)蛋白质分子:在膜表面,或部分或全部镶嵌在磷脂双分子层糖被(少量):细胞膜外表功能特性:(3)脂分子是可以运动的,具有流动性;(4)膜的蛋白质分子也是可以运动的。

(也体现膜的流动性)(5)细胞膜外表,有一层由细胞膜上的蛋白质与糖类结合形成的糖蛋白,叫做糖被。

(糖被与细胞识别、胞间信息交流等有密切联系)4.为什么说细胞膜是选择透过性膜?水分子跨膜运输是顺相对含量梯度的,其他物质的跨膜运输并不都是这样,这取决于细胞生命活动的需要。

细胞对物质的吸收是有选择的。

结论:细胞膜不仅是半透膜,还是选择透过性膜1. 2012 山东济宁期末浸入1mol/L KNO3溶液中的洋葱表皮细胞,会发生质壁分离和自动复原的现象,此过程中没有发生( )A.主动运输 B.协助扩散 C.自由扩散 D.渗透作用解析:本题难度较大,浸入1摩尔每升的KNO3溶液中的洋葱表皮细胞,首先会通过渗透作用失水,本质是水的自由扩散,由于K+、NO-3可以通过主动运输的形式进入细胞,所以内部溶质浓度会不断增大,大于外侧时,就会吸水,导致质壁分离复原。

答案:B2.(2012 江西重点中学联考)下列有关物质跨膜运输的叙述中,正确的是( )A.神经递质由突触前膜释放到突触间隙中的方式是主动运输B.mRNA在细胞核中合成后进入细胞质中要穿过2层生物膜C.水稻叶肉细胞无氧呼吸产生的CO2被同一个细胞利用要穿过2层磷脂双分子层D.血液中的葡萄糖进入红细胞的方式是主动运输解析:分泌蛋白的分泌方式为胞吐,故A错误。

简述生物膜结构的流动镶嵌模型,

自20世纪60年代以来,生物膜结构及其流动镶嵌模型一直是物理学和生物学领域的一大挑战性课题。

该概念源于发现膜的材料构成的方式是由大量的非晶态蛋白质和其他化合物组成的具有流变性质的复杂多孔结构。

因此,大量的生物流体成分,如溶质和蛋白质,可以通过这种复杂的结构进行流体交换。

基于生物膜结构的流动镶嵌模型(FPMM)是一种物理模拟方法,旨在研究在特定条件下重要生物膜结构的物理属性及其行为。

FPMM常用于模拟生物膜组织中材料流动,研究介质的水平渗透,以及模拟其有效渗透特性。

该模型使用经典力学技术,如拉普拉斯定律、电磁力学、流变学和热力学,来研究膜的环境响应、耐受性和可控特性,研究吸收、排出和拥挤等等。

目前,FPMM主要在制药产品开发过程中发挥着重要作用,将帮助开发出新型制药、改善现有制药和改善传统护理方法。

它可用于预测普通细胞内/外环境介质的流动情况,模拟不同密度、尺寸和表面性质的蛋白质的交互作用及其演变,研究在有效吸收和低效率药物排放等方面的细胞/活性物质行为。

生物膜结构的流动镶嵌模型(FPMM)有可能改变现有膜物理学、生物物理学和药物能力研究新视角,有助于改善制药产品的安全性和有效性,以及增加人类的健康。

该模型为流动膜的定向工程提供了参考,有望在新药或护理方面取得成功。

试述生物膜流动镶嵌模型的主要内容。

生物膜流动镶嵌模型是一种描述生物膜中蛋白质、脂类和其他生物分子在膜中流动的模型。

该模型认为膜中的生物分子分为三类:固定分子、扩散分子和流动分子。

其中,固定分子在膜中静止不动,扩散分子由于热力学作用而在膜中随机扩散,而流动分子则沿着膜表面流动。

该模型还提出了膜中生物分子之间的相互作用机制,包括膜蛋白质之间的相互作用、蛋白质和脂类之间的相互作用以及脂类之间的相互作用。

这些相互作用机制不仅影响了生物分子在膜中的流动,还影响了生物分子在膜中的分布和功能。

生物膜流动镶嵌模型的主要内容包括:生物膜结构的基本组成、生物分子在膜中的运动规律、生物分子之间的相互作用机制以及这些相互作用机制对生物分子在膜中的运动、分布和功能的影响。

该模型对于研究生物膜中的生物分子运动、分布和功能具有重要意义,也为生物物理学领域的研究提供了一个重要的理论框架。

- 1 -。

生物膜流动镶嵌模型的特点生物膜是由脂质和蛋白质组成的双层结构,通过这一结构可以将细胞内外环境分隔开来,并且起到维持细胞内稳态、调控物质交换和信息传递等重要功能。

下面是生物膜流动镶嵌模型的几个主要特点:1.脂质双分子层结构:生物膜主要由磷脂双分子层组成,双分子层中的疏水磷脂分子互相靠近,而疏水头基则暴露在水相中。

这种双分子层结构使得生物膜对水和溶质具有选择性通透性。

2.脂质双分子层的流动性:生物膜双分子层具有高度的流动性,磷脂分子可以自由地在平面内扩散、旋转和翻转。

这种流动性使得生物膜能够快速恢复其形状,并且使得膜上的蛋白质能够在膜上自由扩散和交互作用。

3.蛋白质的镶嵌:蛋白质是生物膜的另一个重要组成部分,它们以不同方式镶嵌在脂质双分子层中。

有些蛋白质只在膜的一侧存在,而另一些则横跨整个膜。

这种镶嵌方式使得蛋白质能够在膜上进行特定的功能活动,如运输物质、感受外界刺激和媒介信号传递等。

4.膜蛋白的多样性和功能性:生物膜上的蛋白质非常多样,它们具有很多不同的结构和功能。

有些蛋白质是通道蛋白,用于调节物质的跨膜运输;还有一些蛋白质是受体蛋白,能够与外界的信号分子结合并传递信号。

这种多样性和功能性使得膜上的蛋白质能够满足细胞的不同需求。

5.糖基化的膜蛋白和糖脂:除了磷脂和蛋白质外,生物膜上还存在着糖基化的膜蛋白和糖脂。

这些糖基化物质能够参与细胞识别和黏附、免疫应答等重要过程。

总之,生物膜流动镶嵌模型描述了生物膜的双层结构和组成,以及膜上的蛋白质在其中的功能。

它强调了生物膜的流动性、蛋白质的镶嵌方式和多样性,以及糖基化的膜成分的重要性。

这个模型为我们理解生物膜的结构和功能提供了重要的指导,并且在生物学研究中得到广泛应用。

生物膜的流动镶嵌模型

一、1.膜的组成成分:

脂质:溶解脂质物质能溶解细胞膜。

蛋白质:蛋白酶分解。

2.膜的磷脂双分子层:

磷脂分子铺在空气界面,发现面积是膜面积2倍。

磷脂是一种由甘油,脂肪酸,磷酸等所组成的分子。

3.蛋白质的位置:

蛋白质镶在、嵌入、横跨在磷脂双分子层中。

细胞膜具有流动性。

适当升高温度,流动性增强。

二、流动镶嵌模型(有流动性、不对称性、镶嵌型)

1.基本内容:①磷脂双分子层构成了膜的基本支架,具有流动性。

②蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的嵌入磷脂双分子层中,贯穿整个磷脂双分

子层。

③大多数蛋白质分子,磷脂也是可以运动的。

④糖蛋白在细胞膜上,是由糖类和蛋白质形成。

2.成分功能分析:①磷脂分子:构成了磷脂双分子层支架。

作用:脂溶性物质易透过。

②蛋白质:决定膜功能。

种类:结构蛋白:构成细胞膜成分。

载体蛋白:运输物质。

糖蛋白:保护、润滑、识别作用。

受体:信息交流。

抗原:免疫。

③糖类:糖蛋白、糖脂。

3.生物膜结构特性:膜具有流动性。

①结构基础:磷脂分子,蛋白质可运动。

②生理意义:细胞生长分裂,细胞融合。

分泌蛋白分泌。

③实例:白细胞吞噬细菌。

4.膜的功能特性:选择透过性。

①结构基础:膜上载体蛋白。

②生理意义:控制物质进出。

③实例:水分子进出,无机盐的吸收。

《生物膜的流动镶嵌模型》讲义一、引言在细胞这个微小而神奇的世界里,生物膜扮演着至关重要的角色。

它不仅将细胞内部与外界环境分隔开来,还承担着物质交换、信息传递等诸多关键功能。

而要深入理解生物膜的结构和功能,就不得不提到生物膜的流动镶嵌模型。

二、生物膜的探索历程(一)早期观点在对生物膜的研究早期,科学家们曾提出过多种假说。

其中,“三明治”模型认为生物膜是由蛋白质脂质蛋白质三层结构构成的静态结构。

然而,随着研究的深入,这一模型逐渐被证明存在局限性。

(二)新技术的推动随着电子显微镜技术的发展,科学家们能够更加清晰地观察到生物膜的细微结构,为新模型的提出提供了有力的证据。

三、流动镶嵌模型的主要内容(一)磷脂双分子层构成膜的基本支架磷脂分子具有亲水性的头部和疏水性的尾部。

在水环境中,它们自发地形成双层结构,头部朝向两侧的水相,尾部相对排列在内侧,构成了生物膜的基本骨架。

(二)蛋白质分子镶嵌、贯穿或覆盖在磷脂双分子层上有的蛋白质分子镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,还有的贯穿整个磷脂双分子层。

这些蛋白质分子在生物膜中发挥着各种各样的功能,如运输物质、识别信号等。

(三)生物膜具有流动性1、磷脂分子的运动磷脂分子可以在膜内自由移动,横向扩散速度较快。

2、蛋白质分子的运动大部分蛋白质分子也能在膜上运动,这使得生物膜不是一个僵硬的结构,而是具有一定的流动性。

四、生物膜流动性的意义(一)物质运输流动性有助于物质更高效地通过生物膜,实现细胞内外的物质交换。

(二)细胞识别与通讯膜上的蛋白质分子可以在膜上移动,从而更灵活地与外界信号分子结合,完成细胞间的识别和信息传递。

(三)细胞生长与分裂在细胞生长和分裂过程中,生物膜的流动性使得膜能够适应细胞形态和体积的变化。

五、对流动镶嵌模型的补充和完善随着研究的不断深入,人们发现生物膜的结构和功能比最初想象的更加复杂。

例如,膜上还存在一些糖类分子,它们与蛋白质或脂质结合形成糖蛋白或糖脂,在细胞识别等方面发挥着重要作用。

4.2生物膜的流动镶嵌模型与物质运输方式

1.结构模型

(1)磷脂双分子层

位置:生物膜两侧

作用:生物膜的基本支架

特点:具有流动性

注:因为生物膜内外为水环境,磷脂分子“头部”亲水,“尾部”疏水,所以呈现头朝两侧。

(2)蛋白质分子

位置:镶嵌在表面、嵌入或贯穿磷脂双分子层

作用:大部分作载体

特点:大部分具有流动性

(3)糖蛋白(糖被)

位置:细胞膜外表面

作用:保护、润滑、细胞识别

(4)糖脂

位置:细胞膜外表面

2.结构特点:流动性

(1)决定因素:磷脂分子和大所数蛋白质分子的流动性决定生物膜的流动性。

(2)影响因素:膜的流动性受温度影响,在一定温度范围内,随着温度升高,流动性加快。

(3)实例:质壁分离与复原、变形虫运动、胞吞与胞吐、白细胞的吞噬作用等。

3.功能特点:选择透过性

决定因素:①生物膜的流动性②载体蛋白种类和数量(∵载体蛋白具有专一性)。