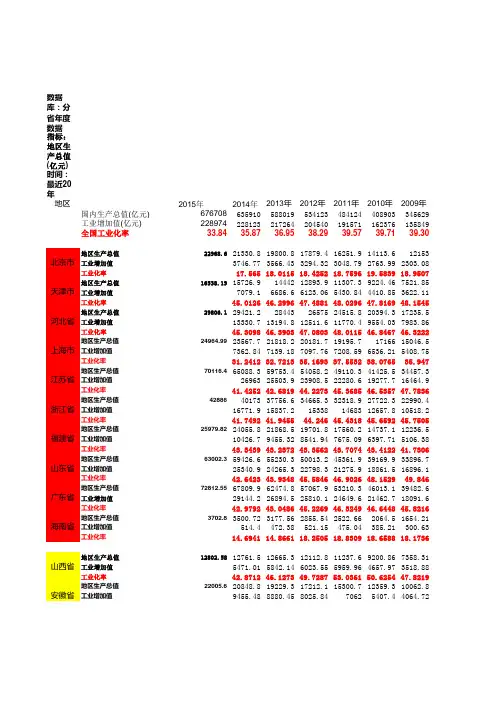

全国各省份基本状况数据整合表

- 格式:xls

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:36

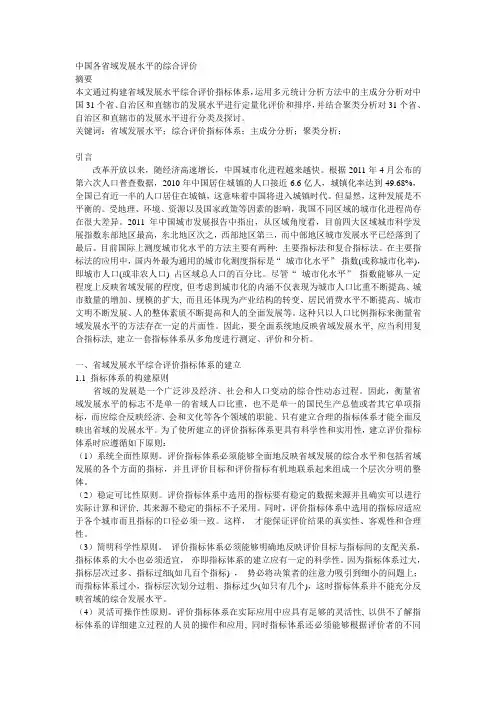

中国各省域发展水平的综合评价摘要本文通过构建省域发展水平综合评价指标体系,运用多元统计分析方法中的主成分分析对中国31个省、自治区和直辖市的发展水平进行定量化评价和排序,并结合聚类分析对31个省、自治区和直辖市的发展水平进行分类及探讨。

关键词:省域发展水平;综合评价指标体系;主成分分析;聚类分析;引言改革开放以来,随经济高速增长,中国城市化进程越来越快。

根据2011年4月公布的第六次人口普查数据,2010年中国居住城镇的人口接近6.6亿人,城镇化率达到49.68%,全国已有近一半的人口居住在城镇,这意味着中国将进入城镇时代。

但显然,这种发展是不平衡的。

受地理、环境、资源以及国家政策等因素的影响,我国不同区域的城市化进程尚存在很大差异。

2011年中国城市发展报告中指出,从区域角度看,目前四大区域城市科学发展指数东部地区最高,东北地区次之,西部地区第三,而中部地区城市发展水平已经落到了最后。

目前国际上测度城市化水平的方法主要有两种: 主要指标法和复合指标法。

在主要指标法的应用中,国内外最为通用的城市化测度指标是“城市化水平”指数(或称城市化率),即城市人口(或非农人口) 占区域总人口的百分比。

尽管“城市化水平”指数能够从一定程度上反映省域发展的程度, 但考虑到城市化的内涵不仅表现为城市人口比重不断提高、城市数量的增加、规模的扩大, 而且还体现为产业结构的转变、居民消费水平不断提高、城市文明不断发展、人的整体素质不断提高和人的全面发展等。

这种只以人口比例指标来衡量省域发展水平的方法存在一定的片面性。

因此,要全面系统地反映省域发展水平, 应当利用复合指标法, 建立一套指标体系从多角度进行测定、评价和分析。

一、省域发展水平综合评价指标体系的建立1.1 指标体系的构建原则省域的发展是一个广泛涉及经济、社会和人口变动的综合性动态过程。

因此,衡量省域发展水平的标志不是单一的省域人口比重,也不是单一的国民生产总值或者其它单项指标,而应综合反映经济、会和文化等各个领域的职能。

江苏省人口状况江苏省,位于中国东部沿海,是一个经济发达、文化底蕴深厚的省份。

近年来,江苏省的人口状况也备受。

本文将介绍江苏省的人口概况、人口结构、人口流动以及人口老龄化等方面的情况。

根据江苏省统计局的数据,截至2021年,江苏省的总人口约为897万人。

其中,男性人口约为431万人,女性人口约为466万人。

与上一年相比,江苏省的人口总数增长了约3%。

年龄结构:江苏省的人口年龄结构呈现出典型的金字塔形。

其中,0-14岁的人口约为147万人,占总人口的6%;15-64岁的人口约为649万人,占总人口的3%;65岁及以上的人口约为01万人,占总人口的1%。

城乡结构:江苏省的城镇人口约为644万人,占总人口的2%;乡村人口约为253万人,占总人口的8%。

民族结构:江苏省是一个多民族省份,其中汉族人口占绝大多数。

根据数据,汉族人口约为865万人,占总人口的5%;其他少数民族人口约为32万人,占总人口的5%。

随着经济的发展和城市化进程的加速,江苏省的人口流动日益频繁。

根据数据,江苏省的外来常住人口约为157万人。

其中,省外迁入的人口约为47万人,省内跨市流动的人口约为10万人。

随着生活水平的提高和医疗条件的改善,江苏省的人口老龄化问题逐渐凸显。

根据数据,江苏省65岁及以上的人口占常住人口的比重约为1%,比上一年提高了4个百分点。

预计未来几年,江苏省的人口老龄化问题将更加严重。

江苏省的人口状况呈现出总量增长、结构复杂、流动频繁、老龄化问题严重等特点。

针对这些问题,江苏省应积极制定相应政策,加强人口管理,推动经济发展,提高人民生活水平,以实现人口的可持续发展。

随着经济全球化和城市化进程的加速,人口流动已成为社会发展的必然趋势。

在我国,少数民族人口也纷纷融入城市生活,成为城市流动人口的重要组成部分。

少数民族流动人口在促进城市经济发展的也给城市带来了多方面的影响。

本文将深入探讨我国少数民族流动人口的现状、原因、影响及解决对策。

中国第五次人口普查数据分析2001年3月28日,中华人民共和国国家统计局发布了第1号《2000年第五次全国人口普查主要数据公报》。

该公报依据第五次人口普查结果,对中国人口总量、人口增长率、家庭户均人口数、总人口性别构成、年龄构成、民族构成、各种受教育人口数和城乡人口构成等,进行了简要公告。

随后,2001年4月2日,国家统计局又发布了第2号《2000年第五次全国人口普查主要数据公报》,将快速汇总的人口地区分布数据进行了公布。

2001年6月,中国统计出版社又结集出版了这些数据。

随后出版的2001年《中国统计年鉴》,也公布了某些2000年“五普”快速汇总的数据。

本文利用这些已知的数据资料,再结合学术界对中国人口状况的认识,对中国当前的人口状况进行综合的分析。

一、中国的人口总量在“五普”公布中国人口总量的可靠数据之前,国外某些学术界人士在正式或非正式场合,曾经对中国的人口总量持有疑虑,认为由于存在漏报等问题,中国大陆的人口已经超过了13亿。

中国的一些学者,也有类似的看法。

第五次人口普查的数据表明,中国大陆的人口总数为126583万人(包括250万现役军人在内)。

这就解除了国外学术界及国内某些学者的疑虑,也证明了计划生育和中国自改革开放以来经济发展和社会发展对人口出生率的抑制。

可以说,除国家的人口控制政策外,市场经济的竞争性、人力资本和教育费用的提高等也不同程度促使中国人口出生率的迅速下降。

在大陆进行人口普查的前后,香港、澳门和台湾也相继公布了当地的人口数据。

其分别为:香港特别行政区政府于2000年6月30日公布的香港现有人口数为678万;澳门特别行政区政府于2000年9月30日公布的澳门现有人口数为44万;台湾当局于2000年12月公布的中国台湾省和金门、马祖等岛屿的人口数为2228万;所以,2000年年底中国的人口总量应是大陆人口、香港人口、澳门人口、台湾人口之和,即126583+678+44+2228=129533万人。

全国高校教学基本状态数据库校验公式2.0.5版(版本:与全国高校教学基本状态数据库填报表格2.0.5.140609相对应)为保持版本一致,下拉选项参考《本科院校教学基本状态数据库指标修订与系统研发-主数据库代码与标准设计》,在校验公式这里不再赘述。

1. 学校基本信息表1-1 学校概况1、开办本科教育年份:早于统计时点年份。

表1-3 学校相关行政单位1、主键:单位号2、与表1-4单位号不重复表1-4 学校教学科研单位1、主键:单位号2、与表1-3单位号不重复表1-5 实验室和科研基地1、主键:实验室和科研基地名称+类别备注:同一实验室有可能既是国家级又是省部级,有多个类别。

2、本表为非必填。

表1-6 办学指导思想1、本表为非必填。

表1-7 校友会与社会合作1、校友会:总数=境内+境外2、签订合作协议机构:总数=学术机构+行业机构和企业+地方政府3、本表为非必填。

2.学校基本条件表2-1 占地与建筑面积1、占地面积:总占地面积=学校产权+非学校产权非学校产权=独立使用+共同使用绿化用地(1)< 学校产权绿化用地(2)< 非学校产权2、建筑面积:总建筑面积=学校产权+非学校产权非学校产权=独立使用+共同使用表2-2 教学行政用房面积1、教学科研及辅助用房=教室+图书馆+实验室、实习场所+专用科研用房+体育馆+会堂2、教学科研及辅助用房+行政用房<“表2-1占地与建筑面积”总建筑面积表2-3 教室1、外语教学计算机机房(含语音室)(1)< 数量2、多媒体教室(1) < =数量3、外语教学计算机机房(含语音室)(2)<座位数4、多媒体教室(2) <=座位数备注:多媒体教室:指配备有计算机和投影仪的,可充分利用多媒体手段进行教学的教室个数和座位总数。

有可能所有教室都达到这个标准表2-4 运动场、学生活动中心1、学生活动中心面积< “表2-1占地与建筑面积”总建筑面积备注:室外运动场所不算建筑面积,这里不做校验表2-5-1 图书馆电子图书:数量(种)=中文数量(种)+外文数量(种)表2-5-2 图书当年新增情况1、当年新增纸质图书(册)<= “表2-5-1 图书馆”纸质图书总量(册)2、当年新增电子图书(种) <= “表2-5-1 图书馆”电子图书数量(种)表2-6-1 本科实验、实习、实训场所1、主键:名称+院系(单位)号2、判断“单位号”是否为“000”,如果是,“单位名称”可以按照实际情况填写。

河南省人口发展现状与展望基于第六次全国人口普查数据的分析人口问题始终是制约河南经济社会全面、协调、可持续发展的重大问题。

在从2000年第五次全国人口普查到2010年第六次全国人口普查(简称“六普”)的10年内,作为全国第一户籍人口大省,河南在人口数量、规模、结构、素质等方面均发生了显著的变化,其中既存在有利于统筹解决人口问题的积极因素,同时又面临着许多前所未有的突出问题。

在新时期,通过对河南省第六次人口普查主要数据进行系统分析,不仅有利于把握当前复杂的人口形势,全面做好人口工作,而且有利于为中原经济区建设营造良好的人口环境。

一当前河南省人口发展现状通过对河南省第六次人口普查主要数据进行分析,当前河南人口发展呈现出如下变化趋势。

1.人口总量依然是全国第一早在2010年7月,河南省总人口就已经突破1亿大关,成为全国第一个人口过亿的省份。

然而,就常住人口来说,河南增速较缓,据第六次人口普查数据显示,河南省常住人口为94023567人,与第五次全国人口普查时的92558060人相比,10年间共增加1465507人,增长1.58%。

年平均增长率仅为0.16%。

至此,河南省常住人口数量从全国第一位下降到第三位,低于广东和山东(见图1)。

尽管如此,但由于常住人口中不包括长期在省外学习、生活、工作的外出人口,考虑到河南省作为人口流出大省的因素,如果加上流出人口,河南人口已超过1个亿,仍然是全国人口最多的省份。

图1 第六次全国人口普查常住人口排前三位的省份变化2.家庭户规模日趋小型化随着人口生育水平的下降,河南省每个家庭所拥有的子女数量越来越少;与此同时,随着经济的发展和生活水平的提高,人们的居住条件日益改善,加之家庭观念和生活方式的变化,促使家庭户数量、规模结构不断发生变化。

第六次全国人口普查数据显示,河南省常住人口中共有家庭户2593万户,比2000年第五次全国人口普查时的2479万户增加4.6%。

平均每个家庭户的人口为3.47人,高于全国3.10人的水平,比2000年第五次全国人口普查时的3.7人减少0.23人,全省家庭户规模日趋小型化(见图2)。

中国大陆各省人均GDP 的变异系数摘要:我国是一个区域发展很不平衡的国家。

东部地区的发展远远超过西部,而且各省份发展也很不平衡。

尽管近年来,西部地区发展提速,与东部地区相对差距有所缩小,但是绝对差距仍在扩大,形成了我国的区域经济发展畸形化,严重影响我国经济健康发展。

2000年3月5日国务院总理朱镕基在九届人大三次会议政府工作报告中指出,实施西部地区大开发战略,加快中西部地区的发展,是党中央贯彻邓小平同志关于我国现代化建设“两个大局”战略思想面向新世纪作出的重大决策。

关键词:区域经济,变异系数,协调发展,可持续发展。

1研究区域及我国经济的总体变化规律:1.1研究区域:研究区域包括我国的31个省(包括省级自治区、直辖市,不包括港澳台)。

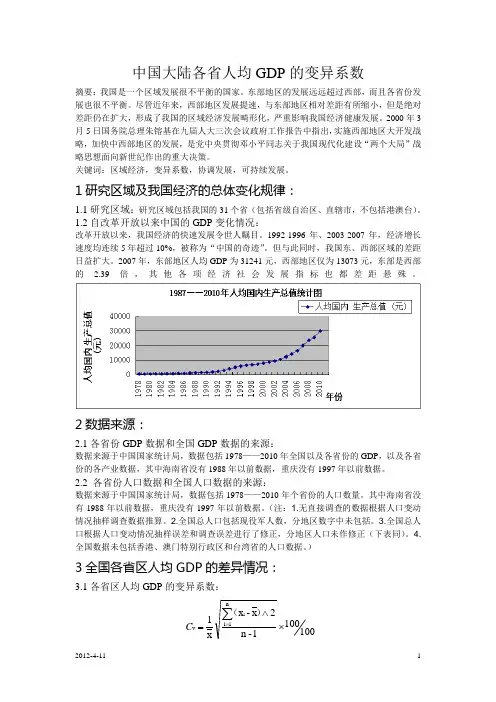

1.2自改革开放以来中国的GDP 变化情况:改革开放以来,我国经济的快速发展令世人瞩目。

1992-1996年、2003-2007年,经济增长速度均连续5年超过10%,被称为“中国的奇迹”。

但与此同时,我国东、西部区域的差距日益扩大。

2007年,东部地区人均GDP 为31241元,西部地区仅为13073元,东部是西部的 2.39倍,其他各项经济社会发展指标也都差距悬殊。

2数据来源:2.1各省份GDP 数据和全国GDP 数据的来源:数据来源于中国国家统计局,数据包括1978——2010年全国以及各省份的GDP ,以及各省份的各产业数据,其中海南省没有1988年以前数据,重庆没有1997年以前数据。

2.2 各省份人口数据和全国人口数据的来源:数据来源于中国国家统计局,数据包括1978——2010年个省份的人口数量。

其中海南省没有1988年以前数据,重庆没有1997年以前数据。

(注:1.无直接调查的数据根据人口变动情况抽样调查数据推算。

2.全国总人口包括现役军人数,分地区数字中未包括。

3.全国总人口根据人口变动情况抽样误差和调查误差进行了修正,分地区人口未作修正(下表同)。

4.全国数据未包括香港、澳门特别行政区和台湾省的人口数据。

1990-2008各城镇化率1990-2008各城镇化率简介本文档将分析1990年至2008年期间中国各省份的城镇化率变化情况。

通过对各省份的城镇化率数据进行分析,可以了解中国城镇化进程的发展情况,以及不同地区之间的差异。

数据来源本文所使用的数据来自中国统计年鉴。

统计年鉴是中国国家统计局每年发布的重要统计数据汇总,包含了各个领域的经济和社会数据,具有较高的权威性和可靠性。

方法和步骤1. 收集数据:从中国统计年鉴中获取1990年至2008年各省份的城镇化率数据。

2. 数据清洗:对获取到的数据进行清洗和整理,确保数据的准确性和完整性。

3. 数据分析:使用python中的数据分析工具进行数据分析,包括统计描述、数据可视化等。

4. 结果解读:根据数据分析的结果,解读1990年至2008年各省份的城镇化率的变化趋势和差异。

数据分析结果根据对1990年至2008年各省份的城镇化率数据进行分析,得出以下结果:总体趋势从整体趋势来看,中国的城镇化率在这段时间内呈现出逐渐上升的趋势。

城镇化率从1990年的30%左右逐渐提高,到2008年已经接近50%。

地区差异不同省份之间的城镇化率差异较大。

一些东部沿海地区和发达省份的城镇化率较高,而一些西部和中部省份的城镇化率相对较低。

这表明中国的城镇化进程存在一定的地区差异。

变化趋势在这段时间内,大部分省份的城镇化率都在增长,但增速存在差异。

一些东部沿海省份的城镇化率增速较快,而一些中西部省份的增速相对较慢。

这也导致了地区之间城镇化率的差距进一步拉大。

结论通过对1990年至2008年各省份的城镇化率数据进行分析,可以看出中国的城镇化进程在这段时间内取得了显著的进展。

尽管整体趋势是增长的,但不同地区之间存在较大的差异。

,在推进城镇化进程时应重视地区差异,采取有针对性的政策,以促进全国城镇化的平衡发展。

以上就是关于1990-2008各城镇化率的分析报告。

希望该报告能够为您提供一些有用的信息,并增加对中国城镇化进程的了解。

中国各地区市场化相对进程报告3樊 纲a 王小鲁a 张立文b 朱恒鹏c(a 1中国经济改革研究基金会国民经济研究所;b 1大鹏证券公司;c 1中国社科院经济所) 内容提要:本文是对一项开拓性研究课题“中国各地区市场化进程相对指数”(简称“市场化指数”)的分析报告。

市场化指数由五个方面、23个分指标为基础,用“主因素分析法”(Principal C om ponent Analysis )为基本计量方法构造而成,其各分指标在指数中的权重,不依赖于“专家评分”等主观因素而定;是用来分析各地区体制改革进程相对关系的一个有用的经济分析工具。

文章论证了只有这样一种“相对指数”才是可以验证的,从而是具有科学性的。

而这一指数的价值就在于它可以作为一个“制度变量”,在许多理论研究中作为解释体制变革在中国经济效绩的改进中的作用的有效工具,也可以在改革政策的分析中,被用来分析各地区差距、使各地区相互借鉴、加速改革进程的有效工具。

关键词:市场化 指数 地区差距 制度变量3 本报告是中国经济改革研究基金会国民经济研究所最近完成的“中国各地区市场化进程2001年度报告”的缩写稿。

报告全文将由经济科学出版社出版(2003年)。

研究及写作过程中,来自全国各省市自治区的三十多位特约研究员为该课题进行了调研,提供了数据,参加了课题讨论并提供了宝贵的意见和建议。

若干经济学专家参加了课题成果的讨论并提出了非常有价值的意见和建议。

本报告在资料方面得到了国家统计局、最高人民法院、中国消费者协会、中国企业家调查系统等单位的大力协助。

一、导言:市场化与相对指数的理论基础经历了20余年的市场化改革,中国经济已经基本上从计划经济的轨道转上了市场经济轨道。

市场化改革取得了举世公认的成功。

在走向市场的改革期间,中国经济保持了高速增长,大多数人的生活水平显著提高,中国的经济实力显著增强。

但市场化的进展程度是很不平衡的。

就区域而言,在一些省份,特别是某些沿海省份,市场化已经取得了决定性的进展,但在各地区之间还存在很大的差距。