327风波及其产生的原因

- 格式:ppt

- 大小:201.00 KB

- 文档页数:14

国债327风波中国国债期货交易始于1992年12月28日。

327是国债期货合约的代号。

“327”是1992年发行的3年期国库券的代号,240亿元的327国债1995年6月到期,它的9.5%的票面利息加上保值补贴率,每百元债券到期应兑付132元。

但是,“327”国债的价格却一直在148元上下波动,因为市场流传的一种说法是,财政部认为与同期银行储蓄存款利率12.24%相比,“327”的回报太低,可能到时会提高利率,以148元的面值兑付。

当时的背景是:1994年10月以后,中国人民银行提高了3年期以上储蓄存款利率和恢复存款保值贴补,国库券利率也同样保值贴补,但正式文件尚未出台,因此保值贴补率的不确定性为炒作国债期货提供了空间,国债期货市场日渐火爆,与当时低迷的股票市场形成鲜明对照。

国债327作为主力重仓的龙头品种多空都投入巨资,争夺越来越白热化。

空方主力以当时在证券市场呼风唤雨的大鳄万国(总经理:管金生)和君安为首,多方则主要是初出茅庐的“中经开”(中国经济开发信托投资公司)。

在这场惨烈的战役中,万国和君安罔顾天时,企图凭借雄厚的资金实力逆天行事,大肆做空国债327;相反,其对手“中经开”则洞察先机,顺势而为,坚决做多。

决战的时间锁定在1995年2月23日,多头“中经开”在提高327国债利率的传言得到证实,“百元面值的327国债将按148.50元兑付”的重大利好出台之时,企图一举将空方置于死地。

最后一刻万国证券狗急跳墙,疯狂地上演了无比恶劣的违规事件。

23日16时22分13秒,上海万国证券公司铤而走险,最后8分钟内砸出1056万口卖单,面值达2112亿元国债。

把327国债价位从151.30元打到147.50元,使当日开仓的多头全线爆仓,这天“327”的成交金额占整个期市成交额近80%。

夜里11点,上交所正式下令宣布23日16时22分13秒之后的所有327品种的交易异常,是无效的。

万国证券一下子亏损了16亿元。

国债“327“事件感想

国债“327”事件让我深思。

作为一个爱国的中国公民,我非常震惊这一事件发生了。

不应该出现在正义正当的社会中,也不应该出现在民主公正的社会里。

在“327”事件中,有许多政府机构、媒体和个人都变成了相关当事人,他们各自表现了不同的立场。

政府机构和媒体利用宣传手段强力洗脑,以达到自身的目的,考虑政治利益。

个人则视自己的利益为重,变本加厉的做出反对的表现,以抗争当时的状况。

在“327”事件中,更显示出了政府效率低下的情况,政府机构在管理的压力下,容易忽视社会的利益,这也是“327”事件之中原因所在。

同时,在“327”事件中,社会责任感的缺乏令媒体失去了应有的检验力,给“327”事件增添了许多负面影响。

作为一个爱国的中国公民,我很惋惜“327”事件发生,但是可以从这个事件中看到,政府管理有效性低下和社会责任感缺失问题需要引起重视,而且我们也应该反思,社会应该给予自身更多的责任,不能放任政府利用宣传手段的肆意干扰,不能被政治舆论主宰,也不能容忍个人凭借声势来抗争现有的状况,个人应当正确认识权利和义务,正确尊重他人的权利。

经过“327”事件,我认为社会真正理解民主公正的理论,不仅要用实际行动发出这一信息,也应该在法律法规之上做出相应的调整,更加从根本上防止此类事件的发生。

327国债期货事件概述:327国债期货事件是发生在某一特定时间和地点的金融市场事件。

该事件与国债期货市场有关,对市场参与者和金融机构产生了重大影响。

本文将重点探讨这一事件的背景、原因、影响和教训。

背景:国债期货市场是金融市场中的重要组成部分。

国债期货是一种衍生品,其价格由国债价格的变动所决定。

国债期货合约常被用作避险工具和投资手段,能够帮助投资者对冲风险和实现利润。

然而,国债期货市场也面临着一些风险,如利率风险、流动性风险和市场操纵风险。

原因:在此次327国债期货事件中,有几个原因导致了事件的发生。

首先,市场参与者对经济和政策环境的不确定性增加,导致了投资者心态的恶化。

其次,由于某些机构或个人的不当行为,市场出现了不正当的交易行为,例如操纵市场价格、信息泄露和内幕交易等。

这些行为严重影响了市场的公平与公正。

影响:327国债期货事件对市场产生了严重的影响。

首先,市场参与者的信心受到了严重的动摇,投资者开始对国债期货市场失去信任。

这导致了市场的流动性下降,交易量减少,市场活动放缓。

其次,国债期货合约的价格波动变得异常剧烈,增加了投资者的风险暴露。

一些机构甚至出现了巨额损失,这进一步加剧了市场的恐慌情绪。

教训:327国债期货事件给我们带来了一些重要的教训。

首先,重视市场规则和监管,保持市场的公平和透明是维护金融市场稳定的重要前提。

其次,投资者应该加强风险管理意识,做好风险控制和监测。

合理配置资产,分散风险,避免集中投资。

此外,金融机构应该加强内部监督,建立有效的内部控制和风险管理系统,以防止不当行为和操纵市场的发生。

总结:327国债期货事件是国债期货市场中的一次重要事件,给市场参与者和金融机构带来了严重的影响。

事件的发生源于市场不确定性和不当行为。

这一事件提醒我们加强市场规则和监管,加强投资者风险管理能力,以及金融机构的内部监督和控制。

通过吸取教训,我们可以更好地保护金融市场的稳定和健康发展。

1993年开始的国债期货交易风波,主要是指的3.27风波国债进入期货市场的始作俑者是上海证券交易所。

在当时来说,股票市场是非常冷清的,绝大多数地方都还没有开设证券交易,交易的保证金也要求很高,一般至少5万元,多那个时候的人来说,无异于天文数值。

而有钱的人还都沉在商品市场,对股票市场的风险是绝对害怕的,所以要改变冷清的状态,创新品种就是活跃市场的最好办法。

1992年底,12个品种的国债标准期货合约被隆重推出,1993年上市交易。

随后,北京商品交易所和武汉证券交易中心等十几家交易所也相继推出了国债期货。

国债期货如雨后春笋一下遍布主要的期货交易中心。

当时国债期货走向火爆的因素主要有两个:一是1994年初,一些券商钻实际利率比国债利率高的空子,违规超计划卖出非实物国债,以套用社会资金牟利。

当国务院宣布查处这类券商时,他们为了补足计划外卖出的这部分非实物券,纷纷买入流散在社会上的实物券,使国债现货市场人为制造出供小于求的局面。

二是为了配合新国债发行,财政部根据当时物价水平较高的客观情况,对1992年3年期和5 年期利率比较低的券种实行保值补贴。

一时间,国库券炙手可热。

当时,国债期货开户保证金只要1 万元,每手保证金只要500元,浮盈还可以再开新仓;一些散户满仓带透支,一路死多头,由几万元翻到几十万元,再由几十万元翻到几百万元,那狂热绝不亚于一场豪赌,赌成了就是“王”,赌输了那就另当别论了。

随着国债期货虚盘毫无节制的扩大,市场在进入1994年下半年以后,已逐渐沦为超级主力机构堆砌巨资互相抗衡以图投机暴利的赌场。

1995年初,市场盛传“财政部将对…3.27'国债加息”的消息。

从2月初起,当时赫赫有名的上海万国证券公司和辽宁国发股份有限公司因对保值贴补率和贴息的错误预估,联手对“3.27"品种在148元左右的交易部位大量抛空,企图操纵市场。

2月23日,辽国发及其操纵的几家公司通过无锡国泰期货经纪公司大笔抛空无效,又提前得知“贴息”的确切消息后,率先空翻多。

案例二十四:“327”国债期货风波1995年2月23日,上海证券交易所发生了震惊中外的“327”国债事件,当事人之一的管金生由此身陷牢狱,另一当事人尉文渊被免掉上交所总经理的职务。

1992年12月28日,上海证券交易所首先向证券商自营推出了国债期货交易。

但由于国债期货不对公众开放,交投极其清淡,并未引起投资者的兴趣。

1993年10月25日,上交所国债期货交易向社会公众开放。

与此同时,北京商品交易所在期货交易所中率先推出国债期货交易。

1994年至1995年春节前,国债期货飞速发展,全国开设国债期货的交易场所从两家陡然增加到14家(包括两个证券交易所、两个证券交易中心以及10个商品交易所)。

由于股票市场的低迷和钢材、煤炭、食糖等大宗商品期货品种相继被暂停,大量资金云集国债期货市场尤其是上海证券交易所。

1994年全国国债期货市场总成交量达2.8万亿元。

此时“327”事件发生了,327国债是指92年发行的三年期国债92(三),95年6月到期兑换。

1992—1994年中国面临较高通货膨胀压力,银行储蓄存款利率不断调高,国家为了保证国债的顺利发行,对已经发行的国债实行保值贴补。

保值贴补率由财政部根据通胀指数每月公布,因此,对通胀率及保值贴补率的不同预期,成了327国债期货品种的主要多空分歧。

以上海万国证券为首的机构在“327”国债期货上作空,而以中经开为首的机构在此国债期货品种上作多。

当时虽然市场传言财政部将对“327”国债进行贴息,但在上海金融界具有一定影响的管金生就是不相信。

当然,管金生的分析不无道理:国家财政力量当时很弱,不太可能拿出这么大一笔钱来补贴“327”国债利率与市场利率的差,而且当时通胀局势已经得到初步控制。

另一方面,由于长期身处证券市场,管金生对市场传闻的不相信是一种与生俱来的感觉。

于是管金生出手,联合辽国发等一批机构在“327”国债期货和约上作空。

1995年2月23日,传言得到证实,财政部确实要对“327”国债进行贴息,此时的管金生已经在“327”国债期货上重仓持有空单。

Previously——前情回顾90年代中旬,国家开放了国债期货交易试点,采用国际惯例,实行保证金制度,虽然大大的高出了1%的国际标准,但的保证金制度仍然把可交易量扩大到了40倍,有效的提高了国债期货产品的流动性,我个人认为,是我国金融业的一次重大进步。

327是一个国债的产品,兑付办法是票面利率8%(事隔多年,我记不准确了,大概吧)加保值贴息。

由于保值贴息的不确定性,决定了该产品在期货市场上有一定的投机价值,成为了当年最为热门的炒作素材,而由此引发的327案,也成为了中国证券史上的“巴林事件”,民间(英国金融时报的说法)则将2月23日称为中国证券史上最黑暗的一天。

(给80后的青年男女略作解释:327是国债代号,并不是案发当日,出事的那天是95年的)所谓的保值贴息指得是,由于通货膨胀带来人民币贬值,从而使国债持有者的实际财富减少。

为了补偿国债持有人的这项损失,财政部会拿出一部分钱作为利息的增加,称之为保值贴息。

从经济学的角度来看,保值贴息应该与通货膨胀率的实际值相等,而在国际惯例上,大多数国家(包括现在的中国)已经取消了这一补贴,原因在于,国债购买者在购买时应当自行预见金融产品收益的不缺定型。

镜头回到1995年的中国——国家宏观调控明确提出三年内大幅降低通货膨胀率的措施(这一举措似乎是94年中,记不清了),到94年底、95年初的时段,通胀率已经被控下调了左右。

众所周知的是,在91-94中国通胀率一直居高不下的这三年里,保值贴息率一直在7-8%的水平上。

根据这些数据,时任万国证券总经理,有中国证券教父之称的管金生合理的预测,327国债的保值贴息率不可能上调,即使不下降,也应维持在8%的水平。

按照这一计算,当市价在147-148 元波动的时候,管总果断的做空,联合辽国发的高岭(一个可耻的叛徒),成为了市场空头主力。

话分两头。

当时有一家公司叫作中经开——中国经济开发有限公司,其高层领导多数为财政部官员,这位刚刚一命呜呼的名列胡润富豪榜前列,身价70多亿(风险投资的收益还没有计算进去)的魏东先生,就是其中之一。

《国债“327“事件感想》“327”国债期货事件虽已过去多年,但其所暴露的期货市场存在的问题并未得到根本解决。

目前,我国股指期货已经推出,国债期货的再推出已提上日程,为了我国债期货市场重新开盘,也为了我国期货市场能够健康发展,让我们一起来对此事件加以分析。

一、“327”事件回顾发生在xx年的“327”国债事件,其主角就是在上海证券交易所上市交易的xx年7月发行的三年期国债期货品种的代号。

该品种的交割期为xx年6月。

政府宣布发行xx年三年期凭证式及无记名式国库券以及“327”国债贴息消息逐渐明朗,致使全国各地国债期货市场均出现向上突破行情。

2月23日,开盘即出现巨量,327品种价位由148.50上升攀至151.98,毫无疑问,市场上存在严重的违规操作,下午临收市的最后7分钟突然出现1056万口合约空单。

而327劵本品流通量只有246.8亿元,因而引起了价格的大幅下跌,使大批投资者血本无归。

之后又屡次出现的违规交易,迫使中国证监会5月18日发出了《关于暂停国债期货交易试点的紧急通知》。

这次事件给了我们很大的启示,即金融衍生商品的交易风险远远超过了现货交易的风险,国债期货交易不同于股票交易,它由于实行较低比率的保证金制度,可以“以小博大”,因此参与者在看到较高获利机会的同时,也要正视其背后所隐藏的巨大风险性。

我国在再次推出国债期货之前,一定先要做好期货市场的法制建设和宏观管理。

二、国际经验借鉴众所周知,美国是发展期货市场较早的国家,我国目前仅处于发展的初期,而美国已经进入成熟阶段,下面我们通过中美两国的国债期货交易的比较,就能从中找出深层次的原因,并将美国发展国债期货市场的有利经验加以借鉴。

(一)国债期货市场产生的目的70年代初期以后,受两次“石油危机”的影响,美国的通货膨胀日趋严重。

美国政府进行了两次利率调整,结果使利率的波幅更剧烈,导致国债和长期债券的利率也随之发生剧烈波动,这给持有者带来了极大的利率风险。

327国债该事件发生的原因有哪些?什么是根本原因?原因1、现券市场不发达、券种及期限结构不合理2、当时国债期货不是典型意义的国债期货3、缺乏统一的法规与监管体系4、在管理上存在用现货机制管理期货的误区根本原因在于当时市场条件的不成熟及对金融期货缺乏统一的监管与相应的风险控制经验。

2.政府对国债进行保值贴补是否符合利率市场化的需求?.政府对国债进行一定的保值贴补是将利率与指标挂钩,国外也有过贴补的先例,但当时政府调息大大出乎了所有人的意料“最意外的是当时上交所总经理尉文渊,他做梦都没有想到中国国债贴息会如此方式,美联储调息时都是0.25%地调,咱们一下子竟然就是5个百分点。

”“保值贴补率”提高到12.98%。

这必然与利率市场化相违背,也显示出当时国内市场的不健全。

327事件的发生对金融风险监管的启示是什么?启示;其一,缺少必要市场条件的金融期货品种本身就蕴藏着巨大的风险。

这主要是指国债期货赖以存在的利率机制市场化并没有形成,金融现货市场亦不够完善。

其二,政策风险和信息披露制度不完善是期货市场的重要风险源。

其三,健全和完善交易所管理制度,方可防范期货市场层出不穷的风险。

其四,现代期货交易的风险控制要求计算机系统提供必要的技术保障。

宝延风波“宝延风波发生后”,《证券市场周刊》就发表评论,一针见血地道出了事情的本质所在:“此出股权之争爆出的种种疑问和思考,实在不仅仅是宝安向延中'发难',而是向中国股市'发难'、向初期股市的管理和法规及市场机制的性能'发难'。

这咱'发难'的直接结果并不重要,重要的是宝安以强大的催动力促动中国股市或被动或仓促地走出了襁褓,走向规范成熟,走向和国际惯例的接轨。

”宝延风波平息至今,中国股市经过这些年的风风雨雨,正逐步走向成熟。

回顾那场风波,其意义便突现在我们面前。

且无疑也大大影响了其后《证券法》的有关内容。

也为后来中国产权市场活跃的兼并与重组打响了头炮。

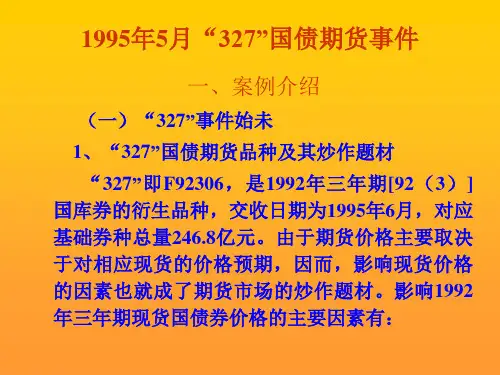

327国债期货事件的案例分析327国债期货事件一( 案例介绍1、事件发生的背景1990年以前,国库券一直是靠行政分配的方式发行的。

国债的转让流通起步于1988年,1990年才形成全国性的二级市场。

个人投资者普遍把国债作为一种变相的长期储蓄存款,很少有进入市场交易的兴趣。

通过多次国际考察,决策者对国际金融市场有了较多的了解,感觉应当有金融工具的创新。

在当时的体制框架内和认识水平上,搞股票指数期货是不可能的,而国债的发行正在受到国家的大力鼓励。

借鉴美国的经验,1992年12月28日,上海证券交易所首次设计并试行推出了12个品种的期货合约。

"327"就是其中的一种。

327是发行于1992年的三年期国债期货的代码,对应1992年发行1995年6月到期的3年期国库券,发行总规模240亿元。

国债又称“金边债券”,是由政府发行保本付息的有价证券,收益稳定但流动性弱。

由于国内国债的流通市场起步晚,直到1990年才形成全国性的二级市场,老百姓普遍将国债视作长期储蓄,认购意愿差强人意,国债只能靠政府行政摊派。

而更为严重的是,起始于1992年的高通胀,到了1994年已达两位数的峰值。

当时我国国债发行及其困难,国债期货交易未被投资者所认识,市场规模小,行情波动也不大。

国债期货试行的两周内,交易清淡,仅成交19口(1口(合约)=1张(合约)=1手(合约)过去期货交易(证券也一样)都是交易员在交易池内喊价,用手势比划,所以就用“口”、“手”来表示成交量的单位。

)1993年7月10日,情况发生了历史性的变化,这一天,财政部颁布了《关于调整国库券发行条件的公告》,公告称,在通货膨胀居高不下的背景下,政府决定将参照中央银行公布的保值贴补率给予一些国债品种的保值补贴。

所谓的保值贴息指得是,由于通货膨胀带来人民币贬值,从而使国债持有者的实际财富减少。

为了补偿国债持有人的这项损失,财政部会拿出一部分钱作为利息的增加,称之为保值贴息。

国债期货 Treasury futures国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。

国债期货属于金融期货的一种,是一种高级的金融衍生工具。

它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下,为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。

国债期货交易的特点期货交易是一种复杂的交易方式,它具有以下不同于现货交易的主要特点:⒈ 国债期货交易不牵涉到国债券所有权的转移,只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。

⒉ 国债期货交易必须在指定的交易场所进行。

期货交易市场以公开化和自由化为宗旨,禁止场外交易和私下对冲。

⒊ 所有的国债期货合同都是标准化合同。

国债期货交易实行保证金制度,是一种杠杆交易。

⒋ 国债期货交易实行无负债的每日结算制度。

⒌ 国债期货交易一般较少发生实物交割现象。

国债期货合约的标准化条款1、交易单位(trading unit):也称合约规模(contract size),是指交易所对每份期货合约规定的交易数量。

2、报价方式(price quotation):是指期货价格的表示方式。

短期国债期货合约的报价方式采取指数报价法,即100减去年收益率。

3、最小变动价位(minimum price change):是指在期货交易中价格每次变动的最小幅度。

4、每日价格波动限制:是指为了限制期货价格的过度涨跌而设立的涨跌停板制度。

5、合约月份(contact months):是指期货合约到期交收的月份。

6、交易时间(trading hours):是指由交易所规定的各种合约在每一交易日可以交易的某一具体时间。

7、最后交易日:在期货交易中,绝大部分成交的合约都是通过反向交易而平仓的,但这种反向交易必须在规定的时间内进行。

这一规定的时间就是最后交易日。

8、交割安排:包括交割的时间、交割的地点、交割的方式,以及可用于交割的标的物的等级等。

9、部位限制:是指交易所规定的某一交易者在一定时间内可以持有期货合约的最大数量。

“327”国债期货事件的成因一、“327”国债期货事件的发生国债期货是一种高级的金融衍生工具,它的产生是为了满足投资者规避利率风险的需求。

国债由政府发行,保证还本付息,风险小,被称为“金边债券”,具有成本低、流动性更强、可信度更高等特点。

但是,当时我国国债发行较难,主要靠行政摊派。

1992年发行的国库券,发行一年多后,二级市场的价格最高时只有80多元,连面值都不到。

行业管理者发现期货这个东西不错,可以提高流动性,推动发行,也比较容易控制,于是奉行“拿来主义”,引进国债期货交易,在二级市场上可以对此进行做多做空的买卖。

1993年10月25日,上海证券交易所国债期货交易开始向社会公众开放。

同时,北京商品交易所在期货交易所中率先推出国债期货交易。

“327”国债期货事件中,“327”是国债期货合约的代号,对应1992年发行,1995年6月到期兑付的3年期国库券,该券发行总量是240亿元人民币。

在1992年到1994年的这几年里,中国面临高通胀压力,银行储蓄存款利率不断调高,国家为了保证国债的顺利发行,对已经发行的国债实行保值贴补。

保值贴补率由财政部根据通胀指数每月公布,因此,对通胀率及保值贴补率的不同预期,成为国债期货炒作的重要因素,也成了“327”国债期货品种的主要多空分歧。

市场上,多空双方对峙的焦点始终是对“327”国债品种到期价格的预测,受到保值贴补率和是否加息的影响,众人看法不一。

以上海万国证券为首的机构,认为在国内通胀局势得到初步控制的情况下,政府会继续加强治理居高不下的通货膨胀,不可能继续提高贴值补贴率,而且国家财力空虚,不太可能拿出一大笔钱来补贴“327”国债利率与市场利率的差,在此国债期货上选择作空的策略;而以中国经济开发总公司为首的机构,认为通货膨胀短期内肯定控制不住,对国债的保值贴补率还会继续上涨,最后“327”国债的到期价格会达到一个高的水平,在此国债期货上选择作多的策略。

由此,上演了一场以保值贴补政策和贴息政策预期为主体的国债博弈过程。

327国债期货事件摘要327国债期货事件是指发生在20XX年3月27日的一次在国内期货市场上的重大事件。

该事件对国内金融市场产生了深远的影响,引起了广泛的关注和讨论。

本文将从事件背景、事件经过、影响分析以及对未来的展望等方面对该事件进行详细的介绍和分析。

事件背景国债期货是指以国债作为标的物的期货合约。

国债期货市场作为金融市场的重要组成部分,具有重要的市场价值和风险。

在20XX年3月27日之前,国内国债期货市场一直表现稳定,交易活跃度较高。

事件经过20XX年3月27日,国内国债期货市场突然发生连续暴跌的情况,引起了市场的广泛关注。

经过后续调查和分析,该事件最初起因于市场流动性的降低以及大规模的抛售压力。

具体的事件经过如下: 1. 清晨,市场开始出现大量的抛售压力,许多投资者纷纷减持国债期货合约。

2. 抛售压力导致国债期货价格迅速下跌,引发其他投资者的恐慌和哄抢。

3.交易所采取了临时措施,限制了交易的频率和抛售的数量,但这并没有改变市场下跌的趋势。

4. 国债期货市场在当天下午暴跌超过10%,创下了历史新低。

5. 在这一天结束后,市场依旧动荡不安,投资者对国债期货市场的信心受到了严重打击。

影响分析327国债期货事件对国内金融市场产生了深远的影响,其主要影响如下:1. 大规模抛售导致市场恐慌该事件的核心是大规模的抛售压力,导致市场出现恐慌情绪。

投资者纷纷减持国债期货合约,使得价格下跌。

这种恐慌情绪传导至其他金融市场,使得整个金融市场受到了广泛的冲击。

2. 流动性紧缩抛售压力的增加导致市场流动性降低。

在事件当天,交易所采取了临时措施限制交易频率和抛售数量,这进一步加剧了市场的不稳定性。

投资者难以及时卖出持有的国债期货合约,流动性紧缩成为市场的一大问题。

3. 投资者信心受挫327国债期货事件对投资者的影响不仅在于经济损失,更重要的是对投资者信心的打击。

投资者对国债期货市场的信心受到严重影响,重新评估风险,并对未来的市场表现持更为悲观的态度。

案例:关于327国债期货事件的三篇回忆总结文章第一篇上海证券交易所327国债期货事件回顾我国国债期货从正式上市到暂停交易的近30个月的运行过程,对认识我国期货市场风险控制的重要性不无裨益。

“327”国债期货风波概述1992年12月28日,上海证券交易所首先向证券商自营推出了国债期货交易。

此时,国债期货尚未对公众开放,交投清淡,并未引起投资者的兴趣。

1993年10月25日,上证所国债期货交易向社会公众开放。

与此同时,北京商品交易所在期货交易所中率先推出国债期货交易。

1994年至1995年春节前,国债期货飞速发展,全国开设国债期货的交易场所从两家陡然增加到14家(包括两个证券交易所、两个证券交易中心以及10个商品交易所)。

由于股票市场的低迷和钢材、煤炭、食糖等大宗商品期货品种相继被暂停,大量资金云集国债期货市场尤其是上海证券交易所。

1994年全国国债期货市场总成交量达28万亿元。

在“327”风波爆发前的数月中,上证所“314”国债合约上已出现数家机构联手操纵市场,日价格波幅达3元的异常行情。

1995年2月23日,财政部公布的1995年新债发行量被市场人士视为利多,加之“327”国债本身贴息消息日趋明朗,致使全国各地国债期货市场均出现向上突破行情。

上证所327合约空方主力在148.50价位封盘失败、行情飙升后蓄意违规。

16点22分之后,空方主力大量透支交易,以千万手的巨量空单,将价格打压至147.50元收盘,使327合约暴跌,并使当日开仓的多头全线爆仓,造成了传媒所称的“中国的巴林事件”。

“327”风波之后,各交易所采取了提高保证金比例、设置涨跌停板等措施以抑制国债期货的投机气氛。

但因国债期货的特殊性和当时的经济形势,其交易中仍风波不断,并于5月10日酿出“319”风波。

5月17日,中国证监会鉴于中国目前尚不具备开展国债期货的基本条件,作出了暂停国债期货交易试点的决定。

至此,中国第一个金融期货品种宣告夭折。