文言句式和词类活用

- 格式:doc

- 大小:117.50 KB

- 文档页数:8

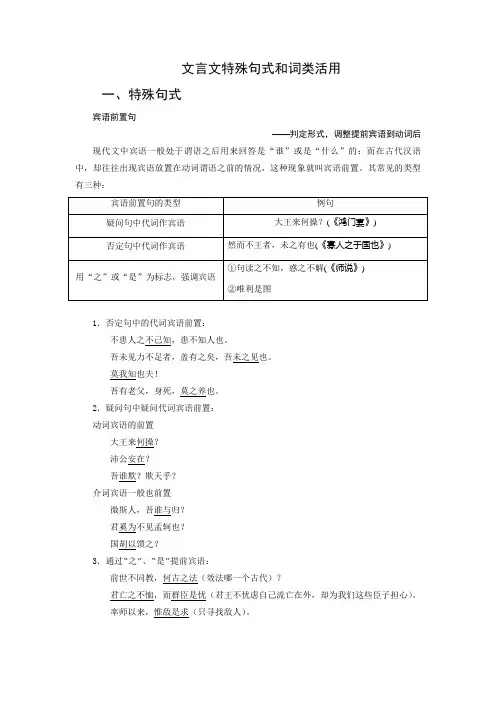

文言文特殊句式和词类活用一、特殊句式宾语前置句——判定形式,调整提前宾语到动词后现代文中宾语一般处于谓语之后用来回答是“谁”或是“什么”的;而在古代汉语中,却往往出现宾语放置在动词谓语之前的情况,这种现象就叫宾语前置。

其常见的类型有三种:1.否定句中的代词宾语前置:不患人之不己知,患不知人也。

吾未见力不足者,盖有之矣,吾未之见也。

莫我知也夫!吾有老父,身死,莫之养也。

2.疑问句中疑问代词宾语前置:动词宾语的前置大王来何操?沛公安在?吾谁欺?欺天乎?介词宾语一般也前置微斯人,吾谁与归?君奚为不见孟轲也?国胡以馈之?3.通过“之”、“是”提前宾语:前世不同教,何古之法(效法哪一个古代)?君亡之不恤,而群臣是忧(君王不忧虑自己流亡在外,却为我们这些臣子担心)。

率师以来,惟敌是求(只寻找敌人)。

[应用体验]阅读下面的文言文,翻译画线的句子。

孔子见齐景公,景公致廪丘以为养。

孔子辞不受,入谓弟子曰:“吾闻君子当功以受禄。

今说景公,景公未之行而赐之廪丘,其不知丘亦甚矣。

”令弟子趣驾,辞而行。

孔子布衣也,官在鲁司寇。

万乘难与比行,三王之佐不显焉,取舍不苟也夫!(节选自《吕氏春秋·高义》) 今说景公,景公未之行而赐之廪丘,其不知丘亦甚矣。

译文:今天我游说景公,景公并没有采纳我的建议,却赐给我廪丘邑,他太不了解我了。

定语后置句——察看标志词,译成定语修饰中心词定语后置句是指为了强调和突出定语所表现的内容,把定语放到了中心词之后的一种特殊的文言句式。

定语后置句的形式主要有两种:带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬。

处江湖之远,则忧其民。

亲昆弟在真定者,已遣人存问。

命子封帅车二百乘以伐京。

孟尝君予车五十乘,金五百斤。

[应用体验]阅读下面的文言文,翻译画线的句子。

欧阳公讳晔,字日华。

自为布衣,非其义,不辄受人之遗。

少而所与亲旧,后或甚贵,终身不造其门。

初为随州推官,治狱之难决者三十六。

大洪山奇峰寺聚僧数百人,转运使疑其积物多而僧为奸利,命公往籍之。

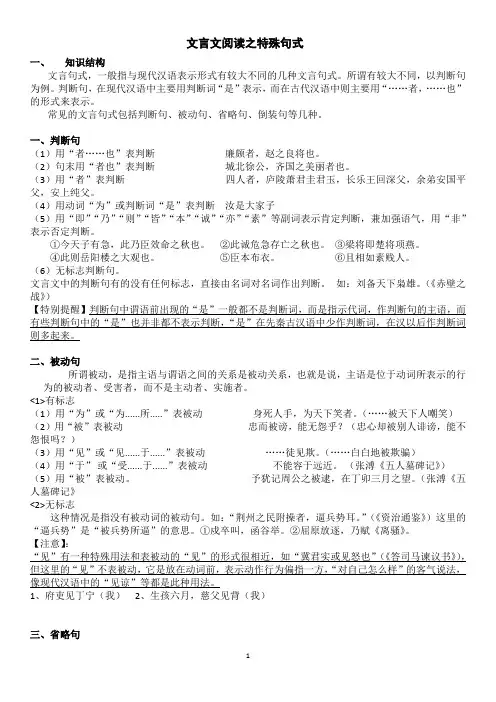

文言文阅读之特殊句式一、知识结构文言句式,一般指与现代汉语表示形式有较大不同的几种文言句式。

所谓有较大不同,以判断句为例。

判断句,在现代汉语中主要用判断词“是”表示,而在古代汉语中则主要用“……者,……也”的形式来表示。

常见的文言句式包括判断句、被动句、省略句、倒装句等几种。

一、判断句(1)用“者……也”表判断廉颇者,赵之良将也。

(2)句末用“者也”表判断城北徐公,齐国之美丽者也。

(3)用“者”表判断四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(4)用动词“为”或判断词“是”表判断汝是大家子(5)用“即”“乃”“则”“皆”“本”“诚”“亦”“素”等副词表示肯定判断,兼加强语气,用“非”表示否定判断。

①今天子有急,此乃臣效命之秋也。

②此诚危急存亡之秋也。

③梁将即楚将项燕。

④此则岳阳楼之大观也。

⑤臣本布衣。

⑥且相如素贱人。

(6)无标志判断句。

文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。

如:刘备天下枭雄。

(《赤壁之战》)【特别提醒】判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

二、被动句所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是位于动词所表示的行为的被动者、受害者,而不是主动者、实施者。

<1>有标志(1)用“为”或“为......所.....”表被动身死人手,为天下笑者。

(……被天下人嘲笑)(2)用“被”表被动忠而被谤,能无怨乎?(忠心却被别人诽谤,能不怨恨吗?)(3)用“见”或“见......于......”表被动……徒见欺。

(……白白地被欺骗)(4)用“于”或“受......于......”表被动不能容于远近。

(张溥《五人墓碑记》)(5)用“被”表被动。

予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。

(张溥《五人墓碑记》<2>无标志这种情况是指没有被动词的被动句。

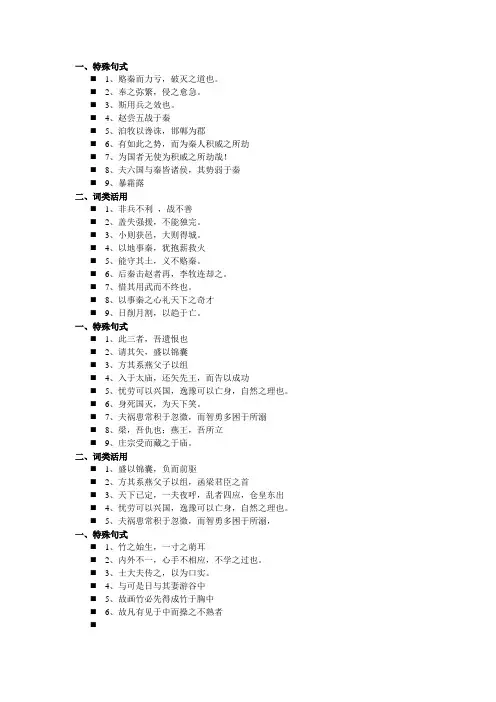

⏹1、赂秦而力亏,破灭之道也。

⏹2、奉之弥繁,侵之愈急。

⏹3、斯用兵之效也。

⏹4、赵尝五战于秦⏹5、洎牧以谗诛,邯郸为郡⏹6、有如此之势,而为秦人积威之所劫⏹7、为国者无使为积威之所劫哉!⏹8、夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦⏹9、暴霜露二、词类活用⏹1、非兵不利,战不善⏹2、盖失强援,不能独完。

⏹3、小则获邑,大则得城。

⏹4、以地事秦,犹抱薪救火⏹5、能守其土,义不赂秦。

⏹6、后秦击赵者再,李牧连却之。

⏹7、惜其用武而不终也。

⏹8、以事秦之心礼天下之奇才⏹9、日削月割,以趋于亡。

一、特殊句式⏹1、此三者,吾遗恨也⏹2、请其矢,盛以锦囊⏹3、方其系燕父子以组⏹4、入于太庙,还矢先王,而告以成功⏹5、忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

⏹6、身死国灭,为天下笑。

⏹7、夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺⏹8、梁,吾仇也;燕王,吾所立⏹9、庄宗受而藏之于庙。

二、词类活用⏹1、盛以锦囊,负而前驱⏹2、方其系燕父子以组,函梁君臣之首⏹3、天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出⏹4、忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

⏹5、夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,一、特殊句式⏹1、竹之始生,一寸之萌耳⏹2、内外不一,心手不相应,不学之过也。

⏹3、士大夫传之,以为口实。

⏹4、与可是日与其妻游谷中⏹5、故画竹必先得成竹于胸中⏹6、故凡有见于中而操之不熟者⏹1、惟兄嫂是依2、中年,兄殁南方,吾与汝俱幼,从嫂归葬河阳。

既又与汝就食江南。

3、未可以为信也。

4、东野之书,耿兰之报,何为而在吾侧也?5、吾曰:“是疾也,江南之人,常常有之。

”未始以为忧也。

6、吾实为之,其又何尤!7、自今已往,吾其无意于人世矣!8、当求数顷之田于伊颍之上9、吾念汝从于东,东亦客也,不可以久10、盖东野之使者,不知问家人以月日;二、词类活用⏹1、图久远者,莫如西归,将成家而致汝。

⏹2、吾兄之盛德而夭其嗣乎?⏹3、毛血日益衰,志气日益微特殊句式⏹1、凡长安豪富人为观游及卖果者,皆争迎取养。

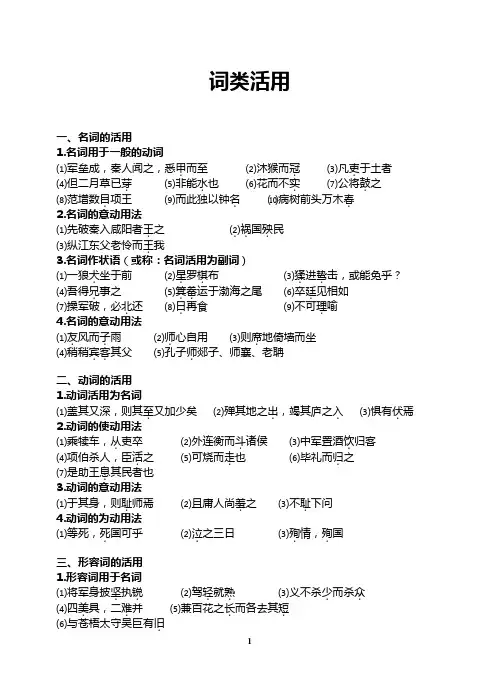

词类活用一、名词的活用1.名词用于一般的动词⑴军垒成,秦人闻之,悉甲.而至⑵沐猴而冠.⑶凡吏.于土者⑷但二月草已芽.⑸非能水.也⑹花而不实.⑺公将鼓.之⑻范增数目.项王⑼而此独以钟名.⑽病树前头万木春.2.名词的意动用法⑴先破秦入咸阳者王.之⑵.祸.国殃.民⑶纵江东父老怜而王.我3.名词作状语(或称:名词活用为副词)⑴一狼犬.坐于前⑵星.罗棋.布⑶猱.进鸷.击,或能免乎?⑷吾得兄.事之⑸箕畚..运于渤海之尾⑹卒廷.见相如⑺操军破,必北.还⑻日.再食⑼不可理.喻4.名词的意动用法⑴友.风而子.雨⑵师.心自用⑶则席.地倚墙而坐⑷稍稍宾客..其父⑸孔子师.郯子、师襄、老聃二、动词的活用1.动词活用为名词⑴盖其又深,则其至.又加少矣⑵殚其地之出.,竭其庐之入.⑶惧有伏.焉2.动词的使动用法⑴乘犊车,从.吏卒⑵外连衡而斗.诸侯⑶中军置酒饮.归客⑷项伯杀人,臣活.之⑸可烧而走.也⑹毕礼而归.之⑺是助王息.其民者也3.动词的意动用法⑴于其身,则耻.师焉⑵且庸人尚羞.之⑶不耻.下问4.动词的为动用法⑴等死,死.国可乎⑵泣.之三日⑶殉.情,殉.国三、形容词的活用1.形容词用于名词⑴将军身披坚.执锐.⑵驾轻.就熟.⑶义不杀少.而杀众.⑷四美.具,二难.并⑸兼百花之长.而各去其短.⑹与苍梧太守吴巨有旧.2.形容词用于动词⑴素善.留侯张良⑵山多.石少.土⑶卒使上官大夫短.屈原于顷襄王3.形容词的使动用法⑴曲.突徙薪亡恩泽⑵必先苦.其心志,劳.其筋骨⑶春风又绿.江南岸⑷大王必欲急.臣⑸富.国强.兵⑹足以荣.汝身⑺固.国不以山溪之险⑻可以为富安..天下⑼寂寥无人,凄.神寒.骨4.形容词的意动用法⑴吾妻之美.我者,私我也⑵且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻.伯夷之义⑶而从者多艰.其晨昏之往来⑷父利.其然也⑸其家甚智.其子⑹是.古非.今四、数词的活用数词有的可以活用为动词⑴此三子者,……与臣而将四.焉⑵二三..其德⑶六王毕,四海一.⑷庾仲初作《扬都赋》成以呈庾亮,亮以亲族之怀,大为其名价,云“可三.《二京》,四.《三都》。

这里所说的文言常用句式,是指与现代汉语里相应的在表达方式上有所不同的句式,以及一些成为定型的习惯格式。

(一)判断句的格式文言文里的判断句,一般不用判断词,而是径直用名词或名词短语作谓语表示判断,并往往借助于一些助词、语气词、副词来表示或加强判断的语气。

主要格式有以下几种:1.主语后用助词“者”表提顿,谓语后用语气词“也”煞尾。

如:①廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》)②师者,所以传道受业解惑也。

(《师说》)2.只在主语后用“者”表提顿。

如:①粟者,民之所种。

(《论贵粟疏>)3.只在谓语后用“也”煞尾。

如:①此世所以不传也。

(《石钟山记))②道之所存,师之所存也。

(《师说>)4.“者~也”都不用。

如:①此人力士。

(《信陵君窃符救赵))②刘备天下枭雄。

(<赤壁之战>)5.谓语前用副词“乃”“即”“必”“则”等加强肯定语气。

如:①臣乃市井鼓刀屠者。

(《信陵君窃符救赵>)②夺项王天下者,必沛公也。

(《鸿门宴》)③此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记))6.用副词“非”表否定判断。

如:①人非生而知之者。

(<师说))②拾视之,非字而画。

(《促织》)(二)被动句的格式文言里的被动句,常借助于一定的介词、助词、助动词来造成被动的格式。

1.用介词“为”引进行为的主动者。

如:①炮台悉为逆据。

(《三元里抗英》)②兔不可复得,而身为宋国笑。

(《五蠹》)2.用介词“于”引进行为的主动者。

如:①夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。

(《廉颇蔺相如列传》)②不拘于时,学于余。

(《师说》)3.用介词“被”表被动,“被”的宾语往往省略。

如:①内一人说是西洋兵头,亦被杀死。

(《三元里抗英》)②信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?(《屈原列传》)4.用助动词“见”表被动。

如:①欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺。

②非独见病,亦以病吾子。

(《答韦中立论师道书》)5.用“为……所……”的格式表被动“为”是介词,引进行为的主动者。

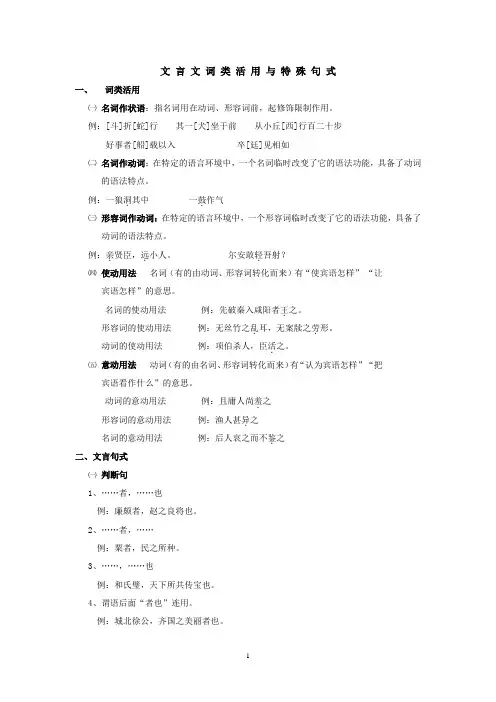

文言文词类活用与特殊句式一、词类活用㈠名词作状语:指名词用在动词、形容词前,起修饰限制作用。

例:[斗]折[蛇]行其一[犬]坐于前从小丘[西]行百二十步好事者[船]载以入卒[廷]见相如㈡名词作动词:在特定的语言环境中,一个名词临时改变了它的语法功能,具备了动词的语法特点。

例:一狼洞.其中一鼓.作气㈢形容词作动词:在特定的语言环境中,一个形容词临时改变了它的语法功能,具备了动词的语法特点。

例:亲.贤臣,远.小人。

尔安敢轻.吾射?㈣使动用法名词(有的由动词、形容词转化而来)有“使宾语怎样”“让宾语怎样”的意思。

名词的使动用法例:先破秦入咸阳者王.之。

形容词的使动用法例:无丝竹之乱.耳,无案牍之劳.形。

动词的使动用法例:项伯杀人,臣活.之。

㈤意动用法动词(有的由名词、形容词转化而来)有“认为宾语怎样”“把宾语看作什么”的意思。

动词的意动用法例:且庸人尚羞.之形容词的意动用法例:渔人甚异.之名词的意动用法例:后人哀之而不鉴.之二、文言句式㈠判断句1、……者,……也例:廉颇者,赵之良将也。

2、……者,……例:粟者,民之所种。

3、……,……也例:和氏璧,天下所共传宝也。

4、谓语后面“者也”连用。

例:城北徐公,齐国之美丽者也。

5、“者”、“也”全无,直接用名词充当谓语表判断。

例:刘备,天下枭雄。

6、用“为”表判断。

例:如今人方为.刀俎,我为.鱼肉。

7、用“乃”、“则”、“即”、“非”等表判断,有时也与“也”连用。

例:当立者乃.公子扶苏此则.岳阳楼之大观也吾翁即.汝翁城非不高也,池非.不深也,兵革非.不坚利也……㈡被动句1、用“于”引起行动的主动者,表被动例:君幸于.赵王2、用“见”“见……于……”“受……于……”表被动例:徒见.欺臣诚恐见.欺于.王而负赵吾不能举全吴之地,十万之众,受.制于.人3、用“为”“为……所……”表被动例:身客死于秦,为.天下笑。

今不速往,恐为.操所.先。

4、无被动词,主语是行动的接受者例:戍卒叫,函谷举。

•初中文言文特殊句式初中阶段常见的文言文特殊句式有四种:判断句、省略句、被动句、倒装句。

一、判断句对客观事物表示肯定或否定,构成判断与被判断关系的句子,叫判断句。

通常由以下几种方式构成:1.以虚词配合一定的句式表示的判断句,如借用“者”、“也”等词构成。

(l)陈胜者,阳城人也《陈涉世家》(2)夫战,勇气也《曹刿论战》2.借助于“乃”、“是”、“为”、“则”、“悉”、“本”等词构成。

(1)当立者乃公子扶苏《陈涉世家》(2)斯是陋室《陋室铭》3.“者”、“也”都省略,单以名词或名词性短语作谓语来表示判断,也是文言文中判断句的一种形式。

(1)七略四库,天子之书《黄生借书说》(2)汗牛塞屋,富贵家之书《黄生借书说》二、省略句1.主语省略(1)永州之野产异蛇,[蛇]黑质而白章《捕蛇者说》(2)[桃花源中人]“见渔人,乃大惊《桃花源记》2.谓语省略(1)一鼓作气,再[鼓]而衰,三[鼓]而竭《曹刿论战》(2)陈涉自立为将军,[立]吴广为都尉《陈涉世家》3.宾语省略(l)上使[扶苏]外将兵《陈涉世家》(2)便要[渔人]还家《桃花源记》4.介词省略(l)置[于]人所罾鱼腹中《陈涉世家》(2)武陵人[以]捕鱼为业《桃花源记》三、被动句l.用“为……所……”、“为所”表示被动。

(1)其印为予群从所得《活板》(2)为乡里所患《周处》2.用“为+动词”表示被动。

(1)吴广素爱人,士卒多为用者《陈涉世家》(2)兔不可复得,而身为宋国笑《守株待兔》3.用“于”表示被动。

(1)只辱于奴隶人之手《马说》(2)得幸于武宗《乐工罗程》四、倒装句1.主谓倒装(1)甚矣,汝之不惠《愚公移山》(2)悲哉世也《公之侨献琴》2.宾语前置a.用助词“之”使宾语提前何陋之有《陋室铭》b.疑问代词作宾语,放在动词或介词的前面吾谁与归《岳阳楼记》3.定语后置常用“者”作标志,翻译时放在名词前面。

(1)盖简桃核修狭者为之《核舟记》(2)马之千里者,一食或尽粟一石《马说》4.介宾短语后置它相当于现代汉语的状语,翻译时应放在谓语前。

第3讲词类活用和文言句式一、词类活用分类练词类活用是指某些实词在特定的语言环境中,临时具有的某种新的语法功能,而这种语法功能与现代汉语相比具有明显的不同。

词类活用主要包括名词的活用、动词的活用、形容词的活用3类。

(一)名词的活用1.名词作状语凡是谓语前面的名词如果不是主语,则必然活用作了状语。

文言文中名词后面带了宾语,该名词活用作了动词。

名词用作使动词,是指这个名词带了宾语,并且使宾语所代表的人或事物变成了这个名词所代表的人或事物。

名词用作意动词,是把它后面的宾语所代表的人或事物看作这个名词所代表的人或事物。

1.动词用作名词当这个动词在句子中具有明显的表示人与事物的意义时,即活用为名词。

动词的使动或为动用法一般只限于不及物动词。

不及物动词本来不带宾语,用于使动或为动时,后面就可以带宾语。

1.形容词用作名词当形容词处在句中主语或宾语的位置,它已不再表示人或事物的性质或特征,而是表示具有某种性质或特征的人或事物时,即活用为名词。

指形容词带宾语后,具有了动词的性质,它和宾语的关系是动宾关系。

形容词带上宾语后,使宾语所表示的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态,这就是形容词的使动用法。

形容词的意动用法,就是把形容词放在宾语前面,表示主观上认为(觉得)宾语所表示的事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

二、文言句式分类练《考试说明》明确规定需要掌握的4类与现代汉语不同的文言句式是:判断句、被动句、宾语前置句、省略句。

(其他如状语后置句、定语后置句、主谓倒装句、固定句等,《考试说明》虽未作明确要求,但也需要掌握)对于文言句式的考查往往在断句题中有涉及,更是文言文翻译的重要采分点之一,这就要求考生熟练掌握文言句式的特点及翻译方法,以便迅速准确翻译句子。

(一)判断句——分清类别,添加成含有“是”的句子1.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

楚俗信巫不信医,自三代以来为然,今为甚。

凡疾不计久近浅深,药一入口不效,即屏.去。

本文言特殊句式和词类活用一、判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

文言文判断句最显著的特点就是基本上不用判断词“是”来表示,而往往让名词或名词性短语直接充当谓语,对主语进行判断,其句式有如下几种表示法:1•用“者”也”表判断。

“……者,……也。

”这是文言判断句最常见的形式。

主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。

如:“陈胜者,阳城人也。

”(陈胜是阳城人)“廉颇者,赵之良将也。

”(廉颇是赵国的良将)2•句末用“也”表判断。

“……,……也。

”判断句中,有时“者”和“也”不一定同时出现,一般省略"者",只用“也”表判断。

如:“操虽托名汉相,其实汉贼也。

”(《资治通鉴》)“……者也。

”在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示提顿,只起称代作用。

这种判断句,在文言文中也比较常见。

如:“城北徐公,齐国之美丽者也。

”(《战国策•齐策》)3•用“者”表判断“四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

”(王安石《游褒禅山记》)4. 在文言文中有时为了加强判断的语气,往往在动词谓语前加副词“乃、必、亦、即、诚、皆、则”等。

如:环滁皆山也。

(《醉翁亭记》)当立者乃公子扶苏。

(《陈涉世家》)其季父项梁,梁父即楚将项燕。

(《史记?项羽本纪》)此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)5. 用动词“为”“是”表判断。

其中“是”表判断,要注意和用作代词的“是”的区别。

例如:故今之墓中全乎为五人也。

(张溥《五人墓碑记》)如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(司马迁《鸿门宴》)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(陶渊明《桃花源记》)巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并。

(司马光《赤壁之战》)石之铿然有声者,所在皆是也。

(代词,这样)(苏轼《石钟山记》)同行十二年,不知木兰是女郎。

(《木兰诗》)需要注意的是,判断句中谓语前出现的“是” 一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

初中文言文句式初中阶段常见的文言文特殊句式有四种:判断句、倒装句、省略句、被动句。

一、判断句对客观事物表示肯定或否定,构成判断与被判断关系的句子,叫判断句。

文言文中,判断句有以下八种形式:(—)、用“者,也”来表示。

1、陈胜者,阳城人也《陈涉世家》2、诸葛孔明者,卧龙也《隆中对》3、吾之妻美我者,私我也《邹忌讽齐王纳谏》(二)、用“者也”来表示,即主语后面不用“,”号。

1、食马者,不知其能千里而食也《马说》2、望之蔚然而深秀者,琅琊也《醉翁亭记》3、醒能述以文者,太守也《醉翁亭记》4、然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝知殊遇,欲报之于殿下也《出师表》(三)、用“者也”表示判断,翻译时“者也”不译。

1、二者不可兼得,舍鱼而取熊掌者也《鱼我所欲也》2、予谓菊,花之隐逸者也《爱莲说》3、莲,花之君子者也《爱莲说》4、城北徐公,齐国之美丽者也《邹忌讽齐王纳谏》(四)、用“也”来表示。

这有两种情况:(1)主语后有“,”号,翻译时便去掉“,”号,再加“是”。

1、奂山山市,邑八景之一也《山市》2、夫战,勇气也《曹刿论战》3、知之为知之,不知为不知,是知也《<论语>十则》4、南阳刘子骥,高尚士也《桃花源记》5、浙江之潮,天下之伟观也《观潮》6、孤之有孔明,犹鱼之有水也《隆中对》(2)主语后无“,”号,只在主语后加“是”,“也”字不译。

1、鱼我所欲也《鱼我所欲也》2、环滁皆山也《醉翁亭记》3、此则岳阳楼之大观也《岳阳楼记》4、此诚危急存亡之秋也《出师表》5、先生不知何许人也《五柳先生传》6、此庸夫之怒也《唐雎不辱使命》(五)、用动词“为”作判断,把“为”直接翻译成“是”,语序不变。

1、此为何若人《公输》2、为与此同类《公输》3、天下为公《大道之行也》4、4、号为张楚《陈涉世家》5、中峨冠而多髯者为东坡《核舟记》6、此不为远者小而近者大乎《两小儿辩日》(六)、用副词表示判断,这个副词不代替判断词,所以翻译时副词照样译,只在其后加判断词“是”。

文言句式与词类活用一、文言句式课标《考试说明》规定的“与现代汉语不同的句式”主要有:判断句、被动句、宾语前置句、成分省略句等。

(一)判断句文言文判断句最显著的特点就是基本上不用判断词“是”来表示,而往往让名词或名词性短语直接充当谓语,对主语进行判断。

文言文中常用以下几种形式表示判断:被动句是指主语与谓语之间的关系是被动关系,主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者。

被动句主要有以下几种形式:文言文语句中,根据习惯省略某词或某种成分的句子叫省略句。

有承前省、蒙后省、承宾省、对话省以及概括性省略等。

省略句主要有五种形式:(四)变式句语序与现代汉语不同的文言句式总称为变式句,主要有主谓倒装、宾语前置、定语后置、介词结构后置等。

掌握这些变式句的特点,有助于理解和翻译文言文。

固定句式也叫固定结构或凝固结构。

它的语法特点就是由一些不同词性的词凝结在一起,固定成为一种句法格式,表达一种新的语法意义,约定俗成,经久不变。

熟练地掌握这些句式,可以收到事半功倍的效果,对快速、正确地翻译非常有帮助。

常见的文言固定句式分类归纳如下:1.“无以”“无从”,译为“没有用来……的(办法)”。

例:故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

(《荀子·劝学》)译文:因此不积累每一小步,就无法到达千里之外;不汇集细微的水流,就无法形成江海。

2.“……,抑……”,译为“是……,还是……”或“……,或者……”。

例:抑本其成败之迹,而皆自于人欤?(《伶官传序》)译文:或者考察其成败的事迹,不都是由于人事所决定的吗?3.“有所”,译为“有……的”。

(人、物、事)例:死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

(《鱼我所欲也》)译文:死也是我厌恶的,(但是我)厌恶的还有比死更严重的,所以祸患(也)有(我)不躲避的。

4.“无所”,译为“没有……的”。

(人、物、事)例:质明,避哨竹林中,逻者数十骑,几无所逃死。

(《指南录后序》)译文:天刚亮时,在竹林里躲避哨兵,(碰到)几十名巡逻的骑兵,几乎没法逃脱而死。

5.“如何”“奈何”“若何”,译为“把……怎么办呢?”“对……怎么样呢?”,如果中间没有插入名词、代词或词组,则译为“怎么,怎么样,怎么办”。

有询问怎么处理的意思。

例:今者出,未辞也,为之奈何?(《鸿门宴》)译文:(沛公说:)现在出来了,没有告辞,这该怎么办呢?6.“如……何”,译为“把……怎么样”。

例:如太行、王屋何?(《愚公移山》)译文:能把太行、王屋怎么样呢?7.“奈……何”,译为“把……怎么办”。

例:三老不来还,奈之何?(《西门豹治邺》)译文:三老不回来,把他们怎么办?8.“是故”“是以”,译为“因此,所以”。

例:是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

(《师说》)译文:因此,无论(身份)高贵还是低贱,无论年龄大还是小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

9.“所以”,译为“用来……的”“……的原因”“……的方法”。

例:臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。

(《廉颇蔺相如列传》)译文:我们离开父母亲属来侍奉您的原因,只是仰慕您的崇高品德。

10.“不亦……乎”,译为“不也是……吗”。

例:学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?(《论语》)译文:(孔子说:)学习并且经常温习所学知识,不也是高兴的吗?有志同道合的朋友从远方来,不也是快乐的吗?别人不理解自己,自己也不生气,不也是有道德的人吗?11.“有以……”“无以……”,译为“有可以拿来……的”“没有可以拿来……的”。

例(1):吾终当有以活汝。

(《中山狼传》)译文:我总会有可以用来使你活下去的办法。

例(2):军中无以为乐。

(《鸿门宴》)译文:军营里没有可以用来作乐的东西。

12.“庸……乎”,译为“哪……呢”。

例:吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?(《师说》)译文:我以道理为师,哪管他年龄比我大(还是)比我小呢?13.“其……乎(邪)”,译为“难道……吗”。

例:其真无马邪?其真不知马也。

(《马说》)译文:难道真的没有千里马吗?是他们真的不知道千里马啊!14.“得无……乎”“得无……耶”,译为“恐怕……吧”或“莫非……吧”。

例:若翁廉,若辈得无苦贫乎?(《记王忠肃公翱事》)译文:你们的老人很廉洁,你们恐怕不免穷困吧?15.“无乃……乎(与)”,译为“恐怕……吧”。

例:无乃尔是过与?(《论语》)译文:恐怕应该责备你们吧?16.“……之谓也”“其……之谓也”“其……之谓乎”,译为“说的就是……啊”“大概说的就是……吧”。

例:谚所谓“辅车相依,唇亡齿寒”者,其虞虢之谓也。

(《左传》)译文:民谚中说的“面颊与牙床骨相连,嘴唇没有了,牙齿就会感到寒冷”,大概说的就是虞国与虢国的关系吧。

17.“孰与”“以……孰”,译为“比……怎么样”;“孰若”,译为“哪里比得上”。

例:公之视廉将军孰与秦王?(《廉颇蔺相如列传》)译文:你们看廉将军和秦王相比,怎么样呢?18.“然则”,译为“既然如此,那么”。

例:是进亦忧,退亦忧。

然则何时而乐耶?(《岳阳楼记》)译文:这样做官也担忧,不做官也担忧。

既然如此,那么什么时候才能快乐呢?19.“有……者”,译为“有个……人”。

例:邑有成名者,操童子业,久不售。

(《促织》)译文:县里有一个叫成名的人,读书考秀才,但是多次没有考中。

20.“与其……孰若(无宁)……”,译为“与其……,哪里比得上(不如)……”。

例:与其坐而待亡,孰若起而拯之?(《冯婉贞》)译文:与其坐着等死,哪里比得上奋起抵抗拯救我们的村庄?[即时小练]一、宾语前置1.是区区者,何难之有?吾侪愿尽力焉,沿途以行乞所得,供先生食。

(2014·高考重庆卷)译文:这是区区小事,____________________?我们愿意为此尽力,用沿途乞讨得到的钱物,供给先生食用。

2.金人虽不吾索,吾当与之俱行,求见二酋面责之,庶或万一可济。

(2015·高考全国卷Ⅰ)译文:____________________,我也应当跟太子一起去,求见两位首领当面谴责他们,或许还有成功的可能。

3.使为子孙而为之,则子孙不能我救也。

(2015·高考湖南卷)译文:假使为了子孙而去做这些事,____________________。

4.有滏阳人焦通……(梁)彦光弗之罪,将至州学,令观于孔子庙。

(2015·高考上海卷)译文:有个滏阳人叫焦通……____________________,而将他带到州学,强令他到孔子庙去观摩学习。

5.必不得宋,又且为不义,曷为攻之?(2015·高考天津卷)译文:果真(如果确实)得不到宋国,而且做不道义的事情,____________________?二、定语后置6.人有一方之良,一言之善,必重币不远数百里而师之,以必得乃止。

(2015·高考重庆卷)译文:____________________,____________________,必定携重金不远数百里去拜他为师,一定要得到才罢休。

7.安能以身之察察,受物之汶汶者乎?译文:怎么能让清白的身体____________________?8.缙绅之交于孟祥者,为诗以歌咏之,征予为之记。

(2014·高考湖南卷)译文:____________________,作诗来歌咏它,叫我给它作一篇记。

三、被动句9.筠性弘厚,不以艺能高人,而少擅才名,与刘孝绰见重当世。

(2014·高考四川卷)译文:王筠天性宽弘敦厚,不因有技艺才能而自视高人一等,而且年轻时就有才华名望,____________________。

10.若乃名者,方为薄世笑骂,仆脆怯,尤不足当也。

(2014·高考江苏卷)译文:至于老师的名称,____________________,我懦弱胆怯,更是不足以承担了。

11.而君幸于赵王,故燕王欲结于君。

译文:而你____________________,所以燕王想跟你结交。

四、状语后置12.勿惧以罪,勿止以力。

(2011·高考山东卷)译文:13.古之葬者,厚衣之以薪,藏之中野,不封不树。

后世圣人易之以棺椁。

(2011·高考湖北卷)译文:古代安葬,____________________,埋葬在原野中,不起坟堆,不栽树木。

后来的圣人____________________。

14.晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋。

译文:晋侯、秦伯派兵包围了郑国,____________________。

五、判断句15.殚其财,竭其力,卒不效,且死,乃交责之曰,是医之误,而用巫之晚也。

(2015·高考重庆卷)译文:用尽他们的钱财,耗尽他们的精力,最终不见效,将要死了,反而相互指责说,____________________,而找巫师太晚了。

16.有华生者,世家江北,备谙村落者也。

(2013·高考江西卷)译文:有个姓华的先生,世代家居江北,____________________。

17.既加之以刑,犹以盗目之,是绝其自新之路也。

译文:已经用刑法处罚了他们,还把他们当强盗看待,____________________。

六、主谓倒装18.殓以嫁时之衣,甚矣吾贫可知也。

译文:用出嫁时的衣服(给她)穿上入棺,____________________。

七、其他习惯用法19.将曰:“此事,申饬边臣岂不可,何以使为?”禧惭不能对。

(2017·高考全国卷丙)译文:许将说:“这件事,指示边地官员办理不就行了,________________?”萧禧羞惭不能回答。

20.今欲降之而反戮其使,无乃不可乎?译文:现在我们要使他投降却反倒杀掉他的使者,____________________?二、词类活用常见的词类活用现象表现为以下几种情况:(一)名词用作状语现代汉语里,名词不能直接修饰谓语动词;而在古代汉语里,名词可以直接修饰谓语动词,构成“名+动词(谓语)”现象,我们把这种情况叫名词作状语。

具体判断方法是名词用在动词前,不作主语,因为这个名词前有主语,那这个名词就用作状语。

(二)名词用作动词名词用作动词,一般有以下几种情况:即主语使宾语表示的人或物成为这个名词表示的人或物,简而言之,就是“主语使宾语成为这个名词”。

如:以夭梅病.梅为业以求钱也;先破秦入咸阳者王.之。

其特点如下:主语……名词(动词谓语)……宾成为(客观)使语翻译为“……使(让)……(怎么样)”。

“病”译为“使……病态”,“王”译为“让……为王”。

(四)名词用作意动即主语在主观上认为宾语是这个名词表示的人或物。

如:邑人奇之,稍稍宾客..当年万户侯。

..其父;粪土其特点如下:主语……名词(动词谓语)……宾是(当成)(主观)认为(把)语翻译为“……认为……(怎么样)”或“……把……当成(什么)”。