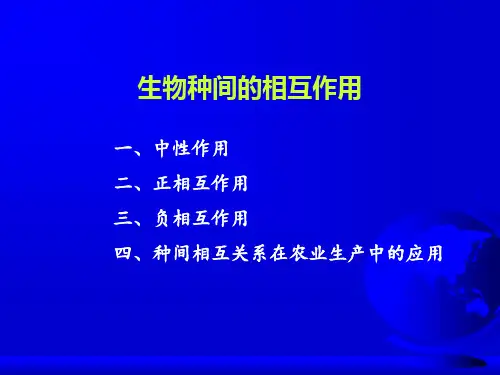

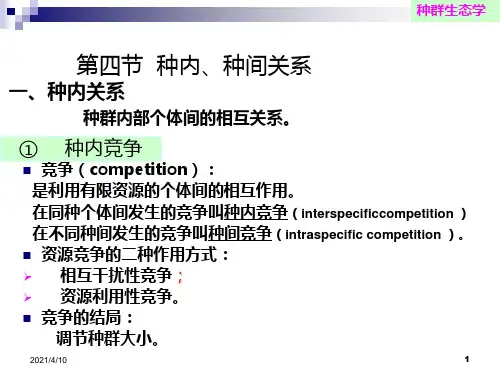

第四节 种间相互作用

- 格式:ppt

- 大小:457.01 KB

- 文档页数:65

《生态学基础》课程教学大纲课程名称:生态学课程英文名称:Ecology先修课程:大学数学、生物学、土壤学适用专业:植物科学技术、植物保护、动植物检疫、农业资源与环境、动物科学、设施农业科学与工程、广告学、社会学、外语总学时:32讲课学时:32总学分:2.0一.课程的性质、地位和作用••生态学是研究生物与其自然环境相互作用规律生物学分支学科。

《生态学》课程把生物与其自然环境作为一个整体,讲授生态系统中生物与环境的相互关系,生态系统的结构与功能,生态系统的协同演变、调节控制和平衡发展规律。

从生物个体、种群、群落和生态系统等不同层次阐明生态学的基本原理、方法和应用。

《生态学》是面向植物科学技术、植物保护、动植物检疫、农业资源与环境、动物科学、设施农业科学与工程、广告学、社会学、外语等专业的专业基础课或选修课。

主要介绍生态学的基本概念,基本原理及基本应用。

对文科类专业在了解生态学基本概念的基础上,重点普及生态学知识、生态意识,宣扬生态文化。

在介绍生态学基本理论的基础上结合各专业特点,讲授各领域生态方面问题产生的原因及解决途径,使学生了解国内外持续农业发展的模式,合理利用自然资源,有效保护农业生产环境,通过对农业自然资源结构的优化组合,达到农业生产集约化和可持续发展。

紧密联系生产实际,培养学生系统分析问题,解决问题的能力。

二.课程基本要求1、掌握生态学的概念、基本性质,产生及发展,生态学的分支及应用领域和生态学学科体系;2、掌握生态环境因子的时空变化及对生物的作用规律,生物对环境因子的适应及生物进化规律;了解环境资源的组织分配形式及合理开发途径。

3、掌握生物种群的基本特征、数量动态规律,种群的相互作用及动态调节规律,生物群落的组成、结构、分布及发展演替规律;了解种群、群落原理在农业生产实际中的应用。

4、认识生物圈及不同类型生态系统的组成、结构及特点,掌握生态系统的能量流动、物质循环、信息传递规律。

了解系统、生态系统及系统生态学的原理、方法和应用5、了解人类生态系统中的人口、资源、生态问题及可持续发展的理论框架,认识理解人类与自然环境的关系,了解可持续发展的战略思想,树立正确的自然观。

动植物种间相互作用与共生关系动植物种间相互作用与共生关系是生态系统中的重要组成部分。

在自然界中,动植物相互依存,通过相互作用和共生关系维持生态平衡,保护生物多样性。

下面将详细介绍一些典型的动植物种间相互作用与共生关系。

首先,我们来谈谈动物和植物之间的相互作用。

蜜蜂和花朵之间的互动就是一个典型的例子。

蜜蜂飞到花朵上采集花蜜,而在采集的过程中,它们的身体上会附着上花粉,当蜜蜂飞到另一朵花上时,花粉就会传到另一花朵的柱头上,这就促进了花的授粉过程,维持了植物的繁殖。

同样,许多动物依赖植物作为食物来源。

例如,长颈鹿以树叶为食,从树上吃到的叶子和树的种子会以粪便的形式排出,在此过程中也同时帮助到了树种的传播。

除了相互作用外,动植物之间的共生关系也非常重要。

例如,青藏高原的牦牛与高原杂草之间存在有益共生关系。

牦牛以高原杂草为食,而在牦牛的消化过程中,牦牛的胃会分泌一种特殊的酶,帮助其分解纤维素和难以消化的物质。

这些物质最终转化为牦牛的营养,而高原杂草则能够通过牦牛的排泄物中获得充足的养分,促进其生长和繁殖。

还有一种共生关系是蚂蚁和蚟蚕之间的关系。

蚟蚕是一种昆虫,它会在树叶上建造巢穴和结网。

而蚂蚁则为了获取蚟蚕的甜蜜分泌物而保护蚟蚕,防止其他捕食者接近。

同时,蚟蚕也会吃掉蚂蚁不喜欢的昆虫,作为回报提供营养。

此外,动植物种间相互作用与共生关系还可以延伸到微生物领域。

微生物可以促进植物吸收和利用营养物质,提高植物的生长能力。

植物的根系与某些微生物形成菌根共生关系,通过根系分泌物和微生物提供的养分交换,提高植物的抵抗力和养分摄取能力。

总之,动植物之间的种间相互作用与共生关系是生态系统中不可或缺的一部分。

通过相互作用,动植物能够互相帮助,在生态系统中相互依存。

这种相互依存性不仅帮助动植物生活和繁殖,也维持了生态系统的稳定性和多样性。

动植物之间的相互作用与共生关系在自然界中起着至关重要的作用。

这些相互作用和共生关系不仅维系了生态系统的平衡和稳定,同时也保护了生物多样性的繁荣。

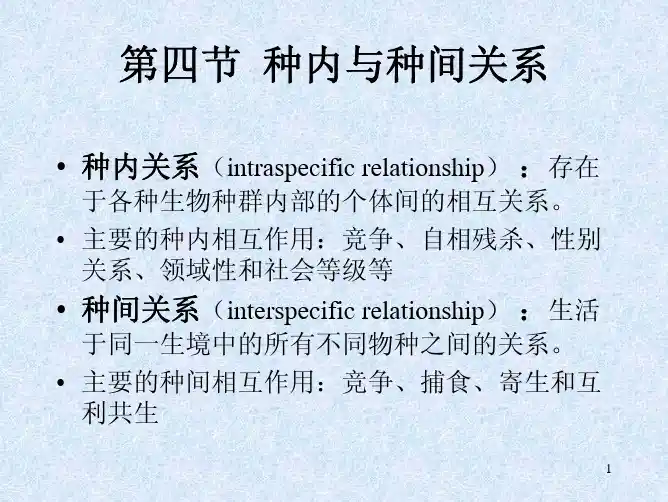

第四章林木种内与种间关系[本章提要] 生物在自然界长期发育与进化的过程中,表现了以食物,资源和空间关系为主的种内与种间关系,它们主要以竞争、捕食、寄生、共生而发生相互作用,种间不断协同进化,以适应改变了的外部环境条件。

了解它们关系之间的复杂性,有利于培养学生对生物群落的创建、控制、利用和管理能力。

森林是由植物、动物和微生物构成的一个生物群落。

不同生物共同生活在同一环境里,彼此必然发生着相互作用。

林木种群内个体间的相互关系称为种内关系(intraspecific relationship),而将生活于同一生境中的所有不同物种之间的关系称为种间关系(interspecific relationship)。

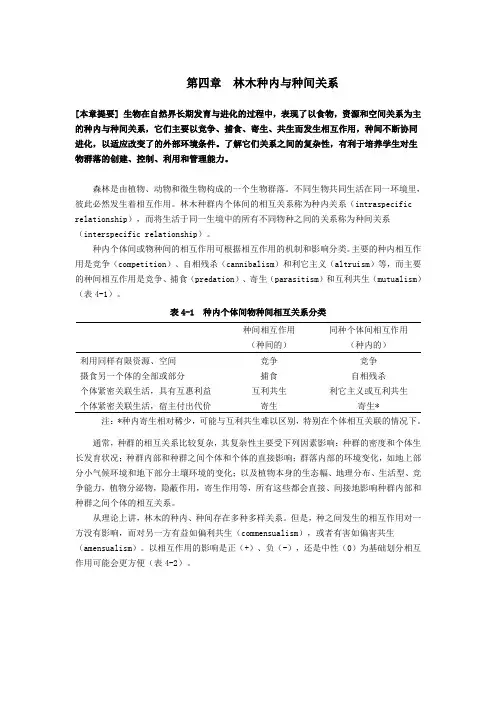

种内个体间或物种间的相互作用可根据相互作用的机制和影响分类。

主要的种内相互作用是竞争(competition)、自相残杀(cannibalism)和利它主义(altruism)等,而主要的种间相互作用是竞争、捕食(predation)、寄生(parasitism)和互利共生(mutualism)(表4-1)。

表4-1 种内个体间物种间相互关系分类种间相互作用(种间的)同种个体间相互作用(种内的)利用同样有限资源、空间竞争竞争摄食另一个体的全部或部分捕食自相残杀个体紧密关联生活,具有互惠利益互利共生利它主义或互利共生个体紧密关联生活,宿主付出代价寄生寄生* 注:*种内寄生相对稀少,可能与互利共生难以区别,特别在个体相互关联的情况下。

通常,种群的相互关系比较复杂,其复杂性主要受下列因素影响:种群的密度和个体生长发育状况;种群内部和种群之间个体和个体的直接影响;群落内部的环境变化,如地上部分小气候环境和地下部分土壤环境的变化;以及植物本身的生态幅、地理分布、生活型、竞争能力,植物分泌物,隐蔽作用,寄生作用等,所有这些都会直接、间接地影响种群内部和种群之间个体的相互关系。

从理论上讲,林木的种内、种间存在多种多样关系。

种间关系概述种间关系是生物学中研究不同物种之间相互作用的重要内容。

它涉及到不同物种之间的竞争、互利共生、捕食和被捕食等各种相互作用方式。

种间关系对生物多样性的维持和生态系统的稳定起着重要的作用。

本文将介绍种间关系的分类、种间互助关系、竞争关系、捕食关系以及它们在生态系统中的意义。

种间关系的分类种间关系根据不同物种之间的相互影响方式,可分为互助关系、竞争关系、捕食关系和寄生关系等四种主要类型。

种间互助关系在种间互助关系中,不同物种之间通过相互合作获得共同利益。

互助关系包括共生和共存两种形式。

共生是指两个或多个物种之间以互惠的方式生活在一起,互相促进生存和繁殖。

共生关系的例子包括树木和藤本植物之间的关系、蜜蜂与花之间的关系等。

这种关系使两个物种能够在相对稳定的环境中共同生存。

共存是指不同物种在同一地区共同生活,彼此之间无显著影响的关系。

各个物种的生存和繁殖不受其他物种的影响。

共存的例子包括在森林中看到的各种树木和植物共同存在的情况。

竞争关系竞争关系是指不同物种之间为了获取有限的资源(如食物、巢穴、土地等)而发生的相互作用。

竞争可以分为两种类型:直接竞争和间接竞争。

直接竞争是指不同物种直接争夺同一资源的情况。

例如,许多种鸟类在同一个地区争夺食物和巢穴。

间接竞争是指不同物种通过影响共同资源的可用性而间接竞争。

例如,植物之间的竞争取决于它们对土壤中养分和水分的需求。

捕食关系捕食关系是指一种物种捕食另一种物种来获取能量和营养。

捕食者被称为掠食者,被捕食者被称为猎物。

这种关系在食物链和食物网中非常常见。

掠食者通过捕食猎物来获得生存所需的能量和养分。

捕食关系可以有不同的形式,包括食草动物、食肉动物、食腐动物和食腐植动物等。

寄生关系寄生关系是指一种物种寄生在另一种物种上,从其宿主体内获得营养和生存所需的能量。

寄生关系分为内寄生和外寄生两种类型。

内寄生是指寄生者寄生在宿主体内,从宿主体内获取养分和生长。

常见的内寄生关系包括寄生虫寄生在动物体内、寄生植物寄生在其他植物上等。

物种间相互作用共生捕食与竞争物种间相互作用:共生、捕食与竞争物种间的相互作用是生物界中重要的生态现象,其中共生、捕食和竞争是三种常见的相互作用形式。

本文将对这三种相互作用进行探讨,并分析它们在生态系统中的作用和意义。

一、共生关系共生关系是指两个或更多物种之间相互依赖、相互利用的关系。

常见的共生关系有互利共生、寄生共生和共生共生。

互利共生中的双方都从中获益,寄生共生中的寄生者依赖于寄主而得益,而共生共生则是双方彼此协助以共同获益。

共生关系在生态系统中具有重要作用。

例如,蜜蜂和花朵之间存在互利共生关系:蜜蜂通过采集花蜜为食,同时为花朵传粉,促进花朵的繁殖;而花朵则借助蜜蜂传粉来繁殖后代。

这种互利共生关系不仅维持着蜜蜂和花朵的生存,也对整个生态系统的平衡起到了重要的推动作用。

二、捕食关系捕食关系是指一种物种以另一种物种为食物的关系。

在捕食关系中,被捕食者将成为捕食者的食物,捕食者则通过捕食获取能量和养分。

捕食关系在生态系统中起到了保持种群数量平衡和控制生态系统稳定性的作用。

例如,狮子和羚羊之间存在捕食关系:狮子以羚羊为食,羚羊则要时刻保持警惕以避免成为狮子的捕食对象。

这种捕食关系使得狮子种群数量受到羚羊种群数量的限制,同时也促使羚羊种群中弱者被淘汰,确保了种群的健康与平衡。

三、竞争关系竞争关系是指两个或更多物种争夺相同资源的关系。

资源的有限性导致了物种之间的竞争,竞争关系常见于同一或类似生态位的物种之间。

竞争关系在生态系统中起到了筛选和优化物种的作用。

例如,树木之间存在土壤中养分和空间的竞争。

较强的树木能够更好地利用资源,生长得更快、更强壮,从而占据更多的空间和养分,而较弱的树木则会因为资源的争夺而受到限制。

这种竞争关系使得物种适应环境的能力得到了筛选,促进了生态系统的稳定和进化。

综上所述,物种之间的相互作用包括共生、捕食和竞争三种常见形式。

这些相互作用在生态系统中起着重要的作用,维持着物种的平衡和适应,促进了生态系统的稳定和进化。

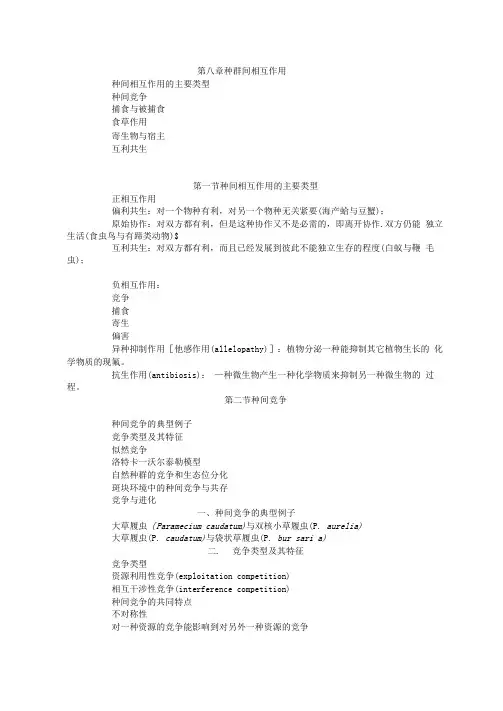

第八章种群间相互作用种间相互作用的主要类型种间竞争捕食与被捕食食草作用寄生物与宿主互利共生第一节种间相互作用的主要类型正相互作用偏利共生:对一个物种有利,对另一个物种无关紧要(海产蛤与豆蟹);原始协作:对双方都有利,但是这种协作又不是必需的,即离开协作.双方仍能独立生活(食虫鸟与有蹄类动物)$互利共生:对双方都有利,而且已经发展到彼此不能独立生存的程度(白蚁与鞭毛虫);负相互作用:竞争捕食寄生偏害异种抑制作用[他感作用(allelopathy)]:植物分泌一种能抑制其它植物生长的化学物质的现氟。

抗生作用(antibiosis):—种微生物产生一种化学物质来抑制另一种微生物的过程。

第二节种间竞争种间竞争的典型例子竞争类型及其特征似然竞争洛特卡一沃尔泰勒模型自然种群的竞争和生态位分化斑块环境中的种间竞争与共存竞争与进化一、种间竞争的典型例子大草履虫{Paramecium caudatum)与双核小草履虫(P. aurelia)大草履虫(P. caudatum)与袋状草履虫(P. bur sari a)二. 竞争类型及其特征竞争类型资源利用性竞争(exploitation competition)相互干涉性竞争(interference competition)种间竞争的共同特点不对称性对一种资源的竞争能影响到对另外一种资源的竞争三、似然竞争似然竞争(apparent competition):竞争作用不是由于共用相同的有限资源而产生的。

两个物种共享相同的捕食者两物种存在正相互作用,而其中一个物种与第三种有负相互作用,那么另一个物种与第三种之间就出现了负相互作用四. 洛特卡一沃尔泰勒模型dN/dt=rN (l-Ni/K-aN^/Ki)物种1和物种2的平衡线两个物种之间竞争的四种结局模型结论竞争结局取决于种内竞争强度和种间竞争强度的相对大小1/K,和1风:物种1和物种2的种内竞争强度B/IG:物种1 (对物种2)的种间竞争强度a/Kx:物种2 (对物种1)的种间竞争强度模型评价尽管模型将种间竞争过程过分简单化了,但模型至少对于分析像竞争这样的生物学问题,可以提供概念结构和思路;一定程度上可以预测竞争结局;构成其它更加复杂竞争模型的基础;模型可以扩充而应用于更多物种的竞争。

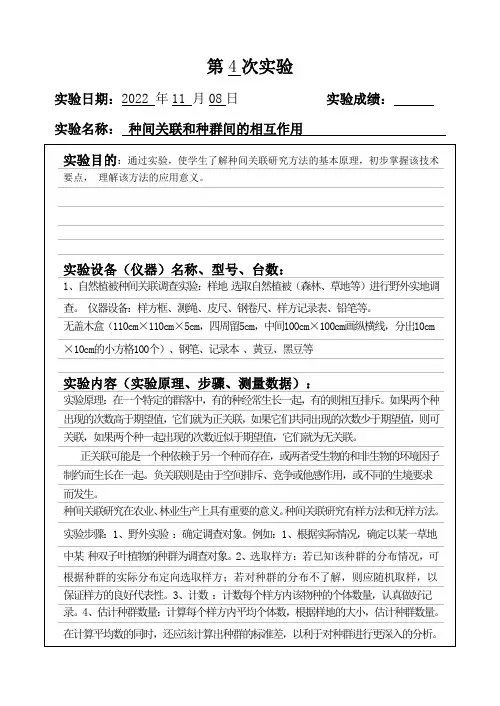

第4次实验

实验日期:2022 年11 月08日实验成绩:实验名称:种间关联和种群间的相互作用

室内模拟实验:1、将木盒内100个小方格编号:00—99。

2、取黄豆约500立,随机散布在木盒内。

散落在四周的黄豆可重新散布。

3、利用随机数字表,确定抽取样方号(大约10—20个)

4、计数已确定抽取样方中的个体数量,认真做好记录。

5、计算每个样方内平均个体数,然后乘100,即为种群数量的估计值。

在计算平均数的同时,还应该计算出种群的标准差。

注意事项:1、根据调查对象确定样方大小。

2、确保样方的代表性。

样方的形状可以是多样的,如方的、圆的、长条状的等,但必须具有代表性,这可以随机取样来确定。

3、保证样方数量。

为使取样数据能够更好地代表种群整体,必须保证计数一定数量的样方。

利用下面公式计算两个物种之间的关联系数,并对关联系数进行卡方检验,确定各物种两两之间的关联性。

样方法数据统计处理。

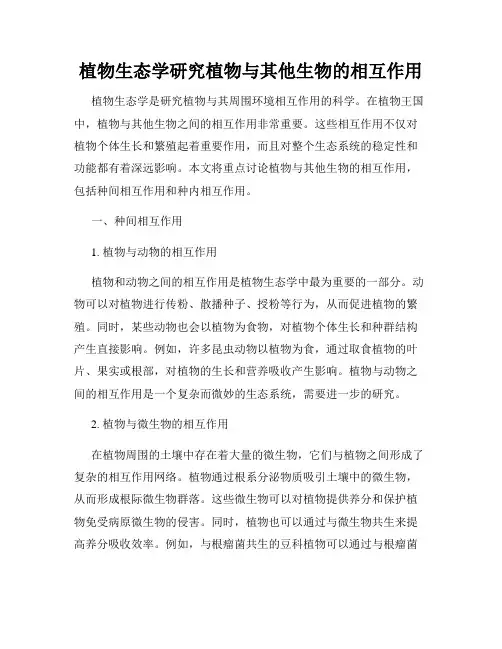

植物生态学研究植物与其他生物的相互作用植物生态学是研究植物与其周围环境相互作用的科学。

在植物王国中,植物与其他生物之间的相互作用非常重要。

这些相互作用不仅对植物个体生长和繁殖起着重要作用,而且对整个生态系统的稳定性和功能都有着深远影响。

本文将重点讨论植物与其他生物的相互作用,包括种间相互作用和种内相互作用。

一、种间相互作用1. 植物与动物的相互作用植物和动物之间的相互作用是植物生态学中最为重要的一部分。

动物可以对植物进行传粉、散播种子、授粉等行为,从而促进植物的繁殖。

同时,某些动物也会以植物为食物,对植物个体生长和种群结构产生直接影响。

例如,许多昆虫动物以植物为食,通过取食植物的叶片、果实或根部,对植物的生长和营养吸收产生影响。

植物与动物之间的相互作用是一个复杂而微妙的生态系统,需要进一步的研究。

2. 植物与微生物的相互作用在植物周围的土壤中存在着大量的微生物,它们与植物之间形成了复杂的相互作用网络。

植物通过根系分泌物质吸引土壤中的微生物,从而形成根际微生物群落。

这些微生物可以对植物提供养分和保护植物免受病原微生物的侵害。

同时,植物也可以通过与微生物共生来提高养分吸收效率。

例如,与根瘤菌共生的豆科植物可以通过与根瘤菌形成根瘤,吸收大量的氮元素。

植物与微生物之间的相互作用对植物的生长和适应性有着重要影响。

二、种内相互作用1. 植物与植物的竞争植物之间的竞争是植物生态学研究的核心内容之一。

不同种类的植物会争夺光线、土壤养分和水分等资源,从而产生竞争关系。

在资源相对稀缺的环境中,竞争激烈的植物种群往往占据优势地位。

植物之间的竞争对植物个体的生长和繁殖产生重要影响,也会影响到整个植物群落的结构和功能。

2. 植物与植物的共生除了竞争关系,植物之间还存在共生关系。

共生是一种相互依赖的关系,可以分为互利共生和寄生共生两种形式。

互利共生指的是两个物种通过相互合作,实现共同利益。

例如,某些植物与真菌形成菌根,植物为真菌提供养分,真菌为植物提供水分和养分吸收的能力。

物种间相互作用物种间相互作用是生态系统中重要的一部分,对于维护生态系统的平衡起着至关重要的作用。

主要的物种间相互作用包括竞争、捕食和共生,而这些相互作用形成了生态系统的食物链和食物网。

竞争是一种最基本的物种间相互作用,每个物种都需要某些资源以维持其生存和繁殖。

这些资源包括食物、水和栖息地等。

当两个物种需要同一种资源时,它们之间就会发生竞争。

例如,两种植物争夺同一块土地上的养分就会相互竞争。

捕食是另一种广泛存在的物种间相互作用。

捕食者捕捉猎物作为食物,这样就形成了食物链。

食物链的最底层是植物,它们提供养分和能源。

其他动物则通过猎杀或吃这些动物来获取养分和能量。

这样,一个物种就会成为其他物种的食物源。

共生是指两个物种之间相互受益的交互作用。

这种关系可以是互利的,也可以是单方面的。

例如,蚂蚁和蚜虫之间的关系就是一种典型的互利共生关系。

蚜虫通过吸食植物汁液获得养分,而蚂蚁则通过与蚜虫有互动来获得养分,并为蚜虫提供保护。

物种间相互作用对生态系统的平衡有着深刻的影响。

例如,如果一个物种消失了,那么它与其他物种的相互作用也会消失。

这样,整个生态系统的平衡就会被破坏。

因此,当生态系统中的某个物种受到威胁时,我们就需要采取行动来保护它,以免导致其他物种的灭绝。

总的来说,物种间相互作用是生态系统中不可或缺的一部分。

它促进了生态系统的平衡和稳定,维护了生态系统的多样性。

人类应该尽可能地保护生态系统中的各种物种,以维护地球生态环境的健康和稳定。

植物种间相互作用形成机制的研究植物是自然界中重要的生物群体,它们不仅为动物提供食物和栖息地,还能维护生态平衡、净化环境等。

而植物之间的相互作用是维护生态平衡的重要基础之一,因此对于植物种间相互作用的研究也愈发受到重视。

植物之间的相互作用分为互惠共利的共生、一方受益、另一方不受益的寄生以及相互竞争等多种类型。

种间相互作用不仅仅是由于植物之间的密切接触所产生的,也可能受到它们在生长和繁殖过程中所产生的信号和物质的影响。

植物共生的机制是两个或更多物种相互依存的一种生存策略。

其中一种形式是以根际微生物为中介的共生,这种共生被认为是植物与其他生物之间相互作用的重要途径。

植物可通过分泌物质吸引某些微生物,如根际细菌、真菌和古菌等,这些微生物可为植物提供多种营养物质,如氮、磷、钾等,帮助它们生长和繁殖。

而植物在发生逆境时也可依靠这些微生物提供的保护和支持。

寄生是一种一方受益、另一方不受益的群落关系,是种间相互作用的另一种形式。

寄生植物依托于寄主植物,从中获取所需的水分、养分和光合产物等,这使得它们对其他植物的攻击性不断增强。

而宿主植物,则遭受损失或死亡。

寄生植物的生存和繁殖方式不同于自主生长的植物,它们拥有许多独特的生理和生化特征。

相互竞争是植物间的又一种形式,不同种植物之间可能会发生资源竞争和空间竞争等多种情况。

植物之间的竞争可能导致其中弱势种植物难以生存,而强势种的生长则得到了促进。

过去,人们主要观察植物之间的直接交互作用,但由于植物之间广泛的信号通讯,演化、遗传和生理学等领域的技术不断发展,越来越多的研究表明,植物间相互作用的机制还包括信号和信号分子、激素等物质的介入。

生理学家发现,植物有很多方法来调节与同种和异种植物之间的相互作用。

例如,植物能够识别异种植物的信号,并通过发射自己的信号来抑制其他植物的生长。

此外,植物还能在遇到异种植物时改变其生长模式,以便能够更好地适应新的环境。

总的来说,植物之间的相互作用呈现出多样化的形式和复杂的机制,这需要我们通过多学科的合作研究来更好地理解。

生物物种间相互作用的进化与互惠共生相互作用是生物学领域中一个非常重要的概念,它描述了不同物种之间的关系。

不同的物种之间通过相互作用来寻求在生态系统中的生存和繁衍。

这种相互作用的发展也在不断地进化着。

这个进化过程发展出了两种主要的相互作用:互惠共生和捕食关系。

互惠共生是一种基于相互利益的关系。

它可以帮助维持生物群落的平衡,促进生态系统的稳定性。

在这种关系中,两个物种都可以得到好处。

例如,霍尼亚鸟和猴面包树之间的关系就可以看作是一种互惠共生。

霍尼亚鸟吃猴面包树的果实,而这些果实包含有大量的种子。

霍尼亚鸟吃完果实之后,将种子排出,这些种子落在猴面包树下面的土壤中。

这些种子可以发芽生长,从而让猴面包树扩展更大的范围。

另一方面,猴面包树也受益于这种关系。

鸟类可以帮助它授粉。

当霍尼亚鸟来吃果实的时候,它们的头部往往都是粘满花粉的。

如果这些鸟飞向另一棵猴面包树,并且在那里吃果实,它们就会帮助这棵树授粉。

这样,猴面包树就能够生产出更多种子,从而扩大种群规模。

除了霍尼亚鸟和猴面包树之外,还有很多其他的例子也可以看作是互惠共生。

例如,蚂蚁和葡萄树之间的关系。

蚂蚁可以捡拾葡萄树上的甜汁,从而得到食物。

同时,它们也会保护葡萄树,以免它们被其他有害生物侵害。

然而,并不是所有的相互作用都是互惠共生。

在生态系统中,还有很多不同的捕食关系也在不断地进化着。

这种关系表现为一种生物物种依靠另一个生物物种来获得食物的关系。

捕食者吃掉猎物以获取能量和养分。

进化是生物物种相互作用的最终驱动因素。

生物群落中的植物和动物物种在长时间的演化过程中,逐渐形成了相互之间的依存关系。

这些关系形成了生态系统中物种之间复杂的相互作用。

生态系统中的物种之间的相互作用是一个非常重要的方面。

它们对于维持生态系统的平衡、生态系统的稳定性和生态系统的发展都有着至关重要的作用。

进化的过程不断地在塑造着生物物种的相互作用。

这些相互作用随时间推移会产生越来越复杂的形式,这些形式展现出了生态系统的复杂性和多样性。

《种间的正相互作用》学历案在丰富多彩的生物世界中,种间关系是一个极其重要的研究领域。

其中,种间的正相互作用,就像是生物群落中的温暖阳光,为物种的生存和发展带来了积极的影响。

种间的正相互作用,简单来说,就是不同物种之间相互促进、相互受益的关系。

这种关系在自然界中广泛存在,并且对于生态系统的稳定和生物多样性的维持具有重要意义。

比如,在一些草原生态系统中,蚂蚁和金合欢树之间就存在着奇妙的正相互作用。

金合欢树为蚂蚁提供了食物和住所,它的空心刺是蚂蚁理想的巢穴。

而蚂蚁则充当了金合欢树的“保镖”,它们会攻击啃食金合欢树叶的食草动物,从而保护了金合欢树的生长。

再来看蜜蜂和花朵的关系。

花朵通过鲜艳的颜色、芬芳的气味和甜美的花蜜吸引蜜蜂前来采蜜。

而蜜蜂在采蜜的过程中,身上会沾上花粉,当它们飞到另一朵花上时,就帮助花朵完成了授粉,使得植物能够繁殖后代。

这种相互作用不仅对蜜蜂和花朵自身有利,也对整个生态系统的传粉过程和植物的繁衍起到了关键作用。

另一个典型的例子是清洁鱼和其他海洋生物。

清洁鱼会主动为其他鱼类清除身上的寄生虫和死皮,而其他鱼类则获得了健康和清洁。

对于清洁鱼来说,这是它们获取食物的一种方式。

种间正相互作用对于生态系统的功能和稳定性有着不可忽视的影响。

它可以促进物种的共存和生物多样性的增加。

当不同物种之间存在正相互作用时,它们能够更好地适应环境的变化,共同抵御外界的干扰和压力。

从生态系统的物质循环和能量流动角度来看,种间正相互作用有助于提高生态系统的效率。

例如,植物与固氮菌之间的合作,固氮菌能够将空气中的氮气转化为植物可以吸收利用的含氮化合物,从而促进植物的生长和繁殖。

植物的繁茂生长又为其他生物提供了更多的食物和栖息地,推动了整个生态系统的物质和能量循环。

种间正相互作用还对生态系统的恢复和重建具有重要意义。

在受到破坏的生态系统中,如果能够促进有益的种间正相互作用的形成和发展,就能够加速生态系统的恢复进程,使其更快地恢复到相对稳定的状态。

种间相互作用及其对生态系统功能的影响研究现代生态学认为生态系统是一个相互联系的整体,其中各种生物和其环境之间的相互作用是维持生态系统功能的基础。

种间相互作用是指不同物种之间在同一空间和时间范围内发生的生态关系。

种间相互作用对生态系统的功能产生着重要的影响,而研究种间相互作用与生态系统功能的关系更是生态学的重要课题之一。

1. 相生相克:种间竞争与共生在生态系统中,种间之间竞争与共生常见于许多互动过程中。

竞争是指两个或更多物种因为资源而产生的负向相互作用。

而共生则是两种或多种物种因互相依赖而产生的正向相互作用。

竞争是一种经常出现的种间相互作用,其影响因素包括种群密度、生境变化等。

大部分竞争发生在同种或近缘种之间,但也不乏异种间产生竞争。

例如,有些哺乳动物为了争夺猎物或领地而发生争斗。

像红毛猩猩与黑猩猩共生在同一区域中,它们之间竞争食用同种植物的果实。

在水生生态系统中,浮游动物之间产生竞争,如水虱之间争夺营养物质。

相反的,共生有益之处往往是为了互利的生态关系,双方得到了互相依赖的利益。

共生关系包括寄主和寄生生物的关系、互惠共生等。

例如,蚜虫通过取食植物汁液而产生寄生关系,但植物处于死亡威胁时,则排放一种具有有益细菌的物质抵抗蚜虫。

因此,在共生种间相互作用中,不同的种群实现合作,从而促进该生态系统的发展。

2. 捕食者与食物量的控制捕食关系是指一种生物借助另一种生物来获得食物的一种互动。

如北极熊采食白鳕鱼,鱼头和鱼骨会被大多数食肉鸟和其它掠食性的鱼类食用。

捕食行为通常限制了被捕食者的数量,从而防止出现过多数量的种群,从而有利于生态系统的平衡。

食物量也能够通过捕食者来控制,可以采取“上行控制”,即捕食者减少被掠食者的数量,从而影响它们的食物来源;或采取“下行控制”,即从被捕食者开始,影响生态给养系统的下行食物链条,控制了该地区生态系统中的食物量。

例如,北极熊可以通过控制白鳕鱼和海豹的数量,对海洋生态系统开展上行控制。