原始青瓷产地研究

- 格式:ppt

- 大小:1.26 MB

- 文档页数:41

越窑青瓷的特点及发展历史2010-11-10 22:12越窑是我国烧瓷历史最早的瓷窑之一,最著名的青瓷窑系。

窑址在慈溪、余姚、上虞、绍兴一带。

这里唐代属越州管辖,故称为越州窑,简称越窑。

东汉时,中国最早的瓷器在越窑的龙窑里烧制成功,越窑在东汉到南宋的一千多年烧造历史里,经历了创烧、发展、鼎盛和衰落的发展过程。

自中唐至北宋早期的两个世纪是越窑的鼎盛时期,其生产规模、工艺水平、产品质量在各大名窑中均居领先地位。

而且还远销亚洲、非洲的近二十个国家和地区。

浙江慈溪是越窑青瓷的中心产地,也是海上陶瓷之路的起点之一,上林湖及其周围的古银锭湖、杜湖、白洋湖地区都是烧造青瓷规模巨大的窑场,堪称唐宋瓷都,所烧造的秘色瓷备受推仰,在中国陶瓷史上具有极为崇高的地位。

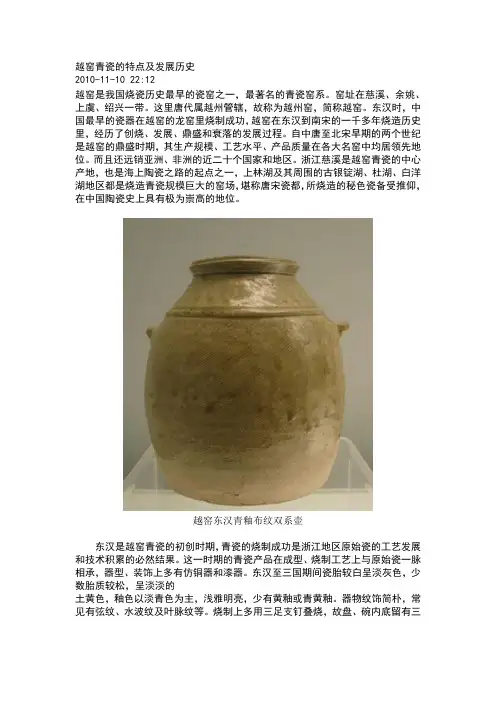

越窑东汉青釉布纹双系壶东汉是越窑青瓷的初创时期,青瓷的烧制成功是浙江地区原始瓷的工艺发展和技术积累的必然结果。

这一时期的青瓷产品在成型、烧制工艺上与原始瓷一脉相承,器型、装饰上多有仿铜器和漆器。

东汉至三国期间瓷胎较白呈淡灰色,少数胎质较松,呈淡淡的土黄色,釉色以淡青色为主,浅雅明亮,少有黄釉或青黄釉。

器物纹饰简朴,常见有弦纹、水波纹及叶脉纹等。

烧制上多用三足支钉叠烧,故盘、碗内底留有三足支钉痕。

越窑西晋青釉镂空香炉三国西晋是越窑青瓷的第一个发展高峰,产品种类特别是冥器非常丰富,如鸡笼、狗圈、猪圈、男女俑等。

装饰题材和装饰技法多种多样,而以动物题材最为普遍和重要,有以动物形象作为整体造型的,如羊形独台、蟾蜍水盂等,有作为局部装饰的,如鸡头壶、虎头罐、兽足洗等。

最有代表性的是集多种动物形象和人物、亭台楼阁于一身的堆塑罐,这种大型的冥器构造复杂、形象众多。

越窑西晋青釉虎子三国末至西晋这个时期的瓷器胎体稍厚,胎色较深,呈灰色或深灰色。

釉层厚而均匀,普遍呈青灰色。

常见的装饰是在器物的口沿和肩腹部划弦纹或压印斜方格网纹、联珠纹、忍冬纹和鸟兽纹等。

网纹起于吴末终于东晋,西晋时盛行。

20一 现有的考古调查资料可以证明,浙江德清的窑业历史从商周开始,经汉、六朝直至唐宋,约二千余年。

然而遗憾的是,历代史料和地方文献却无记载。

有关德清窑址最早的记载,见于日本人小山富士夫编著的书籍。

20世纪30年代小山富士夫曾到过德清原县城城关镇(现为乾元镇)的窑址,1943年在他编著的书中列有“德清古窑”条目[1],但是书中只是对德清窑作了简单的叙述和配图,并没有深层次的内容,还笼统地把德清窑归入越窑系列。

因此,有学者称此书“资料只是一鳞半爪的”[2]。

二 对德清古代窑址的探寻,真正的开始,要从20世纪50年代中期算起。

可以分为三个时期。

(一)起步时期(1956—1981)对德清窑探寻的起步时期,起始于20世纪50年代中期,以汪扬等人首次对德清焦山窑址的调查为开始,至1981年全国第二次文物普查(以下简称“二普”)前夕,历时25年。

主要由浙江省文物管理委员会(现浙江省文物局的前身)和原浙江省文物考古所(现浙江省文物考古研究所的前身)的工作人员开展。

1956年5月,德清县初级中学为建校之需,在县德清古代窑业的考古发现与研究综述袁 华(德清县博物馆 313200)【摘要】 经过50余年的考古调查、发掘与研究,德清境内发现了大量的自商周经东汉、六朝直至唐宋的古代陶瓷窑址,主要可分为原始瓷器和“德清窑”青或黑釉瓷器早晚两大类,是构成中国陶瓷史的重要组成部分。

【关键词】德清 窑业 综述城东端的焦山拆除一段城墙基础时,发现了堆积很厚的青瓷片和窑具。

当时在浙江省文管会工作的汪扬等人闻讯后立即前往调查,并对窑址进行了试掘。

同时还发现、记录了戴(大)家山、陈(城)山两处相同类型的窑址。

在公布的资料中,对窑址产品的器物种类、年代和特征作出了初步判断,同时将其与越窑绍兴九岩和上虞百官等窑址产品进行了比较,得出了德清窑的年代在东晋以后的推测[3]。

这是德清窑探寻历程中最早且具有学术意义的调查报告。

在此文中,作者明确使用了“德清窑”这一名词。

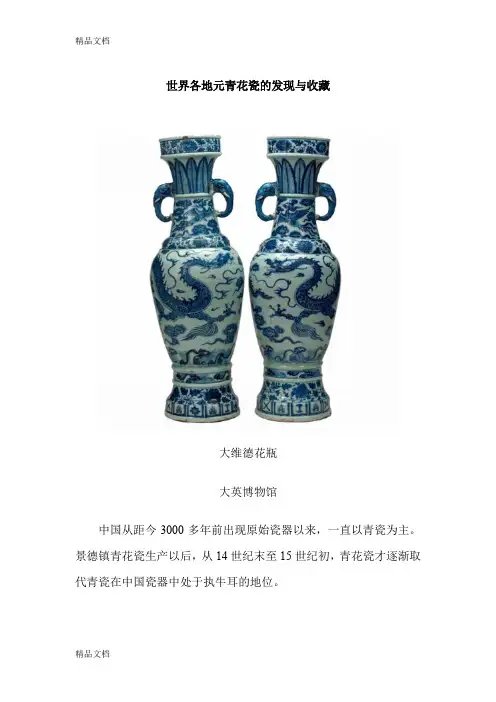

世界各地元青花瓷的发现与收藏大维德花瓶大英博物馆中国从距今3000多年前出现原始瓷器以来,一直以青瓷为主。

景德镇青花瓷生产以后,从14世纪末至15世纪初,青花瓷才逐渐取代青瓷在中国瓷器中处于执牛耳的地位。

距今半个世纪以来,在各个博物馆和收藏家的藏品以及世界各地遗址和中国国内窖藏、墓葬资料陆续发表后,对于元青花瓷的研究进入了一个高潮,研究主要集中在元青花的起源、所用钴料的产地、元青花瓷的类别、是否承认唐青花瓷和宋青花瓷的存在、元青花瓷的不同销售市场、元青花瓷的器型和图案内容以及元青花瓷和伊斯兰文化的相互影响等等。

世界各地的元青花收藏完整的典型元青花瓷(即所谓的至正型元青花),应指纯净的透明釉和青花色泽鲜艳,图案花纹精细,不包括青白釉釉下青花及销售东南亚市场的那批青花色泽比较灰暗、图案较组的小罐之类和国内市场的一批小型日用器。

最主要的公、私收藏大约如下:土耳其托普卡比特博物收藏的元代青花瓷1. 土耳其托普卡比博物馆的收藏。

目前已发表了40件, 无论从数量上说或从质量上看都是全世界第一大收藏。

青地白花凤凰穿花纹菱口盘(伊朗国家博物馆藏)2. 原伊朗阿特别尔寺(现在德黑兰)的收藏, 合计达32件。

这是全世界中典型元青花瓷第二大收藏。

3. 中国大陆收藏的情况:a. 1980年江西省高安市元代窖藏出土元青花瓷19件, 现藏高安市博物馆, 这可以说是全世界典型元青花瓷的第三大收藏, 其中高达47厘米的带盖龙纹高颈罐l件、带荷叶盖龙纹罐2件以及带盖梅瓶6件, 都是元青花瓷中不多见的1980年江西高安出土元青花龙纹兽耳盖罐b. 1954年河北省保定市发现元青花、青花釉里红瓷和蓝釉金彩器9件,现分别藏于河北省博物馆及北京故宫博物院。

c. 从20世纪60年代以来,北京元大都遗址陆续出土了一批青花器, 其中包括较多破残标本,现藏首都博物馆。

d. 近40年间全国各地陆续发现了不少元代窖藏和零星元青花, 其中不乏佳器, 如1985年江苏省句容市城东房家坝元代窖藏出土的一对龙纹梅瓶和一件龙纹纹饰特别大的带荷叶盖罐是比较难得的。

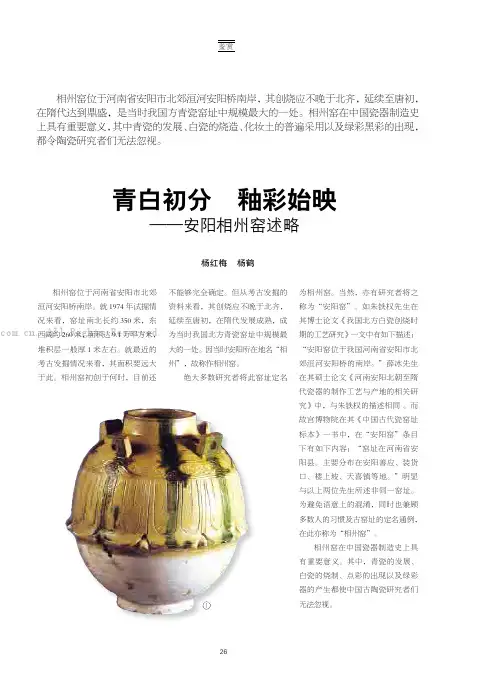

相州窑位于河南省安阳市北郊洹河安阳桥南岸。

就1974年试掘情况来看,窑址南北长约350米,东西阔约260米,面积达9.1万平方米,堆积层一般厚1米左右。

就最近的考古发掘情况来看,其面积要远大于此。

相州窑初创于何时,目前还不能够完全确定。

但从考古发掘的资料来看,其创烧应不晚于北齐,延续至唐初,在隋代发展成熟,成为当时我国北方青瓷窑址中规模最大的一处。

因当时安阳所在地名“相州”,故称作相州窑。

绝大多数研究者将此窑址定名为相州窑。

当然,亦有研究者将之称为“安阳窑”。

如朱铁权先生在其博士论文《我国北方白瓷创烧时期的工艺研究》一文中有如下描述:“安阳窑位于我国河南省安阳市北郊洹河安阳桥的南岸。

”薛冰先生在其硕士论文《河南安阳北朝至隋代瓷器的制作工艺与产地的相关研究》中,与朱铁权的描述相同 。

而故宫博物院在其《中国古代瓷窑址标本》一书中,在“安阳窑”条目下有如下内容:“窑址在河南省安阳县。

主要分布在安阳善应、装货口、楼上坡、天喜镇等地。

”明显与以上两位先生所述非同一窑址。

为避免语意上的混淆,同时也兼顾多数人的习惯及古窑址的定名通例,在此亦称为“相州窑”。

相州窑在中国瓷器制造史上具有重要意义。

其中,青瓷的发展、白瓷的烧制、点彩的出现以及绿彩器的产生都使中国古陶瓷研究者们无法忽视。

相州窑位于河南省安阳市北郊洹河安阳桥南岸,其创烧应不晚于北齐,延续至唐初,在隋代达到鼎盛,是当时我国方青瓷窑址中规模最大的一处。

相州窑在中国瓷器制造史上具有重要意义,其中青瓷的发展、白瓷的烧造、化妆土的普遍采用以及绿彩黑彩的出现,都令陶瓷研究者们无法忽视。

青白初分 釉彩始映——安阳相州窑述略杨红梅 杨鹤1. All Rights Reserved.一、相州窑瓷器的发现相州窑瓷器的发现与殷墟发掘有关。

1929年,在安阳小屯村殷墟遗址考古发掘中,发现了一座隋仁寿三年(公元603年)卜仁墓。

墓中出土高足盘、碗、罐等青瓷器,这是安阳地区隋代青瓷的首次发现。

瓷器是我们祖先的伟大发明,到底产生于何时,学术界有争论。

有人认为在商代就有。

我所在的单位70年代就展出过一个尊,当时我还不太懂什么叫瓷器,有个专家说这就叫瓷器。

我说这瓷器与现在的瓷器不一样,他说是不一样,那时候的很粗糙,就是表面上有一些玻璃质的东西,所以有的专家说这种瓷器应该叫原始瓷,但也有的专家认为这是陶器中偶尔出现的。

至于到底是怎么出现的,这是专家的事,与我们无关。

总之原始瓷是在两晋之前产生的,叫原始青瓷。

到了两晋以后,开始出现了白釉、酱釉,以及唐代的秘色瓷和湖南长沙的釉下彩,还有宋代的五大名窑,都是人工将颜色做到瓷器上,是人可以控制的。

这些在收藏界叫老窑瓷。

到元代时就出现了青花、釉里红及红绿彩。

今天我主要说青花瓷。

有的专家认为青花瓷产生在唐代,也有人认为产生在宋代。

到元代,青花瓷就已经成熟了。

咱们现代的收藏者大多数收的是元、明、清的瓷器。

近百年的瓷器叫新瓷。

从瓷器上来讲,有单色釉、彩绘釉。

彩绘中青花瓷是数量最多的,从元代到清代直到现在近700年中,青花瓷是瓷器中的主流。

讲青花瓷必须先提青花料,青花料中蓝色的是氧化钴,属于釉下彩。

什么是釉下彩?其制作工艺简单讲就是把坯拉出来后,等干了用氧化钴往上画,画完后罩上一层釉,再入窑,1260度一次烧成。

在上一讲当中我提到过“九方五法”。

1、九个方面中,其中第四方面就是彩。

已故的著名瓷器鉴定家孙瀛洲老先生,对元、明、清的瓷器鉴定有很深研究,他提出了很多行之有效的方法。

其中孙老通过对青花的观察,把青花的颜色分出了二十几种。

如果我们把青花的颜色弄清楚,对我们的鉴定及辨伪会有很大好处。

青花为什么会有这么多种颜色呢?因为在数百年中,青花瓷生产是主流,所以在很长时间里,不同历史阶段的青料来源和质地不同,再加上生产技术等方面的原因,对于青花瓷的发色的质量、呈色的色调都产生了不同的影响。

正因这样,青花所呈现的质量、色调、风格必定有明显的差别,艺术效果也必然出现强烈的时代特征。

德清窑德清县是德清窑瓷器的主要产地,上个世纪五十年代在原县城,即今乾元镇焦山、丁山、大家山等地发现了六朝时期的古窑址,因该窑在烧造青瓷的同时兼烧黑瓷且黑釉匀润饱满,色黑如漆深受人们喜爱,是当时已经发现的我国较早生产黑瓷的窑场,因此被古陶瓷研究界命名为“德清窑”。

但是一般认为德清窑的烧造历史并不长,1982年中国硅酸盐研究会编《中国陶瓷史》:“从东晋至南朝初,历时100多年”。

至八十年代初文物普查工作开展以后,湖州市和德清县的文物工作者先后新发现古代窑址近50处。

最早的原始瓷窑址时代可至商代⑴。

以及西周、春秋战国时期的原始瓷窑址⑵,东汉---隋唐时期的瓷窑址⑶⑷。

著名古陶瓷专家朱伯谦先生经过对这些古窑址和实物标本的考察以后认为:“这些古窑址的新发现,不但改变了德清窑仅在东晋至南朝时期有过陶瓷生产的看法,而且找到了德清窑的演变和渊源关系。

它自东汉创建以来直到唐代,瓷业生产延续不断,是我国又一自成体系,历史悠久的瓷窑⑸”。

1989年《考古》第9期《浙江德清原始青瓷窑址调查》一文中,我们将已经被发现的原始瓷窑址分为三类,当时可资比较的考古材料最多的还是以与浙江北部相邻的江苏南部为多。

如第一类窑产品的造型、纹饰、胎釉和工艺特征与无锡璨山、庙山、洑东山,武进城湾山、江阴大松墩、溧水宽广墩等土墩墓所出相类似,属于苏南土墩墓早期阶段一、二期,其时代当在西周晚期至春秋早中期。

第二类窑产品除与浙江绍兴富盛、吼山、东堡同类窑址相同以外,还与江苏句容浮山果园土墩墓第三期、镇江地区土墩墓第三期、江苏南部土墩墓第五期可作比较,其时代当在春秋中晚期至战国时期。

值得注意的是第三类窑址,也是本文要讨论的重点,这类窑址所出器物群和特征不见于吴越地区流行的土墩墓或土墩石室墓,根据对这种墓葬的分期,一般认为它的上限在西周早期,下限不晚于战国早期。

据此,第三类窑的时代当在战国时期⑹。

为了便于叙述,以下将第三类原始瓷窑址称作战国原始瓷窑址或战国窑址。

青瓷发展史青瓷是我国著名传统瓷器的一种。

它是在制成的陶瓷坯体上施以青釉(以铁为着色剂的青绿色釉),在还原焰中烧制而成。

但有些青瓷因含铁不纯,还原气氛不充足,色调便呈现黄色或黄褐色。

我国历代所称的缥瓷、千峰翠色、艾色、翠青、粉青等瓷,都是指这种瓷器。

商代中期开始出现的原始青瓷,为我国最早的青瓷。

到了东汉中晚期,真正意义的青瓷才烧制成功。

唐代越窑、宋代龙泉窑、官窑、汝窑、耀州窑等,都属于青瓷系统。

原始青瓷原始青瓷或原始瓷是指大约在商代中期出现的一种带青色釉的器物。

它的烧成温度已达到1200摄氏度左右,比通常的陶器更坚实,但尚未达到真正瓷器的程度。

目前在河南郑州、安阳、洛阳、巩县、偃师,河北藁城、北京,陕西西安,山东益都,安徽屯溪,江苏南京、丹徒等地商周遗址和墓葬中,先后出土了许多原始青瓷及残片,主要器形有尊、碗、盘、瓶、瓮、罐、豆等。

经科学测定,它们已基本上具备了瓷器的特征,但与后来成熟阶段的青瓷比较,还带有原始性,如气孔较大,胎料中杂质较多,釉色还不够稳定,故称为原始青瓷。

出土的西周时期的原始青瓷的范围远远超过商代。

到了春秋时期,原始青瓷的制作有了很大的进步,大多数器物由原来的泥条盘筑制法变为轮制法,而且器形更显规整,胎壁变薄,也较均匀。

战国时期,原始青瓷更是普遍被使用。

无论是日用器具,还是仿铜礼器,都是器形规整,釉色匀净,技术精湛,已经接近真正成熟的瓷器。

东汉青瓷真正成熟的青瓷于东汉晚期出现。

在浙江、江苏、江西、安徽、湖北、河南、甘肃等地东汉墓葬和遗址中,都出土了东汉的青瓷器。

仅在浙江上虞县就发现了四处东汉瓷窑窑址,对其中小仙坛窑址做了发掘,并对其典型瓷片做了科学测定,结果表明,含铁量比原始青瓷少,胎体呈灰白色,胎质烧结,吸水最低的一片仅有 0.16%,烧成温度为 1310℃,采用龙窑焙烧,显微镜结构与近代瓷器基本相同,透明度也达到较高水平。

说明东汉时期青瓷烧造技术已达到成熟阶段。

因浙江上虞县一带曾是古越人的故乡,战国时属越国管辖,唐朝时称越州,所以这一带的瓷窑统称越窑。

古代瓷器专题展中华古陶瓷历史悠久,博大精深,不仅被国人视为珍宝,也被世界上其他国家的人民所喜爱。

从3000多年前的商代原始青瓷开始,瓷器就和人们的生活息息相关,东汉出现了成熟青瓷,唐代呈现“南青北白”的制瓷局面,宋代的五大名窑被人们津津乐道,北方的十大窑系缤纷共彩,进入元代,青花瓷工艺在景德镇得到发展光大,明清时期各种彩瓷精彩纷呈。

湖北地区单色釉瓷器瓷器自成体系,宋代以前以青瓷为主,宋代以青白瓷为主。

主要出产于梁子湖周边地区。

这件西周时期原始瓷豆出土于黄梅焦墩遗址。

青瓷器的烧成,始于我国东汉时期,因此,我们把商至东汉之间的瓷器称为原始青瓷。

它是用瓷土制胎,表面施石灰釉,经1200 ℃高温烧成。

但由于瓷胎中杂质较多,釉料配制简单,加上烧制工艺原始,导致硬度偏低,釉色不稳定。

所以称之为原始瓷器。

我国南方著名的商代遗址盘龙城就已经发现原始青瓷。

湖北东周墓发现常见一种梳齿纹环耳罐,原产地应在江浙一带。

这件器物的口沿、折腹、圜底内部各有一组弦纹,口沿由5条弦纹组成,折腹、圜底处弦纹各6条,除圜底内侧弦纹下凹外,其余弦纹均为瓷釉填平。

器外素面,折腹处起一周凸棱,下腹有数道螺旋形痕。

灰胎,施青釉,泛酱褐,釉薄不匀,可见极细开裂纹,圈足局部挂釉已脱落,此器采用泥条盘筑后经慢轮加工而成。

西周时期的原始青瓷目前我省仅见此一件。

这是一件原始瓷直线纹罐,出土于黄冈,在战国楚墓中常常见到,各地出土的器型略有变化,但是它们的共同特征是在颈部和肩部装饰有一周直线纹。

目前湖北地区出土的战国原始瓷器中只发现这一种器物,它的原产地在长江下游地区。

这两件分别是水波纹双立耳罐,另一件是战国时期的原始瓷罐。

西晋立国之后的短短几十年中,瓷业得到蓬勃发展。

出现了最早的瓷器品种——青瓷。

它以铁为主要着色剂,釉面基本色调呈青绿色。

作为最早出现的瓷器,青瓷从萌芽到鼎盛,经历了两千多年的历史。

青瓷历来以长江下游的越窑最负盛名,而长江中游地区青瓷却少有记载。

青瓷发展史中汝瓷的技术传承与创新青瓷是中国最早烧成的瓷器,也是一种颇具中国特色的陶瓷类型,曾被古代南北方窑口广泛生产。

宋代是中国瓷业发展的黄金时期,汝瓷是北宋时期河南地区烧制的一种高品质官窑青瓷,以温润如玉的釉色和精湛的工艺技术著称,是中国青瓷发展的重要节点。

汝瓷的成功烧制融合了南北方青瓷工艺技术,并进一步创新,它在釉色审美和工艺技术方面取得的成就,对同时期及其之后的青瓷都有着重要影响,在中国青瓷发展史上有着承上启下的作用。

关键词:青瓷;汝瓷;青瓷发展史;承上启下1. 青瓷与汝瓷中国是瓷器的故乡,青瓷是中国最早烧成的瓷器,因釉色青幽碧绿而得名。

青瓷的出现与原料中“铁”元素和烧成工艺有很大关系,古代制瓷原料中的铁很难被剔除,铁在氧化气氛下多转化成三价铁,釉呈黄绿色,在还原气氛中大部分能转化成二价铁,釉呈青绿色。

二价铁与含铁总量的百分比被称作还原率,用以衡量和控制青瓷釉色。

还原率高,釉呈青绿色,还原率低,釉呈黄绿色,甚至黄褐色。

青瓷原料中“铁”的总体含量不能超过3%,否则釉呈深暗的“黄褐酱”色。

青瓷的前身是商周原始青瓷,东汉末年,浙江越窑在此基础上率先烧出青瓷。

青瓷出现后,因清洁美观,使用便利,成本低廉,逐渐成为重要的日常用品,需求量增加。

东汉之后的几百年间,越窑青瓷工艺被传播到大江南北,形成许多青瓷窑口,青瓷曾是中国主流陶瓷产品。

青瓷的发展有内外两条主线,一是对类玉外观釉色的不懈追求,二是对内在制瓷工艺技术的创新和完善。

中国人尚玉,对玉质般外观釉色的追求贯穿了青瓷发展的始终,而这需要强大的、不断创新的制瓷工艺作支撑。

汝瓷是北宋晚期在河南地区创烧的一种高品质官窑青瓷,它融合了南北方多个青瓷窑口的工艺技术,并在此基础上进行了多种创新与改进,让青瓷材质成为审美主体,是青瓷釉色与工艺技术发展的重要节点,对同时期及其之后的青瓷产品影响深远。

2. 汝瓷产生之前南北方青瓷窑业的发展概况汝瓷产生之前,青瓷已经历一个长时期的发展,南北各地青瓷窑口积累有不少工艺技术经验,为汝瓷产生奠定了重要基础。

青瓷的颜色种类摘要:I.引言- 介绍青瓷的历史背景和特点II.青瓷的颜色种类- 原始青瓷:青绿色调,质地较粗- 秘色瓷:碧绿色调,釉面光滑,质地细腻- 粉青瓷:淡绿色调,釉面均匀,质地轻薄- 豆青瓷:豆绿色调,釉面略带黄色,质地适中- 米黄青瓷:米黄色调,釉面光滑,质地较细腻III.青瓷的产地和制作工艺- 越窑:最早的青瓷产地,以秘色瓷最为著名- 汝窑:北宋时期的著名青瓷窑口,以粉青瓷和豆青瓷为主- 定窑:南宋时期的青瓷窑口,以米黄青瓷为主- 制作工艺:选料、制坯、上釉、烧制等步骤IV.青瓷的价值和收藏前景- 青瓷的历史和文化价值- 青瓷在拍卖市场上的表现- 收藏青瓷的建议和注意事项正文:青瓷,作为中国瓷器的一个重要品类,源远流长,具有独特的艺术魅力和文化内涵。

本文将从青瓷的颜色种类、产地和制作工艺、价值与收藏前景等方面进行详细介绍。

首先,青瓷的颜色种类繁多,各具特色。

原始青瓷是青瓷的起源,釉色青绿,质地较粗。

秘色瓷是青瓷中最为著名的品种,釉色碧绿,釉面光滑,质地细腻。

粉青瓷的釉色淡绿,釉面均匀,质地轻薄。

豆青瓷的釉色豆绿,釉面略带黄色,质地适中。

米黄青瓷的釉色米黄,釉面光滑,质地较细腻。

其次,青瓷的产地主要集中在越窑、汝窑和定窑等地。

越窑是最早的青瓷产地,以秘色瓷最为著名。

汝窑在北宋时期崭露头角,以粉青瓷和豆青瓷为主。

定窑在南宋时期逐渐崛起,以米黄青瓷为主。

青瓷的制作工艺包括选料、制坯、上釉、烧制等步骤,每一个环节都需要严格把控,以保证成品的品质。

最后,青瓷具有极高的历史和文化价值,一直以来在拍卖市场上表现优异,备受藏家青睐。

当然,收藏青瓷也需要一定的眼力和经验,建议藏家在购买时注意辨别真伪,并关注作品的品质和艺术价值。

综上所述,青瓷以其丰富的颜色种类、独特的产地和制作工艺、以及深厚的历史文化内涵,成为了中国瓷器的一颗璀璨明珠。

较之五大名窑,山西瓷业无炫耀名声。

中国最早的原始青瓷即发现于山西夏县东下冯龙山文化遗址中,距今约4200年。

据记载,早在南北朝时期,山西南北已出现许多瓷窑,从这些遗址中都有出土大量原始青瓷。

定窑是宋代名窑之一,始烧于唐,它虽位于河北,此窑系却以山西窑场最多。

明代时山西南部流行的低温釉陶器法华陶器,更是独具特色。

其足以反映出当时制瓷业的兴盛与发达。

然而,说起陶瓷文化,言必称五大名窑,言必称景德镇,殊不知山西也有灿烂的陶瓷文明。

山西瓷器业的记忆碎片山西制瓷业历史虽悠久,地位却不显赫,然而规模宏大,且遍布于全省各地。

后人在平定窑、浑源窑、榆次窑等处发现过大量隋唐时期属北方白瓷系列的白釉碗碟。

北宋时期,曾在太原设立过官窑。

1936年,在太原坝陵桥一带曾发现瓷器仓库一处,内藏瓷器百余件,并伴有“大宋河东路窑场”的铜印一颗。

太原瓷家陈格曾制造出一种“交釉瓷”,其花纹搅拧,灰白相间,犹如木之年轮,故又曰“木理纹瓷”。

此时,山西瓷窑已分属于定州窑、磁州窑、耀州窑、钧窑系统。

元代霍州窑有匠名彭君宝,始效仿定州窑,后推陈出新,青出于蓝,终创出了“新定”,这就是历史上有名的“霍窑”或“彭窑”。

这一时期,由于煤炭的普遍使用,为山西制瓷业的发展提供了得天独厚的条件。

遗憾的是,由于山西一带宋初仍为北汉辖治,赵匡胤三下河东,久攻未果,故在评审御窑时,不在范畴之内,使之失去了一次难得的发展机遇,五大名窑皆布周边,而如介休洪山窑这样的出品在当时已达到了相当水平,毫不逊色于入围者。

进入近代,随着高岭土的不断被发现及窑口的相继设立,山西的瓷器产量有所增加。

光绪三年(1877年),晋城县窑儿村发现瓷土,至光绪十一年(1885年),瓷器已为该县大宗输出品。

较之外省出产,山西瓷器多为粗瓷品,从历史的角度审视,其进步仅是数量上的。

另外,山西的陶器窑口更是量大,除晋北右玉、怀仁两县的碗坛缸瓶等销往绥远外,其余均在本省。

到抗战前夕的1936年,全省有陶窑123户,分布于临汾、潞城等25县,资金总额1.1万元,工人530人,年产各类陶器263.7万件,产值9019元。

中国陶瓷发展史简述中国陶瓷发展史简述陶瓷的产生和发展,实际上是同人们的生活和生产实践紧密相连的。

大约在70万年以前的原始时代,人们就发现,将泥巴晾干后加火一烧就变得坚硬起来,而且可以做成各种形状用来盛水,放食物等等,这便是陶器产生的初始。

陶器的发明是人类文明的重要进程,它揭开了人类利用自然、改造自然、与自然做斗争的新的一页,具有重大的历史意义,是人类生产发展史上的一个里程碑。

从我国河北省阳原县泥河湾地区发现的旧石器时代晚期的陶片来看,在中国陶器的产生距今已有11700多年的悠久历史。

1977年在河南省新郑县裴李岗村发现的陶器经碳十四测定距今约8千年,同时在河北武安县磁山也发现同时期的文化遗址。

距今7000多年的仰韶文化彩陶,具有浓厚的生活气息和独特的艺术风格。

它是在陶器未烧以前就画在陶坯上,烧成后彩纹固定在器物表面不易脱落。

有的在彩绘之前,先涂上一层白色陶衣,使彩绘花纹更为鲜明。

彩陶花纹主要是花卉图案和几何形图案,也有少数动物纹。

几何形图案主要有:弦纹、网纹、锯齿纹、三角纹、方格纹、垂幛纹、旋涡纹、圆圈纹、波折纹、宽带纹,并有月亮、太阳、北斗星等纹样。

动物纹样,常见的有鱼纹、鸟纹、蛙纹等。

兽纹较多的是猪纹、狗纹和鹿纹,有的奔驰,有的站立。

这些动物形象的出现,反映出当时的渔猎在原始社会生活中的重要地位。

人物纹样较少见,1973年在青海大通县出一件陶钵,其口沿内壁上画有三组跳舞的人群,五人一组,舞人动作整齐,姿态优美,精美异常。

植物纹样,在距今6800年的浙江河姆渡文化陶器上,发现有稻麦粒、枝叶、花瓣,甚至有些已概括成为几何形体,并和几何形纹混和在一起构成纹样,形成一种独特的风格,别有一番情趣。

距今6000多年的大汶口文化红陶和距今4000多年的龙山文化的黑陶与白陶。

其中黑陶的烧成温度达1000度左右,有细泥、泥质和夹砂三种,尤以细泥薄壁黑陶制作水平最高,有“黑如漆、薄如纸”的美称。

这种黑陶的陶土经过淘洗,轮制,胎壁厚仅0.5-1毫米,再经打磨,烧成后漆黑光亮,有“蛋壳陶”之称,表现出惊人的技巧,饮誉中外。

中国瓷器的文化介绍中国古代的瓷器是最古老的瓷器,在各个朝代有着不同的瓷器文化。

以下是店铺为你精心整理的中国瓷器的文化介绍,希望你喜欢。

中国瓷器名称来源在中国,“瓷器”一词最早见诸于许慎的《说文解字》中。

“瓷”这个字在汉以前指“瓦器”,许慎《说文解字》中解释“瓷”为:“瓦器,从瓦次。

”。

《隋书》何稠传》记载的“匠人无取清意,稠以绿瓷为之”。

当时的绿瓷应该包括我们今天称呼为青瓷中的某些釉色玻璃质感很好的制品。

磁县博物馆已有收藏,但当时不称“青瓷”而称“绿瓷”。

“磁器”一词早见于唐代文献记载内。

当时磁、瓷的使用也分别得比较清楚。

如《新唐书。

地理志》记载:“邢州巨鹿郡土贡磁器;越州会稽郡土贡瓷器。

”。

当时磁州的一些窑场都会生产到唐代。

那么磁器的最初出现很可能同越器、邢器等名称涵义一样,指的是磁州所产陶磁器。

当然“磁器”也可能泛指整个河北南部一带的产品。

这种磁器与瓷器在外观上肯定有区别。

因此《新唐书》才以不同称谓加以记载。

《唐书》《地理志》中记载“土贡延埴盎缶”当时磁州属于河北管辖,似可旁证“磁器”也包括盎缶类产品。

在实物资料方面,磁州的临水曾经发现唐代窑址,墓葬出土过许多唐风陶瓷,其中有青瓷,又有化妆白瓷、酱褐釉瓷。

这些都可以纳入“磁器”范围。

由于磁器产量巨大,不仅行销范围扩展止整个中国北方,官民具获其益,还有许多输出国外。

导致文献记载中出现以“磁”代“瓷”现象,建构出内涵丰富的“磁器文化”。

自宋代后“磁”“瓷”开始出现混用现象。

元时陶瓷文献广泛使用“磁器”的称谓来指胎体坚固的陶磁制品,而不大再使用“瓷”字。

元学者耶律楚材在《佩文韵府》卷96。

〈七蜀钵脱。

磁钵条》中咏道:“累累山果映磁钵,薄薄浊缪半瓦壶”。

《元史》记载景德镇设立“浮梁磁局”亦用“磁”字。

(然,近年来,景德镇部分学者在文章中把《元史》中设立的“浮梁磁局”,恣意改写史料为“浮梁瓷局”。

真可一晒)在彭城出土的一件元末明初的《西江月》词文枕上,彭城磁州窑仍然保留了“礠窑”之称谓。

山西地区出土原始瓷器及相关问题探析郭智勇;温星金【摘要】本文通过梳理山西地区遗址及墓葬出土原始瓷器,结合时代、器形和文化因素等来探讨山西原始瓷器的产地及其价值.山西出土原始瓷器主要发现于晋南和雁北地区;时代历经龙山晚期文化、二里岗上层文化、西周、东周、东汉;器型常见豆、尊、罐、瓮、瓿以及壶、瓶;大多出自于较高等级墓葬;根据其器形和文化因素分析认为山西地区的原始瓷器可能产自陕洛一带.【期刊名称】《山西档案》【年(卷),期】2016(000)003【总页数】3页(P163-165)【关键词】山西;原始瓷器;墓葬【作者】郭智勇;温星金【作者单位】山西博物院保管部;南京大学历史学院文物与博物馆【正文语种】中文【中图分类】K878中国陶瓷器的发展经历了夹碳陶、夹砂或泥质陶器、黑皮或白陶、印纹硬陶、原始瓷器、瓷器的发展过程。

关于原始瓷器的概念,罗宏杰、李家治先生曾对印纹硬陶、原始瓷器、瓷器的样品胎的化学组成做多元统计分析,最后将原始瓷器定义为:商周时期所出现的,以瓷石为制胎原料制作的具有较低吸水率的带釉陶瓷产品。

[1]本文即以此作为探讨的基础。

截至目前,山西地区出土原始瓷器的地点有:1980年中国社科院考古所山西工作队对夏县东下冯遗址再次进行发掘,出土原始青瓷残片二十余片。

器型有罐、钵等,多为素面,有的饰蓝纹,方格纹。

器表施青绿色薄釉,胎多青灰色,质地坚硬。

胎釉结合比较紧密,它比一般陶器烧造温度高,烧结程度好,吸水率小,击之有铿锵声。

[2]文中作者认为这批残片已具有商周时期原始青瓷的特征。

1991年垣曲商城发掘时,在二里岗上层文化遗存中出土一件釉陶尊:侈口,折沿,沿面饰凹弦纹四周,斜肩,肩部饰方格纹,肩以下残。

口径20厘米。

[3]20世纪60年代在侯马牛村古城东周遗址进行发掘时,于晚期地层中发现少量釉陶。

胎紫红色,酱紫釉。

拍印米字纹或方格纹。

另外在其他遗迹中发现的一片釉陶,胎灰白色,质地坚硬,釉色淡青,釉质均匀光泽,亦极似青瓷。

景德镇瓷器发展史中华向号“瓷之国”,景德镇历称“瓷之都”.瓷器是中国的伟大发明,瓷器是中国古代文明的象征,而景德镇又是这个瓷器之国的代表。

外国人的China称中国之名,又是瓷器之称。

莹莹白玉瓷,漫漫瓷都路。

作为被人武称为“瓷都"的景德镇,制瓷历史悠久。

史书记载:“新平冶陶,始于汉世(景德镇古代叫新平镇)".早在汉代,这个地区就已可能在商周原始瓷器的基础上,烧制出器表施有釉的“青瓷器”。

如此看来,景德镇地区的制瓷历史已有两千年。

史书上的景瓷生产据有关史料记载,汉代以后的景德镇地区,已有各种各样的瓷器生产。

晋代时,有个叫赵慨的人,曾为当时景德镇地区瓷器质量的提高作出过巨大贡献,因而被后世人尊称为”师主",历朝立庙祭祀。

到了公元583年,南朝的皇帝陈叔宝为了造豪华的庭台楼阁,下诏令要这里窑户烧造雕镂精巧的陶瓷柱,以供皇家使用。

隋代,隋炀帝又要这里造“狮象大兽”两座献给皇宫。

这说明当时的景德镇地区制瓷业已有相当的技艺水平,瓷器产品有了较大的影响。

强盛的唐帝国建立之后,高祖李渊武德年间(公元618-626年),当时又叫昌南镇的景德镇地区瓷业生产有了更大的发展,出了两个出名的制瓷人物,一个叫陶玉,一个叫霍仲初,他们所造的瓷器“莹如玉”“土惟白壤,体稍薄,色素润",送到京。

五代时期的青瓷和白瓷如果说,唐朝之前的景瓷生产情况还只限于文字记载,那么唐末,五代之后的景德镇瓷器生产就有充足的瓷器实物证明了。

本世纪五十年代,考古工作者在景德镇市区的黄泥头、白虎湾、胜梅亭、盈田等地发现了很多的五代窑址,挖掘出了大量的瓷器碎片。

这些瓷器碎片确切地证明了那个时期这里烧造的瓷器是青瓷和白瓷,而且以青瓷为多.这个时候生产的瓷器器型主要是盘、碗、壶、水盂、碟等.瓷胎有厚有薄,釉色是被称为“蟹壳青"的青釉,近似越窑的色彩,有些瓷器略带绿色,与玉器很象,被称为“假玉器”是很贴切的。

唐末五代时,这里除烧制青瓷外,又是南方烧造白瓷最早规模最大的窑场,仅白虎湾一处就有30多座。