(完整版)中国古籍善本书目后记

- 格式:doc

- 大小:39.02 KB

- 文档页数:10

《河南省图书馆古籍集部书目》后记李古寅(一)河南省图书馆是全国建馆最早的图书馆之一,庋藏有较丰富的古籍文献,但长期以来,古籍文献的数量、质量底子很不清楚。

我馆于1984年下半年组织人力开始清点核查古籍书,清点结果:史部63999册、子部50000余册、集部52820册、经部30000余册、丛书50000余册、河南古藉地方文献5000余册、古籍善本书23000册、大藏经7458册、加上成捆堆放的书,连同近几年新购置的古籍书共约计50万册。

1986年秋和1989年夏搬家打捆清点都同这个数字吻合。

这样,我们便初步摸清了我馆古籍数量的家底。

我馆50万册古籍藏书只有11万册书有书目(油印书本式分类目录),馆务会研究决定古籍部今后工作重点应放在加强和开展业务基础工作——编书目上,以解决历史遗留问题,当时就是在保证做好日常工作的前提下,集中主要力量搞集部书的整理和分编。

集部在古籍书中是重点,也是难点,这部分书数量大,内容丰富,地方文献多,学术价值高,情况亦复杂。

在本馆人力不是的情况下,决定聘请几位离退休中学教师帮忙,加上本馆的同志,五、六人的著录组便成立起来了。

工作伊始,首先修改了分类表,制定了著录条例,从此开始了集部书的整理和集部书目的编制工作。

1985年完成审核旧卡片和著录新卡片的工作。

1986年一1987年上半年审核新片,给书号、写书标、抄初稿,完成集部书本式目录初稿。

1987年下半年一1988年,终审初稿,完成集部书目二稿,并刻印集部书目六套片子,读者目录,公务目录各三套,按分类、书名、著者组织,完善了古籍书目的体系,这是河南省图书馆古籍书目编目史上所没有的。

1989年,在搬家的间隙中,组织人力根据书名、著者卡片式目录编制书名、著者索引,附在分类书目的后面。

1990年一1993年,对书目稿作进一步修改、加工、提高,并开始联系出版、印刷、校对清样,今年年底可望成书。

至此,河南省图书馆的古挤集部书目,既有分类目录,也有书名和著者目录,既有读者目录,也有公务目录,既有卡片式目录,也有书本式目录,可为读者提供各种检索途径,并可在更大范围内交流。

古籍的收藏与鉴赏在我国有上千年的发展历史。

在中国古代,收藏的途径主要是从坊间书铺购买或者等待机缘巧合获得故家流散的藏品,由于信息闭塞,流通不畅,古籍很难在较大的范围内流通和传播,古籍春秋中国古籍善本鉴赏与收藏版本与善本“版本”通常也作“板本”。

这个词出现于五代,最初指雕版印刷而成的书本,叶德辉《书林清话》中说“雕版谓之板,藏本为之本。

藏本者,官私所藏,未雕之善本也。

自雕版盛行,于是版本二字合二为一。

”此时的“版本”仍局限于刻本。

宋代以来,雕版印刷术成为主要的出版印刷技术,抄本、写本、批校本以及后来出现的活字本都受到雕版印刷的影响,逐渐与刻本融为一体。

现在所说的版本除了刻本以外,还包括写本、抄本、批校本、活字本等不同的本子。

研究版本的人不能只懂刻本,还要对写本、抄本、活字本和批校本等有所了解,在列举一部古籍的各种版本时,除刻本之外,还要举出写本、抄本、活字本、批校本,才算全面。

什么是善本,什么版本的古籍才是善本呢?通俗来讲,“善”是“好”的意思,善本就是好本。

宋代以前所谓的善本,含意较简单,把校勘多遍、文字无脱衍讹误、篇目篇章不残不缺的版本称为善本。

如欧阳修的《文忠集》一四一卷《唐田弘正家庙碑》中说“自天圣以来,古学渐盛,学者多读韩文,而患集本讹舛,惟余家本屡更校正,时人共传,号为善本”,可见当时善本与书本身的品质好坏有很大关系,取决于出版商的态度和能力。

但随着时间推移,兵灾火厄,书籍大量被毁,留存下来的唐、宋本书籍非常珍贵,有的书籍一页难求,价值连城。

明中叶以来,尤其是清代以后,藏书家和版本研究者都非常重视善本,书非善则不屑一顾,发展到后期,很多研究者几乎将古籍版本等同于善本。

如今,国内又掀起了一股古籍收藏热,拍卖市场上各种版本的古旧图书让收藏爱好者们目不暇接。

人们对善本的理解发生了很大变化,判断善本的标准有以下几点:一是“古旧”,这是清代以来收藏家们公认的标准,即年代越久远、存世越稀少,则越“善”。

中國古籍善本賞析清代宮中刻書初承明內府經廠之餘緒。

康熙十九年(1680年)始,在西華門內武英殿設立刻書機構,直至清末。

在長達200餘年的曆史中,武英殿先後刊行書籍數百種,此即“武英殿刻本”(簡稱“殿本”)之由來。

殿本以“欽定”、“禦纂”等敕修方式產生,內容涉及經、史、子、集各類,凝聚著有清一代內廷眾臣的集體智慧。

其中,康熙、雍正、乾隆三朝編刊書籍數量最多,質量亦佳。

嘉慶以後各朝,隨著國勢日趨衰落,刻書品種逐漸減少。

注:本電子圖書之制作資料來自互聯網,只用於交流學習。

請不要用於商業用途,否則後果自負。

丁亥歲末弘毅於粲然齋《全唐詩》,900卷,清曹寅、彭定求等奉敕編纂。

康熙四十六年(1707年)揚州詩局刻本。

半頁11行,行21字,白口,雙魚尾,左右雙欄。

版框16.6cm×11.5cm《全唐詩》又稱《欽定全唐詩》,是一部範圍較廣的唐詩總集。

全書以明胡震亨《唐音統簽》及清季振宜《唐詩》為底本,又旁采碑、碣、稗史、雜書之所載拾遺補缺而成,共收錄唐、五代350年間詩歌48900餘首,收入作家2246人。

其內容包括帝王、後妃、宗室諸王、公主宮嬪的作品,樂府詩(不包括新樂府),曆朝詩,無姓氏可考者之詩,之後為聯句、逸句、名媛,僧、道、仙、神、鬼、怪、夢、諧謔、判、歌、語、謠、古辭、詞等。

全書以人系詩,按時代先後排列,對可考稽的作者多附小傳。

編纂《全唐詩》以朝廷之力旁搜博采,複據內府所藏珍本、善本擴充訂正,對字句之異同、篇章之互見多有校注。

但是,這樣一部巨著,在不足兩年內編成,難免會出現各種問題,最突出的是漏收了相當數量的唐詩,其次是誤收了不少六朝和宋、元時期的詩歌,而唐代範圍內又多有張冠李戴的現象,此外,亦有作家、作品重出,詩題誤標,小傳、小注錯誤,編次不當等問題。

但其仍不失為一部比較完備的、能以全面反映唐詩面貌的巨著,對於研究唐代文化、文學、曆史、政治、經濟都具有極重要的參考價值。

此書最早的版本是康熙四十六年(1707年)揚州詩局刻本,120冊。

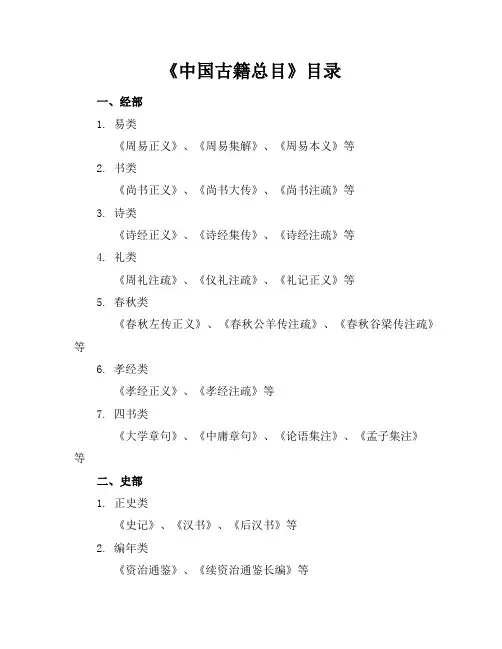

《中国古籍总目》目录一、经部1. 易类《周易正义》、《周易集解》、《周易本义》等2. 书类《尚书正义》、《尚书大传》、《尚书注疏》等3. 诗类《诗经正义》、《诗经集传》、《诗经注疏》等4. 礼类《周礼注疏》、《仪礼注疏》、《礼记正义》等5. 春秋类《春秋左传正义》、《春秋公羊传注疏》、《春秋谷梁传注疏》等6. 孝经类《孝经正义》、《孝经注疏》等7. 四书类《大学章句》、《中庸章句》、《论语集注》、《孟子集注》等二、史部1. 正史类《史记》、《汉书》、《后汉书》等2. 编年类《资治通鉴》、《续资治通鉴长编》等3. 纪事本末类《通鉴纪事本末》、《宋史纪事本末》等4. 别史类《逸周书》、《东观汉记》等5. 杂史类《国语》、《战国策》等6. 传记类《高士传》、《唐才子传》等7. 地理类《水经注》、《大唐西域记》等三、子部1. 儒家类《荀子》、《新书》、《盐铁论》等2. 道家类《老子》、《庄子》、《列子》等3. 法家类《韩非子》、《商君书》等4. 名家类《公孙龙子》、《尹文子》等5. 墨家类《墨子》等6. 纵横家类《鬼谷子》等7. 杂家类《淮南子》、《吕氏春秋》等四、集部1. 楚辞类《楚辞》、《楚辞补注》等2. 别集类《陶渊明集》、《李白集》、《杜甫集》等3. 总集类《文选》、《唐宋八大家文钞》等4. 诗文评类《诗品》、《文心雕龙》等5. 词类《花间集》、《宋词三百首》等6. 曲类《元曲选》、《六十种曲》等五、丛部1. 丛书类《四库全书》、《四部丛刊》等2. 类书类《艺文类聚》、《太平御览》等3. 小说类《世说新语》、《聊斋志异》等4. 佛经类《大藏经》、《金刚经》等5. 道藏类六、艺术部1. 书画类《历代名画记》、《书谱》、《法书要录》等2. 篆刻类《印章集》、《印谱》等3. 音乐类《乐府杂录》、《琴操》等4. 舞蹈类《舞谱》、《舞蹈史》等5. 戏剧类《录鬼簿》、《南戏录》等七、科技部1. 天文类《甘石星经》、《授时历》等2. 地理类《地理志》、《舆地图》等3. 农学类《齐民要术》、《农政全书》等4. 医学类《黄帝内经》、《本草纲目》等5. 建筑类《营造法式》、《园冶》等6. 数学类7. 兵器类《武经总要》、《兵器谱》等八、生活部1. 食谱类《随园食单》、《饮膳正要》等2. 花卉类《群芳谱》、《花镜》等3. 茶艺类《茶经》、《茶谱》等4. 服饰类《中国古代服饰史》、《绣谱》等5. 旅行类《徐霞客游记》、《旅行指南》等九、宗教部1. 佛教类《大般若波罗蜜多经》、《圆觉经》等2. 道教类《道德经》、《南华经》等3. 儒教类《孝经》、《大学衍义》等4. 基督教类《圣经》、《基督教要义》等5. 伊斯兰教类《古兰经》、《伊斯兰教义》等《中国古籍总目》不仅是一部文献检索的工具书,更是一部承载着中华民族悠久历史与文化的宝典。

![古籍善本影印本必读书单推荐[精美打印版本]](https://uimg.taocdn.com/bddf05d318e8b8f67c1cfad6195f312b3169ebc3.webp)

中国古籍善本书目1. 引言中国拥有悠久的历史和灿烂的古代文化,形成了丰富的古籍遗产。

善本是指保存较为完整、质量较高的古籍原装本,具有极高的历史文化价值,并且对于研究历史、文化、文学等学科具有重要的参考价值。

本文将介绍中国古籍善本的书目,包括各个时期的经典著作、文学名著等。

2. 先秦时期(公元前221年之前)•道德经:为中国古代哲学家老子所著,是道家学派的核心经典之一。

道德经以其简约而深邃的语言风格,阐述了道家的思想理论。

•春秋左传:为战国时期的史书,记载了春秋时期各诸侯国的政治斗争和战争情况,是研究春秋时期历史的重要资料。

•韩非子:为战国时期法家学派的重要文献,主张通过法制来维护社会秩序和国家统一,对后世的法律思想产生了深远影响。

3. 秦汉时期(公元前221年-220年)•史记:为西汉时期历史学家司马迁编写的百科全书式的史书,分为本纪和列传两大部分,对中国的历史进行了全面而系统的记载。

•汉书:为西汉时期历史学家班固所著,以刘邦为起点,到王莽为终点,通过纪传体的形式,详细记载了西汉历代的政治、军事、文化等方面的重要事件。

•荀子:为战国时期儒家代表性著作,通过论述政治、伦理、教育等问题,提出了儒家的道德伦理观念。

4. 魏晋南北朝时期(220年-589年)•资治通鉴:为南北朝时期的历史学家司马光所著,是一部统编中国历史的大型纪实著作,以年代为序,详细记述了中国历史上各个时期的政治、经济、社会等方面的变化情况。

•庄子:为战国时期哲学家庄周所著,以寓言和讽喻的方式,表达了道家关于自由、无为等哲学思想。

•诗经:为中国古代最早的诗歌总集,记录了战国时期以前的诗歌作品,是中国古代文学的重要遗产。

5. 唐宋元明清时期(618年-1912年)•唐诗三百首:为唐代文学家杜甫所选的唐诗经典作品,被公认为中国古代诗歌的顶峰之作,对于后世的诗歌创作有着深远的影响。

•四书五经:为儒家经典之一,包括《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》和《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》等。

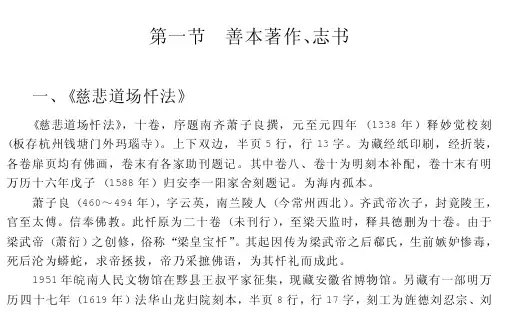

第一节 善本著作、志书 一、《慈悲道场忏法》《慈悲道场忏法》,十卷,序题南齐萧子良撰,元至元四年(1338年)释妙觉校刻(板存杭州钱塘门外玛瑙寺)。

上下双边,半页5行,行13字。

为藏经纸印刷,经折装,各卷扉页均有佛画,卷末有各家助刊题记。

其中卷八、卷十为明刻本补配,卷十末有明万历十六年戊子(1588年)归安李一阳家舍刻题记。

为海内孤本。

萧子良(460~494年),字云英,南兰陵人(今常州西北)。

齐武帝次子,封竟陵王,官至太傅。

信奉佛教。

此忏原为二十卷(未刊行),至梁天监时,释具德删为十卷。

由于梁武帝(萧衍)之创修,俗称“梁皇宝忏”。

其起因传为梁武帝之后郗氏,生前嫉妒惨毒,死后沦为蟒蛇,求帝拯拔,帝乃采摭佛语,为其忏礼而成此。

1951年皖南人民文物馆在黟县王叔平家征集,现藏安徽省博物馆。

另藏有一部明万历四十七年(1619年)法华山龙归院刻本,半页8行,行17字,刻工为旌德刘忍宗、刘光等。

二、《唐摭言》《唐摭言》,唐王定保撰,十五卷。

匡高20.5厘米,宽13厘米。

四周单边,白口,半页9行,行20字。

此本缺序言,从纸墨及字体风格判断,似明万历间刻本。

卷端书名后,题“唐王定保撰明张萱订”。

各卷卷末多镌有“清真馆藏板”。

所钤鉴藏印章甚多,如:“吴焯”、“竹”、“蝉华”、“姚鼐之印”、“天都鲍氏困学斋图籍”、“笃素堂张晓渔校藏图籍之章”、“曾在姚达之处”等。

又篇中间有朱、墨笔勘误,斑斓灿烂,使本书尤增辉色。

此书经《四库全书总目》著录,考证周详。

撰者王定保,不知其籍贯,而与王溥同族,生于唐咸通十一年(870年),光华三年(900年)进士。

是书成于周世宗显德元年(954年),已是其暮年之作。

书乃“述有唐一代贡举之制特详,多史志所未及。

其一切杂事亦足以觇名场之风气,验士习之淳浇。

法戒兼陈,可为永鉴,不似他家杂录。

但记异闻已也。

”1964年安徽省博物馆收藏。

三、《玉海》《玉海》,宋王应麟纂,二百卷,卷一至二十二为元刻明递修本(间有明正德、嘉靖补板),卷二十三以下均为配补明万历本。

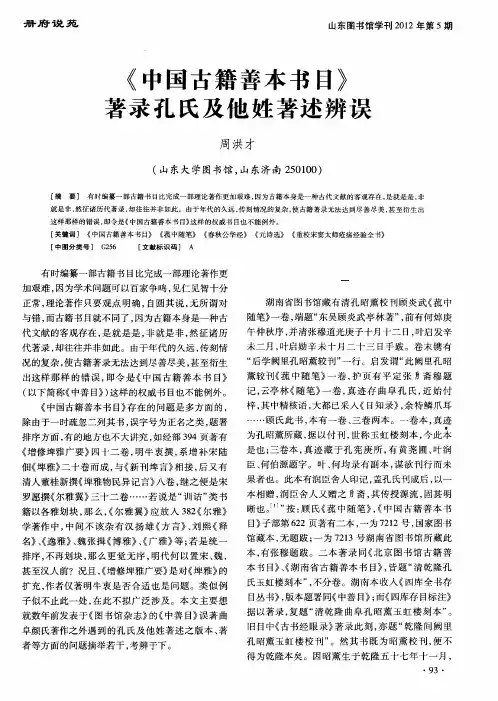

《中国古籍善本书目》

此书为中国现存公藏善本书目的总汇,收录了各级各类公藏部门如各省、市、自治区图书馆,博物馆,文物保管委员会,高等院校,科学院系统图书馆,中等学校,文化馆,寺庙等781家单位的现存善本图书约13万部,但台湾省除外。

版本目录学上关于“善本”的含义向来是指精加校雠、误字较少的版本或稀见旧刻以及名家抄校、前贤手稿之类。

本书目据上述范围选取具有历史文物性、学术资料性、艺术代表性而又流传较少的书籍,但不包括少数民族文字古籍。

本书目按经、史、子、集、丛5部编排,分部出版。

各部类所收各书以著者的时代先后为序;同书有多种版本者,亦按时代先后,先刻本,次抄本,有稿本者排在各本之前。

每部书依次著录其书名、卷数、编著注释者、版本、批校题跋者及统一编号。

每部书之后有藏书单位代码表和藏书单位检索表。

国家图书馆藏宋元善本书志(四则)隋书八十五卷((唐)魏徵等撰6732隋书八十五卷宋刻本,2册。

框高二十一厘米,宽十三•二厘米。

10行19字,黑口,左右双边,双鱼尾,有耳。

版心上鱼尾之下记小题卷次,中间记大题卷次,下鱼尾之上记页次。

如“志十九隋书二十四”。

下鱼尾之下间记字数。

存5卷:24~25、83~85。

线装,2册卷端题“志第十九 隋书二十四”。

无刻工。

避宋讳:勖、征(有不缺)、玄(有不缺)、弘等。

藏书家题跋:袁克文跋(二则),李盛铎跋。

李盛铎跋:《隋书》宋本,惟《天禄琳琅》载有全帙,相传是嘉定间刊。

此外,常熟瞿氏有残本三卷。

藏书家求一稍完善之大德本且不可得,何论宋椠?寒云既藏九行本,又得此宋刊零卷。

其行款与瞿目所载相同。

玩其字体,当是南宋建阳所刻,且瞿氏为末三卷,此为《食货》、《刑法》二志,尤可珍也。

盛铎(“李氏木斋”朱文方印)。

袁克文跋(二则,素花笺纸):袁跋一《隋书•刑法志》一卷,半叶十行,行十九字。

左栏外标注篇名,与铁琴铜剑楼所藏宋刊列传三卷同,确是书林之星凤。

旧有宋九行本《隋书》全帙,间有补板刊印。

既无此残本之精,而卷首标题亦异。

此本小题在上,大题在下,与古本合。

九行本首列《隋书》若干卷,次行题“监修国史赵国公长孙无忌等撰”,且与此称臣称奉敕撰者又不同;三行书小题,四行书篇名,是已失原来面目,不若此犹存旧观。

虽零缣断素,何伤其为宝也。

寒云(“袁克文”朱白文方印)。

袁跋二卷中缺讳谨严,如弘、玄、恒、征、惩、敦诸字,其遇讳不缺者,则殊无几。

乙卯十一月初四日寒云又记。

(“寒云”白文小方印、“袁二”朱文小方印。

)著录情况:张元济《宝礼堂宋本书录》著录此书第一册,即卷二十四至二十五,云:“此为宋刊《隋书》,仅存志第十九《食货》、第二十《刑法》二卷。

版式小题在上,大题在下。

次题‘太尉扬州都督监修国史上柱国赵国公臣长孙无忌奉敕撰’。

半叶十行,行十九字。

左右双阑,版心细黑口,双鱼尾,书名题‘隋书几’或‘志几’,下记字数,左栏外题篇名。

中华再造善本古籍丛书(第四批)目录中华再造善本古籍丛书(第四批)目录序号书名出版日期作者1 昌黎先生集(全三十二册) 2005-4-9 [唐]韩愈撰2 云庄四六余话(全二册) 2004-10-23 [宋]杨道撰3 论语集解(全二册) 2004-11-24 [三国·魏]何晏撰4 金华黄先生文集(全二十册) 2005-5-2 [元]黄溍撰5 山谷诗注(全四册) 2003-12-15 [宋]黄庭坚撰6 通鉴总类(全四十册) 2004-6-6 [宋]沈枢辑7 慈溪黄氏日抄分类古今纪要(全八十册) 2005-3-2 [宋]黄震撰8 三苏先生文粹(全十二册) 2004-10-2 [宋]苏洵苏轼苏辙撰9 温国文正公文集(全三十二册) 2004-10-2 [宋]司马光撰10 忘忧清乐集(全三册) 2004-8-23 [宋]李逸民撰11 详注周美成词片玉集(全二册)2004-6-23 [宋]周邦彦撰12 孝经注疏(全一册) 2004-12-23 [宋]唐玄宗李隆基注13 大戴礼记(全四册) 2004-12-23 [汉]戴德撰14 九经直音(全四册) 2004-12-23 [宋]孙奕撰15 周易经传集程朱解附录纂注(全十六册)2004-11-23 [元]董真卿撰16 崑山杂咏(全三册) 2004-6-23 [宋]龚昱辑17 陶靖节先生集(全二册) 2004-6-23 [晋]陶潜撰18 春秋公羊疏(全一册) 2004-6-5 [唐]徐彦撰19 中兴以来绝妙词选(全四册) 2004-10-24 [宋]黄昇辑20 西畴居士春秋本例(全四册) 2004-12-24 [宋]崔子方撰21 新刻考订按鉴通俗演义全像三国志传(全八册)2004-7-24 [明]罗本撰22 酒经(全二册) 2004-8-24 [宋]朱翼中23 诚斋先生集(全二十二册) 2004-4-24 [宋]杨万里撰24 周易经义(全一册) 2004-11-24 [元]涂溍年撰25 陶渊明诗(全二册) 2004-4-24 [晋]陶潜撰26 汉隶分韵(全二册) 2004-11-2427 新增说文韵府群玉(全二十册) 2005-9-2 [元]阴时夫辑28 家礼(全三册) 2004-10-2 题[宋]朱熹撰29 东山词(全一册) 2004-10-2 [宋]贺铸撰30 春秋经传集解(全二十一册) 2004-12-2 [晋]杜预撰31 三历撮要(全二册) 2004-2-232 续幽怪录(全二册) 2004-2-2 [唐]李复言编33 蜀汉本末(全三册) 2004-6-23 [元]赵居信撰34 复古编(全二册) 2004-12-23 [宋]张有撰35 四书经疑问对(全二册) 2004-12-23 [宋]董彝撰36 五服图解(全一册) 2004-12-23 [元]龚端礼撰37 四书通证(全四册) 2004-12-23 [元]张存中撰38 乖崖先生文集(全四册) 2004-6-23 [宋]张咏撰39 续资治通鉴长编撮要(全四十八册)2004-6-25 [宋]李焘撰40 重添校正蜀本书林事类韵会(全二十二册) 2004-6-2541 孟子或问纂要(全三册) 2004-9-28 [宋]宋熹撰42 孔丛子(全四册) 2004-12-28 题(汉)孔鲋撰43 诸儒鸣道(全二十册) 2004-12-2844 周髀算经(全二册) 2004-12-28 题(汉)赵君卿注45 东汉会要(全十六册) 2004-12-30 [宋]徐天麟撰46 孙子算经(全一册) 2004-12-30 [唐]李淳风等注释47 洪范政鉴(全十三册) 2004-10-30 [宋]赵祯撰48 汉雋(全五册) 2004-12-31 [宋]林钺辑49 西汉会要(全二十册) 2004-12-31 [宋]徐天麟撰50 曹子建文集(全四册) 2004-12-31 [三国·魏]曹植撰51 张丘建算经(全二册) 2004-12-31 [北周]甄鸾注52 梁书(全十册) 2005-3-31 [唐]姚思廉撰53 施顾注东坡先生诗(全三十四册) 2004-12-31 [宋]苏轼撰54 杜荀鹤文集(全四册) 2004-12-31 [唐]杜荀鹤撰55 梁溪先生文集(全二十册) 2004-12-31 [宋]李纲撰56 重雕足本鉴诫录(全二册) 2004-12-13 何光远撰57 元包经传(全四册) 2004-12-13 [北周]卫元嵩撰58 王荆公唐百家诗选(全五册) 2004-12-13 [宋]王安石辑59 侍郎葛公归愚集(全四册) 2004-12-13 [宋]葛立方撰60 会昌一品制集(全二册) 2004-12-13 [唐]李德裕撰61 古今合璧事类备要增集(全十册) 2004-12-22 [宋]谢维新辑62 刘子(全四册) 2004-12-22 [北齐]刘画撰63 重刊孙真人备急千金要方(全三十二册)2004-12-22 [唐]孙思邈撰64 顺斋先生闲居丛稿(全十二册) 2005-3-2 [元]蒲道源撰65 新刊王氏脉经(全四册) 2004-12-22 [晋]王叔和撰66 吏学指南(全二册) 2004-12-22 [元]徐元瑞撰67 张仲景注解伤寒百证歌(全三册) 2004-12-22 [宋]许叔微68 周子通书训义(全一册) 2004-12-22 [元]保八撰69 黄帝内经素问(全五册) 2004-12-22 [唐]王冰注70 新编历法集成(全二册) 2004-12-22 [元]何士泰辑71 重修政和经史证类备用本草(全二十四册)2004-12-22 [宋]唐慎微撰72 精选东莱先生左氏博议句解(全四册) 2004-11-22 [宋]吕祖谦撰73 杜工部集(全十册) 2004-12-30 [唐]杜甫撰74 韵语阳秋(全四册) 2004-12-27 [宋]葛立方撰75 乐书(全四十册) 2004-10-27 [宋]陈阳撰76 新编方舆胜览(全二十册) 2004-12-27 [宋]祝穆辑77 白虎通德论(全四册) 2005-3-22 [汉]班固撰78 周书王会补注(全一册) 2005-1-30 [宋]王应麟撰79 李学士新注孙尚书内简尺牍(全四册)2005-1-22 [宋]孙觌撰80 九章算经(全三册) 2005-3-22 [魏]刘徽注81 庆赏升平(全一册) 2005-2-1982 渭南文集(全十二册) 2004-10-19 [宋]陆游撰83 皇朝中兴系年要录节要(全四册) 2004-9-684 唐鉴(全四册) 2004-12-6 [宋]范祖禹撰85 皇朝编年备要(全三十册) 2004-9-6 [宋]陈均撰86 倚松老人诗集 2005-5-1 [宋]饶节撰87 后村先生大全诗集(全四册) 2004-12-1 [宋]刘克壮撰88 吴越春秋(全六册) 2005-1-1 [汉]赵晔撰[元]徐天祜89 汉丞相诸葛忠武侯传 2004-9-1 [宋]张栻撰90 翠微先生北征录(全三册) 2005-1-1 [宋]华岳撰91 道德会元(全一册) 2005-3-22 [元]李道纯撰92 风俗通义(全五册) 2005-3-22 [汉]应劭撰93 丁卯集(全二册) 2005-3-22 [唐]许浑撰94 修辞鉴衡(全二册) 2005-3-22 [元]王构辑95 嘉祐集(全四册) 2004-12-30 [宋]苏洵撰96 新雕注疏珞琭子三命消息赋(全一册) 2004-12-22 [宋]李仝注97 致堂读史管见(全三十册) 2004-7-23 [宋]胡寅撰98 韵补(全五册) 2004-12-23 [宋]吴棫撰99 六书统溯原(全六册) 2004-7-23 [元]杨桓撰100 文选双字类要(全二册) 2004-12-14 题(宋)苏易简撰101 方是闲居士小稿(全二册) 2005-5-15 [宋]刘学箕撰102 诸儒校正西汉详节(全十九册) 2005-8-23 [宋]吕祖谦辑103 新笺决科古今源流至论(全二十册) 2005-9-23 [宋]林駉撰104 至大重修宣和博古图录(全十五册) 2005-8-23 [宋]王黼等撰105 针灸四书(全三册) 2005-8-23 [南唐]何若愚等撰106 资治通鉴纲目(全三十册) 2005-3-31 [宋]朱熹撰107 孔氏祖庭广记(全五册) 2005-1-2 [金]孔元措撰108 文心雕龙(全二册) 2005-4-10 [南朝梁]刘勰撰109 增广音注唐郢州刺史丁卯诗集(全四册)2005-6-10 [唐]许浑撰110 湖海新闻夷坚续志前集(全一册) 2005-5-10111 闲居录(全一册) 2005-4-10 [元]吾衍撰112 欧阳文忠公集(全四十六册) 2005-8-15 [宋]欧阳修撰113 作义要诀科场备用书义断法(全一册) 2006-1-30 [元]倪士毅撰114 增节标目音注精议资治通鉴(全五十册)2005-1-30 题[宋]吕祖谦辑115 新编通用启札截江网(全六册) 2005-9-18116 新刊丽则遗音古赋程式 2005-10-18 [元]杨维桢撰117 史记(全四十八册) 2005-10-18 [汉]司马迁撰118 王建诗集(全四册) 2005-7-18 [唐]王建撰119 梅花喜神谱(全二册) 2005-10-18 [宋]宋伯仁绘并辑120 师山先生文集(全二册) 2005-10-18 [元]郑玉撰121 揭曼硕诗集(全二册) 2005-10-18 [元]揭傒斯撰122 棲霞长春子丘神仙磻溪集(全三册) 2005-11-18 [金]丘处机撰123 入注附音司马温公资治通鉴(全二十册) 2005-11-18124 勉斋先生黄文肃公文集(全四十册) 2005-11-18 [宋]黄榦撰125 伯生诗续编(全二册) 2005-11-18 [元]虞集撰126 知常先生云山集(全三册) 2005-11-18 [元]姬志真撰127 筠溪牧潜集(全一册) 2005-11-18 [元]释圆至撰128 存悔斋诗(全一册) 2005-11-18 [元]龚璛撰129 杜工部草堂诗笺(全三十二册)2005-4-25 [唐]杜甫撰[宋]蔡梦弼130 后汉书(全六十册)2005-11-28 [南朝宋]范晔[西晋]司131 琼琯白玉蟾上清集(全二册) 2005-5-28 [宋]葛长庚撰132 图绘宝鉴(全四册) 2005-3-28 [元]夏文彦撰133 宋季三朝政要(全二册) 2005-5-28134 新刊仁斋直指方论小儿方论医脉真经伤寒类书活人总括(全六册) 2005-4-28 [宋]杨士瀛撰135 东坡先生往还尺牍(全二册) 2005-5-28 [宋]苏轼撰136 文献通考(全一百一册) 2005-9-28 [元]马端临著137 艺文类聚(全二十册) 2004-12-28 [唐]欧阳询辑138 汲冢周书(全四册) 2005-1-28 [晋]孔晁注139 后汉书(全五十册) 2005-1-28 [南朝·宋]范晔等撰140 梅花百咏(全一册) 2005-10-28 [元]韦珪撰141 监本纂图重言重意互注论语(全二册)2005-12-29 [魏]何晏集解142 新刊国朝二百家名贤文粹(全六十册) 2005-12-29 143 新刊李学士新注孙尚书内简尺牍(全四册)2005-7-29 (宋)孙觌撰144 攻媿先生文集(全四十八册)2005-11-23 [宋]楼鑰撰145 世医得效方(全十二册) 2005-12-23 [元]危亦林撰146 宋提刑洗冤集录(全一册) 2005-12-23 [宋]宋慈撰147 新修絫音引证群籍玉篇(全十二册)2005-4-3 [金]邢准撰148 柳待制文集(全十四册) 2005-4-6 [元]柳贯撰149 小学书(全二册) 2005-5-19 史百艳150 三圣诗(全一册) 2005-10-13 [唐]释寒山子撰。

类名唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部上海图书馆北京大学图书馆唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部中国国家图书馆唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部上海图书馆唐宋编经部唐宋编经部中国国家图书馆唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部上海图书馆唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部北京大学图书馆唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部上海图书馆唐宋编经部上海图书馆唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部唐宋编经部上海图书馆唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部北京大学图书馆唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部上海图书馆唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部北京大学图书馆唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部中国国家图书馆唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部中国国家图书馆唐宋编史部上海图书馆唐宋编史部上海图书馆唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部上海图书馆唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部华东师范大学图书馆唐宋编史部唐宋编史部上海图书馆唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部上海图书馆唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部中国国家图书馆唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部上海图书馆唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部唐宋编史部上海图书馆唐宋编史部唐宋编史部中国国家图书馆唐宋编史部。

《中国古籍善本书目》后记冀淑英《中国古籍善本书目》是一部当今国家现藏古籍善本书的总目录,本书的编辑出版,实现了周恩来总理生前的一项遗愿。

1975年周总理在病中发出了“要尽快地把全国善本书总目录编出来”的指示。

由于得到各级党政领导的重视支持,参与单位的大力协作,参加工作同志的积极努力,在编委会的领导下,这项工作从1978年3月文化部国家文物局在南京召开编辑会议,到1995年3月《书目》全部完成。

《书目》的出版将从一个重要方面体现我国古代光辉灿烂的文化和丰富珍贵的典籍,将在古为今用,为四化服务,和促进两个文明建设中发挥重要的作用;对了解古籍善本庋藏概貌和流传情况,对今后鉴别和整理古籍善本,都将起到重要的作用。

1975年国务院有关负责同志向国家文物局和北京图书馆负责同志传达了周总理的指示。

1977年1月文物局在北京召开善本书目筹备会,听取北京地区部分同志的看法和意见,同年4月文物局在北京召集北京图书馆、上海图书馆同志座谈,讨论研究有关书目的著录条例、分类法和收书范围等项问题。

6月份文物局再次召集座谈会,讨论了分类法等事项。

后由文物局王冶秋局长作出决定,书目分类用“四库分类法”,可酌加修订,收录各书下限至清末1911年。

在此基础上,制定“古籍善本书目”的收录范围、著录条例和分类法三个文件初稿,其中收录范围提出从古籍的历史文物性、学术资料性、艺术代表性等方面考察,并提出9项具体条件。

1978年3月国家文物局在南京召开会议,会上着重讨论这3个文件。

这次会议全国各省市图书馆、博物馆、大专院校、科研单位等藏书单位120余人出席,除讨论3个文件之外,并开始研究编纂《中国古籍善本书目》的方案和工作步骤。

会后即着手对全国各地(除台湾省外)收藏的古籍善本进行普查。

这次开会决定成立由国家文物局领导的古籍善本书目编辑工作领导小组,〔注〕具体工作进行可分为3个阶段。

第一阶段是准备工作。

以两年时间,一方面在各地进行普查工作,同时各省、市、县图书馆及其它藏书单位抓紧古籍善本书的整理编目,并查核校对原有的编目卡片,准备于1980年卡片集中。

另一方面于1978年11月在成都开会,着重讨论古籍善本书目的分类法,并对著录条例再加讨论。

1979年3月在广州开会,重点研究版本问题,由几个藏书较多的图书馆,分别将宋、元、明、清刻本、抄本、稿本、批校题跋本,选取若干种书为实例,在会上介绍怎样鉴别版本的经验。

两次会议是为了使各馆从事古籍善本编目工作人员,在编目分类工作中,对条目著录版本认定是否够善本条件等项问题,能有比较趋向一致的认识。

1979年8月下旬至9月,又组织人员分赴华北、东北、西北、华东、西南6大区的省市图书馆和重点藏书单位,巡回了解编目工作进行情况,具体察看目录卡片,协助解答工作中的问题。

同年年底在南昌召开会议,会上听取各大区巡回小组工作汇报,讨论了存在问题。

这次会议决定组成了中国古籍善本书目编辑委员会,以刘季平任主任委员,顾廷龙为“书目”主编,冀淑英、潘天祯为副主编。

第二阶段进行汇编工作。

1980年第一季度全国各藏书单位将目录卡片报送至北京,5月参加汇编工作人员集中北京,开始工作。

汇编工作人员来自全国各省、市、自治区图书馆,共40人。

集中目录卡片138471种(卡片张数不止此数,丛书和其它许多书都有子目片)。

报送卡片的单位有全国各图书馆、博物馆、文管会、文献馆、科学院系统科研单位、大专院校等共781单位。

《书目》是一部大型分类目录,分:经、史、子、集丛书5部,分设5个编室,将卡片按类分别由各编室审校汇编。

汇编工作首先是查核书名、卷数、作者、版本各项的著录是否准确,卡片来自众多单位,有规格不一致,体例不统一的地方,按照南京会议所定“著录条例”统一规格。

作者时代不明的要查明,同一书有多馆报送卡片的,经审查,如确属同一版本,则合并为一条款目著录,不属同一版本的,分条著录。

各馆藏书基础不同,对善本书的收录条件,掌握的宽严也不一致,以南京会议所订收录条件来衡量,不够善本条件的则删去不收。

由于藏书单位分散,不可能一一看到原书,在汇编过程中,要解决这些问题,主要利用发函调查,并征求复制书影,以备核对。

北京地区各单位,则分别前去看书,予以解决。

1980年底,经编委会主任委员刘季平同志征求各副主任委员和编委意见,并和各分编室负责人协商后,与文化部图书馆局负责同志共同决定,实行正副主编分别在京、沪、宁就地复审办法。

经、史二部由顾廷龙先生在上海复审。

子部由潘天祯先生在南京复审,集部、丛书部由冀淑英先生在北京复审。

通过一系列工作,各类卡片经审校后,陆续编成书本式“征求意见稿”,先付油印,分送有关专家、学者和各图书馆,再由省市图书馆分发至地区重点馆,广泛征求意见。

“征求意见稿”按部按类编排,每类收录的书顺序编号,号码注各书之下。

每类之后,附收藏单位索引表,按各书编号注明藏书单位代号,便于各馆核对馆藏。

这样做是为了在《书目》正式出版之前,能得到社会各方面的协助,多方审核,对所定类目、作者、版本和各类中编排先后顺序,如有不当之处或著录上的失误,经过检查,能得到订补纠正。

各藏书单位可根据编号和所附索引,按目查检本馆藏书,以便订正原卡片著录不尽明确的项目。

“征求意见稿”发出时,附函说明要求在复查审阅中发现问题,即在油印本该书条目下,注明改正意见,或另纸书写,粘贴在原条目处,在一定期限内将油印本寄还。

事实说明,寄还的油印本签注了大量意见和情况,对以后的定稿工作,帮助很大。

第三阶段是定稿工作,1983年8月由主编、副主编、顾问和工作人员共8人集中上海开始定稿工作。

根据汇编工作和审片实践中取得的经验,开始之前再次讨论研究了收录范围和著录条例,并作了补充,建立定稿制度和组织人员分工。

从经部开始,以油印本“征求意见稿”为基础,参考全国各藏书单位和专家们寄回的意见,逐条款目进行审定。

审定过程中,仍尽量利用函调并征求书影,据以解决问题。

审校中遇到必须看书解决的问题,按地区集中一批,组织外出看书,先后在浙江、山东、京、津、沪二省三市的重点单位,查对原书上千种,从而改正了很多款目的著录。

定稿中,由副主编统一审查各类的著录和每类中卡片编排顺序,编成初稿,再由主编核定。

这项工作需要深入细致,问题才能适当解决和少出失误;不足之处是藏书单位分散,在人力和时间上都不可能多去各地看书,有的问题只能通过函调或从文献资料中获得解决,从而订正了某些书名、作者、版本方面的著录问题。

解决的问题有以下几种情况。

一、书名、著者的确认:例一:丛书部有《澹生堂丛钞》一书,明祁氏澹生堂抄本,书名据原卡片所题。

定稿时经查《澹生堂书目》,有《澹生堂馀苑》一书,详列子目种数,此本《丛钞》中著录子目各书,俱见《馀苑》中所著录,惜此书已不全,未题《澹生堂馀苑》之名,因改订书名为《澹生堂馀苑》。

例二:经部群经总义类有《爱经居经说》一书,原卡片题“清黄家桥撰,稿本”。

经看原书,书中未题作者名氏,题“黄家桥撰”是根据该书封面有黄家桥印章著录的。

再查清刻本《爱经居杂著》,乃家桥之父黄以恭的著作,此书应著录“清黄以恭撰”。

例三:子部兵家类有《武学经传》一书,乃辑《校正武经七书》二十五卷、《十七史百将传》十卷、《百将传续编》四卷,合为一书,原书不著编者,卡片著录“明翁口口辑”。

《千顷堂书目》兵家类有《武学经传》一书,注“不知撰人并时代”。

日本《尊经阁汉籍分类目录》著录此书作“明翁某”。

经函调知书中有嘉靖序,称该书“乃大中丞梦山翁公抚治江右时命司阃者锓梓以训武也”。

查《江西通志》嘉靖三十年至三十二年巡抚是翁溥,因定此书为翁溥编。

例四:史部史评类有两书分藏两馆,一馆卡片著录:“史拾载补不分卷,明吴弘基撰,明末刻本。

”一馆卡片著录:《史拾遗闻》四卷,明吴弘基辑,明刻本”。

查《四库总目》史评类存目二著录:“史拾载补无卷数,明吴弘基撰”。

台湾《中央图书馆善本书目》甲编卷二著录:“史拾载补十九卷众断五卷,明吴弘基编,明末刻本。

”三种行款全同,因疑其间当有联系,通过函调,要求藏书单位查明书中有否目录,如有,请复制书影。

不久接到复信并书影,目录齐全,分四部分如下:史拾总目共计三十五册载补凡十九册八书汉司马迁十一列传汉司马迁遗闻凡四册拾遗记晋王嘉行书晋郭璞笺高士传晋皇甫谧孔林卮述明吴弘基集广览凡七册穆天子传古文群辅录晋陶潜鸡肋宋赵崇绚刑书释名宋王键占候抄明吴弘基选金壶字考宋释适之字书误读宋王雰众断凡五册吕氏月令秦吕不韦尚书禹贡古文希通录宋萧参丛文明吴弘基集古扐明吴弘基集此书书名应作《史拾》,改入丛书部。

二、查核重复收录和同一书分入两类的问题。

由于卡片来自全国各藏书单位,卡片的著录和分类不易做到完全统一,进行汇编时分头由各编室按类分编,尽管汇编之初曾做过一次查重工作,把同一书分入不同类目的整理归并起来,但在这样品种众多,内容复杂,版本各异的群书中,一种书在分类上出现分歧也是难以避免的。

在没有索引的情况下,定稿时对这类问题作了重点查核并调整归入适当类目。

例一:丛书部自著丛书类中,有:“《鹿伯顺十五种认真草》三十六卷,明鹿善继撰,明崇祯刻本。

”集部明别集中又有“《鹿忠节公认真草》十五卷,明鹿善继撰,清鹿传霖辑,清鹿传霖抄本。

”此书十五卷,存六种六卷,六种皆见于《鹿伯顺十五种》,应统一编入丛书部。

例二:《雪交亭集》一书,清高宇泰撰,有3馆报片,其中2种,卡片作“《雪交亭集》十二卷,存十一卷”,皆清抄本。

一种存二卷,有徐时栋跋,分入集部清别集。

此书收集明末忠臣、义士、烈女等各立小传,按年分纪,以死难先后为序,故分甲申、乙酉、丙戌……等各为一卷,见谢国桢《晚明史籍考》,名虽曰集,实系传记,应入史部传记类。

例三:《碧血》一书,两馆报片作“《碧血》不分卷,清黄煜辑,明末刻本”,一馆作清抄本,分类入史部杂史类。

又有二馆卡片书名作《碧血录》二卷,清黄煜辑,清抄本,分类入史部传记类。

此书系传记,应归入史部传记类。

例四:《崔氏家塾志》一卷,明崔铣撰,明万历十三年张文翰刻本。

此书两馆报片,一馆分入子部儒家类,一馆分入史部传记类,书的内容并非传记,因并入儒家类。

三、同一部书,在流传过程中分散由两馆入藏者,合并著录一条款目。

例一:《礼记》二十卷,汉郑玄注,宋刻本。

原清代内府藏书,《天禄琳琅书目后编》卷二著录:“礼记二十卷,宋大字本”,即此书,有天禄琳琅、天禄继鉴等印。

此本卷一至五今藏辽宁省图书馆,卷六至二十藏北京图书馆,合并著录为一条,在藏书单位检索表中,分注两馆代号。

例二:《金小史》八卷,明杨循吉撰,明嘉靖杨可刻本,每卷卷端有“侄可梓行”一行。

此书卷一至四今藏辽宁省图书馆,卷五至八藏天一阁,合并著录。

例三:《三国志》明崇祯十七年毛氏汲古阁刻本,清翁心存录清何焯批校,清翁同龢跋。

此书存四十八卷,不全。

北京图书馆藏卷五至二十四、三十一至三十八,南京图书馆藏卷二十五至三十、四十六至五十二、五十九至六十五,合并著录。