《天时不如地利》复习

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

授课计划

授课时间:____ 年____ 月____ 日第 ___ 周周____

主备人:沈秀萍

课题:《天时不如地利》复习课

教学目标:1.梳理中考考点,落实中考字词的字义以及重要句子翻译 2. 巩固文章的内容理解。

教学重点:梳理中考考点,落实中考字词的字义以及重要句子翻译

教学难点:当堂掌握

教学媒体:面授

课外作业:订正错题并积累

教学过程:

一.直接导入

今天我们来复习《天时不如地利》一文。

二.考点巩固与深入

1. 朗读课文,抽默字词、巩固易默错的字

郭、粟、疆、寡、畔

2. 将默错的字巩固4遍。

3. 温习文学常识

①孟子:名轲、字子舆,战国思想家。

儒家学派代表人物。

②《孟子》记载了孟子的思想言行。

4. 中考字词:

①实词:得、胜、兵、去、故、戚

(落实实词的字义)

②虚词:以、之

(落实虚词的字义及用法)

③通假字:畔

5.重要句子(落实句子中中考字词的字义)

夫环而攻之,必有得天时者矣

威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

故君子有不战,战必胜矣。

三.内容理解

1.一个中心:“得道者多助,失道者寡助”

2.作战取胜的三个条件:天时、地利、人和,其中是核心。

3. 文章思路:引论——本论——结论

四.练习巩固

积累有关“人和”的名言:人心齐,泰山移教学反思。

八(5)陈馨2号《天时不如地利》巩固复习纲要一、文学常识文章出处:《孟子·公孙丑下》作者:孟子,名轲,战国时期邹国人,鲁国庆父后裔。

中国古代著名思想家、教育家。

战国时期儒家代表人物之一。

著有《孟子》一书。

孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。

关键词语文中的关键实词(结合课后注释或补充词义)1.天时、地利、人和“天时”指适合作战的时令、气候,“地利”指有利于作战的地形. 2.“人和”是指得人心,上下团结。

3.三里之城:周围三里的城。

4.环:围。

5.夫:发语词。

6.然而:虽然这样,但是。

7.者……也:是因为(表原因)。

8.不如;比不上。

9.也:判断句的标志。

10.城:城墙。

11.池:护城河。

12.兵:武器。

13.革:铠甲,盔甲。

14.坚:坚固。

15.利:锐利。

16.米粟:粮食。

17.委:抛弃。

18.去:离开。

19.故:所以。

20.域:限制。

21.以:用,凭借。

22.封疆之界:划定的边疆界线。

23.固国:巩固国防;使国防巩固。

24.溪:河。

25.险:险峻。

26.威:建立威信。

27.寡:少。

28.得道者:施行仁政的君王。

29.失道者:施行暴政的君王。

30.畔:同“叛”,背叛。

31.之至:达到极点。

32.顺:服从。

33.以:凭借,用。

34.“故君子”二句:得道的君子有不战之时,若进行战争,则必定胜利。

35.必:一定,肯定。

36.域民不以封疆之界:域,限制。

以,用。

封疆之界,划定的边疆界线。

37.亲戚:古代指亲属,即跟自己有血缘关系或婚姻关系的人。

亲,指“族内”;戚,指“族外”。

38.委而去之:委,抛弃。

去,离开。

(二)、通假字亲戚畔之“畔”同“叛”,背叛,反叛。

一字多义夫1)发语词,不翻译。

eg:夫环而攻之,必有得天时者矣;2)旧时对男子的尊称eg:子路问曰:“子见夫子乎”3)丈夫eg:于是夫负妻戴。

之1)代词eg:环而攻之而不胜。

2)到….去eg:吾欲之南海3)第三人称代词eg:吾欲辱之何以也去1)离eg:我以日始出时去人近,而日中时远也。

语文初二上学期期末复习文言文综合检测试题附解析1 一、文言文1.阅读下文,回答问题。

(甲)天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。

(乙)孟子见梁襄王。

出,语人曰:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。

卒然①问曰:‘天下恶②乎定?’吾对曰:‘定于一③。

’‘孰能一之?’对曰:‘不嗜杀人者能一之。

’‘孰能与④之?’对曰:‘天下莫不与也。

王知夫苗乎?七八月之间旱,则苗槁矣。

天油然作云沛然下雨则苗浡⑤然兴之矣。

其如是,孰能御之?今夫天下之人牧⑥,未有不嗜杀人者也,如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。

诚如是也,民归之,由⑦水之就下,沛然谁能御之?’”(选自《孟子·梁惠王上》)注释:①卒然:通“猝”,突然。

②恶(wū)乎:怎样,如何。

③一:统一④与:此处为归顺,随从之意.⑤悖(bò)然:此处形容禾苗蓬勃生长的样子,⑥人牧:管理民众的人,即统治者.⑦由:通“犹”。

(1)解释下列句子中划线的词语。

①委而去之________②亲戚畔之________③语人曰________④就之而不见所畏焉________(2)给文中画线部分断句,停顿处用“/”线划开(限断2处)。

天油然作云沛然下雨则苗悖然兴之矣(3)请用现代汉语翻译句子。

①域民不以封疆之界,固国不以山溪之险。

②如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。

(4)甲、乙两文表现了孟子怎样的主张?请结合两段文字内容分别做简要分析。

2.阅读下文,完成各题。

(宋)弘荐沛国①桓谭,为议郎、给事中②。

帝③令谭鼓琴,爱其繁声④。

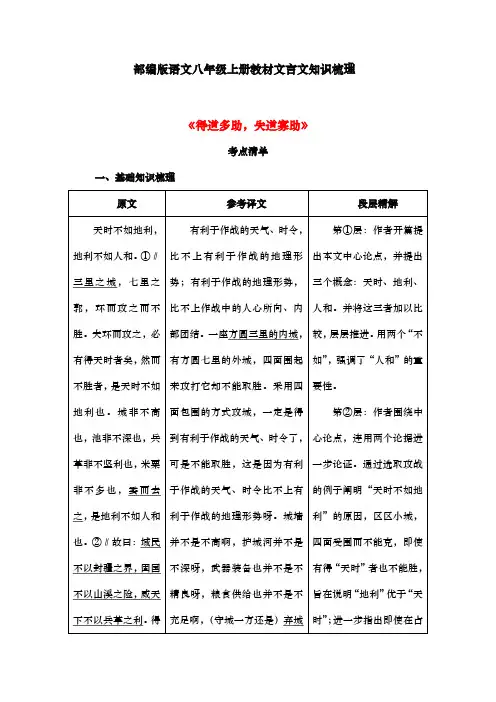

部编版语文八年级上册教材文言文知识梳理《得道多助,失道寡助》考点清单一、基础知识梳理二、考点清单1.通假字亲戚畔.之________同________,意思是:_____________ 2.词类活用(1)动词的使动用法域.民不以封疆之界原意为:限制在疆域内,居住在句中的意思为:_________________(2)形容词用作动词固.国不以山溪之险原意为:稳固,安定在句中的意思为:__________________3.其他重点实词(1)七里之郭.郭:___________________________(2)兵革非不坚利也兵:___________________________ ..革:___________________________ (3)委.而去.之委:___________________________去:___________________________ (4)域民不以封疆之界.界:___________________________ (5)固国不以山溪之险.险:___________________________ (6)威天下不以兵革之利.利:___________________________ 者多助得道:__________________________(7)得道..(8)寡助之至.至:____________________________ (9)亲戚畔之亲戚:__________________________ ..(10)天下顺.之顺:____________________________ 4.文言文虚词(1)之①三里之城___________________②环而攻之而不胜___________________③多助之至___________________④以天下之所顺 ___________________(2)固国不以山溪之险___________________5.句子翻译(1)兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之。

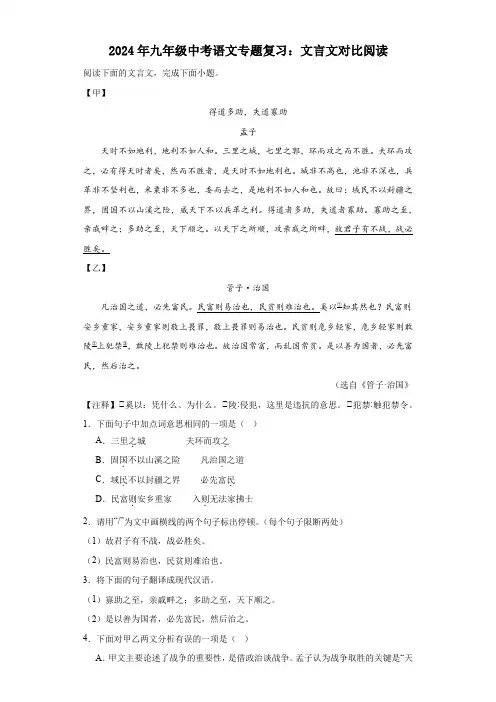

2024年九年级中考语文专题复习:文言文对比阅读阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】得道多助,失道寡助孟子天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【乙】管子·治国凡治国之道,必先富民。

民富则易治也,民贫则难治也。

奚以①知其然也?民富则安乡重家,安乡重家则敬上畏罪,敬上畏罪则易治也。

民贫则危乡轻家,危乡轻家则敢陵②上犯禁③,敢陵上犯禁则难治也。

故治国常富,而乱国常贫。

是以善为国者,必先富民,然后治之。

(选自《管子·治国》【注释】①奚以:凭什么、为什么。

①陵:侵犯,这里是违抗的意思。

①犯禁:触犯禁令。

1.下面句子中加点词意思相同的一项是()A.三里之.城夫环而攻之.B.固国.不以山溪之险凡治国.之道C.域民.不以封疆之界必先富民.D.民富则.安乡重家入则.无法家拂士2.请用“/”为文中画横线的两个句子标出停顿。

(每个句子限断两处)(1)故君子有不战,战必胜矣。

(2)民富则易治也,民贫则难治也。

3.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

(2)是以善为国者,必先富民,然后治之。

4.下面对甲乙两文分析有误的一项是()A.甲文主要论述了战争的重要性,是借政治谈战争。

孟子认为战争取胜的关键是“天下顺之”,“战必胜矣”,国家才能治理好。

B.甲文从全文看,得“人和”的实质是得道,得“人和”的最佳局面是天下顺之。

C.乙文中管子认识到民众的重要性,认为富民对治理国家有着巨大的作用。

D.乙文一方面讲“民富”,另一方面讲“民贫”,从这两方面作了鲜明的对比后进行总结:要治理好国家,则要先富民。

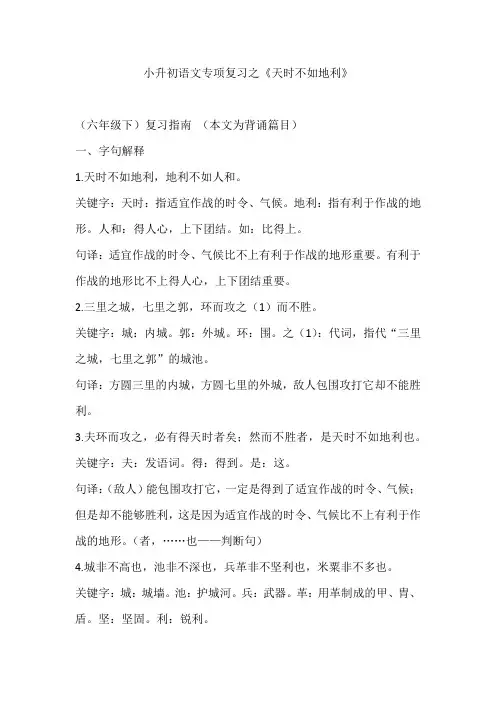

小升初语文专项复习之《天时不如地利》(六年级下)复习指南(本文为背诵篇目)一、字句解释1.天时不如地利,地利不如人和。

关键字:天时:指适宜作战的时令、气候。

地利:指有利于作战的地形。

人和:得人心,上下团结。

如:比得上。

句译:适宜作战的时令、气候比不上有利于作战的地形重要。

有利于作战的地形比不上得人心,上下团结重要。

2.三里之城,七里之郭,环而攻之(1)而不胜。

关键字:城:内城。

郭:外城。

环:围。

之(1):代词,指代“三里之城,七里之郭”的城池。

句译:方圆三里的内城,方圆七里的外城,敌人包围攻打它却不能胜利。

3.夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

关键字:夫:发语词。

得:得到。

是:这。

句译:(敌人)能包围攻打它,一定是得到了适宜作战的时令、气候;但是却不能够胜利,这是因为适宜作战的时令、气候比不上有利于作战的地形。

(者,……也——判断句)4.城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也。

关键字:城:城墙。

池:护城河。

兵:武器。

革:用革制成的甲、胄、盾。

坚:坚固。

利:锐利。

句译:城墙不是不高,护城河不是不深,兵器盔甲不是不坚固锐利,粮食不是不充足。

5.委而去之,是地利不如人和也。

关键字:委:抛弃。

去:离开。

之:代词,指代这个城池。

是:这。

句译:但是守城的士兵们抛弃了城池逃离了它,这是因为有利于作战的地形比不上得人心,上下团结。

(判断句式同上)6.故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

关键字:故:所以。

域:限制。

以:用。

封疆之界:划定的边疆界限。

固:巩固。

国:国家。

威:建立威信。

句译:所以说:不能用划定的边疆界限来限制人民(定居而不迁走),不能用山河的险要来巩固国防,不能用兵器和盔甲的坚固锐利来在天下建立威信。

7.得道者多助,失道者寡助。

关键字:得:得到。

道:道义。

得道者:指施行仁政,得民心之人。

寡:少。

句译:施行仁政得民心的人,帮助他的人就多,没有施行仁政,不得民心的人,帮助他的人就少。

2012中考文言文阅读复习2012-5-10一、阅读下面两篇选文,完成1~4题。

【甲】天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

(选自《〈孟子〉两章》) 【乙】子贡问政。

子曰:“足食,足兵,民信之矣。

”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。

”子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。

自古皆有死,民无信不立。

”(选自《论语》) 1.解释下列句中加点的词。

(1)兵.革非不坚利也兵:__ (2)域.民不以封疆之界域:__(3)足兵.兵:__ (4)民信.之矣信:__2.将下列句子译成现代汉语。

(1)故君子有不战,战必胜矣。

译文:_______________________________(2)自古皆有死,民无信不立。

译文:_______________________________3.【甲】文中提出的中心论点是什么?【乙】文重点强调的观点是什么?答:__________________________________________________________________4.你认为【甲】【乙】两文重点强调的内容有什么关系?答:__________________________________________________________________二、阅读下面【甲】【乙】两篇选文,完成5~8题。

【甲】人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患而死于安乐也。

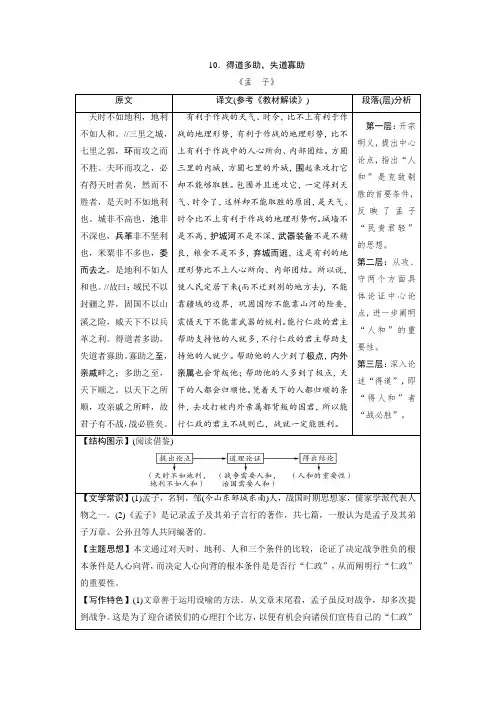

10.得道多助,失道寡助《孟子》原文译文(参考《教材解读》) 段落(层)分析天时不如地利,地利不如人和。

//三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

//故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上有利于作战中的人心所向、内部团结。

方圆三里的内城,方圆七里的外城,围起来攻打它却不能够取胜。

包围并且进攻它,一定得到天气、时令了,这样却不能取胜的原因,是天气、时令比不上有利于作战的地理形势啊。

城墙不是不高,护城河不是不深,武器装备不是不精良,粮食不是不多,弃城而逃,这是有利的地理形势比不上人心所向、内部团结。

所以说,使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

能行仁政的君主帮助支持他的人就多,不行仁政的君主帮助支持他的人就少。

帮助他的人少到了极点,内外亲属也会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

凭着天下的人都归顺的条件,去攻打被内外亲属都背叛的国君,所以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

第一层:开宗明义,提出中心论点,指出“人和”是克敌制胜的首要条件,反映了孟子“民贵君轻”的思想。

第二层:从攻、守两个方面具体论证中心论点,进一步阐明“人和”的重要性。

第三层:深入论述“得道”,即“得人和”者“战必胜”。

【结构图示】(阅读借鉴)【文学常识】(1)孟子,名轲,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一。

(2)《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。

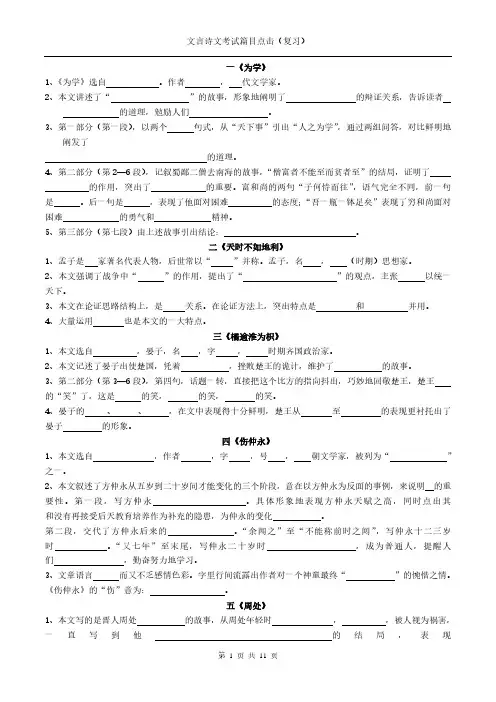

一《为学》1、《为学》选自。

作者,代文学家。

2、本文讲述了“”的故事,形象地阐明了的辩证关系,告诉读者的道理,勉励人们。

3、第一部分(第一段),以两个句式,从“天下事”引出“人之为学”,通过两组问答,对比鲜明地阐发了的道理。

4、第二部分(第2—6段),记叙蜀鄙二僧去南海的故事,“僧富者不能至而贫者至”的结局,证明了的作用,突出了的重要。

富和尚的两句“子何恃而往”,语气完全不同,前一句是。

后一句是,表现了他面对困难的态度;“吾一瓶一钵足矣”表现了穷和尚面对困难的勇气和精神。

5、第三部分(第七段)由上述故事引出结论:。

二《天时不如地利》1、孟子是家著名代表人物,后世常以“”并称。

孟子,名,(时期)思想家。

2、本文强调了战争中“”的作用,提出了“”的观点,主张以统一天下。

3、本文在论证思路结构上,是关系。

在论证方法上,突出特点是和并用。

4、大量运用也是本文的一大特点。

三《橘逾淮为枳》1、本文选自,晏子,名,字,时期齐国政治家。

2、本文记述了晏子出使楚国,凭着,挫败楚王的诡计,维护了的故事。

3、第二部分(第3—6段),第四句,话题一转,直接把这个比方的指向抖出,巧妙地回敬楚王,楚王的“笑”了,这是的笑,的笑,的笑。

4、晏子的、、,在文中表现得十分鲜明,楚王从至的表现更衬托出了晏子的形象。

四《伤仲永》1、本文选自,作者,字,号,朝文学家,被列为“”之一。

2、本文叙述了方仲永从五岁到二十岁间才能变化的三个阶段,意在以方仲永为反面的事例,来说明的重要性。

第一段,写方仲永。

具体形象地表现方仲永天赋之高,同时点出其和没有再接受后天教育培养作为补充的隐患,为仲永的变化。

第二段,交代了方仲永后来的。

“余闻之”至“不能称前时之闻”,写仲永十二三岁时。

“又七年”至末尾,写仲永二十岁时,成为普通人,提醒人们,勤奋努力地学习。

3、文章语言而又不乏感情色彩。

字里行间流露出作者对一个神童最终“”的惋惜之情。

《伤仲永》的“伤”意为:。

【原文呈现】得道多助,失道寡助〔战国:孟子〕天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【诵读点拨】得道多助,失道寡助〔战国:孟子〕天时/不如地利,地利/不如人和。

三里/之城,七里/之郭,环而攻之/而不胜。

夫/环而攻之,必有/得天时者/矣,然/而不胜者,是天时/不如地利也。

城/非不高也,池/非不深也,兵革/非不坚利也,米粟/非不多也,委/而去之,是地利/不如人和也。

故曰:域民/不以封疆之界,固国/不以山溪之险,威天下/不以兵革之利。

得道者/多助,失道者/寡助。

寡助之至,亲戚/畔之;多助之至,天下/顺之。

以天下/之所顺,攻亲戚/之所畔,故君子/有不战,战/必胜矣。

【作家作品】1.孟子:名轲,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一。

孟子是继孔子之后儒家学派的另一位大师,被尊称为“亚圣”、后世常以“孔孟”来并称二人。

他主张实行“仁政”,推崇“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想,反对暴政害民。

这在当时是很有进步意义的,对后世的政治思想也产生了积极影响。

2. 《孟子》:记录孟子及其弟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。

它不仅是儒家重要学术著作之一,也是我国古代极具特色的散文专集。

其文气势充沛,感情洋溢,逻辑严密;尤长于譬喻,即用形象化的事物和语言来说明复杂抽象的道理;语言明白晓畅,平实浅近,又精练准确。

南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起并称“四书”。

【译文】有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

初中课内文言文复习八年级上册 《孟子》三章得道多助 失道寡助天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。

天时比不上地利,地利比不上人和。

(比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。

采用四面包围的方式攻城,必定有得天时之处,可是不能取胜,这是因为天时比不上地利啊。

城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,(但守城一方还是)弃城而逃,这是因为地利比不上人和啊。

所以说,使人民定居下来(而不迁到别的地方去)不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

能施行仁政的君主,支持、帮助他的人就多;不行仁政的君主,支持、帮助他的人就少。

帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

凭着天下人都归顺的条件,去攻打那连亲人都反对的寡助之,战就一定能胜利。

加粗字为易考词语。

①选自《孟子译注》。

孟子,名轲,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一。

《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。

②〔三里之城〕方圆三里的内城。

③〔环〕围。

④〔池〕护城河。

⑤〔兵革〕泛指武器装备。

兵,兵器。

革,皮革制成的甲、胄、盾之类。

⑥〔委而去之〕意思是弃城而逃。

委,放弃。

去,离开。

⑦〔域民不以封疆之界〕意思是,使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界。

⑧〔固国不以山溪之险〕巩固国防不能靠山河的险要。

⑨〔威天下不以兵革之利〕震慑天下不能靠武器的锐利。

设计者:龚侃复旦初级中学教学目标:掌握孟子的文学常识及其政治主张,准确把握文章的写作意图推行孟子心中的仁政。

理清论证思路,掌握通过类比论证、正反论证、举例论证的方法证明观点的方法。

体会论证过程中双重否定句、排比句的表达效果。

教学重点:掌握通过类比论证、正反论证、举例论证的方法证明观点的方法。

教学难点:准确把握文章的写作意图,掌握通过类比论证、正反论证、举例论证的方法证明观点的方法。

教学流程:一、导入1、复习:儒家学派的创始人是谁?儒家学派的核心思想是什么?你认为什么叫做“仁”?2、孔子处于春秋末期,春秋之后就进入了战国时代,“战国”二字体现了当时怎样的时代特点?你认为战国的国君最关心的是什么?3、身处战国的孟子是继孔子之后儒家的又一位代表人物,面对一心只想通过战争征服他国的战国君王们,智慧又擅长辩论的孟子会用什么办法来推行儒家“行仁政,爱百姓”的政治主张呢?他是怎么把齐桓公、晋文公、梁惠王、滕文公等各国君主“骗”得一愣一愣的呢?今天我们这节课与其叫《天时不如地利》,不如叫做“狡猾的孟子”二、初读课文、翻译疏通1、自读课文,读出孟子向君王游说说理时的自信。

2、集体朗读,读出说理的气势,注意排比句的朗读方法。

3、同学互译,圈划不理解的字词句,互助解答4、指名翻译,重点强调。

城、郭、是、池、环、兵、委、去、域、亲戚、至、顺畔、夫三、把握中心1、你认为孟子写这篇文章的真实目的是什么?(是为了教君王如何攻击别的国家吗?)从文章中哪些句子可以读出孟子的真正想法?天时不如地利,地利不如人和。

得道者多助,失道者寡助。

2、“道”的本意是“道路”,后来引申为“方法、法则”的意思。

结合孟子的政治主张,你认为孟子这里谈到的“人和”之“道”具体指什么?施仁政、民贵君轻——爱百姓这是使天下太平,百姓安居乐业的“道”3、本文的论证中心是“天时不如地利,地利不如人合”,要表达的道理是“得道多助,失道寡助”,写作的意图是规劝当时的统治者施行仁政。

【课内文言复习题集】《天时不如地利》一、课文相关文学常识1. 作者:孟子,名轲,战国时期儒家代表人物,有“亚圣”之称,与孔子并称为“孔孟”。

2.作品:选自《孟子》。

《孟子》是儒家的经典著作,选自其中的课文还有《生于忧患,死于安乐》、《王顾左右而言他》、《孔孟论学》(最后两则)。

二、课文分析1.主旨:“天时不如地利,地利不如人和”是本文的中心论点。

2.内容结构:①第1段提出中心论点“天时不如地利,地利不如人和”。

②第2段举例论证“天时不如地利”。

③第3段举例论证“地利不如人和”。

④第4段进一步阐述“人和”,通过对比论证提出“得道多助,失道寡助”的观点(注意,是“观点”,不是“中心论点”)。

3.写作特色:①举例论证(如第2段)和对比论证(如第4段)。

②排比的修辞手法(第3、4段)。

三、习题A套阅读《天时不如地利》全文,完成练习(语段略,共计8分)1.本文选自,它与《论语》、《中庸》、《大学》并称为“”。

(2分)2.用现代汉语翻译下面的句子,注意加点词的含义(3分)域民不以.封疆之界,固国不以.山溪之险,威天下不以.兵革之利。

的一项是()(3分)3.以下分析有误..A.文章第二段中“三里”、“七里”都极言防守地域之大,以致难以攻破,所以说,“天时不如地利”。

B.文章第三段采用“池非不深也”这样双重否定的句式强调守城条件之有利。

C.从守城方的失利可以推断:攻城方尽管没有“地利”,但凭借“人和”无坚不摧。

D.文章在论证“人和”对战争的重要性后,又在第四段进一步阐述其在治国中的意义。

【答案】1.《孟子》;四书。

2.不能靠划定的边疆界线限制百姓(定居而不迁走),不能靠险要的山河巩固国防,不能靠锐利坚固的兵器和盔甲在天下树立威信。

(关键词:域、以、威、兵革;注意“山溪之险”和“兵革之利”两句的翻译)3.A(错在“三里”、“七里”都是形容防守地域之小)B套阅读《天时不如地利》全文,完成练习(语段略,共计8分)1.本文选自,这是一部家经典著作(2分)2.用现代汉语翻译下面的句子,注意加点词的含义(3分)委而去之.,是地利不如人和也。

上海6-9年级文言文课内复习一、专题知识梳理知识点1:文学常识积累及内容与主旨六上1.《为学》作者:彭端淑,清代文学家,原题为《为学一首示子侄》,选自《白鹤堂集》。

中心:本文以两个和尚去南海的故事为例,生动形象地说明了难与易之间的辩证关系,勉励人们立志求学,努力上进。

六下2.《天时不如地利》作者:孟子,名轲,字子舆,战国思想家,被称为“亚圣”选自《孟子》,《孟子》是孟子和他弟子所著。

中心:强调了战争中“人和”的重要性,提出了“得道者多助,失道者寡助”的观点。

3.《橘逾淮为枳》作者:晏子,名婴,字平仲,春秋时期齐国政治家,选自《晏子春秋》中心:文章叙述了晏子出使楚国,挫败了楚王的诡计,维护了个人和祖国的尊严,表现了一个爱国,机智,善于辞令的晏子和平庸愚昧的楚王形象。

故事告诉我们在羞辱别人的同时也在羞辱自己;待人要随和,心胸狭窄往往会搬起石头砸自己的脚;不要用小人之心去度君子之腹。

七上4.《伤仲永》作者:王安石,字介甫,号半山,北宋政治家,文学家。

选自《临川先生文集》中心:通过描写方仲永的事迹,流露出对一个神童“泯然众人”的惋惜。

提示人们要重视后天教育,勤奋努力地学习。

5.《周处》选自南北朝文学家刘义庆编辑的《世说新语》。

周处,字子隐,晋朝义兴(今江苏宜兴)人中心:人是可以转变的,只要痛下决心,浪子也可以回头,并成为一个有用的人。

6.《小石潭记》作者:柳宗元,字子厚,唐代文学家,选自《柳河东集》中心:作者时而欢乐,时而忧伤,思想感情随景而变,借景抒情,情景交融,含蓄的抒发了自己被贬后无法排遣的忧伤凄苦的思想感情。

7.《卖油翁》作者:欧阳修,字永叔,谥号文忠,号醉翁、六一居士,宋代文学家,选自《欧阳文忠公文集》中心:卖油翁以高超的酌油技艺表演征服对方,用事实证明熟能生巧的道理。

8.《核舟记》作者:魏学洢,字子敬,明末嘉善人,选自清朝人张潮所编的《虞初新志》中心:通过介绍核舟的形象、结构、主题,表现了雕刻者的精巧技艺和巧妙构思,反映出我国古代工艺的高超成就。

天时不如地利第一部分:课文理解填空1.孟子是著名代表人物,其地位仅次于,后世常以“”并称。

《孟子》是所著,其文气势磅礴,论证严密,富有说服力和感染力,对后世散文的发展有很大影响。

本文强调了,提出了“”的观点,主张。

这在当时是难能可贵的,在今天也仍然有它的积极意义。

2.全篇结构紧密。

文章把“”“”、“”“”两两对比,交织立论,提出“”(第二段)“”(第三段)的观点。

这部分内容紧紧扣住了第一段提出的论点。

第四段又紧接着前面的“”加以深述,层层深入,蝉联直下,一气呵成,无懈可击。

3.本文在论证思路结构上,是关系。

,不可颠倒。

在论证方法上,突出特点是论证和论证并用。

不仅在“天时”、“地利”、“人和”之间比较,在“”、“”之间也进行了比较。

可以说,本文的论述是在对比中完成的。

4.大量运用排比句也是本文的一大特点。

如,在强调守方拥有的“地利”优势时,连用四个排比句,从四个方面来加以强调,给人影响深刻。

又如,最后作者连用三个排比句指出,很好地突出了“”在战争中的地位。

正是由于大量运用排比句,文章在气势上如长江大河,一泻千里,摄人心魄。

第二部分:基础演练一、词语解释1.必有得天时者矣得:__________1. 2.然而不胜者胜:__________3.兵革非不坚利也兵:__________4.委而去之去:__________故曰故:__________2.故君子有不战故:__________域民不以封疆之界以:__________6.以天下之所顺以:__________环而攻之之:__________寡助之至之:__________7.域民不以封疆之界之:__________亲戚畔之之:__________二、1.天时不如地利,地利不如人和。

_______________________________________________2.夫环而攻之,必有的天使着矣。

_______________________________________________3.威天下不以兵革之利。

《天时不如地利》复习

一、句子翻译

1、孟子曰:“天时不如地利,地利不如人和。

2、三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

3、夫环而

..攻之,必有得.天时者矣;然而不胜.者,是.天时不如地利也。

4、城.非不高也,池.非不深也,兵.革非不坚利也,米粟非不多也;

5、委而去之

....,是.地利不如人和也。

6、故.曰:域.民不以.封疆之界,固国

..不以山溪之险,威.天下不以兵.革之利。

7、得.道者多助,失道.者寡.助。

8、寡助之至

..畔.之;多助之至,天下顺.之。

..,亲戚

9、以.天下之所顺.,攻亲戚

..之所畔.,故.君子有不战,战必胜矣。

”

二、文学常识和内容理解:

1、本文选自《》,孟子,名,时期家。

该书由

所著,是家学派的经典著作。

孟子是继之后的又一位家学派的代表人物,世称“”,他与孔子并称“”。

2、孟子主张施“”以统一天下。

《天时不如地利》一文,强调了战争中“”

的作用,提出了“”的观点。

3、本文运用了和的论证方法,在论证过程中大量运用句。

第二段论证了“”;第三段论证了“”。

4、“人和”的实质是:“、。

”得“人和”的最佳局面是“、”

5、“四书”是

6、“五经”是

7、举一个战例“天时不如地利,地利不如人和”

8、下列说法不正确的一项是

A、全文多处运用了大量的排比句式,显得很有气势。

B、第三段用了一个攻城的例子论证了“地利不如人和”。

C、“域民……”三句从反面论证了“人和”的重要。

D、第三段运用了对比的写法,突出了“得道”的作用。