溶胶的物理化学性质

- 格式:ppt

- 大小:1.40 MB

- 文档页数:53

溶胶的定义溶胶是一种常见的物质状态,它在我们的日常生活中随处可见。

溶胶是由固体微粒或液滴悬浮在液体或气体中形成的,是一种均匀的混合物。

溶胶的形成是通过溶解、悬浮或化学反应等过程实现的。

溶胶的形成离不开溶剂的存在。

溶剂是指能够溶解或扩散其他物质的介质。

在溶胶中,溶剂起到分散固体微粒或液滴的作用。

常见的溶剂有水、酒精、乙醚等。

溶剂的选择通常取决于所需溶解物质的性质以及实际应用的要求。

溶胶的形成过程可以通过物理或化学方法实现。

物理方法包括溶解和悬浮,而化学方法则涉及化学反应。

溶解是指将固体溶质溶解到液体溶剂中,形成均匀的溶液。

悬浮是指将固体微粒悬浮在液体或气体中,形成悬浮液或气溶胶。

溶解过程是溶胶形成的基础。

当溶质的颗粒与溶剂的颗粒相互作用时,溶质的颗粒会逐渐从固态转变为溶解态,并均匀分布在溶剂中。

这种过程是一个动态平衡的过程,溶质的颗粒在溶解和重新结晶之间不断转换,直至达到饱和溶解度。

悬浮是溶胶形成的另一种方式。

当固体微粒的密度大于溶剂时,固体微粒会沉积在底部。

但是,通过搅拌或加热等外部作用力,固体微粒可以悬浮在溶剂中。

这种悬浮状态下的溶胶具有一定的稳定性,可以长时间存在。

化学反应也可以产生溶胶。

当两种或多种物质发生化学反应时,产生的产物可以形成溶胶。

例如,当酸和碱反应产生盐时,盐会溶解在水中形成溶胶。

这种溶胶在化学反应后形成,并且具有新的化学性质。

溶胶在科学研究和工业生产中具有广泛的应用。

在科学研究中,溶胶可以用作实验材料,用于分析和测试。

在工业生产中,溶胶可以用于制备纳米材料、涂料、墨水等。

此外,溶胶还可以用于药物传递、环境治理等方面。

溶胶是由固体微粒或液滴悬浮在液体或气体中形成的均匀混合物。

它的形成离不开溶剂的存在,可以通过溶解、悬浮或化学反应等方式实现。

溶胶在科学研究和工业生产中具有广泛的应用,对于我们的生活和社会发展有着重要的意义。

二氧化钛溶胶疏水1.引言1.1 概述二氧化钛溶胶疏水是一种新型的表面改性技术,通过将二氧化钛纳米颗粒均匀分散在介质中形成溶胶,然后通过不同的方法在目标材料表面进行涂覆,以提高材料的疏水性能。

疏水性是指材料对水的接触角较大,表面有较强的疏水性,水滴在其表面呈现珠状,不易附着和渗透。

二氧化钛溶胶具有许多独特的性质,使其成为疏水技术中的理想选择。

首先,二氧化钛具有良好的光催化性能和抗污染能力,可以有效抑制污染物在表面的附着和生长。

其次,二氧化钛具有较高的化学稳定性和耐热性,可以在各种环境下保持疏水性能的稳定性。

此外,二氧化钛溶胶还具有较大的比表面积和孔隙结构,能够增加材料与介质之间的接触面积,提高涂层的均匀性和附着力。

二氧化钛溶胶的制备方法多种多样,常见的方法包括溶胶-凝胶法、水热法、气相法等。

这些方法可以控制二氧化钛颗粒的形貌、尺寸和分散度,从而对涂层的疏水性能进行调控。

同时,一些表面改性技术如热处理、等离子体处理、化学修饰等也可与二氧化钛溶胶结合使用,进一步提高涂层的性能和稳定性。

二氧化钛溶胶疏水技术可以广泛应用于各个领域,如建筑材料、涂料、纺织品、电子器件等。

其具有优异的防水、防油、防污等性能,可以改善材料的耐用性和使用寿命。

此外,二氧化钛溶胶疏水技术还具有良好的环境友好性,不含有害物质,对环境无污染。

综上所述,二氧化钛溶胶疏水是一种具有广泛应用前景的表面改性技术。

通过调控二氧化钛溶胶的制备方法和表面改性技术,可以实现对目标材料的疏水性能的有效提升。

随着科技的不断进步和发展,对二氧化钛溶胶疏水技术的研究和应用会更加深入,为我们提供更多可能性和机遇。

1.2 文章结构文章结构:本文按照以下结构进行组织和呈现:引言部分将首先对二氧化钛溶胶疏水进行概述,介绍其基本特性和应用前景。

然后,对文章的整体结构进行说明,指出各个章节的内容和重点。

最后,明确文章的目的,即通过对二氧化钛溶胶疏水的研究,探索其在实际应用中的潜力。

溶胶的概念

溶胶是一种由微小颗粒(胶粒)悬浮在液体中形成的分散体系。

这些微小颗粒通常具有纳米到微米级别的尺寸,可以是金属、聚合物、生物分子等物质,它们在液体中形成了一个均匀分散的体系,这个分散体系中的胶粒之间相互作用力较弱,可以相对自由地运动和聚集。

溶胶具有一些特殊的物理和化学性质,如光学、磁性、电学、机械等性质,这些性质与胶粒的尺寸、形状、组成等因素密切相关。

由于溶胶中的胶粒尺寸较小,因此它们可以在微观尺度上对光的散射和吸收产生影响,这就是溶胶的光学性质。

此外,溶胶还具有一些特殊的表面性质,如表面电荷、表面活性等,这些性质对溶胶的稳定性和应用性能都有重要影响。

溶胶在材料科学、生物医学、能源等领域具有广泛的应用,如纳米材料制备、生物传感器、太阳能电池、涂料、油墨等。

溶胶的制备、纯化及稳定性研究一、前言1、实验背景胶体现象无论在工农业生产中还是在日常生活中,都是常见的问题。

为了了解胶体现象,进而掌握其变化规律,进行胶体的制备及性质研究实验很有必要。

氢氧化铁胶体因其制备简单、带有颜色和稳定性好等特点被广泛应用于大学物理化学实验中,并且是高中化学中的一个重要实验。

但是采用电泳方法测定溶胶的电动电势(ζ)却是始终是一个难点,因为溶胶的电泳受诸多因素影响如:溶胶中胶粒形状、表面电荷数量、溶剂中电解质的种类、离子强度、PH、温度和所加电压。

2、实验要求(1)了解制备胶体的不同方法,学会制备Fe(OH)3溶胶。

(2)实验观察胶体的电泳现象,掌握电泳法测定胶体电动电势的技术。

(3)探讨不同外加电压、电泳时间、溶胶浓度、辅助液的pH值等因素对Fe(OH)3溶胶电动电势测定的影响。

(4)探讨不同电解质对所制备Fe(OH)3溶胶的聚沉值,掌握通过聚沉值判断溶胶荷电性质的方法。

二、实验部分1.实验原理溶胶的制备方法可分为分散法和凝聚法。

分散法是用适当方法把较大的物质颗粒变为胶体大小的质点,如机械法,电弧法,超声波法,胶溶法等;凝聚法是先制成难溶物的分子(或离子)的过饱和溶液,再使之相互结合成胶体粒子而得到溶胶,如物质蒸汽凝结法、变换分散介质法、化学反应法等。

Fe(OH)3溶胶的制备就是采用化学反应法使生成物呈过饱和状态,然后粒子再结合成溶胶。

在胶体分散系统中,由于胶体本身电离,或胶体从分散介质中有选择地吸附一定量的离子,使胶粒带有一定量的电荷。

显然,在胶粒四周的分散介质中,存在电量相同而符号相反的对应离子。

荷电的胶粒与分散介质间的电位差,称为ξ电位。

在外加电场的作用下,荷电的胶粒与分散介质间会发生相对运动。

胶粒向正极或负极(视胶粒荷负电或正电而定)移动的现象,称为电泳。

同一胶粒在同一电场中的移动速度由ξ电位的大小而定,所以 电位也称为电动电位。

测定ξ电位,对研究胶体系统的稳定性具有很大意义。

实验35 胶体的制备及性质研究预习要求:1、了解溶胶的各种制备方法;明确本实验Fe(OH)3溶胶的制备方法。

2、本实验中溶胶粒子带电的原因。

3、溶胶纯化的目的;溶胶纯化时先在热水中渗析几遍的原因。

4、了解棉胶液的组成;棉胶液形成半透膜的原因。

实验目的1.掌握Fe(OH)3溶胶的制备方法和纯化方法。

2.观察溶胶的电泳现象并了解其电学性质。

3.掌握电泳法测定胶粒电泳速度和溶胶电动电位(ζ电位)的方法。

4.了解溶胶的光学性质及不同电解质对溶胶的聚沉作用。

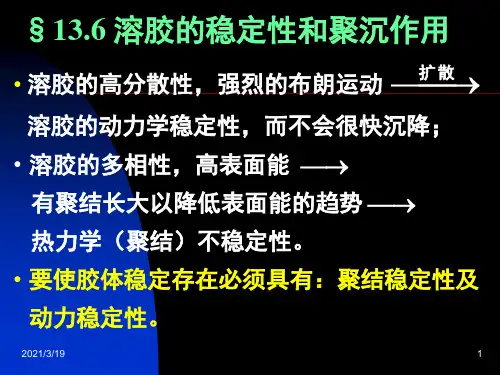

实验原理溶胶是一个多相系统,胶粒(分散相)大小在1~1000 nm之间,是热力学不稳定系统。

溶胶的制备方法分为两大类:把较大的物质颗粒变为胶体大小质点的分散法,以及把物质的分子或离子聚集成胶体大小质点的凝聚法。

本实验中Fe(OH)3溶胶的制备采用化学反应凝聚法,即通过化学反应使生成物呈过饱和状态,然后粒子再结合为溶胶。

新制的溶胶中常有杂质存在而影响其稳定性,因此必须纯化。

常用的纯化方法是半透膜渗析法。

半透膜的特点是其孔径只允许电解质离子及小分子透过,而胶粒不能透过。

提高渗析温度或搅拌渗析液,均可提高渗析效率。

固体粒子由于自身电离或选择性吸附某种离子及其他原因而带电,带电的固体粒子称为胶核。

在胶核周围的分散介质中分布着与胶核电性相反、电量相等的反离子。

部分反离子由于静电引力紧密吸附在胶核表面,形成紧密层;剩余的反离子由于热运动,分布于紧密层外至溶液本体的扩散层中。

扩散层的厚度随外界条件(温度、系统中电解质浓度、及离子价态)而改变。

由于离子的溶剂化作用,紧密层结合有一定量的溶剂分子,在外加电场作用下,紧密层与胶核作为一个整体(胶粒)移动,扩散层中的反离子向相反电极方向移动。

这种分散相粒子在电场作用下相对于分散介质的运动称为电泳。

带电的胶粒与带有反离子的扩散层发生相对移动的分界面,称为滑动面。

滑动面与液体内部的电位差称为电动电位(或ζ电位)。

电动电位是描述溶胶特性的重要物理量。

溶胶的制备、纯化及稳定性研究——时间的影响和用K2SO4溶液测聚沉值一、前言1、实验背景胶体现象无论在工农业生产中还是在日常生活中,都是常见的问题。

为了了解胶体现象,进而掌握其变化规律,进行胶体的制备及性质研究实验很有必要。

Fe(OH)3胶体因其制备简单、带有颜色和稳定性好等特点被广泛应用于大学物理化学实验中,并且是高中化学中的一个重要实验。

但是采用电泳方法测定溶胶的电动电势(ζ)却是始终是一个难点,因为溶胶的电泳受诸多因素影响如:溶胶中胶粒形状、表面电荷数量、溶剂中电解质的种类、离子强度、PH、温度和所加电压。

2、实验要求(1)了解制备胶体的不同方法,学会制备Fe(OH)3溶胶。

(2)实验观察胶体的电泳现象,掌握电泳法测定胶体电动电势的技术。

(3)探讨不同外加电压、电泳时间、溶胶浓度、辅助液的pH值等因素对Fe(OH)3溶胶电动电势测定的影响。

(4)探讨不同电解质对所制备Fe(OH)3溶胶的聚沉值,掌握通过聚沉值判断溶胶荷电性质的方法。

二、实验部分1.实验原理溶胶的制备方法可分为分散法和凝聚法。

分散法是用适当方法把较大的物质颗粒变为胶体大小的质点,如机械法,电弧法,超声波法,胶溶法等;凝聚法是先制成难溶物的分子(或离子)的过饱和溶液,再使之相互结合成胶体粒子而得到溶胶,如物质蒸汽凝结法、变换分散介质法、化学反应法等。

Fe(OH)3溶胶的制备就是采用化学反应法使生成物呈过饱和状态,然后粒子再结合成溶胶。

在胶体分散系统中,由于胶体本身电离,或胶体从分散介质中有选择地吸附一定量的离子,使胶粒带有一定量的电荷。

显然,在胶粒四周的分散介质中,存在电量相同而符号相反的对应离子。

荷电的胶粒与分散介质间的电位差,称为ξ电位。

在外加电场的作用下,荷电的胶粒与分散介质间会发生相对运动。

胶粒向正极或负极(视胶粒荷负电或正电而定)移动的现象,称为电泳。

同一胶粒在同一电场中的移动速度由ξ电位的大小而定,所以?电位也称为电动电位。

硅溶胶的物理与化学性质硅溶胶是二氧化硅胶体微粒在水中均匀扩散形成的胶体溶液,又叫做硅酸溶液,或二氧化硅水溶液,是一种用途广泛的新型化工原料。

硅溶胶的外观为乳白色半透明的胶体溶液,多成稳定的碱性,少数呈酸性。

硅溶胶中SiO2的浓度一般为10%~35%,浓度高时可达50%。

硅溶胶粒子比表面积为50~400m2/g,粒径范围一般在5~100nm,即处于纳米尺度,与一般晶粒为0.1~10μm的乳液相比,其颗粒要小得多。

硅溶胶的胶团结构用以下化学式表示:式中:m,n很大,而且m<<n。

可以认为硅溶胶的胶核与硅酸钠结构基本相同,它是由m个SiO2分子聚合而成。

在硅酸胶体溶液中H2SiO3是一种弱电解质,在水中能部分离解为H+和SiO2-3:H2SiO32H++SiO2-3,这些SiO2-3被吸附在胶核周围,形成带负电的内吸附层,使胶粒带负电,因而它必然会吸引存在于周围介质中的反离子,如H+、Na+等正离子,构成双电层。

这些反离子在受到粒子表面离子吸引的同时,又由于离子本身的热运动而使其中部分离子离开表面而向溶液外层扩散;而靠近粒子表面的反离子浓度较大,随着与表面距离的增加,反离子的浓度减少,形成扩散层。

由于胶体粒子表面所带负电荷与扩散层中所带正电荷总数相等,最后整个体系呈中性。

(硅溶胶涂料及其表面涂层的质量控制)硅溶胶是具有胶体特性、质点近似球体、带负电的溶胶。

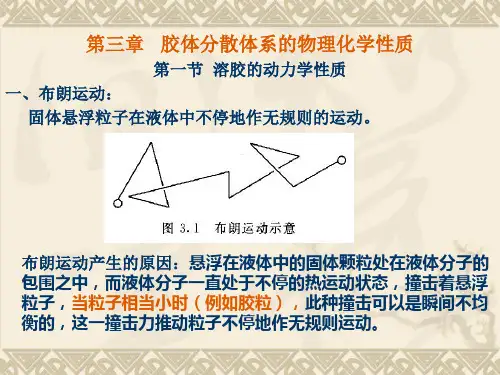

ζ电位、布朗运动及足够的溶剂阻隔三大因素赋予其聚结稳定性和动力学稳定性。

然而,胶粒为介稳相,始终存在自发聚结的倾向。

三大稳定因素只要有一种被削弱,它就会自动聚结,产生凝胶或聚沉。

当硅溶胶凝聚成凝胶后,不可能再用加热或加溶剂的方法使之重新成为溶胶,因此是一种不可逆的胶体。

一般来说,比表面愈大,表面能也愈大。

硅溶胶体系是表面能很大的不稳定体系,它有自动减少表面能的趋势,很容易由小粒子自发聚集成大颗粒,甚至形成凝胶。

影响硅溶胶稳定性的因素很多,如电解质、温度、浓度、PH及粒径等。