第九章第一节 货币危机理论

- 格式:ppt

- 大小:199.50 KB

- 文档页数:58

货币危机理论

货币危机理论是一种经济学理论,它指出,当一个国家的货币价值下降时,它

可能会导致一场货币危机。

货币危机可以由多种因素引起,包括政府政策、国际贸易、货币流动和货币政策。

货币危机的结果可能是经济衰退、通货膨胀、失业率上升、货币价值下降以及

投资者信心下降。

货币危机可能会导致一个国家的经济崩溃,因为它会导致货币价值的下降,从而影响到投资者的信心,从而导致资本外流,从而导致经济衰退。

货币危机的预防措施包括:政府应该确保货币的稳定,并采取有效的财政政策,以确保货币价值的稳定;政府应该采取有效的货币政策,以确保货币价值的稳定;政府应该采取有效的国际贸易政策,以确保货币价值的稳定;政府应该采取有效的货币流动政策,以确保货币价值的稳定。

总之,货币危机理论指出,当一个国家的货币价值下降时,它可能会导致一场

货币危机,从而导致经济衰退。

因此,政府应该采取有效的措施来预防货币危机的发生,以确保货币价值的稳定。

《国际经济学》教学大纲一.课程基本信息课程代码:ZJ030105课程名称:国际经济学总学时:51周课时:3学分:3开设专业:开课教研室:开课系:二.课程的性质与任务1.课程性质:专业基础课2.课程任务:本课程是国际经济与贸易专业(本科)的专业基础课,作用与任务是:使学生理解国家或地区之间经济联系的内在机制,掌握对这种机制分析的理论与方法,主要是国际贸易与国际金融理论。

三.课程教学基本要求通过学习使学生理解和掌握国际贸易起因与影响,贸易保护的影响与依据,国际要素流动的动机与效果的理论。

熟悉国际贸易与国际金融的政策体系和制度安排以其对经济的影响。

第一章绪论第一节国际经济学的产生与发展1.经济发展过程2.国际经济学的产生与发展3.国内经济与国际经济的异同第二节国际经济学的研究对象与结构1.国际经济学的基本概念2.国际经济学的研究对象和主要内容3.国际经济学的分析方法与特征第二章古典国际贸易理论第一节斯密的绝对利益学说1.绝对利益学说的基本内容2.绝对利益学说的图形解释3.绝对利益学说的其他有关叙述4.对于斯密绝对利益学说的评价※第二节李嘉图的比较利益学说1.李嘉图比较利益学说的基本内容2.李嘉图比较利益学说的图形解释3.李嘉图比较利益学说的其他有关叙述4.对于李嘉图比较利益学说的评价※第三节比较利益的分解1.得自交换(贸易)的利益2.得自分工的利益3.利益的合成分析与评价讨论:古典贸易理论的验证与评价第三章国际贸易价格的确定第一节相互需求方程式1.相互需求方程式的提出及基本内容2.相互需求方程的解释3.相互需求方程式均衡的条件及对其评价第二节提供曲线及其分析1.贸易无差异曲线2.提供曲线的作图及说明3.国际贸易的均衡价格※第三节出口的贫困增长1.出口的贫困增长的图形分析2.出口贫困增长的条件与案例3.出口贫困增长的政策含义及对其的评价第四章国际贸易的现代与当代理论(Ⅰ)※第一节H-O模型及其分析1.H-O模型的基本命题2.H-O模型的基本内容3.雷布津斯基定理4.斯托尔泼-萨缪尔森定理5.对H-O模型的评价※第二节列昂惕夫反论及新要素理论1.列昂惕夫反论2.国际贸易新要素理论3.国际贸易的产品生命周期理论讨论:(1)H-O理论的现实分析(2)生命周期理论在现实的应用研究※第五章国际贸易的现代与当代理论(Ⅱ)※第一节产业内贸易理论1.产业内贸易理论的提出与假设前提2.产品的同质性与异质性3.新H-O模型4.需求偏好相似(重叠)论5.规模经济产生的贸易6.新张伯伦模型7.产业内贸易指标8.对产业内贸易理论的评价※第二节政策贸易理论1.战略性政策贸易理论2.战略性政策贸易理论的提出3.战略性政策贸易理论的假设前提4.战略性政策贸易理论的基本内容5.战略性贸易理论的政策结果分析6.对战略性政策贸易理论的简要评价第三节贸易扭曲理论1.扭曲的发生2.国际贸易条件下扭曲的形式3.产生扭曲的原因及影响4.消除贸易扭曲的措施讨论:(1)中美产业内贸易的比较分析(2)战略性贸易理论在现实中的应用分析第六章国际贸易政策分析※第一节国际贸易的关税分析1.关税的基本概念2.小国进口关税的局部均衡与一般均衡分析3.大国小税的局部均衡与一般均衡分析4.关税谈判中的博弈第二节进口关税与配额的比较分析1.进口配额分析2.进口配额与等额关税的比较分析第三节幼稚产业的保护1.贸易保护主义的理论基础2.幼稚产业的保护3.关税的有效保护率第四节倾销与反倾销的经济分析1.倾销的界定2.倾销的危害性3.倾销的经济效应分析4.反倾销的经济效应分析实验内容:就某些商品的关税政策效应分析说明关税与补贴给国内经济带来的影响第七章国际收支分析第一节国际收支与国际收支表1.国际收支与国际收支表2.国际收支表各组成部分之间的关系3.国际收支状况的含义与经济分析第二节国际收支的调节1.国际收支的失衡2.国际收支失衡调节的若干理论3.现实中国际收支失衡的其他调节措施讨论:就某连续3年的中国国际收支平衡表数据进行分析,比较说明国内经济状况※第八章汇率决定理论第一节外汇与汇率1.外汇定义及其作用2.汇率定义与汇率的标价法第二节汇率决定的一般理论1.汇率决定的传统理论2.战后汇率决定的理论※第三节汇率的决定1.一价定律与远期汇率的决定2.购买力平价理论的扩大3.购买力平价法的实际应用讨论:人民币汇率的决定因素以及人民币汇率改革的方向探讨※第九章国际货币危机与国际货币体系※第一节货币危机理论1.第一代货币危机理论2.第二代货币危机理论3.第三代货币危机理论4.三代货币危机理论的比较第二节国际货币体系的类型1.健全理想的国际货币体系2.国际货币体系的类型3.布雷顿森林体系的崩溃第三节当前的国际货币体系1.布雷顿森林体系崩溃后国际货币领域存在的主要问题2.牙买加协定形成的过程3.东亚金融危机4.国际货币体系改革的方向和问题实验内容:东南亚金融危机与次贷危机的比较分析第十章要素的国际流动※第一节资本国际流动及其经济效应1.资本国际流动2.资本国际流动的经济分析3.国际生产折中理论第二节劳动力国际流动及其经济效应1.劳动力的国际流动2.劳动力国际流动的经济分析3.国际劳动力流动的政策含义及案例分析第三节技术转移及其经济效应1.技术的国际移动2.国际技术转移的经济分析※第十一章国际经济非均衡传导※第一节国际商品交换领域中的传导机制1.加入国际商品交换因素的经济均衡与失衡2.通过国际商品交换产生的传导3.影响国际商品交换领域中传导机制的因素※第二节国际资金流动领域中的传导机制1.加入国际资金流动后的经济均衡与失衡2.通过资本国际流动产生的非均衡传导3.影响国际资本流动领域传导机制的因素第三节国际劳动力流动领域中的传导机制1.加入劳动力国际流动后的经济均衡与失衡2.通过国际劳动力流动产生的非均衡传导3.影响劳动力国际流动领域传导机制的因素第四节其他国际经济领域中的非均衡传导机制1.经济非均衡的无形传导方式2.经济非均衡的无形传导过程3.影响经济非均衡无形传导的因素讨论:经济非均衡传导的作用机制探讨※第十二章宏观经济的内外均衡※第一节蒙代尔-弗莱明模型第二节宏观经济的对内与对外均衡1.经济的宏观目标2.宏观经济内外均衡的经济分析※第三节克鲁格曼的“三元悖论”1.蒙代尔不可能三角形2.三元悖论讨论:不可能三角在现实经济中的理论解释第十三章经济一体化与国际经济秩序第一节经济一体化分析1.关税同盟与经济一体化分析2.关税同盟的经济分析3.经济一体化的经济分析※第二节最优货币区理论与实践1.单一货币区理论研究2.单一货币区的成本分析及评价3.单一货币的收益分析及其评价4.经济一体化的案例分析第三节国际经济组织及其作用1.国际货币基金组织及其作用2.世界银行及其作用3.世界贸易组织及其作用4.地区经济组织及其作用第四节国际经济秩序的建立与南北关系1.国际经济秩序2.国际经济新秩序讨论:就某一区域一体化组织的运行,分析区域一体化对全球经济及相关国家经济的影响。

页眉内容《国际经济学》教学大纲说明部分1、课程的性质、任务本教学大纲是根据国家教育部高等教育司编写和审定的“高等学校经济学类专业核心课程教学大纲”之一《国际经济学》教学大纲和我校的实际情况,经过反复讨论和修改而制定的。

本教学大纲是为经济学类专业“国际经济学”课程的教学而编写的。

《国际经济学》是高等学校经济学类专业的核心课和专业基础课。

学习《国际经济学》该门课程的主要任务是:系统地掌握国际经济学相关的理论及模型;分析国际经济关系的实质;分析国际经济运行的机制和机理;论述国民经济参与国际经济关系中的均衡过程。

2、教学的基本目标本课程的教学目标就是通过本课程的学习,学生比较系统地掌握国际经济学的基本理论、基本政策和分析国际经济问题的基本方法。

具体地讲,通过《国际经济学》的教学,学生要学会吸收、掌握开放条件下经济运行的一般理论和政策;把握和了解国际经济现象;理解国外企业和国家的经营战略和对外政策;理论联系实际,评价与吸收相结合。

3、适应专业与学时数作为专业基础课,《国际经济学》适用于经济类各普通本科及专科专业的教学。

该课程总学时为54。

4、与其他课程关系本课程的先修课程是西方经济学,国际经济学作为经济学的分支学科,其理论基础是微观经济学和宏观经济学,因此,要学好国际经济学,必须有扎实的经济学基础知识。

同时,国际经济学又是一门国际经济领域的导论性课程,所以它与发展经济学、国际贸易、国际金融等课程有密切的前后关系。

应该说国际经济学比较概括地阐述了这些课程的主要内容。

5、考核方式本课程采取闭卷考试的考核方式,其中,平时成绩占30%,其末考试成绩占70%。

6、推荐教材及参考书主要推荐教材(1)、黄卫平、彭刚主编:《国际经济学教程》,中国人民大学出版社,2004年版。

(2)、王志明、乔桂明主编:《国际经济学》(第二版),复旦大学出版社,2002年版。

主要教学参考书(1)、…美‟托马斯.A.普格尔,彼德.H.林德特著,李克宁等译.《国际经济学》(第十一版).北京:经济科学出版社,2001年版。

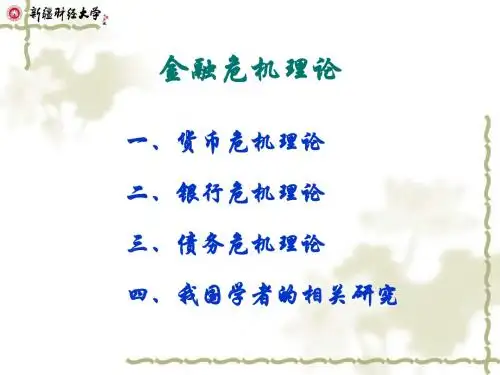

金融危机理论的概述20世纪多次金融危机使社会经济蒙受了巨大损失,相应的研究催生了金融危机理论。

金融危机理论呈现为经济金融视角→货币金融视角→技术金融视角的研究进程,折射出研究者从理论解释到防范危机的愿望。

1997年7月,亚洲金融危机爆发。

因为资本账户的高度管制,亚洲金融危机没有传染到我国的金融市场,对其稳定性没有造成重大影响。

这并不意味着中国的金融体系具有良好的稳定性;更为合理的解释是,因为没有参加比赛(国内金融市场与国际市场的人为割裂),所以没有输掉比赛(国内金融稳定性未受重大打击)。

然而,时过境迁,这种侥幸或运气恐怕难以为继:第一,我国已经滞后于整体经济改革的金融改革已经提速,长期积累的隐性金融风险开始显性化,并释放其积累已久的破坏能量;第二,由中国加入WTO导入的金融开放,在建立国内金融市场与国际市场的联系的同时,也为国际投机商的攻击和国际金融动荡的传染提供了可能的通道,并由此可能触发国内金融危机。

金融危机的种类《新帕尔格雷夫经济学大辞典》将金融危机定义为“全部或部分金融指标——短期利率、资产(证券、房地产、土地)价格、商业破产数和金融机构倒闭数——的急剧、短暂的和超周期的恶化”。

根据IMF在《世界经济展望1998》中的分类,金融危机大致可以分为以下四大类:(1)货币危机(Currency Crises)。

当某种货币的汇率受到投机性袭击时,该货币出现持续性贬值,或迫使当局扩大外汇储备,大幅度地提高利率。

(2)银行业危机(Banking Crises)。

银行不能如期偿付债务,或迫使政府出面,提供大规模援助,以避免违约现象的发生,一家银行的危机发展到一定程度,可能波及其他银行,从而引起整个银行系统的危机。

(3)外债危机(Foreign Debt Crises)。

一国内的支付系统严重混乱,不能按期偿付所欠外债,不管是主权债还是私人债等。

(4)系统性金融危机(Systematic Financial Crises)。

十万种考研考证电子书、题库、视频学习平台第9章国际货币危机与国际货币体系9.1 复习笔记一、货币危机理论1.第一代货币危机理论(1)该理论由美国经济学家克鲁格曼(Paul Krugman)于1979年提出。

该理论假定政府为解决赤字问题会不顾外汇储备无限制地发行,央行为维持固定汇率制度会无限制的抛出外汇直至消耗殆尽,该理论的基础在于当经济的内部均衡与外部均衡发生冲突时,政府为维持内部均衡而采取的特定政策必然会导致外部均衡的丧失,这一丧失的积累将持续消耗政府外汇,在临界点时,投机者的冲击将导致货币危机爆发。

②该理论认为一国内部均衡与外部均衡的矛盾,即一国固定汇率制面临的问题源于为弥补政府不断扩大的财政赤字而过度扩张的国内信贷。

公共部门的赤字持续货币化,利率平价条件会诱使资本流出,导致本国外汇储备不断减少。

在储备减少到某一临界点,投资者出于规避资本损失的考虑,会向该国货币发起投机冲击。

由于一国货币是可耗尽的,政府所剩的外汇储备在极短的一段时间内将被投机者全部购入,政府被迫放弃固定汇率的时间将早于政府主动放弃的时间,因此,社会成本会更大。

(2)第一代货币危机理论表明,投机冲击和汇率崩溃是微观投机者在经济基本面和汇率制度间存在矛盾下的理性选择的结果,并非所谓的非道德行为,因而这类模型也被称为理性冲击模型(ration attack model)。

该理论解释20世纪70年代末80年代初的拉美式货币危机和1998年以来俄罗斯与巴十万种考研考证电子书、题库、视频学习平台西由财政问题引发的货币波动都适用。

2.第二代货币危机理论——预期的自我实现第一代货币危机理论假定,只有在基本面出问题时,投机者才会对一国的货币发起攻击。

第二代货币危机理论由奥伯斯特菲尔德(M.Obstfeld)等人推出,投机者之所以对货币发起攻击,并不是因为经济基础的恶化,而是因为贬值预期的自我实现。

(1)第二代货币危机理论的两个重要的假定①政府是主动的行为主体,最大化其目标函数,汇率制的放弃是央行在维持和放弃之间权衡之后做出的选择,不一定是储备耗尽之后的结果。