实验2 振荡器实验

- 格式:doc

- 大小:121.00 KB

- 文档页数:6

正弦波振荡器(LC 振荡器和晶体振荡器)实验一、实验目的1.掌握电容三点式LC 振荡电路和晶体振荡器的基本工作原理,熟悉其各元件的功能; 2.掌握LC 振荡器幅频特性的测量方法;3.熟悉电源电压变化对振荡器振荡幅度和频率的影响;通过实验进一步了解调幅的工作原理。

4.了解静态工作点对晶体振荡器工作的影响,感受晶体振荡器频率稳定度高的特点。

二、实验仪器1.100M 示波器 一台2.高频信号源 一台3.高频电子实验箱 一套三、实验电路原理1.基本原理振荡器是指在没有外加信号作用下的一种自动将直流电源的能量变换为一定波形的交变振荡能量的装置。

正弦波振荡器在电子技术领域中有着广泛的应用。

在信息传输系统的各种发射机中,就是把主振器(振荡器)所产生的载波,经过放大、调制而把信息发射出去的。

在超外差式的各种接收机中,是由振荡器产生一个本地振荡信号,送入混频器,才能将高频信号变成中频信号。

振荡器的种类很多。

从所采用的分析方法和振荡器的特性来看,可以把振荡器分为反馈式振荡器和负阻式振荡器两大类。

此实验只讨论反馈式振荡器。

根据振荡器所产生的波形,又可以把振荡器分为正弦波振荡器与非正弦波振荡器。

此实验只介绍正弦波振荡器。

常用正弦波振荡器主要由决定振荡频率的选频网络和维持振荡的正反馈放大器组成,这就是反馈振荡器。

按照选频网络所采用元件的不同,正弦波振荡器可分为LC 振荡器、RC 振荡器和晶体振荡器等类型。

(1)反馈型正弦波自激振荡器基本工作原理以互感反馈振荡器为例,分析反馈型正弦波自激振荡器的基本原理,其原理电路如图2-1所示。

b V bE cE -1L 2L f V bV '+-图 2-1反馈型正弦波自激振荡器原理电路当开关K 接“1”时,信号源b V 加到晶体管输入端,构成一个调谐放大器电路,集电极回路得到了一个放大了的信号F V 。

当开关K 接“2”时,信号源b V 不加入晶体管,输入晶体管是F V 的一部分b V '。

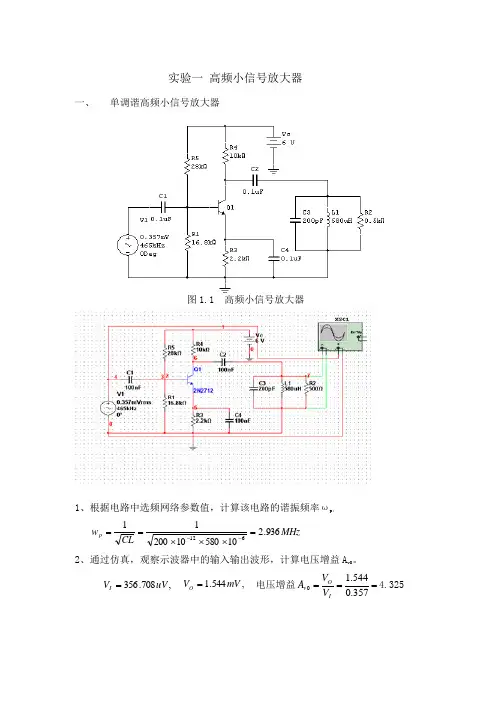

实验一 高频小信号放大器一、单调谐高频小信号放大器图1.1 高频小信号放大器1、根据电路中选频网络参数值,计算该电路的谐振频率ωp ;MHz CLw p 936.2105801020011612=⨯⨯⨯==--2、通过仿真,观察示波器中的输入输出波形,计算电压增益A v0。

,708.356uV V I = ,544.1mV V O = 电压增益===357.0544.10I O v V V A 4.325输入,输出波形:3、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数。

4、改变信号源的频率(信号源幅值不变),通过示波器或着万用表测量输出电相应的图,压的有效值,计算出输出电压的振幅值,完成下列表,并汇出f~AvBW0.7=6.372MHz-33.401kHz5,在电路的输入端加入谐振频率的2、4、6次谐波,通过示波器观察图形,体会该电路的选频作用。

二、下图为双调谐高频小信号放大器图1.2 双调谐高频小信号放大器1、通过示波器观察输入输出波形,并计算出电压增益A v0,285.28mV V I =,160.5V V O =33.1820283.0160.50===I O v V V A输入端波形:输出端波形:2、利用软件中的波特图仪观察通频带,并计算矩形系数。

BW0.7=11.411MHz-6.695MHz BW0.1=9.578MHz-7.544MHz 矩形系数K=0.431实验二高频功率放大器一、高频功率放大器原理仿真,电路如图所示:(Q1选用元件Transistors中的 BJT_NPN_VIRTUAL)图2.1 高频功率放大器原理图1、集电极电流ic(1)设输入信号的振幅为0.7V,利用瞬态分析对高频功率放大器进行分析设置。

要设置起始时间与终止时间,和输出变量。

的波形。

(2)将输入信号的振幅修改为1V,用同样的设置,观察ic(提示:单击simulate 菜单中中analyses 选项下的transient analysis...命令,在弹出的对话框中设置。

实验四 RC振荡器实验一、实验目的1、掌握文氏电桥振荡电路的原理2、掌握文氏电桥振荡电路振荡频率的计算方法二、实验内容1.调试文氏电桥振荡电路;2.测量并记录振荡波形的相关参数。

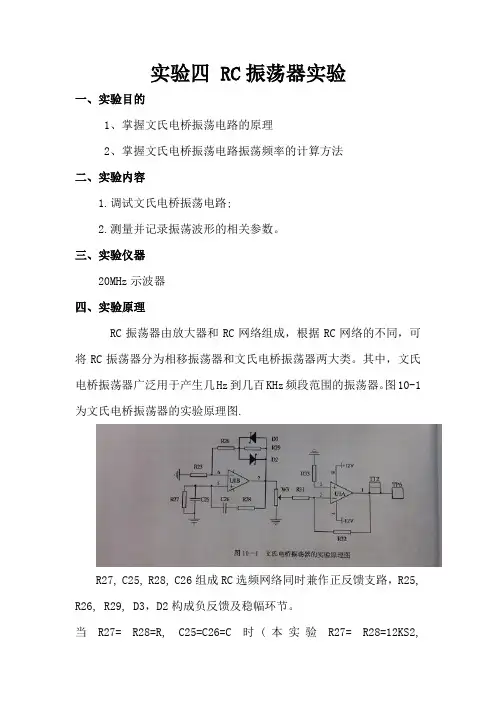

三、实验仪器20MHz示波器四、实验原理RC振荡器由放大器和RC网络组成,根据RC网络的不同,可将RC振荡器分为相移振荡器和文氏电桥振荡器两大类。

其中,文氏电桥振荡器广泛用于产生几Hz到几百KHz频段范围的振荡器。

图10-1为文氏电桥振荡器的实验原理图.R27, C25, R28, C26组成RC选频网络同时兼作正反馈支路,R25, R26, R29, D3,D2构成负反馈及稳幅环节。

当R27= R28=R, C25=C26=C时(本实验R27= R28=12KS2,C25=C26=0.01uF),电路的振荡频率为:(10-1)设二极管D2, D3的正向导通电阻为rD当R26+(R29||rD)=RF时,电路起振的振辐条条件(10-2 ) 运放UlA组成放大器,振荡信号从TP6和TT2处输出,通过W3调节输出信号的幅度。

由于D2. D3正向电阻非线性特性不可能完全一致,所以振荡波形会有正负半周不对称的失。

本实验产生的信号仅用于一般原理性验证实验,因此对输出波形的失真未做处理。

五、实验步骤正弦波振荡器模块如图l、连接实验电路在主板上正确插好正弦波振荡器模块,开关K1. K9, K10, K11, K12向左拨,主板GND接模块GND,主板+12V接模块+l2V,主板-12V 接模块-12Vo检查连线正确无误后,打开实验箱右侧的船形开关,K9, Kl0向右拨。

若正确连接,则模块上的电源指示灯LED2,LED3亮。

2、观察、测量振荡输出波形及其相关参数用示波器在TT2处测量,调节电位器W3,观察TT2处波形的幅度变化及失真情况,记录TT2处波形的最大峰峰及频率fo,填表10-1a六、实验现象1. 将TT2引入到模拟示波器中观察波形如图2.调节电位器W3可观察到幅度变化及失真情况,如图波形底部被切割。

1 绪论1.1 压控振荡器原理及发展现状调节可变电阻或可变电容可以改变波形发生电路的振荡频率,要求波形发生电路的振荡频率与控制电压成正比。

这种电路称为压控振荡器,又称为VCO 或u-f 转换电路。

怎样用集成运放构成压控振荡器呢?我们知道积分电路输出电压变化的速率与输入电压的大小成正比,如果积分电容充电使输出电压达到一定程度后,设法使它迅速放电,然后输入电压再给它充电,如此周而复始,产生振荡,其振荡频率与输入电压成正比,即压控振荡器。

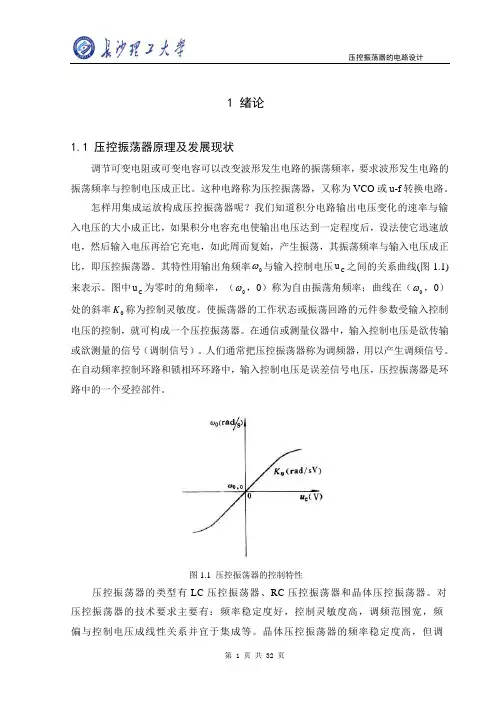

其特性用输出角频率0ω与输入控制电压C u 之间的关系曲线(图1.1)来表示。

图中C u 为零时的角频率,(0ω,0)称为自由振荡角频率;曲线在(0ω,0)处的斜率0K 称为控制灵敏度。

使振荡器的工作状态或振荡回路的元件参数受输入控制电压的控制,就可构成一个压控振荡器。

在通信或测量仪器中,输入控制电压是欲传输或欲测量的信号(调制信号)。

人们通常把压控振荡器称为调频器,用以产生调频信号。

在自动频率控制环路和锁相环环路中,输入控制电压是误差信号电压,压控振荡器是环路中的一个受控部件。

图1.1 压控振荡器的控制特性压控振荡器的类型有LC 压控振荡器、RC 压控振荡器和晶体压控振荡器。

对压控振荡器的技术要求主要有:频率稳定度好,控制灵敏度高,调频范围宽,频偏与控制电压成线性关系并宜于集成等。

晶体压控振荡器的频率稳定度高,但调频范围窄,RC压控振荡器的频率稳定度低而调频范围宽,LC压控振荡器居二者之间。

压控振荡器(VCO)是一种振荡频率随外加控制电压变化的振荡器,是频率产生源的关键部件。

频率产生源是大多数电子系统必不可少的组成部分,更是无线通信系统的核心。

在许多现代通信系统中,VCO是可调信号源,用以实现锁相环(PLL)和其他频率合成源电路的快速频率调谐。

VCO已广泛用于手机、卫星通信终端、基站、雷达、导弹制导系统、军事通信系统、数字无线通信、光学多工器、光发射机和其他电子系统。

实验2 正弦波振荡器(LC振荡器和晶体振荡器)一.实验目的1.掌握电容三点式LC振荡电路和晶体振荡器的基本工作原理,熟悉其各元件的功能;2.掌握LC振荡器幅频特性的测量方法;3.熟悉电源电压变化对振荡器振荡幅度和频率的影响;4.了解静态工作点对晶体振荡器工作的影响,感受晶体振荡器频率稳定度高的特点。

二.实验内容1.用示波器观察LC振荡器和晶体振荡器输出波形,测量振荡器输出电压峰-峰值,并以频率计测量振荡频率;2.测量LC振荡器的幅频特性;3.测量电源电压变化对振荡器的影响;4.观察并测量静态工作点变化对晶体振荡器工作的影响。

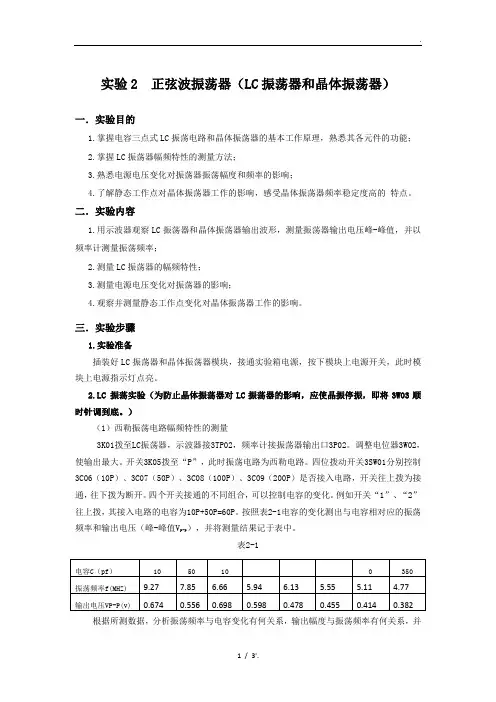

三.实验步骤1.实验准备插装好LC振荡器和晶体振荡器模块,接通实验箱电源,按下模块上电源开关,此时模块上电源指示灯点亮。

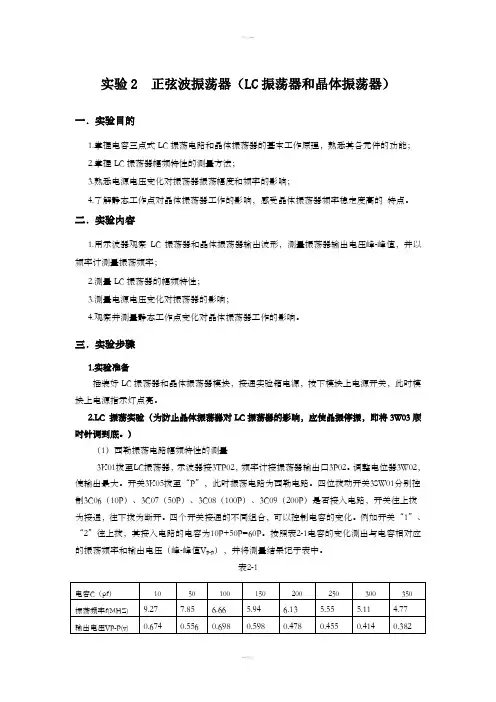

2.LC 振荡实验(为防止晶体振荡器对LC振荡器的影响,应使晶振停振,即将3W03顺时针调到底。

)(1)西勒振荡电路幅频特性的测量3K01拨至LC振荡器,示波器接3TP02,频率计接振荡器输出口3P02。

调整电位器3W02,使输出最大。

开关3K05拨至“P”,此时振荡电路为西勒电路。

四位拨动开关3SW01分别控制3C06(10P)、3C07(50P)、3C08(100P)、3C09(200P)是否接入电路,开关往上拨为接通,往下拨为断开。

四个开关接通的不同组合,可以控制电容的变化。

例如开关“1”、“2”往上拨,其接入电路的电容为10P+50P=60P。

按照表2-1电容的变化测出与电容相对应的振荡频率和输出电压(峰-峰值V P-P),并将测量结果记于表中。

表2-1根据所测数据,分析振荡频率与电容变化有何关系,输出幅度与振荡频率有何关系,并画出振荡频率与输出幅度的关系曲线。

注:如果在开关转换过程中使振荡器停振无输出,可调整3W01,使之恢复振荡。

(2)克拉泼振荡电路幅频特性的测量将开关3K05拨至“S”,振荡电路转换为克拉泼电路。

按照上述(1)的方法,测出振荡频率和输出电压,并将测量结果记于表2-1中。

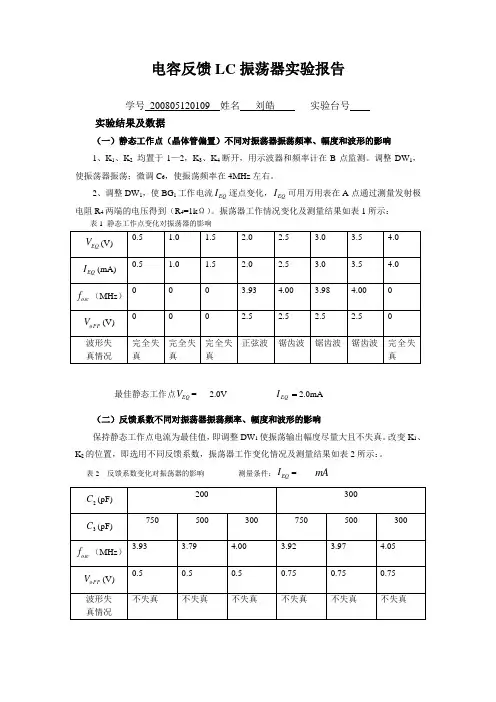

电容反馈LC 振荡器实验报告学号 200805120109 姓名 刘皓 实验台号实验结果及数据(一)静态工作点(晶体管偏置)不同对振荡器振荡频率、幅度和波形的影响 1、K 1、K 2 均置于1—2,K 3、K 4断开,用示波器和频率计在B 点监测。

调整DW 1,使振荡器振荡;微调C 6,使振荡频率在4MHz 左右。

2、调整DW 1,使BG 1工作电流E Q I 逐点变化,E Q I 可用万用表在A 点通过测量发射极电阻R 4两端的电压得到(R 4=1k Ω)。

振荡器工作情况变化及测量结果如表1所示:表1 静态工作点变化对振荡器的影响最佳静态工作点E Q V = 2.0V E Q I 2.0mA (二)反馈系数不同对振荡器振荡频率、幅度和波形的影响保持静态工作点电流为最佳值,即调整DW 1使振荡输出幅度尽量大且不失真。

改变K 1、K 2的位置,即选用不同反馈系数,振荡器工作变化情况及测量结果如表2所示:。

表2 反馈系数变化对振荡器的影响 测量条件:E Q I = m A该工作点下的最佳反馈系数是:E Q I = 2.0m A C 2= 300 pF C 3= 300 pF(三)振荡器频率范围测量在最佳反馈条件下,调整C 5从最大到最小,观察并记录振荡器的振荡频率的变化。

m in f = 3.80 MHz m ax f = 4.22MHz(四)负载变化对振荡器的影响1、K 3断开的情况下,将振荡器的振荡频率调整到4MHz 左右,此时频率osc f = 3.95 MHz ,幅度opp V = 0.75 V 。

2、将K 3分别接1—2、1—3、1—4的位置,即接入不同的负载电阻R 5,测得的相应的频率和幅度及计算结果如表3所示。

表3 负载变化对振荡器的影响 测量条件:osc f = 3.95 MHz ,幅度opp V = 0.75 V由表3知:负载变化对振荡器工作频率的影响是:负载变化保证振荡的前提下对工作频率的影响较小。

实验2 正弦波振荡器(LC振荡器和晶体振荡器)一.实验目的1.掌握电容三点式LC振荡电路和晶体振荡器的基本工作原理,熟悉其各元件的功能;2.掌握LC振荡器幅频特性的测量方法;3.熟悉电源电压变化对振荡器振荡幅度和频率的影响;4.了解静态工作点对晶体振荡器工作的影响,感受晶体振荡器频率稳定度高的特点。

二.实验内容1.用示波器观察LC振荡器和晶体振荡器输出波形,测量振荡器输出电压峰-峰值,并以频率计测量振荡频率;2.测量LC振荡器的幅频特性;3.测量电源电压变化对振荡器的影响;4.观察并测量静态工作点变化对晶体振荡器工作的影响。

三.实验步骤1.实验准备插装好LC振荡器和晶体振荡器模块,接通实验箱电源,按下模块上电源开关,此时模块上电源指示灯点亮。

2.LC 振荡实验(为防止晶体振荡器对LC振荡器的影响,应使晶振停振,即将3W03顺时针调到底。

)(1)西勒振荡电路幅频特性的测量3K01拨至LC振荡器,示波器接3TP02,频率计接振荡器输出口3P02。

调整电位器3W02,使输出最大。

开关3K05拨至“P”,此时振荡电路为西勒电路。

四位拨动开关3SW01分别控制3C06(10P)、3C07(50P)、3C08(100P)、3C09(200P)是否接入电路,开关往上拨为接通,往下拨为断开。

四个开关接通的不同组合,可以控制电容的变化。

例如开关“1”、“2”往上拨,其接入电路的电容为10P+50P=60P。

按照表2-1电容的变化测出与电容相对应的振荡频率和输出电压(峰-峰值V P-P),并将测量结果记于表中。

表2-1根据所测数据,分析振荡频率与电容变化有何关系,输出幅度与振荡频率有何关系,并画出振荡频率与输出幅度的关系曲线。

注:如果在开关转换过程中使振荡器停振无输出,可调整3W01,使之恢复振荡。

(2)克拉泼振荡电路幅频特性的测量将开关3K05拨至“S”,振荡电路转换为克拉泼电路。

按照上述(1)的方法,测出振荡频率和输出电压,并将测量结果记于表2-1中。

实验二、法夫酵母细胞中虾青素的提取及含量的测定一、实验目的与要求1.学习细胞破碎的原理与方法;2.学习与掌握有机溶剂萃取的原理与方法。

二、实验材料与试剂1.供试菌株法夫酵母菌液。

2.实验材料50mL塑料离心管,Φ5mm玻璃珠,离心管架。

3.实验仪器振荡器,水浴锅,离心机,分光光度计。

4.类胡萝卜素总量的分析方法酵母细胞经过破壁后得到的细胞碎片用丙酮提取,测定其OD475(A)。

并转化成色素含量。

计算公式如下:发酵液总类胡萝卜素质量浓度(μg/mL)=(A*V)/(E*V0 )细胞总类胡萝卜素含量(μg/gCDW)=(A*V)/(E*G)式中: A —吸光度读数;V —萃取液体积数,mL;E —消光系数,0. 16;V o—吸取的酵母定容液的体积,mL;G —发酵液的细胞干重(CDW),g。

5.菌体生物量的测定方法:吸取4mL的发酵液,3000rpm离心10min,等量蒸馏水洗涤一次,80℃烘干至恒重。

6.HPLC测定虾青素的含量准确称取经冷冻干燥的25mg法夫酵母细胞,加入56℃二甲亚砜(DMSO)6mL振荡10min,加6mL丙酮振荡2min,加入6mL 20%NaCl溶液,然后加入18mL混合萃取溶剂正己烷/乙醚(1: 1)振荡1min后,5000rpm离心5min,旋转蒸发浓缩上层红色液体至溶剂消失后,先用少量氯仿溶解颗粒物,移至25mL的容量瓶中并用流动相定容。

精密称取5mg 虾青素(Sigma公司)标准品,少量氯仿溶解后用流动相制成0. 02 mg/mL的标准溶液进行进样。

按外标法计算。

色谱条件:色谱柱为Agilent Eclipse XDB-C18:5μm,4.6×250mm;流动相:甲醇:乙腈= 9:1;流速0.8mL/min;检测波长475nm;柱温为室温,进样量为20μL。

三、实验内容1.自溶法:准确吸取4mL菌液,3000r/min离心3min后弃上清,水洗一次,沉淀加入4%的NaCl 4mL,作为质壁分离剂,水浴控制温度为55℃,自溶1h后,3000rpm离心3min,即得破壁的酵母细胞,再加入8mL丙酮萃取色素,振荡2min,3000rpm离心3min,上清以丙酮作空白测OD475。

核磁共振实验报告(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)核磁共振实验报告一、实验目的与实验仪器1.实验目的(1)了解核磁共振的基本原理;(2)学习利用核磁共振校准磁场和测量因子g的方法:(3)掌握利用扫场法创造核磁共振条件的方法,学会利用示波器观察共振吸收信号;(4)测量19F的g N因子。

2.实验仪器NM-Ⅱ型核磁共振实验装置,水样品和聚四氟乙烯样品。

探测装置的工作原理:图一中绕在样品上的线圈是边限震荡器电路的一部分,在非磁共振状态下它处在边限震荡状态(即似振非振的状态),并把电磁能加在样品上,方向与外磁场垂直。

当磁共振发生时,样品中的粒子吸收了震荡电路提供的能量使振荡电路的Q值发生变化,振荡电路产生显著的振荡,在示波器上产生共振信号。

二、实验原理(要求与提示:限400字以内,实验原理图须用手绘后贴图的方式)原子核自旋角动量不能连续变化,只能取分立值即: P =其中I 称为自旋量子数,I=0,1/2,1,3/2,2,5/2,…本实验涉及的质子和氟核 F 19 的自旋量子数I 都等于1/2。

类似地原子核的自旋角动量在空间某一方向,例如z 方向的分量不能连续变化,只能取分立的数值自旋角动量不为零的原子核具有与之相联系的核自旋磁矩, 其大小为:P 2Me g =μ 其中e 为质子的电荷,M 为质子的质量,g 是一个由原子核结构决定的因子,对不同种类的原子核g 的数值不同,g 成为原子核的g 因子。

由于核自旋角动量在任意给定的z 方向的投影只可能取(2I+1)个分立的数值,因此核磁矩在z 方向上的投影也只能取(2I+1)个分立的数值:2Me g p 2M e g m z z ==μ 原子核的磁矩的单位为:2Me N =μ 当不存在外磁场时,原子核的能量不会因处于不同的自旋状态而不同。

通常把B 的方向规定为z 方向,由于外磁场B 与磁矩的相互作用能为:B B P B B E z z m γγμμ-=-=-=⨯-=核磁矩在加入外场B 后,具有了一个正比于外场的频率。

化学振荡——BZ振荡反应一、背景材料在化学反应中,反应产物本身可作为反应催化剂的化学反应称为催化反应。

一般的化学反应最终都能达到平衡状态(组分浓度不随时间而改变),而在自催化反应中,有一类是发生在远离平衡态的体系中,在反应过程中的一些参数(如压力、温度、热效应等)或某些组分的浓度会随时间或空间位置作周期的变化,人们称之为“化学振荡”。

由于化学振荡反应的特点,如体系中某组分浓度的规律变化在适当条件下能显示出来时,可形成色彩丰富的时空有序现象(如空间结构、振荡、化学波……等)。

这种在开放体系中出现的有序耗散结构也证明负熵流的存在,因为在开放体系中,只有足够的负熵流才能使体系维持有序的结构。

化学振荡属于时间上的有序耗散结构。

别洛索夫(Belousov)在1958年首先报道以金属锌离子作催化剂在柠檬酸介质中被溴酸盐氧化时某中间产物浓度随时间周期性变化的化学振荡现象,扎勃丁斯基(Zhabotinski)进一步深入研究在1964年证明化学振荡体系还能呈现空间有序周期性变化现象。

为纪念他们最早期的研究成果,,将后来发现大量的可呈现化学振荡的含溴酸盐的反应体系为B-Z振荡反应。

随着研究的深入,人们发现所有的振荡反应都含有自催化反馈步骤,同时也发现了许多能发生振荡反应的体系(振荡器Dscillator)尽管如此,但化学振荡的动力学机理,特别是产生时一些有序现象的机理仍步完全清楚。

对于B-Z振荡反应,人们比较认可的FKN机理,是由Field 、Koros 、Noyes 等完成的。

近年来研究表明还存在着其他类型的振荡(如连续振荡、双周期振荡、多周期振荡等)化学振荡直观地展现了自然科学中普遍存在的非平衡非线性问题,故自发现以来一直得到人们的重视。

目前,随着对化学振荡研究的深入,许多化学振荡器陆续被设计出来,与此同时,对化学振荡的应用研究也已经开始。

本实验仅对含溴酸盐体系的B -Z 振荡反应进行设计性的探讨。

先通过典型的例子来了解B -Z 振荡反应的原理。

振荡器实验报告振荡器实验报告引言:振荡器是电子学中常见的一种电路,它能够产生稳定的交流信号。

在本次实验中,我们将探索振荡器的工作原理,并通过实验验证其性能。

一、实验目的本实验的主要目的有两个方面:1. 了解振荡器的基本原理和工作方式;2. 通过实验验证振荡器的性能,如频率稳定性、幅度稳定性等。

二、实验原理振荡器是一种能够自激励产生振荡信号的电路。

它由放大器和反馈网络组成。

放大器将输入信号放大后送回反馈网络,反馈网络再将信号输入放大器,形成一个闭环。

在适当的条件下,这个闭环系统能够产生稳定的振荡信号。

三、实验装置本次实验所需的装置有:1. 函数发生器:用于提供输入信号;2. 振荡器电路:由放大器和反馈网络组成;3. 示波器:用于观测振荡器输出信号的波形。

四、实验步骤1. 搭建振荡器电路:根据实验指导书提供的电路图,连接放大器和反馈网络;2. 设置函数发生器:将函数发生器的输出与振荡器电路的输入相连,设置适当的频率和幅度;3. 观测输出信号:将示波器的探头连接到振荡器电路的输出端,调整示波器的参数,观察输出信号的波形和频率;4. 记录实验数据:记录函数发生器的频率和幅度,以及示波器观测到的振荡器输出信号的波形和频率。

五、实验结果与分析根据实验数据和观测结果,我们可以得出以下结论:1. 振荡器能够产生稳定的振荡信号,其频率和幅度基本保持不变;2. 振荡器的输出信号呈现正弦波形,频率与函数发生器设置的频率相近。

六、实验误差与改进在实验过程中,可能会存在一些误差,影响实验结果的准确性。

可能的误差来源包括:1. 实验装置的精度限制:函数发生器和示波器的精度可能会对实验结果产生一定的影响;2. 电路元件的参数漂移:电路元件的参数可能会随时间变化,导致振荡器的频率和幅度发生变化。

为了减小误差,我们可以采取以下改进措施:1. 使用更高精度的实验装置:选择精度更高的函数发生器和示波器,以提高实验结果的准确性;2. 定期校准电路元件:定期检查和校准电路元件的参数,以确保振荡器的频率和幅度稳定。

实验二振荡器

(A)三点式正弦波振荡器

一、实验目的

1.掌握三点式正弦波振荡器电路的基本原理,起振条件,振荡电路设计及电路参数计算。

2.通过实验掌握晶体管静态工作点、反馈系数大小、负载变化对起振和振荡幅度的影响。

3.研究外界条件(温度、电源电压、负载变化)对振荡器频率稳定度的影响。

二、实验内容

1.熟悉振荡器模块各元件及其作用。

2.进行LC振荡器波段工作研究。

3.研究LC振荡器中静态工作点、反馈系数以及负载对振荡器的影响。

4.测试LC振荡器的频率稳定度。

三、基本原理

图6-1 正弦波振荡器(4.5MHz)

【电路连接】将开关S2的1拨上2拨下,S1全部断开,由晶体管Q3和C13、C20、C10、CCI、L2构成电容反馈三点式振荡器的改进型振荡器——西勒振荡器,电容CCI可用来改变振

荡频率。

振荡频率可调范围为:

()

()

3.979925

4.70795

M CCI p

f

M CCI p

=

⎧

⎪

==⎨

⎪=

⎩

调节电容CCI,使振荡器的频率约为4.5MHz 。

振荡电路反馈系数: F=12

.0

470

56

20

13≈

=

C

C

振荡器输出通过耦合电容C3(10P)加到由Q2组成的射极跟随器的输入端,因C3容量很小,再加上射随器的输入阻抗很高,可以减小负载对振荡器的影响。

射随器输出信号Q1调谐放大,再经变压器耦合从J1输出。

四、实验步骤

根据图6-1在实验板上找到振荡器各零件的位置并熟悉各元件的作用。

1. 调整静态工作点,观察振荡情况。

1)将开关S2全拨下,S1全拨下,使振荡电路停振

调节上偏置电位器R A1,用数字万用表测量R10两端的静态直流电压U EQ(即测量振荡管的发射极对地电压U EQ),使其为5.0V(或稍小,以振荡信号不失真为准),这时表明振荡管的静态工作点电流I EQ=5.0mA(即调节W1使I EQ=I CQ=U EQ/R10=5.0mA )。

2)将开关S2的1拨上,S1全拨下,构成LC振荡器。

振荡器应能正常工作。

若振荡器工作正常,则在输出端用示波器可观察到正弦振荡电压波形,同时发射极的直流电流也将偏离停振时测得的I EQ。

可用示波器在输出端观察振荡波形,调节电容CCI使振荡频率约为4.5MHz;在R10两端用数字万用表测量起振后的直流电压U Q,记录并比较U Q和U EQ。

2. 研究振荡器静态工作点对振荡幅度的影响。

1)按照“内容1”,先使振荡电路停振,调整上偏置电位器R A1,使I EQ=1mA;

2)按照“内容1”,使振荡电路正常工作,用示波器测量对应点的振荡幅度V P-P(峰—峰值),记下对应峰峰值V L。

(如果出现不起振或临近失真,适当增大I EQ)

3)重复步骤1)和2),使I CQ在I min和I max范围之间取平均的几个值( 一般取I CQ=1~5mA 为宜),分别记下对应的峰峰值V L,填入表2-2。

4)作出I EQ~V L曲线,分析输出振荡电压和振荡管静态工作点的关系。

分析思路:静态电流I CQ会影响晶体管跨导gm,而放大倍数和gm是有关系的。

在饱和

状态下(I CQ过大),管子电压增益A V会下降,一般取I CQ=(1~5mA)为宜。

I EQ~V L曲线

3. 观察反馈系数F的大小对振荡电压的影响(选做)

保持I EQ不变,在C20两端并接不同容量的电容C i,从而改变反馈系数F的大小( F=C13/(C20+C i) ),相应用示波器测量振荡器的输出振荡电压V L,将数据记录于表2-3中。

同时用示波器监测波形及其频率。

要求如下:

1)计算反馈系数;

2)用示波器记下振荡幅度值;

3)分析原因

五、实验报告要求

1.记录实验箱序号

2.分析静态工作点、反馈系数F对振荡器起振条件和输出波形振幅的影响,并用所学理

论加以分析。

3.计算实验电路的振荡频率f o,并与实测结果比较。

六、实验仪器

1.高频实验箱1台2.双踪示波器1台

3.万用表1块

七、思考题

1. 在没有示波器的情况下,如何用万用表来判断振荡器是否起振?

2. 为什么在发射极观察到的电压波形(发射极接有负反馈电阻)与输出电压波形不一样?

(B)晶体振荡器与压控振荡器

一、实验目的

1.掌握晶体振荡器与压控振荡器的基本工作原理。

2.比较LC振荡器和晶体振荡器的频率稳定度。

二、实验内容

1.熟悉振荡器模块各元件及其作用。

2.分析与比较LC振荡器与晶体振荡器的频率稳定度。

3.改变变容二极管的偏置电压,观察振荡器输出频率的变化。

三、基本原理

图7-1 正弦波振荡器(4.5MHz)

【电路连接】

1.晶体振荡器:将开关S2的2拨上、1拨下,S1全部断开,由Q3、C13、C20、晶体CRY1与C10构成晶体振荡器(皮尔斯振荡电路),在振荡频率上晶体等效为电感。

2.压控振荡器(VCO):将S1的1或2拨上,S2的1拨上、2拨下,则变容二极管D1、D2并联在电感L2两端。

当调节电位器W1时,D1、D2两端的反向偏压随之改变,从而改变了D1和D2的结电容C j,也就改变了振荡电路的等效电感,使振荡频率发生变化。

其交流等效电路如图7-2所示

C14

104

图7-2 压控振荡器交流等效电路图

3.晶体压控振荡器

开关S1的1接通或2接通,S2 的2接通,就构成了晶体压控振荡器。

四、实验步骤

1.两种压控振荡器的频率变化范围

1)将电路连接成压控振荡器,频率计接于J1,直流电压表接于TP3。

2)将W1从低阻值、中阻值到高阻值位置,分别将变容二极管的反向偏置电压、输出频

率记于下表中。

2.将电路改接成晶体压控振荡器,重复上述实验,并将结果记于下表中。

3.在晶体压控振荡器电路的基础上,将L2并接于晶体两端,但需将CCI断开或置于容量最小位置。

然后重做上述实验,将结果记于下表中。

五、实验报告要求

1.比较所测数据结果,结合新学理论进行分析。

2.晶体压控振荡器的缺点是频率控制范围很窄,如何扩大其频率控制范围?

六、实验仪器

1.高频实验箱1台

2.双踪示波器1台。