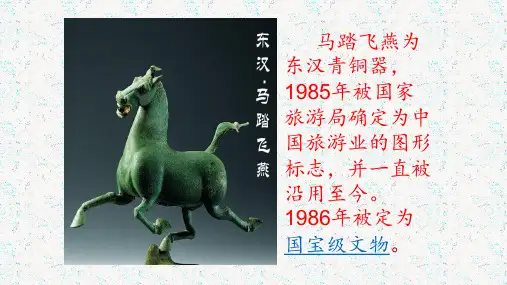

人教部编版初中历史七年级上册:第13课《东汉的兴亡 》(4)(26)

- 格式:pptx

- 大小:3.59 MB

- 文档页数:31

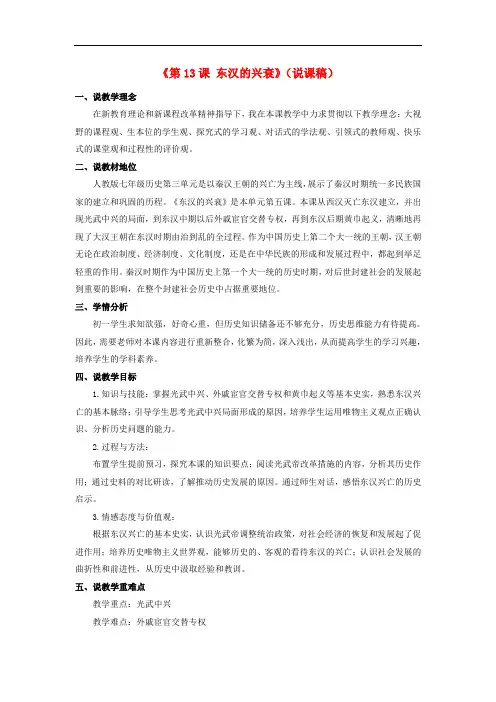

《第13课东汉的兴衰》(说课稿)一、说教学理念在新教育理论和新课程改革精神指导下,我在本课教学中力求贯彻以下教学理念:大视野的课程观、生本位的学生观、探究式的学习观、对话式的学法观、引领式的教师观、快乐式的课堂观和过程性的评价观。

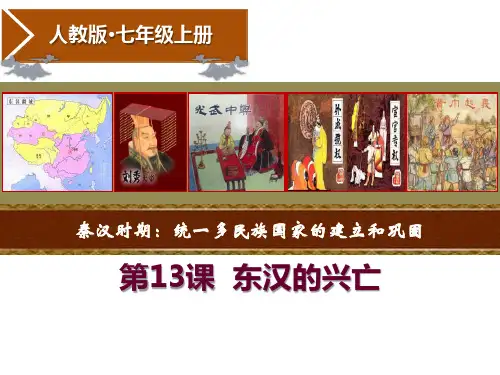

二、说教材地位人教版七年级历史第三单元是以秦汉王朝的兴亡为主线,展示了秦汉时期统一多民族国家的建立和巩固的历程。

《东汉的兴衰》是本单元第五课。

本课从西汉灭亡东汉建立,并出现光武中兴的局面,到东汉中期以后外戚宦官交替专权,再到东汉后期黄巾起义,清晰地再现了大汉王朝在东汉时期由治到乱的全过程。

作为中国历史上第二个大一统的王朝,汉王朝无论在政治制度、经济制度、文化制度,还是在中华民族的形成和发展过程中,都起到举足轻重的作用。

秦汉时期作为中国历史上第一个大一统的历史时期,对后世封建社会的发展起到重要的影响,在整个封建社会历史中占据重要地位。

三、学情分析初一学生求知欲强,好奇心重,但历史知识储备还不够充分,历史思维能力有待提高。

因此,需要老师对本课内容进行重新整合,化繁为简,深入浅出,从而提高学生的学习兴趣,培养学生的学科素养。

四、说教学目标1.知识与技能:掌握光武中兴、外戚宦官交替专权和黄巾起义等基本史实,熟悉东汉兴亡的基本脉络;引导学生思考光武中兴局面形成的原因,培养学生运用唯物主义观点正确认识、分析历史问题的能力。

2.过程与方法:布置学生提前预习,探究本课的知识要点;阅读光武帝改革措施的内容,分析其历史作用;通过史料的对比研读,了解推动历史发展的原因。

通过师生对话,感悟东汉兴亡的历史启示。

3.情感态度与价值观:根据东汉兴亡的基本史实,认识光武帝调整统治政策,对社会经济的恢复和发展起了促进作用;培养历史唯物主义世界观,能够历史的、客观的看待东汉的兴亡;认识社会发展的曲折性和前进性,从历史中汲取经验和教训。

五、说教学重难点教学重点:光武中兴教学难点:外戚宦官交替专权六、说教学方法根据本课内容特点和我个人教学特色,我决定采用以下方法突破重点和难点:1、整合教材:在整合中明确教学内容。

第13课东汉的兴亡【教学目标】1、知识与能力⑴了解东汉的建立,知道光武中兴,了解东汉外戚宦官专权造成的社会动荡。

⑵比较光武中兴与文景之治的异同,总结中国古代盛世局面出现的共同原因,培养分析,比较能力。

2、过程与方法⑴通过分析史料,理解光武中兴和外戚和宦官专权的原因。

⑵通过搜集光武帝刘秀的故事,了解这个人物,进一步理解光武中兴出现的原因。

⑶通过展示当时的民谣,了解东汉中期以后出现的社会状况。

3、情感态度价值观⑴通过讲解柔术治天下和以文治为主要特征的光武中兴对社会稳定和经济发展孙起到的推动作用,懂得国家的兴旺,社会的进步离不开文化事业的繁荣。

⑵通过对光武中兴出现原因的分析,进一步认识专制体制下王朝的兴衰与统治者的治国方略息息相关。

【教学重点及突破方法】光武中兴,外戚宦官专权造成的社会动荡。

通过合作探究,教室启发引导的方式来掌握这一内容。

出示历史资料和搜集展示刘秀的故事,来理解光武中兴出现的原因。

通过分析东汉后期十个皇帝的继位年龄及寿命来理解东汉外戚,宦官专权的原因。

【教学难点及突破方法】比较光武中兴与文景之治的异同。

通过小组合作,展示文景之治的资料,搜集有关刘秀、汉文帝、汉景帝的故事来进行比较。

【教学方法】1.以启发引导为主,多媒体课件演示为辅,创设问题情景,设计各类问题,促使学生开展探究式学习,通过小组讨论,集体交流等方式,推动学生间的交流和互动。

2.通过学生展示资料,合作交流等多种方法来学习。

【教学过程】一、导入新课幻灯片出示汉光武帝陵系列图片。

教师:同学们,你们知道这是哪里吗?学生:汉光武帝陵。

教师:汉光武帝陵,是东汉开国皇帝世祖刘秀的陵园。

位于河南省洛阳市孟津县白鹤镇铁谢村西南,始建于公元50年,由神道、陵园和祠院组成。

陵园呈长方形,占地6.6万平方米。

墓塚位于陵园正中,为夯土丘状,高17.83米,周长487米。

刘秀在公元25年称帝,定都洛阳,史称东汉。

东汉初期,社会出现了比较安定的局面,东汉中期以后,社会动荡不安,朝政紊乱。