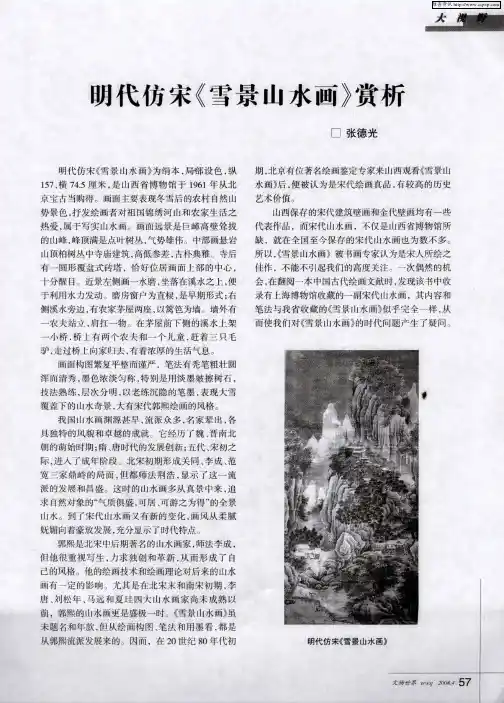

历代名家雪景画赏析

- 格式:doc

- 大小:18.08 KB

- 文档页数:9

莫奈对雪景情有独钟,一生创作有140余幅!Claude Monet克劳德·莫奈法国, (1840-1926)1920年克劳德·莫奈(Claude Monet,1840年11月14日-1926年12月5日),法国画家,被誉为“印象派领导者”,是印象派代表人物和创始人之一。

莫奈雪景86幅印象派绘画大师克劳德·莫奈对雪景情有独钟,一生创作有140余幅各式各样雪景画作,堪称系列之作,这是这位伟大艺术家给后人留下的宝贵艺术财产。

莫奈没有按照画家的常路走,而是以画漫画起家,在画漫画方面有了一些名声,并受到欧·布丹(Eugène Boudin,1824-1898)的注意。

布丹曾对莫奈说:“当场画下的任何东西,总是有一种以后在画室里所不可能取得的力量、真实感和笔法的生动性。

”莫奈在他今后的绘画生涯中也是按布丹说的话去做的,因为在他的内心里充满了对大自然的热爱。

《喜鹊》1868莫奈描绘冬天美丽雪景的画中堪称传世杰作的代表作是他的《喜鹊》,这幅画是他于1868年在埃特莱坦(Etretat)创作的。

《喜鹊》局部早期的雪景是出于对环境色的研究,在柔和的银灰色调中增加优雅的蓝紫色阴影,体现出静谧祥和的意境;中期,融合了浮世绘的风格,弱化了透视,色彩丰富起来;后期,重视装饰性,强调形式美感。

《圣西蒙农场雪路上的马车》 1865(早期)莫奈画的第一幅雪景图《穿过森林的道路》1870(中期)《雪中的房子》1895(后期)《阿让特伊雪景》1875莫奈的《阿让特伊雪景》让人们感受到法国乡村的魅力,冬日的宁静优雅。

宁静小镇,簌簌冬雪,雪后天晴的景色在这一刻被记下。

唐代初期著名诗人画家王维七幅经典绘画赏析琴棋书画,古代被称作文房四艺,是文人墨客颇为称许的娱乐活动,古人认为,抚琴、弈棋、写字、作画,或者只是听琴、观棋、赏字、阅画,领会诗情画意,能赏心悦目,陶冶情操,有益于健康和长寿。

唐朝时期绘画中出现的那些生活用品、山川河流,真实地反映了当时人们的生活方式和科技水平,结合古画年代背景的记载,赏画更是别有一番趣味。

——题记大唐处于封建社会盛期,国家统一,社会相对安定,经济繁荣及对外经济文化交流地频繁与活跃,都给文化艺术地发展带来了新地机运,使绘画艺术形成灿烂辉煌的局面,涌现出一批在历史上具有重大影响的著名画家。

唐代绘画体裁仍以人物画为主,宫廷衙署及寺观壁画占相当比重,褒扬功勋的功臣画像仍在继续,石窟及寺观壁画较南北朝有着更大的发展,其规模之宏伟、技艺之卓绝在历史上都是空前的。

佛寺壁画中流行大型的经典题材,达到了空前的水平,穿插描绘有大量的生活场景,塑造的佛教形象中人性化的成分明显增强,甚至出现以宫娃为模特塑造菩萨形象的现象,附于佛寺壁画中的供养人占了更大壁面,这一切都展示出佛教绘画适应社会好尚而趋于世俗化的倾向。

这里介绍著名诗人王维绘画作品。

王维(701年—761年),字摩诘,号摩诘居士。

河东蒲州(今山西永济)人,祖籍山西祁县。

唐朝诗人、画家。

王维出身河东王氏,于唐玄宗开元九年(721年)中进士第,为太乐丞。

历官右拾遗、监察御史、河西节度使判官。

天宝年间,拜吏部郎中、给事中。

安禄山攻陷长安时,被迫受伪职。

长安收复后,被责授太子中允。

唐肃宗乾元年间任尚书右丞,世称“王右丞”。

王维参禅悟理,精通诗书音画,以诗名盛于开元、天宝间,尤长五言,多咏山水田园,与孟浩然合称“王孟”,因笃诚奉佛,有“诗佛”之称。

书画特臻其妙,后人推其为南宗山水画之祖。

著有《王右丞集》《画学秘诀》,存诗约400首。

北宋苏轼评云:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

主要作品有:《江干雪霁图卷》《伏生授经图》《著色山水》《画》《辋川图》《长江雪霁图》等。

描绘冬季的著名古画

描绘冬季的著名古画有很多,以下是一些著名的例子:

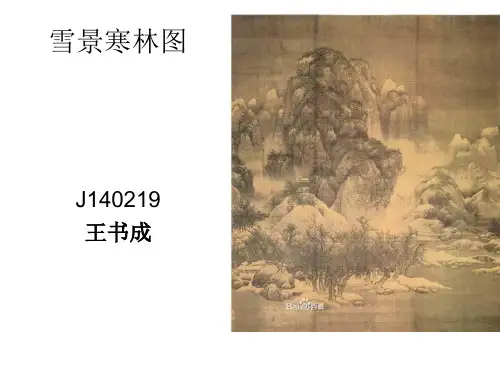

《雪景寒林图》- 北宋范宽:这幅画是范宽的代表作之一,以冬天的山林为主题,表现了雪后寒林的壮美景象。

画面中的山峰高耸入云,树木挺拔,雪花纷飞,整个画面充满了寒冷的气息。

《雪山楼阁图》- 北宋范宽(传):这幅画描绘了冬季雪后的山川楼阁,画面中的山峰矗立天际,白雪皑皑,楼阁掩映在山林之间,充满了静谧和神秘感。

《寒林骑驴图》- 北宋李成:这幅画表现了冬天里一位文人骑着驴子在树林中穿行的场景。

画面中的树木萧瑟凋零,寒风凛冽,整个画面充满了孤寂和落寞感。

《雪景山水图》- 南宋梁楷:这幅画以简洁的线条和墨色表现了冬天的山水景色。

画面中的山峰、树木、溪流都被白雪覆盖,整个画面给人以清新、宁静的感觉。

《雪堂客话图》- 南宋夏圭:这幅画以雪后的庭院为主题,表现了文人们在雪天里相聚谈天的场景。

画面中的房屋、树木都被白雪覆盖,整个画面给人以温馨、和谐的感觉。

这些古画都以冬天的景色为主题,通过画家们的精湛技艺和深刻内涵,表现了冬季的寒冷、静谧、清新和美丽。

【赏析】寒威千里望玉立雪山崇——樊少云《谿山雪霁》|谢稚柳则其自创也愈高。

借鉴愈深寒威千里望玉立雪山崇樊少云《谿山雪霁》在上海中国画院里,有一位既通音律、又识丹青的老画家。

他1900年入上海龙门学院学习西画,1912年移居苏州并拜陆恢(廉夫)为师,专攻山水画。

所作多取恽寿平、王翚笔趣,旁及华嵒、石涛,画风乃秀丽轻灵一路。

后与收藏家庞莱臣相识,得见宋元明诸家真迹日多,艺事为之猛进,风格趋向朴茂。

同时,他又精于音律,晓昆曲,琵琶、古琴、箫笛无不当行出色,与昆曲大家俞振飞、吴曼公、倪传钰、张紫东、张充和等大师或著名曲家均为挚友。

上世纪二十年代初,其在苏州创办冷江画会。

1955年被聘为上海市文史馆馆员,1956年后成为上海中国画院的专职画师。

他就是樊少云——樊少云(1885-1962),名浩霖,晚岁号昙叟。

上海崇明人。

拜名家陆恢为师,学山水花卉、人物,深入堂奥,得其真传。

雅好昆曲,随俞粟庐学昆曲,曾和俞振飞清唱《折柳阳关》。

曾在苏州美专执教,1947年为上海美术馆筹备征集委员。

解放后为上海中国画院画师、上海美术家协会会员、上海文史馆馆员、上海中国书法篆刻研究会会员。

樊少云所作山水,江南景色中之翠堤新柳、烟雨江村、月夜归渔,为其常写之景;最擅画云,用古法写生,有自然淳朴之趣。

樊少云《谿山雪霁》1961年80×31cm作品《谿山雪霁》为樊少云先生1961年所作,纵80厘米,横31厘米,设色纸本,现藏于上海中国画院。

款识为“谿山雪霁一九六一年岁次辛丑夏五月古瀛樊浩霖时年七十又七”。

钤印自上而下为“少云”(白文)、“浩霖”(朱文),右侧压角章为“云叟”(朱文),左侧收藏章为“上海中国画院收藏印”。

《谿山雪霁》为樊少云先生晚年所画,可以说是其巅峰之作。

从款识中可知,此幅绘成于夏日,可及联想樊老先生于烈日炎炎中遥思冬日雪景以消暑,想必他一定是个懂生活爱生活之人。

继而看是图,整张画面大气磅礴,却又不失清秀婉丽。

江干雪霁图卷作品分析

江干雪霁图卷是中国早期绘画大家宋代沈周所作,这幅画作品以景色、人物、气势等多方面对“夜雪”有着精湛的再现,深受后世艺术家及观赏者们的青睐,是宋代著名的绘画大家。

江干雪霁图卷由一幅大幅山水画和一幅小幅人物画组成,这幅画作结构严谨,描绘的景色和气氛的完美结合,构成了一个完整的绘画系统。

图中大幅山水画描绘了一种山水景象,以夜雪为主要背景,呈现出一幅灰蒙蒙的夜景,呈现一种冷艳的山水情调,雪景象几乎覆盖了整个画作,彰显出它所表现出来的冬季的精神。

小幅人物画以一位抚琴的“诗人”为中心,画面的外围则是梅花和雪,表现了一种极为凝重的气氛,给观赏者以一种淡淡的悲伤感,与大幅山水画的落寞雪景形成一种朴素的美感。

观赏者可以从中体会到诗人在雪中的抽象意象,他在弹奏抚琴,仿佛在抚慰自己和周围的人和物。

江干雪霁图卷以雪为主要表现内容,运用非常特殊的色调给观众留下深刻的印象,表现出了宋代绘画大师色彩表现的至高水准。

沈周给雪色描绘出层次感,雪色从浅到深,由淡到浓,使山水夜景与雪月交相辉映,增添了深厚的感染力。

此外,沈周还精心营造了一种空灵气氛,表达了一种古典“墨雪”的空灵感觉,雪色、山水、人物三者组合在一起,形成了一种统一的景象,令人着迷。

通过对江干雪霁图卷的分析,可以清楚地看到沈周在色彩、气氛、

构图等方面的出色表现,把“夜雪”的气氛完美地表达出来,并且用精巧的手法传达出对雪月景象的美好和浪漫的情怀,也给观众留下了深刻印象和深刻感受。

它成为宋代著名的绘画大师,他的绘画以山水画风格体现,精湛的色彩表现和仔细的构图运用,使得沈周的作品在当时和今天仍然受到广大观众的欢迎和喜爱。

65ART RESEARCHNORTHERN ART 2021 03摘 要:本文以徐禹功作品《雪中梅竹图》为研究对象,从中国传统雪景绘画与梅竹题材的关系着手,结合相关史料和图像,初探徐禹功的艺术脉络。

同时,通过对《雪中梅竹图》题跋进行分析,勾勒出徐禹功个人生平及作品信息。

最后,通过研究《雪中梅竹图》画面构图、意趣、笔墨间的呼应关系,以及徐禹功于写竹梅的具体技法,分析其艺术的承继与创新。

关键词:雪景;梅;竹;徐禹功中国传统绘画中,雪景画因特有的色彩运用和构图立意营造出虚实相生的画面阅读效果,成为众绘画题材中一道独具韵味的艺术风景线。

雪景画是涉及人物、山水、花鸟等画科的绘画类型,相关作品数量众多。

而宋元时期,水墨雪景画特别是水墨雪梅、雪竹等题材,因寓意君子品格、风骨,并蕴含丰富的意象表达、审美内涵,尤受高人逸士的青睐,成为文人画的重要创作之一。

一、由“四君子”题材嬗变初探徐禹功艺术文脉传承兰、菊、梅、竹,被人们誉为“四君子”。

四君子题材的绘画创作古已有之,但四种题材入画各有先后,发展至宋代四种皆已入画,且于绘画技法、形式、风貌、蕴意等方面演进、发展出诸多创新与变格。

墨兰题材始于宋末,绘菊之风自晋时已有,到了宋代绘写者尤多,有些作品流传至今。

至于梅、竹的绘画创作,通常被称作“写梅”“写竹”而不言“画”。

“写”更重“意”轻“形”,不以画作“形似”与否为品评审美高下之标准。

写竹的创作由来已久,就绘法而言,分“写墨”与“勾勒着色”两种流派,历代皆名家辈出。

入宋,文同、苏轼以写墨绘法著称于世,崔子西、吴文瑜则以勾勒着色绘法闻名。

写梅绘画创作之初者,虽无法考定,但就写梅之方法,于唐宋时期已逐渐丰富。

唐人于锡以先勾勒后着色的绘法著称,宋初徐崇嗣用色点染的写梅绘法尤为妙极,而陈常以飞白写梅梗兼用色点花的绘法于彼时亦颇受世人称赞。

宋时,以兰、菊、梅、竹题材入文士画之艺术创作形式极盛。

并且,使用纯粹水墨写梅的绘法也在此时诞生。

雪景:你并不了解的宋代山水画峰雪寒千载——宋代雪景山水画解读最早有文字记载的雪景题材的山水,可能是东晋顾恺之的《雪霁望五老峰》。

这件作品著录在宋代郭若虚的《图画见闻志》里,但是作品并没有流传下来。

有记载又有作品流传下来的,已经是到南朝了。

南朝有一个画家叫张僧繇,传下来一张《雪山红树图》。

我们看到的这两张画,都是张僧繇的《雪山红树图》。

两张画实际上是蛮像的。

这是两个大的博物馆收藏的,左边这张是台北故宫博物院的藏品。

但我们讲过,这个作品很难断定是真迹,但在文献记述和人们的想象中,张僧繇的风格是类似于这样的。

有两个前提要和大家交待一下。

在中国古代的绘画里面,有很多画是后人伪造或冒名的,这个成因是另外一个话题,我们不在这里展开。

因为隔的时间比较久远,水平也不低,包括它也在一定客观程度上还原了原画家的面貌、风格。

这是在中国绘画史上面比较普遍的一个现象。

还有一个现象是什么?是佚名。

佚名就是作者的名姓不详,没有随作品一起流传下来。

简单地说,就是有一些画家很有名,但是他没有作品传下来或者传下来的作品是假的,还有一些传下来的作品,画画得非常好,但这个画家的名字没有传下来。

杨昇这件是比较早的画,但真假也是有持怀疑态度的。

因为这张画已经画的比较成熟了,是超过唐代山水的成熟。

唐代的山水画,已经成形了,但在细节上并没有这么完善。

台北故宫博物院还有一张《唐人画雪景山水》,是佚名传世的一张画,可以看出唐代山水的一些模样。

杨昇是唐代人,但他更像美术史上的传说人物,因为没有见过他的真迹,只知道他也擅长没骨山水,和张僧繇的没骨画法相近。

我们有的,都是对他的想象。

现在看到的,是不同历史时期的画家对他的风格的演绎。

虽然没有见过他的画,但历史上对他的想象并不少,“仿杨昇”这一类风格的作品并不少见。

杨昇画过一个题材叫“峒关蒲雪”,这个题材在近代画的人很多,张大千、吴湖帆、陆俨少等等都画过“峒关蒲雪”。

明代的董其昌也画过。

“峒关蒲雪”,是后来人的理解,用很鲜艳的颜色去画雪景。

北宋时期著名画家范宽高雅精湛十五幅传世经典绘画作品赏析琴棋书画,古代被称作文房四艺,是文人墨客颇为称许的娱乐活动,古人认为,抚琴、弈棋、写字、作画,或者只是听琴、观棋、赏字、阅画,领会诗情画意,能赏心悦目,陶冶情操,有益于健康和长寿。

古画中出现的那些生活用品、山川河流,真实地反映了当时人们的生活方式和科技水平,结合古画年代背景的记载,赏画更是别有一番趣味。

宋代绘画峰峦深厚的气势,气象萧疏的景象,构图大气逼人,用笔自然严谨,气势磅礴,带给人无尽的遐想。

——题记北宋(960年-1127年)是中国历史上继五代十国之后的朝代,共九位皇帝,享国167年,与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋,是中国历史上经济文化最繁荣的时代。

公元960年,后周诸将发动陈桥兵变,拥立赵匡胤为帝,柴宗训被逼禅位于赵匡胤,宋朝建立,定都东京开封府(河南开封),1126年靖康之变后,金国军队兵临汴梁,次年灭亡。

北宋建立以后,绘画艺术发展迅速,反映现实生活绘画内容极为突出。

尤其是宋徽宗时期,设立画院,一批批技艺精湛的职业画家应运而生,包括帝王宋徽宗在内的诸多画作,使山水画发展到了一个新的高峰。

这一时期比较有名的山水画家较多,杰出代表有齐鲁画派李成,关陕画派范宽。

宋后期的水墨山水画以米芾最为著名。

还有李公麟、郭熙等人,他们擅长用多层烘染和画点点的排列,使积墨、破墨等技法,达到云山蒙笼,烟雾缭绕的效果。

北宋时期著名画家范宽主要绘画作品有:《雪山萧寺图》《溪山行旅图》《雪景寒林图》《烟岚秋晓图卷》《金碧峰图》《溪山独钓图卷》《江村草阁图》《临流独坐图》《雪山楼观图》《雪山萧寺图》《秋山清穆图》《群峰秀岭图》《秋林飞瀑图》《云山秋霁图》《万山飞雪图》等。

下面我们一起赏析北宋著名画家范宽绘画作品。

范宽(950—1032),宋代绘画大师,又名中正,字中立,汉族,陕西华原(今陕西铜川耀州区)人,性疏野,嗜酒好道。

擅画山水,为山水画“北宋三大家”之一。

雪落皇都如画卷,红墙白雪相辉映赏析“雪落皇都如画卷,红墙白雪相辉映”这两句诗描绘了一幅美丽而庄重的雪景。

皇都指的是古代帝王的居所,即皇宫,通常具有宏大的规模和雄伟的建筑。

当雪落在这样的地方,无疑会为其增添一份宁静与雅致。

“雪落皇都如画卷”这一描述,把皇都的雪景比作一幅精心绘制的画卷,展现了雪后皇都的静态美。

而“红墙白雪相辉映”则进一步描绘了皇都雪景中的细节。

红墙通常指的是皇宫中的红色墙壁,它们在白雪的映衬下显得更为鲜艳。

白雪与红墙相互辉映,形成了一种强烈的色彩对比,既显得庄重又不失活泼,为皇都的雪景增添了生动和活力。

总的来说,这两句诗通过对皇都雪景的细腻描绘,展现了雪后皇都的静态美和动态美,同时也体现了诗人对皇都的深厚情感。

这种描绘方式不仅展现了诗人高超的诗歌技巧,也体现了其对自然和人文景观的深刻理解和热爱。

古籍中的立冬文人墨客笔下的冬日景象立冬是中国农历二十四节气中的第十九个节气,通常出现在每年的11月7日或8日。

古代文人墨客们对于冬季的景象有着独特的描述,他们通过诗词、文章等形式,将冬日的雪景、植物、风景等生动地展现在读者面前。

在古籍中,我们可以发现众多描写冬天的作品。

本文将通过对几位古代文人的作品进行分析,带您领略古籍中的立冬文化。

首先,我们来看王之涣的《登鹳雀楼》。

作品的开篇即为冬日景象:“白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

”王之涣以写人景的手法,将冬日的辽阔、清冷与壮丽之感表达出来。

另一方面,诗中提到的“楼”是指鹳雀楼,它是古代著名的观景楼阁,位于河南开封,也是古代文人在冬日观赏雪景的胜地之一。

通过描绘冬天中的山、河、楼,王之涣将立冬的景象展现得淋漓尽致。

接下来,让我们欣赏柳宗元的《江雪》。

作品以“千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

”描绘了一个冬日的渔夫孤独垂钓的场景。

这首诗将江雪的景象与人物融为一体,使读者感受到冬日的幽寂与清寒。

柳宗元通过对孤舟、蓑笠、独钓的描写,将冬天的安静和冷清形象地展现在读者眼前。

他用简练而准确的语言,给人一种宁静、寂寥的感觉,真实再现了古代冬天的景象。

除了王之涣和柳宗元,唐代文学家白居易也对冬天进行了精彩的描写。

在白居易的作品《赋得寒夜》中,他写道:“寒夜客来茅店闭,老犬不为声啼死。

”。

白居易通过描绘一个寒夜中的茅屋和老犬,表现了冬天的寒冷与静谧。

在这幽暗的夜晚,茅店紧闭,外有陌生人来访,但老犬却安静地嘶吠不起,静默无声。

这一景象让读者感受到冬天夜晚的静寂与恬淡。

古籍中的立冬文化并不只局限于雪景和风景的描写,还涉及到一些人文和文化方面的内容。

例如,《大学》中的“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

”这句话描绘了冬天的天空和星空景象,表达了人们对自然景观的景仰和赞美之情。

此外,《陈情表》中的“暴虎冯河,将军之功也;倒悬之危,宗臣之力也。

中国美术史上的典范——夏圭《寒林对雪图》赏析夏圭《寒林对雪图》夏圭(1180~1230),字禹玉,钱塘(今浙江省杭州市)人,南宋四大家之一。

与马远齐名,史称“马夏”。

他的艺术生涯比马远稍晚一些,主要在南宋宁宗(1195~1224)和理宗(1225~1264)年间。

宁宗时夏圭任画院待诏,获皇帝御赐“金带”的荣誉。

他擅长画山水、人物,其艺术风格奇特突出,其中山水画风格与马远相近,两人均师承李唐,但他喜用秃笔带水作大斧劈皴,被称为“拖泥带水皴”,构图大胆,自由剪裁的画面,突破全景而仅画半边之景,被后人称为“夏半边”。

夏圭创作的小幅作品,大都笔法简括,墨色苍润,诗意浓厚。

还有另一种风格为长卷世制,清逸之气似有别于小幅作品的水墨苍劲。

现存留于世的作品主要有:美国纳尔逊博物馆内藏有《山水十二景图》卷中的四景,其各自独立成章,但在布局上却连为一气,描写江天空阔的黄昏景色;台北故宫博物院内藏其另一代表作品《溪山清远图》卷,画面上巨石远山、丛林茂树、楼观村庄等都布置得疏密有致,笔法坚挺峭秀,将烟雨迷蒙的江南景色,描绘得极其清幽秀丽;故宫博物院藏的《遥岑烟蔼图》;另有藏于美国弗利尔博物馆的《洞庭秋月图》轴,也是夏圭精品。

此幅夏圭《寒林对雪图》绢本,纵154厘米、横70厘米。

袁桷题跋为:满林寒色冻云垂,正是雪深三尺时。

两翁相对浑无事,门外风严知不知。

至治改元十月望日,子中以夏禹玉雪图见示,因为题此,知不足当一噱耳。

袁桷伯长甫题。

钤印:袁桷伯长(阴文)。

袁桷,(1266~1327)字伯长,鄞县人,起为丽泽书院山长。

元大德初年,被荐举担任翰林国史院检阅官、翰林直学士、知制诰、同修国史。

后又拜侍讲学士。

奉旨修成宗、武宗、仁宗三朝大典,增添了许多治国安邦的律法。

元英宗对袁桷的博学十分赏识,又命他撰述宋、辽、金史。

泰定初年,辞职回归故里。

一生著作甚丰。

书法从晋、唐中来,尤得力于柳公权、米芾,遒媚劲健,顿挫分明。

袁桷是元代重要的鉴藏家,他鉴定、题跋过许多晋、唐、宋、元名迹。

历代雪景山水赏析,清凉至极!郭熙在《林泉高致》中说道:“冬山惨淡而如睡”,又有:“冬山昏霾翳塞,人寂寂”之语。

可见冬日雪景应该突出一个“寂”字,然而,太过强调“寂”,又会陷入空洞的幻灭之中。

那么,古人是如何打破空寂之感呢?是那身披蓑衣,独钓于寒江之上的隐者,还是那穿行在雪域栈道上的匆匆行旅,抑或是三两声鸦啼,杳然的寺钟……江干雪意图唐代王维图中绘冬天江边村舍的情景,大雪覆盖着大地,木叶早已凋尽,鸿雁飞过天空,为寂静的大地增添了生意。

此卷是否出于王维之作,仍有很大的疑问,而画法温婉优雅,比较接近于北宋赵令穰画风。

雪图五代十国巨然图中雪满大地,峡谷中寺宇半露,背后崇山高起,山势雄伟。

溪桥山道之间,行旅三人,冒风雪而行。

画家以积墨烘染法,画出水天,反衬出白雪,大地空旷,枯树摇舞,倍觉一派袭人寒意。

画上无作者款印,诗塘上有明代书画家及鉴赏家董其昌题,鉴定为活动于十世纪南唐至北宋初的江南画家巨然所作。

雪渔图五代十国佚名图中天空及江水用淡赭墨渲染而成,使整个背景看起来极具荒寒的气氛,颇符合北宋郭熙论画所言“冬天云气黯淡”的境地。

江渚中的三个石块,底部皆用石青衬出;画雪竹则先略施淡墨,再以白粉加涂,令人深感积雪浑厚。

此外,如蓑面、笠顶、江岸等处,无不以铅粉敷染,以表示积雪;而漫布于空中的小白点,乃用白粉弹洒而成,此种画法又称“弹粉法”,即以铅粉为白,弹洒于画面,以表示片片雪花飞舞。

人物表情的描写极是生动,老翁缩颈掩口,双眉呈八字型,眉毛、胡须除用墨染,还加用细笔描绘,仔细一瞧,并可发现鼻头晕染成淡红色,将那种畏缩于风雪的样貌,栩栩如生地呈现出来。

寒岩积雪图北宋燕肃图中重岩积雪,亭戴雪帽,老树寒疏,山村洁白,溪水冰结,孤舟停泊,却在远处水岸两旁架有一座小桥,桥上有策杖、挑担二人,给雪景去掉几分寒意,而增添了几分情趣,虽是一派万丈雪崖、冰冻二尺的严寒景象,但也有着浓重的生活气息。

雪山萧寺图北宋范宽此幅绘林峦积雪,山径行旅,古寺藏于深壑,寒泉咽于幽涧。

历代名家雪景画赏析

王维《江干雪霁图卷》(局部)

雪景山水画一直是中国山水画中的一个很有特色的部分。

明代沈周在看到王维《万峰积雪图》后,曾写出如下题文:“城中十日暑如炙,头目眩花尘土塞。

僧楼今日见此卷,雪意茫茫寒欲逼。

古栟修柳枝袅矫,下有幽簧侧从碧。

隔溪胶艇不受呼,平地贯渚无人迹。

”

据文献记载,水墨雪景山水为唐代王维首创。

自王维之后,历代许多名家都热衷于雪景山水的创作,为我们留下了大量的经典传世之作。

让我们展开画卷,一起走入画中的冰雪世界,感觉这份凉意与惬意吧!

五代巨然《雪图》

本幅画构图大致可分为三景,主山双峰屏立,雄巖峻险,表现出奇峰积雪霭霭幽深的北地景致,俨然具有北宋气度,而两侧锯齿状的岩块,看似突兀奇倨,但却有增强画作张力的视觉效果。

中景楼阁隐现山石间,客旅行於山径上,近景则画河岸两侧,枯枝树石。

山石皴法及造型似从披麻、卷云皴而来,林木方面,松针尖挺,枯枝似郭熙蟹爪。

北宋范宽《雪景寒林图》

本图以三拼绢大立幅图写北方冬日雪后山林气象。

画上群山重重壁立,气势苍茫,深谷危径,枯木寒柯,隐现寺观,山麓水边密林数重,后有村居屋舍,一人张门而望。

全画布置严整有序,笔墨质朴厚重。

画家用“抢笔”笔法,密点攒簇,并参以短条子的笔道,来刻画北方山石的质感,使画面浑厚滋润,沉着典雅。

北宋王诜《渔村小雪图》

画面以白粉为雪,树头和芦苇及山顶、沙脚微梁金粉,又以破墨晕梁,表现雪后初晴的轻丽阳光,这是他独创之法。

整个画面寒汀疏林,薄积小雪,一只只小船和渔民张网垂钓的情景在寒林中形成妙趣。

这渔民的劳作和整个画面的阴冷荒寒气氛之对比,令人玩味。

后段的一片林木虬曲,杂树以水墨点缀而成,松针用笔尖锐,重钩,可以见出李成的影响。

卷尾上有乾隆皇帝依苏东坡题《烟江叠嶂图》韵之七言诗,称此图开卷“已觉冷风拂面浦,又如湿气生银田”。

南宋梁楷《雪景山水图》

该图描画了两个身着白色披风、头戴风雪帽的骑驴人穿行山谷的情景。

画面右边的两棵老树,有着虬曲的枝干和稀疏的树叶,是梁楷以细致的笔法刻画出来的。

画面中部以簇点画密林,而山体的皴笔则较少,在以淡墨渲染的天空映衬下,

给人以白雪皑皑之感,整个画面呈现出一种荒凉萧瑟的氛围,堪称南宋院体山水画的经典之作。

南宋马远《晓雪山行图》

此图描写大雪封山的清晨,一山民赶着两只身驮木炭的小毛驴在白雪皑皑的山间行走。

山民衣着单薄,弓腰缩颈,使人感到雪天寒气逼人。

毛驴、竹筐、木炭及人物衣纹均用干笔钩勒,并施以水墨渲染。

作为环境的山石以带水墨笔作斧劈皴,方硬有棱角,远处山石用水墨大笔扫出。

近处树枝以焦墨钩出,横斜曲折富有变化,远处用淡墨钩出。

近与远的笔墨浓与淡效果,有着较强的画面空间感。

南宋夏圭《雪堂客话图》

画中描绘了雪后欲融未化时的景色,体现了冬季沉寂的大自然所蕴藏着的勃勃生机。

远景用劲利方折的线条勾勒出远山一角的轮廓和纹理脉络,少皴多染,以显其阴阳向背和层次变化。

坡脚则隐没于淡墨晕染的烟岚雾霭之中。

画面左下方的景物构成了画面的主体,山石在运用了斧劈皴后以淡墨加染,生长在岩隙之中的两株老树,前后掩映,如双龙对舞。

水岸边,有一水榭掩隐于杂树丛中,轩窗洞开,清气袭来。

屋内两人正在对坐弈棋,虽只对其圈脸、勾衣,寥寥数笔,却将人物对弈时凝神注目的神情表现出来。

远处山顶与近处枝权之上有未融化的积雪零星点缀。

由于经过近九百年的氧化,绢已发黄、变暗,使得用蛤粉点染的白雪历久弥新、晶莹璀璨。

画面右下角为细波荡漾的湖面一隅,一叶小舟漂于湖面之上。

画面左上角留出的天空,杳渺无际,把观者引入深远渺茫、意蕴悠长的境界。

元黄公望《九峰雪霁图》

图绘高岭竞立,层岩蜂起,丘壑娆峥,冻树萧瑟,是隆冬腊月,气候严寒的山区景象。

图中山峦纯用空勾,淡墨渍染。

水和天空用浓墨渲染,烘托出白雪皑皑大雪初霁的山峰景色。

山中小树用细笔勾描,树杆如“竹根”,树枝如“花霸”。

用笔洗炼,构图新颖,平中寓险,风格雄奇。

为黄氏晚年永墨山水画之杰作。

元曹知白《群峰雪霁图》

这幅是曹知白晚年的作品,在技法上已经达到了融会贯通的境界。

画面的左下方,几株松树巍然矗立,在这银装素裹的冰雪世界里更显现出一派凛然不屈的丈夫气概;从构图上看,

又与右侧庭榭周围的另外几株树遥相呼应。

在这幅作品中,画家通过对树木长短远近、虚实疏密的变化处理,使画面产生出强烈的纵深效果,进而使景象开阔,意境深幽。

此作虽然是描绘雪景,却没有给人萧瑟荒凉的感受,相反,在这冰天雪地的景色之中,似乎还隐约能够感受到一丝融融的春意。

一道在山崖间飞泻直下的流泉,虽然只是一处看似寻常的点缀之笔,却为画面增添了动感,使作品有声有色,更富有观赏情趣。

元姚廷美《雪山行旅图》

此图取高远之景,绘深谷大山,古木怪石,山路蜿蜒,溪流潺潺,屋宇坐落在山脚下、山腰间,行旅队伍行进于小桥上。

从布景上看,作者延续了北宋山水画可居可游的构图方式,把人与山川紧密地融合在一起,打破冬日山川的荒凉感。

画面上虽然运用了大量的留白与渲染,但作者精妙的笔墨和高超的艺术处理手段,依然是画面充满生机,即使在白雪皑皑的寒冬,山川仍然有其精神和气魄。

在笔墨技法上,山石只用了很少的勾勒,以淡墨为主,大面积的山体是留白的,或是只有一层淡淡的墨痕,其着重点在山阴处,从浓到淡的层层渲染,使整体山川深邃而迷蒙,山头的浓墨苔点,也是山川更有精神。

树则主要以勾勒为主。

全图还有一个刻画极精

细处,即溪口,它也为暗淡的冬景增添了生气。

此外,为了突出冬日景象,江面与天空都以淡墨晕染;而为了强调山头积雪,天空的墨色有意加重,这也使整个画面更加统一。

明戴进《雪景山水图》

此画构图奇峭,山峰走势怪异,树石坚硬,房屋琼楼掩隐于山峰后面,与远处的云霞相接,很是俊朗动人。

仔细看庭院的屋中有几人正在下棋或玩耍,院中一人正在扫雪,路上一主一仆正向庭院走来,整个画面体现了一个“闲”字。

先以淡墨勾石骨,由淡而浓,多次皴擦,层次加深,似先用湿笔,然后用干笔皴擦,作解索皴、牛毛皴等。

用笔活而不乱,层次井然。

明钟礼《寒岩积雪图》

季节的变化,为大自然改换面貌、增添新色,冬天时万物凋零,呈现一片幽寂的景象,最适宜入画。

画中白雪覆盖了整个溪岸与山峰。

长松挺立在庭园中央,屋宇周围处梅花绽开,在静谧的气氛中增添生气。

屋内坐着两位秉烛谈心的文人,微弱的烛光,也为幽寂昏暗的景色带来丝丝地暖意。

描画冬景山水,最常用的技巧是“借地为雪”——即以预留的画绢底色做为白雪,然后在天空水面与山坳处,用墨渲染,衬托白

雪皑皑的效果。

本幅就将浓密粗黑的线条,聚集在山石侧面,使皴笔与造型狭长的岩石相互平行,让整幅画具有浓厚的装饰意味。

明吴伟《灞桥风雪图》

这幅作品,描绘一老者骑驴在风雪中过桥,低首沉思。

为烘托主题,景作山野悬岩,树木凋零,风雪弥漫,河流封冻,寒气逼人。

在艺术表现上,用侧锋卧笔,线条粗简,水墨淋漓,一次皴染,颇得气势。

明王谔《寒山图》

此图画突兀雪山,巍巍峨峨。

古树盘错,叶多凋零。

山道上行旅者趱行。

山石多作斧劈皴,间以粗笔横斜扫擦,笔力劲健,笔触清晰,深得宋人画法。

树枝瓷意挥毫,笔墨飞动而刚健。

树上一片寒鸦,打破了深山的寂静。

危崖殿堂,经营亦妙。

全画气势宏伟,写雪而不落俗套。

在高山严寒之间而具浓厚热烈的生活气息,行笔简洁而意境高深,较之诸家,有继承也有所变化,可视为明代时代风格较典型的一件作品。

明蓝瑛《溪山雪霁图》

画面左上方的溪山被白雪覆盖,枝桠彷佛披上白衣,展现万千姿态。

山巅和脉岭及岩石缝隙,则布满了银白色晶莹闪烁

的苔点。

蓝瑛在画中运用石青、赭石、白粉不同的颜料,让丰富的色彩交织在一起,表现雪后放晴山景瑰丽的景象。

画中央有一条小河延伸到右下方溪岸。

一位穿着红衣的文人坐在船上,望着这一片美景陶醉其中。

清石涛《雪景山水图》

此幅雪景山水册页,属石涛十二开画页中画法最为怪异的一件作品,天空水面以淋漓水墨涂抹,墨色翳润,山峦皑皑白雪,用极简括皴笔草草舒写,笔断意贯,气脉成章,显得丘壑在胸,任心所成。

林木树叶苔色,以阴阳衬贴法概写,点中夹水夹墨,一气混杂,如缨络连牵,浑融透明,使整个画面景物给人以萧疏寒冽、沉寂明净的意象。

清弘仁《西岩松雪图》

画面以局部特写山峰雄伟之势,以勾勒为主,画雪景“借地为白”,略加渲染,山石阳面留白,阴面着墨,树木墨色较浓。

构图繁密,笔法清健,意境高古。

画面着意刻画了象征高尚、纯洁的松树和白雪,形象简洁,是作者精神高度净化后的影迹,给人以伟峻、静穆、圣洁、一尘不染的美感。

中国书法微信号:zgshufa

关注中国书法传承中华文化.

免责声明:本文来源于网络,如有侵权问题请及时联系我们,本平台将在第一时间删除文章......

↓点阅读原文查看更多,↙喜欢请点赞,↑点右上角转发。